2. 上海师范大学教育学院,上海,200234

2. 上海师范大学教育学院,上海,200234

2. Education College, Shanghai Normal University, Shanghai, 200234, China

根据第44次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2019年6月,我国网民人数超过8.5亿,其中,10—19岁的青少年群体占总数的16.9%,[1]网络已经成为青少年必不可少的生活空间。网络文明是人类网络社会生活的和谐、进步状态,是人们在网络上的所有社会行为和自然行为构成的集合,包括对网络文明的认知和网络文明践行。[2]青少年处在价值观、人生观形成的重要阶段,当代青少年网络文明素养水平将影响青少年心理健康的发展方向,也是未来我国国民整体素质的决定性因素之一。因此,早在2006年,中国互联网协会就发布了《文明上网自律公约》,号召互联网从业者和广大网民从自身做起,在以积极态度促进互联网健康发展的同时,承担起应负的社会责任,始终把国家和公众利益放在首位,坚持文明办网,文明上网。[3]

随着网络文明的重要性被逐渐认识,与网络文明相关的研究也日益受到重视。研究者从社会学、教育学、管理学、心理学等不同角度对网络文明的内涵、行为表现、发生发展规律、培养方式与途径等进行了探讨,其研究大致可分为三类。第一类是网络文明相关行为的发生和表现机制的研究,如对网络利他行为的界定,即在网络环境中帮助他人、使他人受益,并且没有明显自私动机的自觉行为。利他行为主要表现为两个方面:一方面,通过网络提供帮助,包括技术服务、信息咨询、在线资源共享、社会救助、技术或方法指导等;另一方面,提供社会支持,即通过网络和他人建立友情,使他人获得归属感和情感支持。[4]再如对符合网络文明的“网络利他”行为与个性、情绪的关系及影响因素;[5-6]违背网络文明的网络攻击、网络欺负行为的特点与影响因素等的研究。[7-8]第二类是与网络文明相关行为的现状调查研究。研究表明,网络欺凌、网络攻击行为普遍存在。国内调查显示,近两成的初中生曾遭遇过网络欺凌,13~14岁的“00后”有17.5%遭遇过网络恶搞。[9]英国的一项调查结果则显示,1/5的青少年曾通过网络欺凌过他人。[10]第三类是对网络文明治理手段的探讨。如澳大利亚政府就针对儿童与青少年的网络欺凌问题,形成了以儿童网络安全专员办公室为核心,以传播和媒体管理局、各级警察局以及互联网热线国际协会为辅助的政府监管体系,建立了网络欺凌事件投诉机制和网络服务监管机制。[11]加拿大针对反网络欺凌研究出媒介素养课程“网络欺凌:鼓励道德的在线行为”,以解决网络欺凌现象、提高儿童和青少年媒介素养。[12]美国则是在网络欺凌的立法方面有所举措,如明确了欺凌者的法律责任、受害者的救济权利、学校的安全教育和管理责任以及网络服务提供商的责任等。[13-16]

总体来看,青少年网络文明普遍受到重视,但纵观以往研究,网络文明治理还缺少一线工作者的直接介入。了解青少年网络文明素养的现状,能为进一步探析社会工作介入网络文明治理的空间和途径提供依据。本研究一方面以青少年工作者而非青少年为对象,即从青少年工作者的视角获得对青少年网络文明现状的了解,力求得到更客观、可信度更高的调查结果;另一方面,旨在通过青少年工作者的视角探索社会工作介入网络文明治理的途径,以期探索网络文明治理的社会工作模式。

二、研究设计本研究以相关文献研究为基础,通过开放式问卷调查和访谈,初步了解青少年网络文明现状,在此基础上进一步通过问卷调查的方式,了解青少年工作者对青少年网络文明现状的评价。首先,查阅最近10年来关于青少年网络文明素养相关的学术论文,并进行归类和梳理,特别关注了其中青少年网络行为相关的调查研究内容;其次,邀请精神文明建设领域、心理健康领域和青少年工作领域的6位专家进行访谈,访谈主题为“青少年网络文明素养水平体现在哪些行为之中”。通过对文献和访谈记录的分析,本文确定青少年网络文明素养相关的行为主要包括3大类:网络利他(即网络助人)行为、网络疾恶行为和网络不文明行为。其中,网络疾恶行为包括“在网络上制止不文明行为”和“举报网络不良信息”;网络不文明行为包括“语言不文明”、“在网上有对他人侵犯”和“违反网络使用规定”,然后根据以上类别分别编制相应题项。

为确定青少年网络文明素养的影响因素,本文同样以开放式问题对上述6位专家以及5名中小学班主任进行访谈,主题为“青少年网络文明素养受哪些因素的影响”;随后对访谈记录整理分析,得到影响青少年网络文明素养行为的4方面因素,即社会各方重视程度、青少年自律性、学校道德氛围和社会道德教育,并分别编制确定这些因素现状的题项。上述两方面题项被合成后得到问卷项目共30个,形成问卷初稿。上述6位专家审阅后,删除了内容含糊或可能引起歧义或误解的项目以及与研究内容相关性不高的项目,整合含义相近的项目,修改完善表达不够恰当的项目,最终形成“青少年网络文明素养调查问卷”主体项目19个,另有收集基本信息的项目7个,开放项目1个。调查内容主要包括青少年网络文明现状(如在网上帮助他人的行为、在网络上制止不文明行为的举动、举报网络不良信息方面的举动、网上不文明语言)和影响青少年网络文明程度的因素(包括个体特征、青少年的家庭因素、学校因素、社会环境)以及有效的网络文明培养举措(政府、家庭、学校、个体等四个层面的举措)。

同时,本文在全国范围内,选取华北、东北、华东、华中、华南、西北、西南等地区的12个省级行政单位(北京、内蒙古、黑龙江、上海、江西、湖北、海南、广东、甘肃、青海、贵州、云南)的青少年工作者为调查对象,其中团省(市或区)委机关工作人员、基层团组织工作人员和青少年社工等基层青少年工作者各占1/3。课题组于2018年5月至8月在全国范围内开展问卷调查,共收回问卷467份,剔除无效问卷9份,得到有效样本458份,有效率98.1%。被调查者中,男性201人,女性257人,分别占样本总量的43.8%和56.2%。

三、问卷调查结果及分析(一) 青少年工作者对青少年网络文明现状的判断

1. 网络助人行为

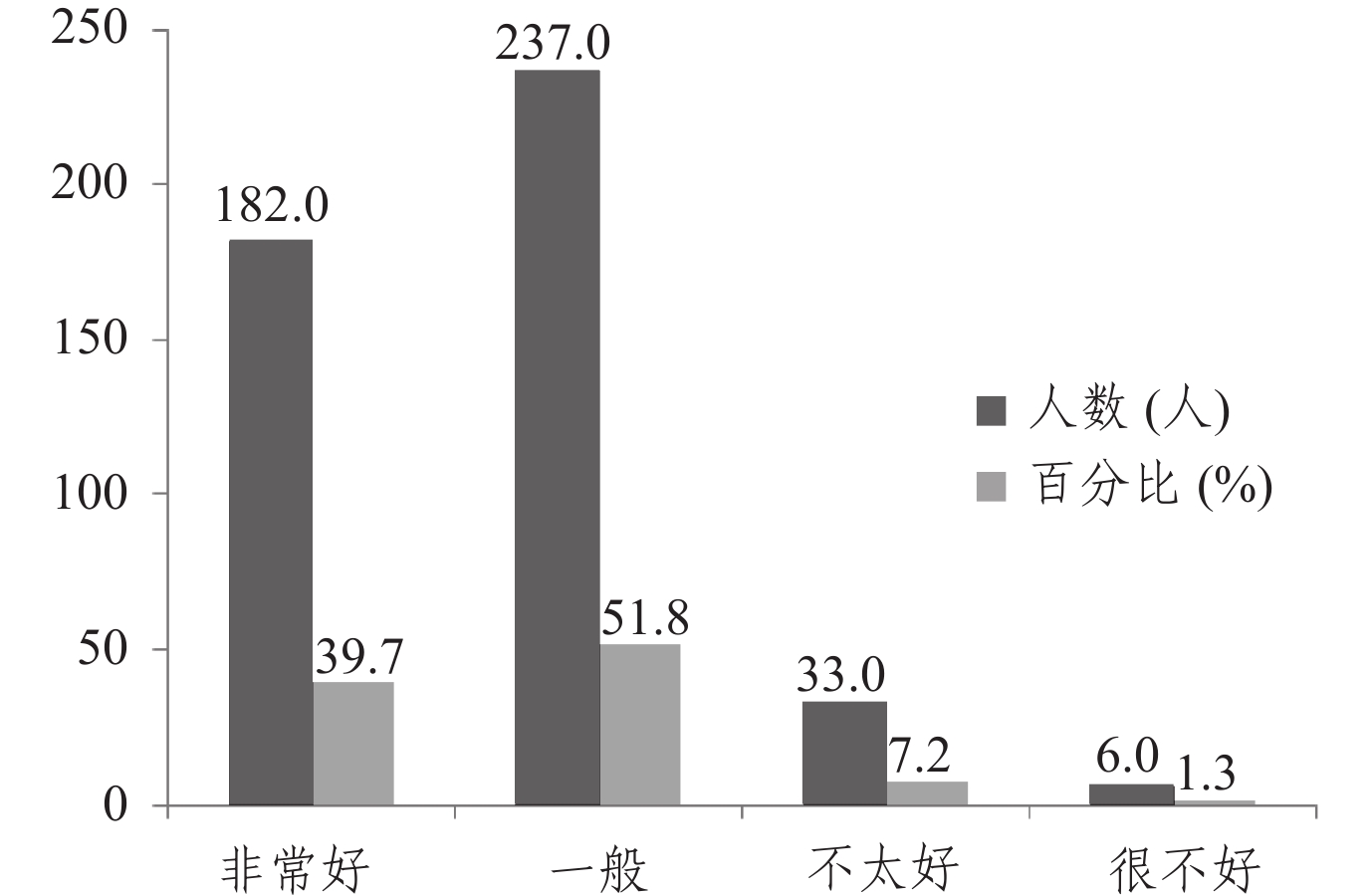

在青少年工作者看来,青少年网络助人行为总体较好,但还有待进一步提高。有39.7%的青少年工作者认为青少年在网络助人行为方面做得很好,但认为青少年在这方面做得一般的占比最高,达51.8%。另有7.2%的被调查者认为青少年做得不太好,1.3%的被调查者认为青少年做得很不好(见图1)。

|

图 1 青少年工作者对青少年网络助人行为现状的判断 |

2. 网络疾恶行为

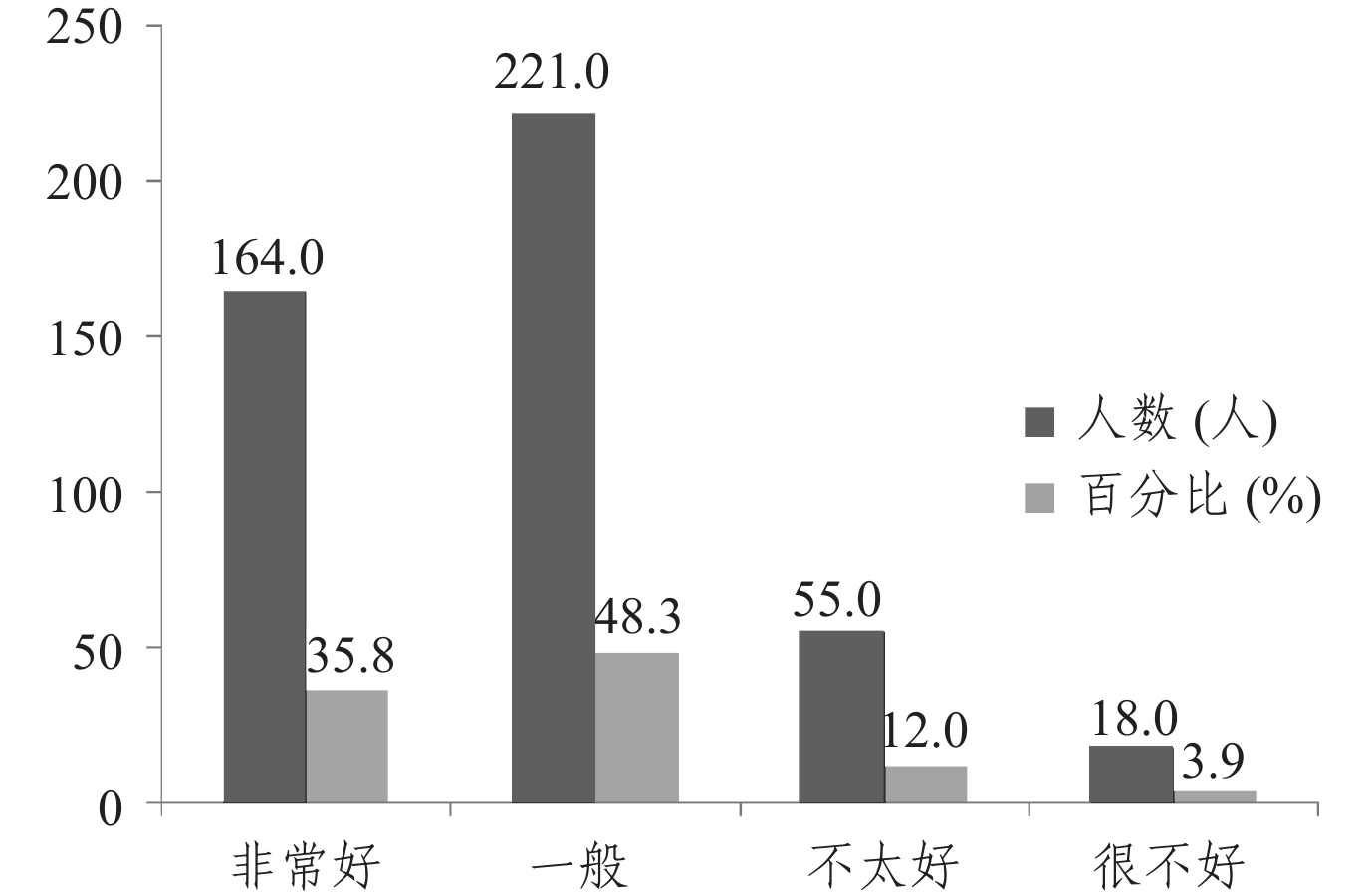

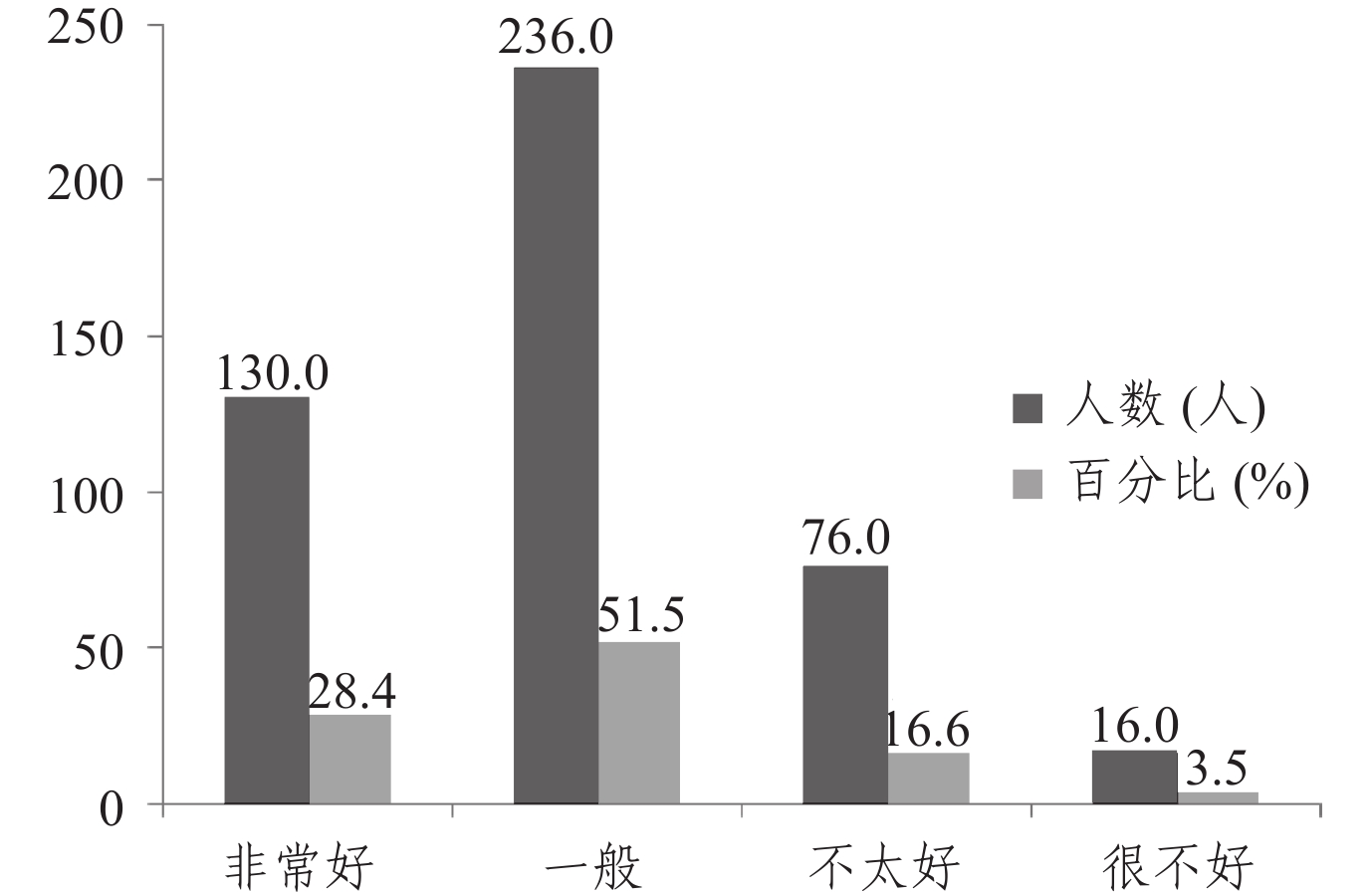

如前所述,网络疾恶行为包括“在网络上制止不文明行为”和“举报网络不良信息”;对于网络上制止不文明行为,有48.3%的青少年工作者认为青少年做得一般,占比最高;35.8%的青少年工作者认为青少年在这方面做得很好,而认为做得很不好或不太好的共占15.9%(见图2)。在举报网络不良信息方面,有51.5%的被调查者认为青少年做得一般,只有28.4%的被调查者认为青少年做得很好,共有20.1%的被调查者认为青少年做得不好或很不好(见图3)。

|

图 2 青少年工作者对青少年制止网络不文明行为状况的判断 |

|

图 3 青少年工作者对青少年举报网络不良信息状况的判断 |

3. 网络不文明行为

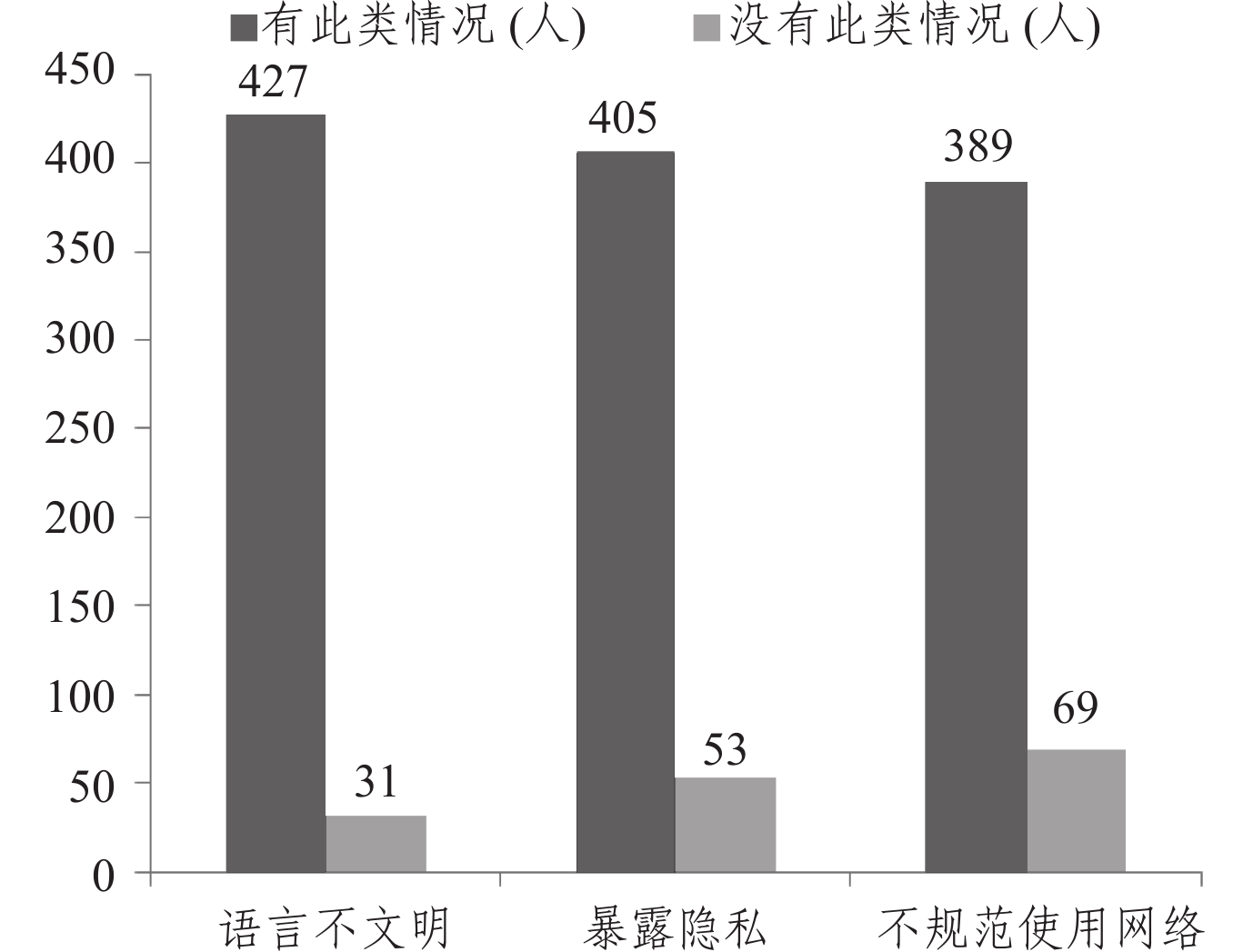

根据前期访谈,网络不文明行为包括“语言不文明”“在网上有对他人侵犯”“违反网络使用规定”。调查发现,青少年工作者们认为青少年的网络不文明行为非常普遍。有427名被调查者(占比93.2%)认为青少年在网络上有语言不文明行为,有405名被调查者(占比88.4%)认为青少年有在网络上有暴露他人隐私的行为,有389名被调查者(占比84.9%)认为青少年有不规范使用网络的行为(见图4)。

|

图 4 青少年工作者对青少年网络不文明状况的判断 |

(二) 青少年工作者对影响青少年网络文明素养相关因素的判断

在青少年工作者看来,青少年自身、学校、家庭、社会等因素都与青少年网络文明密切相关,但各方对之的关注度却不够;认为各方对这些因素关注度为“一般”的人数均为最多,都超过了50%(见表1)。

| 表 1 各方关注青少年网络文明素养的判断 |

1. 青少年自身因素

青少年工作者普遍认为青少年自身的道德水平、在现实世界中的文明程度、自律性和心理健康水平等对其网络文明素养的影响较大或很大,且认为“影响较大”的比例最高,其次才是“影响很大”(见表2)。

| 表 2 青少年工作者对青少年自身各因素影响的判断 |

2. 家庭网络文明

调查发现,青少年工作者对家庭道德水平、家庭经济条件、父母对于网络的教育方式和父母文化程度等对其网络文明素养影响的判断结果较不一致。相对而言,被调查者认为“家庭道德氛围”的影响最显著,选择“影响很大”和“影响较大”比例最高;其次为父母教育方式,而对于家庭经济条件与父母文化程度因素,选择“影响较小”的占了相当比例(见表3)。

| 表 3 青少年工作者对青少年家庭因素影响的判断 |

3. 学校道德氛围及道德教育

多数被调查者认为学校、班级、教师和同伴的整体道德教育及网络文明程度,对青少年网络文明素养影响较大;相比之下,被调查者认为同伴的影响因素最突出,认为“影响很大”和“影响较大”的人数共占85.4%(见表4)。

| 表 4 青少年工作者对学校因素影响的判断 |

4. 职能部门的管理和社会教育功能的发挥

在净化网络环境、促进青少年网络文明的总体水平、引导青少年文明上网方面,相关职能部门和社会教育体系也应发挥应有的作用。根据调查结果,青少年工作者们肯定了网络文明宣传、职能部门监管、网络相关法制健全和规范标准、网络舆情反应及预警处理方面的现有的工作——“比较有效”成为效果判断中认同人数最多选项,且都超过了50%。相比之下,在网络文明宣传方面,选取有效(包括“比较有效”和“非常有效”)的比例最小,而这些因素与青少年网络文明素养有着较高的相关性(见表5和表6)。

| 表 5 青少年工作者对职能部门的管理和社会教育功能成效的判断 |

| 表 6 政府和社会举措与青少年网络文明素养的相关性 |

(三) 结果分析与启示

1. 他人评价式调查模式具有独特的参考价值

以往的青少年网络使用特点的调查研究多通过青少年视角,即采用自我评价(自陈)的方式。[17]这种研究方式具有简单、直接的特点,在控制社会称许效应和统一判断标准的情况下,能够比较准确地反映青少年网络使用的现状。但这一研究方式的缺点也比较明显,主要表现在不能完全保证自我评价的客观性。例如,有研究发现,自我评价与他人评价只存在弱相关。[18] 研究者进一步分析发现,“自尊”水平可能在自我评价与客观水平差异中起到重要的中介作用。[19]本研究采用不同于自我评价的他人评价方式,即从青少年工作者的视角开展调查,调查对象为团青干部、青少年社工等对青少年最熟悉的群体。由于他们是青少年工作的一线人员,直接与青少年接触,非常了解当代青少年群体,通过他们去获得青少年网络文明现状的信息就比较客观真实,这也符合我国古往今来的“旁观者清”的逻辑。本研究证实了他人评价式调查模式具有独特的参考价值。

2. 青少年网络文明状况喜忧参半

从调查结果看,青少年群体中网络不文明现象较普遍存在,例如,有80%以上的被调查者认为青少年群体中存在不同形式的网络不文明现象。此前,以大学生为对象的研究也得出类似的结论。[20]而有近六成的被调查者认为青少年在网络利他行为上做得一般甚至不好。但是,在网络疾恶和网络不文明行为方面,认为青少年做得“不好”和“很不好”的占比较低,这表明青少年在这些方面的网络文明行为具有“趋中”的倾向,需要进一步引导和提升。根据相关研究,青少年对网络法律道德的认同是较薄弱的环节,即部分青少年认为网络不同于现实生活,是特殊的“法外之地”,从而在做出不文明甚至违法行为时不自知。[21] 由此可见,青少年网络文明状况喜忧参半。

3. 社会工作专业介入势在必行

根据调查结果,青少年工作者们普遍认为青少年网络文明素养受自身因素、家庭和学校的道德氛围、社会环境与社会教育等多种因素的影响。其中较突出的影响因素是自律性、家庭道德氛围等,这些因素在国内学者的研究中也都被关注过。[22] 多数被调查者认为青少年网络文明行为的监管和教育处在“比较有效”的水平。社会工作的专业性特点决定它可以从多方面展开服务,也曾有相关研究探讨过社会工作介入青少年社会教育并建议多方联动。[23-24]从现实情况看,当前对青少年使用网络的监管和教育确实存在一定的滞后,往往是在青少年某方面网络行为问题比较突出后,才启动对这一问题的对策的研究,显得较为被动,因此,有必要组织社会工作者的专业力量开展社会工作干预,即以社会工作专业服务为基础开展相关实务活动或实践活动[25]。

四、社会工作介入网络文明治理的价值与空间社会工作作为一种科学的助人方式,是以利他主义价值观为引导的,已经得到了社会的高度认可。这类方式非常适用于青少年网络文明治理,可以有效促进青少年个体网络文明素养,并促进青少年与网络社会环境的相互适应。所以,作为与青少年直接接触的一线社会工作者,若能介入包括网络法律与道德教育在内的青少年网络文明水平教育,必将对网络文明治理产生积极的效应。因此,社会工作可在网络文明治理领域加强预防性常规化教育,以及社会工作干预方面的专业性介入;社会工作已有的理论体系和实务模式,能够拓展网络文明治理实践中的理论和技术方法,可以不断帮助青少年挖掘个人潜能,不断提高适应力。

1. 参与决策咨询,影响政府的网络文明治理决策

应当引起重视的是,社会对政府决策的参与程度在不断提高。社会工作作为利他性很高的职业也备受政府信任和关注,政府通过建立以政府购买服务为主的社会工作投入保障机制,推动社会参与政府决策。全国各地都围绕政府购买社会工作服务进行了一系列的实践探索,取得了一定的成效。因此,社工介入网络文明治理的途径之一,就是通过政府购买的服务参与到各种具有决策性的委员会中,从而来影响政府的决策。从调查看,政府层面需要加强网络领域的立法工作,进一步完善网络文明素养方面的法律政策。社会工作专业力量可通过决策咨询影响各部委,以此推动网络文明治理,如可推动《青少年网络文明行为条例》的出台等。

2. 构建社会服务体系,促进社会−学校−家庭联动机制

专业社工可组织一定的力量开展对青少年的网上宣传教育,加强网络文明志愿者、网上评论员队伍建设,开展网上舆情分析、网络舆论引导的辅导等工作。凭借社工的专业优势,联动民政、司法、妇联、社区、公安派出所等,充分利用现有资源,对青少年开展有针对性的网络文明教育服务,也可通过参与共青团青少年服务项目的方式介入青少年网络文明治理;协助政府部门加强工作协同,优化资源配置,推动社会、学校和家庭的联动,为开展青少年网络文明治理搭建便捷、有效的渠道和平台;同时建立由一级政府主导,民政、综治、司法、妇联、共青团、社区、公安等部门参与的学校和社区网络文明治理机构,设立热线,开通网络咨询和服务平台,为学校和家庭的青少年网络教育和监管提供咨询服务,促进社会−学校−家庭联动机制。

3. 提供个案服务,提升青少年网络心理素养

良好的网络自律是提升网络文明心理的基础。社会工作者需借助个案社会工作方法开展青少年自我管理辅导,训练青少年自律性。社会工作者的介入空间就在于引导青少年明确自身的上网目的,并及时为青少年拟定每个阶段的学习和生活目标,帮助他们提高网络信息分辨能力,并在发现青少年判别有误时及时指出并纠正,同时指导青少年从规范使用网络开始,严肃自己的行为举止,严格按照网络使用规范和要求上网,遵守网络道德规范,净化网络语言。此外,社会工作者还可以开展专题辅导,指导青少年合理制定网络行动计划,如采用任务单方式罗列要完成的上网任务,之后依次完成。因此,社会工作者可以通过提供个案服务的方式介入网络文明治理,提升青少年网络心理素养。

| [1] |

中国互联网络信息中心. 第44次《中国互联网络发展状况统计报告》[R/OL]. (2019-08-30). http://www.cac.gov.cn/2019-08/30/c_1124938750.htm.

|

| [2] |

祝春兰, 丁烜红, 王俊山, 等. 中学生网络文明的现状调查及建设机制[J]. 上海教育科研, 2017(8): 51-55. |

| [3] |

中国互联网协会发布《文明上网自律公约》[J]. 文化市场, 2006(3): 35.

|

| [4] |

祝春兰, 刘伟, 陈超, 等. 网络互动的心理学研究[J]. 科学, 2015(2): 42-44. |

| [5] |

郑显亮. 现实利他行为与网络利他行为:网络社会支持的作用[J]. 心理发展与教育, 2013(1): 31-37. |

| [6] |

郑显亮, 顾海根. 人格特质与网络利他行为:自尊的中介作用[J]. 中国特殊教育, 2012(2): 69-75. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2012.02.014 |

| [7] |

金童林, 陆桂芝, 张璐, 等. 特质愤怒对大学生网络攻击行为的影响:道德推脱的作用[J]. 心理发展与教育, 2017(5): 605-613. |

| [8] |

郑清, 叶宝娟, 姚媛梅, 等. 攻击行为规范信念对大学生网络欺负的影响:道德推脱与网络道德的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2017(4): 727-730. |

| [9] |

张海波. 媒介与儿童——2013年中国儿童媒介素养状况调研报告[M]//季琳, 季为民, 沈洁, 等. 中国未成年人互联网运用报告(2013~2014). 北京: 社会科学文献出版社, 2014: 152.

|

| [10] |

AUTRY A M, KNIGHT S, LESTER F, et al. Teaching surgical skills using video internet communication in a resource-limited setting[J]. Obstetrics & gynecology, 2013, 122(1): 127-131. |

| [11] |

肖婉, 张舒予. 澳大利亚反网络欺凌政府监管机制及启示[J]. 中国青年研究, 2015(11): 114-119. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2015.11.018 |

| [12] |

肖婉, 张舒予. 加拿大反网络欺凌媒介素养课程个案研究与启示——基于" 网络欺凌:鼓励道德的在线行为”课程的分析[J]. 外国中小学教育, 2016(9): 5-10. DOI:10.3969/j.issn.1007-8495.2016.09.002 |

| [13] |

HINDUJA S, PATCHIN J W. Bullying and cyberbullying law: A brief review of state cyberbullying laws and Policies[EB/OL]. [2018-12-13]. http://cyberbullying.org/Bullying-and-Cyberbullying-Laws.pdf.

|

| [14] |

李普, 苏明月. 美国应对校园网络欺凌的策略及其启示[J]. 中国青年社会科学, 2017(5): 115-120. |

| [15] |

谢永江, 袁媛. 美国网络欺凌立法及其启示[J]. 重庆邮电大学学报(社会科学版), 2017(3): 29-35. DOI:10.3969/j.issn.1673-8268.2017.03.006 |

| [16] |

李先军, 苏明明. 美国佐治亚洲校园欺凌干预体系探析[J]. 比较教育研究, 2018(3): 32-38. DOI:10.3969/j.issn.1003-7667.2018.03.005 |

| [17] |

蒋有慧. 中学生网络生活情况的调查研究[J]. 中国教育学刊, 2003(7): 54-58. DOI:10.3969/j.issn.1002-4808.2003.07.015 |

| [18] |

HERGOVICH ANDREAS, U SIRSCH, M FELINGER. Self-appraisals, actual appraisals and reflected appraisals of preadolescent children[J]. Social behavior and personality: An international journal, 2002, 30(6): 603-611. DOI:10.2224/sbp.2002.30.6.603 |

| [19] |

郭海燕. 自尊、自我评价与人际关系的相关研究[D]. 石家庄: 河北大学, 2010: 35.

|

| [20] |

董见新, 邵慧芳. 网络行为失范问题的调查与分析[J]. 中国教育信息化, 2003(5): 13-14. DOI:10.3969/j.issn.1673-8454.2003.05.009 |

| [21] |

牛元帅, 马龙. 青少年网络行为调查与心理分析[J]. 长春工业大学学报(高教研究版), 2015(1): 103-107. DOI:10.3969/j.issn.1674-1382.2015.01.034 |

| [22] |

李林育, 桑青松. 青少年学生网络道德情感影响因素及培养途径[J]. 吉林省教育学院学报, 2015(11): 20-22. |

| [23] |

方礼刚. 社会工作介入青少年社会教育的途径和方法——以海南省为例[J]. 社会工作与管理, 2016(5): 5-10. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2016.05.002 |

| [24] |

原璐璐. 青少年遭受家暴和性侵案的多方联动处理机制——基于广州市某城中村一个典型个案的思考[J]. 社会工作与管理, 2017(2): 32-38. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2017.02.005 |

| [25] |

文军. 社会工作干预研究[J]. 社会工作与管理, 2018(5): 5. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2018.05.001 |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20