随着老龄化社会的到来和工业化的发展,人们物质生活得到极大丰富,糖尿病、高血压等慢性疾病也随之影响到更多群体的日常生活。有研究显示大约五分之一人口经常遭受慢性疾病的折磨,严重影响了人们的生活质量。家庭中个体的患病往往需要获得周围诸多群体的共同帮助;尤其在我国福利水平相对较低的背景下,家庭中一个成员的长期患病往往需要所有其他成员的照顾支持。因此,慢性疾病已经逐渐成为家庭需要应对的重要压力来源。

中国语境下的家庭常常被认为是个体环境中风险庇护的最重要场所。随着社会转型的深入,人口流动、计划生育、人口老龄化及家庭价值观念等的冲击,都使家庭结构呈现出多元化的变迁模式。家庭现代性的发展促生了家庭结构的变迁,同时也引发了家庭关系、家庭功能、性别角色等家庭要素的变化,这些也使现代家庭需要应对新的挑战。怎样的家庭结构能够更有效地应对现代社会压力与风险的冲击,便成为一个非常重要的现实问题,也是家庭抗逆力研究的重要课题。鉴于此,本文试图通过对具有不同类型家庭抗逆力的家庭结构进行剖析,从而透视家庭结构背后蕴含的家庭抗逆力及抗逆作用机制,以便深入阐释家庭结构在家庭抗逆过程中的重要意义。

二、文献述评社会学和人类学家对家庭的界定是基于婚姻和血缘关系的理解,因此提出了核心家庭、扩大家庭、联合家庭等概念,这也使得从家庭结构的视角探讨家庭抗逆力成为可能。对家庭抗逆力的研究最早得益于学者们对家庭压力理论和家庭系统理论的探究,其实质都是研究家庭在面对危机逆境时,如何能够迅速做出适应性调整,以帮助成员摆脱困境、转危为安。

1. 家庭抗逆力概念的探究指出了压力下家庭功能提升的可能

从家庭抗逆力概念发展来看,家庭抗逆力是家庭在风险中适应、自我修复和功能提升的过程。在早期家庭抗逆力研究中,Hawley就将家庭抗逆力作为一种适应方式,指出家庭抗逆力是指家庭成员面对压力逆境时适应与转变的过程,因为在风险逆境中,每个家庭会以自己独特的方式面对危机,整合风险与保护因素,并在成员间达成共识性愿景,以生成适应性或发展性的路径。[1]MuCcbbin则认为,家庭抗逆力表现为家庭功能的自我修复,是家庭成员在面对压力时表现出的积极行为模式与应对策略,以使家庭作为一个功能性实体尽快从危机中恢复,确保成员的幸福安康。[2]Walsh则进一步指出,家庭抗逆力不仅是压力管理中的适应性转变或功能性恢复,更是个体潜能的转变或能力的提升,因此家庭作为一个独立的功能单位,在面对重大逆境时,需要通过不同的应对方式进行调整,如灵活机智的反弹能力、危机承受与挑战能力、自我修复能力等。[3]24

2. 家庭抗逆力动态过程的探索促进了家庭结构探究的转向

随着抗逆力研究内在机制探索的进展,家庭抗逆力的研究者们也试图找出其内在机制模式。最早Reuben Hill提出的ABC-X模式认为,当家庭的生态平衡受到威胁时,会对所有家庭成员造成压力。为了维持系统平衡,家庭会充分调动成员的认知和社会资源以有效降低或消除危机的影响,包括对家庭成员角色、结构及互动方式的重组。Wesley Burr在ABC-X模型的基础上专门对家庭易损性因素及因此引发的应对能力进行细致研究,认为正是易损因素与应对能力这两组变量直接决定了家庭面对风险时是否能够获得恢复。McCubbin等人则对ABC-X模式进行修订,提出双重ABC-X模式[4],他们考虑到了压力的累积效应和家庭资源再生能力,认为当家庭面对一种以上的压力事件时,当前压力事件可能会使先前未解决的压力事件变得更为剧烈,从而加速家庭失衡,同时家庭也会使用现存和新开发的资源以应对压力。进而他们又提出家庭调整与适应模型(FAAR),以侧重探讨家庭是如何在需求与资源之间获得动态平衡,并提出了家庭在危机应对中大致经历三个适应阶段:抗拒、再构和联合。[5]

Walsh则围绕家庭逆境和家庭抗逆力生成的动态过程,关注家庭中哪些关键品质能够帮助家庭渡过难关。他提出一般家庭抗逆力过程模式,将家庭抗逆力构成系统分为家庭信念系统、家庭组织模式、家庭沟通过程三个部分[3]49,其中家庭组织模式就是动员家族、组织资源、调整结构和有效处理危机的方法,是家庭结构与家庭角色之间的清晰、一致、协商的结果。将家庭作为一个生态系统进行抗逆力研究的则是Henry提出的家庭生态系统模式,该模式涵盖了家庭系统、亚系统、人类适应系统等多个门类的系统理论,同时也是对多个学科领域研究的整合。Henry认为,构成家庭抗逆力的最外围是生态系统,其次为家庭适应系统和家庭意义系统,家庭结构的变化会导致家庭子系统功能的重新调整,家庭抗逆力就是在面对家庭风险、保护、易损性和适应过程中与内、外在资源交互作用的结果。[6]

3. 国内基于家庭结构和家庭困境的相关研究

我国学者对家庭结构的研究一方面表现为对家庭规模宏观层面的探讨。如近三十年来,我国家庭规模不断呈现小型化趋势,且单身户比重显著上升,核心家庭比例下降等。受人口老龄化、少子化、家庭核心化等的影响,不同家庭结构的风险应对能力决定了因家庭结构变迁造就的社会压力和风险水平。我国家庭结构表现为家庭规模小型化、家庭构成简单化、家庭关系平等化的特点。[7]这些都导致家庭功能的弱化与外溢现象,进而导致家庭应对风险能力弱化。

另一方面对家庭结构的研究几乎都围绕一个问题展开,即家庭养老能力与困境。如仇志娟对老年人口家庭结构与养老压力状况进行研究,发现农村单人户和夫妇核心家庭中的老年人养老困境大,自养能力弱,而三代直系家庭、城市单人家庭与夫妇核心家庭养老能力更好,对子代经济依赖少。[8]且家庭结构越复杂,意味着家庭人口数量越多,失能成员从家庭内部可能获得的照顾就越多。[9]而在农村养老中家庭结构的变化则是家庭风险的重要来源,农村老年人与已婚子女组成的多代主干家庭比例明显降低,老年空巢比例增加,甚至老年丧偶之后单独生活,都为家庭发展带来更大风险。[10]农村家庭结构的转变也是家庭贫困的重要影响因素,贫困与非贫困家庭在劳动力资源的拥有及配置方面有很大差异。[11]老龄化与老年慢性疾病的盛行为家庭带来更多危机,而家庭照顾也成为家庭的重要压力源。长期照顾的政策设计也需要根据家庭结构的变迁而推动可持续发展策略,以实现“积极老龄化”[12]。也有人在面对诸多家庭压力的背景下,提倡社会政策支持与社会工作介入,发挥家庭功能以增进家庭福祉,同时注重完善家庭结构并调适家庭关系。[13]

诚然,家庭养老与长期患病存在诸多类似之处,二者都体现出家庭部分成员需要整个家庭提供必要的生活照料、经济支持和精神抚慰,只是长期患病家庭危机可能更为剧烈,因为患病的严重程度不同以及患者在家庭中的角色不同可能导致家庭在经济、照料和心理压力方面的多重危机。早期的ABC-X模型或双重ABC-X模型都是从家庭压力理论的视角对家庭恢复能力进行研究,强调运用家庭及社会资源,从不同层面应对家庭压力带来的挑战。Walsh则指出了家庭研究的优势视角,关注家庭能力建设和抗逆力生成等品质,取代了过去病理学的问题视角研究范式。而Henry的家庭生态系统模式则将家庭困境放置于整个生态系统之中,更多强调家庭与外部环境之间的互动对家庭逆境应对的功能。学者们的研究均有各自的侧重,然而多种模式的对比也给我们提供了一个思路:家庭抗逆力需要内、外部资源的共同应对,且家庭在逆境应对中并不仅是为了恢复或维持家庭功能,而且是使家庭因此获得发展或资源再生。那么,在长期患病的家庭压力下,家庭作为一个独立功能性单位,怎样的家庭结构是抗逆过程中具有高度灵活适应能力的,有利于家庭做出充分调整的关系模型?家庭在抗逆过程中究竟如何能够贡献于家庭发展或资源再生?从家庭结构的层面来看,其内在作用机制如何?这将是下文探讨的问题。

三、研究对象与研究方法(一) 研究对象

重大逆境的出现是抗逆力研究的起点,长期患病家庭的重大逆境主要表现为因患病而导致的家庭功能失调及重组。长期患病受病种的不同给个体及家庭带来的风险各异,因此在对象选择中将一些常见慢性疾病如高血压、慢性支气管炎等疾病患者排除,因为这些病患可能只是作为个体生活中的伴随事件出现,并不会给家庭带来严重困扰。本文将研究对象界定为:第一,家庭中至少有一个家庭成员;第二,患病三年以上;第三,需要长期得到他人的照顾;第四,或因病需要得到长期经济支持;第五,或患病成员本身是家庭主要生产者,因患病而无法进行生产活动,从而为家庭带来经济、照顾压力的家庭。研究对象满足第一、第二和第三、第五中的任意一项,即可被确定为本研究的访谈对象。本文调查研究对象的基本状况见表1。

| 表 1 访谈对象基本状况①(n=46) |

(二) 研究方法

基于微观的质性分析。家庭研究中宏观结构视角相对多见。宏观视角有利于对家庭社会生态的结构性探索,然而在家庭抗逆力研究中,家庭作为一个应对困境危机的整体单位,其内部互动模式与主体能动性对家庭功能的发挥意义显著。德国学者卢休将微观视角引入家庭研究中,认为人们在建构个体与社会关系的意义时,会在个体意愿与结构两极间摇摆,并因此主张关注家庭内部的微观互动及关系功能。家庭结构和家庭关系都是个体能动博弈的结果,因此不能忽视个体能动作用对家庭结构的制约。这种在家庭内部互动中主体与结构间博弈、团结和冲突相互转换的动力机制和家庭内部解决矛盾的过程策略,弥补了以往家庭研究中的微观缺陷,同时扩大了家庭研究的视野,能有效提高对家庭内部结构性互动关系与现象的解释力。

家谱图分析法。家谱图是以图的形式描述家庭血亲关系与婚姻关系的基本临床工具,多用在临床心理咨询与治疗中,有助于咨询师对来访者的家庭系统形成一种系统性的观念。家谱图最早应用于系统式家庭治疗,使用视觉方式呈现家庭中的各种关系和家庭信息,能更方便、快捷和有效地收集家庭横向维度的相关信息,以探索、解释和分析来访者的困扰和问题。家谱图中一般包括了家庭的基本信息、家庭关系及细节描述。基本信息用以描述家庭成员姓名、性别、出生、死亡、年龄、婚姻状况、职业、受教育程度等;对家庭关系的描述也被称为“距离家谱图”(此距离并非对地理距离的描述,而是家庭系统中人际关系在心理和情感上的距离),可以帮助了解家庭成员彼此的亲疏关系或冲突关系,发现家庭人际关系模式;细节家谱图则是对基本家谱图的扩展,没有特定的要求和规则,主要呈现家庭发生的特定生活事件、成员健康问题、医疗事件、主要人格特征、成员家庭角色等细节。

本研究旨在了解家庭在抗逆过程中的微观核心结构对家庭抗逆力发展的贡献,因此使用家谱图的分析方式有助于从微观角度对家庭结构进行分析,以期从中探索家庭结构中的高抗逆力模式。

四、不同抗逆力家庭结构模式比较从结构功能主义视角而言,特定的家庭结构总是执行着相应的家庭功能,家庭结构的变化自然带来家庭功能的变化,促进或阻碍着家庭功能的发挥。研究高抗逆力的家庭结构对于家庭抗逆力的发展具有极其深远的影响意义。

(一) 高抗逆力的家庭结构模式

1. 核心三角模式

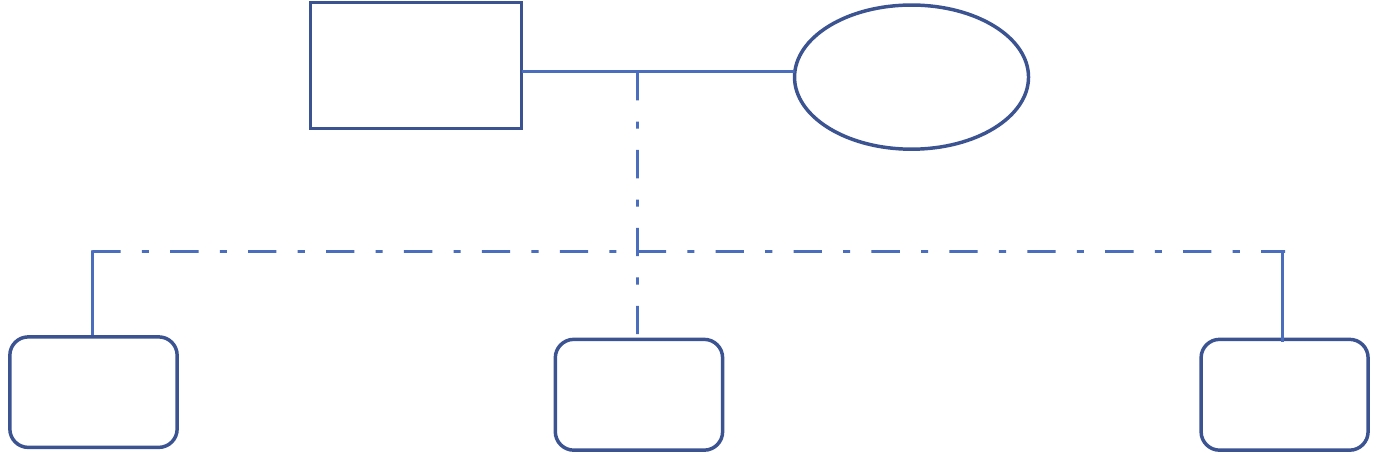

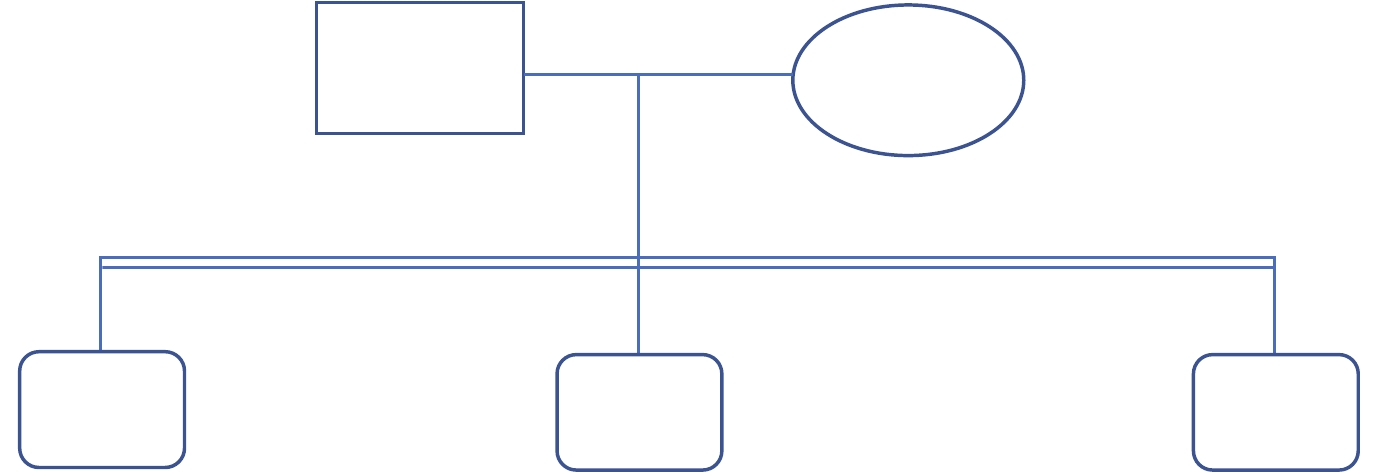

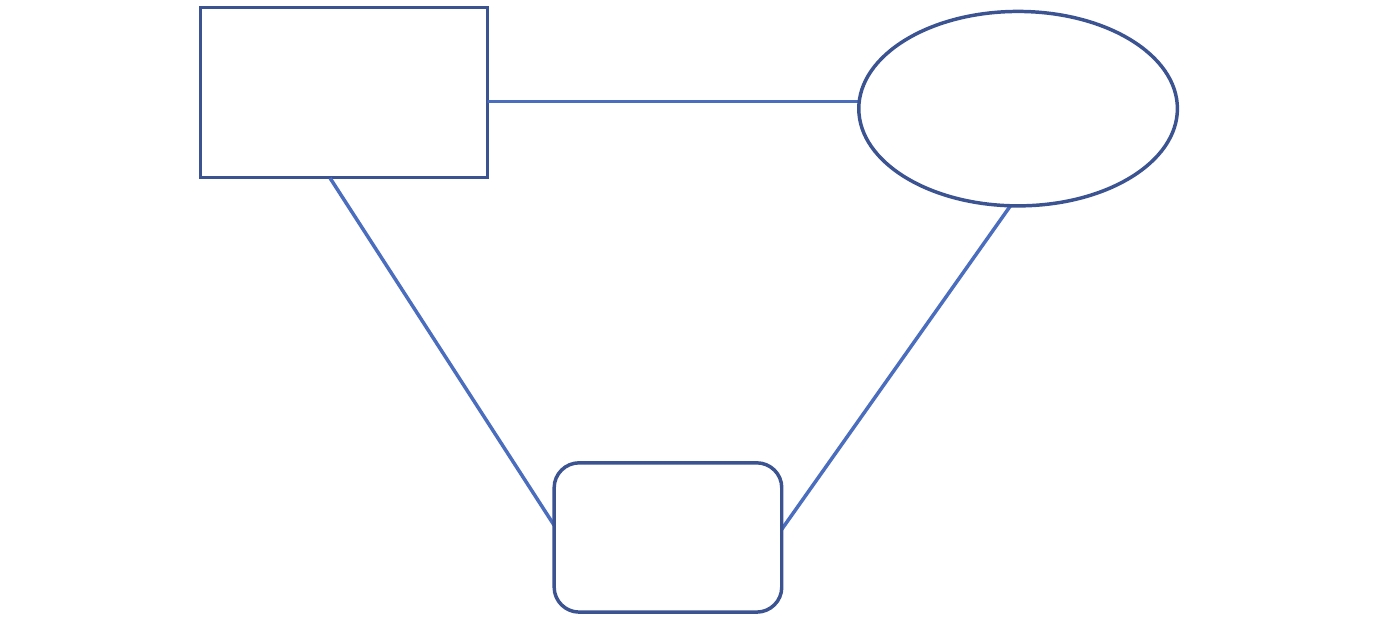

在M•鲍文的家庭系统理论中,家庭被概念化为一个情绪单元或一个连锁的关系网络,他将家庭置于多代的或历史的框架中进行分析。家庭情绪和关系系统的基础就是三角关系,且家庭融合程度越高,形成三角关系的努力就越强烈。他提出三角关系是家庭中最小的、也是最稳定的关系系统,是家庭在应对风险中降低焦虑的常见方式。以三角关系为核心的家庭抗逆共同体模式表现为不论患病风险来自三角关系的哪个节点,稳定的三角关系都能够为积极抗逆提供有效的支持资源,以应对风险压力下的家庭危机。三角关系中的每个节点之间关系紧密,表现为夫妻主轴中关系良好的夫妻关系和纵轴紧密的亲子关系。紧密的家庭关系导致家庭内部具有良好的凝聚力,为风险逆境的积极应对提供了应对合力,也是最具抗逆力的家庭结构(如图1所示)(图1—图9使用相同的图例)。

|

图 1 三角抗逆共同体模式② |

|

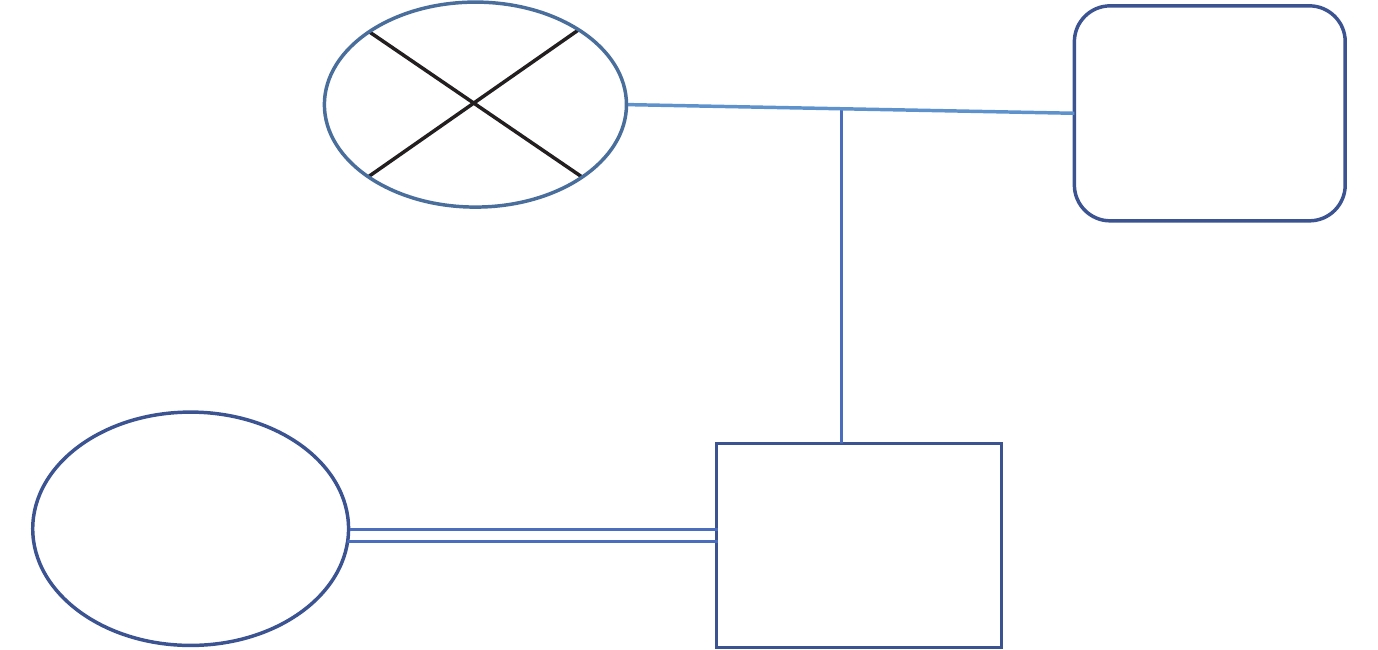

图 9 子代失能模式 |

(儿子尿毒症的ZQ家庭)儿子孝顺,为了不让我们担心,本来就把自己的病情给耽误了,现在我们说什么就是什么,他一直在积极配合治疗,我给找的小偏方啊、针灸啊,他都由着我折腾……他本来身体就不好,辞了工作就一直在家养病,透析连续半年又动手术,去年换了肾,为了不让我们担心,反过来开解我们……他爸和我一直看着他过来的,为了他这次换肾,已经是到处和亲戚、朋友借钱,这个钱也不知道什么时候还得清,将来如果出现排异再动手术就更难了,好在他爸现在还能挣些钱,等他好一些了找个轻松点的工作,能和正常人一样就行,关键是活得充实,心态放好就没有过不了的坎。

此类高抗逆力的三角关系不仅表现在家庭中两代关系之间,也即纵轴的家庭关系不仅是亲子关系,在中国家庭结构中,祖辈与孙辈之间的稳定三角关系也是高抗逆力家庭结构的另一种模式(见图2)。

|

图 2 祖孙辈的三角抗逆模式 |

自幼患有哮喘的CCH是跟爷爷奶奶一起生活的,在他2岁时父母离异,母亲从此没了联系,父亲则常年在新疆打工。CCH的所有照顾监护职能均由爷爷奶奶负责。

我自幼身体不好,对妈妈没有记忆,爸爸一年大约回来一次,所以一直跟爷爷奶奶生活,他们跟我的父母没什么区别,学校所有家长会都是爷爷去开的。我每到天气转凉就容易犯病,一直都是奶奶照顾,他们教育我要好好学习,长大有出息,督促我坚持锻炼,提高身体素质……

2. 夫妻共同体模式

美国学者费正清认为,中国的社会单元是家庭而不是个体,因此在家庭应对困境时是作为一个共同体,经济合作组织,或一个完全理性的、明确自身利益的成员组成的经济单位。[14]在家庭核心化过程中,亲属关系的弱化使得家庭共同体的最小单元变成由夫妻组成的核心模式。古德也认为,夫妻共同体模式是能够最大限度满足个人主义和平等主义的价值观,是与工业化价值观相吻合的。[15]

52岁的ML在胃癌手术后一直由丈夫照顾,母亲已故,但家里还有个72岁的老父亲,好在父亲一直生活能自理,但ML的疾病照顾却没那么容易。

她从患病这两年心情不好,常常跟家里人发脾气,起初是跟我闹,后来跟孩子们也闹,经常不想吃东西,一直躺在床上哭。我把工地的工作辞了,也再没有承包项目。好在家里经济状况还行,从她开始治疗到现在花了差不多50多万元,我为了照顾她也没了收入,但她恢复得还可以,现在已经开始慢慢接触人了。人都有生老病死,她摊上这病也没办法,我没让耽误孩子,所以一直是我照顾……

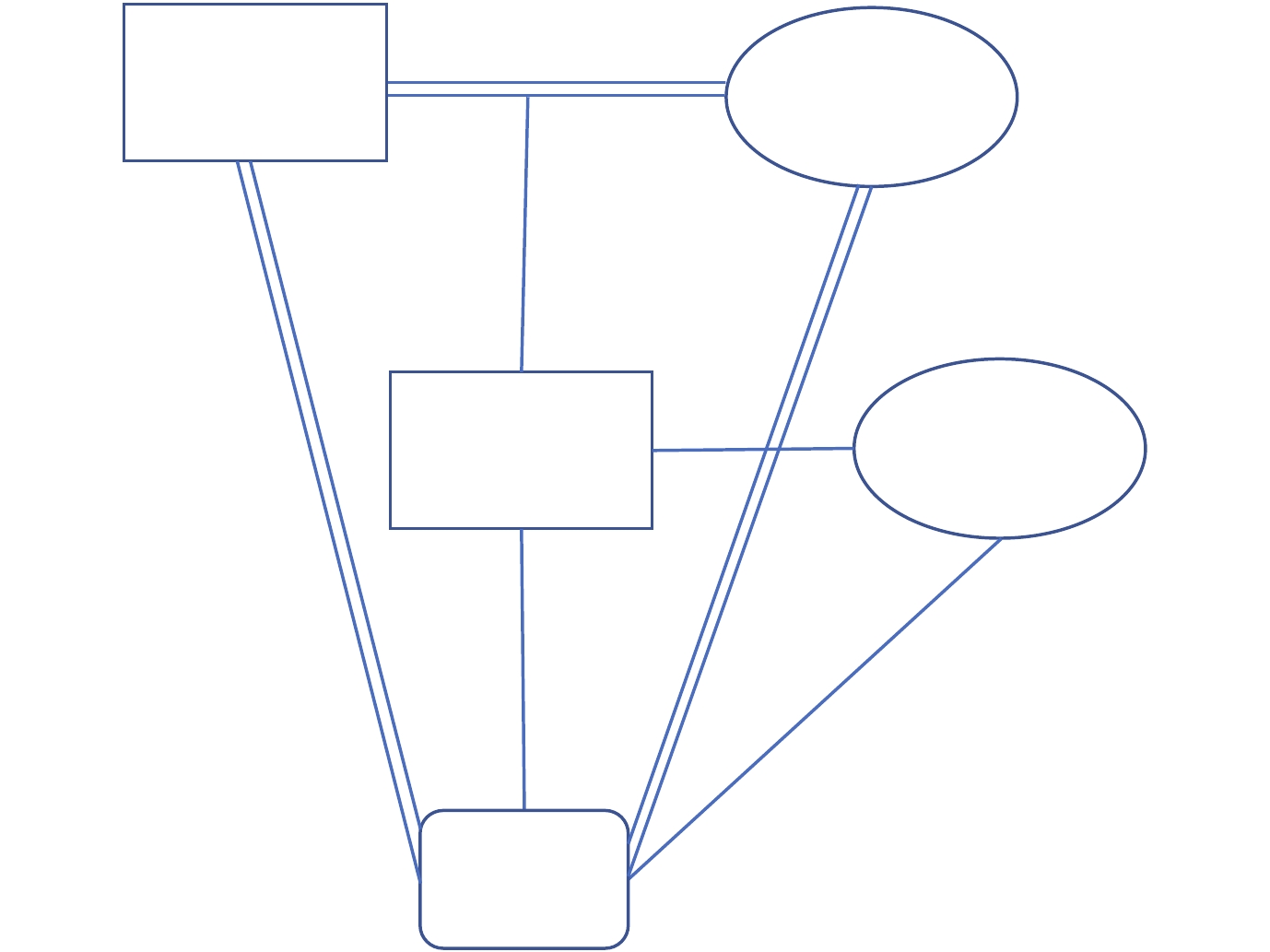

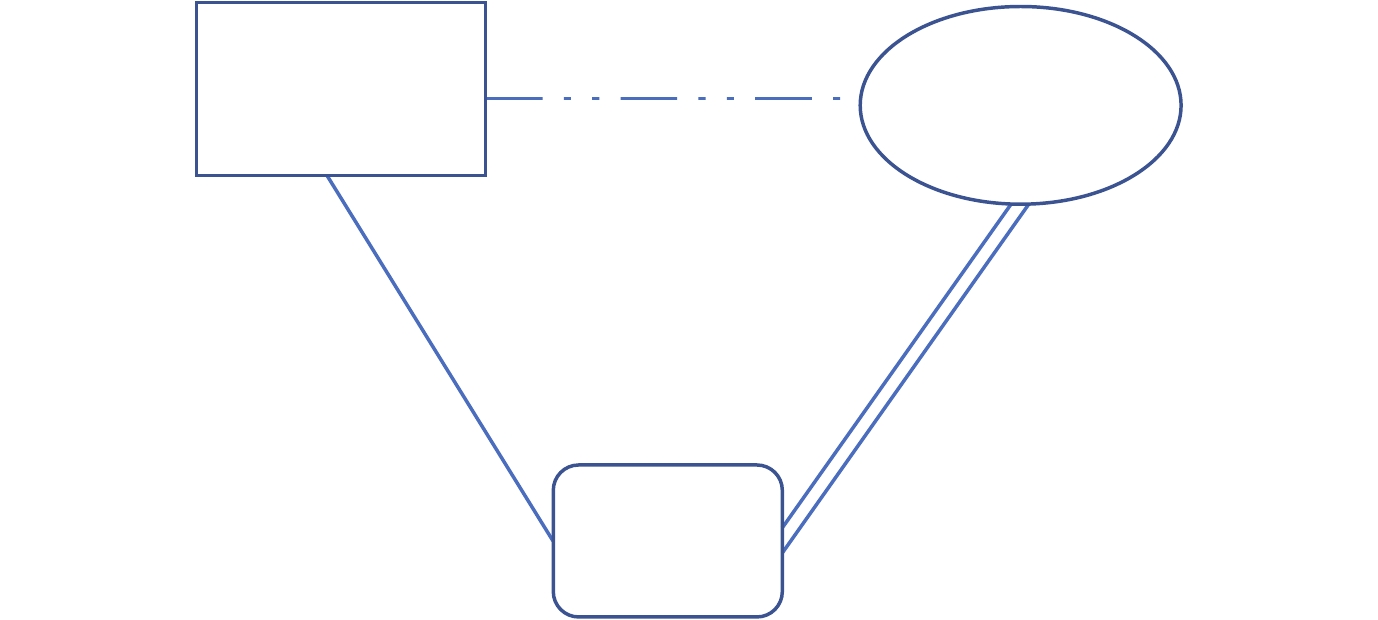

如图3所示,夫妻抗逆共同体模式主要表现为双方能够资源共享、进行合作,并能在风险应对中进行及时有效的沟通,从而适时产生应对策略。双方的有效合作保证了风险应对中适当决策的产生,双方资源的共享提供了应对资源需要的人力或物力支持,双方及时有效的沟通交流保障了风险应对的积极效果。这种抗逆共同体模式也是大多数家庭抗逆力的主要模式。

|

图 3 夫妻共同体模式 |

3. 流动与协作模式

中国核心家庭在变迁中仍保留着与扩大家庭亲属的密切交往传统,但亲属关系中的理性因素增多,特别是在长期患病这样的困境应对中,因为每个家庭都有自身的困境,不可能大家“绑到一起”。国外汉学研究一个主要观点是认为中国的父系亲属制度具有特别的重要性,是家族其他关系的主宰。在长期患病风险来自祖辈时,高亲密的亲属关系能协调家庭的灵活应对策略,在子女核心家庭与养育主干家庭之间灵活变化,从而表现出家庭结构流动性的应对模式。

76岁的WSL在8年前因为意外导致腿伤骨折,本来也不严重,但因为在恢复过程中活动过度导致腰椎颈椎出现各种症状,又有脑血栓、心脏病,因此常年卧病在床,需要持续药物治疗。其4个子女共同照顾老父亲,两个儿子主要负责医药费用,大女儿开饭店,所以也能提供部分经济支持,小女儿则主要负责照顾老人。小女儿家里忙不过来时则由另外3个兄妹轮流照看。由于4个兄妹感情都不错,所以也没什么矛盾。

老人年龄大了难免出现各种问题,我们几个还好,有钱的出钱,有力的出力,谁有困难其他人帮一把,照顾起来也没太大困难。

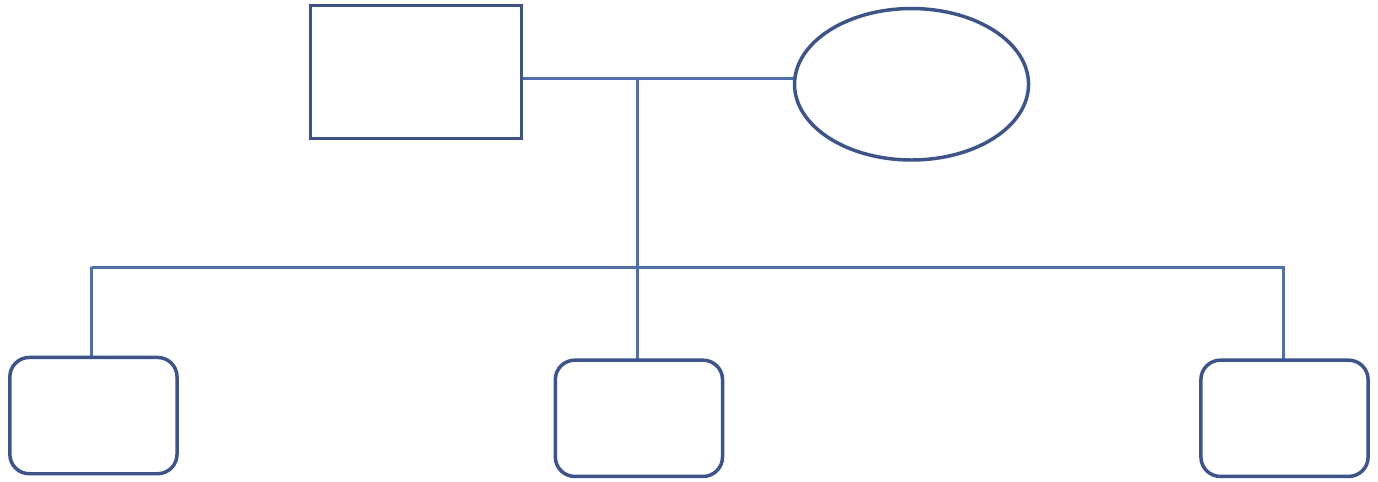

如图4所示,当家庭风险来自老年父母的疾病或照顾压力时,家庭结构能根据家庭需要随时进行调整,表现为主干家庭与核心家庭的多元流动性,而家庭之间的积极协作是基于良好亲属关系的灵活应对模式。此类家庭往往具有良好的沟通模式和家庭关系(不论亲子之间抑或兄弟姐妹之间),家庭凝聚力高,且均已成年的兄弟姐妹能够为家庭风险提供更多的支持资源,是多子女家庭抗逆力最为理想的家庭结构模式。

|

图 4 高亲密子女协作模式 |

(二) 中等家庭抗逆力的家庭结构模式

1. 相对独立的合作模式

相对独立型的家庭合作模式与核心家庭的抗逆力结构模式类似,都表现为家庭抗逆力中稳定的三角关系。区别在于三角关系中的3个节点间关系相对更为疏离,在内部互动中表现为3个相对独立的个体,3人之间很少形成同盟关系,两两之间关系相对稳定和对等,但对外部是则表现为3个人的稳定联盟(见图5)。

|

图 5 独立合作模式 |

我小时候一直跟外公外婆长大,读初中时才回到这个家,所以假期还是习惯了回外公外婆家里。他们(母亲与继父)爱吵架,他们为各种鸡毛蒜皮的事情计较,所以我也不掺和,听到他们吵架,我把门关起来,戴上耳机听音乐。唉,再婚家庭矛盾就是多……他(继父)生病一直都是我妈照顾的,可他的两个儿子至少也应该出点孝心,每次来时都只是给他爸(继父)塞点钱就走了。(重组家庭ZYX在继父脑梗治疗期间因为家庭凝聚力较差而表现出松散的家庭关系)

核心家庭的3个成员之间具有相对稳定的联系,因此当任意节点出现风险或家庭需要应对共同的风险危机时,家庭中稳定的三角关系能够迅速结成抗逆联盟以有效抗逆。然而由于每个节点相对独立,在应对风险(尤其出现重大风险)时,核心家庭成员之间凝聚力的不足容易导致临时联盟的破裂。每个独立的个体可能更容易从自身出发而寻求自我保护,将家庭整体风险置于自我利益之后;也容易产生关系间的断裂或疏离,从而导致抗逆失败或消极的抗逆策略选择模式。正如“夫妻本是同林鸟,灾难面前各自飞”,多表现在家庭夫妻主轴关系不良的家庭结构模式。

2. 冲突与联盟共存的矛盾模式

我父亲今年52岁,之前在工厂工作,后来去了一家公司。母亲在学校工作,因为小时候打抗生素太多造成耳聋,需要依靠助听器才能听清别人讲话。我是独生女,父母从我小学时候开始关系就不好,就跟两个陌生人一样,这么多年都不怎么联系。虽然在法律上他们仍然是夫妻,但跟离婚没什么区别。我跟妈妈住在姥姥家,父亲去年出现肝硬化、肺炎、胃炎等,都是工作太拼命又经常陪客户喝酒打牌导致的。他现在因为生病失业了,没人照顾他,是我把他带到姥姥家跟妈妈一起照顾。姥姥为此很生气,但我要是不管他还能有谁呢?(患病后的YP只能依靠关系本来不好的妻子和女儿照顾)

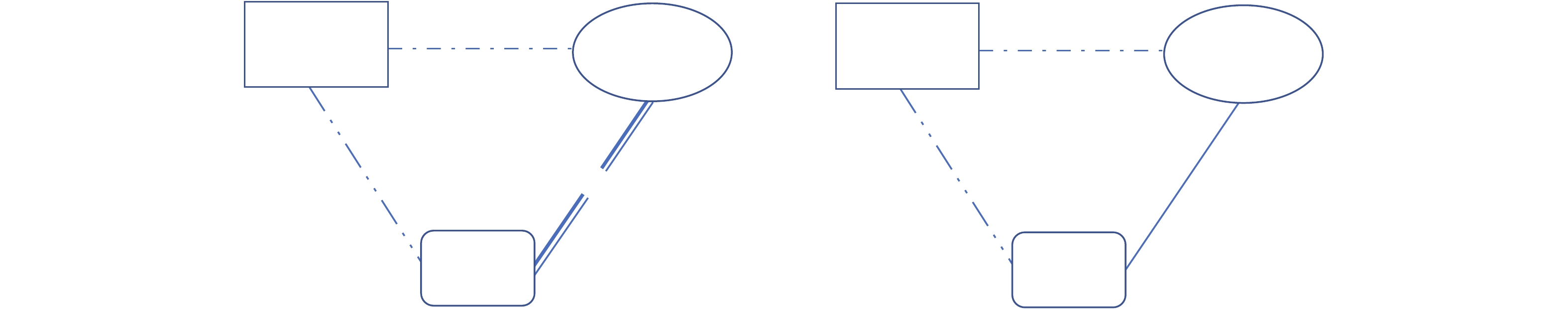

当核心家庭中更小的家庭子系统形成而除了子系统之外的另外一方则处于游离状态时,家庭抗逆力易表现为冲突与联盟共存的矛盾模式。此类家庭结构模型仍旧表现为一定程度的抗逆力水平,尤其在风险危机来源于联盟内部时。当然,即便家庭风险来源于联盟之外,在相对较低的风险压力下,此类家庭同样能够有效抗逆,因为此时抗逆成功与否取决于家庭子系统的联盟是否有积极抗逆的主观意愿。当家庭压力过大,家庭子系统的联盟不足以应对时,或者子系统的家庭联盟不愿损害自身利益以应对风险时,家庭抗逆将面对失败的结果。尤其在家庭关系中的另外一边是冲突型家庭关系时(见图6)。

|

图 6 矛盾模式 |

3. 责任分配的协作模式

责任分配的协作模式主要出现在老年父母与子女交互的扩大家庭中,主要表现在对老人的赡养、疾病照顾等情形中。当家庭主要风险压力来自父母时,均已成年的子女具有相应的赡养和照顾义务,此时责任分配的分工模式表现为子女之间相互均等的照顾义务分担(见图7)。

|

图 7 责任分配模式 |

我们家5个孩子,爸妈为了生儿子,接连生了4个女儿,我是家里的老大。我爸年轻时候当过兵,做人正直,说一不二,家里几个孩子都怕他。前年冬天过世了,人一辈子没受什么苦,走得也安详。我妈一直生病,我爸去世后就轮流在我们几个兄弟姐妹家里住,在我小妹家住的时间稍多一些,她现在孩子小,家里也没什么事。经济主要是我弟负担,家里就他一个儿子,我弟媳妇嫌老人脏,出钱可以,但不愿意照顾,所以只有过年时候才接我妈回去。(父亲去世、母亲患脑梗后无法自理的ZQ家庭)

责任分配的协作模式一般表现在多子女家庭,同时需要多个子女之间相互独立但关系尚和谐,他们相互之间能够进行必要的沟通交流和资源共享,能够在出现风险时,各自根据自身能力特点进行相应的家庭照顾。如有钱的出钱,有力的出力。另外,要能够在重大风险中完成多子女之间的相互协作,需要子女中有人能够充当领导者的角色,进行责任分配任务。一旦家庭中的兄弟姐妹中有个别人员无法完成或无意于完成相应的责任时,家庭凝聚力便会减弱,家庭抗逆力也随之受到影响。

(三) 低抗逆力的松散家庭结构模式

1. 松散或断裂的代际失能模式

他(患肝硬化和偏瘫的YP父亲)对自己放弃治疗,更不愿意与人多交流,自从生了病,我的事只是偶尔过问,只有过年走亲戚的时候会主动找我,但妈妈的事他从没有问过。我这几年在学校大大小小的事情只告诉他好的方面,坏的都不能说……作为一个社会人,他没有工作能力,也不能很好地履行自己父亲和丈夫的义务,尤其是他生病以后,跟我母亲的关系更是到了冰点。他不能很好应对生活中的挫折,他的抗打击能力几乎丧失,这就是我为什么说他已经丧失了社交能力的原因。

低抗逆力的松散家庭结构模式主要表现为能够共同承担风险的家庭核心结构之间的关系是松散的或断裂的。这种断裂或松散关系导致在家庭遭遇困境危机时成员关系呈现原子化特点,因而无法形成有效的家庭联盟。此类家庭成员之间无法实现有效合作,成员之间的沟通模式表现为缺乏情感的工具性的沟通。这在面对风险时缺乏凝聚力,从而导致成员之间的多数合作都相对低效、甚至无效(见图8)。

|

图 8 代际失能模式 |

2. 松散或冲突的子代失能模式

我爸生病住院后就一直卧床不起,脑子也不好使,生活无法自理,我妈一样脑梗,只是不犯病的时候生活尚能自理。我们兄弟姐妹4人,大姐嫁得有些远,每年逢年过节才回来一次,平时基本不联系,最近倒是常回来看看,那也是为了打我爸妈存款的主意。大哥平常也不怎么探望,他媳妇管得严,他也不敢过来,也不敢给我爸妈钱。二哥是中学老师,平常工作忙,小孩在美国留学,估计花钱挺多的,二嫂刚开始还行,后来看我爸一直卧床不起,所有不情愿全写在脸上。我家离我爸妈最近,所以照顾的事情都是我的。两个嫂子心里都不满意,为了谁照顾得多与少吵过很多次架,总是抱怨这抱怨那的,每次吵架都是我大姐引起的,她一来就老打听我爸妈的存款。(55岁LG的父亲两年多来一直卧床)

低抗逆力的家庭结构在不同的家庭生命周期会有所差别。当家庭生命周期进入空巢期,年老的父母与子女之间的松散关系导致家庭在应对风险中的低效率,当然也包括子代之间的松散或冲突关系。因为此时的父母皆以年迈,他们自身资源的有限性导致应对风险中的能力不足,而与子女的松散关系或子女之间的松散冲突导致有效资源无法整合,从而带来抗逆过程中的失能(见图9)。

五、高抗逆力家庭结构的生效机制家庭是在一个特定社会环境中运作的系统,家庭结构则是看不见的功能性需求,它组织起成员相互作用的方式,所以说家庭也是通过交往模式运作的系统。

(一) 家庭关系:家庭稳态机制的核心

W•坎农最早从生物学角度提出自我躯体的稳态维持能力,指个体通过内部的自我调节以维持整个系统的稳态平衡。[16]家庭治疗师贝特森将这种控制论的概念引入家庭系统的平衡重建过程,将家庭稳态看作是家庭应对威胁而抗拒变化的一种方式。然而在家庭抗逆过程中,尽管最终结果是稳定的,但过程几乎很少是平稳的。[17]导致家庭稳态的结果有两种可能:恢复到原有的平衡状态或达到新的平衡状态。

吉登斯提出家庭内部成员关系是基于信任、尊重、平等和沟通基础上的具有“融汇之爱”的关系。[18]家庭稳态机制通过激活家庭成员之间关系和规则,来帮助家庭维持在风险逆境中稳定平衡;或在家庭遭遇逆境压力时,家庭通过成员之间的情感性支持和亲密依恋,重新定义家庭互动关系,完成家庭系统从失衡到再次平衡的重组过程。高抗逆力的家庭结构几乎都表现出稳定而亲密的家庭关系,这种良好的家庭关系是家庭维持稳态机制的核心,是家庭成功抗逆的关键。

稳定而亲密的家庭关系主要表现为家庭成员之间的情感性支持和子代对父代的亲密依恋。情感性支持是家庭凝聚力的主要来源,是个体归属感获得的主要途径,而依恋关系则为家庭成员提供了更高的安全感。稳定而亲密的家庭关系何以成为家庭维持稳态机制的核心?首先,稳定而亲密的家庭关系往往促使成员之间具有“有难同当”的想法,这种共有关系中,相互帮助是因为他人有需要,而不会考虑回报问题,这也是家庭亲密关系的特征。其次,良好的家庭关系会使成员之间有更高的宽容水平和较少的冲突,人们主要关心他人的福利,而较少考虑他们将收获的好处;而不良家庭关系中的成员则表现为交换关系,成员更多关心自己从关系中能得到的回报。再次,稳定而亲密的家庭关系有助于家庭发展出结构良好的家庭子系统,并以灵活的交往模式应对家庭共同的危机,促进家庭抗逆力的发展。最后,良好家庭关系中,成员之间具有高水平的联结感,使他们能够彼此支持、合作,有共同的承诺,能够尊重个体的需求、差异和界限。

(二) 家长地位:家庭互动有效性的重要保障

家庭成员的互动模式有助于组成家庭各部分的稳定性关系,并因此而调节家庭日常功能的运行。然而家庭结构本身不应是静态或固定的,相反某些临时性的结构可能短暂存在,此时需要家庭有明确的家长协商地位,以带领家庭树立正向信念、调整家庭分工、制定家庭计划、实现家庭功能正常化。家庭互动模式调节着家庭成员的行为,并为两套约束所维持:一般性或普适性规则和特殊的或个别化规则。功能良好的家庭应该是有层级组织的,一般表现为父母比孩子拥有更多的权力和义务,年长子女比年幼弟妹承担更多的责任和特权。

能够承担家长角色的成员在长期患病家庭中往往是家庭中具备一定权威的人物,如有大局观念,能根据家庭需求对家庭资源进行合理配置,关心家庭每个成员,乐观自信,具有家庭问题处理能力;同时需要其自身具有更多经济或社会资源,愿意为家庭危机的应对付出努力。[19]

本研究发现,不论家庭面对何种风险,承担家庭家长角色的主要是成年男性,还有少数家庭则是成年女性的妻子角色。从成员之间的互动模式来看,表现为夫妻中一方发挥领导角色,另一方则全力配合,这种相互协助的家庭结构模式能够更加优化家庭整体功能。这也与以往研究结论一致。在家庭内部依然遵循父系传统道德准则,当传统父亲因为各种原因无法承担家长角色时,婚姻主轴的母亲会及时补充,承担家庭领导者角色地位,引导家庭的再分工和功能正常化发展。

(三) 家庭灵活性:核心三角与主干家庭的灵活调整

社会转型中的家庭主义提出父子关系是家庭关系层面的最重要关系,家庭所有其他关系都可看作是父子关系的延伸或补充,[20]从而强调抗逆过程中以父子关系为核心的主干家庭模式。随着社会变迁的深入,家庭权力关系也从老辈转移到小辈,老年人的支配地位下滑,家庭核心化使得父子之间越来越成为两个独立的会计单位。个体的情感发展强调成员独立性及与家庭母体的分离,而传统观念强调子女与父母间的感情维系与相互支持,在家庭应对风险压力的过程中,家庭正是在这种核心三角与主干家庭的灵活调整的过程中应对风险压力以完成家庭抗逆的。

家庭生活既是家庭本身、家庭与成员之间关系的调整,也是家庭应对外部社会风险与问题的策略选择过程。中国家庭生活既表现出人口学意义上的个体化趋势,又凸显出其伦理性、情感性及工具性价值的重要功能。[21]当家庭出现重大风险时,家庭结构必须能适应外部环境的改变,作为一个系统的家庭要能够持续发展,需要依赖于足够多的家庭模式、其他可供选择的交往模式及必要时调用这些模式的弹性。当家庭需要长期应对患病压力时,核心家庭往往不具备面对这一困境的精力和能力,此时家庭往往采取结构性灵活变化的方式来应对,如组成临时主干家庭(如母系家庭或父系家庭)以参与核心家庭的照顾功能,但仅将照顾行为定位为“帮忙”,而不具有对核心家庭的支配权力。当然,这种灵活性是核心三角家庭理性选择的结果,是根据家庭能力发展的可行性进行的协商与调整,而并非出于对传统父系扩大家庭的再度传承。

(四) 夫妻能动性:家庭禀赋生效的关键

家庭现代化的发展导致传统父系多代家庭的瓦解,学者们普遍认为家庭正在呈现核心化的趋势。[22]家庭结构的缩小改变了以往大家庭“一人有难,多方支援”的家内互助模式,使得家庭在应对重大危机时,有用性及可及性资源均受到限制。所以有人认为传统家庭强调关爱、互惠与利他,而在充满风险的现代社会,个体化的家庭观念导致家庭功能弱化。相反的观点仍被提出,如有人认为家庭功能并未在现代性的冲击下弱化,而是在现代社会压力下被激活,从而表现出家庭抗逆力。[23-24]本研究发现,现代冲击下的核心家庭是家庭应对风险的主要单位,而夫妻主轴的能动性构成了家庭的主干支架,是家庭抗逆力生效的关键。

丈夫和妻子作为家庭应对压力的核心团队,双方需要发挥各自功能并接受彼此的依赖。夫妻双方的能力吻合程度和互惠角色提供的满意和谐是家庭功能的两个关键因素。家庭作为能动单位应对风险危机时,其夫妻主轴的能动性对于家庭抗逆力具有主动建构功能。即便在家庭危机作用于多代家庭的长辈,要求多子女的协作互动时,子女之间的合作效能也受每个核心家庭夫妻主轴能动性影响。正如家庭发展能力理论认为,家庭劳动力数量与质量、家庭所处生命周期及家庭劳动力配置状态均是决定家庭发展能力的重要因素,且以“家庭禀赋”的概念呈现出来[25]。然而家庭禀赋的功能发挥则依赖于家庭内部的合作能力。所以虽说多子女的扩大家庭在危机应对中具有更多的资源支持,但资源的合理利用仍有赖于每个家庭内部以夫妻为核心的家庭凝聚力。

六、研究结论与不足家庭是风险社会个体保护的一道重要屏障。家庭抗逆力决定了家庭中个体的健康发展与自我实现。当家庭遭遇长期患病等重大压力时,基于家庭结构的保护功能能够及时调用家庭资源,发展家庭潜力以应对困境,并进而产生家庭再生资源。高抗逆力的家庭往往形成了具有稳定而亲密血亲关系的三角模式、夫妻共同体模式及子代协作模式,其家庭内部良好的家庭关系、明确的家长协商地位、能动的夫妻主轴合作关系及风险应对中核心家庭与主干家庭的灵活变化均贡献于家庭抗逆力的良好发展,是家庭抗逆力生成的关键。

本文研究结论是在46例长期患病家庭访谈基础上产生,并未穷尽现代家庭结构的所有形态,因此对高抗逆力家庭核心结构的概括可能存在未尽之处,希望在后续研究中能够继续完善补充。另外,本研究讨论了家庭结构模式在家庭抗逆过程中的作用,但当家庭逆境强度过高时,家庭作为一个孤立的组织单位往往无法完成成功抗逆,此时需要来自扩大家庭及社区社会的重要支持方能度过危机,完成家庭逆境中的重整和适应(如儿子脑瘫的GZY家庭就是在社区养老机构的帮助下才顺利度过照顾危机,这些家庭在本研究中被标注为一般性家庭抗逆力的个案)。由于研究重点在家庭结构层面,因此在本文中并未被得到充分分析和探讨,这也是后续研究可以重点讨论的话题。

注释

① 资料整理中的病龄使用的时间是指严重影响患者日常生活的疾病开始的时间,高血压、糖尿病等慢性疾病对患者生活影响不够典型突出的患病时间不计算在内。本文将自理状况分为四类:无法自理、勉强自理、基本自理和可自理。无法自理是指患者日常生活中的衣食住行等都需要借助他人帮助方可完成,自己无法完成基本生活事务,不能从事任何生产活动;勉强自理是指患者日常生活中衣食住行需要借助他人帮助完成,没有他人帮助时仍可低质量完成,不能从事生产活动;基本自理是指患者自身的日常生活事务能够自己完成,完成质量较低,且能够进行简单的生产活动;可自理是指患者能够独立完成日常衣食住行等活动,能够进行少量生产性活动。社会支持是指从社区或社会可获得经济、照顾或精神抚慰资源,其中经济支持不包括普惠型资源(如医保)。家庭抗逆力的判断根据家庭抗逆结果进行评估,由家庭抗逆力研究专家在反复阅读访谈资料基础上对调查对象家庭抗逆力状况进行分类。

② 文中对家谱图的绘制只截取家庭抗逆力中核心结构的部分,其余家庭关系并未在图中展示;家谱图中对祖辈的男性和女性以图形的不同做出了区分,但对子代的男女性并未区分,因为其在家庭抗逆过程中均有各自的角色和功能,在性别上没有本质区别;家谱图的绘制中利用不同的线型描述家庭中的关系质量,如图例。

| [1] |

HAWLEY D R, DEHAAN L. Toward a definition of family resilience: Integrating life-span and family perspectives[J]. Family Process, 1996, 35(3): 283-298. DOI:10.1111/j.1545-5300.1996.00283.x |

| [2] |

MCCUBBIN H I, LAVEE Y. Strengthening army families: A family life cycle stage perspective[J]. Evaluation & program planning, 1986, 9(3): 221-231. |

| [3] |

FROMA WALSH. 家庭抗逆力[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2013.

|

| [4] |

LAVEEY, PATTERSON M C M. The double ABCX model of family stress and adaptation: An empirical test by analysis of structural equations with latent variables[J]. Journal of marriage and family, 1985, 47(4): 811-825. DOI:10.2307/352326 |

| [5] |

JOAN M P, MCCUBBIN H I. The impact of family life events and changes on the health of a chronically III Child[J]. Family relations, 1983, 32(2): 255. |

| [6] |

HENRY C S, SHEFFIELD M A, HARRIST A W. Family resilience: Moving into the third wave[J]. Family relations, 2015, 64(1): 22-43. DOI:10.1111/fare.12106 |

| [7] |

崔征. 家庭结构变迁下的农村适老型住区规划研究[A]. 中国城市规划学会、杭州市人民政府. 共享与品质——2018中国城市规划年会论文集(18乡村规划)[C]. 中国城市规划学会、杭州市人民政府: 中国城市规划学会, 杭州: 2018: 9.

|

| [8] |

仇志娟. 我国城乡老年人口家庭结构及其养老问题的差异性研究[J]. 湖北社会科学, 2018(7): 46-52. DOI:10.3969/j.issn.1003-8477.2018.07.008 |

| [9] |

姚兆余, 陈日胜, 蒋浩君. 家庭类型、代际关系与农村老年人居家养老服务需求[J]. 南京大学学报(哲学•人文科学•社会科学), 2018(6): 34-42, 155-156. DOI:10.3969/j.issn.1007-7278.2018.06.006 |

| [10] |

王跃生. 社会转型初期农村老年人家庭户结构变动分析[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2019(2): 1-12. |

| [11] |

张永丽, 杨红. 西部贫困地区农户致贫因素分析——基于农村家庭结构转变视角[J]. 社会科学, 2018(12): 14-24. DOI:10.3969/j.issn.2095-333X.2018.12.004 |

| [12] |

阳旭东. 台湾地区长期照护政策: 回顾、评价及启示[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2018(5): 144-152. |

| [13] |

李艳华. 家庭养老的内部增能: 基于社会工作的分析视角[J]. 社科纵横, 2018(9): 60-68. |

| [14] |

唐灿, 陈午晴. 中国城市家庭的亲属关系——基于五城市家庭结构与家庭关系调查[J]. 江苏社会科学, 2012(2): 92-103. DOI:10.3969/j.issn.1003-8671.2012.02.015 |

| [15] |

魏章玲. 评W•古德的《家庭》一书[J]. 国外社会科学, 1986(10): 66-69. |

| [16] |

迈克尔•刘易斯, 等. 情绪心理学[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017: 44.

|

| [17] |

GOLDENBERG I. 家庭治疗概论[M]. 李正云, 等, 译. 西安: 陕西师范大学出版社, 2005: 9.

|

| [18] |

郑少东. 吉登斯生活政治观的权力逻辑及其形态[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2018(2): 89-95. DOI:10.3969/j.issn.1009-3060.2018.02.010 |

| [19] |

纪文晓. 中国家庭抗逆力——基于罕见病儿童家庭系统的研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017: 172.

|

| [20] |

杨国枢, 叶光辉, 黄丽莉. 孝道的社会态度与行为: 理论与测量[M], 台北: 台北中央研究院民族学研究所集刊, 1989: 171-227.

|

| [21] |

杨君. 关系型家庭: 城市中老年家庭的生活特征与个体化悖论[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2018(6): 123-132. |

| [22] |

徐安琪. 家庭结构与代际关系研究——以上海为例的实证分析[J]. 江苏社会科学, 2001(2): 150-154. DOI:10.3969/j.issn.1003-8671.2001.02.025 |

| [23] |

杨菊华, 李路路. 代际互动与家庭凝聚力——东亚国家和地区比较研究[J]. 社会学研究, 2009(3): 26-53. |

| [24] |

黄宗智. 中国的现代家庭: 来自经济史和法律史的视角[J]. 开放时代, 2011(5): 82-105. |

| [25] |

孔祥智, 方松海, 庞晓鹏, 等. 西部地区农户禀赋对农业技术采纳的影响分析[J]. 经济研究, 2004(12): 85-95. |

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20