2. 公共经济与公共政策研究中心,重庆,400044

2. 公共经济与公共政策研究中心,重庆,400044

2. Center for Public Economy & Public Policy Research, Chongqing University, Chongqing, 400044, China

当前中国正处于人口老龄化快速发展期。据《2016—2021年中国流动人口消费文化行业市场供需前景预测深度研究报告》统计,预计到2020年,中国老年人口达将到2.48亿人,同时老龄化水平也将前所未有地达到17.17%;到2025年,根据老年人年龄起点标准,60岁以上人口将达到3亿人,①彼时中国将成为超老年型国家。在庞大的老年人口数量背后是日益严峻的养老、扶老、慰老、安老问题。老人的生活品质不应只表现在物质生活上,还应体现在精神生活的满足上。尤其是欠发达地区的老年人,虽然经济发展可以使他们的基本物质生活需求得到满足,但许多精神需求依旧无法得到填补,精神贫困问题日渐显现。

重庆市F区共有三处被当地居民和路人调侃、戏称为“等死街”的老人集聚区,其空间特征是露天、临马路、地势相对平坦开阔、有一定的公共设施。“等死街”通常来源于当地百姓、路人的调侃及一些社区媒体的戏称,意指老人们日复一日地集聚、坐在一条相对固定的街道上,整天无所事事,度过余年或静静地等待死亡的到来。最早的“等死街”形成于当地南门山商圈,由于地段繁华,吸引了第一批老人来此集聚。他们通常集聚在无降雨的白天,早上9点或下午2点出来,午餐及晚饭时间散开。人数在50~200人不等,年龄普遍偏大,多为农转非户口,或子女长期不在身边。老人们的娱乐活动基本限于打扑克、下棋、闲侃等低强度项目,与盛行于全国的广场舞、重庆坝坝舞等强劲活动形成强烈的对比。除了这些有少许娱乐活动的老人之外,更多的老人来到街上,只是一个人坐在石凳上发呆或围观,也不与人沟通,一坐就是半天。这也正是“等死街”这样调侃式称呼的由来:“有些老人呆坐在那里,若有所思,犹如数算着剩下的日子等死一般。”其他城市也不乏这样一个群体和老人集聚区的存在[1],孤寂、落寞的生活蚕食着他们。“等死街”用词难听,却折射出了老人们身心生活中的一种无奈与窘迫,当地百姓甚至老人们自己都不以为意,习惯了这种叫法。

“等死街”的老人属于弱势群体,也是老年社会工作的服务对象。由于养老资源尤其是文化、精神资源的供给不足,老人们面临着家人关心不够、娱乐方式匮乏、活动场所受限、生活动力丧失以及无意识聚集等问题,给社区治理带来了潜在的社会风险。因此,探讨这种特殊类型老人的精神贫困治理问题就成为我国欠发达地区比较现实、紧迫的重要课题。

二、文献综述老龄化和老年人的精神贫困现象及其引发的社会问题引起了越来越多学者的关注。徐选国认为,精神贫困通常与物质贫困相伴而生,但大部分人对贫困的理解仅局限于表征的经济层面和较为浅显的社会制度层面。[2]精神贫困是由经济、教育水平、自然条件、文化传统、社会发育程度等多种因素共同作用的结果,既是物质贫困的直接后果和人文表现,也是物质贫困产生的主要根源。因此,根治贫困首先是要精神脱贫。[3]精神脱贫包括能力脱贫、思想脱贫和心理脱贫,但对空巢老人来说,其精神贫困主要由心理、社会支持和家庭三个层面造成,普遍表现为亲情淡薄、孤独、寂寞、自我封闭等心理状态。因此,脱贫的出路在于政府主体责任的强化,以及老人自身、家人的共同努力和社会的各方参与。[4]

学术界对老年人社会支持网络的研究主要集中在生活满意度、心理健康和主观幸福感等方面;同时也有一部分学者将社会工作引入精神脱贫领域,促进社工参与搭建社会支持网络。关于老年人社会支持网络,Richman 等的研究将社会支持分为单向倾听支持、情感支持、情感挑战、现实确定的支持等八种类型,相对应的支持具有对应的服务技巧。[5]Wenger建立的社交传递模型重点关注社会支持网络的结构属性,利用结构法对“老年人社会支持网络”进行分类,用以了解不同类型老年人的生活现状,区别老年人在不同社会环境下的社会支持网络特征。[6]在Wenger的研究基础上,Fiori等同时考虑社会支持网络的结构和功能属性,关注老年个体对自身社会支持网络的评价,从而使用多维度法对老年人的社会支持网络进行考量。[7]基于社会支持网络与老年人健康之间关系的研究,社会支持网络可同时影响个人的健康状态(生理、心理)和健康相关行为。譬如,Antunocci的社交传递理论[8]以及Weiss理论[9]表明,当个人(情感、社交互动等)需求或角色期待被满足时,将更倾向于拥有更好的心理健康。此外,崔丽娟、李虹研究了社会支持网络对上海市老人生活满意度的提升作用。[10]吴捷证实了社会支持与老年人孤独等负面情绪的负相关系。[11]肖琦、曾铁英的实证研究从医学护理角度分析了老年人社会支持网络类型,其结论表明,对于老人来说,更多的幸福感来自于更大的支持网络和更多的社会接触。[12]

而在社会工作帮助老年人建设支持网络的问题上,苏海贵提出,要合理设计小组内容,让老年人在参与过程中获取各类支持,进而构建自身的社会支持网络;[13]郭威提出,通过社会工作者的介入,强化老人社会支持网络,帮助空巢老人建立并强化运用支持网络的意识;[14]邓琪等提出,通过社会工作者的介入、运用专业方法来构建空巢老人的社会支持网络,社会工作应该完善空巢老人的正式支持网络和非正式支持网络;[15]王丹丹从社会支持理论视角出发,探究社会工作介入城市随迁老人的社会支持网络,运用小组工作的发展模式,帮助随迁老人构建新的社会支持网络,使其更好地适应城市生活。[16]此外,杨云峰提出通过社会工作推动民工与城市之间的非震荡性互动来促进民工的精神脱贫;[17]于娜肯定了社会工作对农民工摆脱精神贫困、更好地融入城市社会的作用;[18]于海利基于生态系统理论提出,边缘家庭老年人的精神贫困需要社会工作的回应性介入。[19]

总的来看,尽管当前我国绝大多数老年人的物质生活水平能够得到较好的保障,但其精神健康支持的问题越来越受到社会的关注。学术界也从多学科、多角度研究了老年人的基本生活状况、物质需求、精神需求及其社会支持网络建设,且精神贫困问题的主要研究对象是空巢老人、失独老人、高龄老人、农民工等主体,而对城市(镇)老人集聚区老年人群体的精神贫困现象关注不多。国外学者基本上都是以西方社会的发展背景来进行研究,缺少针对中国行政性城市化和务工经济社会变局中的老年人精神贫困治理研究;而国内的相关研究较为突出地忽视了精神贫困现象存在主体的普遍性、差异性共生问题,且针对精神贫困老年人的关注点大多是社交需求,帮助老年人构建社会支持网络的专业性介入不够。本文基于社会支持理论和重庆市F区“等死街”这个空间物理场域的现实案例,考察城市(镇)老人集聚区老年人的这种无意义、无现实目的的集聚现象,以及老人当前的生活状况、社会支持状况及其现实需求,分析其潜在的精神贫困状况和表现,搭建社会工作的干预机制与路径。

三、研究设计(一) 资料来源

本研究以人口老龄化和城市化进程不断提速为背景,基于老年人的特定空间场域集聚现象,以搭建社会支持网络为视角,综合运用文献分析、非参与式观察、现场调研、深度访谈等方法,对城市(镇)老人集聚区老年人精神贫困治理的社会工作干预机制进行案例研究。

在参考大量文献资料的基础上,结合重庆市F区老人集聚区域的实际情况,采用结构式访谈法进行第一手资料的搜集。即制作好访谈大纲,根据走访街道、社区居委会、社区组织所了解到的相关信息,对老人集聚区域的老年人偶遇抽样,并进行一对一的深入访谈;同时,在操作中也会根据实际情况进行调整,增加对老人家庭成员的访谈。

(二) 理论基础

1. 社会支持网络理论

社会支持网络理论是一种从社会系统理论发展出来的理论分支,把个体与各种社会关系的交往视为一种相互关联的网络,在这个网络中,个体获得各种正式或非正式的社会支持,从而获取社会资源。[20]社会支持包括有形支持和无形支持,[21]社会支持网络反映的是个人与其生态环境中其他系统之间的关系状态,且有两种定义的视角:一种把社会支持网络定义为一个社会体系中角色关系的综合结构;另一种是从个人出发将社会支持网络界定为个体间的自我中心网络。[22]通常,一个人所拥有的社会支持网络越大,就能够越好地应对各种来自环境的挑战。精神贫困主要是精神支持网络的缺乏,由于精神支持网络更具有相对独立性和较少替代性,在老年群体中,以不同方式满足老年人的精神需求直接关系他们的心理、身体健康和幸福程度,需要家庭、单位、政府、社会共同对老年人各种精神和心理需求加以关注。

基于对“等死街”老年人群体的调查,本文将老人的家庭支持、社区、政府、受教育程度以及其他支持网络(包括邻里、朋友、志愿者等)视为其精神贫困问题的影响因素,将社会支持强度具体操作化为子女每周探访次数、社区活动频率等。

2. 社会工作干预理论

社会支持网络通常分为正式支持网络与非正式支持网络。其中,正式社会支持网络是以政府为主的正式组织、公共机构以及社区居委会等,这种支持网络通常有国家的政策、法律、法规或规章作为依据,体现为个人与组织之间的正式关系;而非正式社会支持网络包括家庭、亲戚、朋友、邻里以及一些非正式组织所提供的支持。史柏年认为,非正式社会支持网络与老人之间的关系更为密切,有助于维持老人的生理、心理和社会整合。[23]我国欠发达地区老年人的正式社会支持资源严重不足。而在一些乡村和大量中小城镇,传统秩序和乡土社会处在消散的边缘,非正式社会支持网络也呈现出加速弱化趋势。此时,由社会工作介入特定老年人群体精神贫困治理的社会支持问题就有了现实性、紧迫性和必要性。

社会工作有助于搭建社会支持网络。社会支持网络理论的实践应用要求社会工作在介入过程中,对案主的正式和非正式社会支持网络逐一评估,同时根据案主当前社会支持网络资源的现实拥有情况拟定服务计划,确定介入程序。本研究立足于社会工作干预的专业视角以及通过个案社会工作专业方法,对重庆市F区“等死街”老年群体的精神贫困及其社会支持网络状况进行调研、分析、评估,通过专业方法,搭建城市(镇)老人集聚区老年人的社会支持网络,强化老年人日常生活的多方支持,实现其精神脱贫。

(三) 研究架构

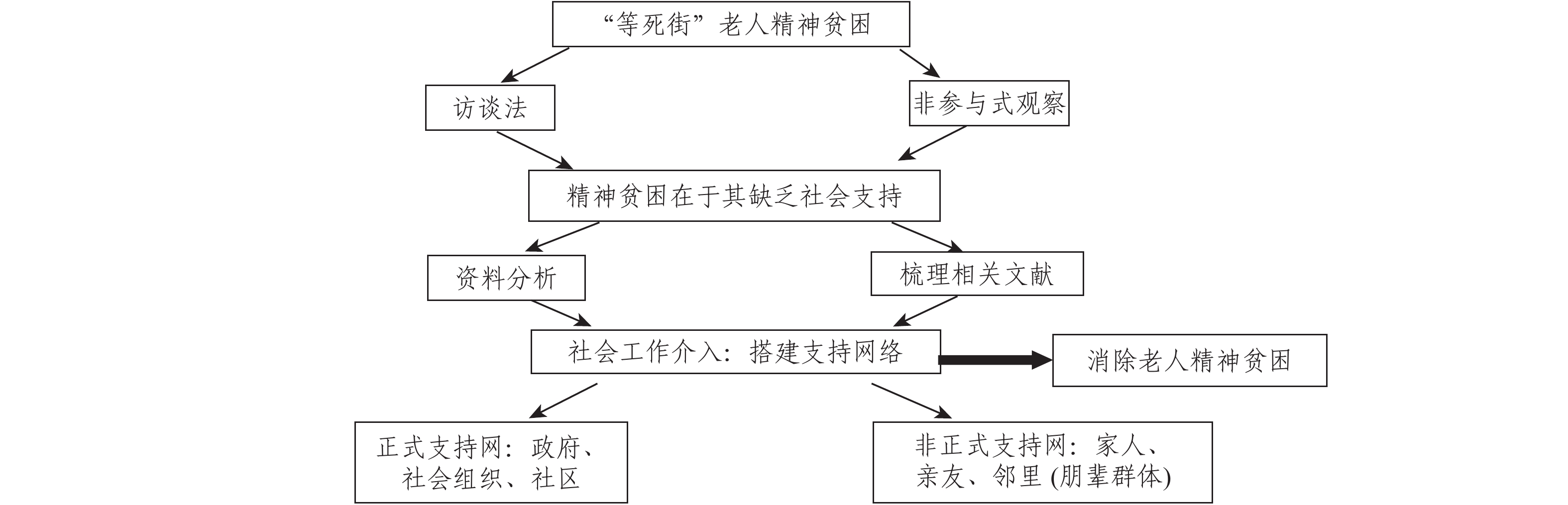

如图1所示,本研究以精神脱贫为目标,以社会支持网络为切入点,基于访谈和非参与式观察来实现对“等死街”老年群体的现场调查,了解和理解其生活情况,思考老人精神贫困的根源,然后从政府、社会组织、社区等正式支持与家庭、邻里、亲友等非正式支持两个系统入手,构建基于个案、小组、社区等专业工作方法的干预机制与干预路径。

|

图 1 研究框架 |

精神贫困是区别于物质贫困的另一贫困维度,是一种不能满足一定精神需求的现象。[24]王尚银通过生活状态、精神状态、文化娱乐状态等方面来衡量一个人是否属于精神贫困。[25]总体上说,精神贫困大体上是个体或群体在思想道德、文化娱乐、生活情绪等方面显著落后于社会主流精神的一种意识状态。如何判断呢?这就需要对老人的精神贫困进行测量。笔者所在研究团队通过Foster等提出的A-F多维贫困测度方法[26]对重庆市F区被当地人戏称为“等死街”的老人集聚区老年人精神状态进行了识别和测量。②

(一) “等死街”老人精神贫困的测度方法

孙咏梅以权利方法为基础的A-F方法对中国农民工的精神贫困进行识别和分析,量化了农民工精神贫困的指标,提出了精准扶贫策略。[27]受此启发,笔者基于F区老人集聚区老年群体的访谈和问卷调查,根据精神贫困的界定和集聚区老年人的群体特点,将精神贫困的表现划分为5个维度、12个指标,即自我维度(娱乐、社交)、家庭维度(家庭关系、孤独感、孝顺程度)、政府服务维度(基础设施、社会福利、社区关怀)、社会组织维度(社会组织帮助、社会组织活动)、市场维度(养老机构、针对老人的商业活动)。重点是以这些老人生活中对于生活某些方面的不满意态度这种主观情绪变量为基准,全方位对老人的精神资源获取情况进行考察。

(二) “等死街”老人精神贫困的识别及现状

本调查一共收集到148份答卷,在排除掉无效问卷后,一共有128份有效问卷,样本量超过老人集聚区日常总人数的三分之一。根据测算结果,集聚区老人的精神贫困问题在各个指标上都有较为明显的体现,其中在社区关怀、社会组织帮助、社会组织活动、市场养老机构、针对老人的商业活动这5项指标上,单个指标贫困发生率都超过了80%甚至90%。这意味着,在这5项指标上,集聚老人有着群体性的严重贫困问题。同时,娱乐、社交、孤独感、基础设施、社会福利这5项指标的贫困发生率都较为平均,集中在40%—50%,说明老人们在这几个方面的精神资源获取整体差异较大。此外,家庭关系和孝顺程度两个指标的贫困发生率相对较低,但也有30%左右,表明集聚区老人在这2个维度上的精神资源获取相对贫乏,从分散的家庭关系和儿女对老人精神赡养的行为中获取了较少的精神满足。老人精神贫困的问题普遍存在,整体处于中度精神贫困状态,而每个个体或多或少存在精神贫困问题。极端取值下的重度精神贫困现象也在一定程度上存在,表明老人集聚区中有一部分老年人的精神资源极度匮乏,其精神资源的获取渠道和获取方式相当狭窄。问题产生的原因可能有多种,但调查表明,他们当中相当多的老人是农转非居民,或到城里来投奔子女,均离家乡较远,普遍不适应城市“陌邻”生活,且有些是子女与老人分开居住,有些是子女没有足够多的时间陪伴老人。总之,集聚区的老人从子女那里得不到足够的关怀,情感需求得不到满足,因而容易变得失落、孤独,导致精神贫困,凸显了一种社会隐患。

(三) “等死街”老人精神贫困的触发机制

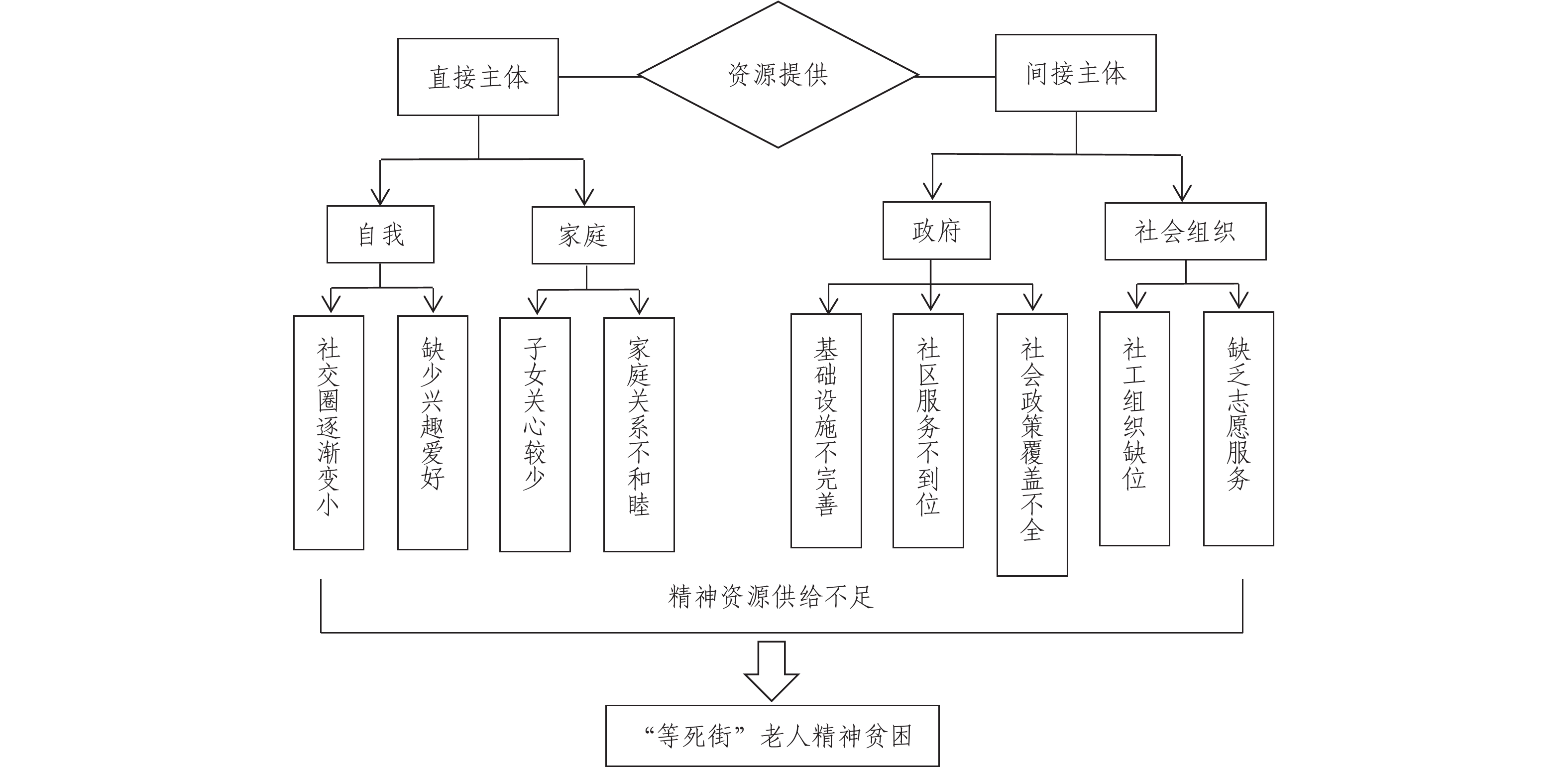

“等死街”这种老人集聚现象及其群体特征,集中体现了中小城市(镇)中部分老年人的精神贫困问题。基于集聚老年人自身、家庭、政府及社会组织等主体精神资源的供给情况,可以把影响老人精神贫困的原因归纳总结为如图2所示的触发机制。

|

图 2 老人集聚区老年人精神贫困的触发机制 |

1. 自我精神养老资源供给不足

每个人都会经历从年轻到年老的过程。跨入养老阶段,老年人通过自身努力不断积累其在老年阶段所需要的各种养老资源,为自己的老年期提供养老所需要的资源,这本是一种自我养老的表现形式。自我精神养老资源供给不足主要是在经济水平较低的集聚老人中。调查表明,以下三种情况使老人自身精神需求的供给受到影响。其一,他们很多都是跟随儿女进城的随迁老人,因生活环境的变化,社交圈子出现差异;其二,因以前的生活条件不好,没有培养兴趣爱好,步入老年后更没有什么精力去培养;其三,由于年龄增长,身体上的病痛增多,身体健康面临的问题会给老人自身的精神生活带来极大压力。当老人缺乏或者不完全拥有自我养老能力时,就需要部分或完全依靠儿女赡养、政府救济。

2. 家庭精神养老资源供给不足

家庭养老资源的供给不仅仅限于儿女经济上的赡养,还包括了家庭的生活照料、精神慰藉等。F区老人集聚现象显示了大部分集聚老人的家庭养老资源供给不足。对于集聚老人而言,虽然家庭养老资源在经济供给上程度不一,但在生活照料和精神慰藉方面呈现高度的一致性,即供给不足。部分老人儿女不在身边,家庭关系呈空巢化,只能依靠老人夫妻的相互照顾或与亲属、邻居之间少量来往,家庭养老的大部分资源供给为空缺状态;部分老人跟随儿女一起生活,却因为儿女工作繁忙等原因,与儿女交流、互动较少,家庭养老的大部分资源处于间歇性供给状态;还有部分老人家庭关系不和睦,甚至还要面对各种家庭矛盾纠纷,导致他们难以从家庭获得精神抚慰和支持,因而只有在老人集聚中排遣孤独。

3. 政府养老资源供给不足

社会养老可以视为一个社会系统,是由政府、社区、专门机构等各类组织共同为老年人提供精神慰藉资源服务的养老模式。中小城市(镇)的老人集聚现象与政府的精神慰藉资源提供不足也有直接关系。社区关怀这一类的精神资源提供者主要是社区,包括提供社区服务、组织老人活动、组织老人集体学习等。虽然居委会不是政府机构,但在日常工作中其仍然承担着许多上级政府委派的行政性事务,导致社区忙于应付行政事务而影响社区自治服务功能的有效发挥,社区很难抽出精力来单独对所在区域内的集聚老人进行介入和帮助。而政府针对老年人的福利保障多是基本物资需求的保障,精神赡养部分的政策举措和资源相对缺乏。

4. 社会组织缺位

调查表明,对于“等死街”来说,社会组织的精神资源供给几乎处于空白状态。在类似于F区这样的区县城市中,社工机构、志愿者组织、福利性组织、服务性公益组织等社会组织的发展较为滞后。重庆市社会组织信用体系查询系统的相关数据显示,目前F区仅有4家社工组织(怡年居社工、尚善社工、心道社工、星辰社工),且均不是针对老人的社会组织。这些组织除了针对集聚区老人群体中的特定人员进行过一些慰问外,尚没有针对集聚区老人开展相应的专业服务或其他专业介入与帮助。同时,F区民政局相关资料显示,现有登记在案的公益类社会组织的主要服务方向为扶贫、教育等,也没有专门的服务老人的社会组织。志愿者由于自身定位以及资源限制,多数并无参与老人精神资源供给的意愿和能力。此外,与其紧密相关的老人协会也没有发挥作用,原因是老人协会的关注对象主要是高层次离退休人员,且街头集聚的老人由于规模庞大、教育背景、生活环境、兴趣爱好各异,也很难组织起适合这类群体的老年人活动。一般的志愿组织缺乏对街头老人集聚现象的了解,对其内在规律、集聚特征没有准确的把握,专业技能也不具备,在没有地方政府、专业社会组织、居委会的有效组织和配合下,也几乎不可能为集聚区老人进行精神慰藉资源的供给。

五、“等死街”老人精神贫困治理的社会工作干预路径(一) 社会工作干预机制

社会工作是一项要求社会工作者运用专业技术和方法、帮助社会弱势群体解决问题、提高生活质量和水平、促进人与社会良性发展的助人活动,其助人过程是一个社会互动过程。社会工作不仅帮助服务对象改善生活现状,也要帮助服务对象提高获得资源、使用资源的能力,增强自身克服困境的能力。老年人精神贫困现象在老龄化背景下需要得到社会的特别关注,尤其需要专业社会工作者为老人贫乏的精神生活需求提供多样化的有效服务。

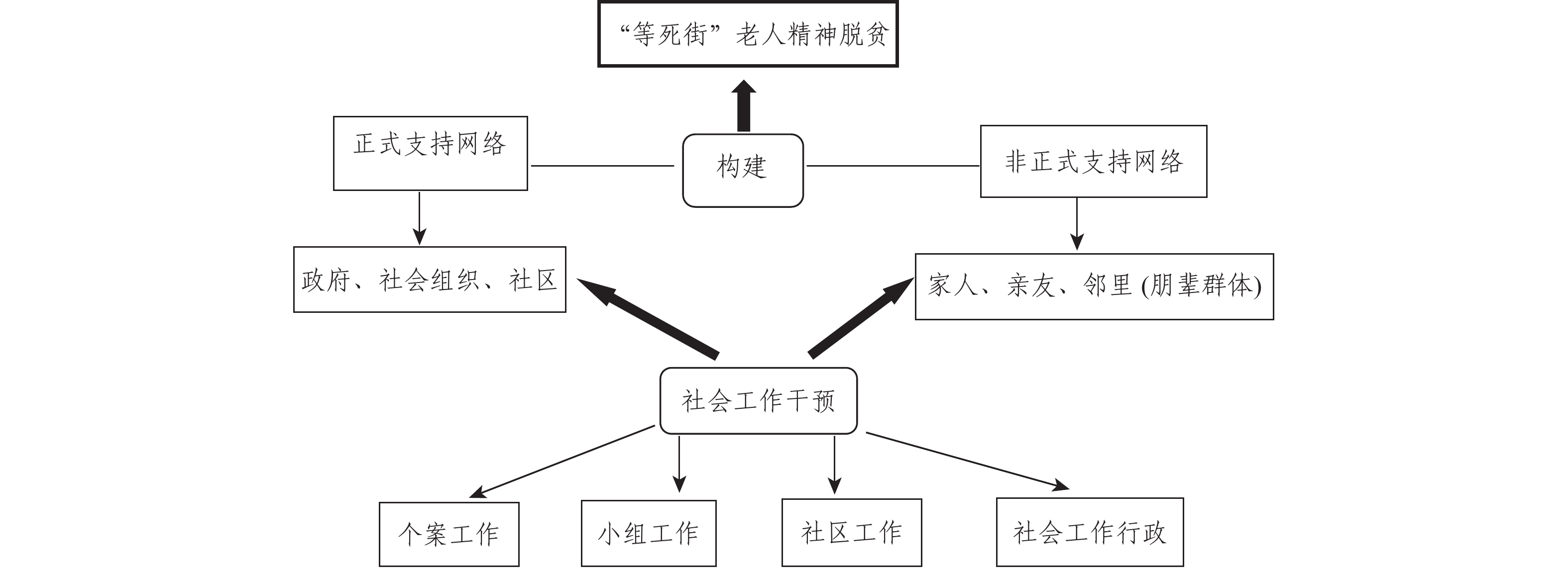

前已述及,社会支持分为正式支持网络和非正式支持网络两个系统。在对F区“等死街”老人集聚区老年人的精神贫困介入过程中,也应考虑从政府、社会组织、社区等正式支持与家庭、邻里和亲友等非正式支持两个系统入手,如图3所示。

|

图 3 社会工作的干预机制 |

基于社会支持网络的两个系统,社会工作者综合运用社会工作专业方法,将个案、小组、社区、社会工作行政等专业方法贯穿始终,帮助老人完善或建构新的社会支持网络:其一,通过心理辅导与支持等个案服务帮助老人树立积极健康的心态,提高其精神生活水平;其二,通过小组开展团体活动,搭建与邻里、朋辈群体的支持网;其三,采用社区工作方法动员社区力量,整合社区人力、物力、财力资源,开展丰富多彩的活动,提高老人参与社区活动或从事公益慈善事业的积极性;其四,倡导、呼吁政府建立或完善针对集聚区老人的精神养老保障措施,动员社区社会组织、社区志愿者提供社会服务。这样,通过综合性、全方位的介入方案搭建支持网络,从而强化家庭、邻里、亲友的支持与联系,丰富老年人的日常生活,以此来完善对老人的支持网,缓解因孤独带来的贫困。社会工作专业方法介入的运行机理如图4所示。

|

图 4 社会工作专业方法的干预机理 |

(二) 搭建正式支持系统

1. 完善基础设施,倡导政策倾斜

社区正式支持包括社区文化基础设施建设、社区服务等。社区基础配套设施的建设是从环境入手,为老年人精神健康的维护与促进提供必要的活动载体。社区的文化基础设施建设有助于吸引老年人到休闲场所、活动室或户外走动锻炼,由此要对小区内健身锻炼器材进行修建和完善,为老年人提供修养身心的艺术、舞蹈室等相关配套设施。

F区“等死街”老人集聚区的老年人多数是城镇化带来的农转非居民,政府不仅要确保老年群体的物质生活,而且要保障其精神需求的支持或精神赡养。因此,作为正式支持网络的政府网络分支,政府一定要推动政策、法律、法规的完善,以强化对精神贫困老人的专门支持,倡导社会大众关注、重视身边老年人的精神需求及其精神贫困现象。此时,社会工作服务应当瞄准养老的政策、制度,社会工作者应当扮演政策倡导者的角色,根据“等死街”集聚区老人的实际需求,通过传统的正规渠道以及微博、微信等网络自媒体的力量提出老人精神文化需求权益保障的建议,参与和促进老年人社会保障制度的建设,使老人感受到政府、社会的关怀。此外,政府也要加大力度购买城市老人聚集区老人精神脱贫的社会工作项目。

2. 链接社会资源,搭建老年服务平台

社会工作者作为老人的一项正式社会支持,应利用专业手段,促进相关社会组织之间的合作,实现排解集聚区老人精神孤寂的目标。在为集聚区老人搭建社会支持网络的过程中,社工这一社会治理主体的介入,可以促进老人的社区参与,从而建立信任网络,使社区、政府等社会支持主体更好地发挥作用。

社会组织是政府、企业之外的第三方支持者,看望并对集聚区精神贫困老人搭建社交网络、提供精神慰藉服务等,都是其服务范围;志愿者作为社会中的重要群体,是参与关爱集聚区老人的中坚力量。此时,社会工作者作为资源链接者为老人链接所需资源,可以联系志愿者、社区社会组织等为老人提供长期的互动服务,形成相对固定的支持网。

3. 开展社区活动,创建精神共同体

伴随着城市经济发展和人们生活水平的提高,居民的生活方式和居住结构发生了很大改变,仅靠家庭为老人提供精神赡养越来越无法满足其精神需求。因此,社区对老人精神赡养的重要性不言而喻,社区的主体作用需要得到发挥。对于F区“等死街”集聚的老人们来说,社区是其长期生活的场所和归属地,对老年人的精神赡养主要在于其社区功能的发挥。此外,社区对老人的支持也具备地理优势。一方面,社会工作者需要针对老年人的兴趣、爱好、心理和生理等方面的需求,以社区活动为居民的连接点,整合社区资源,建立促使老人精神脱贫的长效机制;另一方面,倡导完善社区服务系统及相关基础设施,如社区整体环境的设计和集体活动场所的修建,满足老年人户外活动的需要,为城市老年人提供宽阔的活动平台和公正的参与契机等,将彼此间缺少联络的老年群体联结为一个互助的共同体。

当前,我国许多城市兴起了“亲情社区”的建设,为老人们提供了重要的沟通交流机会和休闲娱乐场所。这不仅有效地帮助老人消除了生活中遇到的问题和烦恼,而且老人也可以在社区中通过参与各种各样的活动不断调整自身的角色,适应不同人生阶段的任务,重新认识自己与接纳自己。更重要的是,老人通过社会参与也获得了为社区、为他人提供服务的机会,不仅达到了自我实现的目的,也实现了社会所倡导的“老有所为”的目标。

(三) 完善非正式支持系统

1. 协助建立家庭支持,加强子女对老人的精神照护

注重家庭及亲朋对老人的情感支持。当前,居家养老至少在观念上还是老人最主要的赡养模式和支持网络,家庭和亲属作为老年人社会关系网络中最紧密的存在,哪怕是普及了社区养老或机构养老模式,家庭和亲属的网络也不可或缺。而社区居家养老模式的创新就是建立一个以社区为依托和家庭为主体、两者相互配合的社会支持网络。家庭观念是优良的传统,老年人尤其需要亲人的陪伴和照顾,子女、配偶等家庭成员担当主要支持者,有责任为老人提供照顾支持和精神慰藉。这就要求为作为主体而存在的家庭提供充分的保障来供养老人,重视代际之间的沟通和感情、物质资源的共享,并在家庭和社区之间建立老年人服务沟通设施。

为此,需要开展针对子女的个案工作,倡导家庭对老年人的精神健康支持,加强子女对老年人的关爱与沟通。一方面要让子女了解老人孤独问题及其危害,引起子女对精神赡养的重视;另一方面,鉴于很多家庭中子女与老人分开居住的现实,鼓励子女与老人经常使用视频问候。随着信息技术的发展,人与人之间的交流已经突破了时间和空间的限制,微信、QQ等即时社交平台的使用己经渗透到人们日常生活中。实际上,老人也都有学习的欲望,虽然其身体机能衰退,但他们只是接受新事物的能力有所迟缓,并没有丧失学习能力。只要花费充足的时间和足够的耐心,同样可以让老人轻松使用现代电子通讯产品。

2. 建立邻里支持小组服务,形成老年互助群体

远亲不如近邻。社区邻里在对老人陪伴和缓解日常生活中的寂寞时光上具有重要作用。所以,社会工作的另一个重点是从集聚区老人的邻里下手,为其构建良好、和睦的邻里关系。为了建立和睦、友爱的邻里关系,社区通常会开展各类兴趣活动,增加老人之间的互动与交流,使老人们相互熟悉和紧密社交。为此,社会工作需要链接资源,让老人走到社区中来,增加老人社会服务参与尤其是公益慈善活动参与的机会,协助老人建立良好的邻里关系。社会工作还要立足于社区服务或公益慈善,建立朋辈小组。老人通过小组在社区内认识新朋友、新邻居,加强邻里互动,扩展交友范围,融入社区,清扫精神孤独,填补情感空缺。

此外,社会工作者也可以将“等死街”聚集的老人们组织起来,建立兴趣小组、健身小组、忆往昔小组等,同时根据其爱好设计诸如棋牌、书法教学、广场舞等多种形式的艺术健身活动,来丰富老人的精神生活,协助其发掘并不断培养自己的兴趣爱好,帮助老人找到和自己有相同爱好的同伴,建立支持网络,保持良好的心态,激发充沛的精力,助力其精神脱贫。总之,在此过程中社会工作者扮演组织者和参与者的角色,促进老人之间的交流互感,丰富其日常生活,帮助老人走出精神贫困、建立朋辈群体间的社会支持网。

六、结束语精准扶贫也涵括了特殊群体老人的精神扶贫问题。基于对重庆市F区“等死街”老人集聚群体的调查,城市(镇)中老人集中成片无目的、无意识集聚现象的普遍存在,折射出城市(镇)老人集聚区人群普遍存在的精神贫困问题。在人口老龄化背景下,这种特殊群体的精神贫困现象会加剧,造成潜在的社会风险,也将严重制约脱贫攻坚战的决胜。城市(镇)老人集聚区人群精神贫困的根本原因在于缺乏相应的社会支持,而社会工作是搭建社会支持网络的中坚力量。因此,社会工作介入集聚区老人精神贫困的治理具有必要性、现实性。其具体的干预路径是协助老人构建包括基层政府、社会组织、社区在内的正式支持网络和家人、亲友和邻里等朋辈群体在内的非正式支持网络,以推动集聚区老年人群的精神脱贫。

为了构建社会支持网络,社会工作的干预目标是调动和运用各方资源,同时基于“助人自助”理念,动员老人们积极参与公益慈善活动及其他社区服务,为其提供心理支持和精神支持。总之,类似于“等死街”的老人集聚区老年人群精神贫困治理,需要建构一个以社区为依托、社会工作者为纽带、社会组织为载体的“三社联动”机制和邻舍支持网络、家庭系统网络相互作用以及政府提供财政、政策、社会保障支持的“政社互动”社会支持网络模式。

注释

① 数据来源于《中国老年人口数量数据分析》. http://www.chinabgao.com/k/renkou/29147.html.

② 重庆市 F 区老人集聚区老年人精神贫困状况的测度工作是由笔者另一项研究完成的,通过测度得出了 F 区老人集聚区老年人普遍存在精神贫困的结论。详见彭小兵、徐浩文的文章“老人精神贫困识别及多级介入机制——基于重庆市 F 区老人集聚区现象的考察”,发表在《社会福利》(理论版)2019年第2期。

| [1] |

侯思铭.一个小城市的生与死[N].经济观察报, 2012-05-07(41).

|

| [2] |

徐选国. 脱贫行动理论构建及其对我国社会工作实践的启示[J]. 中国青年政治学院学报, 2012(2): 96-101. DOI:10.3969/j.issn.1002-8919.2012.02.019 |

| [3] |

余德华. 论精神贫困[J]. 哲学研究, 2002(12): 15-20. |

| [4] |

修丽楠, 贺晶, 付雪莹. " 空巢”老人精神贫困现状及救助对策研究[J]. 商业经济, 2014(8): 17-19. DOI:10.3969/j.issn.1009-6043.2014.08.007 |

| [5] |

RICHMAN J M, ROSENFELD L B, HARDY C J. The social support survey: a validation study of a clinical measure of the social support process[J]. Research on social work practice, 1993, 3(3): 288-311. DOI:10.1177/104973159300300304 |

| [6] |

WENGER G C. A network typology: from theory to practice[J]. Journal of aging studies, 1991, 5(2): 147-162. DOI:10.1016/0890-4065(91)90003-B |

| [7] |

FIORI K L, ANTONUCCI T C, CORTINA K S. Social network typologies and mental health among older adults[J]. The journals of gerontology series B, psychological sciences and social sciences, 2006, 61(61): 25-32. |

| [8] |

ANTONUCCI T C. Social relations: an examination of social networks, social support, and sense of control[M]// JAMES E, BIRREN K, WARNER SCHAIE, et al. Handbook of the psychology of aging. San Diego, CA, Us: Academie Press, 2001: 427-453.

|

| [9] |

WEISS R. The provisions of social relationships[C]// RUBINZ. Doing into others. Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1974:17-26.

|

| [10] |

崔丽娟, 李虹. 城市老年人社会支持网络与生活满意度的研究[J]. 心理科学, 1997(2): 123-126. |

| [11] |

吴捷. 老年人社会支持、孤独感与主观幸福感的关系[J]. 心理科学, 2008(4): 984-986. DOI:10.3969/j.issn.1671-6981.2008.04.053 |

| [12] |

肖琦, 曾铁英. 老年人社会支持网络的研究现状[J]. 护理研究, 2017(32): 4047-4050. DOI:10.3969/j.issn.1009-6493.2017.32.003 |

| [13] |

苏海贵. 社会工作介入老年人社会支持网络建设的研究[J]. 福建医科大学学报(社会科学版), 2014(2): 29-33. |

| [14] |

郭威.空巢老人社会支持网络构建的行动研究[D].沈阳: 沈阳师范大学, 2014.

|

| [15] |

邓琪, 刘霞. 论社会支持网络视角下城市空巢老人社会工作介入——基于山东省平度市A社区的调查[J]. 社会福利(理论版), 2015(11): 47-52. |

| [16] |

王丹丹.城市随迁老人社会支持网络构建的社会工作实务探究[D].郑州: 郑州大学, 2017.

|

| [17] |

杨云峰. 论民工精神塑造与社会工作的回应性介入[J]. 甘肃社会科学, 2007(5): 11-14. DOI:10.3969/j.issn.1003-3637.2007.05.003 |

| [18] |

于娜. 社区工作对农民工精神贫困问题的介入[J]. 学理论, 2010(23): 21-22. DOI:10.3969/j.issn.1002-2589.2010.23.010 |

| [19] |

于海利. 社会工作回应性介入精神贫困——以上海WT街道边缘家庭的老年人为例[J]. 社会福利(理论版), 2015(12): 54-58. |

| [20] |

颜宪源, 东波. 论农村老年弱势群体社会支持网络的建构[J]. 学术交流, 2010(6): 153-156. DOI:10.3969/j.issn.1000-8284.2010.06.040 |

| [21] |

关信平.社区工作[M].北京: 中国社会出版社, 2010.

|

| [22] |

肖鸿. 试析当代社会网研究的若干发展[J]. 社会学研究, 1999(3): 18-20. |

| [23] |

史柏年.社会工作实务(中级)[M].北京: 中国社会出版社, 2009: 235.

|

| [24] |

汪玉峰. 农村贫困治理背景下精神扶贫及其模式构建[J]. 社科纵横, 2017(9): 57-60. |

| [25] |

王尚银. 精神贫困初探[J]. 贵州民族学院学报(哲学社会科学版), 2000(1): 114-116. |

| [26] |

FOSTER J, THORBECKE G E. A class of decomposable poverty measures[J]. Econometrica, 1984, 52(3): 761-766. DOI:10.2307/1913475 |

| [27] |

孙咏梅. 中国农民工精神贫困识别及精准扶贫策略——基于建筑业的调查[J]. 社会科学辑刊, 2016(2): 76-84. |

2019, Vol. 19

2019, Vol. 19