2017年末,我国60周岁及以上人口24 090万人,占总人口的17.3%,其中65周岁及以上人口15 831万人,占总人口的11.4%,老龄化速度和进程明显加快。[1]在人口快速老龄化背景下,高龄老人正在成为我国老年人口中增长最快的群体,失能和高龄老年人口的快速增加对老年长期照护体系建设提出了更高要求。[2]如何有效应对高龄以及高龄带来的压力和挑战,成为人口老龄化研究关注的焦点。2018年7月,笔者在中国知网以“高龄老人”为篇名检索,2000—2017年相关文献达到1 121条,仅社会科学领域进行分析和研究的文献就达549条,其分布趋势如图1所示。

|

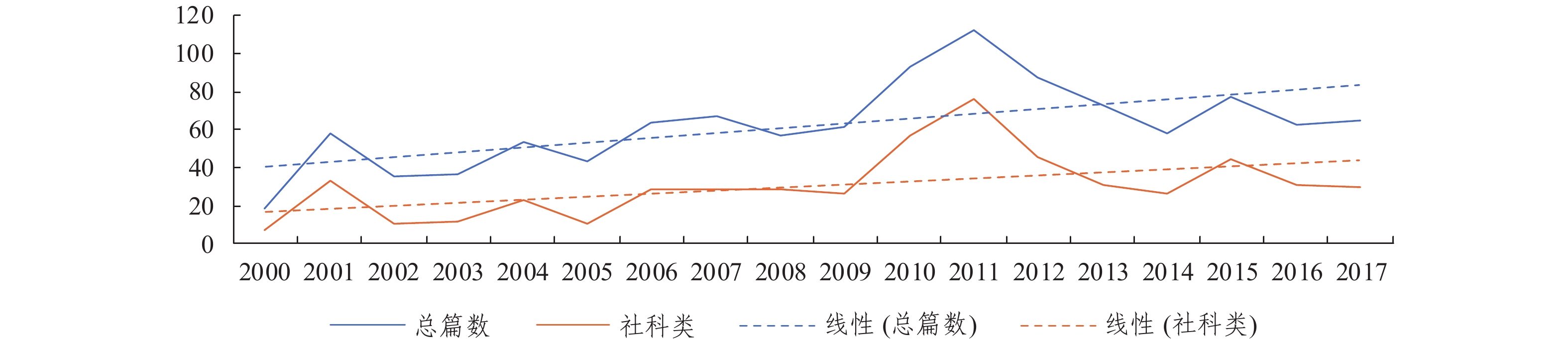

图 1 2000—2017年“高龄老人”研究发表年度趋势 |

社科领域的研究主要集中在高龄老人的健康状况及生活质量研究、高龄老人生活照料及支持体系研究等方面。影响高龄老人生活质量的因素主要有两类:一类是与个人发展相适应的人口特征,包括健康自评、积极情绪、消极情绪及生活自理能力,这些是影响高龄老人生活满意的重要因素;另一类是个体社会经济特征,包括居住地、经济状况及收入来源等。年龄、性别、城乡、民族和居住安排,对高龄老人生活自理能力动态变化的影响作用明显。关于高龄老人生活照料及支持体系的研究多且内容丰富。高龄老人的生活照料城乡之间存在明显差异,城市老人的照料结构多样,而农村老人的照料来源单一,靠子女和配偶照料居多。高龄老人的照料资源主要集中在家庭内部,照料供给者的类别和意愿对高龄老人照料满足感有重要影响,因此,在社会照料体系建设过程中,需要加强高龄老人照料的家庭保障网。[3]有的学者还研究了高龄老人社会支持现状的性别差异。结果表明男性老人获得的社会支持比女性老人更多;而导致这种差异的成因有婚姻状况、曾经的职业性别分化以及生活地区的差别。这些原因使不同性别高龄老人在社会支持方面有着高度的性别分化。[4]

老年人社会参与问题的研究,既有对于社会参与的界定,也有社会参与外延上的争论。社会参与的界定分别从介入、角色、活动、资源等四个角度讨论。[5]社会参与外延上的争论主要有老年社会参与是否应该包括老年人的有偿社会活动,老年社会参与活动中是否包括老年人的日常生活、家务劳动以及与自己的子女、亲属间的交往活动等。大多数研究集中在社会参与对老年人心理、生活健康及相关因素的影响上,而对高龄老人社会参与的研究相对较少;社会参与的研究既忽视了高龄老人这个群体,更忽视了高龄老人社会参与的意义所在。

本研究基于老化的现实性和社会参与的可行能力展开对高龄老人社会参与的研究,测量高龄老人的社会参与状况,评估高龄老人的社会参与能力,建立高龄老人社会参与的影响因素模型;探索社会工作在促进高龄老人社会参与中的角色和作用,以及如何提升高龄老人社会参与能力的具体服务策略,从社会工作理论与实践的视角探索积极老龄化之路。

二、老化预防项目与参与能力评估老化预防项目是2015年B市社会工作发展中心在中央财政专项资金支持下开展的社工服务示范项目。该项目持续两年时间,主要针对60岁以上的老年人进行包括日常生活、精神状态、感知觉与沟通、社会参与等能力的评估,有针对性地实施老化预防项目,帮助老年人积极投身老年生活,预防老化,安享晚年。

(一) 高龄老人参与能力评估指标

老人社会参与能力测量的具体维度包括生活能力、工作能力、时间/空间定向、人物定向、社会交往能力这五项指标。

生活能力。根据生活能力的高低来赋分,分为5个等级。除个人生活自理外(如饮食、洗漱、穿戴、二便),能料理家务(如做饭、洗衣)或当家管理事务,赋0分;除个人生活自理外,能做家务,但欠好,家庭事务安排欠条理,赋1分;个人生活能自理,只有在他人帮助下才能做家务,但质量不好,赋2分;个人基本生活事务能自理(如饮食、二便),在督促下可洗漱,赋3分;个人基本生活事务(如饮食、二便)需要部分帮助或完全依赖他人帮助,赋4分。

工作能力。根据对原来熟悉工作的脑力或体力技巧性工作的记忆和工作能力来赋分,分为5个等级。可照常进行,赋0分;工作能力有所下降,赋1分;明显不如以前,部分遗忘,赋2分;对熟练工作只有一些片段保留,技能全部遗忘,赋3分;对原来的知识和技能全部磨灭,赋4分。

时间/空间定向。时间/空间定向分为5个等级。时间观念清楚,可单独出远门,掌握环境方位,赋0分;时间观念有些下降,可单独来往,赋1分;时间观念较差,年、月、日不清楚,可知上半年或下半年,只能单独在家附近行走,对现住地只知姓名,不知方位,赋2分;时间观念很差,对现住地不知名称和方位,赋3分;无时间观念,不能单独外出,赋4分。

人物定向。依据对人物定向的高低,分为5个等级。知道周围人的关系,知道祖孙叔伯、姑姨、侄子侄女等称谓的意义,可分辨陌生人的大致年龄和身份,可用适当称呼,赋0分;只知家中亲密近亲的关系,不会分辨陌生人的大致年龄,不能称呼陌生人,赋1分;只能称呼家人,或只能称呼但不辨辈分,赋2分;只认识常同住的亲人,可称呼子女或孙子女,可辨熟人和生人,赋3分;只认识保护人,不辩熟人和生人,赋4分。

社会交往能力。按照社会交往能力的高低,分为5个等级。参与社会,在社会环境有一定的适应能力,待人接物恰当,赋0分;能适应单纯环境,主动接待人,初见面时不易让人发现智力问题,赋1分;脱离社会,可被动接触,不会主动待人,谈话中很多不适词句,容易上当受骗,赋2分;勉强可与人交往,谈吐内容不清楚,表情不恰当,赋3分;难以与人接触,赋4分。

最后,将上述5项得分逐项相加所得总分来划分社会参与能力等级。社会参与能力分级共分为4个等级:总分0—2分为能力完好,总分3—7分为能力轻度受损,总分8—13分为能力中度受损,总分14—20分为能力重度受损。

本研究的关注焦点在于老化预防项目中的社会参与能力评估,且仅关注80岁以上高龄老人部分。下文将以在B市东友谊22社区开展的80周岁以上高龄老人的200份问卷和访谈为基础,展开高龄老人的社会参与分析。访谈资料主要包括高龄老人的社会参与内容、高龄老人服务的社区供给、社工服务的满意度调查等。

(二) 参与能力评估及参与内容

基于以上社会参与能力评估指标,将高龄老人的社会参与能力划分为社会参与能力完好、社会参与能力轻度受损、社会参与能力中度受损、社会参与能力重度受损。经过老化预防的社会参与能力评估,在参与社会参与能力评估的200位高龄老人中,123人是社会参与能力完好的,占总数的61.5%;51人社会参与能力轻度受损,占总数的25.5%;17人社会参与能力中度受损,占总数的8.5%;9人属于社会参与能力重度受损,占总数的4.5%(见表1)。

| 表 1 社会参与能力评估等级 |

调查显示,87%的高龄老年人具有社会参与能力,但是社会参与能力整体不容乐观,其中社会交往能力、时间/空间、人物定向的能力并不高。4.5%的高龄老人社会参与能力重度受损,没有参与能力。同样是高龄老人,但是不同个体之间的差异性较大,其参与能力也存在显著差异。

在200位接受参与能力评估的高龄老人中,笔者选取了15位高龄老人进行深度访谈。高龄老人的社会参与主要表现在参与家庭闲暇活动、社会交往活动、社区文化活动等方面。这样的划分并不绝对,但相对表现更为集中一些,其中13位老人参与了家庭闲暇活动、8位老人参与了社区交往活动、2位老人参与了社区文化活动(见表2)。

| 表 2 高龄老人的社会参与内容 |

老化是一种终生持续展开的过程,个人的发展涵盖了生命的各个阶段,同时也需要个体积极地开创与环境的促进。高龄老人的社会参与是高龄老人成功迈向健康老化的有效路径,能够最终达至身体、心理、社会三方面的安宁美好状态。

(一) 高龄老人社会参与的类型

高龄老人的社会参与可以从五个方面予以解读。一是人际关系,强调参与有关与家庭生活人际互助方面相关的议题,包括家庭安全的知识、祖孙相处、婆媳相处、结交新朋友等方面的需求。二是养生保健,主要指参与有关老年期养生与保健方面的知识,包括认识疾病与预防、养生饮食、医疗常识以及用药安全等方面的需求。三是休闲娱乐,主要指参与有关休闲娱乐方面的活动,包括运动类、音乐类、舞蹈类以及易经风水类等方面的学习需求。四是社会政治,关注有关国内外社会与政治的形势、法律常识,以及时代潮流趋势方面的知识。五是生命意义,参与有关自我实现与生命意义的课程,包括志愿服务、死亡教育等方面的学习需求、组织培训社区参与的人才、建立高龄者人力银行等,促进社会参与。

基于以上社会参与内涵及外延的分析,高龄老人社会参与类型基本可以划分为四种类型:积极型社会参与、保守型社会参与、依赖型社会参与和疏离型社会参与(见表3)。

| 表 3 高龄老人社会参与类型 |

1. 积极型社会参与

老年人生命力旺盛,且充满干劲地积极处理日常生活,能重组自己的生活,以迎接新的生活,将老年生活经营得多姿多彩,这类老年人社会参与能力完好。社区文化活动是高龄老年人重要的参与形式,高龄老人参与社区文化活动,能够丰富他们的日常生活,陶冶情操,参加社区文化活动有利于延缓衰老速度,尤其是对高龄老人的身心、精神健康有着积极的影响。调查中,有2位高龄老人参加了社区文化活动,而且都是能力完好的老人。高龄老人参与的社区文化活动主要是文艺社团。在接受访谈的2位老人中,一位83岁的爷爷(受访者I)参加了二胡文艺社,另一位81岁的奶奶(受访者H)参加了合唱队文艺社。

这是咱们市的二胡文艺社,我们几个都参加了,每天就在这里练练,有时候还参加比赛呢!(受访者I)

我参加了咱们市的老年合唱队,80多岁的队员有好几个呢,在一起排练我们年轻时候唱的歌,就仿佛回到年轻的时候。(受访者H)

2. 保守型社会参与

年龄渐长后,高龄老人不得不面对某些角色的丧失与缺陷,但是不愿承认老化,仍需要努力面对老化,活动程度适中,追求生活满意度,这类老年人社会参与能力完好或者轻度受损。社区在城市的日常生活中为高龄老人社会参与提供了一个平台,受访的高龄老人中有部分会选择参加社区交往活动。根据受访者的讲述以及对居委会成员的访谈,社区活动主要体现为三类。第一类是在特定节假日举办的活动,例如“今天是你的生日”八一建党节活动、“久久重阳情”重阳敬老活动等。第二类是社区举办的各类讲座,例如老年人“隔代亲”教育公益讲座、养生大讲堂等。第三类是社区居委会老年活动中心的日常活动,如打牌、下棋、书法、看书、健身器材的锻炼等。除此之外,高龄老人还会根据自己的情况做一些适合自己的活动,比如邻里聊天、户外晒太阳等。

社区会有一些活动,每天中午吃完饭我就去居委会一楼那里下棋。那里人可多了,干啥的都有。有打牌的,有健身的,有写毛笔字的,还有玩电脑的。(受访者B)

我们这个小区挺热闹的,居委会有老年活动中心,很多人都在那里。我一般不去那里,人太多,走过去有点远。我都是在小区楼下看老李他们打牌,我就在旁边看着,我出牌太慢,几乎不玩。(受访者C)

我们社区老年活动可以说是非常丰富的,平常我们会举办一些老年活动,比如手指操、交谊舞,还会不定期地举办一些讲座,都是针对老人来开展活动,但是我们没有特别针对高龄老人,其实这些活动也有很多80多岁的老人参加。(社区主任郭某)

3. 依赖型社会参与

生活依赖性高,生活中如果有几个值得依赖、能够满足自己生活需求的人,就能较好地适应老化,这类老年人社会参与能力多数轻度受损或者中度受损。对于高龄老人来说,家庭闲暇活动是最基本的社会参与方式,也是衡量高龄老人社会参与的重要指标。调查显示,大部分高龄老人都会参加家庭闲暇活动,主要包括两类:一类是文化娱乐活动,如读书、看报、书法、看电视、听收音机等;另一类是体育锻炼,如手部健身球、借助体育器材的锻炼等。

这腿不好,没事都在家,不出门。在家看看报纸,报纸就能看着这大字(用手指了报纸的大标题和小标题),小字看不着;再就是看电视,和我老伴说说话。(受访者A)

哎,我这老了,耳朵听不清,眼睛看不清,平时在家就看电视,电视要很大声才能听见,再就是这个(手里的健身球),每天就在手里锻炼锻炼。(受访者E)

子女工作忙,高龄老人大多需要的不仅是物质帮助,更需要情感上的交流,但是老人情感慰藉无法满足。家庭闲暇活动的参与往往是被迫式的参与,有8位老人明确表示因为自己的身体状况不好,所以只能“在家里猫着”。久而久之,这种“依赖”成为一种自然生活方式。

不满意也不行啊,我想出去也出不去,所以只能在家里,在家里就只有这些可以做。现在科技都发达了,在家也啥都能知道。(受访者D)

4. 疏离型社会参与

这种参与明显表现为主动地排斥社会或者是被动地社会排斥。老人们心理脆弱、敏感、有所缺陷,情绪容易失控,生活能力、意志薄弱,这类老年人多数社会参与能力重度受损。

都已经是半截子入了土的人了,还不如赶紧了结来个快性,我自己也解脱了,娃娃们也解放了。(受访者G)

(二) 高龄老人社会参与的特征

1. “有意愿与无能力”的参与矛盾

调查发现,高龄老人社会参与能力和参与意愿出现比较强烈的反差。在社会参与意愿上,53.5%的高龄老人表示愿意参与到社区交往活动中,而实际经常参与到活动中的高龄老人仅有30%多,存在着社会参与意愿与参与能力不平衡的矛盾。多数高龄老人有强烈的社会交往意愿,都希望结交更多的新朋友,但是实际上高龄老人没有关系密切的朋友,和邻居交往的次数也非常有限,基本的社会交往得不到满足。当问到“您知道包头市的老年大学吗”,10位老人中有8位说不清楚。当问到“您知道本市有什么文艺社团吗”时,高龄老人回答不上来。

老年大学离我们太远了,没办法去,在青山区那边。我们年轻的时候没上过大学,现在也没机会上了。(受访者M)

我只听说他们参加了什么获奖了,我对这些事情都不知道。我老了,他们也不会告诉我。(受访者L)

2. 高龄老人的消极角色定位

多数高龄老人在一定程度上都主动或被动地接受了“老年包袱论”“老年无用论”,他们在心理上自觉接受了“老来无用”的社会角色,在角色扮演中自愿脱离社会,宁愿在自己家中平静而孤独地消磨日子,独自思忖内心的想法及生命体验,而不会去积极地参与各类社会文化活动。这种消极的角色定位直接影响到了高龄老人的社会参与度和社会参与水平。

3. 社会参与形式单一、参与内容单调

除了个别高龄老人的社会参与形式较为丰富之外,多数老人的社会参与未能跳出家庭闲暇活动的框架,偶尔在社区交往中发生一些熟悉、易做、耗时少、省力气的简单互动。社区仅有的文化活动多数并未考虑高龄老人的特殊性和参与难度,有时社区针对高龄老人的活动宣传效果也不好。

现在社区的活动越来越多了,比以前多很多,但是我也很少参加。人老了就喜欢安静,不愿意凑热闹。一举办活动就很多人,吵得慌,安安静静地说会话就挺好。(受访者D)

4. 社会参与能力和意愿的“双缺失”

根据能力评估及社会参与调查发现(见表4),部分高龄老人身体健康状况差,社会参与能力中度受损,也没有参与的意愿,基本退出了社会参与。这些老人的注意力集中在自己的身体状态和与家人的情感联络上,只是通过与亲人的情感沟通来满足自己精神上和心理上的需求,自觉地将自己疏离于社会之外。

| 表 4 高龄老人社会参与影响因素的交互分类统计(%) |

高龄老人社会参与的理念应该是“老有所用、老有所长、老有所乐”,不仅是年老还有其用处,而且也能自我成长、快乐学习[6]250,也强调“老有所养、老有所安”。高龄老人社会参与的影响因素既要关注情境、意向、心理等内在因素,也要关注资讯、机构等外部因素。

(一) 自身情境的差异

高龄老人自身情境状况是影响高龄老人社会参与的直接因素。其中高龄老人个人身体健康状况、家庭及个人经济能力、参与意愿等方面的参差不齐直接影响到高龄老人社会参与的程度与效果(见表4)。

首先,身体健康是高龄老人社会参与的前提条件,能力完好的高龄老人社会参与能力较好,失能老人的社会参与水平相对来说较低。有些高龄老人有意愿出去参加一些社会活动,但是迫于身体条件的影响,只能在家跟前就近活动。

其次,经济能力也影响高龄老人社会参与的能力。经济能力高的高龄老人精神状态好,无经济上的后顾之忧,他们更乐于安享晚年,所以会经常或者偶尔主动参与社区活动。而对经济生活尚有担忧的老年人,只会偶尔参与和自己切身利益相关的活动,甚至从来不参与任何社区活动。

最后,高龄老人的性别、年龄及文化水平也会影响他们社会参与的水平。其中文化程度低的老人,其人际交往的范围也很小,除子女外主要的交往对象仍是昔日的同事,交往层次比较单一。[7]

(二) 社区作用的缺位

社区作为高龄老人日常活动的场所,在促进高龄老人社会参与方面并无有效地发挥作用,具体表现在三个方面。一是社区组织能力不足,没有形成社区凝聚力。二是居民对社区服务了解不够,没有形成良好的主人翁意识,没有建立起对社区的归属感和责任感。三是社区居委会和居民沟通不够,导致居民不了解社区的工作职责,对社区事务的实施途径和运作方式了解不够。社区在居民心中依然是一个“小政府”的角色,要么是有事才会找社区,要么就是“事不关己,高高挂起”。社区理应成为社区居民,尤其是高龄老人最为愿意守候的港湾。

社区举办的活动有时我们都不知道,他们的宣传不够,我们老了也不咋出门,所以都不知道举办活动,一般都是过后才知道。而且有时占用时间特别长,去了就要先等着,等好长时间才开始,时间太长我们这身体不行。(受访者H)

(三) 社会环境的区隔

虽然高龄老人自身情境的内在差异是影响社会参与的主要因素,但是在个人有意愿参与的前提下,社会因素则是阻碍高龄老人社会参与的重要因素,主要体现在三个方面。

一是社会文化忽视高龄老人社会参与。社会文化倾向于关注低龄老人的活动,而忽略了高龄老人活动的社会价值;制定的各类政策更多地考虑老年人社会参与的经济效用,而忽略了参与的社会效用。[8]关爱老人的行动在社区更多还停留在各种宣传标语或者创建活动中,即使是宣传也更多是配合文明城市建设、老龄事业发展等展开,很少从老年人或高龄老人的主体立场考虑。

做文明城市主人,行敬老助老善事。(社区宣传标语)

今天你敬老,明天儿敬你,时代好家风,美名传千里。(社区宣传标语)

应对白发浪潮,弘扬敬老新风。(社区宣传标语)

坚持科学发展观,老龄事业天地宽。(社区宣传标语)

二是活动组织形式不完善。多数高龄老人“不知道如何参与”。一些高龄老人在参与过程中身单力薄、没有目标,没有专业人员进行引导,缺乏统一的组织与协调。多数高龄老人会产生一定的社会参与“挫败感”,从而削弱了他们社会参与的积极性。

年龄太大的,我们也不敢把他们给弄来(方言“组织”的意思)参加活动。你说年龄那么大,要是有个什么意外,我们也没法给人家家里头交代。再加上这么多人,也顾不上专门照顾他们。(社区主任郭某)

三是相关宣传不到位以及资讯渠道阻塞。高龄老人中失能老人外出困难,接收到的信息也较少,更多的渠道是“听别人说”,所以在宣传上还存在盲区,也存在宣传力度不够、信息不对称的问题。

五、社会工作介入高龄老人社会参与的服务策略社会工作介入高龄老人社会参与就是要动员并整合社区内各项资源,提供各种福利服务,使老人能在熟悉的社区中就近取得资源,以满足其需求,并获得妥善的照顾,进而补齐居家养老的短板和不足。老年人是志愿服务重要的人力资源,高龄老人也不例外。政府可通过与志愿服务的结合,针对独居老人或因行动不便且其子女无法提供家庭照顾的老人,办理社区照顾服务,以落实健康老人协助弱势老人,发挥高龄老人社会参与的意义。高龄老人的社会参与同样需要实现从需求到权利的转向,[9]给予高龄老人有机会均等处理生活各方面问题的权利。社会工作介入高龄老人社会参与的服务策略需要熔铸在以社区为本的“健康、参与和保障”的积极老龄化进程中,[10]从支持型服务、保护型服务、辅导型服务和补充型服务等四个方面予以优化。

(一) 建构支持型服务

重视老人生存的社区环境自身的力量,通过环境关怀的方法,提高高龄老人应对环境能力,培养高龄老人必要的生存能力,促进老年人的身心健康,为高龄老人的社会参与创造条件。

1. 个案与心理咨询

高龄老人在角色转变过程中容易出现对自己新角色的不适应,社工中心可以开展个案与心理咨询服务来解决这个问题,比如采用缅怀往事疗法、心理社会治疗模式、人生回顾疗法等提供个案服务。失能老人由于受到身体条件的限制不便出行参加活动,对失能老人的心理咨询要由专业人员入户进行定期的服务,可采用缅怀往事疗法增强他们的自我认同感,鼓励失能老人参加一些简单的家庭闲暇活动。对参与社会活动“有意愿没能力”的高龄老人,更要关注他们的心理落差,让高龄老人从内心接受自己的衰老,提供心理慰藉服务;并且鼓励高龄老人“老当益壮”“老有所乐”;同时策划一些适合高龄老人的活动。

2. 强化价值引导,消除“人老不中用”的观念

在某种程度上,影响高龄老人社会参与的最大因素是“人老不中用”的价值观。80岁以上的高龄老人相对来说心理比较脆弱,身体的疾患都会影响他的心理和行为。社工中心可通过小组社会工作的方法,由专业社工人员组织重大纪念日的专题活动开展“生命回顾”及“怀旧”活动,让高龄老人通过“追忆”形成互动,畅谈自己的精彩人生,展示自己为社会做出的贡献,钩沉年轻往事,平衡心理;并且鼓励高龄老人继续参与社会,继续展现自己的价值,发挥余热。对于高龄老人中不愿意参与社会活动的,可邀请老年人与家人一同参与,在制作和分享生命故事的过程中,让家庭成员在行动上助老人一臂之力。这既有助于改善老年人与家庭的关系,也能使他们在生活中相互支持,增强凝聚力。家庭成员的直接介入对高龄老人社会参与会有莫大的帮助。

(二) 催化保护型服务

通过社区监督,开展干预性、保护性服务,防止出现老年人无人照顾、受到儿女忽视以及不赡养老人的现象。如设置老年人社区求助热线、建设社区老年人的照顾团队等机构,为行动不便又没人照料的老人提供良好的照顾,对感到孤独、无助的老年人及时开展心理干预,为孤寡老人提供心理疏导等。

1. 安装防跌倒扶手杆

在保护老人安全问题上切实付出行动,为社区80岁以上的高龄老人安装防跌倒扶手杆,由专业人员亲自上门在卫生间安装。据前期问卷调查,高龄老人去卫生间需要家人的帮助,因为高龄老人身体素质较差,时间久自己很难站起来。安装防跌倒扶手杆在保护老人的身体健康的同时,也保护了老人的自尊心,方便了所有的高龄老人,为促进高龄老人社会参与能力提高提供安全保障。

2. 组建老人互助义工队

在保护高龄老人身体健康的问题上,不仅要成立正式的服务机构,还要辅助非正式的服务队。利用较好的社区邻里关系,建立“小老助大老”的老年人互动互助小组,提倡能力完好的老人和低龄老人给高龄老人提供服务,这样不仅高龄老人的身体健康得到保障,还进一步促进高龄老人的社会参与,让低龄老人和能力完好的老人能够发挥余热。低龄老人服务社群也可以将自己的爱心传递,实现助人自助。志愿服务可以成为高龄化社会必备的重要资产,可协助整合政府与民间资源,建构政策推动机制,并由教育、社区、环境、文化、健康等服务面向,推展社区志愿多元服务方案;同时规划建置长期服务点,搭建志愿服务供需媒体平台,引领服务团队进驻服务,促成志愿服务与未来职业生涯衔接。

3. 成立高龄老人日间照料机构

多数高龄老人既面临经济拮据、自我照顾能力减弱,又面临子女白天上班无暇照顾老人、可寻求的社会资源有限等困难。而社区能为其提供的帮助和支援也比较分散,没有形成统筹协调的整体服务机制,社区资源缺乏有效整合。社区可成立收费的高龄老人日间照料机构,整合社区可资利用的正式及非正式资源,为那些无人照顾的失能高龄老人提供照料,为重度失能高龄老人提供适切的支援服务。

(三) 发展辅导型服务

在专业团队的指导下,及时对有需要的老年人进行以单独或团体为形式的心理辅导;同时,对老年人进行相关生活技能培训、辅导,提高其生活能力和应对突发情况的能力;此外,根据高龄老人自身能力的不同设计多样化活动,通过提供辅导服务,提高高龄老人的社会参与能力。

1. 能力完好高龄老人的社交康乐服务

通过开展不同类型的社交康乐活动,如高龄老人太极拳兴趣小组、红歌表演兴趣小组、高龄老人门球健身小组、高龄老人网络学习小组以及高龄老人电影赏析兴趣小组等,将有相同爱好的高龄老人聚集在一起,这样既可以满足社区高龄老人兴趣爱好的发展需要,陶冶情操,又能够扩大社区能力完好的高龄老人的社交网络,真正实现“老有所乐”,丰富高龄老人的晚年生活。

2. 能力受损高龄老人的养生保健服务

老年期是疾病多发期,健康养生与健康维护是大部分高龄老人最为关注和渴望满足的需求,健康问题直接影响到高龄老人社会参与的能力。提高高龄老人的社会参与能力,就应直接提高高龄老人的身体素质,这就需要社会各机构付诸行动来保障高龄老人的健康。依托社区这个平台,整合并利用社区医疗机构的医疗资源,通过社区体检及义诊活动,成立慢性疾病康复保健小组,开展健康知识讲座等,提升高龄老人的保健知识和疾病预防意识,帮助高龄老人建立比较健康的生活方式;此外,还可增加手指操、广场舞等促进身体机能的活动。

3. 重度失能老人的精神慰藉服务

对于重度失能的高龄老人,可由专业人员进行上门服务,采用“缅怀往事法”,倾听老人平凡但又真实的经历,整理老照片以“见证人生”,增强高龄老人对生活的自信心,使老人对生活充满希望;同时,对重度失能老人家庭提供帮助,减轻家人照顾的负担;此外,还应有专业人员的定期探访,关注老人的心理变化、身体变化,及时提供服务。

(四) 完善补充型服务

改善老年人所生活的社区环境和人文环境,通过补充型服务,保障高龄老人的生活质量,进而促进高龄老人的社会参与能力。

1. 落实高龄补贴

高龄津贴是一种具有社会救助和社会福利性质的社会保障措施,是国家为了解决高龄老人养老服务的资金保障所发放给个人的津贴,为高龄老人的生活提供基本保障。在实施的过程中,居委会要建立与老人子女的联系沟通,保证通知到户。对符合条件的老人进行认真准确的登记,不丢不漏。对于那些领取补贴有困难的高龄老人,居委会要亲自上门到户,主动与高龄老人联系,确保补贴款直接发放到高龄老人手里。如此,通过生活质量的保障来促进高龄老人的社会参与能力。

2. 发放免费清洗服务卡

高龄老人中除了能力完好的老人可以做家务外,大多数老人都不方便从事体力劳动。为了提高高龄老人的生活质量,社区可向高龄老人发放“高龄老人家用物品清洗服务卡”,老人凭此卡一年内可享受两次免费清洗窗帘、沙发套、被罩、床单等物品的服务。高龄老人只需拨打卡上的电话,服务人员便会自动上门,这样便能不断提高高龄老人生活质量。

3. 开通社区微信公众号

社区微信公众号是信息时代最为有效的沟通平台之一。根据本次调研,高龄老人对于手机微信的平均接受度在60%以上。通过社区微信公众平台,既可以提高社区活动的宣传力度,也可以让高龄老人通过网络来了解信息。这样不仅提高了高龄老人的社会参与能力,还可以增进社区凝聚力和认同感。

六、结束语高龄是现实,老化是趋势,预防是目的,参与是方法。老人社会参与是一项基本人权,老人社会权既包括生存权、劳动权,也包括参与权、教育权,高龄老人的社会参与更是一项涉及高龄老人自身、家庭、社区、社会的重要社会工程。拥有良好的健康是高龄老人社会参与的基础条件,良好的个体心态和美好的社会环境也必不可少。我们既要主动挖掘需要照顾与辅导的高龄者,辅导高龄者组成自主性的互助组织,也要开创社区资源以协助居家养老,强化生活调适、情绪管理参与教育,强调预防重于治疗及预防医学的做法,辅导理财促进经济安全与尊严自主,促进高龄老人运用志愿服务开创、辅导参与运动、休闲、娱乐等活动。

“福利社区化”强调的是“在地老化”(ageing in place),[6]261在地老化成为大多数高龄老人追求的目标,在地老化致力于推动高龄老人生活的改善。老化预防是社会工作介入高龄老人社会参与的积极目的,社会参与是社工介入老化预防的有效策略。在促进高龄老人社会参与的进程中,老化预防需要老人自身、家庭、社区、全社会的共同努力。在社区推动上,政府与社区必须形成一种独特的伙伴关系。政府应通过政策资源来支持社区成长,既要达成政策目的,又不能干预社区的自由成长,因此需要特别慎重地规划政策设计;在建构完整的社会参与体系,保障高龄老人能获得适切的服务的同时,更要增进高龄老人的独立生活能力,提升其生活品质,维持其尊严与自主。

| [1] |

中华人民共和国国家统计局. 2017年经济运行稳中向好、好于预期[EB/OL]. (2018-01-18). http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201801/t20180118_1574917.html.

|

| [2] |

杜鹏. 建立符合中国基本国情的老年照护制度[J]. 社会建设, 2017(1): 1. |

| [3] |

丁志宏. 我国高龄老人照料资源分布及照料满足感研究[J]. 人口研究, 2011(5): 102-110. |

| [4] |

亓摇昕, 郝彩虹. 性别视角下的高龄老人社会支持状况研究[J]. 人口与经济, 2010(4): 78-82. |

| [5] |

李宗华. 近30年来关于老人社会参与研究的综述[J]. 东岳论丛, 2009(8): 60-64. DOI:10.3969/j.issn.1003-8353.2009.08.008 |

| [6] |

叶至诚. 高龄者社会参与[M]. 台北: 扬智文化事业股份有限公司, 2012.

|

| [7] |

张民省. 城市" 空巢老人”的社会参与及其拓展方式[J]. 新视野, 2015(3): 101-105. DOI:10.3969/j.issn.1006-0138.2015.03.017 |

| [8] |

林文亿, 申群喜. 广东省中山市老年人社会参与的优势与劣势分析: 基于积极老龄化的视角[J]. 社会工作与管理, 2015(5): 44-48. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2015.05.007 |

| [9] |

李翌萱. 从需求到权利——中国老年人社会参与研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017: 195.

|

| [10] |

姚进忠, 潘静文. 积极老龄化: 社区为本老年社会工作服务项目行动研究[J]. 社会工作与管理, 2018(3): 12-19. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2018.03.002 |

2019, Vol. 19

2019, Vol. 19