儿童福利是当代社会福利体系的核心[1],儿童权利的促进与保护更是社会治理的关键。随着社会福利体系的不断完善,世界各国的儿童福利制度也在不断改革与完善。西欧各国在儿童福利制度的发展进程中扮演着开拓者的角色,出台了一系列“儿童优先”的福利政策,优先考虑儿童及其家庭的需求,并在此基础上率先建立较为完善的儿童福利体系。本文聚焦西欧福利国家型社会保障制度下,儿童福利的多元发展与一体化演变,以此为基础探讨其对我国未来儿童福利发展的启示。

人们无法完全客观地不凭借参照物来了解自己,因此需要通过比较来反思。同样,无论是在西欧还是在中国,在面对同一社会问题时,我们都需要建立一个跨国比较的新视角来反思自身的发展。中国和西欧有着独特的社会经济发展路径和文化特征,将彼此视为一面镜子构成了比较研究的意义。本文进行国际比较研究,不仅在微观的个体或家庭层面(儿童照料等)探讨儿童福利未来发展的广泛可能性,并且在宏观层面也综合考量儿童福利体系及其制度特征。基于此,儿童福利政策的国际比较创造了一个较为合适的突破点,即把儿童福利视为一个同时与普遍性和特殊性(如贫困、就业、家庭等)相联系的“社会事实”。[2]这使得我们在研究中需要考虑三方面的问题:一是儿童福利政策发展于多重社会变革路径之下,如全球化——Saskia S提出的跨国社区和多尺度全球化[3],个体化或个人主义——涂尔干的脱序(失范)个人主义[4]以及贝克的非线性个人主义、制度化个人主义等[5];二是儿童福利作为社会福利体系中可“四处通行”的福利,将个体在私人(如家庭)和公共领域(如劳动力市场、国家)中的需求交织在一起,并链接税收、医疗、社会救助等各个福利环节;三是性别和社会的不平等。

在这些前提下,儿童福利政策是全球化背景下福利多元主义①范式发展的产物,我们需同时将其融入本地和全球范围内进行考量;通过对儿童福利政策采用国际比较,建立对西方主导下的主流研究的“去中心化”(de-centralization)视角,为进一步的儿童福利研究提供更为广泛的创新见解。本研究将“绘制”西欧背景下儿童福利的跨国概况,作为反思我国儿童福利未来发展的参考;此外,本研究将展示儿童福利政策构建的多元化过程。

二、西欧儿童福利政策的发展(一) 儿童福利津贴种类繁多

多生孩子多领津贴,是许多西欧国家应对老龄化和低生育率的流行举措之一。西欧儿童福利体系有两大特点:一是拥有较高水平、种类较多、发放灵活并以家庭为基础的儿童福利津贴(Child benefit);二是基于税收的资金渠道,由政府财政主要负责向家庭支付儿童福利津贴。综合德国、法国、比利时和荷兰儿童福利情况,针对不同的家庭情况,儿童福利津贴主要划分成6种类型:一是基本的儿童家庭津贴;二是孤儿福利津贴;三是单亲家庭的补充性儿童福利津贴;四是残障儿童的补充性福利津贴;五是生育福利津贴;六是儿童领养的福利津贴。

其中,家庭津贴(又叫抚养金)是指如果该家庭孩子的数量超过了一个(西欧四国中仅有一个孩子没有享受此项补贴的权利,比利时除外),政府则为这些家庭提供一定额度的补贴;补贴额度与该家庭孩子数量之间成正比例增长关系,而发放的具体金额与物价和家庭情况挂钩(如单亲家庭获得的补贴支持另算)。几乎每一个居住在西欧国家的孩子都有权享受家庭津贴,且津贴会一直持续到孩子成年为止。法国、德国和比利时的抚养金的额度是根据家庭孩子的数量增加而增加,按月发放。法国家庭补助局(CAF)出台津贴政策鼓励生育,生育1—2个孩子的家庭每月可获得131.16欧元的津贴,如生第三胎则每月额外领取299.20欧,第四胎则额外领取467.24欧。[6]按照德国2018年的法律规定,有1—2个孩子的家庭每月可领取194欧元,如生第三胎则每月额外领取200欧元,第四胎则每月额外领取225欧元;这个补助一直持续到孩子18岁(如果孩子上了大学,这笔钱会一直发放到25岁)。[7]在比利时,儿童福利津贴可细分为生育金、抚养金、开学金和牛奶金,其管理与分发由比利时家庭联邦中心FAMIFED②负责。比利时的家庭津贴持续到孩子25岁,若中途参加工作或自组家庭后则不再领取。根据比利时社会保障的相关法规(以法语瓦隆区为例),家庭中的第一个孩子、第二个孩子及第三个或以上孩子每个月可分别领取抚养金92.09欧元、170.39欧元、254.40欧元。而当父母一方或双方去世时,代为抚养孩子的监护人则每个月可领取孤儿福利津贴约353.76欧元。除了基本的儿童家庭津贴,月收入低于2 385.18欧元的单亲家庭还可以有权申请单亲家庭的补充性福利津贴,即第一个孩子每月可额外领取46.88欧元,第二个孩子是每月29.06欧元,第三个或以上孩子是每月23.43欧元。若是残疾儿童,则可领取儿童残障的补充福利津贴。[8]不同于上述三个国家,荷兰抚养金的额度是根据年龄进行年度调整,分三个年龄段递增,按季度发放,直至孩子年满18岁。抚养金数额大约每个孩子每季度200欧元至300欧元左右。[9] 西欧四国儿童家庭津贴标准一览见表1。[6-9]

| 表 1 西欧四国儿童家庭津贴标准一览 |

除了基本的儿童家庭津贴,政府还会为孩子的出生提供一次性的现金补助,即生育福利津贴。在法国,2018年4月起,女性在怀孕最初的14周内通知了所属的全国性发放家庭相关补助的机构和负责医疗保险的社会保障局,且收入不超过限定额度,就能在孩子出生后一次性拿到941.66欧的出生奖金(prime à la naissance)。[6]德国和比利时则是根据孩子数目给予一次性补助。目前,德国的生育津贴覆盖每个家庭4个孩子,第一和第二个孩子每月津贴184欧元,第三个为190欧元,第四个为215欧元。第五个以及以后的孩子不再享受政府补贴。[7]比利时家庭联邦中心FAMIFED机构规定,为生育的第一个孩子提供补助约1 247.58 欧元(弗拉芒区)或1 272.58欧元(瓦隆区和布鲁塞尔大区),如果是双胞胎,按人头算,第二个孩子或以上则是每个938.66欧元或957.42欧元。[8]

西欧四国的产假制度设计趋于一体化,且主要由社会保险来支付产妇的产假薪水(见表2)。在法国,女性生育第一个孩子或第二个孩子,有法定16周的产假 (产前6周+产后10周),第三个孩子则有26周的产假,双胞胎是34周产假(产前12周+产后22周)。在此期间,雇主不能以任何借口解雇孕产妇,而社会保险会支付产妇部分薪水。[6]德国法定带薪产假是14周,此外德国在2000年后出台了专门的“育儿假期”,作为父母共同的福利,从孩子出生起直至3周岁,父母双方可申请停薪留职。在此期间,联邦政府负责支付育儿假期补贴,其标准为休假前平均净收入的65%至67%。[7] 在比利时,工作的母亲拥有法定15周的产假(包括6周的产前假和9周的产后假),双或多胞胎则有19周的产假(9周产前假和11周的产后假)。同样地,产假期间,雇主是不支付工资的,比利时福利制度会填补大部分的收入空缺,社会医疗保险在头30天会支付产妇正常工资的82%(算作医疗补助),30天后会支付正常工资的75%。同时,在哺乳期间,政府为 1个孩子提供每月77.05欧元的现金补助以购买牛奶,即牛奶金。若是该户家庭有两个孩子,每月可得到142欧元,若是有三个孩子,每月可得到212.37欧元。领养儿童的家庭也会得到政府提供的儿童领养津贴,每个孩子将领到1 247.58欧元。[8]荷兰法定带薪产假是14—16周(产前4—6周+产后10周)。员工保险机构在休假期间支付产妇收入的100%。[9]这举措消除了幼儿母亲的后顾之忧,使她们能够平衡家庭和工作两方面的利益关系(见表2)。此外,免费的义务教育起源于德国。现在,西欧各国的公立托儿所和幼儿园也逐渐实行免费教育。在比利时,小学以后父母就可以为孩子申请开学金,6到11岁半的孩子可以申请到51欧元开学金;12到17岁的孩子则可以申请到71.4欧元开学金。在中学与高等院校就读期间还可以申请助学金,金额最高可达每学年3 000欧元,具体金额则与家庭情况和父母收入挂钩。[8]

| 表 2 西欧四国产假时间比较和津贴支付比例 |

(二) 政府主导的儿童福利服务

自资本主义近代社会以后,由于西方社会工业化加剧、个人主义发展和贫富差距的扩大,始于德国的国家主义或社会主义的福利思想开始出现。[10]幼儿保育和教育(Early Child Care and Education, ECEC)构成了欧洲新福利范式的中心[11-12], 是人们有效参与新兴知识型经济与社会发展的必要条件[1],就性别视角而言更是有助于女性达成工作和家庭生活冲突的和解[13-14],而家庭政策的积极拓展和被纳入使得家庭成为这种新福利范式得以发展的重要一环。西欧的家庭政策历史可追溯到19世纪。在儿童问题上,西欧国家相继用法律的形式界定了国家在儿童方面的福利责任边界,一体化趋势明显加强。其中,家庭政策实现了幼儿的照顾和教育从私人领域向公共领域的转变,搭建跨领域的多维度社会政策体系,即将女性就业、反贫困以及儿童权利多个社会问题联动起来(见表3)。[15]

| 表 3 西欧家庭政策与儿童服务的相辅相成 |

值得注意的是,在这套体系中政府仍占据主导地位。这正如经济合作与发展组织(OECD)所强调的那样:“虽然幼儿教育和护理可能由各种来源提供资金,但仍需要大量政府投资来支持这种可持续的优质服务系统。”[16]政府有力的财政支持是提升儿童福利的必要条件。欧盟28国的儿童福利支出约占GDP的2.3%(各国支出水平各不相同,如比利时、法国为2.1%以上,而荷兰则为1.1%左右);欧盟家庭/儿童福利支出约占社会福利总支出的比重达到了8.4%,其中德国达到了10%以上,而荷兰的支出也在3.8%左右,这说明政府在儿童照护方面承担较大的责任(见表4)。[17]

| 表 4 西欧四国儿童福利支出一览(2016)④ |

法国和比利时政府较高强度的儿童福利支出使得两国建立了各具特色的儿童服务体系。自20世纪70年代起,法国形成了独具特点的“三三制”(3个月到3周岁)婴幼儿照护体系,包括周一到周五的日间照护托儿所,24小时全天候照护中心等,遍布于城市和乡村。该体系一大特点是分为个体和集体两种类型,实行全国统一化的标准和流程。个体制主要由经过训练的家庭主办,集体制则囊括市政公办、企业私营、企业自营服务员工等多种形式的托儿所。所有的婴幼照护机构都要接受公共部门的管理,按照国家层面的统一标准建设与运行。该体系另一特点在于将多个相关行业纳入儿童照护体系中,实现多方介入的责任归属多元化。比如,大学、行业协会等教育业机构共同主导托儿工作的教育标准和方法;膳食营养部门协助制定全国一体化的幼儿营养标准;与儿童身体看护相关的事务,则由护士和护工互相配合等。此外,法国还有专门的幼托补助金,支付给那些将6岁以下的幼儿交由专业幼托人员或托儿所照护的个体或家庭,以减轻家庭部分的幼托经济负担。[18]比利时的儿童福利服务则主要体现为医疗服务和专业幼儿看护服务。儿童医疗服务是指未成年子女可加入儿童社会医疗保险下的医疗互助会,几乎所有在比利时的孩子都可以加入;孩子生病后,凭医生开具的处方和购药付款凭证,到当地的互助会即可获得每月最高额度70欧元的补偿。[8]由政府出资建设的公共婴幼儿照护机构不仅有利于全职父母平衡工作与家庭,而且也为幼儿看护提供了专业的照顾。例如,遍布于各个行政区的公共幼儿保育所(0—3岁)、学龄前幼儿游戏组(1岁半到6岁)和幼儿园(2岁半到6岁)都配备有持证上岗的专业照顾人员。公共婴幼儿照护所往往照顾0到3岁的幼儿,需要在怀孕的第四个月开始提出申请,而支付的费用也是较低的。在荷兰语区的城市,看护费用是每天1.56~27.72欧元;在法语区,看护费用是每天2.34~33.04欧元,并且根据婚姻状况会有所变动。[8]同时,西欧完善的婴幼儿照护体系,分担了年轻父母家庭照料的负担;将幼儿托付给公共看护机构,一方面幼儿能够得到经验丰富的专业人员的照顾,另一方面也极大推动了生育后的女性回归就业。

(三) 完整的儿童保护立法体系

在欧盟层面,儿童保护是儿童福利体系中非常重要的一块。以法国、德国、比利时和荷兰为代表的欧盟各国基于“不要伤害”原则于2007年共同签署了《欧盟议会关于保护儿童免遭性剥削和性虐待公约》,通过制定一系列相关政策法规来预防儿童受到各种潜在的伤害和虐待,并对“伤害行为”作了详尽的内涵界定,其中主要包括以下6种:身体虐待;性虐待;儿童参与任何性活动以换取金钱、礼物、食物、住宿以及任何他们想要的东西;照顾疏忽;情感虐待;在工作或其他活动中,利用儿童谋取利益并损害儿童的身体或精神健康。[19]在公约的指导下,西欧的儿童保护在立法和专职部门设立两方面得到不断发展完善。

立法层面,以比利时为例,国家层面制定了专门的儿童保护法律法规并不断进行修订完善。专门的儿童保护法最早出台于1912年5月15日,其中明确了剥夺父母抚养权的两种情况:第一种情况是母亲或父亲被认定为对孩子的身体和精神造成伤害(施暴、猥亵、强迫卖淫等),第二种情况是母亲或父亲被认定为道德败坏、举止不当、滥用职权或对孩子照顾过度疏忽。民事法庭可以依据上述情况剥夺父母的抚养权。1965年4月8日,儿童保护法规再次修订出台,进一步增添了许多儿童保护新措施。在此基础上,比利时将儿童问题进行分类,制定了一系列的相应政策。1995年,政府制定了打击贩卖人口、强迫儿童从事色情活动以及性虐待等犯罪活动的法规。2006年,比利时关于离异家庭儿童的共同监护问题制定了相应的法规。在2011年,比利时针对儿童虐待与疏忽问题又单独出台了相关政策,并加强了监护者失职的惩治力度。同年政府设置了24小时的免费儿童求助热线103,以便为遇到伤害的未成年人提供及时的帮助和支持。同时,自2012年起,由比利时联邦政府负责组织每年一次的儿童安全报告,对目前儿童保护政策的实施进行效果评估。同时,针对近几年校园欺凌和毒品滥用等突出问题,比利时于2016年出台了反校园欺凌(2016—2020)行动计划和进一步加强初高中未成年人毒品禁用的法规。[20]

专职部门设立方面,法国非常重视儿童权利保护,设立了专门的儿童保护和福利服务部门Aide sociale à l'enfance (ASE)。ASE的使命主要是“保护、预防和支持”,ASE与司法系统密切合作,将保护和预防结合。ASE负责集中收集、处理和传达司法系统所关注的所有儿童伤害信息,法官在谨慎考虑儿童利益的情况下做出判决。在司法过程中,ASE作为信息传递的要素而存在。此外,在不损害司法当局权力的情况下,该部门对面临风险的儿童采取参与保护行动。ASE针对那些存在严重物质或教育困难的家庭提供儿童福利和干预措施(包括物质、教育和心理支持)。[21]比利时也设置了独立的儿童保护行政部门,并且职能明确、对口管理,做到了政策制定和执行分离。[22]比利时在国家层面设立了主要权力机构儿童权利委员会(The Belgian National Commission on the Rights of the Child),来协调和监督儿童保护政策和立法的执行情况;在行政区域层面,设立了负责行使儿童保护的两个主要机构:儿童保护办公室和地方法院。基于司法部专门设立的儿童保护办公室主要负责儿童保护的司法审定、政策实施的监管和儿童受伤审查。而实施儿童保护的首要机构则是各个地方法院,即法院有权利依法剥夺不称职父母对儿童的抚养权。[23]同时,社会工作者在儿童保护中扮演着非常重要的角色,儿童保护办公室每年出资培训社会工作者,由他们在每个社区开展调查和负责评定父母是否对孩子施暴或照顾疏忽。与此同时,许多配备专业社会工作者的民间或国际机构也积极参与到政府主导的儿童保护项目中,提供家庭儿童保护的亲职教育和校园欺凌的介入干预等。如于1963年成立至今的比利时SOS国际儿童村,为受到伤害的儿童提供紧急情况照料、家庭介入以及民间法律援助等专业庇护。

(四) 儿童福利标准分级实施

在西欧福利制度改革的漫长过程中,“Solidarity”(团结或凝聚)成为了儿童福利体系的核心内涵,其背后隐含的假设是制度的团结和社会的相互关怀[24]或一种“社会的集体利他主义”[25]。Solidarity源于社会正义主导的道德价值观,而这种正义是基于需求(need)来界定,故而实现社会资源的按需分配成为了实现社会公正的重要途径,即通过整合社会资源来重构民主和建立社会凝聚力。福利团结指的是在社会日趋处于不稳定性风险(precariousness)的情况下,建立一个福利社会可以对所有欧盟公民提供基于国别差异最小化的支持和保障,以应对所谓的集体风险和减少社会不平等。在欧盟层面想要建立一个跨越国家界限的“稳健的公民社会基础设施/安全网”(a robust civil society infrastructure)[26],福利团结成为了重要且可能有效的指导原则;这也成为了实现社会保障区域集团化和一体化的必然发展趋向。西欧四国有关儿童福利制度的趋同演变——提供旨在降低家庭育儿成本的儿童福利举措——正是欧洲福利团结(European welfare solidarity)的一种体现。而在国家层面,福利团结则是更具操作性地强调对一国之内所有公民实现普世性的福利标准,“团结一致”的基本理念始终贯穿于整个福利政策制定和实施过程。首先,团结一致的福利精神传递出儿童福利体系须照顾到所有儿童群体的权利和利益,包括残疾儿童、孤儿、单亲家庭儿童等。其次,儿童福利资金的缴纳和管理须是统一且独立的,由国家相应部门统一调配资金,其福利资金并不直接从财政部划拨。其中,直接的现金补助能够为有需要的家庭提供有力的经济保障,并且补助标准灵活化,主要根据不同家庭结构和收入情况来分级补助。因此,团结一致的福利精神,“专款专用”的资金管理以及灵活人性化的现金补助,不仅是Solidarity精神的具体阐释,更从体系上为儿童提供了强有力且条理明晰的福利保障。

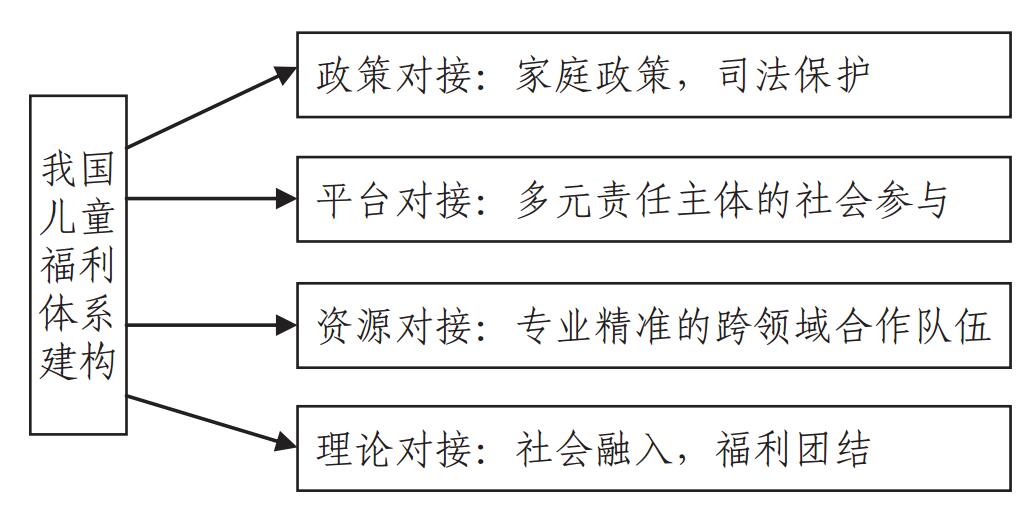

三、西欧儿童福利政策对中国的启示自我国生育政策调整以后,当下社会对0—3岁幼儿的照料与早期发展等需求非常强烈。为回应儿童福利服务方面的多元化需求,西欧儿童福利制度中凸显的福利多元主义以及福利团结理念为我国提供了一种“社会参与式、专业精准式”的模式启发,实现并增强了儿童福利体系在政策、资源、服务和理论层面对接的可能性(如图 1)。针对我国现阶段儿童发展性福利的供给不足及立法缺失[27],现提出以下四点建议。

|

图 1 儿童多元化需求如何回应——我国儿童福利体系的可能性建构 |

(一) 构建多元责任主体的社会参与

西欧的福利团结理念凸显儿童福利的未来发展趋势是“社会参与式”的多元责任主体模式,即依赖于国家作为最大的“社会组织”,在市场力量、民间社会组织和家庭中发挥集体凝聚力,以形成儿童福利体系的一体化发展。“社会参与式”主张构建多元化的福利社会,实现从国家保障的单一主体向多元责任主体良性参与的过渡。

具体而言,在儿童福利体系的建设上,我们可以借鉴西欧幼儿看护经验,结合我国各地经济社会发展状况,坚持构建政府督导、社会参与、社区依托的幼托多元服务体系。一方面,结合民政部自2015年推行的百县千村儿童福利示范项目,在农村每个行政村设立儿童服务专职干部,结合学校场地设立儿童活动中心,通过定期家庭走访与日间照料,排查锁定困境儿童并定点帮扶,同时积极开展各项儿童集体活动与日常学业辅导,丰富儿童日常生活,减轻留守家庭照料负担;另一方面,在城市中积极推广社区儿童幼托模式,由各地民政部门联合工青妇等群团组织建设社区儿童服务中心或儿童之家,制定开展以需求为导向、以项目为载体的具体服务活动,鼓励志愿者和民间儿童服务机构进驻社区,实现幼儿在社区托管的综合性专业服务(照顾、保健及早教等)。如此,既整合民间专业资源,完善多部门的良性联动机制,也推动了公共服务的规范化供给侧改革,为开放二胎政策后更多的新生儿童提供了有力的政策支持和专业服务。

值得注意的是,儿童福利政策的发展完善,其先决条件是国家成为社会治理和资源整合的核心,这强调了国家在推动儿童福利改革中的主导地位始终不变。在此前提下,“社会参与式”的创新在于应对当下社会风险的多元化和个体的脆弱性,实现风险管理。

(二) 建设专业精准的跨领域合作队伍

“专业精准式”立足于提升儿童福利供给的公平与效率,实现从“标准的小众”到“精准的大众”的转变[28],旨在既必须保护所有儿童的福祉,也考虑不同处境下儿童成长的差异需求。这就要求我国需要加强建设专业精准的跨领域合作服务队伍,落实基层儿童服务人才队伍配备,研发专业化、精准化的福利供给。

首先我们要针对家庭化流动趋势下的流动儿童提供高效率的社会融入服务;在此基础上,积极推进相关专业人才的基层配备,加强幼儿保育员、婴幼儿营养师、早教师资、社区工作者等专业人才的多元培养。其次我们应加强以儿童为核心的精准扶贫。消除贫困是一个与儿童福利发展相关的问题,在我国儿童基数大、低水平起步、普惠性保障的实情下,可加快建立针对特困、残疾儿童等特殊群体的精准补助,设立专项儿童津贴制度,提供针对困境儿童的专项医疗保健服务;并细化儿童补贴标准,使特殊儿童群体根据家庭经济情况享受到福利。最后,结合各地不同的经济社会发展水平,在量力而行的前提下,我们必须进一步扩大现有儿童福利项目的普及度,着力缩小现有多项儿童补贴的地区与城乡差距,如加强落实儿童营养午餐计划、学前教育补贴、儿童基本医疗补助和儿童大病统筹制度等项目在各地的适度普及。

(三) 强化儿童福利立法

我国儿童福利发展需遵循立法先行的原则,避免碎片化、散而空的制度保障。一方面,在制度层面加快推动儿童保护司法的一体化进程,尽快制定一部有针对性、操作性强并具震慑力的儿童保护法,通过立法来明确政府及司法机关等部门的职责,并在立法先行的基础上具体制定惩治标准;另一方面在基层工作上,加强对农村留守儿童、随迁儿童等特殊群体的民事保护,加大伤害儿童权益的惩治力度。2016年国务院先后颁布了《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》和《关于加强困境儿童保障工作的意见》,将我国儿童福利制度建设推向了一个新高度。同一年,民政部设立了未成年人(留守儿童)保护处,旨在进一步健全农村留守儿童关爱服务体系。在保护处的工作指导下,各级政府应尽快实施留守儿童信息建档管理,入户走访和定时更新,并强化行政问责制度。一是对儿童群体进行分类保护,对因经济困难导致义务教育阶段辍学的留守儿童进行“一对一、多对一”重点帮扶,对缺乏监护、受到家暴、校园欺凌的留守儿童进行干预介入、提供心理疏导与后续关爱保护;二是多方协作搭建信息资源共享平台,联合共青团、妇女联合会、工会、村(居)民委员会以及其他有关民间组织开展关爱留守儿童系列活动,并建立24小时儿童求助热线,做到从家庭、学校、社区多层面的网络化监护。

(四) 鼓励发展民间社工机构

2018年12月31日,中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《民政部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知中,重申“拟订杜会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设”。[29]这进一步强调了着力在民政体系中培养专业儿童服务队伍的紧迫性与重要性。基于此,借鉴西欧儿童社会工作的成功经验,结合我国推动社会工作专业建设背景,在政府引导下社会工作应积极发挥其在儿童保护中的专业作用。一是加强社会工作在儿童领域的专业学科建设,推广完善社会工作者考试制度,坚持持证上岗原则,建立与规范专业的儿童保护工作者队伍。二是鼓励支持民间社会工作服务机构,通过政府购买服务、孵化培育和项目竞拍等形式,在社区和有条件的学校配备社会工作者,引入“一校一社工”和社区工作者模式,分别协助提供教育辅导、心理疏导、社会融入、亲职教育、未成年人行为矫治等专业服务,搭建儿童社会保护服务平台。三是在体制内设置岗位,配备社会工作者,通过授权参与到儿童保护司法工作的一线服务,协调警方并调动其他相关的资源最大限度保护儿童。

注释

① 福利多元主义(Welfare Pluralism)是自20世纪70年代以来福利国家社会政策领域新的理论范式和主流,反对国家或市场保障的单一主体,主张多元责任主体,强调福利是全社会的产物。

② FAMIFED即 Federal agency for family allowances,是比利时负责主管家庭/儿童福利的社会保障机构。

③ 政府鼓励有子女的家庭积极增加就业机会,同时让更多的婴幼儿护理人员进入正规经济就业;其采用策略是“父母的可选项(optional choice for parents)” 和 “幼儿照料多元化(diversification of childcare arrangements)”。

④ 根据Eurostat数据库2016年的相关福利支出数据计算得出。

| [1] |

MAHON R. Child care: toward what kind of " social Europe”?[J]. Social politics: international studies in gender, state & society, 2002, 9(3): 343-379. |

| [2] |

DURKHEIM E. The rules of sociological method[M].Chicago: The University of Chicago Press, 1938: 50-60.

|

| [3] |

SASSEN S. A sociology of globalization[M]. New York: W.W.Norton & Company, Inc, 2007:3-27.

|

| [4] |

DURKHEIM EMILE. Suicide: a study in sociology[M]. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2005: 21-49.

|

| [5] |

BECK U. Individualization: institutionalized individualism and its social and political consequences[J]. Sage, 2002, 1-40. |

| [6] |

法国家庭补助局(CAF). Allocations familiales[EB/OL].[2018-12-27]. https://www.caf.fr.

|

| [7] |

FEDERAL EMPLOYMENT AGENCY. Family and kinder[EB/OL]. [2018-12-27]. https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/infos-rund-um-kindergeld.

|

| [8] |

比利时家庭联邦中心(FAMIFED). Allocations familiales de base et suppléments[EB/OL].[2018-12-27]. https://famifed.be.

|

| [9] |

THE SOCIALE VERZEKERINGS BANK (SVB). Child benefit amounts[EB/OL].[2018-12-27]. https://www.svb.nl/int/en/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/index.jsp.

|

| [10] |

周维宏. 社会福利政策的新基本原则:" 看护四边形理论” 及其研究课题[J]. 社会政策研究, 2016(1): 111-126. |

| [11] |

JENSON JANE. The Lego paradigm and new social risks: consequences for children[M]//J LEWIS. Children, changing families and welfare states. UK Cheltenham: Edward Elgar, 2006: 27-50.

|

| [12] |

LISTER RUTH. Children (but not Women) first: new labor, child welfare and gender[J]. Critical social policy, 2006, 26(2): 315-35. DOI:10.1177/0261018306062588 |

| [13] |

BENNETT, JOHN, COLLETTE TAYLOR. Starting strong II: early childhood education and care.[R] Paris: OECD, 2006.

|

| [14] |

PENN H, L LOYD E. The costs of childcare[J]. CWRC working paper, 2013(18): 25-29. |

| [15] |

DALY M. What adult worker model? a critical look at recent social policy reform in Europe from a gender and family perspective[J]. Social politics: international studies in gender, state & society, 2011, 18(1): 1-23. |

| [16] |

JOHN P MARTIN. Starting strong: early childhood education and care[R]. Stockholm: OECD, 2001.

|

| [17] |

EUROSTAT. European commission database[EB/OL].[2018-12-27]. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

|

| [18] |

DAUNE-RICHARD AM. Women's work between family and welfare state: part-time work and childcare in France and Sweden[J]. Care and social integration in European societies, 2005(7): 215. |

| [19] |

欧盟议会. 关于保护儿童免遭性剥削和性虐待公约[EB/OL]. [2018-12-27]. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084822.

|

| [20] |

EUROPEAN COMMISSION. Youth wiki national description[R].Belgium: youth policies in Belgium (Flemish Community), 2017.

|

| [21] |

ASE. Aide sociale à l'enfance[EB/OL].[2018-12-27]. https://www.ase.fr.

|

| [22] |

COURRIER HEBDOMADAIRE. Les protestants en Belgique[J]. Centre de recherche et d’information socio-politiques, 1994(5): 1-66. |

| [23] |

比利时全国儿童权利委员会. National Commission on the rights of the child[EB/OL].[2018-12-27]. https://ncrk-cnde.be/en/.

|

| [24] |

RODGER JOHN J. Social solidarity, welfare and post-emotionalism[J]. Journal of social policy, 2003, 32(3): 403-421. DOI:10.1017/S0047279403007050 |

| [25] |

ARTS W, GELISSEN J. Welfare states, solidarity and justice principles: does the type really matter?[J]. Acta sociologica, 2001, 44(4): 283-299. DOI:10.1177/000169930104400401 |

| [26] |

EUROPEAN COMMISSION. Solidarity in Europe-alive and active.[M]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.

|

| [27] |

翁玉佳. 福利多元主义视角下我国发展性儿童福利探析[J]. 劳动保障世界, 2018(27): 12-13. DOI:10.3969/j.issn.1007-7243.2018.27.010 |

| [28] |

顾严. 儿童福利: 从" 标准的小众”到" 精准的大众”[J]. 中国民政, 2018(3): 51. DOI:10.3969/j.issn.1672-0369.2018.03.043 |

| [29] |

中共中央办公厅, 国务院办公厅.关于印发《民政部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知[EB/OL].[2019-1-24]. http://www.mca.gov.cn/article/xw/mzyw/201901/20190100014623.shtml.

|

2019, Vol. 19

2019, Vol. 19