2. 西北大学马克思主义学院,陕西 西安,710112

2. 西北大学马克思主义学院,陕西 西安,710112

2. School of Marxism, North West University, Xi’an, Shanxi, 710112, China

随着近年来我国公开报道的儿童性侵害案件不断增多,儿童性侵害作为不容忽视的社会问题,日益引起社会和学者的高度关注。据中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金(简称“女童保护基金”)统计,2013年全年媒体公开报道的性侵儿童(14岁以下)案件有125起,平均2.92天曝光1起;2014年这一数据是503起,平均每天曝光1.38起;2015年这一数据是340起,每天曝光0.95起;2016年这一数据是433起,每天曝光1.21起。[1]

尽管我国学者对儿童性侵害的研究不断增多,学术论文数量呈现不断增长的趋势,但总体数量仍偏少。以“儿童性侵”为主题词在中国知网期刊数据库进行检索,结果显示,从1988年到2017年底,共有434篇论文中出现儿童性侵一词。以“儿童性虐待”为关键词进行检索,共发现161篇论文;以“儿童性侵犯”为关键词进行检索,共发现21篇论文。①而且,对儿童性侵害防范对策的研究也相对薄弱,亟待进一步在研究视角、研究方法等方面加强研究的深度和广度。

基于此,本文选取生物生态系统理论作为分析视角,对我国儿童性侵害的防范对策研究进行系统论述,从而推进儿童性侵害预防研究的深化。生态学视角强调个人的行为发生在环境中,并检视个人与其所处的不同系统之间的相互联系和互动,因此备受儿童性侵害相关领域的研究者重视并采纳,如采用生态学视角探讨儿童性侵害的预防路径[2]、对儿童性侵害影响的分析[3]、对遭受性侵害儿童的图片在网络上发布和传播的探讨[4]、对影响儿童性侵害自我披露因素的探讨[5]等。而且,生态学理论视角与儿童性侵害预防和应对研究之间的高度契合性日益凸显:一方面,社会生态模型不仅强调从生态学的不同层次识别风险因素和保护性因素,还兼顾干预的条件和时机(intervention context and timing),因而对预防研究尤其关键;[6]另一方面,儿童性侵害的产生原因往往涉及多个不同层面,要求对儿童性侵害的预防和应对不应局限于某一个层面,加之儿童性侵害预防研究的重心不断从个体行为应对层面转向系统策略应对层面,如改变宏观系统中的法律和社会规范等。[2]

关于儿童性侵害的定义,当前学者仍未达成共识,一方面对儿童年龄上限的界定存在分歧,集中于12—18岁之间;另一方面依据对构成儿童性侵害事实的不同界定,划分出狭义和广义的儿童性侵害之分,前者指有身体接触的儿童性侵害(contact child sexual abuse),而后者则包括有身体接触的和无身体接触的儿童性侵害(noncontact child sexual abuse)。[7-8]世界卫生组织在对儿童性侵害进行界定时,首先明确一般儿童的年龄上限是18周岁:儿童性侵害指为满足其他人的需要,儿童被卷入性活动中,但儿童不能完全理解性活动,不能够做出知情同意,或因为儿童成长发展尚不成熟,不具备给予同意的能力,或这种行为违反了法律和社会禁忌。具体包括引诱或强制儿童参与任何非法的性活动、在卖淫或其他非法性实践中剥削使用儿童、在色情表演和色情材料中剥削使用儿童等形式。[9]鉴于此,本文采用世界卫生组织对儿童性侵害的界定,认为儿童年龄是在18周岁以下,从广义层面(即包括有身体接触、无身体接触的儿童性侵害)展开探讨。

二、研究视角及进路:生物生态系统理论本研究主要采用布朗芬布伦纳的生物生态系统理论作为分析视角探讨儿童性侵害的预防对策。

(一) 理论视角:生物生态系统理论

发展心理学家布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)创立的人发展的生物生态学理论(bioecological theory of human development),强调人和环境之间的相互联系,自20世纪70年代提出开始直至布朗芬布伦纳2005年去世前不断得到发展。他以1979年《人类发展生态学》(Ecology of Human Development)一书的出版作为分水岭,将自己的理论发展分为两个阶段。[10]

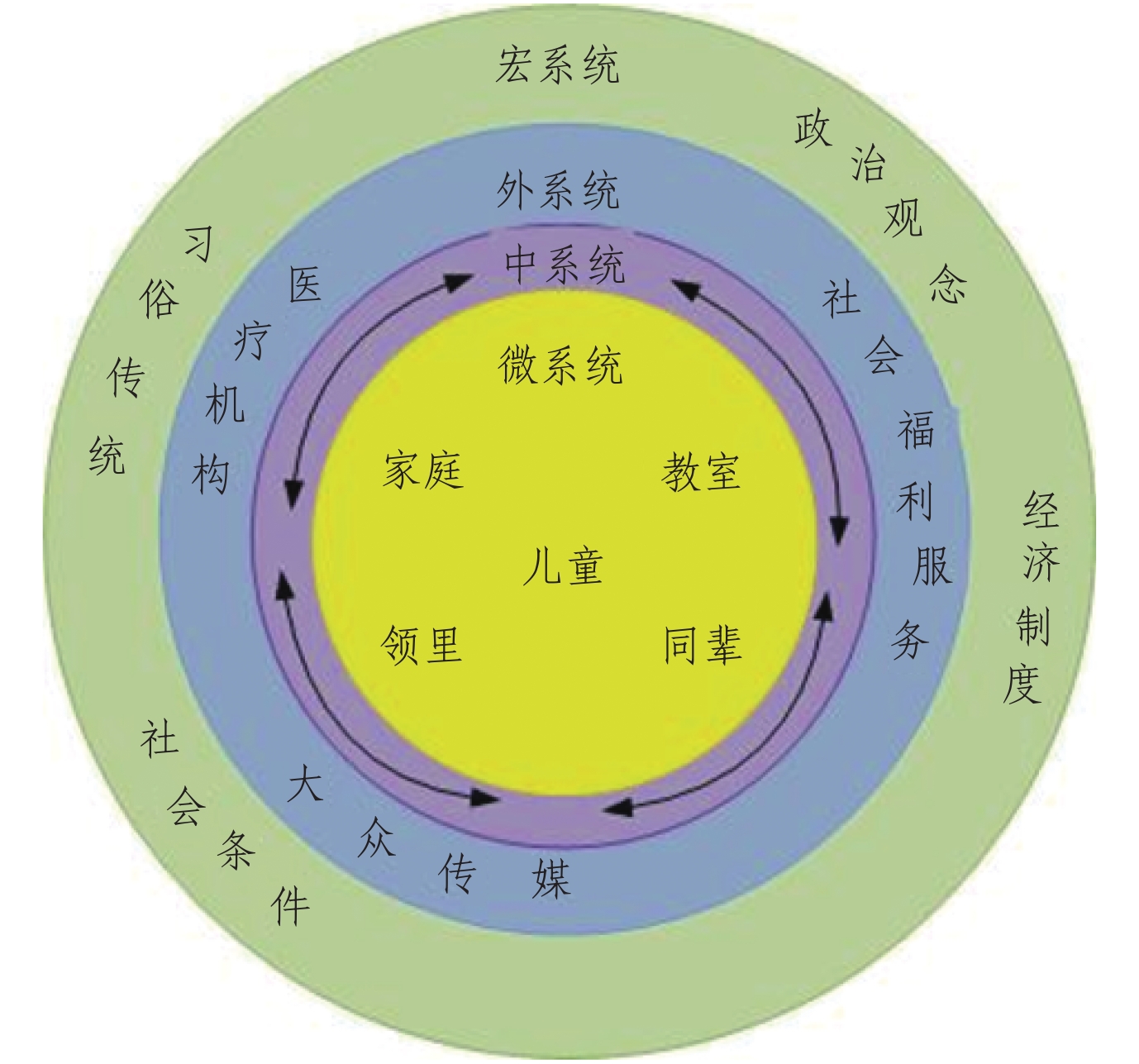

在第一个阶段,他重视环境在人发展中的作用,提出生态系统理论(ecological systems theory),指出人在发展过程中与其所处的环境系统不断发生联系与互动,这些生态环境系统以各种不同的方式、途径影响着人的发展。他认为,人发展的生态环境是由相互嵌套在一起的系统组成,这些系统由内而外依次是微系统(microsystem)、中系统(mesosystem)、外系统(exosystem)和宏系统(macrosystem),直接或间接地对人产生影响(如图1所示)。关于儿童发展的生态环境系统,他指出,儿童的微系统是指儿童与其最近的(immediate)环境(如家庭、学校等)发生的关系,主要涉及儿童与父母、家人、日间照顾者、老师、朋友等之间的活动(activities)、关系和互动模式。儿童所处的微系统之间的相互联系与互动构成中系统,包括家庭、学校和同辈群体之间的互动,如父母和老师、父母和儿童的同辈群体等的互动关系。中系统的延伸构成了外系统,虽不与儿童发生直接互动,但却对儿童产生直接影响,包括父母的工作单位、大众传媒、政府机构等。宏系统不仅指一切制度安排,如经济制度、政治制度、社会制度、教育制度和法律制度等,而且指信息和思想的载体,如文化信仰、风俗习惯、传统等。[11]

|

图 1 儿童的生态系统 |

在第二个阶段,布朗芬布伦纳发表了一系列论文,质疑第一个阶段提出的模型过多重视环境的作用,忽视了个人在自身发展中所起的作用,开始将研究的重心和关注点从环境向个人在发展中的作用和过程转移,[12]最终形成生物生态学系统理论(bioecological systems theory)。该理论的基础是“过程—人—环境—时间模型”(Process-Person-Context-Time Model),过程、人、环境和时间四个组成要素之间呈现出动态、相互联系的关系。首先,过程(process)是该理论模型的核心,其中个人和其所处的直接的外在环境之间的持久、系统的互动过程,被称为中心过程(proximal process),[13]构成了人发展的主要机制,如儿童与同伴游戏的团体活动、儿童独自的阅读活动都构成了儿童理解世界、认识自身在世界中所处位置的发展机制;同时过程对发展的影响,如影响形式、影响大小、影响内容等将因个人和环境的差异而不同。其次,关于该理论模型的第二个要素人(person),布朗芬布伦纳指出,人的三种特征在人的生命历程中通过影响中心过程从而对人的未来发展过程的形塑产生极其重要的影响。第一个特征是要求特征(demand characteristics),如年龄、性别、肤色、外貌等,因其产生的作用,又被视为个人刺激(personal stimulus)特征。第二个特征是资源特征(resource characteristics),与要求特征相反,并不是明显的、可视的,不仅包括精神的、情感的资源,如既有的经历、技能、智慧,也包括社会的、物质的资源,如获得优质食物、住房、关怀备至的父母、教育机会等。第三个特征是动力特征(force characteristics),与个人的性情、动机、毅力等相关。比如对于具有同样资源特征的两个儿童,如果其中一个儿童被成功所激励并坚持完成任务,而另一个儿童并没有被激励且不坚持,那么他们的发展轨迹将大相径庭。布朗芬布伦纳不仅论述了环境对人发展的影响,也在后期作品中明确了个人可以改变环境,这种改变可能是相对被动的、比较主动的和非常积极的。[14]再次,第三个要素是环境(context),包括如前所述的四个相互关联的系统:微系统、中系统、外系统和宏系统。最后,第四个要素是时间(time),在生物生态系统理论中发挥着重要作用,生物生态系统模型中的所有方面都可以看成是相对稳定和变化的。布朗芬布伦纳将时间划分为三个层次:微时间(micro-time),指中心过程的特定事件或活动正在发生的时间;中时间(meso-time),指在不断发展的个人环境中发生的具有连续性的活动或互动持续的时间,如数天、数星期等;宏时间(macro-time),聚焦于社会中一代人内部和代际之间不断变化的期待和事件。[15]

(二) 分析框架

布朗芬布伦纳的生物生态系统理论在儿童发展研究中的运用较为普遍。本研究主要运用该理论的三个方面对儿童性侵害的预防对策展开分析:关注的个体是儿童,将不同需求特征,如性别、年龄等纳入考虑;关于过程因素,则关注儿童与父母及其他监护者、儿童与老师、儿童与同辈群体等重要他人的互动过程;关于环境因素,则关注家庭、学校和社区等微系统、大众传媒和社会福利服务等外系统、社会制度和文化等宏系统。

三、预防儿童性侵害的多元路径儿童性侵害预防网络的构建要求有针对性地兼顾儿童个体、儿童所处的微系统(家庭、学校、社区等)、外系统(社会福利服务、大众传媒等)和宏系统(儿童保护制度、社会文化等),形成有效合力,全面地、多方位地预防儿童遭受性侵害。在借鉴其他国家和地区采取的有效预防政策基础上,结合我国儿童性侵害的预防现状,本文主要从儿童个体、家庭、学校和制度四个方面对儿童性侵害预防网络进行阐述。

(一) 以儿童为中心的预防教育

以儿童为中心(child-focused)的预防教育,旨在提高儿童在预防性侵犯方面的自我保护意识和能力。绝大多数以儿童为中心的性侵害预防项目都是直接将儿童作为目标群体,且多是在学校环境中展开。[16]以儿童为中心的性侵害预防项目一般旨在实现以下三个目标:一是帮助儿童辨识可能的性侵犯情况或可能的性侵犯者;二是教儿童学会拒绝性虐待的提议,并摆脱可能的性侵犯者;三是鼓励儿童向父母或其他值得信任的成人报告之前或正在遭受的性虐待。[17]研究指出有效的以儿童为中心的预防项目具备的特征有:第一,采纳鼓励儿童积极参与的方式(active participation),如角色扮演,这比教给儿童概念、组织讨论、播放影视资料、儿童独自学习书面材料等方式更加有效;第二,通过明确的训练(explicit training)教会儿童预防的技能,即项目需要为儿童提供机会进行实际演练,练习所教授的预防性侵害的技能和知识;第三,采取小组培训(group training)的方式,而不是分散地面向儿童个体;第四,采用标准化的资料(standardized materials)、内容和管理程序、训练有素的指导者;第五,项目周期相对较长,更有助于儿童巩固所习得的预防技能和知识;第六,将项目整合并入学校课程体系中;第七,父母的参与有助于促进儿童学习并掌握相关预防知识和技能;第八,也对儿童的老师进行相关教育。[18]

根据布朗芬布伦纳的生物生态系统理论可知,人的发展过程受个人特征影响,因此以儿童为中心的预防项目的设计和实施需要考虑儿童的不同年龄、是否残障等特征。对学前儿童、小学生和中学生不同年龄段的儿童,要结合其理解和学习能力、性教育需求的不同程度,在项目内容深度、教育方式、周期长短等方面加以区分。研究显示,残障儿童面临更高的性虐待风险,为不同残障类型儿童提供性教育,需要采用适合他们的各种器具。[19]

(二) 以父母为中心的预防路径

尽管研究指出父母影响儿童的性行为和非性行为及其发展,[20-21]但以父母为中心的预防路径在儿童性侵害的预防策略中一直明显缺位。[22]

对以父母为中心的预防项目的回顾研究发现,尽管大多数父母允许他们的子女参加以学校为基础所开展的性侵害预防项目,但他们自身却几乎没有人参加这些项目所开设的讲座以获取相关信息,因此父母在预防儿童性侵害中发挥的作用仍有待开发。[23]以父母为中心的预防项目具有如下四方面的优点:第一,父母可以根据儿童在不同发展阶段接纳预防性侵害方面信息的不同能力,不断传递相关预防信息;[24]第二,父母可以在家中扮演子女的搭档,不断重复练习、复习以学校为基础所开展的预防项目的内容;第三,父母可以与子女谈论性问题及其界限,向儿童传授安全守则,并不断强化;第四,接受过训练的父母能够减少与儿童性侵害相关的风险因素,从而减少潜在的侵犯者接触儿童的可能性。[22-23]

从发展生命历程视角来看,以父母为中心的预防项目开展有两个最佳阶段:第一,青春期是儿童性侵案频发的年龄段,因此在儿童青春期开展以父母为中心的预防项目,提高父母对青少年监管的能力,使青少年能够从父母那里习得自我保护的技巧,显得尤其重要;第二,鉴于儿童性侵案的发生在3—5岁年龄段开始迅速攀升,因此在儿童5岁之前或5岁左右,对其父母开展早期性侵害预防项目也十分关键。

为了有效地承载、传递预防儿童性侵害的内容,以父母为中心的预防项目需要注意采用合适的方式。具体而言,可以采用小组形式、视频、互联网等多种方式提升父母对儿童性侵害的预防意识、传授预防性侵害的技巧等。西方发达国家利用网络开发了预防儿童性侵害的项目,如英国的“马上停下来”(Stop It Now!)、美国的“黑暗到光明”(Darkness to Light)项目。这些项目在网络上不仅提供了关于儿童性侵害的信息和报告资源,还有提示父母如何教儿童辨识不适当的抚摸、如何拒绝性侵害等信息。同时,以父母为中心的预防项目传递的内容应当适度详尽,兼顾受教育水平有限的父母的理解能力,有效保证儿童父母对核心概念的掌握和记忆。[22]

当前我国儿童父母对保护儿童免受性侵害的意识、技巧和方法仍相对缺乏,亟需开展以父母为中心的儿童性侵害预防项目,切实发挥父母的保护作用。教育、司法、卫生、妇联和共青团等部门应联合起来,不仅通过进学校(幼儿园和中小学)、进社区开展一系列面向儿童父母的相关知识讲座、技能培训,还应制作面向儿童父母的相关视频,以及在充分利用新媒体技术的基础上,开发面向儿童父母的性侵害预防的相关手机APP、微信公众号等,以提高儿童父母保护儿童免受性侵害的意识和能力。

(三) 以学校为基础的预防项目

基于学校的预防儿童性侵害教育项目最早由女性性侵害预防组织(women’s sexual assault prevention collectives)于20世纪70年代在美国发起;[25]在一些州政策制定者的推动下,于20世纪90年代中期迅速遍布于全美,估计美国三分之二的10—16岁儿童都参加了基于学校的预防儿童性侵害教育项目。[26]当前基于学校的预防项目已经作为主要预防策略之一为许多国家所采用。从公共健康视角来看,基于学校的预防儿童性侵害教育项目具有以下三方面的优点:第一,以相对较低的成本面向所有学生,且没有污名化的风险;[27]第二,项目内容可以与学校健康课程相结合;[28]第三,学校可以为预防儿童性侵害项目定位的其他目标群体如学校工作人员、父母、扩展家庭和社区等提供直接的沟通渠道。[29]从执行形式来看,基于学校的预防儿童性侵害教育项目通常按照年龄和认知水平将儿童划分成不同小组,如以班级为单位。从内容上看,基于学校的预防项目旨在向学生提供识别、避免潜在的性侵犯状况的知识和技能,以及运用身体或口头语言抵制性侵犯者性接触的策略。为了使性侵犯的危害减至最低限度,基于学校的预防项目,一方面鼓励学生在遭遇性侵犯或未遂的性侵犯时,向身边的重要成年人,如父母和老师等去寻求适当的帮助;另一方面对这些重要成年人进行培训,使之具备相应的迅速、有效应对策略,从而保护儿童免受进一步性侵害。此外,为了确保将儿童在教室中习得的知识和技能可以运用到现实情况中,基于学校的预防项目应探索并按照有效教学原则开展干预工作。

当前我国幼儿园和中小学几乎没有系统开设预防儿童性侵害的教育项目,亟需教育部门牵头,在借鉴西方国家学校儿童性侵害预防教育项目实践基础上,在全国所有幼儿园和中小学开发并普及预防儿童性侵害的教育,包括培养潜在的师资(如对师范类专业人才的培养内容加以相关补充)和培训已有的师资。对于幼儿园和低年级小学生,可不单独开设一门课程,采取相对生动活泼的形式,将其融入到日常相关教学内容中;对于高年级小学生和中学生,则可以单独开设小学期课程。社会工作职业发展较发达的地区可以尝试引进相关领域社会工作者进驻学校,开设预防儿童性侵害的工作坊,提高教育项目的专业性。教育部门可以选取教育发达和儿童性侵害高发的地方学校作为试点,总结经验,从而在全国推广。

(四) 以国家为主导的制度保障

有效预防和应对儿童性侵害问题,国家必须不断建立健全儿童保护制度,建立儿童性侵害预防机制。首先,制定专门的预防和制裁儿童遭受性侵害的法律法规,加大对性侵儿童者的制裁力度,警示社会。如美国出台的《梅根法案》规定,美国各州必须建立性罪犯和骚扰儿童罪犯的档案,在性侵者出狱后所入住的社区,警方将性侵儿童前科者的住址、体貌特征、驾照号码等个人信息在互联网上进行公布,供民众查询和注意防范;性侵儿童的罪犯在假释期间必须佩戴手腕警告标志和电子追踪器。各国不断加大对性侵儿童罪犯的严惩力度,除了延长刑期以外,有些国家如波兰、德国、韩国等还通过了对性侵儿童的罪犯实施化学阉割的法案。其次,不断健全和完善关于儿童照顾、保护和服务的法律体系,推动儿童福利服务系统建立起严格的行业准入规范和标准。政府必须对任何接触儿童的工作人员进行入职前的背景调查和犯罪记录审查,以确保其此前没有伤害和虐待儿童的劣迹和前科;必须确保所有为儿童提供服务的工作人员具备适宜的资格和相应的技能,如美国每个州的儿童福利系统都推行严格的从业资格考试;必须加强对儿童服务机构(如儿童福利院、幼儿园、学校等)的监督和管理,不仅包括注册资格的审核,还包括日常运行过程的监管,以确保儿童的健康和安全;必须成立专门的儿童保护部门,预防和应对包括儿童性侵害在内的伤害或虐待儿童的行为。如美国设立了儿童保护中心(children’s advocacy center)和应对虐待或伤害儿童案件的跨专业小组(multidisciplinary team)。

鉴于此,当前我国亟需完善儿童保护制度,出台专门的儿童性侵害方面的法律法规,不断健全和完善关于儿童照顾、保护和服务领域的法律体系,增强相关法规的可操作性和可执行性,适当加大对儿童性侵害罪犯的惩处力度;在儿童服务领域建立起严格的行业准入规范和标准,对相关从业人员的背景和资质等进行严格审查,并不断加以监督和管理;由司法部、公安部、民政部、共青团等部门联合牵头成立专门的儿童保护部门,不断引入律师、社会工作者等专业人员,提高儿童保护部门服务的专业化水平。

四、结论和讨论鉴于我国儿童遭受性侵害的严峻现实,本文以生物生态系统理论为分析视角,结合我国的国情和文化,在儿童个体本身、儿童所处的微系统(家庭、学校)和宏系统等不同层面对儿童性侵害的多元预防路径进行评析。

以儿童个体为中心的预防项目以及以家庭、学校微系统为基础的预防项目,都旨在更大程度发挥家庭和学校在预防儿童性侵害方面的保护作用,直接或间接提高儿童个体的自我保护意识和能力,使其免受性侵害;而以国家为主导的儿童保护制度、儿童福利制度等宏系统则可以提供强有力的制度保障,最大程度减少儿童遭受性侵害的可能和机会。因此,宏系统层面以国家为主导的制度保障是最重要、最根本的预防路径,儿童性侵害预防网络的构建应当高度重视顶层设计,我国当前亟需健全儿童保护制度,出台儿童性侵害的专项法律法规,完善儿童照顾和服务体系的法律法规,成立处理儿童性侵案的专门部门等。由宏观层面的改革自上而下带动外系统(儿童福利服务、大众传媒等)、中系统(学校和家庭之间的互动、儿童同辈群体之间的互动等)、微系统(家庭和学校等)层面的一系列变革,从而切实减少并消除儿童遭受性侵害的风险。正如生物生态系统理论所述,这些不同层次的预防路径并不是相互独立的,而是相互联系、相互影响的,如以儿童个体为中心的教育既可以依托以学校为基础的预防项目,也可以依托以父母为中心的预防路径。因此,为有效建构儿童性侵害的预防网络,政府应积极调动儿童社会生态系统的资源,不仅应兼顾儿童个体本身、父母(家庭)和学校微系统、儿童保护制度和儿童福利制度等宏系统多个维度,而且尤其需要高度重视发挥宏系统层面预防路径的根本性作用,由以国家为主导的制度保障引领并推动外系统、中系统和微系统层面预防路径的发展,从而形成最大合力,推进我国特色儿童性侵害预防网络的构建。

注释

①检索时间为2018年1月1日。

| [1] |

女童保护基金. " 女童保护”2016年儿童防性侵教育调查报告[EB/OL]. [2017-05-13]. http://gongyi.ifeng.com/a/20170303/44550261_0.shtml.

|

| [2] |

KENNY M C, WURTELE S K. Preventing childhood sexual abuse: an ecological approach[J]. Journal of child sexual abuse, 2012, 21(4): 361-367. DOI:10.1080/10538712.2012.675567 |

| [3] |

STEYN M M. An ecological perspective on the effect of childhood sexual abuse on children[J]. Child abuse research in south africa, 2014, 15(1): 48-60. |

| [4] |

JENNIFER M, RAMONA A. Sexual abuse images in cyberspace: expanding the ecology of the child[J]. Journal of child sexual abuse, 2013, 22(4): 398-415. DOI:10.1080/10538712.2013.781091 |

| [5] |

ALAGGIA R. An ecological analysis of child sexual abuse disclosure: considerations for child and adolescent mental health[J]. Journal of the canadian academy of child and adolescent psychiatry, 2010, 19(1): 32-39. |

| [6] |

MENDELSON T, PAS E T, LEIS J A, et al. The logic and practice of the prevention of mental disorders[M]//Public mental health. Oxford: Oxford University Press, 2012: 459-509.

|

| [7] |

PEREDA N, GUILERA G, FORNS M, et al. The prevalence of child sexual abuse in community and student samples: a meta-analysis[J]. Clinical psychology review, 2009, 29(4): 328-338. DOI:10.1016/j.cpr.2009.02.007 |

| [8] |

STOLTENBORGH M, VAN LJZENDOORN M H, EUSER E M, et al. A global perspective on child sexual abuse: meta-analysis of prevalence around the world[J]. Child maltreatment, 2011, 16(2): 79-101. DOI:10.1177/1077559511403920 |

| [9] |

WTO. Report of the consultation on child abuse prevention[R]. Geneva: World Health Organization, 1999.

|

| [10] |

BRONFENBRENNER U. Environments in developmental perspective: theoretical and operational models[M]//Measuring environment across the life span: emerging methods and concepts. Washington, DC: American Psychological Association, 1999: 3-28.

|

| [11] |

BRONFENBRENNER U. The ecology of human development: experiments by nature and design[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.

|

| [12] |

BRONFENBRENNER U. Recent advances in research on the ecology of human development[M]//Development as action in context: problem behavior and normal youth development. New York: Springer-Verlag, 1986: 287–309.

|

| [13] |

BRONFENBRENNER U, MORRIS P A. The ecology of developmental processes[M]//Handbook of child psychology: theoretical models of human development, Hoboken. New Jersey: John Wiley & Sons, 1998: 993–1028.

|

| [14] |

TUDGE J R H, MOKROVA I, HATFIELD B E, et al. Uses and misuses of Bronfenbrenner’s bioecological theory of human development[J]. Journal of family theory & Review, 2009, 1(4): 198-210. |

| [15] |

BRONFENBRENNER U, MORRIS P A. The bioecological model of human development[M]//Handbook of child psychology. New York: Wiley, 2006: 793–828.

|

| [16] |

FINKELHOR D, DZIUBA-LEATHERMAN J. Victimization prevention programs: a national survey of children’s exposure and reactions[J]. Child abuse and neglect, 1995, 19: 129-139. DOI:10.1016/0145-2134(94)00111-7 |

| [17] |

WURTELE S K. Behavioral approaches to educating young children and their parents about child sexual abuse prevention[J]. The journal of behavior analysis of offender and victim treatment and prevention, 2018, 1(1): 52-64. |

| [18] |

SANDERSON J. Child-focused sexual abuse prevention programs[J]. Crime and misconduct commission research and issues paper series, 2004, 5: 1-8. |

| [19] |

MCEACHERN A G. Sexual abuse of individuals with disabilities: prevention strategies for clinical practice[J]. Journal of child sexual abuse, 2012, 21(4): 386-398. DOI:10.1080/10538712.2012.675425 |

| [20] |

ASPY C B, VESELY S K, OMAN R F, RODINE S, et al. Parental communication and youth sexual behavior[J]. Journal of adolescence, 2007, 30(3): 449-466. DOI:10.1016/j.adolescence.2006.04.007 |

| [21] |

LUSSIER P, TZOUMAKIS S, HEALEY J, et al. Pre-perinatal adversities and behavioural outcomes in early childhood: preliminary findings from the vancouver longitudinal study[J]. International journal of child, youth and family studies, 2011, 2(1/2): 36-64. DOI:10.18357/ijcyfs21/220115426 |

| [22] |

MENDELSON T, LETOURNEAU E J. Parent-focused prevention of child sexual abuse[J]. Prevention science, 2015, 16(6): 844-852. DOI:10.1007/s11121-015-0553-z |

| [23] |

WURTELE S K, KENNY M C. Partnering with parents to prevent childhood sexual abuse[J]. Child abuse review: journal of the British association for the study and prevention of child abuse and neglect, 2010, 19(2): 130-152. |

| [24] |

DILORIO C, RESNICOW K, THOMAS S, et al. Keepin’it REAL!: program description and results of baseline assessment[J]. Health education & behavior, 2002, 29(1): 104-123. DOI:10.1016/0145-2134(94)00112-8 |

| [25] |

BERRICK J D, GILBERT N. With the best of intentions: the child sexual abuse prevention movement[M]. New York, NY: The Guilford Press, 1991.

|

| [26] |

FINKELHOR D, ASIDIGIAN N, DZIUBA-LEATHERMAN J. The effectiveness of victimization prevention instruction: an evaluation of children’s responses to actual threats and assaults[J]. Child abuse and neglect, 1995, 19(2): 141-153. DOI:10.1016/0145-2134(94)00112-8 |

| [27] |

WURTELE S K, KENNY M. Primary prevention of child sexual abuse: child-and parent-focused approaches[M] // The prevention of sexual violence: a practitioner’s sourcebook. MA: NEARI Press Holyoke, 2010: 107-119.

|

| [28] |

WALSH K, BERTHELSEN D, NICHOLSON J M, et al. Child sexual abuse prevention education: a review of school policy and curriculum provision in Australia[J]. Oxford Review of Education, 2013, 39(5): 649-680. DOI:10.1080/03054985.2013.843446 |

| [29] |

DUANE Y, CARR A. Prevention of child sexual abuse[M]//Prevention: what works with children and adolescents. New York: Brunner-Routledge, 2002: 181-204.

|

2019, Vol. 19

2019, Vol. 19