强化在职培训,弥补技能短缺,提升劳工整体岗位工作能力、新产品和新技术开发能力以及生产技能水平,是推进产业升级,实现创新驱动发展战略的基础性工程。经过多年的改革发展,我国已形成普通高校培养“综合型人才”与高职院校培养“技能型人才”的职前教育基本格局。职业与岗位的异质性,决定了职前公共教育无法取代企业的在职培训。如何破解劳资双方利益协调困境,是实现在职培训劳资合作的关键。

在职培训问题研究,发轫于Becker及Mincer。Becker将在职培训分为专门培训(Specific Training)和一般培训(General Training),建立起在职培训研究的基本理论框架,认为特殊人力资本不具备通用性,投资及相应的收益应全部归属企业;反之,一般人力资本具有完全市场流通性,应由劳工投资并获得收益;[1]而Mincer则根据“补偿原理”提出了在职培训成本收益实证分析模型。[2]之后,学术界围绕在职培训的成本与收益、影响因素以及与职前公共教育的关系等问题,从宏观微观多层面展开研究。宏观层面,不同于Becker观点,一些学者认为,信息不对称[3]、搜寻成本[4]以及工资扭曲[5]等因素将制约劳动力市场的有效性,推动企业参与各类在职培训,并分享投资收益。微观层面,即企业层面,Tsui等在“诱因—贡献”理论基础上,提出了基于社会交换的四类雇佣关系模型,认为相互投资型雇佣关系是动态不确定性情境下最有效的人力资源开发与管理模式。[6]Mitchell和Lee将“嵌入”概念引入工作领域,主张从职内外工作嵌入(Job Embeddedness)视角解释员工的工作态度与工作行为;[7]Hom等结合社会交换感和工作嵌入性交互角度解释员工态度及行为差异。[8]C Bulut和O Culha则从资源积累、社会交换和心理契约等维度,分析了在职培训对于员工组织承诺的正面促进作用。[9]然而,离职也是知识外溢的过程,客观上有助于社会创新驱动发展;[10]基于工作满意、组织承诺和工作嵌入视角的离职研究,已难以解释高绩效、高收入员工离职的根本原因和发生机理。[11]在职培训的实证研究结论并不一致。在我国,翁杰分析认为,在职培训对我国员工离职倾向起到抑制作用,从而提高雇佣关系稳定性;[12]而武娜认为,一般培训有助于增加我国农民工的就业空间和机会选择,专门培训则有助于增强农民工的就业稳定性。[13]

近年来,在产业升级背景下,应用博弈论方法研究人力资源开发与管理过程中相关主体的互动博弈决策机制,成为国内学术界的一大研究热点。譬如,胡永远等提出了人力资本投资的“逆向选择”静态博弈分析模型,认为市场竞争以及教育筛选机制的不规范,导致“逆向选择”与文凭的过度投资;[14]李新安建立了利润分享式契约下企业人力资本投资模型,对企业专用人力资本与通用人力资本投资进行了静态博弈分析,认为分享式收益安排有助于提升劳工的积极性;[15]薛乃卓则运用博弈分析方法,提出了基于能力视角的人力资本评价与增值激励分析模型;[16]徐杰芳等分析了企业中人力资本与物质资本的关系、人力资本投资费用的分担以及人力资本投资风险与收益问题;[17]李桂兰等分析了员工在职培训的激励机制问题。[18]路竞竞等给出了基于风险评估的企业人力资本投资决策模型;[19]解百臣等分析了企业人力资本投资收益一般均衡实现过程中的分离均衡、混同均衡和杂交均衡问题,给出了各状态转换的条件;[20]汪丛梅等讨论了在职培训投资的“囚徒困境”现象,认为重复博弈、激励机制及惩罚机制是破解“囚徒困境”的基本条件,并构建了相应的阶段性博弈模型。[21]谢文昕等则运用基于对称博弈模型的复制动态方程,分析了企业视角的人力资本投资的策略演化稳定性问题[22];叶彩霞等分析了农民工的人力资本投资策略的稳定性问题[23];黄茜研究了劳资双方培训费用的分担问题[24];王晓莉运用静态博弈模型及演化博弈模型,分析了政府—大学—企业在人力资源开发过程中的利益均衡过程与条件。[25]

在微观企业层面,在职培训是一个劳资双方基于各自利益考量的互动博弈过程。基于双方博弈资源的差异性,劳资在职培训博弈主要呈现为资方先行出价的格局。上述文献梳理表明,传统的收益分配、风险控制等经典博弈分析以及劳资各自通过学习机制的策略演化对称博弈分析,难以准确刻画劳资在职培训收益分配动态冲突的根源和过程,也与劳资博弈中客观存在的“代理人”问题不符。为更好地揭示在职培训劳资实现合作的条件,本文尝试从分析我国劳资双方在职培训博弈的复杂性出发,通过构建包含激励机制的劳资在职培训博弈策略演化模型,探讨劳资双方的策略空间及其演变的可能路径,并提出相应的政策建议。

二、在职培训的复杂性及市场环境演变劳资在职培训的合作程度,不仅取决于双方的博弈预期、策略空间、风险偏好及时间耐受性,也受到各自竞争对手策略与行为的影响。因此,在职培训既是一个劳资之间的博弈过程,也是一个劳资双方与各自竞争对手之间的博弈互动过程。劳资双方竞争对手的策略与行为以及社会环境的因素,无疑会增加在职培训问题的复杂性。劳资双方的“失信”行为以及企业竞争对手的“挖人”、培训员工的“跳槽”等机会主义行为,都将削弱劳资双方在职培训博弈策略的稳定性。而劳动力市场结构与环境的改变以及政府劳工政策的调整,同样影响劳资双方预期及策略的稳定性。

改革开放四十年来,我国通过承接国际产业转移形成了庞大规模但整体层次偏低的出口导向性产业结构。首先,流水线生产方式流行,生产技能要求普遍不高;其次数量巨大的农村剩余劳动力给企业带来了员工招聘的便利性以及压低用工成本的谈判优势;再加上各级政府出于营造所谓的“良好投资环境”的目的,采用了有利于企业降低生产成本的公共管理政策,因此,企业偏向于采用低成本的规模扩张型竞争策略,通过技术创新实现竞争优势的动力不足。这些因素导致企业进行人力资本投资积极性不高,组织承诺较差。同时,以异地就业农民工为主体的产业工人大军,因其流动性明显过大,稳定性不足,也制约了企业人力资本投资策略的实施。毕竟,人力资本投资需要一个相对稳定的雇佣关系,以通过适当的薪酬制度安排,回收投资成本。但随着我国社会经济的快速发展,无论是资源禀赋与环境承载力,还是市场容量与低成本劳动力供给都面临瓶颈制约,企业低成本规模扩张型竞争策略已难以为继,技术创新与产业升级已日益成为市场主体的共同认知。同时,我国各级政府也在近年来出台了一系列的政策措施,强化劳工权益及知识产权保护,推动创新驱动发展。也就是说,在职培训的博弈预期及社会环境已经发生巨大改变,原有制约因素已逐步消除,这给资方启动在职培训提供了良好的条件。

同时,由于劳资双方以及各自内部成员的追求目标与理性程度存在差异,信息也存在不对称的现象(譬如劳资双方的忠诚度问题),因此,劳资双方往往不可能一开始就找到最优博弈策略,而是参与主体通过模仿与试错,逐步寻优而找到较好策略,实现各自综合效益最大化。有限理性,也意味着一般总会有部分参与主体不会采用完全理性的均衡策略,这是因为均衡在不断调整改进而动态变化外,还因为参与主体在找到最优策略之后也可能会再次偏离,因此,必须分析劳资双方各参与主体的学习与策略调整过程,寻找稳定的均衡策略,才能更为准确地把握劳资在职培训行为的复杂性与演化趋势。而所谓稳定的均衡策略,是一种整体意义上的策略均衡,是指参与主体内部采用特定策略的比例不变,而不是某个特定成员的策略不变。

一些学者对纳什均衡选择算子的研究发现,当其他主体的策略给定时,每个主体的策略空间将在选择算子的反复作用下演化到适应度最大集上,但是收敛的速度取决于适应度最大集与次最大值之比,而且当适应度函数的最大值成为聚点,尤其是适应度函数为连续函数时,收敛的速度非常缓慢。[26]因此,当其他主体的策略给定后,选择算子可能根本没有时间将策略调整到给定参数时的最优策略,其他主体的策略就已经发生了变化,从而导致自己适应度函数中相关参数的变化。也就是说,劳资在职培训博弈演化均衡策略的实现,与劳资各方策略的稳定性紧密相关;如何减轻或者消除竞争对手“搭便车”行为以及社会环境的变化对劳资双方策略稳定性的负面影响,是实现劳资演化均衡策略、进而实现劳资合作的关键。这表明,必须设计一套“激励—惩罚”机制,抑制机会主义行为,以维持劳资双方在职培训博弈策略的稳定性。

三、劳资在职培训博弈的演化稳定策略基于以上认识,假设企业(

| 表 1 劳资在职培训博弈支付矩阵 |

由于这是一个非对称演化博弈,假设企业群体中初始选择“投资”策略的比例为

| $\frac{{d{S_t}(A)}}{{dt}} = {S_t}(A)[{U_t}(A) - \bar U]$ |

其中,

企业(M):

| ${M_1} = y(\pi - c + a) + (1 - y)(\pi - c)$ |

| ${M_2} = y(\pi - b) + (1 - y)\pi $ |

| $\bar M = x{M_1} + (1 - x){M_2} = x({M_1} - {M_2}) + {M_2}$ |

| $\begin{array}{l}{{dx} / {dt}} = f(x) = x({M_1} - \bar M) = x(1 - x)({M_1} - {M_2}) =\\x(1 - x)[y(a + b) - c]\end{array}$ | (1) |

员工(N):

| ${N_1} = x({\theta _1} - a) + (1 - x)({\theta _2} + b)$ |

| ${N_2} = x({\theta _1} - F) + (1 - x){\theta _2}$ |

| $\bar N = y{N_1} + (1 - y){N_2} = y({N_1} - {N_2}) + {N_2}$ |

| $\begin{array}{l}{{dy} / {dt}} = g(y) = y({N_1} - \bar N) = y(1 - y)({N_1} - {N_2}) =\\y(1 - y)[a - x(\alpha + b - F)]\end{array}$ | (2) |

式(1)和式(2)分别描述了劳资双方在长期的重复博弈过程中各自的策略选择行为,劳资在职培训博弈策略演化路径可由上述两式组成的系统来描述。

令f(x)=0,g(y)=0可解得这个动态系统共有(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)和

| ${J_E} = \left(\!\!\!\! {\begin{array}{*{20}{c}} {(ay + by - c)(1 - 2x)}&\!\!\!\!\!\!\!\!{x(1 - x)(a + b)} \\ \!\!{y({\rm{1}} - y)(a + b - F)}&\!\!\!\!\!\!\!\!{(ax + bx - Fx - b)(2y - 1)} \end{array}} \right)$ | (3) |

分别求上述式(3)矩阵

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

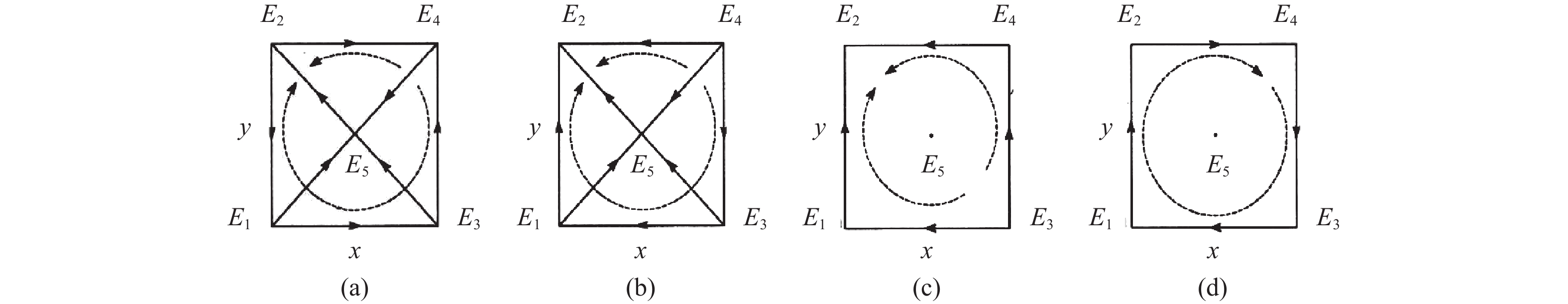

这表明劳资在职培训博弈存在多个演化方向与路径。根据上述复制动态方程稳定解的条件,通过调节可控变量

|

图 1 劳资在职培训博弈演化路径 |

第一,当加大培训完成后员工“不合作”的惩罚力度,同时增加企业对于雇佣关系的维系成本,使得

第二,当对培训完成后员工“不合作”的惩罚力度不够,同时企业对于雇佣关系的维系成本低廉,使得

第三,当企业所获在职培训投资收益分配不足,使得

第四,如果对员工“不合作”行为的惩罚力度不够;同时,企业雇佣关系的维系成本上升,使得

通过上述分析可知,引入在职培训激励—惩罚机制之后,劳资在职培训博弈是否最终能够演化为社会所期望的“企业投资,员工合作”局面,取决于对员工在职培训完成后“跳槽”等机会主义行为的惩罚力度及其执行效率、企业在职培训投资收益分配比例以及雇佣关系的维系成本三者的协整关系。通过调整这3个变量的关系,以满足

随着劳动力市场供求关系的改变,技术创新与产业升级已成为企业突破困境,获得竞争新优势的基本途径,在职培训已成为我国大多数企业面临的现实课题。在职培训离不开员工的合作与配合,为了激发员工的“合作”精神,保证员工获得在职培训相应收益是关键。上述劳资在职培训博弈支付矩阵表明,员工获得培训后收益大于未培训所有收益,即(

| [1] |

贝克尔. 人力资本[M]. 梁小民, 译. 北京: 北京大学出版社, 1987.

|

| [2] |

MINCER J. On the job training: costs, returns, and some implications[J]. Journal of Political Economy, 1962(70): 50-79. DOI:10.1086/258725 |

| [3] |

KATZ W. Investment in general training: the role of information and labour mobility[J]. Economic journal, 1990(100): 1147-1158. |

| [4] |

MORTENSEN D T, PISSARIDES C A. Job creation and job destruction in the theory of unemployment[J]. Review of economic studies, 1993, 61(3): 397-415. |

| [5] |

ACEMOGLU, DARON, PISCHLE JOM, et al.. Training in imperfect labour markets[J]. Economic journal, 1999(107): 112-142. |

| [6] |

TSUI A. Alternative approaches to the employ organization relationship: does investment in employees pay off?[J]. Academy of management journal, 1997, 40(5): 1089-1121. DOI:10.5465/256928 |

| [7] |

MITCHELL S M, E LEE M L, GARCIA. Structure and function of extracellular loop 4 of the serotonin transporter as revealed by cysteine-scanning mutagenesis[J]. Journal of biological chemistry, 2004, 279(23): 89-99. |

| [8] |

HOM P. Explaining employment relationships with social exchange and job embeddedness[J]. Journal of applied psychology, 2009(2): 277-297. |

| [9] |

BULUT C, CULHA O. The effects of organizational training on organizational commitment[J]. International journal of training & development, 2010, 14(4): 309-322. |

| [10] |

WETERINGS A, MARSILI O. Spatial concentration of industries and new firm exits: does this relationship differ between exits by closure and by M & A[J]. Regional studies, 2015, 49(1): 44-58. DOI:10.1080/00343404.2012.726708 |

| [11] |

GANCO M, ZIEDONIS R H, AGARWAL R. More stars stay, but the brightest ones still leave: job hopping in the shadow of patent enforcement[J]. Strategic management journal, 2015(36): 659-685. |

| [12] |

翁杰, 郭天航. 中国农村转移劳动力需要什么样的政府培训?——基于培训效果的视角[J]. 中国软科学, 2014(4): 73-82. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2014.04.007 |

| [13] |

武娜. 农民工培训的就业效应和收入效应[D]. 长春: 吉林大学, 2016.

|

| [14] |

胡永远, 李少斌. " 逆向选择”下人力资本投资的博弈分析[J]. 社会科学家, 2002, 17(2): 21-25. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2002.02.009 |

| [15] |

李嘉明. 企业人力资本投资研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2003.

|

| [16] |

薛乃卓. 基于能力视角的人力资本评价与增值激励研究[D]. 天津: 天津大学, 2005.

|

| [17] |

徐杰芳, 杨俊龙. 博弈分析企业人力资本投资[J]. 特区经济, 2006(4): 184-186. DOI:10.3969/j.issn.1004-0714.2006.04.075 |

| [18] |

李桂兰, 胡建平. 企业人力资本投资博弈分析[J]. 财经理论与实践, 2007(1): 91-94. DOI:10.3969/j.issn.1003-7217.2007.01.020 |

| [19] |

路竞竞, 宁宣熙. 企业人力资本投资风险决策的博弈分析[J]. 现代商贸工业, 2007(12): 23-25. DOI:10.3969/j.issn.1672-3198.2007.12.011 |

| [20] |

解百臣, 吴育华. 企业员工培训投资博弈分析[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2007(3): 97-100. DOI:10.3969/j.issn.1009-1971.2007.03.021 |

| [21] |

汪丛梅, 黄峦. 企业员工特殊性在职培训的博弈分析[J]. 吉林大学学报(信息科学版), 2007(2): 325-329. |

| [22] |

谢文昕, 周亚, 李克强. 人力资本投资失衡的进化博弈分析[J]. 北京师范大学(自然科学版), 2007(2): 209-212. |

| [23] |

叶彩霞, 刘碧云, 秦红霞. 农民对人力资本投资的演化博弈分析[J]. 生产力研究, 2010(1): 70-71.

|

| [24] |

黄茜. 基于博弈的职业技术培训研究[J]. 理论月刊, 2011(3): 91-93. DOI:10.3969/j.issn.1004-0544.2011.03.026 |

| [25] |

王晓莉. 人力资源开发多主体博弈及演化模型研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2013.

|

| [26] |

陈学斌. 博弈学习理论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1999.

|

| [27] |

FRIEDMAN D. Evolutionary games in economics[J]. Econometrica, 1991, 59(3): 637-66. DOI:10.2307/2938222 |

2018, Vol. 18

2018, Vol. 18