中国共产党第十九次全国代表大会报告提出打造共建共治共享的社会治理格局。这需要充分发挥社会组织的作用。社会工作者(以下简称社工)作为社会组织的主要承载体,是创新社会治理体系的重要构成部分,其以实现社会与个体的发展为价值取向,通过运用科学专业的工作手法、技术与能力解决当前各类社会问题,着力推动社会与个人相互关系的协调改善,为实现全面建成小康社会贡献专业之力。随着社会的快速发展,居民对社会工作者的需求量也与日俱增。

在现代社会,形象对个体和组织的生存与发展产生了越来越深刻的影响,形象的价值也日益引起人们的广泛关注。[1]50良好的公众形象作为一种重要力量将有助于个体和组织获得更多的支持。根据Vogt的研究,只有人们喜欢和赞许一个群体时,人们才会愿意改变对该群体的行为。[2]社工呈现出良好的形象,有助于其获取更多社会资源与支持,得到社会公众信任,提升双方之间的关系水平,利于社工面向社会公众提供各类专业服务,从而推动社会工作在国内的发展。如果社工呈现出不良的形象则会影响到社会公众对社工的信任与接纳程度,甚至引起多方对社工功能效用的质疑,最终阻碍社会工作的发展。正如NASW前执行长Nieves所言,除了公众对我们专业经由不公平的方式获得,并基于错误信息所认识的不够准确的形象困扰着社会工作者外,很少有其他的事情困扰着社工。[3]

广东作为国内社会工作发展的前沿,经过多年的发展,已有大量的社工在各个场景中为各类服务对象提供服务,那么在当地居民眼中社工的形象究竟如何?其形象的塑造会受到哪些因素的影响?又可以从哪些方面进一步改善社工的形象呢?

二、文献综述和研究设计(一) 文献综述

要探究社工的形象,首先需要界定何为“形象”。从词源上考证,形象一词最早见于《尚书》和《周礼》的疏注,指的是人之相貌和物之形状。[1]2《现代汉语大词典》对形象的首要界定也是人或事物的具体形状或样子。[4]之后,学界对形象的研究逐步转向重点探讨人或事物在受众眼中的特征呈现以及做出的相应评判。段鹏认为,形象是指人们在一定条件下对他人或事物由其内在特点所决定的外在表现的总体印象和评价。[5]这一转变凸显了形象由自我向他者的转变。社会公众作为社工的主要服务受众,他们如何看待社工将极大地影响其对社会工作服务的接纳程度,进一步作用于社会工作的本土发展。这是对从社会工作专业学生和社会工作者的角度探讨社会工作者形象等研究的一定补充。[6-7]因此,本文对社工形象的界定是社会公众基于社会工作者所表现出来的大量可察觉特征而形成的一系列构想。

社会工作者作为社会工作的行动主体之一,公众如何看待社会工作将会影响到其对社会工作者的评判。以往的研究表明,社会公众对社会工作的形象定位处于模糊状态。尽管公众对社会工作具有一定的认知 (如测量公众是否知晓社会工作和参与频率等),但真正理解社会工作的仍占少数,如测量公众对专业特征和功能效用等的评价,因此,对于社会工作的总体形象评价并不高。[8-9]而作为常与社会工作并提的志愿服务,社会公众从起初对其持怀疑态度,“他们(志愿者)要么怀着什么不轨目的要么这些人就是傻子”,到逐渐开始了解志愿服务的特征,但仍认为志愿者就是不计个人利益得失提供免费服务。概而言之,公众对志愿服务缺乏更全面、深入、持久的思想认知和行动参与。[10-12]这些研究为本文探讨社会工作者形象提供了一定的对比参照。

聚焦于社会工作者在社会公众眼中的形象问题,学界主要是从三个方面开展相应的研究。第一,调查公众对社会工作者的教育资质、服务对象类型和干预问题类型等方面的评价,分析社会工作者的形象。如Kaufman和Raymond探讨了社工在美国阿拉巴马州公众心目中的形象。[13]但鉴于社会工作教育在中国正处于起步阶段,相应的资质判定也处于完善发展期,因此,本研究并不包括公众对社工的教育资质评价。第二,通过将社会工作者与其他助人者如精神病学家、心理咨询师和神职人员等的效用进行公众对比评价,从而分析社工形象。如Fall等人的研究则以此种方式进行研究。[14]考虑在中国大陆的语境下,相当一部分村居委员会工作人员承担了社会工作的语义,因此,本研究还将加入社会工作者与村居委员会工作人员角色的对比分析。第三,从知名度和美誉度两个维度探讨社工形象,如许莉娅认为公众的知道和了解程度即指知名度,公众的信任和赞许程度即指美誉度。[15]社会工作的实践伴随着价值取向,社工所体现出的道德感会反映在公众眼中,但这并不能简单概括为美誉度,且社会工作者是经过专业训练的人员,其专业性水平如何亦会影响到公众对其形象的评价。因此,本文认为对社工形象的分析还应有所扩充。

综上所述,形象作为一个复杂的概念,取决于受众对主体多维度表征的构想。因此,本研究将依据调查所得的数据资料,从开放的角度,采用探索性因子分析方法分析社工形象,提炼出社工形象的评判维度,进而描绘出社工形象的多面向特征,并借助多元线性回归模型分析影响社工形象塑造的因素,最后尝试提出具有针对性的策略。

(二) 研究设计

本研究采用问卷调查法,依据文献研究的结果,对社工形象调查指标进行条理化和具体化后形成一份此次调查的问卷初稿,经过试调查后,剔除无鉴别力的题项,以正式的调查问卷作为调查工具。

为分析居民所认知的社工形象,本研究选取广东社工发展过程中最具代表性的广州和深圳两市进行调研,通过多段随机抽样的方式,向居民共发放问卷500份,回收有效问卷464份,问卷有效率为92.8%。本研究采用SPSS24.0版本进行数据分析。本研究中社会工作者形象量表的内部一致性信度(Cronbach’s α系数)值为0.928,高于一般研究所需要的0.9,表明量表具有良好的信度;在结构效度上,量表的公因子累计贡献率为0.66,公因子方差和各个指标在相应因子上的因子载荷均达到所需要的标准,表明量表具有良好的效度。

三、数据分析(一) 社会工作者形象描绘

本文首先勾勒出社会工作者呈现的形象,随后通过探索性因子分析方法提炼出社会工作者形象的若干维度,并进行各个维度之间的比对分析,从而深入刻画其形象特征。

1. 社会工作者形象初识

(1) 以服务弱势困难群体为主的社工。社会工作自诞生之日起便以服务困难和弱势群体为己任,随着专业的成长,社会工作服务对象类型在扩展,但社会工作仍然遵循着这一理念。国内社会工作的发展,也有着相同的规律。表1给出了居民对社会工作者服务对象类型分布情况。

表1显示,居民们认为社工主要着力于老人和妇女等弱势群体以及低于正常生活水平的困难群体,二者占比远超其他类型的服务对象。当前广州、深圳两市的社会工作实践也以弱势和困难群体为主,在诸多的宣传上呈现的也多是这两类群体,企业社会工作、医务社会工作和矫正社会工作等领域发展相对缓慢。笔者访谈结果表明,居民认为“社工就是帮助困难群体的”。这一方面表明居民对社工的服务对象有一定认识,另一方面也可能囿于此形象认知,居民认为某些群体并不属于被服务对象,从而未能寻求社工的支持。

| 表 1 居民对社工服务对象类型的认知 n=434 |

(2) 贴近居民日常生活的社工。广州和深圳分别以家庭综合服务中心和社区综合服务中心(也称党群服务中心)作为为社工提供服务的主要空间载体,因此在本次调查中社工服务中心成为居民接触社会工作者的主要场所(40.8%) (见表2)。

| 表 2 居民接触社会工作者的场所 n=407 |

社工强调应深入了解服务对象的生活环境,在社区中去理解服务对象的生活全景,如某位服务中心的负责人对社工强调:“做社工不能仅仅只坐在办公室里面等着服务对象上门,应该多去社区里面转转,接触更多的居民,这样才能将我们的服务做好。”在此次调查过程中,相当一部分的居民表示,“在公园下棋、在广场跳舞的时候认识到了社工”,也有居民是“因为社工上门找我们聊天,所以就知道了他们”,二者占比合计48.4%,这样一种贴近日常生活的出现更加有助于居民熟悉和接受社工。

(3) 在微观层面持续施助的社工。社会工作的核心观点之一是助人自助,即借由社会工作者的支持与协助,服务对象逐渐成长起来并有能力去面对和解决问题,而非一直依赖于社会工作者,但是这一观点并没有得到居民们的认可 (见表3)。

由表3可知,超过三成的居民认为,社工扮演的角色是为服务对象提供持续性的帮助,而仅有一成左右的居民认为,社工扮演的是使服务对象发展能力的使能者,这需要社工去反思工作方式。张和清等人发现早期的实践项目终因未能发掘出当地居民的能力而半途而废。[16]作为社工应该注重培育居民的能力,以实现服务对象的持续性成长。

| 表 3 居民对社工角色的认知 n=433 |

社会工作方法除了直接服务方式外,还包括诸如社会政策倡导等间接服务方式,整合社会工作实务还应当寻求直接服务方式与间接服务方式的融合。但从调查结果来看,居民更多的认为社工是微观层面实践的直接助人服务提供者和行动倡导者,二者占比合计超过一半,而在宏观层面的政策倡导和社会资源协调占比不足三成,亦反映出当前社会工作发展的不足,在今后的社会建设中,社会工作者还需进一步在宏观层面发力。

(4) 颇具未来发展空间的社工。专业社会工作在国内的发展仅有数十年的历史,随着社会建设的加强,政府和其他各类组织都投入大量资源发展社会工作,社会工作呈现出一定的蓬勃之势,居民也根据自身的经验认为社会工作者的未来发展空间充足。一位居民第一次到访社区综合服务中心,在笔者向其简要介绍了中心情况后,他说:“小伙子,做你们这行还是很不错的,还有政府的支持,以后发展应该挺好的。”从调查结果来看,超过八成的居民持有这一观点(见表4)。这将吸引更多的人投身到社会工作行业,也将增强社会工作者的从业信心。

| 表 4 社工未来发展空间评价 n=445 |

2. 社会工作者形象刻画

在上述分析后,本文对社工形象量表中的指标进行因子分析,以提炼出形象的维度,并通过各个维度的对比分析,详细描绘社工形象。

因此,本研究首先对量表进行分析检验,判断数据是否适合进行因子分析 (见表5) 。

从表5可以看出,量表的KMO值为0.933,高于因子分析所需的0.9标准,并且Bartlett球形度检验的卡方值为6 546.034(p<0.05),表明数据适宜采用因子分析的方法。

| 表 5 社会工作者形象量表的KMO和Bartlett检验 |

然后,本文通过最大方差法对因子的载荷矩阵进行正交旋转,将30条指标提炼成5个维度,具体结果如表6所示。依据各个维度所对应的指标内容,可做如下处理。

| 表 6 社会工作者形象旋转成分矩阵 |

维度一命名为道德水平,包括“社工具有较强的公德心”、“社工待人接物礼貌热情”和“社工身上充满正能量”等9个指标。

维度二命名为专业技能,包括“社工展现出较强的专业性”、“社工在交流时表现出丰富的知识”和“社工善于和他人打交道”等6个指标。

维度三命名为工作表征,包括“社工的工作难度大”、“社工的工作很忙碌”和“社工的工作压力大”等5个指标。

维度四命名为社会美誉,包括“您非常愿意向遇到困难的亲朋好友推荐社工的帮助和支持”、“您遇到困难也会向社工寻求帮助和支持”和“您身边的亲朋好友很了解社工”等6个指标。许莉娅将美誉度界定为公众的信任和赞许[15]。本文认为,当公众遇到困难时倾向于寻求社会工作者的支持,体现公众对社会工作者的信任度;而当公众愿意支持亲朋好友成为社工时,反映公众对社会工作者的赞许程度;因此,将维度四命名为社会美誉。

维度五命名为功能效用,包括“社工和义工/志愿者发挥的作用一样”“社工和居委会工作人员发挥的作用一样”等4个指标。

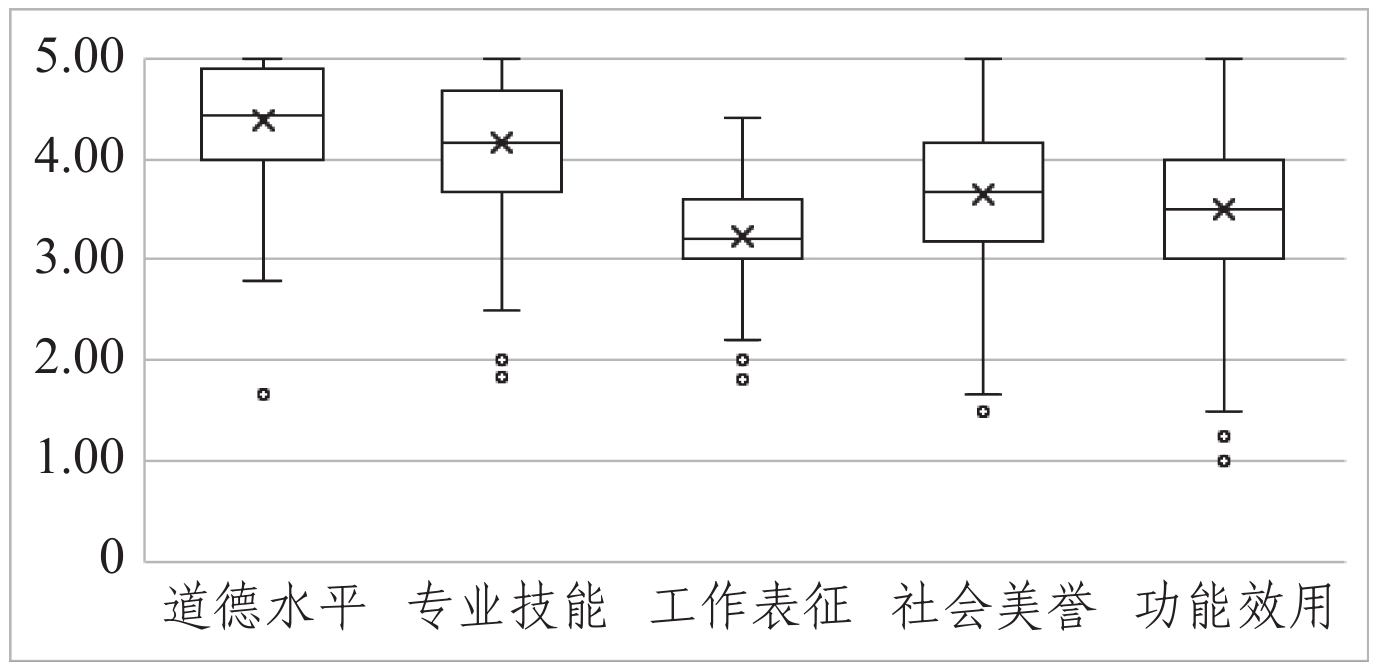

将各个维度对应的指标加总后取其平均值,从而构成社会工作者在各个维度上的形象得分 (见图1)。方差分析结果(F(4, 2 040)=205.842,p<0.001)表明,社工形象各维度之间的表现存在显著差异,社会工作者形象各维度中表现最好的是道德水平,其次是专业技能,再次是社会美誉和功能效用,最差的是工作表征。

|

图 1 社会工作者形象各维度的分值 |

换言之,在居民心中,社工具有高道德水平,表现出较强的公德心、正义感和责任感,语气温柔且颇具亲和力。王思斌认为,价值观是社会工作实践的基础,社会工作是一门充满价值判断的专业。[17]在当前我国社会工作实践中,社会工作者向困难弱势群体和其他需要帮助的群体提供人文关怀服务,回答了应该做和怎样做的价值取向问题。而笔者常常会听到居民对社会工作者说“谢谢你的帮助,你真是一个好人”。

居民认为,社会工作者善于理解他人的需求,能从他人的角度出发考虑问题,体现出较好的同理心与建立关系的能力,具有一定的专业性。如一位居民来到服务中心对社会工作者说:“上次你和我小孩聊了之后,他的表现越来越好了,还会和我一起制定学习计划,这以前他都不会和我说这些事。”

但居民认为,社工的社会美誉度一般,居民向社工主动寻求支持的意愿不足,社工的服务效果在社会中的认可度不高,与义工、心理咨询师或居委会工作人员的区别不够。彭灵灵认为,社会工作和心理咨询专业在工作理念和模式等方面具有一定的相似之处。[18]而正是这种类似,使得公众认为社会工作者和心理咨询师的角色功能相近,LeCroy和Stinson于美国所做的研究亦表明相近的结果。[19]这反映出社会工作者在国内和国际上都面临着一个共通的形象定位问题。此外,在中国大陆,村居委员会发挥了一定的社会服务供给作用,使得公众较难以区分社会工作者与村居委员会工作人员。王杰的研究也表明社会工作者容易被视作政府部门工作人员代表。[20]

此外,被关注的还有社工的工作表征。居民认为,社工工作入行门槛不高,工作难度较低,工作压力和工作忙碌程度都偏低。笔者所接触的不少居民认为,“高中毕业都能做了吧”,“你们做这行应该没什么太大的压力吧”;而国外大众普遍认为至少本科以上才能从事社工。[19]综上所述,当前我国社会工作者的形象还需进一步清晰化。那么又有哪些因素会影响到公众眼中的社会工作者形象呢?

(二) 社会工作者形象影响因素分析

本研究将前述五个因子整合成为一个综合指标,以反映社工形象,并以该综合指标作为因变量,建立三个多元线性回归模型 (见下页表7)。

| 表 7 形塑社会工作者形象因素的多元线性回归模型 |

从模型一中可以看出,男性和女性居民在对社工形象评价上不存在显著差异(p>0.05);但居民在社区的活跃程度会影响其对社工形象的认知,其活跃度每增加一个单位时,对社工形象的认知平均会增加0.535分(p<0.01)。从模型二中可以看出,居民在社区的活跃程度和对社工服务方式的了解度都会影响其对社工形象的认知,其中居民对社工服务方式的了解度每增加一个单位时,社工形象认知平均会增加0.575分(p<0.01),这与Kaufman和Raymond的研究结果一致;[13]而居民在社区中的活跃度这一变量的影响程度在下降,由原先的0.535降低为0.321,但仍然显著(p<0.05)。模型三则是在前面两个模型的基础上新引入居民对社工动态的关注度,其每增加一个单位,对社工形象认知评价会增加0.641分(p<0.01);但原先在模型一和二中产生显著影响的居民在社区中的活跃程度和居对社工服务方式的了解度都变得不再显著;而前述两个变量影响居民对社工动态的关注度。依据祥析分析中阐明分析的原理[21],表明二者是通过影响居民对社工动态关注度而作用于对社工形象的认知。因此,可从上述三个方面着手改善社会工作者形象。

四、总结与讨论本文通过对广州深圳两市居民的问卷调查发现,当前社会工作者的形象呈现出高道德水平和低工作专业性两极分化的特征。居民所理解的社会工作者是以支持弱势和困难群体为主,且在工作中表现出对居民的尊重与同理,故给予社会工作者较高的道德评价;但又由于生活经验和部分社会工作者的从业水平和工作方式或媒介宣传等诸多方面的原因,居民认为社工入行门槛低且工作难度小,故给予社会工作者较低的工作专业性评价。而这两个维度的叠加影响,使得社会工作者形象中的社会美誉和功能效用维度评价一般。本文还发现社会工作者的形象会受到居民在社区的活跃程度、居民对社工服务方式的了解度和居民对社工动态的关注度三个因素的影响。为提升社会工作者形象,推动社会工作的本土发展,应努力推进三方面的工作。

(一) 整合社会工作宣传体系

良好的社会工作形象有赖于多种宣传方式的整合和传播。数据显示,居民接触社会工作者的渠道以社区活动和网络媒体居多,二者总计超过一半的比重,因此各社工机构可多开展专项的社区宣传活动;同时借助于微信、微博和本地社区网络论坛等网络媒介,对专项社区宣传活动进行前期造势、中期实时互动和末期扩散推广,以便更多居民了解发生在本社区的故事。此外,还应联合政府部门、广播电视公司和报刊杂志社进行社工故事专访报道,形成“社工漫画”“社工微故事”和“社工微电影”等宣传资料,在公共交通、公共电视台等媒介上呈现,从而提升公众对社会工作动态的关注度。

(二) 聚焦专业性社工服务传播

在此次调研过程,不少居民将社工与义工“划等号”,认为社会工作者的工作专业性不足,入行门槛低,服务成效不足。而多元线性回归模型结果表明,居民对社工服务方式越了解,其对社会工作者的形象评价越好,因此在整合社工宣传体系中,社工机构应与政府部门、传媒公司等多主体深度协作,注重对社会工作者的价值理念、专业技能、工作手法和工作方式,特别是服务成效等专业性内容进行深入简出的传播,改变以往的表层性,从而增强居民对社会工作者专业性的信心,加深其对社工动态的关注程度,进一步提升居民心中社会工作者形象。

(三) 借力社区关系网链式扩散

在多元线性回归分析中,本文发现在社区越活跃的居民,其对社会工作者形象评价越好。因此在整合式社工宣传体系中,社工机构、政府部门以及传媒公司等多主体应注重挖掘高活跃度社区居民,合作并培育社区骨干居民。同时借由这部分居民的力量,改进宣传方式与内容,以积极融入到社区关系网络中,透过其所形成的骨干型节点逐步向社区关系网络中的其他居民进行链式扩散,推动更多的居民了解社会工作者的专业性,进而改善社会工作者形象。

| [1] |

秦启文, 周永康. 形象学导论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2004.

|

| [2] |

VOGT W. What is tolerance and why should we teach it[J]. Review of education pedagogy and cultural studies, 1994, 16(3-4): 277-296. DOI:10.1080/1071441940160304 |

| [3] |

NIEVES J. Building a better public image[N]. NASW News, 1997-05-02.

|

| [4] |

阮智富, 郭忠新. 现代汉语大词典(上册)[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2009: 1311.

|

| [5] |

段鹏. 国家形象建构中的传播策略[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2007: 7.

|

| [6] |

DENNISSON S. Students’ perceptions of social work: implications for strengthening the image of social work among collegestudents[J]. Social work, 2007, 52(4): 350-360. DOI:10.1093/sw/52.4.350 |

| [7] |

ZUGAZAGA C. Social worker perceptions of the portrayal of the profess in the news and entertainment media: an exploratory study[J]. Journal of social work education, 2006, 42(3): 621-636. DOI:10.5175/JSWE.2006.200500502 |

| [8] |

张丽芬, 童翎. 论社会工作职业的社会认同度[J]. 贵州师范大学学报, 2015(3): 156-160. DOI:10.3969/j.issn.1001-733X.2015.03.026 |

| [9] |

乜琪. 服务对象对社会工作的职业认同研究——对北京、上海两地社会服务对象的调查[J]. 新视野, 2011(1): 79-81. DOI:10.3969/j.issn.1006-0138.2011.01.022 |

| [10] |

蔡静, 冯文艳. 义工社会认同影响因素分析[J]. 大连大学学报, 2013(2): 104-107. DOI:10.3969/j.issn.1008-2395.2013.02.023 |

| [11] |

李保军. 深圳志愿服务的创新与可持续发展[J]. 特区实践与理论, 2012(4): 83-85. DOI:10.3969/j.issn.1673-5706.2012.04.025 |

| [12] |

王兴国, 王泓, 代俊林. 大学生志愿服务的社会形象及提升策略[J]. 思想理论教育, 2013(1): 92-95.

|

| [13] |

KAUFMAN A. Public perception of social workers: A survey of knowledge and attitudes[J]. Arete, 1995, 20(2): 24-35. |

| [14] |

FALL K. The public perception of mental health professions: an empirical examination[J]. Journal of mental health counseling, 2000, 22(2): 122-134. |

| [15] |

许莉娅. 专业形象的定位与塑造——中国社会工作专业发展的策略性思考[J]. 中国青年政治学院学报, 2004(6): 112-118. DOI:10.3969/j.issn.1002-8919.2004.06.021 |

| [16] |

张和清, 杨锡聪, 古学斌. 优势视角下的农村社会工作——以能力建设和资产建立为核心的农村社会工作实践模式[J]. 社会学研究, 2008(6): 174-193. |

| [17] |

王思斌. 社会工作导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004: 84.

|

| [18] |

彭灵灵. 心理咨询与社会工作的异同辨析及应用[J]. 社会工作与管理, 2017(6): 41-46. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2017.06.006 |

| [19] |

LECROY C. The public’s perception of social work: Is it what we think it is?[J]. Social work, 2004, 49(2): 164-174. DOI:10.1093/sw/49.2.164 |

| [20] |

王杰, 康姣, 方跃. 从单向到双向: 社会工作专业关系探讨[J]. 社会工作与管理, 2017(5): 18-23. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2017.05.003 |

| [21] |

李沛良. 社会研究的统计应用[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2001: 222-225.

|

2018, Vol. 18

2018, Vol. 18