2. 华东师范大学社会发展学院,上海,200241

2. 华东师范大学社会发展学院,上海,200241

2. School of Social Development, East China Normal University, Shanghai, 200241, China

随着我国老龄化进程的加快,老年人慢性病发病率不断增高,慢性病对老年人的身体健康状况产生了威胁,甚至导致老年人的失能化。学者伯里曾提出,慢性病是对人生进程的一种破坏,罹患慢性病的患者的日常生活结构以及知识都会受到破坏。[1]慢性病的流行和特殊性使得患者遭受长期带病生活的压力,影响患者的个体健康和社会交往等。

帕金森病是一种中老年人常见的神经变性疾病。据统计,全球罹患帕金森病的患者约有400万人,我国罹患帕金森病的患者约为200万人,其中60岁以上人群患病率为1.7%,每年新增病例约10万例。[2]帕金森病具有静止性震颤、强直、运动障碍以及姿势反射障碍四大主征,现阶段无法治愈,需要接受长期的药物治疗。罹患帕金森病的患者如果没有得到及时合理的治疗,容易导致身体机能下降,生活不能自理,最后出现各种并发症导致死亡。在这一过程中,面对疾病发展所带来的影响,帕金森患者也面临着诸多心理、社会层面的问题,严重影响了他们的生活质量。

一、文献回顾

(一) 有关帕金森患者的研究

目前针对帕金森患者的研究主要集中于医学及护理学研究,随着医院向“生理—心理—社会”模式转型以及全人关怀理念的发展,学者逐渐关注患者面临的诸多问题,并从患病经历出发,探讨跨团队干预方法。

1. 帕金森患者面临的问题

帕金森患者面临着运动和非运动症状的双重挑战。研究表明,在生理层面,随着运动症状的出现,帕金森患者日常活动能力衰退。[3]药物治疗是当前主要的治疗方法,随着疾病进程的发展,药物在管理症状方面的有效性也受到挑战。在心理层面,罹患帕金森后,患者因疾病失去了对健康的安全感,主观感觉异常,出现茫然、烦躁、焦虑等不良情绪;患病同时使患者变得敏感,他们更注重他人对自身的评价。[4]对于帕金森患者而言,焦虑抑郁症状较为常见。在社会层面,帕金森患者及其家庭主要面临着照顾的压力以及因疾病带来的病耻感所导致的社交圈的缩小。[5]

2. 帕金森患者患病经历研究

Mary G等人梳理了帕金森患者的患病经历,包括确诊时的震惊与否定,对疾病治愈抱有的希望、与疾病相处的蜜月期(即治疗效果较好、患者在工作和社会中接触的人并未意识到其疾病)以及最后接纳疾病。[6] Scott则通过对个案患病经历的研究,梳理出帕金森疾病对患者社会、情绪和生理方面的影响。在生理层面,尽管帕金森患者仍能完成诸如料理、清洁、沐浴等动作,但随着疾病的发展,手指的精细动作受限将给其日常生活带来困难。在情绪层面,由于帕金森疾病发展进程缓慢,加之年龄衰老导致的身体机能退化,会给帕金森患者疾病的确诊带来挑战。面对疾病,帕金森患者担心认知水平及自理能力和自尊水平的下降,会出现抑郁、愤怒、悲伤等不良情绪。在社会层面,由于行动不便,帕金森患者倾向于减少社交频率及向提供整合照顾的机构寻求帮助。[7]

(二) 对社会工作介入帕金森患者的研究

1. 介入困境

向帕金森患者提供服务的社工则面临着内部与外部的介入困境。外部介入困境:一方面,在健康和社会服务方面的整合照顾模式还存在缺陷,患者回归社区后的照顾需求无法满足;[8]另一方面由于专家资源有限,社工面临着转介渠道不畅的困境,而服务资金匮乏也在一定程度上影响了服务质量。内部介入困境:由于社工自身关于帕金森疾病的知识与经验不足,限制了其面向帕金森患者开展服务的质量。[9]

2. 介入方法

Morton等人面向加利福尼亚州的帕金森患者提供线上支持小组服务,通过研究发现,帕金森病人乐意参与专业化的线上支持小组,但与传统支持小组相比,线上支持小组的参与者趋于年轻化且抑郁症状较轻,小组流失率较高。通过参与线上支持小组,帕金森患者的生活质量明显提升。[10]

3. 介入方向

Christina等人在研究了帕金森病与抑郁、药物依赖之间存在的明显相关性后,建议社工在干预时要将患者当作伙伴,识别被疾病掩盖的抑郁及药物依赖情况,通过动员患者的社会支持,教育及鼓励患者参与支持小组以及跨团队合作,减轻患者的不良情绪。[11] Scott从证据和研究出发,认为社工或个案管理者可以通过强化社会支持以及运用认知行为疗法改善帕金森患者的抑郁及生活质量;此外,家庭治疗也是有助于改善帕金森患者社会孤立和抑郁的方法。[7]

(三) 文献述评

国内外关于帕金森及社会工作介入帕金森患者的研究存在一定差异。在研究内容方面,国外学者一方面通过梳理帕金森患者的患病经历及开展相对应的实务研究,为本土社会工作介入帕金森患者的服务提供了可借鉴的模式及发展方向;另一方面也通过反思当前健康照顾与可获得的资源之间、社工知识储备与实际服务之间存在的鸿沟,指明当前社工介入帕金森患者服务中的不足。而国内针对帕金森患者的研究主要集中在医学和护理学领域,主要研究不同干预模式对改善患者不良心理发挥的作用,开展服务的主体以护士为主。在理论运用方面,国外学者主要从认知行为疗法、家庭治疗等理论视角来改善患者的不良情绪,增强患者的社会支持;而国内学者主要从护理角度对帕金森患者的不良心理情绪进行干预,鲜见运用社会工作理论进行介入的相关研究。

国外的研究已验证团体工作对改善帕金森患者生活质量的有效性。而国内针对帕金森病患者及其社会工作介入的研究数量较少,且较少从生理、心理及社会层面进行整合的健康状况干预,也未有特定的改善帕金森患者整体健康状况的干预模式,因此有必要探索特定的干预模式以回应帕金森患者的需求。这要求社工与医疗团队一起发展一套特定的干预模式,该模式能够适应本土服务人群,在提升患者健康自我管理的意识与健康自我管理能力的同时,能有效改善患者的生理、心理及社会层面的健康状况。因国内关于社会工作介入帕金森方面的研究不足,在借鉴国外社会工作实践经验的基础上,本研究从增权视角出发,探讨小组工作介入帕金森患者的干预模式及其成效。

长期带病生活不仅为帕金森患者及其家庭带来了沉重的经济负担和照顾负担,也对医疗技术的发展以及医务社会工作的介入提出了新的要求。医务社会工作者作为医疗卫生机构中跨学科团队中的一员,在解决患者和家属心理、社会问题等方面发挥着重要作用。[12]尽管帕金森病给患者及其家庭带来了诸多问题,但是医务社会工作者相信案主的潜能,认为罹患疾病的患者并非无能为力的个体,他们能够通过发挥主观能动性提升应对问题的能力。另一方面,医务社会工作因其独特的价值理念与科学的实践方法,也能够将医疗系统的资源整合起来,促进各行动主体间的协商合作。[13]

随着人们对健康关注的不断增加,健康的内涵已由生理层面的健康拓展至生理、心理、社会健康的总和。在健康中国以及健康老龄化的背景下,对社会工作介入帕金森患者的实践进行研究,在协助帕金森患者正确面对疾病的同时,有助于对本土医务社会工作实践模式进行探索。

二、帕金森患者需求评估为全面评估帕金森患者的健康状况和生活质量、了解帕金森患者的需求、为病友支持小组的开展提供依据,医务社工运用问卷法和访谈法对帕金森患者进行需求评估。在帕金森病友支持小组开展前,向帕金森患者发放了自测健康评定量表(SRH MS),并通过电话访谈和面谈了解患者的基本情况。自测健康评定量表是国际上较为通用的健康测量方法之一,由10个维度、48个条目组成,包括生理健康、心理健康和社会健康三个评定子量表,用于收集个体对其健康状况的主观评价和期望。[14]访谈的内容则包括患病情况、兴趣爱好、社交状况、日常活动等方面。通过对问卷结果的统计与分析以及访谈资料的整理发现,帕金森患者在生理、心理和社会层面都存在问题。

(一) 生理层面

帕金森疾病多发于中老年群体,由于衰老过程的影响,这一群体面临着组织器官的储备力减少、适应能力降低、抵抗力减弱、反应迟钝、机体的不稳定性增加等问题,[15]加之疾病的影响,使得患者感受到了生理上的限制以及不适,并进一步影响了患者的生活质量。问卷显示,所有参与调查的帕金森患者都感觉到自己的健康状况不尽如人意,且较先前的健康状况出现较大下滑。

帕金森病在一定程度上妨碍了帕金森患者正常的生理活动。一方面,由于年龄增长所造成的视力、听力水平下降,使帕金森患者感受到器官功能的退化;另一方面,诸如能量消耗较大的活动和较长距离的步行都使得帕金森患者体会到了健康状况对日常活动的限制。

在开组前的电话访谈中,多数组员表示希望减轻身体抖动的状况以减少其对生活的影响,以提高生活质量。当身体状况大不如前、无法满足帕金森患者正常生活的需要、甚至对其生理职能的履行造成困难时,帕金森患者往往会感到一种对疾病的无力感,处于一种弱势和低自我效能的状态。

(二) 心理层面

罹患帕金森疾病后,患者面临着由正常人向患者的角色转变,在这一过程中,虽然帕金森患者免除了“正常”的社会角色,并逐渐依赖他人的照顾,但当疾病逐渐使患者的生理机能退化时,患者则失去了拥有健康身体的安全感,容易陷入一种对疾病不可控的焦虑情境之中,出现抑郁、烦躁等不良情绪。许多帕金森患者表示,因为疾病对生理和外形的持续影响,容易产生孤独感及空虚感,感受不到生活的意义。

(三) 社会层面

由于健康状况及情绪问题,疾病对帕金森患者和其他群体的正常社会交往产生了一定影响。身体活动的限制使得许多患者逐渐缩小了自身的社会交往圈,变得封闭,很少参与集体活动。此外,许多帕金森患者表示,不只是陌生人对于帕金森病没有充分的理解,有时亲戚朋友对于疾病也存在误解。在家庭与社会中,帕金森患者难以获得他人对自身疾病的理解。

三、社会工作从增权视角介入帕金森患者的实践分析增权作为社会工作的一个重要概念,自20世纪90年代开始备受瞩目。增权是个体、团体和社群掌管其境况、行使其权利并达成其自身目的的能力,以及个别和集体地,能够借此帮助自己和他人将生命的品质提高到最大限度的过程。[16]19-20增权视角强调发展案主力量或能力的重要性,旨在减少弱势群体成员因负面评价而形成的无力感,实现案主对自身生活的控制,增强对自己解决重要问题的信心,认识并发展自身行动的能力,在做出决定和具体行动过程中增强独立性。[17]如,在社会工作增权视角的基础上,引入影像发声法呈现帕金森患者的生活状态,拓宽帕金森患者的表达渠道。影像发声法的核心是充权、社区参与和政策倡议,旨在通过摄影促进个人的自我探索,包括自我反思、自我身份认同、发展人际关系和促进沟通,以及促进改变。[18]在小组中主要通过引导帕金森患者拍摄和对照片的意义进行分享并制作成摄影成果展,识别自身的潜力及资源,从而获得改变的动力,达到增权目标。

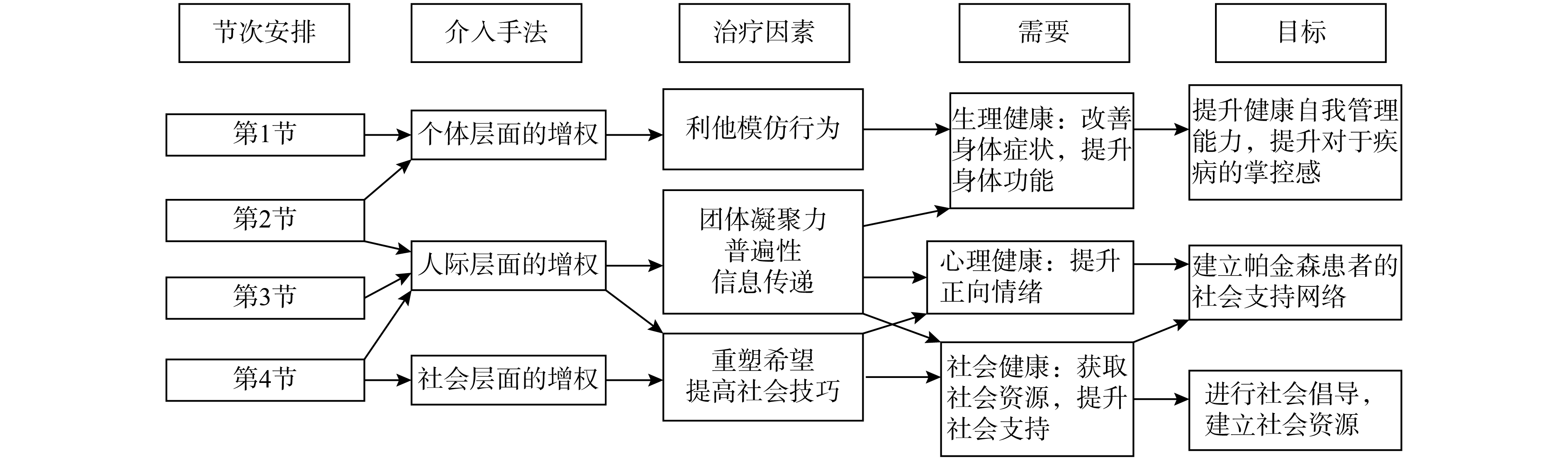

经过疾病评估以及前期的访谈,确定的小组成员均为在帕金森专科门诊就医、渴望改变现状的新帕金森患者。自2016年6月至2017年5月共举办2期帕金森病友小组、每期4节小组活动,每节时长60—90分钟。基于对帕金森患者现状的分析以及增权视角的实践模式,在小组中,结合组员在生理、心理、社会层面的需求,运用增权视角,从个体、人际关系和社会三个层面向帕金森患者进行增权实践,小组的实践逻辑框架如图1所示。

|

图 1 帕金森小组实践逻辑框架 |

(一) 个体层面:能力培育与优势挖掘

对于帕金森患者而言,在生理层面,因疾病进程的不断恶化,疾病带来的运动症状的影响不断凸显,帕金森患者的身体机能及活动能力不断退化,对身体的掌控感下降;在心理层面,则会因疾病对身体的影响产生诸如焦虑、抑郁、低自我效能感等不良情绪,进而处于一种失控感之中,忽视了自身原有的潜能和优势。个体层面的增权聚焦个体自身的生活能力和影响社会环境能力的提高,注重个体主观心理上的控制感、自我评价和满足感的提升以及改善、改变环境和自我的行动。[19]在小组中,个体层面的增权主要集中在小组的前期和中期,意在通过对帕金森患者能力的培育,改善其身体症状,使帕金森患者通过自身实践提升权能感,增强对疾病和生活的掌控感;通过优势视角的运用,挖掘其被疾病掩盖的潜能,提升自我效能感,进而提升生理和心理健康水平,实现个体层面的增权。

1. 能力培育:构建“教育—实践”健康自我管理实践框架

罗伯特认为,能力培育是通过让人们获得新技巧,或者对新技巧有更多的认知并有意识地使用新技巧,使人们能积极参与到满足他们自身及他人需要的行动中。[16]101 尽管帕金森病目前无法完全治愈,但科学的健康自我管理有助于控制疾病的发展进程,帮助组员延缓疾病在生理层面的影响。对于帕金森患者而言,改善和控制症状是其主要的需求之一,除了通过药物控制外,自身的行动也尤为重要。培养健康的自我管理意识,目前认为学习和进行手部精细运动锻炼、面部表情训练以及太极拳等运动对于帕金森患者身体症状控制具有积极作用。然而,由于健康教育的欠缺,多数帕金森患者目前仍旧只依赖于药物治疗,未意识到积极的健康管理能够减少疾病对自身的影响,同时,也少有途径获知正确的运动方法。

针对当前帕金森患者在健康自我管理方面理念和资源的缺乏,在“教育—实践”这一能力培育架构下,社工在第一节小组活动中链接资源,邀请帕金森专病门诊医生参与健康讲座环节,通过对帕金森病的成因、饮食、用药、运动等方面知识的教育,从医学专业角度使帕金森患者意识到自身在健康自我管理方面可扮演重要角色,使其树立初步的健康自我管理理念。之后,通过实践,强化帕金森患者健康自我管理的动力。通过教授简单易行的手指操、面部表情操等,鼓励帕金森患者在小组和家庭中实践,进而增强身体活动功能。

小徐:我一直以为帕金森只能靠吃药缓解疾病症状。上次小组里医生讲了很多缓解症状的方法,社工也教我们做了手指操,回家之后我也坚持锻炼。因为手指操很简单,随时随地都可以练习,确实有助于锻炼手指的灵活性。

2. 优势挖掘

研究显示,由于生理和认知症状的发展,帕金森患者在产生一系列负面情绪的同时,还担心尊严的丧失及不得不依赖他人的现实。为此,社工需要结合优势视角运用“利他”“模仿行为”这两个治疗因素,提升帕金森患者的自我效能感与认知。通过充分挖掘帕金森患者的潜能,使帕金森患者意识到自身的优势,减轻其负面情绪,提升其自尊水平。如在小组中的健康自我管理环节中,社工通过与帕金森患者的接触,了解其特长,邀请有能力的组员作为带领者引导其他组员共同完成手指操、面部表情操、太极拳等运动的练习。在带领和帮助其他组员练习、为其他组员树立学习和模仿的榜样的同时,认识到自己的潜力,增强组员的自我效能感。而当小组成员发现了组内的榜样,并目睹其他组员在袒露经验时得到的支持和理解后,这种成功经验会引导其做同样的尝试,采用小组中榜样的行为模式,或通过赞赏和模仿,提升自身应对疾病的能力。

阿豪:上一次佘太教我们打太极拳,看到她70多岁身体仍旧很硬朗,我很受鼓舞,也希望通过太极拳控制症状。现在我每天都练习太极拳,虽然不是很熟练,但感觉身体状况有了一定的好转。

(二) 人际关系层面

为改善帕金森患者信息支持、情感支持的单一来源及因病耻感而导致的自我封闭的困境,通过拓展人际关系,获得更丰富的社会资源和社会资本。[20]人际关系层面的增权主要集中在小组的中期,它一方面使弱势群体通过与他人互动结成社会关系网络,进而拥有一定的资本以对他人施加更强的影响;另一方面也可以使其在与其他群体的互动过程中提升自我形象,改变对自身群体的不利评价。[21]

1. 构建同伴支持

当前帕金森患者缺少同伴间交流的平台,也鲜见帕金森患者自发形成的互助团体,帕金森患者往往是孤单地与疾病“斗争”,能够获得的信息支持、情感支持均有限,不利于其树立应对疾病的正确观念。帕金森病友支持小组作为一种互助团体,由处境相同并寻求互助的同辈聚集而成。在小组中,实现共同的愿望、克服共同的障碍,激发成员进行社会变革和个人改变的想法,使“团体凝聚力”“普遍性”这两个治疗因素能够发挥作用。随着小组的开展,组员相互之间了解加深,因相似的求医、患病经历而产生归属感,认识到自己并不是唯一受到疾病困扰的人,他人也经历着自己经历的问题。小组的同质性使组员在分享成功经验和隐藏故事的过程中,能够感到其他组员的接纳和支持,进而感到自己不再孤独,获得了情感支持。小组中经验分享环节,则通过自身经验的分享为其他组员树立榜样,使得帕金森患者在同伴支持、榜样力量的影响下愿意尝试做出改变,追求更健康的生活方式。一个人能够获得的信息有限,而小组中疾病经验分享环节发挥“信息传递”和“重塑希望”两个治疗因素的作用,提升组员的权能感,强化小组中的信息支持,促进组员的改变。组员通过分组完成包括饮食、运动、用药在内的帕金森日志,交流各自在日常缓解症状、保持乐观心情方面的经验,实现信息传递并给予建议。当聆听到他人的成功经验,目睹其他组员发生的正向改变后,帕金森患者看到了自身存在的类似问题得以解决的希望,对改善自身问题有所鼓舞。

小刘:虽然佘太的年龄比我们大很多,但看到她坚持多年练习太极拳控制了病情的发展,我也很受鼓舞,也想要尝试太极拳练习,希望改善自己的症状。

2. 强化家庭支持

有效的家庭支持能够增强患者应对疾病的信心。在小组中,社工一方面运用影像发声法,邀请组员拍摄并携带有关家庭成员的照片,通过回忆家庭在生命历程中发挥的重要作用,使组员认识到家庭支持的重要性,进而获得改变的动力;另一方面,邀请有需求的帕金森患者家属共同参与小组,通过陪伴见证组员的变化,了解帕金森患者的心路历程。通过彼此之间的理解,强化帕金森患者的家庭支持。在小组末期,社工通过展示小组中拍摄下来的有关组员与家庭成员互动照片,进一步增强组员与家庭成员之间的连结。

兰兰:这是我们的全家福,现在儿孙满堂,他们平时也很关心我们,我很感激。特别是我的老公,他会给我烧饭,平时对我千依百顺,什么时候该吃药、什么时候要出去走走,他都会提醒我。

倪倪:我生病就感到家人的支持非常重要的,家人特别是我老公对我的支持很多,家务事基本由他来做,他让我多出去走走,多去唱歌、旅游,保持良好的心情。

3. 拓展社会支持

门诊时间的有限、缺乏相互交流的平台以及因疾病而造成的帕金森患者的“自我隔离”,使许多帕金森患者的社会交往圈局限于家庭。为了拓展帕金森患者的社会交往圈和积累社会资本,增强帕金森患者的社会支持及对他人施以更强的影响力进而帮助帕金森患者改善状态,在小组中,社工主要运用“提高社交技巧”这一治疗因素,通过在小组中向组员提供与他人接触的机会,引导组员尝试与家庭之外的人进行交往,增强对其他人的信任感,使之在小组之外也能与更多人进行交往。通过组织帕金森患者、患者与医生、患者与学生义工之间的活动,增强帕金森患者的社会支持,拓展帕金森患者的交往圈。通过搭建微信平台,使医生、病友之间有机会分享健康管理方面的信息,使帕金森患者扩展了获得社会资源的渠道。

老陈:没来参加小组前,我自己走了很多弯路,没想到第一次来这边看门诊,医生就告诉我有这个活动。在小组里,医生不只是看病的专家,也关心我们的生活,其他病友分享的经验也让我有了信心,小刘还经常在群里分享帕金森信息。我们这个团体就像一张网,把我们都串联在一起,使我们连结在一起,大家分享经验,相互学习,共同面对疾病与生活。

(三) 社会层面:发声渠道拓展

社会层面的增权主要集中在小组后期,并延续到小组结束后的社会工作之中。社会工作强调反思性实践,使不可能成为可能。将影像发声法应用于帕金森小组之中便是反思性实践的一种尝试。作为参与式行动研究的新方法,影像发声法最早应用于公共卫生研究领域。[22]影像发声法旨在让社会无权者担当摄影者,透过相片让社会大众意识到相关的社会问题并带来改变。[18]帕金森患者通过独立完成摄影作品的拍摄与诠释这一过程,达到实现自主创作、反思自我、展现帕金森患者生活状态的目标,为拓展帕金森患者的发声渠道,为促进更广阔层面的增权实践打下基础。在社会层面,社工主要通过引导组员制作和在不同情境下展示帕金森患者自己拍摄以及有关帕金森患者生活的照片,对帕金森这一疾病以及帕金森患者进行宣传,增强公众对于帕金森患者的认识。通过在帕金森专病门诊和神经内科病房放置帕金森患者制作的摄影作品集,吸引和引导更多帕金森患者和家属进行自我和人际关系层面的增权;通过在医院进行帕金森病友摄影作品展,使医护人员、患者及其家属能够进一步理解帕金森患者的生活境遇,为其获得进一步治疗和关注提供支持;通过制作有关帕金森小组的活动微信以及参与医务社工高峰论坛和国际社工日等契机,将院内影响扩展至院外,向更广泛的群体宣传帕金森疾病。

四、干预成效(一) 小组前后测结果评估

为了研究增权视角介入前后帕金森患者健康水平的变化,社工于小组结束后向组员再次发放自测健康评定量表作为后测,并运用SPSS 22.0对生理健康、心理健康、社会健康及自测健康总分进行评估(见表1)。

| 表 1 增权视角介入帕金森患者健康水平前后测T检验结果 |

由表1可知,经过增权视角的干预,帕金森患者在生理健康、心理健康、社会健康评分及自测健康总分方面均有一定程度的提升,其中,心理健康维度p<0.05,前后测评分具有显著性差异,在一定程度上验证了赋权视角介入帕金森患者心理健康的有效性。经过4节次小组干预,组员的正向情绪增强,心理症状和负面情绪有所缓解。

(二) 小组满意度评估

小组满意度问卷以及组员的回馈也体现了本次小组在个体、人际关系层面的变化。

| 表 2 小组满意度测评结果(%) |

1. 个体层面:促进个体发声,实现自我改变

通过小组中健康自我管理的安排,帕金森患者不仅学习到了疾病与管理的相关知识,还通过简单易行的运动进行实践,并根据自身的兴趣爱好在小组和家庭中进行训练。

小刘:我一直对太极拳很感兴趣,小组中也通过老病友的带领学习到了太极拳。回家之后我经常在小区里练习打太极拳,对我的身体很有帮助。

小徐:我觉得小组里教的手指操很好,在家里也能练习,锻炼手指的灵活性,里面有几个动作还是很有挑战性的。

在平日生活中,帕金森患者往往将自己面对疾病的压力和内心的渴望藏于心底或仅仅向家人倾诉,缺乏表达对于治愈疾病的迫切希望以及宣泄内心压力的渠道。帕金森病友支持小组的成立,为帕金森病友及其家属提供了表达渠道,促使组员诉说心底的压力与渴望,并得到支持。从满意度问卷调查结果可知,86%的组员认为自己能在小组中真实表达自身的想法与感受。而影像发声法在小组中的应用则为帕金森病友提供了一种新的发声渠道,一方面通过拍摄出清晰、饱含意义的照片呈现其在摄影方面的潜能;另一方面则通过照片这一媒介和背后意义的诠释,向更多人呈现这一群体生活的真实画面。

丁丁:患病后我开始适应身份的转变,适应从一名充满活力的社区工作者到患者角色的转换。从刚开始的情绪低落,到重新找寻生活中有意义的事、令自己开心的事,这是很大的成长。我也希望每位组员都能找到适合自己的生活方式,投入现时的生活中。

阿娣的先生:一直以来作为患者的家属承受着巨大的心理压力,无处诉说,小组在为患者创造交流平台的同时,也为患者家属提供了宣泄的渠道。

小组满意度调查显示,100%组员通过参与小组,自身获得了改变。当社工在小组中树立了榜样,通过榜样的示范、带动作用向其他患者呈现出生活的另一种可能性,使得帕金森患者获得了反思自我的动力与机会,重新审视能够通过自我改变促进疾病治疗的可能性。在小组中,组员通过学习、观察和体验,对自我不良的生活习惯和消极的心理状态进行了反思,并尝试改变。

苏先生:参与此次小组最大的体会是自己的改变。以前,我的生活习惯和作息方式均不健康,常常凌晨一两点钟才睡觉,白天很晚起床,平时不爱运动。生病后,我也非常苦闷,很少与人交流。通过此次小组,我能够主动走出家门,与更多组员进行交流。在听到其他组员的故事与分享时,我也很受鼓舞,愿意从做简单运动和改变作息方式开始,进行健康管理的改变。

苏先生的妻子从陪伴者的角度同样见证了其变化。她表示,原本不爱出门的苏先生能够在炎热的天气条件下坚持主动参与小组,她看到了丈夫的改变。

2. 人际层面:构建沟通平台,拓展社会资本

小组满意度问卷显示,所有参与小组活动的帕金森患者均表示通过小组认识了新朋友,并能获得其他组员的聆听与知识和情感上的支持。病友们不仅仅在组内,在组外也开始交流,扩大了人际交往的网络,建立了新的社会支持网络。同时,组员们希望未来定期举行类似的活动,使得病友之间的支持网络得以巩固。

老秦:通过小组活动,结识了很多病友,大家相互鼓励,相互支持,给了我很多希望和力量。

倪倪:小刘经常在群里发一些有关帕金森的消息,给了我们很多有用的信息。

在小组中,帕金森组员从由新结识的病友、医护人员组成的社会关系网络中获得了有关于饮食、用药、运动方面有价值的信息,并在遇到困难时从社会关系网络中获得了实质性帮助,在拓展社会支持网络的同时,从其中获取所需的资源。

五、结束语身体是连接自我和社会的桥梁,患病使正常生活被破坏,导致各种程度的苦难,并威胁到患者计划未来的能力及控制自己行动的能力。[23]当疾病对生理层面的破坏无法避免时,如何增强患者适应疾病的能力,缓解负面情绪,强化社会支持成为医务社会工作者需要考虑的问题。作为全人关怀理念的实践主体,社工在关注帕金森患者这一群体的同时,也应当将其放在更广阔的社会背景中考量。针对帕金森患者的介入,增权视角有助于帕金森患者心理健康的提升,本研究也是对医务社会工作干预研究领域的一次尝试。

然而,在验证社会工作介入帕金森患者心理健康的有效性之余,对其生理健康和社会健康水平提升的效果不明显。在日后的干预中,一方面,应当加强对帕金森患者用药、运动等方面的健康宣教,以减缓疾病的发展进程;另一方面,通过举办帕金森病友团体活动以及与社区、社会组织合作,提供帕金森患者融入社会的渠道,让更多人了解和关注帕金森患者这一群体,从而提升帕金森患者生理、心理、社会的整体健康水平。

| [1] |

MICHAEL BURY. Chronic illness as biographical disruption[J]. Sociology of health and illness, 1982, 4(2): 167. DOI:10.1111/1467-9566.ep11339939 |

| [2] |

DORSEY ER, CONSTANTINESCU R, THOMPSON JP, et al. Projected number of people with Parkinson’s disease in the most populous nations, 2005 through 2030[J]. Neurology, 2007, 68(5): 384-386. DOI:10.1212/01.wnl.0000247740.47667.03 |

| [3] |

MCLAUGHLIN D. Living and coping with Parkinson’s disease: perceptions of informal carers[J]. Palliative medicine, 2011, 25(2): 177-182. DOI:10.1177/0269216310385604 |

| [4] |

张晓萍. 帕金森患者心理特点与疏导[J]. 中国实用医药, 2013(4): 199-200. |

| [5] |

WRESSLE E. Living with Parkinson’s disease: elderly patients’ and relatives’ perspective on daily living[J]. Australian occupational therapy journal, 2007, 54(2): 131-139. DOI:10.1111/aot.2007.54.issue-2 |

| [6] |

MG BAKER, L GRAHAM. The journey: Parkinson’s disease[J]. British medical journal, 2004, 329(7466): 611-614. DOI:10.1136/bmj.329.7466.611 |

| [7] |

SCOTT A. Case study: the Parkinson’s experience[J]. Pure insights, 2013, 2: 5. |

| [8] |

M LLOYD. Where has all the care management gone? The challenge of Parkinson’s disease to the health and social care interface[J]. British journal of social work, 2000, 30(6): 737-754. DOI:10.1093/bjsw/30.6.737 |

| [9] |

M WALDRON W. What do social workers think about the palliative care needs of people with Parkinson’s disease?[J]. British journal of social work, 2013, 43(1): 81-98. DOI:10.1093/bjsw/bcr157 |

| [10] |

MORTON A, LIEBERMAN, ANDRE WINZELBERG, et al. Online support groups for Parkinson’s patients: a pilot study of effectiveness[J]. Social work in health care, 2006, 42(2): 23-35. DOI:10.1300/J010v42n02_02 |

| [11] |

CHRISTINA L. Parkinson’s disease, depression and mediation adherence[J]. Journal of gerontological social work, 2004, 42: 9-17. |

| [12] |

刘继同. 医务社会工作导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008: 1-20

|

| [13] |

苏海, 史娜娜." 一般系统论”视域下本土医务社会工作实践的路径创新——基于N区" 医路同行”项目的个案研究[J].社会工作与管理, 2015(5): 27-32.

|

| [14] |

许军, 王斌会, 陈和年. 自测健康评定量表信息管理系统的研制[J]. 中国学术期刊文摘, 1999, 5(10): 1316-1319. |

| [15] |

仝利民. 老年社会工作[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2006: 57-58.

|

| [16] |

罗伯特•阿达姆. 增权、参与和社会工作 [M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2013.

|

| [17] |

沈博雅, 姚进忠. 非政府组织推进外来务工人员城市融入的路径分析——基于赋权理论视角[J]. 南京人口管理干部学院学报, 2012(2): 71-75. |

| [18] |

陈伟业, 等. 相入非扉摄影为本活动与社工介入[M]. 香港: 策马出版社, 2015: 1-18.

|

| [19] |

范斌. 弱势群体的增权及其模式选择[J]. 学术研究, 2004(12): 73-78. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2004.12.012 |

| [20] |

冯华. 网络、关系与中国的社会地位获得模式[J]. 广西社会科学, 2004(1): 155-157. |

| [21] |

范斌. 弱势群体的增权及其模式选择[J]. 学术研究, 2004(12): 73-78. |

| [22] |

朱眉华, 吴世友, MIMI V. 社会工作介入与研究的新方法: 影像发声法——以T村外来务工家庭的母亲形象项目为例[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2012, 27(4): 1. |

| [23] |

威廉•考克汉姆. 医学社会学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 123.

|

2018, Vol. 18

2018, Vol. 18