扩展功能

文章信息

- 王刚, 李万洪, 康力文, 赵蔚, 王跃招

- WANG Gang, LI Wanhong, KANG Liwen, ZHAO Wei, WANG Yuezhao

- 四川蜂桶寨国家级自然保护区两栖爬行动物调查及区系分析

- Herpetological Resource Survey and Analysis in the Fengtongzhai National Nature Reserve, Sichuan

- 四川动物, 2021, 40(2): 233-240

- Sichuan Journal of Zoology, 2021, 40(2): 233-240

- 10.11984/j.issn.1000-7083.20200439

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-11-20

- 接受日期: 2021-01-04

2. 蜂桶寨国家级自然保护区, 四川宝兴 625700;

3. 西华师范大学生命科学学院, 四川南充 637002;

4. 中国科学院成都生物研究所, 成都 610041

2. Fengtongzhai National Nature Reserve, Baoxing, Sichuan Province 625700, China;

3. College of Life Science, China West Normal University, Nanchong, Sichuan Province 637002, China;

4. Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, China

作为生态系统中食物链的重要中间类群,两栖爬行动物生存现状关系到整个区域生态系统的健康与稳定。以此同时,两栖爬行动物也是研究四足动物起源与演化的理想模型(李成等,2017)。近30年来,全球的两栖爬行动物种群正在持续衰减,已经有41%的两栖动物和22%的爬行动物受到灭绝威胁(Stuart et al., 2004;Hoffmann et al., 2010)。保护区作为人类划出的特殊管理区域,是濒危物种的避难所,在生物多样性保护中起着十分重要的作用。四川蜂桶寨国家级自然保护区主要保护大熊猫等珍稀野生动物和混合森林系统,位于四川省宝兴县东北部,地处邛崃山脉中段,夹金山南麓,青衣江源头,是世界第一只大熊猫的发现地和模式标本产地。自保护区成立以来,两栖爬行动物多样性一直缺乏系统研究和报道。为了促进该地区生物多样性的科学保护与保护区的有效管理,受保护区管理局的委托,2017—2018年成都师范学院对保护区内两栖爬行动物多样性进行了实地调查。

1 研究区域自然概况蜂桶寨国家级自然保护区位于四川省雅安市宝兴县境内,地处青藏高原向四川盆地过渡的邛崃山系中段(102°48′~103°00′E,30°19′~30°47′N),总面积390.39 km2。地势东南低,西北高,山体剧烈抬升,河流强烈下切,形成山高、坡陡、谷狭的地形。该区地处“华西雨屏”地带,雨量充沛,年降水量超1 200 mm,终年潮湿多雾,年均日照时数仅为967.1 h。属亚热带湿润气候,年均5.9~7.2 ℃,7月均温15.1~16.3 ℃。区内植被垂直带谱明显:海拔1 600 m以下为亚热带常绿阔叶林,1 600~ 2 300 m为常绿阔叶与落叶阔叶混交林,2 300~2 900 m为针阔混交林,2 900~3 600 m为亚高山针叶林,3 600~4 400 m为高山灌丛草甸,4 400 m以上为流石滩植被或永久性积雪带。

2 研究方法 2.1 样线设置根据保护区地形、地貌特征以及两栖动物的生活习性和分布特点设置样线,以大水沟、锅巴岩、邓池沟、民治、穆坪、中坝6个保护站为中心,每个保护站设置调查样线5~10条,样线长500 m~2 km。主要沿溪沟、河流、林地、草地、公路等生境设置,涵盖保护区所有生境。与此同时,受保护区管理局委托,对宝兴县域范围内一些较好的生境也增设了少许样线,旨在为即将开展的大熊猫国家公园建设收集资料。

2.2 调查方法2017年7、8月,2018年5、6月对保护区进行了实地考察。对不同类型生境分白天和夜晚时间段进行,白天主要调查森林及草地,夜晚调查溪沟、河流及公路。

白天:以1~2 km·h-1的速度沿样线步行,仔细观察样线周围(左右各5 m)的情况,发现动物个体即以徒手或工具(蛇钩、网兜)捕捉,同时记录种类、GPS位点、海拔、生境等,并对物种的生境进行拍照。

夜晚:采用强光充电手电筒作为照明工具,以1~2 km·h-1的速度沿样线步行,以肉眼对样线周围(左右约5 m)仔细搜索,发现动物随即捕捉,同时记录种类、GPS位点、海拔、生境等,并对物种的生境进行拍照。

对每一物种进行少量个体标本采集,用70%乙醇保存。对不需要制作标本的个体,在辨认物种后放生。

|

| 图 1 四川蜂桶寨国家级自然保护区两栖爬行动物调查位点 Fig. 1 Survey sites in the Fengtongzhai National Nature Reserve, Sichuan |

| |

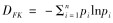

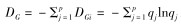

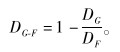

运用基于物种数目的G-F指数(DG-F)计算两栖爬行动物物种多样性(蒋志刚,纪力强,1999):DG-F是基于物种数目以研究科、属水平上物种多样性的参数,总结动物区系中的物种组成信息,包括度量科级阶元多样性的F指数(DF)和属级阶元多样性的G指数(DG)。若DG-F计算结果趋近于1,则代表DF下降或者DG上升;否则,DG-F趋近于0或负数。

,式中:

,式中: ,pi=Ski/Sk,Sk为k科的物种数,Ski为k科i属的物种数,n为k科的属数,m为科数。

,pi=Ski/Sk,Sk为k科的物种数,Ski为k科i属的物种数,n为k科的属数,m为科数。

, 式中:qj=Sj/S,S为总物种数,Sj为j属的物种数,p为总属数。

, 式中:qj=Sj/S,S为总物种数,Sj为j属的物种数,p为总属数。

|

依据《中国两栖动物检索及图解》(费梁等,2005)和《中国两栖动物彩色及分布图鉴》(费梁等,2012)对两栖类进行鉴定。根据《中国动物志爬行纲第一卷总论龟鳖目鳄形目》(张孟闻等,1998)、《中国动物志爬行纲第三卷有鳞目蛇亚目》(赵尔宓等,1998)、《中国动物志爬行纲第二卷有鳞目蜥蜴亚目》(赵尔宓等,1999)、《中国蛇类上》(赵尔宓,2006)和蔡波等(2015)对中国爬行类的再次分类评估结果对爬行类进行鉴定。动物名录采用《中国两栖、爬行动物更新名录》进行编目(王剀等,2020)。根据《中国动物地理》(张荣祖,2011)划分物种区系。根据《中国脊椎动物红色名录》(蒋志刚等,2016)确定物种保护等级。

2.5 物种资源等级划分参考杨道德等(2009)采用的方法,结合该区域实际调查情况,以野外遇见动物数以及发现动物的样线数共同确立物种资源等级。常见种:两栖动物遇见数量在16只以上或者发现动物样线数超过8条,爬行动物在6只(条)以上或者发现动物样线数超过5条;罕见种:两栖动物遇见数量在5只以下或者发现动物样线数少于2条,爬行动物在2只(条)以下或者发现动物样线数少于2条。

3 结果 3.1 物种组成本次调查共采集到两栖爬行动物标本253号,隶属于36种,结合访问法和文献资料,保护区共有两栖爬行动物56种,隶属于4目24科40属(表 1),其中,两栖动物24种,隶属于2目9科15属;爬行动物32种,隶属于2目15科25属。与保护区成立时的本底调查数据相比(内部资料),新增两栖动物5种:大齿蟾Oreolalax major、小角蟾Megophrys minor、理县湍蛙Amolops lifanensis、川村陆蛙Fejervarya kawamura和饰纹姬蛙Microhyla fissipes。新增爬行动物6种:山滑蜥Scincella monticola、北草蜥Takydromus septentrionalis、横纹龙蜥Diploderma fasciatum、刘氏白环蛇Lycodon liuchengchaoi、紫灰锦蛇Oreocryptophis porphyraceus和瓦屋山腹链蛇Hebius metusia。两栖动物以蛙科Ranidae占优势,共7种,占保护区两栖动物物种总数的29.2%,其次是角蟾科Megophryidae,共5种,占20.8%。爬行动物以游蛇科Colubridae占绝对优势,共8种,占保护区爬行动物物种总数的25%。常见种有山溪鲵Batrachuperus pinchonii、中华大蟾蜍Bufo gargarizans、华西雨蛙Hyla gongshanensis、四川湍蛙Amolops mantzorum、棕点湍蛙Amolops loloensis、宝兴树蛙Rhacophorus dugritei、峨眉树蛙Rhacophorus omeimontis、黑脊蛇Achalinus spinalis、中国钝头蛇Pareas chinensis、菜花原矛头蝮Protobothrops jerdonii、大眼斜鳞蛇Pseudoxenodon macrops、刘氏白环蛇、赤链蛇Lycodon liuchengchaoi、九龙颈槽蛇Rhabdophis pentasupralabialis等。大鲵Andrias davidianus、横纹龙蜥、脆蛇蜥Dopasia harti、美姑脊蛇Achalinus meiguensis在保护区内已经多年未见,宝兴齿蟾Oreolalax popei、大齿蟾、横斑锦蛇Euprepiophis perlacea、紫灰锦蛇等为罕见种,种群数量也较低。王锦蛇Elaphe carinata、黑眉锦蛇Elaphe taeniurus等广布种在本次调查中也鲜少遇见,需要引起重视。

| 物种名 | 生态 类型 |

动物 区系 |

分布 海拔/m |

数据 来源 |

保护 等级 |

| 一 两栖纲Amphibia | |||||

| Ⅰ 有尾目Urodela | |||||

| (一)小鲵科Hynobiidae | |||||

| 1. 弱唇褶山溪鲵Batrachuperus cochranae* | Aq | ☆ | 3 500~3 900 | S | DD |

| 2. 山溪鲵Batrachuperus pinchonii* | Aq | ☆ | 1 500~3 950 | S | VU |

| (二)隐鳃鲵科Cryptobranchidae | |||||

| 3. 大鲵Andrias davidianus* | Aq | ★ | 800~1 200 | I | CR |

| Ⅱ 无尾目Anura | |||||

| (三)角蟾科Megophryidae | |||||

| 4. 大齿蟾Oreolalax major* | Aq | ☆ | 1 600~2 000 | S | VU |

| 5. 宝兴齿蟾Oreolalax popei* | Aq | ☆ | 900~2 000 | S | VU |

| 6. 无蹼齿蟾Oreolalax schmidti* | Aq | ☆ | 1 700~2 400 | D | NT |

| 7. 小角蟾Megophrys minor* | Se | ☆ | 800~1 500 | S | LC |

| 8. 沙坪角蟾Megophrys shapingensis* | Aq | ☆ | 2 000~3 200 | S | LC |

| (四)蟾蜍科Bufonidae | |||||

| 9. 中华大蟾蜍Bufo gargarizans* | Te | ★ | 800~3 500 | S | LC |

| (五)雨蛙科Hylidae | |||||

| 10. 华西雨蛙Hyla gongshanensis* | Te | ☆ | 1 000~2 200 | S | LC |

| (六)蛙科Ranidae | |||||

| 11. 黑斑侧褶蛙Pelophylax nigromaculatus | Aq | ★ | 800~2 200 | S | NT |

| 12. 中国林蛙Rana chensinensis | Te | ★ | 800~2 300 | D | LC |

| 13. 峨眉林蛙Rana omeimontis* | Te | ☆ | 800~2 300 | S | LC |

| 14. 绿臭蛙Odorrana margaretae | Aq | ☆ | 900~2 500 | S | LC |

| 15. 理县湍蛙Amolops lifanensis* | Aq | ☆ | 1 800~3 400 | S | LC |

| 16. 棕点湍蛙Amolops loloensis* | Aq | ☆ | 2 100~3 300 | S | VU |

| 17. 四川湍蛙Amolops mantzorum* | Aq | ☆ | 800~3 600 | S | LC |

| (七)叉舌蛙科Dicroglossidae | |||||

| 18. 棘腹蛙Quasipaa boulengeri* | Aq | ☆ | 1 300~1 900 | S | VU |

| 19. 川村陆蛙Fejervarya kawamurai | Te | ★ | 800~2 000 | S | LC |

| (八)树蛙科Rhacophoridae | |||||

| 20. 布氏泛树蛙Polypedates braueri | Se | ☆ | 1 000~2 200 | S | LC |

| 21. 经甫树蛙Rhacophorus chenfui* | Ar | ☆ | 900~3 000 | I | LC |

| 22. 宝兴树蛙Rhacophorus dugritei* | Se | ☆ | 1 400~3 200 | S | VU |

| 23. 峨眉树蛙Rhacophorus omeimontis* | Ar | ☆ | 900~2 000 | S | LC |

| (九)姬蛙科Microhylidae | |||||

| 24. 饰纹姬蛙Microhyla fissipes | Te | ★ | 900~1 400 | I | LC |

| 二 爬行纲Reptilia | |||||

| Ⅰ 龟鳖目Testudines | |||||

| (一)地龟科Geoemydidae | |||||

| 1. 乌龟Mauremys reevesii | Aq | ★ | 800~1 200 | D | EN |

| (二)鳖科Trionychidae | |||||

| 2. 中华鳖Pelodiscus sinensis | Aq | ★ | 800~1 200 | D | EN |

| Ⅱ 有鳞目Squamata | |||||

| (三)壁虎科Gekkonidae | |||||

| 3. 蹼趾壁虎Gekko subpalmatus | Te | ☆ | 800~1 800 | I | LC |

| (四)石龙子科Scincidae | |||||

| 4. 铜蜓蜥Sphenomorphus indicus | Te | ☆ | 800~2 000 | S | LC |

| 5. 山滑蜥Scincella monticola* | Te | ☆ | 650~2 700 | S | LC |

| 6. 康定滑蜥Scincella potanini* | Te | ☆ | 1 800~3 500 | D | LC |

| (五)蜥蜴科Lacertidae | |||||

| 7. 北草蜥Takydromus septentrionalis | Te | ★ | 800~1 600 | D | LC |

| (六)蛇蜥科Anguidae | |||||

| 8. 脆蛇蜥Dopasia harti | Te | ☆ | 800~1 500 | D | EN |

| (七)鬣蜥科Agamidae | |||||

| 9. 横纹龙蜥Diploderma fasciatum* | Te | ☆ | 1 000~2 000 | D | EN |

| (八)闪皮蛇科Xenodermatidae | |||||

| 10. 美姑脊蛇Achalinus meiguensis* | Te | ☆ | 1 500~1 800 | D | LC |

| 11. 黑脊蛇Achalinus spinalis | Te | ☆ | 900~1 800 | S | LC |

| (九)钝头蛇科Pareatidae | |||||

| 12. 中国钝头蛇Pareas chinensis | Te | ☆ | 900~2 800 | S | LC |

| (十)蝰科Viperidae | |||||

| 13. 菜花原矛头蝮Protobothrops jerdonii | Te | ☆ | 1 350~3 200 | S | LC |

| 14. 原矛头蝮Protobothrops mucrosquamatus | Te | ☆ | 800~1 300 | S | LC |

| 15. 山烙铁头蛇Ovophis monticola | Te | ☆ | 1 000~2 600 | S | NT |

| 16. 白头蝰Azemiops kharini | Te | ☆ | 800~1 500 | I | VU |

| (十一)游蛇科Colubridae | |||||

| 17. 翠青蛇Cyclophiops major | Te | ☆ | 800~1 500 | I | LC |

| 18. 乌梢蛇Ptyas dhumnades | Te | ★ | 800~1 600 | S | VU |

| 19. 刘氏白环蛇Lycodon liuchengchaoi* | Te | ☆ | 1 200~2 000 | S | LC |

| 20. 赤链蛇Lycodon rufozonatum | Te | ☆ | 1 000~1 800 | S | LC |

| 21. 横斑锦蛇Euprepiophis perlacea* | Te | ☆ | 1 600~2 500 | S | EN |

| 22. 紫灰锦蛇Oreocryptophis porphyraceus | Te | ☆ | 800~2 400 | S | LC |

| 23. 王锦蛇Elaphe carinata | Te | ★ | 800~2 300 | S | EN |

| 24. 黑眉锦蛇Elaphe taeniurus | Te | ★ | 800~2 000 | I | EN |

| (十二)两头蛇科Calamariidae | |||||

| 25. 尖尾两头蛇Calamaria pavimentata | Te | ☆ | 800~1 400 | D | LC |

| (十三)水游蛇科Natricidae | |||||

| 26. 锈链腹链蛇Hebius craspedogaster* | Se | ☆ | 1 100~1 800 | S | LC |

| 27. 瓦屋山腹链蛇Hebius metusia* | Se | ☆ | 1 400~2 100 | S | NT |

| 28. 八线腹链蛇Hebius octolineatum* | Se | ☆ | 1 200~2 000 | D | LC |

| 29. 九龙颈槽蛇Rhabdophis pentasupralabialis* | Te | ★ | 1 200~3 200 | S | LC |

| 30. 虎斑颈槽蛇Rhabdophis tigrinus | Se | ☆ | 800~1 800 | S | LC |

| (十四)斜鳞蛇科Pseudoxenodontidae | |||||

| 31. 大眼斜鳞蛇Pseudoxenodon macrops | Te | ☆ | 1 000~3 300 | S | LC |

| (十五)剑蛇科Sibynophiidae | |||||

| 32. 黑头剑蛇Sibynophis chinensis | Te | ☆ | 1 000~1 800 | D | LC |

| 注:* 中国特有种; 生态类型:Aq. 水栖型,Se. 半水栖型,Te. 陆栖型,Ar. 树栖型;动物区系:☆东洋界,★广布种;资料来源:D. 文献资料,S. 野外调查,I. 访问;保护等级:CR. 极危,EN. 濒危,VU. 易危,NT. 近危,LC. 无危,DD. 数据缺乏 Notes: * endemic species in China; ecological type: Aq. aquatic type, Se. semiaquatic type, Te. terrestrial type, Ar. arboreal type; fauna: ☆ Oriental realm species, ★ widespread species; data source: D. literature, S. field survey, I. interviews; protection category: CR. Critically Endangered, EN. Endangered, VU. Vulnerable, NT. Near Threatened, LC. Least Concern, DD. Data Deficient |

|||||

保护区地处四川西南部,是青藏高原向四川盆地过渡的高山峡谷地带。属于东洋界、中印亚界、西南区。保护区的两栖爬行动物以东洋界物种为主,兼有少量广布种,无古北界物种。其中,东洋界物种43种,占物种总数的76.8%,广布种13种,占物种总数的23.2%。

3.3 物种多样性指数DG-F显示,保护区内两栖爬行动物多样性指数较高,物种多样性较为复杂(表 2)。其中,爬行动物各指数均比两栖动物高,说明保护区爬行动物比两栖动物的科属多样性水平略高。

| 种类 | F指数 | G指数 | G-F指数 |

| 两栖动物 | 3.21 | 2.59 | 0.19 |

| 爬行动物 | 4.08 | 3.75 | 0.08 |

调查结果显示,保护区共有两栖爬行动物56种,其中28种为我国特有种,占物种总数的50%。根据《中国脊椎动物红色名录》(蒋志刚等,2016),保护区受威胁的两栖爬行动物共16种,占物种总数的28.6%。其中,极危(CR)1种(大鲵)、濒危(EN)7种(乌龟Mauremys reevesii、中华鳖Pelodiscus sinensis、脆蛇蜥、横纹龙蜥、横斑锦蛇、王锦蛇和黑眉锦蛇),易危(VU)8种(山溪鲵、大齿蟾、宝兴齿蟾、棕点湍蛙、棘腹蛙Quasipaa boulengeri、宝兴树蛙、白头蝰Azemiops kharini和乌梢蛇Ptyas dhumnades)。

4 讨论与建议本次调查结果显示,蜂桶寨国家级自然保护区共有两栖爬行动物56种,其中,两栖动物24种,隶属于2目9科15属;爬行动物32种,隶属于2目15科25属。保护区两栖动物占横断山两栖动物总数的29.6%,占爬行动物总数的27.4%(赵尔宓,杨大同,1997)。与紧邻的2个自然保护区相比,两栖动物物种数量较喇叭河自然保护区(李成等,2003)和卧龙国家级自然保护区(邓其祥等,1989)分别多2种和7种,爬行动物分别多15种和11种。保护区内的两栖爬行动物多样性较高,具有重要的保护价值。

研究区域的两栖爬行动物多样性指数较高,这得益于研究区域内良好的地理环境和气候条件。该区域地处“华西雨屏”地带,属亚热带湿润气候,雨量充沛,终年潮湿多雾,年均5.9~7.2 ℃,7月均温15.1~16.3 ℃,加之植被类型复杂,生境类型多样且空间异质性高,非常适宜于两栖爬行动物的生存。DG-F显示,该区域爬行动物的科、属多样性都较两栖动物略高,表明爬行动物更能适应复杂多变的陆地环境。

该区域受威胁的两栖爬行动物共16种,占物种总数的28.6%。其中,两栖动物受威胁7种,占物种总数的29.2%,较全国平均受威胁水平(43.1%)低(江建平等,2016),可见保护区内两栖动物总体生存状况良好。极危种大鲵是国家Ⅱ级重点保护野生动物,已经在保护区内绝迹20多年,本次调查也没有发现其踪迹。其他两栖动物在调查中基本上都还能发现,但是种群数量依然不乐观。在此次调查中,大齿蟾种群数量较2013年调查时下降剧烈,种群动态值得密切关注。爬行动物受威胁9种,占物种总数的28.1%,基本和全国平均受威胁水平(29.72%)持平(蔡波等,2016)。龟鳖目Testudines 2种均为濒危种,本次调查亦没有发现野生个体。王锦蛇和黑眉锦蛇曾经在该区域广泛分布且具有较大的种群数量,然而在本次调查中,仅分别发现了1条。走访发现,人为捕捉食用是造成这些大型蛇类种群衰退的主要原因。此外,保护区旁边的国道车辆较为密集,交通运输造成的路杀,也是对该区域野生两栖爬行动物主要的威胁之一。中华大蟾蜍、峨眉林蛙Rana omeimontis、赤链蛇、乌梢蛇、山烙铁头蛇Ovophis monticola、菜花原矛头蝮等是路杀最常见的物种。

尽管保护区针对野生动物资源保护开展了一系列专项行动,取得了较好的效果。目前区内野生动物资源丰富,种群健康。但是随着经济发展,尤其旅游业的迅速发展,人类活动仍然不可避免地会对野生两栖爬行动物造成影响。为了保护当地生物多样性以及维持生态系统稳定,巩固生态文明建设成果,提出如下保护建议:(1)加强科普教育力度与执法力度,调查过程中,发现当地村民有捕食蛙类的习惯(主要被捕食种类为棘腹蛙和绿臭蛙Odorrana margaretae),应该加强对野生动物保护宣传的力度,提高当地居民的环保意识。加强珍稀濒危物种及其生境的保护,特别是加强地模物种保护力度,制定相应法规条例,对破坏野生两栖爬行动物资源的行为严厉处理,严格追责,禁止一切人为捕捉和猎杀。(2)继续推进社区共管,社区共管是社区林业在森林资源和自然保护区管理中的具体应用体现,是当地社区和保护区对自然资源进行共同管理的过程。保护区自建立社区共管保护机制以来,已经初见成效,一定程度上促进了生物多样性保护与社区社会经济的协调发展。接下来应该着重建立符合宝兴县蜂桶寨乡发展的替代生计模式,尽快建立生态补偿机制;建立共管组织以及激励机制。保护区可充分利用社区的保护意识,建立社区共管委员会,从根本上解决保护区管理与社区发展的矛盾冲突,促进整个区域的生物多样性保护。(3)加强科学监测与研究,与国内外科研单位、高校、保护组织开展紧密合作。制定保护区两栖爬行动物长期监测规划,定时组织专家对保护区两栖爬行动物生存现状进行评估,为保护区管理决策提供科学依据和科技支撑。同时可以通过这些项目的实施提高保护区科技人员的工作水平和业务水平,能够更加科学、有效地保护该区域野生动物资源。

致谢: 感谢成都师范学院徐林锋、李亦可、唐伟岚、王阳、王耘籽同学协助野外采集与标本制作。

蔡波, 王跃招, 陈跃英, 等. 2015. 中国爬行纲动物分类厘定[J]. 生物多样性, 23(3): 365-382. |

蔡波, 李家堂, 陈跃英, 等. 2016. 通过红色名录评估探讨中国爬行动物受威胁现状及原因[J]. 生物多样性, 24: 578-587. DOI:10.17520/biods.2015354 |

邓其祥, 余志伟, 李洪成, 等. 1989. 卧龙自然保护区两栖爬行动物的调查[J]. 四川动物, 8(1): 18-20. |

费梁, 叶昌媛, 黄永昭, 等. 2005. 中国两栖动物检索及图解[M]. 成都: 四川科学技术出版社.

|

费梁, 叶昌媛, 江建平. 2012. 中国两栖动物及其分布彩色图鉴[M]. 成都: 四川科学技术出版社.

|

江建平, 谢锋, 臧春鑫, 等. 2016. 中国两栖动物受威胁现状评估[J]. 生物多样性, 24: 588-597. DOI:10.17520/biods.2015348 |

蒋志刚, 纪力强. 1999. 鸟兽物种多样性测度的G-F指数方法[J]. 生物多样性, 7(3): 220-225. DOI:10.3321/j.issn:1005-0094.1999.03.010 |

蒋志刚, 江建平, 王跃招, 等. 2016. 中国脊椎动物红色名录[J]. 生物多样性, 24(5): 500-551. |

李成, 刘少英, 冉江洪, 等. 2003. 四川省喇叭河自然保护区的两栖爬行动物初步调查[J]. 四川动物, 22(1): 31-34. DOI:10.3969/j.issn.1000-7083.2003.01.010 |

李成, 谢锋, 车静, 等. 2017. 中国关键地区两栖爬行动物多样性监测与研究[J]. 生物多样性, 25(3): 246-254. |

王剀, 任金龙, 陈泓满, 等. 2020. 中国两栖、爬行动物更新名录[J]. 生物多样性, 258(2): 189-218. |

杨道德, 熊建利, 冯斌, 等. 2009. 湖南阳明山国家级自然保护区两栖爬行动物资源调查[J]. 四川动物, 28(1): 127-132. |

赵尔宓. 2006. 中国蛇类(上、下)[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社.

|

赵尔宓, 黄美华, 宗愉, 等. 1998. 中国动物志爬行纲第三卷有鳞目蛇亚目[M]. 北京: 科学出版社.

|

赵尔宓, 杨大同. 1997. 横断山区两栖爬行动物[M]. 北京: 科学出版社.

|

赵尔宓, 赵肯堂, 周开亚, 等. 1999. 中国动物志爬行纲第二卷有鳞目蜥蜴亚目[M]. 北京: 科学出版社.

|

张孟闻, 宗愉, 马积藩. 1998. 中国动物志爬行纲第一卷总论龟鳖目鳄形目[M]. 北京: 科学出版社.

|

张荣祖. 2011. 中国动物地理[M]. 北京: 科学出版社.

|

Hoffmann M, Hilton-Taylor C, Angulo A, et al. 2010. The impact of conservation on the status of the world's vertebrates[J]. Science, 330: 1503-1509. DOI:10.1126/science.1194442 |

Stuart SN, Chanson JS, Cox NA, et al. 2004. Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide[J]. Science, 306: 1783-1786. DOI:10.1126/science.1103538 |

2021, Vol. 40

2021, Vol. 40