扩展功能

文章信息

- 褚青坡, 俞锦华, 孙强, 徐春忠, 谢春雨, 闵迎国, 金晓军, 曾文, 李德红, 吴锋

- CHU Qingpo, YU Jinhua, SUN Qiang, XU Chunzhong, XIE Chunyu, MIN Yingguo, JIN Xiaojun, ZENG Wen, LI Dehong, WU Feng

- 上海和雅安两地不同育幼方式大熊猫幼仔生长发育的初步研究

- Growth and Development Differences of Panda Cubs Raised by Different Methods in Shanghai and Ya'an

- 四川动物, 2019, 38(1): 77-86

- Sichuan Journal of Zoology, 2019, 38(1): 77-86

- 10.11984/j.issn.1000-7083.20180200

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-07-04

- 接受日期: 2018-12-12

2. 中国大熊猫保护研究中心, 四川雅安 625007

2. China Conservation and Research Center for the Giant Panda, Ya'an, Sichuan Province 625007, China

大熊猫Ailuropoda melanoleuca是我国特有的濒危野生动物,被誉为“国宝”和“活化石”。近年来,栖息地破碎化、种群交流匮乏、疾病困扰、气候变化等问题仍威胁着大熊猫的生存。因此,国家在加强保护大熊猫自然栖息地的同时,还开展了圈养条件下的繁殖工作(刘定震等,2001)。1963年,北京动物园首次在人工圈养条件下成功繁育大熊猫(北京动物园,1974)。多年来,北京动物园、中国大熊猫保护研究中心、成都大熊猫繁育研究基地等单位共同努力,攻克了大熊猫人工繁殖的3大难题——配种难、受孕难、幼仔存活难,幼仔成活率达到79.8%(张和民,王鹏彦,2003;赵学敏,2006)。目前,圈养大熊猫的育幼主要分为母兽哺育、人工辅助育幼和全人工育幼3种方式。根据母兽及幼仔的不同情况,选择不同的育幼方式,不断改进各项技术,幼仔成活率进一步提高到90.32%(王鹏彦等,2003)。2015年全国第四次大熊猫调查报告显示,圈养种群数量达到375只。

大熊猫喜气侯温暖、雨量充沛的阴湿凉爽环境,主要分布在我国四川、陕西和甘肃等高海拔地区。目前,关于大熊猫幼仔生长发育的主要研究地集中于四川成都、卧龙、雅安等高海拔地区,及低海拔的北京。但同时研究高、低海拔并综合考虑海拔和育幼方式2种因素下大熊猫幼仔生长发育差异的报道少。2016年,国家林业局综合考虑大熊猫种群安全、科研技术力量及满足公众科普宣传等现实需要,提出陆续在北京、上海、广州设立中国大熊猫保护研究中心3大分基地。上海平均海拔2.19 m,属北亚热带季风气候。在海拔、温湿度、植被类型等方面,上海野生动物园所在地与大熊猫栖息地差异较大,大熊猫幼仔在上海的生长发育情况可能有别于大熊猫栖息地。因此,本文对上海野生动物园内4只大熊猫幼仔以及中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地5只大熊猫幼仔进行研究,比较人工辅助育幼及母兽哺育下大熊猫幼仔生长发育的差异,为今后大熊猫在低海拔地区的育幼提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 试验时间与地点2016年9月—2018年4月,在上海野生动物园(低海拔组,平均海拔约6 m)和中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地(高海拔组,平均海拔约1 000 m)分别进行试验。

1.2 试验对象以上海野生动物园内的4只大熊猫幼仔为研究对象,选取中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地母兽体况、产仔情况相似的5只大熊猫幼仔作为对照(表 1)。

| 谱系号 Pedigree |

呼名 Name |

性别 Sex |

海拔 Altitude |

育幼方式 Way of cub-rearing |

出生日期 Birthday |

初生质量/g Birth mass/g |

父亲 Father |

母亲 Mother |

出生地/现居地 Birthplace/Current location |

| 1030 | 乔伊 | 雌性 | 高 | 人工辅助 | 20160811 | 158.4 | 623白杨 | 860乔乔 | 雅安碧峰峡基地 |

| 1031 | 乔梁 | 雄性 | 高 | 人工辅助 | 20160811 | 180.7 | 623白杨 | 860乔乔 | 雅安碧峰峡基地 |

| — | 美茜仔 | 雄性 | 高 | 母兽哺育 | 20170817 | 213.6 | 待查 | 631美茜 | 雅安碧峰峡基地 |

| — | 晴晴仔 | 雌性 | 高 | 母兽哺育 | 20170729 | 146.3(3 d) | 待查 | 664晴晴 | 雅安碧峰峡基地 |

| — | 翠翠仔 | 雄性 | 高 | 母兽哺育 | 20170914 | 225.0 | 待查 | 643翠翠 | 雅安碧峰峡基地 |

| 1052 | 月月 | 雄性 | 低 | 人工辅助 | 20161004 | 131.5 | 743津柯 | 474优优 | 上海野生动物园 |

| 1053 | 半半 | 雌性 | 低 | 人工辅助 | 20161004 | 113.2 | 743津柯 | 474优优 | 上海野生动物园 |

| — | 思雪仔 | 雄性 | 低 | 母兽哺育 | 20171004 | 171.8(3 d) | 待查 | 625思雪 | 上海野生动物园 |

| — | 芊芊仔 | 雌性 | 低 | 母兽哺育 | 20171010 | 168.5(3 d) | 待查 | 650芊芊 | 上海野生动物园 |

根据育幼方式,将9只大熊猫幼仔分为人工辅助育幼组和母兽哺育组,每种育幼方式下至少雌雄各1只(表 1)。对每只大熊猫幼仔进行生长发育监测,记录体质量、体长、体温、饮食等相关数据。以幼仔出生当天计为幼仔0日龄(0 d),之后为1 d、2 d……

1.3.2 人工辅助育幼上海野生动物园内1对大熊猫龙凤胎幼仔的育幼根据具体情况采用母兽哺育与人工育幼相结合的方法。幼仔交换的时间间隔由幼仔吃奶量及健康状况决定,一般情况下,0~30 d内每隔3~5 d交换1次由母兽哺育,出生后前几天保证幼仔足量的初乳,如有必要取仔时,要特别小心避免造成幼仔和人员的伤害;31~120 d每隔10 d轮流替换由母兽哺育,此时幼仔处于快速生长期,人工育幼时要保证幼仔营养均衡,避免出现拉稀等影响生长的状况;120 d后,2只幼仔状况已相对稳定,母兽同时带2只幼仔压力较小,故由母兽带仔。具体人工哺育方法、环境控制等参考黄祥明等(2001)、李德生等(2002)和王鹏彦等(2003)。大熊猫幼仔的食谱详见表 2。

| 日龄 Age/d |

饲喂次数 Artificial feeding times per day/次 |

食物 Food |

| 0~3 | 6~7 | 初乳 |

| 4~10 | 5~6 | 母乳 |

| 11~30 | 4~5 | 母乳+人工乳 |

| 31~90 | 3~4 | 人工乳 |

| 91~120 | 2 | 人工乳 |

母兽产下单胎且有能力带仔时采用母兽哺育的方式。保证产房通风、避光,保持卫生清洁干净和周围环境安静,室内温度保持在20 ℃左右,湿度为55%~75%(魏荣平等,1997)。

1.3.4 相关指标的监测根据实际情况进行取仔和测定相关指标,记录幼仔的生长(体质量、体长、头长等)、发育(牙齿、四肢、毛发等的发育状况)、饲喂(母乳、人工乳次数及质量)、排泄(大便、小便次数及质量)、生理及环境变化检测(体温、保育箱温度、室内温湿度等)等。为了避免人为因素导致的偏差,各指标的监测均由同一人测量。采用电子秤称重,精确度为0.01 g;采用皮尺测定体尺,精确度为0.1 cm;测3次取平均值。

1.4 Chapman生长模型大熊猫幼仔出生时先天发育不全,其生长模型不同于普通的Logistic、Gompertz等模型。Che等(2015)利用Chapman生长模型很好地模拟了中国大熊猫保护研究中心2003—2012年出生的大熊猫幼仔0~120 d的生长曲线,即:Wt=Wo+a(1-e-bt)c,其中,Wo为大熊猫幼仔初生体质量(g),Wt为相应t日龄(d)时的体质量(g),a为渐进体质量(g),b为生长参数,c为衰减参数。由于数据量较小,本文仅对高、低海拔2组大熊猫幼仔进行曲线拟合,比较分析两地大熊猫幼仔生长发育差异,并与Che等(2015)的研究结果进行对比,分析低海拔地区大熊猫幼仔的生长发育规律是否正常。

1.5 统计方法用SPSS 20.0的非线性模型对大熊猫幼仔的体质量和日龄进行统计分析,模拟生长曲线,以复相关指数(R2)作为衡量拟合优度的主要指标。不同组、不同日龄阶段大熊猫幼仔体质量采用一般线性模型中的多变量进行分析,结果以平均值±标准误表示。多重比较采用最小显著性差异(LSD法)检验不同分组大熊猫幼仔之间的差异,P<0.05即认为差异有统计学意义。

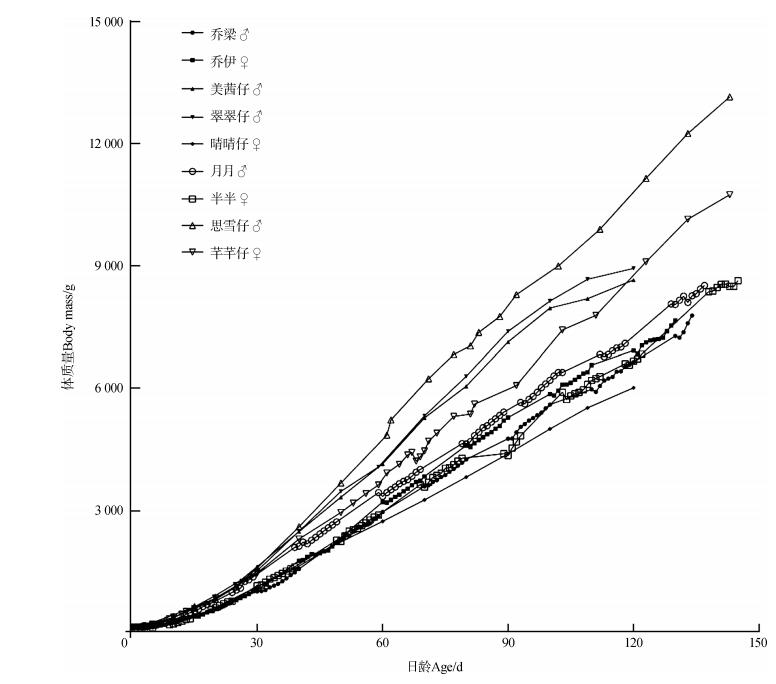

2 结果与分析 2.1 大熊猫幼仔体质量变化建立9只大熊猫幼仔0~150 d体质量随日龄变化的趋势图(图 1),9只大熊猫幼仔的生长速率0~30 d相对缓慢,30~150 d加快。其中,思雪仔生长速率最快,体质量远超同龄其他幼仔,而晴晴仔生长速率最慢,体质量低于同龄其他幼仔。月月、半半、乔梁、乔伊的体质量数据显示,人工育幼阶段曲线呈“√”型,说明幼仔刚取出进行人工育幼时,体质量处于下降阶段,1~2 d后开始恢复增长。

|

| 图 1 9只大熊猫幼仔体质量变化 Fig. 1 Changes of body mass of 9 panda cubs |

| |

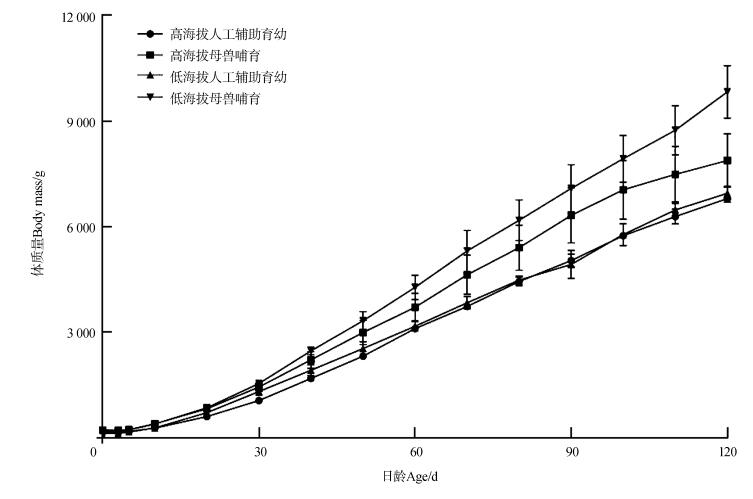

为了能够更清楚地分析两地大熊猫幼仔生长发育情况,随后将9只大熊猫幼仔分为4组,建立幼仔0~120 d体质量随日龄变化的趋势图(图 2)。0~120 d低海拔母兽哺育组大熊猫幼仔生长发育速率最快,其次为高海拔母兽哺育组,而高、低海拔人工辅助育幼组大熊猫幼仔生长发育速率差异较小。整体而言,0~3 d由于幼仔会出现失水现象,各组体质量均为负增长,4 d左右达到平衡,之后恢复增长。0~30 d各组体质量差异较小,幼仔生长速率相对缓慢;30 d之后,生长速率加快,各组之间体质量的差异逐渐增大;60~90 d生长速率最快,几乎呈直线增长;100 d之后,生长速率有减缓的趋势,符合生物界普遍的“S”型生长曲线模型。

|

| 图 2 不同海拔地区不同育幼方式下大熊猫幼仔的体质量变化 Fig. 2 Changes of body mass of panda cubs under different rearing patterns at different altitudes |

| |

一般线性模型中的多因素方差对大熊猫幼仔3~120 d体质量和平均日增重进行差异分析,发现低海拔地区大熊猫幼仔40 d、60 d和70 d体质量显著大于高海拔地区(P<0.05);母兽哺育的大熊猫幼仔40 d、60 d和70 d体质量显著大于人工辅助育幼(P<0.05);雄性大熊猫幼仔40 d、60 d、70 d和100 d体质量显著大于雌性(P<0.05);性别和育幼方式对大熊猫幼仔40 d、60 d、70 d和100 d的体质量有显著互作效应(P<0.05),海拔和育幼方式对大熊猫幼仔40 d、60 d和70 d的体质量有显著互作效应(P<0.05),性别、海拔和育幼方式对大熊猫幼仔40 d的体质量有显著互作效应(P<0.05)(表 3)。

| 日龄 Age/d |

体质量Body mass/g | 交互作用P值Interactive P value | ||||||||||||

| 高海拔 High altitude(n=5) |

低海拔 Low altitude(n=4) |

P | 人工辅助 Artificial way (n=4) |

母兽哺育 Mother's way (n=5) |

P | 雄性 Male(n=5) |

雌性 Female(n=4) |

P | 性别*海拔 Sex * Altitude |

性别*育幼方式Sex * Way of cub-rearing | 海拔*育幼方式 Altitude * Way of cub-rearing |

性别*海拔*育幼方式 Sex * Altitude * Way of cub-rearing |

||

| 3 | 173.35±4.23 | 148.38±4.53 | 0.155 | 141.80±4.53 | 179.93±4.23 | 0.103 | 176.68±4.23 | 145.05±4.53 | 0.123 | 0.395 | 0.827 | 0.542 | 0.180 | |

| 5 | 196.01±10.22 | 189.58±10.92 | 0.741 | 168.10±10.92 | 217.49±10.22 | 0.187 | 205.64±10.22 | 179.95±10.92 | 0.336 | 0.673 | 0.941 | 0.586 | 0.307 | |

| 10 | 322.58±22.75 | 330.23±24.32 | 0.856 | 270.63±24.32 | 382.18±22.75 | 0.185 | 346.48±22.75 | 306.33±24.32 | 0.441 | 0.969 | 0.813 | 0.962 | 0.424 | |

| 20 | 694.13±31.42 | 777.00±33.59 | 0.323 | 650.75±33.59 | 820.38±31.42 | 0.169 | 774.38±31.42 | 696.75±33.59 | 0.341 | 0.869 | 0.906 | 0.646 | 0.306 | |

| 30 | 1 205.25±33.07 | 1 423.00±35.36 | 0.139 | 1 180.25±35.36 | 1 448.00±33.07 | 0.114 | 1 413.50±33.07 | 1 214.75±35.36 | 0.152 | 0.931 | 0.339 | 0.539 | 0.184 | |

| 40 | 1 869.13±1.65 | 2 187.25±1.77 | 0.005 | 1 795.50±1.77 | 2 260.88±1.65 | 0.003 | 2 205.13±1.65 | 1 851.25±1.77 | 0.004 | 0.082 | 0.007 | 0.019 | 0.005 | |

| 50 | 2 544.88±47.95 | 2 925.25±51.27 | 0.116 | 2 421.25±51.27 | 3 048.88±47.95 | 0.071 | 3 051.63±47.95 | 2 418.50±51.27 | 0.070 | 0.969 | 0.123 | 0.255 | 0.159 | |

| 60 | 3 280.50±18.52 | 3 716.50±19.80 | 0.040 | 3 130.75±19.80 | 3 866.25±18.52 | 0.023 | 3 816.00±18.52 | 3 181.00±19.80 | 0.027 | 0.372 | 0.030 | 0.047 | 0.062 | |

| 70 | 4 006.25±16.54 | 4 566.25±17.68 | 0.028 | 3 778.75±17.68 | 4 793.75±16.54 | 0.015 | 4 780.25±16.54 | 3 792.25±17.68 | 0.016 | 0.168 | 0.018 | 0.034 | 0.055 | |

| 80 | 4 720.00±79.37 | 5 324.75±84.85 | 0.121 | 4 454.25±84.85 | 5 590.50±79.37 | 0.065 | 5 519.75±79.37 | 4 525.00±84.85 | 0.074 | 0.949 | 0.074 | 0.129 | 0.204 | |

| 90 | 5 433.63±84.99 | 6 002.00±90.86 | 0.137 | 4 977.00±90.86 | 6 458.63±84.99 | 0.053 | 6 388.63±84.99 | 5 047.00±90.86 | 0.059 | 0.409 | 0.076 | 0.115 | 0.120 | |

| 100 | 6 135.13±55.89 | 6 845.00±59.75 | 0.073 | 5 752.50±59.75 | 7 227.63±55.89 | 0.035 | 7 181.38±55.89 | 5 798.75±59.75 | 0.038 | 0.925 | 0.048 | 0.076 | 0.090 | |

| 110 | 6 642.75±156.10 | 7 600.75±166.88 | 0.149 | 6 374.00±166.88 | 7 869.50±156.10 | 0.097 | 7 719.25±156.10 | 6 524.25±166.88 | 0.120 | 0.838 | 0.118 | 0.184 | 0.271 | |

| 120 | 7 099.38±93.59 | 8 384.75±100.06 | 0.068 | 6 866.25±100.06 | 8 617.88±93.59 | 0.050 | 8 385.63±93.59 | 7 098.50±100.06 | 0.068 | 0.826 | 0.075 | 0.077 | 0.223 | |

| 平均日增重/g | 59.20±0.84 | 70.40±0.89 | 0.069 | 57.47±0.89 | 72.12±0.84 | 0.053 | 70.16±0.84 | 59.43±0.89 | 0.072 | 0.798 | 0.079 | 0.081 | 0.246 | |

由表 4可以看出,大熊猫幼仔的体长增长最快,其次为腹围,尾长最慢,前肢长增长速度稍快于后肢长,这些数据体现了大熊猫的部分特征,体型肥硕、头圆尾短、行动缓慢。另外,长期使用前肢抓握竹竿、竹笋等进食及攀爬等行为,促进了前肢的发育、进化,逐渐形成了前肢比后肢长、粗壮的特点。Pearson相关性分析得出,同日龄大熊猫幼仔的体质量和体长、头长、尾长、前肢长、后肢长、胸围、腹围、颈围、肘围、膝围成正比(相关性大于0.8,P<0.05)。因此,可以通过体质量判定体尺,评估幼仔的生长发育状况,还可以降低测定相关指标的工作量。整体而言,无论是高海拔地区,还是低海拔地区,母兽哺育大熊猫幼仔的体尺数据均稍高于人工辅助育幼;而相同育幼方式下,高、低海拔组幼仔体尺之间差异无明显规律。

| 日龄 Age/d |

分组 Group |

头长 Head length/cm |

体长 Body length/cm |

尾长 Tail length/cm |

前肢长 Forelimb length/cm |

后肢长 Hindlimb length/cm |

颈围 Neck circumference/cm |

胸围 Chest circumference/cm |

腹围 Abdomen circumference/cm |

肘围 Elbow circumference/cm |

膝围 Knee circumference/cm |

| 10 | 高海拔人工辅助 (n=2) |

5.2 | 16.6 | 5.4 | 6.4 | 5.0 | 9.2 | 15.6 | 15.5 | — | — |

| 高海拔母兽哺育 (n=3) |

5.5 | 19.4 | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 11.2 | 18.1 | 19.5 | — | — | |

| 低海拔人工辅助 (n=2) |

4.8 | 16.6 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 9.1 | 14.6 | 16.5 | — | — | |

| 低海拔母兽哺育 (n=2) |

5.2 | 20.4 | 5.5 | 7.1 | 5.2 | 10.6 | 17.0 | 19.7 | — | — | |

| 30 | 高海拔人工辅助 (n=2) |

7.9 | 26.7 | 5.6 | 9.8 | 8.8 | 16.8 | 24.9 | 27.7 | 8.8 | 8.0 |

| 高海拔母兽哺育 (n=3) |

8.3 | 30.9 | 7.0 | 12.1 | 9.9 | 18.0 | 29.6 | 32.6 | 10.6 | 9.6 | |

| 低海拔人工辅助 (n=2) |

7.7 | 30.6 | 5.9 | 10.8 | 8.6 | 16.8 | 27.0 | 29.5 | — | — | |

| 低海拔母兽哺育 (n=2) |

7.9 | 30.8 | 6.8 | 11.1 | 9.1 | 17.5 | 27.3 | 31.2 | 10.4 | 11.1 | |

| 60 | 高海拔人工辅助 (n=2) |

13.3 | 42.9 | 6.8 | 15.5 | 13.9 | 27.7 | 40.4 | 44.1 | 14.2 | 12.6 |

| 高海拔母兽哺育 (n=3) |

12.8 | 44.3 | 7.6 | 17.1 | 14.5 | 27.8 | 40.6 | 46.5 | 14.3 | 13.3 | |

| 低海拔人工辅助 (n=2) |

12.5 | 43.8 | 7.1 | 14.5 | 12.8 | 24.9 | 37.4 | 43.2 | 12.7 | 14.1 | |

| 低海拔母兽哺育 (n=2) |

13.1 | 46.4 | 8.3 | 18.9 | 15.0 | 27.3 | 39.9 | 45.8 | 13.8 | 13.3 | |

| 90 | 高海拔人工辅助( n=2) |

18.6 | 54.1 | 8.5 | 18.2 | 17.5 | 32.8 | 46.1 | 50.7 | 17.5 | 19.3 |

| 高海拔母兽哺育 (n=3) |

17.1 | 58.8 | 9.4 | 19.7 | 17.5 | 32.9 | 44.0 | 53.5 | 19.2 | 16.5 | |

| 低海拔人工辅助 (n=2) |

17.0 | 60.9 | 9.9 | 19.6 | 18.1 | 31.3 | 44.0 | 48.4 | 15.5 | 16.5 | |

| 低海拔母兽哺育 (n=2) |

17.0 | 68.2 | 9.1 | 23.6 | 19.5 | 39.3 | 53.1 | 60.6 | 19.6 | 16.6 |

由表 5可以看出,在高、低海拔地区不同育幼方式下,大熊猫幼仔体色开始变黑、睁眼、齿露的时间存在差异,但总体均在5 d左右眼眶和耳朵被毛最先变黑,随后肩带、四肢开始变黑,40 d左右睁开双眼,80 d左右长出牙齿。这与前人(黄祥明等,2001;张和民等,2001)研究相似,均在正常范围内,且各组之间变化的日龄并无明显规律,可能与个体差异有关。

| 海拔 Altitude |

育幼方式 Way of cub-rearing |

体色开始变黑时间 Days of body blackening/d |

睁眼时间 Eye opening time/d |

齿露时间 Teeth appearing time/d |

||

| 眼、耳 Eye,ear |

肩带 Baldric |

后肢 Hindlimb |

||||

| 高海拔 | 人工辅助(n=2) | 5~7 | 9~10 | 9~10 | 31~32 | 80~90 |

| 母兽哺育(n=3) | 5 | 5 | 7~10 | 40~50 | 70~90 | |

| 低海拔 | 人工辅助(n=2) | 3~6 | 5~7 | 8~10 | 42~50 | 94~108 |

| 母兽哺育(n=2) | 3~9 | 8~9 | 8~9 | 40 | 81~111 | |

应用Chapman生长模型分别对高、低海拔组的大熊猫幼仔体质量进行模拟,结果表明,该模型很好地模拟了大熊猫幼仔0~120 d的体质量增长情况(R2均为0.999)。由表 6可以看出,高海拔地区模拟出的大熊猫拐点日龄为55.47 d,远小于Che等(2015)的75.58 d;拐点体质量为3 010.21 g,远小于Che等(2015)的4 280.50 g;最大生长率为79.94 g/d,接近Che等(2015)的74.29 g/d。上海野生动物园模拟出的大熊猫拐点日龄、拐点体质量和最大生长率分别为65.15 d、4 295.08 g和84.60 g/d,整体接近于Che等(2015)的数据,表明在上海野生动物园出生的幼仔生长发育均未偏离四川栖息地大熊猫的生长趋势。另外,由于研究个体较少,数据差异较大,因此,本研究结果仅供参考。

| 项目 Item |

参数Parameters | 拐点日龄 Inection point/d |

最大生长率 Maximum growth rate/(g/d) |

拐点体质量 Inflection point body mass/g |

|||

| W0 | a | b | c | ||||

| Che等,2015(n=83) | 116.18 | 18 765.70 | 0.007 5 | 1.760 | 75.58 | 74.29 | 4 280.50 |

| 高海拔(n=5) | 200.16 | 11 185.98 | 0.015 0 | 2.298 | 55.47 | 79.94 | 3 010.21 |

| 低海拔(n=4) | 104.76 | 19 583.81 | 0.008 0 | 1.684 | 65.15 | 84.60 | 4 295.08 |

大熊猫主要栖息在海拔较高、环境阴湿凉爽的山区地带,而圈养大熊猫则广泛分布在世界各地。由玉岩等(2012)研究发现,北京动物园内(低海拔)大熊猫幼仔均较四川卧龙(高海拔)的2只幼仔平均生长发育速率快。相较于大熊猫,众多学者研究了海拔对人类以及经济作物生长发育的影响。席焕久等(2016)对我国儿童和青少年的生长发育进行研究,发现海拔越高、儿童和青少年的生长发育指标越低;且在海拔、年均气温、年日照时数和年降水量中,海拔对生长发育的影响最大。低海拔地区大熊猫幼仔同日龄体质量、平均日增重均大于高海拔地区可能因为高海拔地区缺氧,导致生长缓慢。另外,仅在40 d、60 d和70 d体质量间的差异具有统计学意义,可能是由于优优、芊芊和思雪在上海生活的时间不长,而海拔对个体生长发育的影响是一个由量变到质变的适应过程,只有达到一定的海拔并持续一定的时间才可能影响生长发育(席焕久等, 2014, 2016)。刘更寿(2014)研究青海省一牦牛育种场内幼年牦牛生长发育发现,高海拔(4 229 m)饲养牦牛的体质量和各项体尺均显著高于低海拔(3 200 m),但两地的海拔均较高,海拔因素对生长发育的影响已弱于其他因素。空气中的氧气含量还会影响胸围,即氧气越少,胸围越大(席焕久等,2016)。本研究发现高海拔地区大熊猫幼仔的胸围有高于低海拔地区的趋势,但并不明显。

3.2 母兽的营养状况和哺育能力对大熊猫幼仔生长发育的影响大熊猫的初生幼仔发育水平很低,很容易夭折。李德生等(1999)、刘定震等(2001)研究表明,母乳是提高大熊猫幼仔免疫力及维持其生长发育的重要因素,尤其是初乳富含丰富的免疫球蛋白。因此,保证初生大熊猫幼仔能吃到初乳是其成活、健康成长的关键。9只幼仔母兽的哺育能力有很大差异:乔乔、美茜、翠翠、优优、思雪均为育幼经验丰富、哺育能力强的母兽;芊芊为第一次带仔,缺乏育幼经验,在抱抚幼仔姿势和对幼仔叫声的行为反应方面不如有生育经验的母兽姿势好、反应快,经常出现掉仔及不会辅助幼仔找乳头吃奶。晴晴虽然不是第一次带仔,但育幼经验和芊芊一样不足。而母兽哺育能力强的幼仔生长速率快。人工辅助育幼的4只幼仔同阶段体质量相差不大,相较于其他5只幼仔,它们不仅吃到母乳的时间短,且得到母兽关爱的时间也短。大熊猫乳汁的特异性很强,且不同母兽乳汁之间同样存在差异。

3.3 育幼方式对大熊猫幼仔生长发育的影响经过几十年的摸索,大熊猫幼仔的人工育幼技术已经很成熟,幼仔的成活率达90.32%(王鹏彦等,2003)。母兽育幼的幼仔生长发育最快,其次是人工辅助育幼,全人工育幼最慢(张志和等,2005)。本研究表明,母兽哺育大熊猫幼仔同日龄的体质量均大于人工辅助育幼,造成这种差异的原因除了乳汁营养成分的差异外,还与育幼技术有关。母兽育幼过程中会频繁舔仔,这不仅能够保持幼仔身体清洁、增强免疫力,而且能够增加互动,使幼仔感受到母兽的关爱,具有更好的安全感。在人工育幼过程中,虽然也在模拟母兽的行为,但效果并不理想。另外,育幼人员的技术水平也影响幼仔的生长发育。

3.4 初生质量和性别对大熊猫幼仔生长发育的影响初生质量过小的幼仔,往往因无力寻找母兽的乳头和吮吸乳汁,或者不能保持正常体温而难以存活(侯蓉等,2000)。通常,雄性幼仔的初生体质量大于雌性,决定了其在成长过程中竞争力更强、生长速率更快。但是,在对幼仔的持续观察下,发现雌性幼仔(芊芊仔、半半)睁眼、站立、活动时间早于雄性(思雪仔、月月)。这可能与两性个体的性成熟年龄不同有关。在圈养和野生条件下都发现雌性大熊猫的平均性成熟年龄较雄性小(Bonney et al., 1982)。

3.5 哺育环境对大熊猫幼仔生长发育的影响相较于大熊猫栖息地的气候环境,上海地区夏季闷热、潮湿,尤其是6、7月的梅雨季节,持续的阴雨天,空气湿度大、气温高;冬季则湿冷。上海野生动物园内大熊猫幼仔均为10月出生,处于秋季,温、湿度明显降低,幼仔基本生活在一个舒适的环境中;中国大熊猫保护研究中心幼仔均出生在7、8月,正处于炎热的夏季,温、湿度相对较高,这些可能是造成上海地区大熊猫幼仔生长发育比雅安大熊猫幼仔快的部分原因。关于大熊猫幼仔的人工辅助育幼技术已较成熟。育幼箱及周围环境的温、湿度控制,都有严格的规定,按照中国大熊猫保护研究中心专家的要求进行操作,并根据上海地区的大环境对育幼间及育幼箱内环境温、湿度进行调控,保证大熊猫幼仔能够有一个舒适的生活环境。本文得出人工辅助育幼方式下的大熊猫幼仔生长速率相差不大,曲线基本重合,可能是人工育幼的环境控制及饲喂方法等均一致的原因。此外,母兽哺育的幼仔生长发育比人工辅助育幼的快,也有可能是变化的环境条件刺激了幼仔生长,而恒温恒湿的育幼箱环境反而降低了幼仔的生长。

4 总结本文对上海野生动物园内4只大熊猫幼仔及中国大熊猫保护研究中心状况相似的5只大熊猫幼仔进行研究,通过分析体质量、体尺、被毛等指标,发现上海野生动物园内4只大熊猫幼仔同日龄体质量均较大,而体尺、被毛等无明显差异。通过对两地大熊猫幼仔生长发育的差异研究,为今后大熊猫在低海拔地区的成功育幼提供了科学依据。但是,由于研究个体数量较少,可能存在个体差异,因此,还需进行更加深入的研究。

致谢: 本研究得到上海交通大学王起山教授的指导与帮助,在此特别感谢!| 北京动物园. 1974. 大熊猫的繁殖及幼兽生长发育的观察[J]. 动物学报, 20(2): 139–147. |

| 侯蓉, 黄祥明, 李光汉, 等. 2000. 大熊猫超轻初生幼仔人工哺育初探[J]. 兽类学报, 20(2): 146–150. DOI:10.3969/j.issn.1000-1050.2000.02.010 |

| 黄祥明, 李光汉, 余建秋, 等. 2001. 提高大熊猫幼仔存活率的研究[J]. 兽类学报, 21(4): 318–320, 291. DOI:10.3969/j.issn.1000-1050.2001.04.012 |

| 李德生, 张和民, 陈猛, 等. 1999. 提高人工繁殖大熊猫的存活率初探[J]. 兽类学报, 19(4): 317–319, 297. DOI:10.3969/j.issn.1000-1050.1999.04.011 |

| 李德生, 张和民, 张贵权, 等. 2002. 卧龙大熊猫人工育幼技术的研究进展[J]. 应用与环境生物学报, 8(2): 179–183. DOI:10.3321/j.issn:1006-687X.2002.02.013 |

| 刘定震, 张贵权, 魏荣平, 等. 2001. 圈养繁育大熊猫幼仔生长发育规律的研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 37(3): 396–401. DOI:10.3321/j.issn:0476-0301.2001.03.025 |

| 刘更寿. 2014. 不同海拔对幼年牦牛生长发育的观察[J]. 青海畜牧兽医杂志, 44(3): 18–19. |

| 王鹏彦, 张贵权, 魏荣平, 等. 2003. 提高圈养大熊猫仔兽存活率的研究[J]. 动物学杂志, 38(5): 58–63. DOI:10.3969/j.issn.0250-3263.2003.05.013 |

| 魏荣平, 张和民, 张贵权, 等. 1997. 卧龙大熊猫产后饲养管理[J]. 四川动物, 16(3): 133–135. |

| 席焕久, 李文慧, 温有锋, 等. 2016. 海拔对儿童和青少年生长发育的影响[J]. 人类学学报, 35(2): 267–282. |

| 席焕久, 温有锋, 张海龙, 等. 2014. 青藏高原与安第斯高原地区儿童青少年的身高、体质量和胸围的对比[J]. 人类学学报, 33(2): 198–213. |

| 由玉岩, 刘学锋, 张恩权, 等. 2012. 不同哺育方式对大熊猫幼崽生长发育的影响[J]. 现代农业科技, 23: 264–270. |

| 张和民, 王鹏彦, 张贵权, 等. 2001. 大熊猫繁殖研究[M]. 北京: 中国林业出版社: 42. |

| 张和民, 王鹏彦. 2003. 大熊猫繁殖研究[M]. 北京: 中国林业出版社: 1-7. |

| 张志和, 侯蓉, 余建秋, 等. 2005.圈养大熊猫繁育[C].昆明: 第十届全国生殖生物学学术研讨会. |

| 赵学敏. 2006. 大熊猫——人类共有的自然遗产[M]. 北京: 中国林业出版社: 78-79. |

| Bonney RC, Wood DJ, Kleiman DG. 1982. Endocrine correlates of behavioural oestrus in the female giant panda (Ailuropoda melaneleuca) and associated hormonal changes in the male[J]. Journal of Reproduction and Fertility, 64(1): 209–215. DOI:10.1530/jrf.0.0640209 |

| Che TD, Wang D, Jin L, et al. 2015. Estimation of the growth curve and heritability of the growth rate for giant panda (Ailuropoda melanoleuca) cubs[J]. Genetics and Molecular Research, 14(1): 2322–2330. DOI:10.4238/2015.March.27.17 |

| Eliasson L. 1991. Relationships between puberty and production traits in the gilt. 2. Oestrous symptoms at puberty[J]. Animal Reproduction Science, 25(3): 255–264. DOI:10.1016/0378-4320(91)90020-Z |

| Rydhmer L. 1993. Pig reproductive genetics and correlations between reproduction and production traits[M]. (Uppsala) Sweden: Sveriges Lantbruksuniv. |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38