扩展功能

文章信息

- 刘涛, 吴志勇, 刘斌, 张微微, 石金泽

- LIU Tao, WU Zhiyong, LIU Bin, ZHANG Weiwei, SHI Jinze

- 笼养蓝冠噪鹛行为节律和时间分配研究

- Study on the Activity Rhythm and Time Budget of Captive Garrulax courtoisi

- 四川动物, 2017, 36(6): 674-679

- Sichuan Journal of Zoology, 2017, 36(6): 674-679

- 10.11984/j.issn.1000-7083.20170064

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-28

- 接受日期: 2017-09-20

2. 南昌动物园, 南昌 330045;

3. 东北林业大学野生动物资源学院, 哈尔滨 150040

2. Nanchang Zoo, Nanchang 330045, China;

3. College of Wildlife Resources, Northeast Forestry University, Harbin 150040, China

行为节律是动物行为周期性重复发生的现象,按节律期长短可分为年节律、月节律、潮汐节律、昼夜节律、短周期节律和间歇节律。行为节律既是野生动物本身进化适应的一部分,也是其对环境因素变化的一种适应,它能使动物预先知道环境条件的变化并及时作好应对准备,这种机制显然有利于使动物的行为与环境因素的周期变化保持同步(Thompson,1961;尚玉昌,2006)。鸟类花费在各种行为上的时间和能量都会影响其生存状态,鸟类的时间分配不仅是对环境条件的一种适应,而且是影响其活动因素的综合表现。要了解鸟类个体对时间的最佳利用,就必须清楚鸟类对各种行为类型的时间分配(Orians,1961;Evers,1994;杨晓君,杨岚,1996)。行为节律和时间分配与动物的新陈代谢和能量需求有直接的联系,同时会随着外界条件的变化而变化。因此,根据行为节律和时间分配在不同生态条件下的变化可以探究动物行为和行为策略的产生机理(Verbeek, 1964, 1972;Caraco,1979a;Halle & Stenaeth,2000)。鸟类行为节律和时间分配是现代鸟类行为学研究的重要方面,国内对多种鸟类,特别是野生珍稀濒危物种(徐纯柱等,2006;涂朝勇等,2007;孔德军等,2008;段玉宝等,2010;易国栋等,2010;赵序茅等,2013;李淑玲等,2015;廖嘉欣等,2015)和人工饲养种群做了大量研究(杨晓君等, 1995, 1998;杨晓君,杨岚,1996;孔有琴等,2004;田秀华等,2005;张佰莲等,2007;高志瑾等,2011;邢茂卓等,2013;钟雪等,2013;窦亮等,2015;徐正刚等,2015)。

蓝冠噪鹛Garrulax courtoisi隶属雀形目Passeriformes画眉科Timaliidae噪鹛属Garrulax,之前被认为是黄喉噪鹛G. galbanus的一个亚种,后来基于形态差异,又升为独立种(Collar,2006;何芬奇等,2006)。蓝冠噪鹛野外种群目前仅分布于江西婺源,总数稳定在300只左右(吴志勇等,2016;何芬奇等,2017),在世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录上为极危(CR;BirdLife International,2017),因此蓝冠噪鹛在我国乃至全世界都具有极高的研究和保护价值。

此前对蓝冠噪鹛的研究多集中在繁殖生境、繁殖生态(刘智勇等,2001;廖为明等,2007)以及生物学(何芬奇等,2017),对于其行为节律和时间分配的研究尚未见报道。本研究对笼养蓝冠噪鹛全年的行为节律以及时间分配进行了研究,并比较了繁殖期与非繁殖期,以及繁殖期不同阶段蓝冠噪鹛的行为差异,为其野生种群行为研究及人工饲养种群管理提供参考。

1 研究方法 1.1 研究区域概况研究地点位于江西省南昌动物园(115°52′19″E,28°38′10″N),该区属于亚热带湿润季风气候,日照充足、雨水充沛,全年平均气温17~17.7 ℃,年均降水1 600 mm(曾慧卿等,2008)。蓝冠噪鹛的饲养笼位于动物园中国区的孔雀馆,笼舍用铁丝网围成,面积为50 m2;网内栽植有2棵高约2 m的木犀Osmanthus fragrans供蓝冠噪鹛筑巢繁殖;还搭建了2根吊木供其停栖;笼内搭建了喂食台供其取食。

1.2 研究方法研究对象为动物园饲养的8只蓝冠噪鹛成鸟,每日08:00投喂水果、蛋、颗粒料、面包虫、大麦虫和玉米虫。利用笼舍内安装的监控设备录像采用全日制瞬时扫描法观察,在预观察熟悉蓝冠噪鹛各种行为的基础上,确定其行为谱(表 1)。观察时间为2015年1—12月,日观察时间为06:00—19:00,每隔5 min对笼内蓝冠噪鹛的行为进行记录,统计各行为的频次。根据蓝冠噪鹛2015年实际繁殖情况,将1、2、3、10、11和12月定义为非繁殖期,因该时期均未出现营巢、交配、卧巢等繁殖行为;将4—9月定义为繁殖期,其中4月定义为繁殖前期,因此时主要为蓝冠噪鹛营巢、配对、交配等繁殖行为产生时期,但未开始产卵;5—7月定义为繁殖中期,包括产卵期、孵化期和育雏期;8、9月定义为繁殖后期,此期间为育幼期。

| 行为Behavior | 描述Description |

| 飞行 | 在笼舍内飞行、远距离滑行、不同物体间的跳跃活动 |

| 觅食 | 在地面寻找食物并进食,飞到进食台摄食、饮水;为雏鸟寻找食物 |

| 理羽 | 用喙整理羽毛,振翼抖翅、展翅、半展翅 |

| 营巢 | 在树杈上用衔来的草、树枝或羽毛筑巢或清理巢中凸起的树枝等 |

| 社会行为 | 成鸟与雏鸟、成鸟之间相互的亲密、打斗等 |

| 交配 | 交尾行为 |

| 卧巢 | 在巢内的趴窝状态(不包括孵化期) |

| 孵卵 | 产卵后,伏在卵上加温 |

| 育雏 | 雏鸟破壳出来后,成鸟对其的喂食等抚育活动 |

| 休息 | 站立休息、卧地休息和站立静止 |

| 警戒 | 意识到有危险临近或受外界干扰而中止其他行为,伸长颈部、头颈转动、四处张望等 |

采用SPSS 17.0进行数据分析,行为节律以各行为在每日发生的平均频次表示,行为时间分配以各行为频次占总行为频次的百分比表示。采用Kolmogorov Smirnov Z检验对数据进行正态分布检验,对不符合正态分布的数据做lg转换后,再做正态性检验。当数据符合正态分布时,使用单因素方差分析(One-Way ANOVA)检验繁殖期不同阶段行为频次占比的差异显著性。

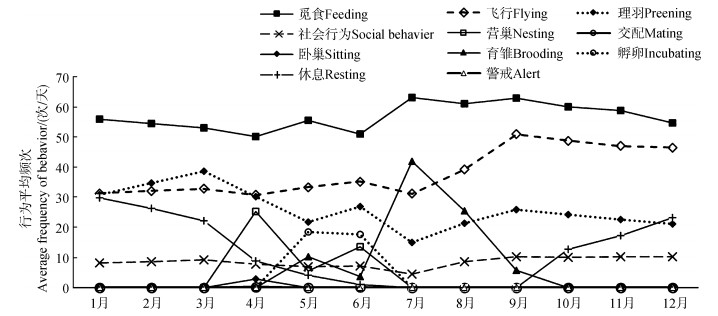

2 结果 2.1 各行为的年节律各月中蓝冠噪鹛以觅食、飞行和理羽为主要行为,只是7月的育雏多于飞行和理羽,8月的育雏多于理羽。从单个行为来看,觅食频次在7—9月较高。飞行在7—9月连续增长,9月达到高峰。理羽变化较为复杂,3月达到峰值,5月和7月大幅下降。营巢仅出现于4—6月。交配和卧巢出现较少,并不明显。孵卵仅出现在5月和6月。育雏在7月达到峰值。休息在1—6月呈下降趋势,而9—12月呈上升趋势。全年未见警戒(图 1)。

|

| 图 1 蓝冠噪鹛年行为节律 Fig. 1 The activity rhythm of Garrulax courtoisi in one year |

| |

从整年来看,蓝冠噪鹛觅食的时间分配最高,为36.37%,其次为飞行(24.54%)、理羽(16.73%)、休息(7.75%)、社会行为(5.43%)、育雏(4.66%)、营巢(2.36%)、孵卵(1.92%)、卧巢(0.15%)、交配(0.01%)。

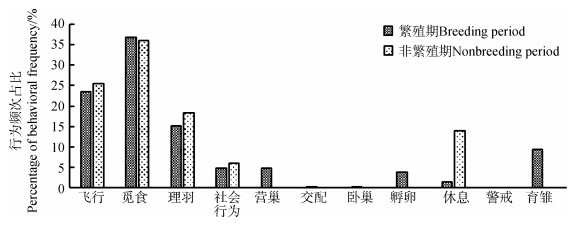

2.2.1 繁殖期与非繁殖期的行为变化繁殖期蓝冠噪鹛觅食的时间分配最高(36.71%),其次为飞行(23.58%)、理羽(15.08%)、育雏(9.32%)和社会行为(4.82%),卧巢和交配的时间分配极低。而非繁殖期,蓝冠噪鹛觅食的时间分配同样最高(36.03%),其次为飞行(25.49%)、理羽(18.39%)、休息(14.02%)和社会行为(6.03%)。可见非繁殖期觅食、飞行、理羽和社会行为同繁殖期相近,但休息的时间分配明显高于繁殖期,且非繁殖期未出现营巢、交配、卧巢、孵化和育雏(图 2)。

|

| 图 2 蓝冠噪鹛繁殖期与非繁殖期行为的时间分配 Fig. 2 The time budget of all behaviors of Garrulax courtoisi in breeding and nonbreeding periods |

| |

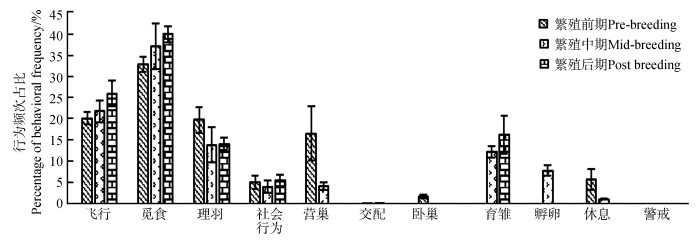

除交配外(P=0.054),其他各行为在繁殖期不同阶段的差异均有高度统计学意义(P<0.001),从繁殖前期到繁殖后期,飞行的时间分配有逐渐升高趋势;觅食在繁殖前期至繁殖后期也逐步上升;理羽和营巢在繁殖前期均高于中期和后期,繁殖中期尚有营巢,繁殖后期则消失;交配和卧巢主要出现在繁殖前期;而孵卵只出现在繁殖中期;育雏出现在繁殖中期和后期,且繁殖后期略高;休息在繁殖前期高于繁殖中期,繁殖后期消失(图 3)。

|

| 图 3 繁殖前期、中期、后期蓝冠噪鹛各行为的时间分配 Fig. 3 The time budget of all behaviors of Garrulax courtoisi in different breeding stages |

| |

蓝冠噪鹛年行为节律与其自身的繁殖状态密切相关。4月进入繁殖期,出现营巢、交配和卧巢等行为;5月初产卵后,孵卵行为出现,随着雏鸟出壳,育雏增加,至7月所有雏鸟出壳,育雏频次达到峰值。休息的变化规律与繁殖相反,其在4—9月繁殖期持续下降至低谷,而在非繁殖期明显增加,这同笼养绿孔雀Pavo muticus(杨晓君,杨岚,1996)和笼养大紫胸鹦鹉Psittacula derbiana(杨晓君等,1998)的观察结果相似。

每一个物种都有适合自己的时间分配,有最适时间分配的个体在自然选择中是有利的(Caraco,1979b)。蓝冠噪鹛各种行为的时间分配在全年中不尽相同,特别是在繁殖期和非繁殖期间具有差异。鸟类在繁殖季节通常会显著改变它们的时间分配(Verbeek,1972;Turner,1982)。进入繁殖期,蓝冠噪鹛会增加营巢、交配、卧巢、孵卵和育雏这5种繁殖行为,繁殖期结束后,这5种繁殖行为消失。除繁殖行为外,蓝冠噪鹛的其他行为也发生变化,当繁殖期结束,飞行、理羽、社会行为和休息增加,这可能是由于非繁殖期的蓝冠噪鹛无需耗费更多精力在繁育后代上,因此它们用于自身消遣、休息以及与同伴间的互动行为增加。

在繁殖期的不同阶段,鸟类各种行为也有明显变化,产生这种差异的原因与鸟类在不同时期的繁殖状态、能量需求、身体状况等有一定的关系(杨晓君等, 1995, 1998;周晓禹等,2002)。蓝冠噪鹛理羽和社会行为频次在繁殖前期较高,这与此时蓝冠噪鹛处于亲鸟配对阶段有关。繁殖前期,蓝冠噪鹛为繁殖做准备的营巢频次较高。

蓝冠噪鹛觅食从繁殖前期到繁殖后期呈增加趋势,且和育雏呈显著的正相关,因育雏阶段亲鸟喂食频次随着雏鸟日龄增加而增加,这与其同属近缘种白颊噪鹛G. sannio习性相似(朱峰等,2010)。鸟类会花费足够的时间觅食以获得必要的营养(Perry et al., 1986)。随着雏鸟孵化,觅食迅速增加,这与雏鸟出壳,亲鸟需要大量觅食进行喂雏有关。蓝冠噪鹛有合作繁殖现象(何芬奇等,2017),除亲鸟外,其他个体也会帮忙育雏,因此育雏占比在繁殖后期达到最大,且觅食占比也在同一时期达到最大。觅食时间和强度通常受食物的可获得性和密度的影响,与蓝冠噪鹛在非繁殖季节觅食时间分配(36.03%)相比,白颊噪鹛在相同季节觅食时间分配相对更多,达52.04%(柴璐艳等,2014)。除种间差别外,这与笼养条件和野外条件的差别有关,即在笼养条件下蓝冠噪鹛食物充足,所以觅食时间相对更低,且笼舍空间有限,成鸟活动范围更小,能量消耗更低,对食物的需求量也相应下降。此外,白颊噪鹛的警戒和社会行为时间分配更多,对于鸟类来说,野外生存风险更高,需要集小群生活才能适应高干扰环境,而且社会行为对于维持鸟类等集群动物的社群结构较为重要,鸟类可以享受集群生活所带来的好处(Beauchamp,2003),蓝冠噪鹛在笼养条件下,无防范天敌的需求,维持个体之间社会关系的需求也相应降低,或者在笼养条件下,蓝冠噪鹛的社会行为表达有所欠缺。

由于笼养状态与野生状态不同,所以本研究的结果可能与野生蓝冠噪鹛的行为节律及其时间分配存在偏差。此外,在行为时间分配上多数鸟类雌雄鸟亦有差异(杨晓君等, 1995, 1998;杨晓君,杨岚,1996;徐纯柱等,2006),观察之初未对笼养蓝冠噪鹛雌雄个体做标记,未区分雌雄鸟行为的时间分配,乃本研究不足。本研究结果可以为蓝冠噪鹛人工饲养和野生种群行为学研究提供参考。

| 柴璐艳, 纪维雯, 冉江洪. 2014. 城区白颊噪鹛非繁殖季节的集群行为节律及时间分配[J]. 四川动物, 33(1): 66–70. DOI:10.3969/j.issn.1000-7083.2014.01.017 |

| 窦亮, 徐雨, 耿秋扎西, 等. 2015. 笼养绿尾虹雉炫耀行为节律及天气因素对该行为的影响研究[J]. 四川动物, 34(3): 399–402. |

| 段玉宝, 田秀华, 朱书玉, 等. 2010. 东方白鹳繁殖期行为时间分配及日节律[J]. 生态学杂志, 29(5): 968–972. |

| 高志瑾, 田秀华, 巩万里. 2011. 灰雁繁殖期的行为日节律及时间分配[J]. 野生动物, 32(6): 319–323. |

| 何芬奇, 林剑声, 闻丞, 等. 2017. 婺源靛冠噪鹛生物学初探[J]. 动物学杂志, 52(1): 167–175. |

| 何芬奇, 杨岚. 2006. 黄喉噪鹛分类地位新议[J]. 动物学杂志, 41(5): 127. |

| 孔德军, 杨晓君, 钟兴耀, 等. 2008. 云南大山包黑颈鹤日间越冬时间分配和活动节律[J]. 动物学研究, 29(2): 195–202. |

| 孔有琴, 李枫, 田秀华, 等. 2004. 笼养大鸨繁殖行为的时间分配和活动节律[J]. 东北林业大学学报, 32(1): 70–72. |

| 李淑玲, 马杰, 王文锋, 等. 2015. 扎龙保护区丹顶鹤秋季迁徙季节行为节律的研究[J]. 东北农业大学学报, 46(7): 62–69, 75. |

| 廖嘉欣, 赵运林, 徐正刚, 等. 2015. 洞庭湖小天鹅越冬中期行为节律研究[J]. 西南林业大学学报, 35(6): 85–91. |

| 廖为明, 洪元华, 俞社保, 等. 2007. 婺源黄喉噪鹛繁殖生态及其与村落风水林关系研究[J]. 江西农业大学学报, 29(5): 837–841. |

| 刘智勇, 洪元华, 姜经宙. 2001. 江西省婺源县黄喉噪鹛调查初报[J]. 四川动物, 20(4): 213. |

| 尚玉昌. 2006. 动物的行为节律[J]. 生物学通报, 41(10): 8–10. DOI:10.3969/j.issn.0006-3193.2006.10.004 |

| 田秀华, 王建荣, 张佰莲. 2005. 人工饲养东方白鹳繁殖期行为的时间分配[J]. 动物学杂志, 40(3): 35–40. |

| 涂朝勇, 王歆旖, 游章强. 2007. 绵阳城区白鹭(Egretta garzetta)繁殖期与非繁殖期行为活动节律与时间分配比较[J]. 绵阳师范学院学报, 26(8): 69–72. |

| 吴志勇, 刘道强, 王晓虹, 等. 2016. 蓝冠噪鹛研究现状分析[J]. 现代农业科技(3): 294–300. |

| 邢茂卓, 张志明, 田恒玖, 等. 2013. 笼养大斑啄木鸟行为时间分配和活动节律[J]. 动物学杂志, 48(1): 95–101. |

| 徐纯柱, 郭玉民, 赵文阁. 2006. 白头鹤孵卵后期的行为节律观察[J]. 动物学杂志, 41(3): 43–47. |

| 徐正刚, 吴良, 赵运林, 等. 2015. 洞庭湖笼养鸿雁行为节律研究[J]. 野生动物学报, 36(4): 416–421. |

| 杨晓君, 文贤继, 杨岚. 1995. 笼养白腹锦鸡繁殖期的时间分配[J]. 动物学研究, 16(2): 178–184. |

| 杨晓君, 杨岚, 王淑珍, 等. 1998. 笼养大紫胸鹦鹉的活动时间分配[J]. 动物学报, 44(3): 277–285. |

| 杨晓君, 杨岚. 1996. 笼养绿孔雀行为时间分配的初步观察[J]. 动物学报, 42(增刊): 106–111. |

| 易国栋, 杨志杰, 刘宇, 等. 2010. 中华秋沙鸭越冬行为时间分配及日活动节律[J]. 生态学报, 30(8): 2228–2234. |

| 曾慧卿, 刘琪璟, 殷剑敏, 等. 2008. 近40年气候变化对江西自然植被净第一性生产力的影响[J]. 长江流域资源与环境, 17(2): 227–231. |

| 张佰莲, 田秀华, 刘群秀, 等. 2007. 人工饲养大鸨雏鸟行为变化趋势及日节律[J]. 动物学杂志, 42(6): 57–63. |

| 赵序茅, 马鸣, 张同, 等. 2013. 白头硬尾鸭行为时间分配及日活动节律[J]. 生态学杂志, 32(9): 2439–2443. |

| 钟雪, 窦亮, 杨本清, 等. 2013. 笼养绿尾虹雉繁殖季节的日行为节律和时间分配[J]. 四川动物, 32(4): 521–525. |

| 周晓禹, 刘振生, 吴建平, 等. 2002. 丹顶鹤繁殖期行为时间分配及活动规律[J]. 东北林业大学学报, 30(1): 60–62. |

| 朱峰, 周材权, 杨志松, 等. 2010. 四川南充白颊噪鹛的繁殖行为观察[J]. 动物学杂志, 45(4): 150–155. |

| Beauchamp G. 2003. Group size effects on vigilance:a search for mechanisms[J]. Behavioral Processes, 63(3): 111–121. DOI:10.1016/S0376-6357(03)00002-0 |

| Caraco T. 1979a. Time budget and grope size:a test of theory[J]. Ecology, 60(3): 618–627. DOI:10.2307/1936082 |

| Caraco T. 1979b. Time budget and group size:a theory[J]. Ecology, 60(3): 611–617. DOI:10.2307/1936081 |

| Collar NJ. 2006. A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae)[J]. Forktail, 22: 85–112. |

| Evers DC. 1994. Activity budgets of a marked common loon (Gavia immer) nesting population[J]. Hydrobiologia, 279(1): 415–420. |

| Halle S, Stenaeth NC. 2000. Activity pattens in small mammals:an ecological approach[M]. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberge. |

| BirdLife International. 2017. Garrulax courtoisi (amended version published in 2016)[DB/OL].[2017-02-14]. The IUCN Red List of Threatened Species 2017:e. T22732350A111149600. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.T22732350A111149600.en. |

| Orians GH. 1961. The ecology of blackbird (Agelaius) social systems[J]. Ecological Monographs, 31(3): 285–312. DOI:10.2307/1948556 |

| Perry MC, Kuenzel WJ, Williams BK, et al. 1986. Influence of nutrients on feed intake and condition of captive canvasbacks in winter[J]. Journal of Wildlife Management, 50(3): 427–434. DOI:10.2307/3801099 |

| Thompson JL. 1961. Rhythmic activity in animal physiology and behavior[M]. New York: Academic Press. |

| Turner AK. 1982. Timing of laying by swallows (Hirundo rustica) and martins (Riparia riparia)[J]. Journal of Animal Ecology, 51(1): 29–46. DOI:10.2307/4308 |

| Verbeek NAM. 1964. A time and energy budget study of the Brewer blackbird[J]. Condor, 66(1): 70–74. DOI:10.2307/1365240 |

| Verbeek NAM. 1972. Daily and annual time budget of the yellow-billed magpie[J]. Auk, 89(3): 567–582. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36