扩展功能

文章信息

- 张博, 马亮, 李树然, 汪洋, 史静耸, 孙宝珺

- ZHANG Bo, MA Liang, LI Shuran, WANG Yang, SHI Jingsong, SUN Baojun

- 北京及邻近地区蛇类存疑种分布及讨论

- Review and Discussion of the Distribution of Some Uncertain Snake Species in Beijing and Its Adjacent Areas

- 四川动物, 2017, 36(4): 474-478

- Sichuan Journal of Zoology, 2017, 36(4): 474-478

- 10.11984/j.issn.1000-7083.20170109

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-04-04

- 接受日期: 2017-05-18

2. 中国科学院动物研究所, 动物生态与保护生物学院 重点实验室, 北京 100101;

3. 中国科学院大学, 北京 100049;

4. 中国科学院脊椎动物起源与人类演化 重点实验室, 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所, 北京 100044

2. Key Laboratory of Animal Ecology and Conservation Biology, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. Key Laboratory of Vertebrate Evolution and Human Origins of Chinese Academy of Sciences, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100044, China

北京市位于中国华北平原北端,东南局部地区与天津市相连,其余被河北省所环绕。东南面为开阔的平原,西、北、东北面群山环绕。西部山地统称西山,属太行山脉,北部山地则多属燕山山脉,2条山脉在关沟附近交汇。山区面积为10 418 km2,约占全市总面积的62%,最高峰为位于西境的东灵山,海拔2 303 m。京津冀三地的山脉主要有位于北部的燕山山脉和位于西部的太行山脉,是由华北平原向东北区和内蒙古高原的过渡区,该地区两栖爬行动物多为华北区物种。以北京百花山风景区为例,被毒蛇咬死、咬伤的事件几乎每年都有发生。然而,国内学者对北京地区蛇类资源的专项调查相对较少。北京两栖爬行动物的种类、分布和数量缺乏全面的论述和深入的研究,其物种分布信息散布在各地动物志、调查报告和一些基于野外工作偶发的两栖爬行动物物种新纪录,如黑背白环蛇Lycodon ruhstrati(王宁,郑光美,2005)、中介蝮Gloydius intermedius(林宣龙,郭冬生,2012)、黑头剑蛇Sibynophis chinensis(胡磊等,2013)等。值得注意的是,在胡磊等(2013)的报道中认为黑头剑蛇可能是人为放生的种群,而齐硕等(2012)和孙晓煜(2013)则认为黑头剑蛇系自然种群。另外,北京门头沟地区中山高海拔分布的蝮蛇在多数文献中被鉴定为中介蝮(赵尔宓等,1998;赵尔宓,2006;林宣龙,郭冬生,2012;熊晔,丁利,2012),而在另一些文献中则认为它们是西伯利亚蝮华北亚种G. halys stejnegeri(Orlov & Barabanov,1999)或独立为华北蝮G. stejnegeri(史静耸等,2016)。

由此可见,对北京地区蛇类多样性及其分布的研究,尚缺乏系统完整的信息,且存在一些争议,需通过进一步野外调查和标本检视来补充和完善。北京作为中国首都,其经济建设发展迅速,城市化现象明显,而蛇类等爬行动物的种群也处于逐年减少的状态,其分布也随着城市中心的扩散而日趋边缘化。蛇类除了其本身的生态学价值外,一些毒蛇还给观光旅游和野外作业带来一定的安全隐患。鉴于此,有必要对该地区的蛇类资源进行更深入的调查和评估。

1 材料与方法 1.1 野外调查范围及方法本文所讨论的内容多基于有关作者往年的野外调查工作所得,主要涵盖的范围为北京市区、郊区及河北、天津等近邻山区。调查中多以林中防火道、山脊线、高山草甸、公路、山谷和溪流沿线作为考察路线。

1.2 标本采集和检视对于一些存疑的物种纪录,通过文献查询并检视相关标本进行排查和再次鉴定,以进一步确定相关物种的有效性及其分类地位(相关的标本编号见正文)。

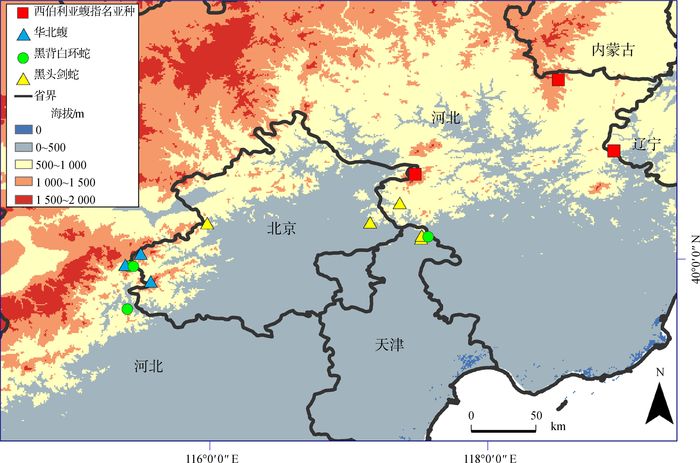

1.3 GIS作图为了更加直观、明确地反映北京及近邻地区一些分布有争议的蛇类在北京的采集现状及分布范围,将本研究和前人所发现的部分存疑物种的地理坐标导入ArcGIS 10.2中得到其分布图。

2 结果在野外调查和标本检视工作中,大多数物种的存在得到了再度证实。本文对一些存在争议的物种,如黑头剑蛇、中介蝮(华北蝮和西伯利亚蝮指名亚种G. halys halys)、乌苏里蝮G. ussuriensis等物种的分布和分类地位进行核查,对其存在的来源以及在北京分布的可能性进行了再次评估。其中黑头剑蛇、华北蝮、西伯利亚蝮指名亚种和黑背白环蛇已确认的分布及采集地点见图 1。

|

| 图 1 部分蛇类在北京及其周边地区的标本采集、记录地点 Fig. 1 Sampling localities of some snakes in Beijing and adjacent areas |

| |

黑头剑蛇Sibynophis chinensis

胡磊等(2013)在北京发现了黑头剑蛇,由于采集到黑头剑蛇的地点仅有一处,认为该蛇可能系人为放生,并成功越冬、繁殖。然而,人为放生蛇类的活动多集中于佛教场所,大多为黑眉曙蛇Orthriophis taeniurus、王锦蛇Elaphe carinata、红纹滞卵蛇Oocatochus rufodorsatus、赤链蛇Lycodon rufozonatum等市场流通较大的蛇类,而黑头剑蛇并不具备收购和放生的可行性。

同时,北京及周边地区发现黑头剑蛇的案例近年来被陆续报道。齐硕等(2012)于天津市蓟州区采集到2条黑头剑蛇,一条为雄性亚成体(SYNU12110049),另一条为性别不明的幼体(SYNU12110050,图 2)。孙晓煜等(2013)报道了河北承德市兴隆县发现黑头剑蛇。此外,本文通信作者也检视了于北京市昌平区采集的黑头剑蛇标本(2008年5月,标本号:CIB094015),上述地点距离较近(图 1)。此外黑头剑蛇在河南、陕西、山西也有确切的分布纪录(赵尔宓等,1998;赵尔宓,2006)。

|

| 图 2 黑头剑蛇幼体,采集于天津市蓟州区(齐硕摄) Fig. 2 Juvenile Sibynophis chinensis, Jizhou district, Tianjin city, by Qi Shuo |

| |

因此,北京市发现黑头剑蛇并非偶然。该物种在华北地区应当是沿太行山脉和燕山山脉连续分布。北京地区的黑头剑蛇种群应系原生种群,而非人为放生成功越冬的个体。黑头剑蛇在北京、河北和天津的记录地点见图 1。

黑背白环蛇Lycodon ruhstrati

截至目前,北京黑背白环蛇的正式报道仅见于王宁和郑光美(2005)于小龙门林场采集的1号标本,是黑背白环蛇在北京分布的唯一确切记录。但是该种在河北、天津境内也陆续有采集和发现的报道:2015年10月,在距北京市区约150 km的野三坡百里峡景区(属河北保定境内)拍摄到黑背白环蛇亚成体的清晰照片(齐硕,未发表数据),2009年6月,莫训强等在天津市蓟州区(图 3,与黑头剑蛇采集地点相同)发现了黑背白环蛇成体。据上述事实,可初步推断黑背白环蛇在华北地区可能系连续分布,只是相对少见。黑背白环蛇在北京及近邻地区的发现地点见图 1。

|

| 图 3 被车碾压的黑背白环蛇成体,拾获于天津市蓟州区 (莫训强摄) Fig. 3 Road-killed Lycodon ruhstrati, Jizhou district, Tianjin city, by Mo Xunqiang |

| |

乌苏里蝮Gloydius ussuriensis

对北京乌苏里蝮的记载仅见于《中国蛇类》中,附有Peter Heimes拍摄于北京郊区(具体地点不详)的彩色照片1张(赵尔宓, 2006, 图 18-4)。作者经反复核查和对比,认为该蛇应为短尾蝮G. brevicaudus,而非乌苏里蝮。虽然短尾蝮和乌苏里蝮外观相似,易混淆,但是两者的确存在下列区别:1.短尾蝮头部宽扁而乌苏里蝮较为窄长;2.短尾蝮体型短粗,尾尤其短,而乌苏里蝮体型较为细长,尾部较长;3.短尾蝮背部具2列相互交错的圆斑,圆斑边缘较为清晰,与体背色区分明显,而乌苏里蝮背部圆斑色浅,与体背区分不明显;4.短尾蝮下颌颌片外侧有一对明显的左右对称的黑色斑块,而乌苏里蝮没有。从文献中的图片判断,该个体符合上述鉴别特征的1~3条,而4在照片中并无体现。

另外,从地理区划来看,短尾蝮的分布更为广泛,涵盖了中国19个省份(赵尔宓,2006),而乌苏里蝮在国内只分布于东北三省及内蒙古东北部,主要沿长白山和大兴安岭分布,系东北区物种(赵尔宓,2006),而在华北区范围内其他省份也从未发现过此种。鉴于此,本研究认为,北京地区乌苏里蝮误记的可能性较大。文献中的乌苏里蝮应属短尾蝮。

2.3 修订种中介蝮Gloydius intermedius

北京地区蝮蛇的分类与分布一直以来存在争议。王鸿媛(1994)报道北京的蝮蛇仅1种,以“蝮蛇短尾亚种Agkistrodon blomhoffii brevicaudus”记(现称短尾蝮)。熊晔和丁利(2012)对河北兴隆县的蝮蛇分类问题做了探讨,认为该地区的蝮蛇有2种,海拔较高处(1 000~2 000 m),体中段背鳞23行的蝮蛇为中介蝮,而海拔较低处(1 000 m以下),体中段背鳞21行的蝮蛇为短尾蝮。雾灵山是燕山山脉的主体,与北京市密云县交界。本研究的调查结果表明,在北京延庆松山也有类似的现象。

然而,此前有学者指出,我国的“中介蝮”实际上是西伯利亚蝮G. halys不同亚种的复合体(Orlov & Barabanov,1999),另根据史静耸等(2016)的分子系统学和生物地理学研究结果,其中华北亚种G. h. stejnegeri和阿拉善亚种G. h. cognatus应该独立为种,即为华北蝮G. stejnegeri和阿拉善蝮G. cognatus。进一步的研究表明,北京及河北地区的体中段背鳞为23行的蝮蛇在分子系统发育树中分成2个独立分支,来自太行山脉(门头沟地区)的样本处于华北蝮分支;而来自燕山山脉的样本则处于西伯利亚蝮指名亚种分支(史静耸等,2016)。此外,虽然二者在北京、河北均有分布,但处于不同的地理区,西伯利亚指名亚种主要分布于燕山山脉,如辽宁凌源、河北与北京界内的雾灵山;而华北蝮则主要沿太行山脉分布,东起北京门头沟地区,西至陕西北部的黄土高原地区均有采集记录(Orlov & Barabanov,1999;史静耸等,2016)。华北蝮和西伯利亚蝮指名亚种在北京及近邻地区的记录地点见图 1。

综上,北京及近邻地区蛇类共计2科10属16种,详见表 1。

| 一游蛇科Colubridae |

| (一) 锦蛇属 Elaphe |

| 1. 白条锦蛇 Elaphe dione |

| 2. 赤峰锦蛇 Elaphe anomala |

| 3. 王锦蛇 Elaphe carinata |

| 4. 团花锦蛇 Elaphe davidii |

| (二)东方游蛇属 Orientocoluber |

| 5. 黄脊游蛇 Orientocoluber spinalis |

| (三) 丽蛇属 Euprepiophis |

| 6. 玉斑丽蛇 Euprepiophis mandarinus |

| (四)颈槽蛇属 Rhabdophis |

| 7. 虎斑颈槽蛇 Rhabdophis tigrinus |

| (五) 鼠蛇属 Ptyas |

| 8. 乌梢蛇Ptyas dhumnades |

| (六) 曙蛇属 Orthriophis |

| 9. 黑眉曙蛇Orthriophis taeniurus |

| (七) 滞卵蛇属 Oocatochus |

| 10. 红纹滞卵蛇 Oocatochus rufodorsatus |

| (八) 链蛇属 Lycodon |

| 11. 赤链蛇 Lycodon rufozonatum |

| 12. 黑背白环蛇 Lycodon ruhstrati |

| (九) 剑蛇属 Sibynophis |

| 13. 黑头剑蛇 Sibynophis chinensis |

| 二 蝰科 Viperidae |

| (十) 亚洲蝮属 Gloydius |

| 14. 短尾蝮Gloydius brevicaudus |

| 15. 华北蝮Gloydius stejnegeri |

| 16. 西伯利亚蝮指名亚种Gloydius halys halys |

本文虽然在一定程度上讨论了北京及近邻地区存在争议的蛇类,但本文基于的野外工作相对零散和分散,今后应采取更为系统的样线法进行调查。

此外,一些蛇类,如黑背白环蛇、黑头剑蛇在北京地区的采集记录较少,基础资料还不完善,这可能由于其本身种群数量不多,也可能与其昼伏夜出的生态习性有关。在确保人身安全的前提下,可以开展适当的夜间调查工作,以深入了解上述蛇类的分布范围和活动规律。

随着分子生物学的兴起和快速发展,越来越多物种的有效性和分类地位得到了分子层面的支持,一些传统分类学无法解释和存在争议的问题也从分子层面得到了更加深入的研究和探讨。在今后的采集工作中应更加注重对分子样本的收集,以便后续研究。

致谢: 杨南(北京百花山自然保护区)、吉晟男与高晓奇(中国环境科学研究院)参与野外考察工作;丁利(中国科学院成都生物研究所)、齐硕(沈阳师范大学)提供重要标本采集信息,并提供标本以供检视,特此致谢。| 胡磊, 刘润泽, 曲宏, 等. 2013. 北京市发现越冬黑头剑蛇[J]. 动物学杂志, 48(1): 136–138. |

| 林宣龙, 郭冬生. 2012. 北京市蛇类新纪录——中介蝮[J]. 动物学杂志, 47(2): 136–137. |

| 齐硕, 史静耸, 李丕鹏. 2012. 天津市蛇类新记录——黑头剑蛇指名亚种[J]. 蛇志, 24(4): 385–386. |

| 史静耸, 杨登为, 张武元, 等. 2016. 西伯利亚蝮-中介蝮复合种在中国的分布及其种下分类(蛇亚目:蝮亚科)[J]. 动物学杂志, 51(5): 777–798. |

| 孙晓煜, 雷隽, 丁利. 2013. 河北省境内发现黑头剑蛇[J]. 动物学杂志, 48(1): 139–140. |

| 王鸿媛. 1994. 北京鱼类和两栖爬行动物志[M]. 北京: 北京出版社: 245-297. |

| 王宁, 郑光美. 2005. 北京市爬行动物新纪录——黑背白环蛇[J]. 四川动物, 24(4): 489. |

| 吴跃峰, 武明录, 曹玉萍. 2009. 河北动物志:两栖、爬行、哺乳动物类[M]. 石家庄: 河北科技出版社: 104-106. |

| 吴跃峰. 2009. 河北动物志[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社. |

| 雄晔, 丁利. 2012. 河北兴隆县雾灵山蝮蛇分类地位的探讨[J]. 四川动物, 31(5): 769–771. |

| 赵尔宓, 黄美华, 宗愉. 1998. 中国动物志爬行纲第二卷蛇亚目[M]. 北京: 科学出版社: 182-419. |

| 赵尔宓. 2006. 中国蛇类:上[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社:: 121-124. |

| Orlov NL, Barabanov AV. 1999. Analysis of nomenclature, classification, and distribution of the Agkistrodon halys-Agkistrodon intermedius complexes:a critical review[J]. Russian Journal of Herpetology, 6(3): 167–192. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36