扩展功能

文章信息

- 王华强

- WANG Huaqiang

- 陕西铜川再引入朱鹮的繁殖状况

- Reproduction of Reintroduced Nipponia nippon in Tongchuan, Shaanxi Province

- 四川动物, 2016, 35(3): 471-474

- Sichuan Journal of Zoology, 2016, 35(3): 471-474

- 10.11984/j.issn.1000-7083.20160022

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-01-20

- 接受日期: 2016-01-31

朱鹮Nipponia nippon是全球濒危鸟类(BirdLife International,2014),我国Ⅰ级重点保护动物。由于栖息地丧失、猎杀、农药化肥的过度使用等原因,历史上在东亚广泛分布的朱鹮种群于20世纪中叶以后相继在前苏联、朝鲜半岛和日本绝迹(史东仇等,1991)。我国自20世纪60年代后没有野生朱鹮的报道,一度被认为已经在野外灭绝,直至1981年5月在陕西省洋县发现了一个数量仅为7只的朱鹮种群(刘荫增,1981),是当时世界上幸存的唯一野生朱鹮种群。经过30余年的保护努力,野生朱鹮种群数量稳定增长,分布范围逐步扩大到洋县周边的城固、西乡、汉中、南郑、勉县、佛坪、石泉、宁陕、汉阴、太白等地(刘冬平等,2014;王超等,2014)。然而,这个单一的野生种群仍然面临着传染性疾病和自然灾害等的威胁。2004年和2007年相继在秦岭以南的陕西省洋县和宁陕县开展了再引入工作,将野化训练后的饲养个体放归到朱鹮的历史分布区,初步建立了新的野外种群(刘冬平等,2007a;陈文贵等,2013)。为了进一步扩大野外朱鹮种群的分布区,促进野外朱鹮种群的恢复,国家林业局和陕西省政府决定在秦岭以北的陕西省铜川市耀州区柳林林场开展朱鹮再引入工作,并先后于2013年7月和2015年4月野化放归了2批朱鹮。经过长期的野外监测和保护,放归的朱鹮个体在当地初步建立了稳定种群,并在野外成功繁殖。

有关野生朱鹮的繁殖生态和成功率已有大量研究(史东仇等,1989;翟天庆等,2001;刘冬平等,2003;Yu et al.,2006),然而对再引入朱鹮的繁殖状况还很少报道(刘冬平等,2007c)。本文对铜川再引入朱鹮的繁殖状况进行了报道,并与野生朱鹮的繁殖特征进行了比较讨论,以期为下一步的朱鹮再引入提供参考。

1 研究地点朱鹮的野化训练基地(35.0477°N,108.8219°E)坐落于陕西省铜川市耀州区北部的柳林林场内,属暖温带大陆性半干旱、半湿润、易旱区气候,年均降水量554.5 mm,年均气温8.4 ℃~12.3 ℃。林场面积60余万亩,主要树种包括油松Pinus tabuliformis、刺槐Robinia pseudoacacia、栎类Quercus spp.、杨树Populus spp.等高大乔木,为朱鹮提供了良好的营巢环境。自东南往西北有70 km长的沮河及其支流穿过,河面开阔,水流平缓,两岸遍布鱼塘和沼泽湿地,为朱鹮提供了优良的觅食场所。

2 研究方法 2.1 放归个体的跟踪监测全部放归个体均佩戴了金属环和彩色数字环,部分个体还佩戴了无线电发射器或卫星发射器。彩色数字环白底黑字,刻有1位大写字母和2位阿拉伯数字,佩戴在朱鹮的胫部。在野外调查时,可使用单筒镜在100 m以内的距离进行观察识别。无线电发射器(重19 g,约占朱鹮体质量的1.3%;电池寿命24个月)采用“背负式”的方法进行安装。对于佩戴了无线电发射器的个体,放归后主要采用无线电遥测进行跟踪。接收仪型号为TRX-1000S(Wildlife Materials Inc.,USA),接收天线为三元折叠式天线(3-element directional antenna)。采用导向目标法(Mech&Barber,2002)进行无线电跟踪,即通过无线电跟踪仪确定标记个体的活动方位,而后朝此方向快速接近,最后发现目标;待标记个体离开后,使用全球定位系统(global positioning system,GPS)对其活动地点进行定位。卫星发射器(PTT,重30 g,约占朱鹮体质量的1.8%,太阳能供电)也采用“背负式”的方法进行安装,每小时1次将佩戴个体的活动位点信息发送给监测者。

2.2 繁殖监测及巢址特征调查在朱鹮的繁殖期(2—6月),通过观察放归个体表现出的求偶行为、营巢活动、领域行为等,判断潜在的繁殖配对,并通过跟踪确定其巢址。每天定期在制高点对营巢情况进行观察,记录朱鹮的营巢、产卵、孵化、幼鸟出飞等的时间,以及窝卵数、孵出幼鸟数和出飞幼鸟数。在幼鸟20~25日龄上树环志时,以及繁殖结束后,对营巢特征进行调查,测量的因子包括:巢的经纬度、海拔、营巢树种、树高、巢高、巢向(巢相对主干的方位)以及巢分别距河流、机动车和居民点的距离。

2.3 数据分析使用ArcView 3.2将卫星跟踪及调查记录的GPS位点生成点状图层,使用Animal movement模块中的最小凸多边形法(minimum convex polygon)生成活动区的面状图层,并计算活动区面积。文中数据均以Mean±SD表示。

3 结果 3.1 繁殖成功率陕西省铜川市在2013年7月和2015年4月分别野化放归朱鹮32只和30只。放归的朱鹮于2014年繁殖2巢,其中1巢产卵后受到乌鸦干扰而弃巢;2015年繁殖6巢(表 1)。2年的窝卵数为2.5±0.9(n=8),出壳数为2.3±0.8(n=7),出飞数为2.3±0.8(n=7)。2年的孵化率达80.0%,出飞率为100%,繁殖成功率为80.0%。

| 年份 Year | 巢址编号 Nest no. | 亲鸟环号 Bird banding No. of breeder | 产卵数 Egg no. | 出壳数 Nestling no. | 出飞数 Fledgling no. | 出飞日期 Fledgling date |

| 2014 | 1 | L32×L47 | 3 | 2 | 2 | 6.13 |

| 2 | L51×L52 | 2 | 0 | 0 | — | |

| 2015 | 1 | L32×L47 | 3 | 3 | 3 | 6.25 |

| 2 | L36×L46 | 2 | 2 | 2 | 7.13 | |

| 3 | L50×L60 | 4 | 3 | 3 | 6.10 | |

| 4 | L41×L53 | 1 | 1 | 1 | 6.20 | |

| 5 | L51×L52 | 2 | 2 | 2 | 6.05 | |

| 6 | L42×L58 | 3 | 3 | 3 | 6.07 |

营巢树种包括加拿大杨P. canadensis(n=5)、刺槐(n=2)和国槐Sophora japonica(n=1)。营巢树高18.4 m±3.6 m(11~22 m,n=8),巢高14.8 m±3.6 m(8~19 m,n=8)。营巢树胸径62.3 cm±23.8 cm(26~85 cm,n=8),其中加拿大杨的胸径显著大于刺槐。在巢的朝向方面,87.5%的巢位于营巢树主干的东方。巢距主要觅食地河流的距离167.5 m±83.3 m(10~300 m,n=8),距道路和距居民点2种干扰源的距离分别为233.8 m±244.4 m和390.0 m±310.2 m(表 2)。

| 年份 Year | 巢址编号 Nest no. | 营巢树种 Nest tree species | 树高 Tree height/m | 巢高 Nest height/m | 巢树胸径 Diameter at breast height of nest tree/cm | 巢向 Nest orientation /° | 距河流距离 Distance to river/m | 距道路距离 Distance to road/m | 距居民点距离 Distance to residence/m |

| 2014 | 1 | 加拿大杨 | 21 | 19 | 85 | 45 | 150 | 130 | 400 |

| 2 | 加拿大杨 | 20 | 16 | 81 | 158 | 200 | 150 | 500 | |

| 2015 | 1 | 加拿大杨 | 21 | 19 | 85 | 45 | 150 | 130 | 400 |

| 2 | 加拿大杨 | 22 | 13 | 80 | 60 | 150 | 130 | 400 | |

| 3 | 刺槐 | 11 | 8 | 26 | 30 | 150 | 130 | 400 | |

| 4 | 刺槐 | 18 | 15 | 43 | 35 | 230 | 800 | 10 | |

| 5 | 国槐 | 18 | 15 | 60 | 45 | 300 | 350 | 10 | |

| 6 | 加拿大杨 | 16 | 13 | 38 | 35 | 10 | 50 | 1 000 |

再引入个体放归后以柳林林场为中心,向周边地区扩散活动。2013年放归的个体主要夜宿于柳林林场院内的乔木上,白天分别在沮河支流、照金、香山河道、走马村河道及沮河河道、安里支前河河道觅食。记录到的较远的活动地点包括:1只飞往宝鸡市硤石镇湿地,距离约180 km;2只飞往富平县宫里镇北陵村,距离约48 km。

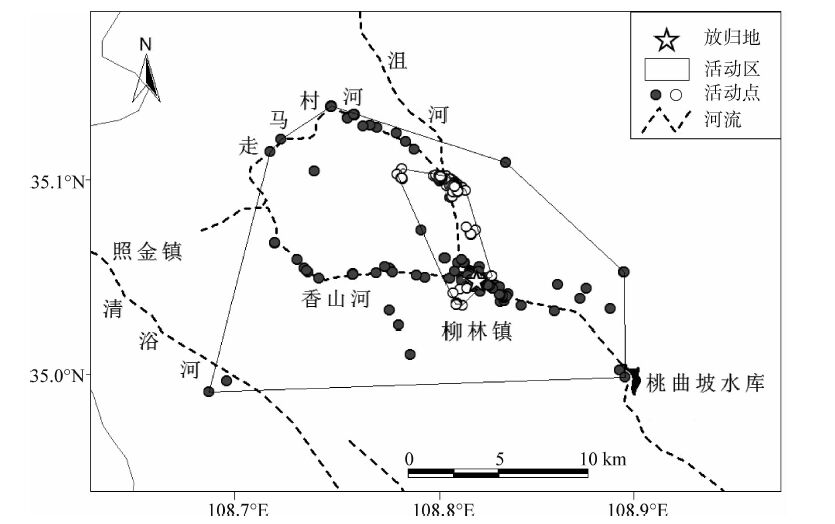

2只佩戴卫星发射器的个体在繁殖期的活动区面积差异较大,分别为262.4 km2和20.1 km2 (图 1),主要觅食地为沮河、香山河、走马村河和清浴河,夜宿于柳林林场院内的加拿大杨上。在河中觅食时,常与黑鹳Ciconia nigra、苍鹭Ardea cinerea等共同活动。

|

| 图 1 2只卫星跟踪的朱鹮在繁殖期的活动区 Fig. 1 Breeding home range of two Nipponia nippon determined by satellite tracking |

| |

再引入是指通过人工方法将人工繁殖的个体重新引入到该物种的历史分布区,建立一个可以自我维持和繁育的种群(IUCN/SSC,1995)。再引入成功的关键在于放归的种群能够持续繁殖并由此促进种群密度的增加(Armstrong & Seddon,2007),因而对放归后的种群进行繁殖成功率和种群动态监测是再引入的重要步骤。本文对铜川再引入朱鹮的繁殖成功率的研究结果表明,其孵化成功率与野生朱鹮类似,但总体繁殖成功率大大高于野生种群(Yu et al.,2006)。刘冬平等(2007b)的研究结果显示,人工饲养的朱鹮在孵化时由于踩碎卵的现象较多,孵化率和自然繁殖成功率显著低于野生种群。而人工饲养的朱鹮放归到野外后极大地改善了上述状况,推测可能是因为繁殖环境的改善。这也进一步佐证了营巢环境是影响笼养条件下朱鹮繁殖成功率的主要因素(刘冬平等,2007b)。

与野生朱鹮相比,铜川再引入朱鹮的巢树高度和巢高类似,但巢树的胸径显著较大(刘冬平,2002)。较大的巢树在大风、大雨等恶劣天气环境下可以有效保护巢和幼鸟的安全,同时也能有效防止蛇类从地面攀爬上树捕食幼鸟和卵。这可能也是铜川朱鹮繁殖成功率较高的一个原因。在铜川,因为水田的缺失,河流是朱鹮的主要觅食地,因此朱鹮的巢距河流的距离显著小于野生朱鹮,与后者距水田的距离相当(刘冬平,2002)。在繁殖期食物需求量增加时,这可以有效保证亲鸟的觅食效率,提高繁殖成功率。再引入朱鹮的巢向与野生朱鹮一致,即主要选择北偏东(0°~45°)的阴凉方位,有利于夏季酷暑时幼鸟的生长发育(刘冬平,2002)。

再引入朱鹮在繁殖期的活动区虽存在明显的个体差异,但极显著高于使用彩环观察法对野生朱鹮的研究结果(刘冬平等,2003)。导致这一差异的原因与研究方法密切相关。使用彩环观察法确定朱鹮的活动区有很多显而易见的缺点,如观察的样本量较少、难以记录到远距离的活动位点等。而使用卫星跟踪可以有效解决上述问题,从而得出极为精确的结果。另外,2个研究地点的觅食环境也对研究结果有很大的影响。在野生朱鹮的繁殖地,水田呈块状密集分布,充足的觅食地可以缩短繁殖亲鸟的觅食飞行距离。在铜川,觅食环境相对较差,主要的觅食地为河流,呈带状分布,在育雏期食物量需求较高时,亲鸟被迫沿着河流进行远距离扩散,导致觅食效率降低,活动区增加。这一状况在再引入初期并不会产生太大的影响,但随着铜川朱鹮种群数量的增加,繁殖密度进一步提高,这种觅食环境的劣势可能会影响朱鹮的繁殖成功率。野生种群的保护管理表明,开展适度的湿地恢复和人工投食可以有效改善繁殖期食物的不足,相应地提高繁殖成功率(Yu et al.,2006)。

| 陈文贵, 李夏, 刘超, 等. 2013. 陕西省宁陕朱鹮再引入种群之现状[J]. 野生动物, 34 (1):23–24. |

| 刘冬平, 丁长青, 楚国忠. 2003. 朱鹮繁殖期的活动区和栖息地利用[J]. 动物学报, 49 (6):755–763. |

| 刘冬平, 路宝忠, 张国钢, 等. 2007a. 人工饲养朱鹮野化放飞后在野外繁殖成功[J]. 动物学杂志, 42 (3):101. |

| 刘冬平, 庆保平, 路宝忠, 等. 2007b. 环境因子对笼养朱鹮自然繁殖的影响[J]. 动物学杂志, 42 (1):74–78. |

| 刘冬平, 王超, 庆保平, 等. 2014. 朱鹮保护30年——基于社区的极小种群野生动物保护典范[J]. 四川动物, 33 (4):612–619. |

| 刘冬平, 翟天庆, 路宝忠, 等. 2007c. 野化放飞朱鹮出现集群营巢现象[J]. 动物学杂志, 42 (5):13. |

| 刘冬平. 2002. 朱鹮的栖息地需求与再引入的初步研究[D]. 北京:中国林业科学研究院. |

| 刘荫增. 1981. 朱鹮在秦岭的重新发现[J]. 动物学报, 27 (3):273. |

| 史东仇, 于晓平, 常秀云, 等. 1989. 朱鹮的繁殖习性[J]. 动物学研究, 10 (4):327–332. |

| 史东仇, 于晓平, 范传道, 等. 1991. 朱鹮衰亡过程之叙述[J]. 西北大学学报 :25–30. |

| 王超, 刘冬平, 庆保平, 等. 2014. 野生朱鹮的种群数量和分布现状[J]. 动物学杂志, 49 (5):666–671. |

| 翟天庆, 卢西荣, 路宝忠, 等. 2001. 朱鹮的营巢、产卵、孵化和育雏[J]. 动物学报, 47 (5):508–511. |

| Armstrong DP, Seddon PJ. 2007. Direction in reintroduction biology[J]. Trends in Ecology and Evolution, 23 (1): 20–25. |

| BirdLife International. 2014. Species factsheet:Nipponia nippon[DB/OL].[2014-3-10]. http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3801. |

| Mech LD, Barber SM. 2002. A critique of wildlife radio-tracking and its use in national parks:a report to the US National Park Service[R]. Jamestown, ND:US Geological Survey, Northern Prairie Wildlife Research Center. |

| Yu X, Liu N, Xi Y, et al. 2006. Reproductive success of the crested ibis Nipponia nippon[J]. Bird Conservation International, 16 (4): 325–343. |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35