扩展功能

文章信息

- 朱召军, 吴志强 黄亮亮, 封文利, 丁洋

- ZHU Zhaojun, WU Zhiqiang, HUANG Liangliang, FENG Wenli, DING Yang

- 漓江上游鱼类物种组成及其多样性分析

- Species Composition and Diversity of Fish in the Upper Reach of Lijiang River

- 四川动物, 2015, 34(1): 126-132

- Sichuan Journal of Zoology, 2015, 34(1): 126-132

- 10.3969/j.issn.1000-7083.2015.01.023

-

文章历史

- 收稿日期:2014-07-22

- 接受日期:2014-09-25

2. 广西大学, 南宁 530004

2. Guangxi University, Nanning 530004, China

漓江属于珠江水系,流经生境高度复杂的岩溶地貌地区,具有适宜多种水生生物繁衍生息的生态环境,水生生物种质资源十分丰富,渔业产量较高,种类繁多,鱼类物种数占广西全区鱼类之首(韩耀全,许秀熙,2009)。但随着旅游业的发展、污染的加剧、人类的大肆捕捞、栖息地减少等,漓江鱼类生物多样性呈明显下降趋势,20世纪70年代至今漓江鱼类科的多样性指数下降约14.82%(蔡德所等,2009)。前人研究漓江鱼类多样性多聚焦于漓江的中下游河段,有关漓江上游区域的鱼类物种组成鲜有报道。而且漓江上游的华江、川江和小溶江3条支流上均已规划修建水坝,以期在丰水期拦蓄地表径流,在枯水季节对漓江进行补水。目前,小溶江水库、川江水库大坝主体结构已经完工,完成了河水的截流,而斧子口水库(陆洞河)坝体暂未开工,仍处于建设初期。因此,本文以漓江上游区域为对象,研究该区域的鱼类物种组成、优势种及其生物多样性变化,并为研究漓江上游新建水利工程对该区域的鱼类物种多样性产生影响作前期准备,为探讨水利工程对鱼类的影响及合理利用和保护该区域的野生淡水鱼类资源提供科学依据。 1 材料和方法 1.1 研究区域

漓江发源于桂北越城岭猫儿山东北支老山界南麓,由北向南流,源头段称乌龟江,塘坊边以下称集义河,至千家寺称陆洞河,在司门前村左纳黄柏江,右汇川江后称大溶江,至溶江镇与古运河灵渠汇合后始称漓江,全长214 km,流域面积6050 km2,属于典型的雨源型河流。其中,猫儿山至桂林为上游(98 km),桂林至阳朔为中游(86 km),阳朔至平乐为下游(30 km)。漓江上游区域(110°17′24E~110°35′42E,25°16′32N~26°02′42N)位于广西省桂林市北部3县(灵川县、资源县和兴安县),属亚热带季风气候区,年平均气温为12.8 ℃。研究区域内的漓江干流河段自上至下有3个不同的名称:上段称陆洞河(36 km),中段称大溶江(14 km),下段称漓江。上段全程在中山峡谷中奔流,水力坡降大(31.7‰),水流湍急,两岸为毛竹林和松林。江出斧子口进入溶江盆地,河流总落差小(25 m),水力坡降小(1.78‰)(郭纯青等,2011)。 上游区域河流水质清澈,呈微酸性,河段底质以卵石为主。此外,漓江上游已建有青狮潭水库(库容6.0亿m3)和在建的3座水库:小溶江水库(库容1.84亿m3)、川江水库(库容0.93亿m3)和斧子口水库(库容2.15亿m3),分别坐落于小溶江、川江和陆洞河上(图 1),在建水库拟于2015年竣工。

|

| 图 1 漓江上游采样点分布图 Fig. 1 Sampling sites of the upper reaches of Lijiang River |

2013年4月、8月、11月和2014年1月,共4次对漓江上游区域进行鱼类标本采样。共设置22个采样点(图 1),根据采样点生境不同,每个采样点包含深潭、浅滩等栖息生境(Huang et al., 2013)。采集的鱼类标本用10%福尔马林固定带回实验室进行鉴定,鉴定后用5%福尔马林保存。标本鉴定主要依据《广西淡水鱼类志》(第二版)、《珠江鱼类志》《江苏鱼类志》和《福建鱼类志》等(福建鱼类志编写组,1984;郑慈英,1989;广西水产研究所,中国科学院动物研究所,2005;倪勇,伍汉霖,2006)。 1.3 数据分析方法

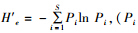

Margalef物种丰富度指数:Dma=(S-1)/ln N;Shannon-Wiener多样性指数: =ni /N);

=ni /N);

Pielou均匀度指数:Je=H′e / ln S;Simpson优势度指数:

其中,S为物种数量;N为群落中所有物种个体数总和;ni为第i个物种的个体数;Pi则表示物种i的个体ni在样本全部个体N中所占的比例(黄德练等,2013)。

鱼类的相对多度(Relative density,RD)(朱瑜等,2012):RD=  ,相对多度等级划分:>10%为优势种;1%~10%为常见种;<1%为偶见种。

2 结果与分析

2.1 漓江上游鱼类物种组成

,相对多度等级划分:>10%为优势种;1%~10%为常见种;<1%为偶见种。

2 结果与分析

2.1 漓江上游鱼类物种组成

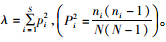

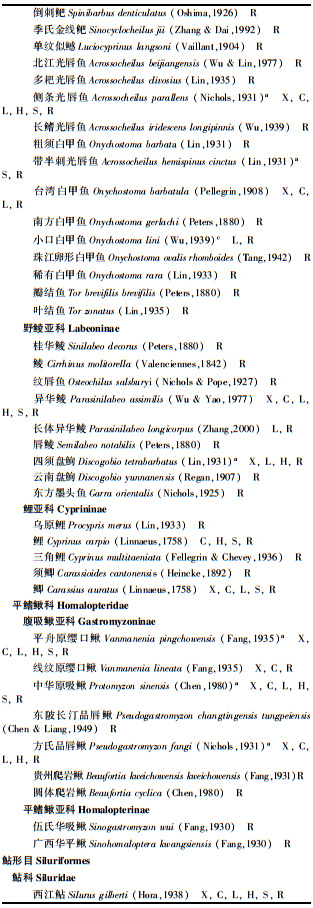

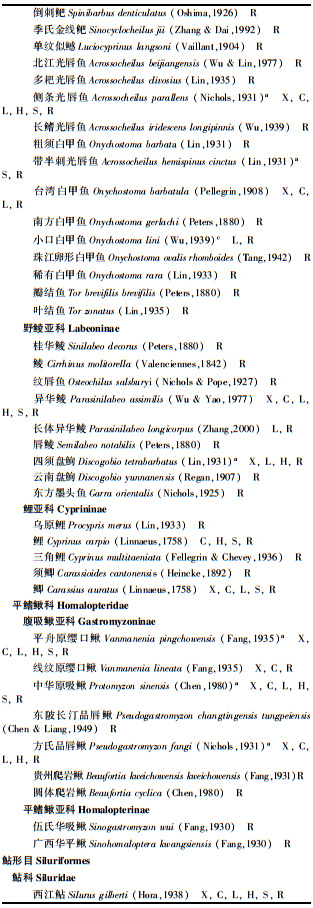

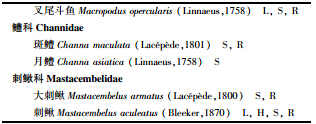

共采集鱼类9508尾,共计72种,隶属于4目15科51属,其中,鲤形目3科45种,占总物种数的62.50%;鲇形目5科13种,占总物种数的18.06%;合鳃鱼目1科1种,占总物种数的1.39%;鲈形目6科13种,占总物种数的18.06%(表 1)。

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| 注: a中国特有种,b广西特有种,c易濒危物种,d广西新纪录物种,X小溶江,C川江,L陆洞河,H黄柏江,S上游干流,R历史记录。

Notes: a species endemic to China,b species endemic to Guangxi,c vulnerable species,d new recorded species in Guangxi,X. Xiaorong River,C. Chuan River,L. Ludong River,H. Huangbai River,S. the upper streams,R. Record. |

其中,22种为中国特有种;1种为广西特有种(漓江副沙鳅Parabotia lijiangensis);2种为易濒危物种(波纹鳜Siniperca undulate、小口白甲鱼Onychostoma lini);1种为广西新纪录物种(中华细鲫Aphyocypris chinensis)。

鲤科鱼类个体数最多,为4943尾,占总数的51.99%;平鳍鳅科为1915尾,占总数的20.14%;虾虎鱼科为987尾,占总数的10.38%;鳅科为727尾,占总数的7.65%;沙塘鳢科为496尾,占总数的5.22%。个数最少的为胡子鲇科和钝头鮠科各采到1尾,占总数的0.01%。

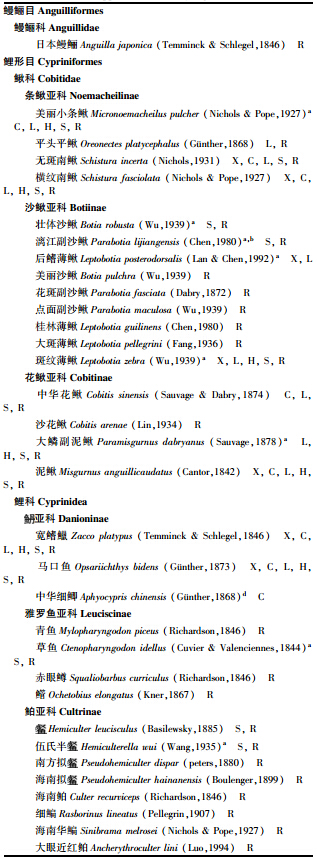

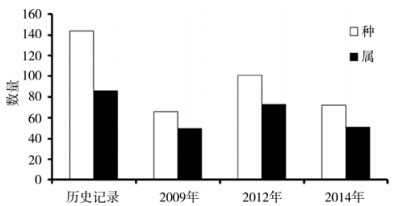

在72种鱼类物种中,优势种为宽鳍鱲(2544尾)、方氏品唇鳅(1133尾)和马口鱼(998尾),RD值分别为26.76%、11.92%和10.50%。个体数最少的物种为平头平鳅、漓江副沙鳅、小口白甲鱼、鲇、胡子鲇、斑鳠和鳗尾鮰,分别只发现1尾。 2.2 漓江上游鱼类物种多样性变化 2.2.1 漓江鱼类种数分析 与2009年相比,本研 究中鱼类物种数增加9.10%,与2012年相比减少 28.71%,与历史记录的144种相比减少50.00%,鱼类物种数量总体呈下降趋势(图 2)(广西水产研究所,中国科学院动物研究所,2005;蔡德所等,2009;朱瑜等, 2012a,2012b)。主要减少鱼类包括:(1)洄游型鱼类,如日本鳗鲡等;(2)大型经济鱼类,如鳤、“四大家鱼”等;(3)敏感性鱼类,如小鳔鮈属等。此外,本次研究也新发现一些新纪录鱼类,如中华细鲫、鳗尾鮰等。

|

| 图 2 漓江历年调查鱼类属、种数量对比图 Fig. 2 Comparison diagram of fishes of different genera and species in Lijiang River |

不同季节各支流鱼类物种数差别较大(表 2),各支流及漓江干流夏季的鱼类物种数均最高,而冬季物种数最低(黄柏江除外)。空间上,黄柏江在各个季节鱼类物种数均最低,最少时仅为上游干流同期的29.41%。

| 采样区域 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |

| 小溶江 | 20 | 22 | 16 | 13 |

| 川江 | 21 | 22 | 22 | 14 |

| 陆洞河 | 29 | 31 | 23 | 12 |

| 黄柏江 | 14 | 18 | 5 | 7 |

| 上游干流 | 32 | 44 | 17 | 25 |

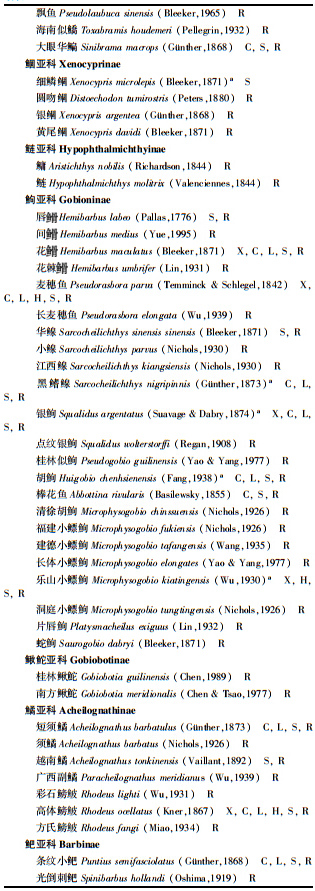

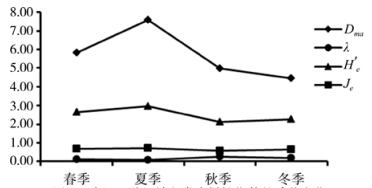

漓江上游鱼类物种多样性的季节变化结果显示:夏季的Margalef指数、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数均为最大,分别为7.59、2.98、0.72,而其Simpson优势度指数则为四季最低;秋季的Shannon-Wiener多样性指数和Pielou 均匀度指数为最低,分别为2.14和0.59,其λ为四季最高,均大于其他季节;春季和冬季处于中间且相差相对较小。夏季鱼类多样性最高,物种最丰富;秋季鱼类多样性相对较低,鱼类物种相对较少;而冬季和春季多样性差别不大(图 3)。

|

| 图 3 漓江上游区域鱼类多样性指数的季节变化 Fig. 3 Seasonal variation of diversity index of fish in the upper reaches of Lijiang River |

秋季优势度指数最高,优势种最明显:优势种为宽鳍鱲,占秋季个体总数量的48.70%;秋季共发现鱼类39种,其中,仅14种鱼类所占比例超过1.00%,有18种鱼类所占比例未超过0.50%。 2.3 漓江上游鱼类分布概述 2.3.1 分布特征

漓江上游鱼类组成呈明显的纵向分布特征,即自各支流河源至上游干流地区的鱼类组成呈逐渐变化趋势。各支流河源处采样点鱼类组成相似,代表性鱼类为方氏品唇鳅、中华原吸鳅等;各支流中部及与干流汇合处采样点鱼类组成相似,代表性鱼类为宽鳍鱲、马口鱼等;上游干流采样点鱼类组成相似,代表性鱼类为中华沙塘鳢、 等。 2.3.2 分布变化

时间上,漓江上游各支流鱼类群落四季组成差异无统计学意义,相似度较高,马口鱼、方氏品唇鳅等24个物种在四季均有出现。空间上,小溶江、川江、陆洞河3条支流之间鱼类组成相似度较高,而黄柏江与其他各支流之间相似性指数较低,鱼类群落组成差异有统计学意义(P<0.05)。黄柏江优势种(宽鳍鱲)十分明显,占全年总个体数的75.33%。 3 讨论 3.1 漓江上游鱼类物种组成变化趋势

从鱼类物种数分析,本研究未见有鳗鲡目和鳉形目鱼类,鱼类物种数呈下降趋势,如日本鳗鲡,青鳉等;从科级层面分析,漓江鱼类在科数量上变化不大,但鲤科鲢亚科和鳅鮀亚科鱼类已少见踪影;从属级层面分析(韩耀全,2010),漓江鱼类在属的数量及分布上变化明显。属的数量由1974—1976年的82属下降到1980—1982年的66属再下降到2014年的51属。单种属在所有属中的比例有所下降,由1974—1976年的69.51%,到1980—1982年的74.24%,再到2014年的68.63%,下降5.61%,4种属也仅存有吻虾虎鱼属。 3.2 水工建筑对漓江上游鱼类物种组成的影响

众多研究结果表明,水坝对河流生态系统的影响主要包括:水文、水质、连通性、自然生境(生境结构和泥沙等)、生物组成及相互作用(思科,斯如娜,2010)。因此,漓江上游4座水库的修建对鱼类会产生众多影响,如水坝上游激流性鱼类逐渐消失,静水性鱼类增加,改变水坝上下游的鱼类组成、影响鱼类“三场”、洄游鱼类消失等(曹文宣等,1989;邹淑珍等,2010)。本研究发现小溶江、川江及黄柏江河道内均有大量挖沙工程,造成水体浊度上升,威胁鱼类生存,尤其对小型鱼类的危害更大(Huang et al., 2013;Kano et al., 2013)。 4 保护建议 4.1 保护价值

小溶江、川江和陆洞河的坝址位置以及库区河段均受到不同程度的破坏,未修建水库的黄柏江在2013年的8月、11月和2014年的1月3次采样时也发现有挖沙和修路工程。河床千疮百孔,河道不时可以看到深坑。生态环境受到人类干扰越来越严重,栖息地质量日趋下降。易濒危物种如长麦穗鱼、小口白甲鱼等将逐渐消失,保护工作迫在眉睫。若受到保护,鱼类资源恢复相对较易。 4.2 保护措施

(1)加强渔政建设。提高行政执法水平,大力加强执法队伍建设,加强素质能力建设,加强执法宣传,增强执法能力等。

(2)加强禁渔执法力度。漓江干流禁渔期为4月1日—6月1日,在此期间严厉打击电鱼、炸鱼、毒鱼等非法活动,没收非法渔具并进行处罚。上游区域无禁渔期及禁渔区,综合考虑水温及秋季鱼类物种数和多样性较低,可在干流基础上向后设置禁渔期。例如:桂林市资源县禁渔期为每年4月1日—6月30日。

(3)严禁在干流修建水坝。水利水电工程的建设对鱼类的影响是致命的并且是不可逆转的,将造成鱼类群落结构的严重变化,阻碍上下游间鱼类的基因交流等。

(4)建立鱼类自然保护区。川江及陆洞河上游地区人类干扰较少,鱼类物种丰富,建议在此地区建立鱼类优先保护区。

(5)建立官方与民间共同管理新型模式。对特定地区的野生鱼类的品种、数量进行调查,列出首要保护名录,通过媒体等方式向社会公布。公安局、渔政、畜牧局、渔业队等成立联合禁渔小组,通过宣传车、设立宣传栏和散发宣传资料等方式,让广大人民认识到非法捕捞的严重性,使护鱼观念深入人心。

| 蔡德所, 赵湘桂, 朱瑜, 等. 2009. 漓江鱼类资源调查及物种多样性分析[J]. 广西师范大学学报: 自然科学版, 27(2): 130-136. |

| 曹文宣, 邓中粦, 余志堂, 等. 1989. 葛洲坝水利枢纽工程的救鱼问题[J]. 资源开发与保护, 5(3): 8-12. |

| 福建鱼类志编写组. 1984. 福建鱼类志[M]. 福州: 福建科学技术出版社. |

| 广西水产研究所, 中国科学院动物研究所. 2005. 广西淡水鱼类志(第二版)[M]. 南宁: 广西人民出版社. |

| 郭纯青, 方荣杰, 代俊峰. 2011. 漓江流域上游区水资源与水环境演变及预测[M]. 北京: 中国水利水电出版社. |

| 韩耀全, 许秀熙. 2009. 漓江渔业资源现状评估与修复[J]. 水生态学杂志, 2(5): 132-135. |

| 韩耀全. 2010. 漓江鱼类物种多样性及其演变态势研究[J]. 水生态学杂志, 3(1): 22-28. |

| 黄德练, 吴志强, 黄亮亮, 等. 2013. 广西钦州港红树林区鱼类物种多样性分析[J]. 海洋湖沼通报, 139(4): 135-142. |

| 倪勇, 伍汉霖. 2006. 江苏鱼类志[M]. 北京: 中国农业出版. |

| 杨永德. 2005. 漓江上游水资源可持续利用研究[D]. 长沙: 中南林学院: 40-65. |

| 郑慈英. 1989. 珠江鱼类志[M]. 北京: 科学出版社. |

| 妮可·思科, 克里斯汀·斯如娜(朱琳, 刘林军译). 2010. 淡水生物多样性保护工作实践指南[M]. 北京: 中国环境科学出版社: 56-79. |

| 朱瑜, 蔡德所, 周解, 等. 2012a. 漓江流域鱼类区系组成分析[J]. 广西师范大学学报: 自然科学版, 30(4): 136-145. |

| 朱瑜, 蔡德所, 周解, 等. 2012b. 漓江鱼类生态类型及生物多样性变化情况[J]. 广西师范大学学报: 自然科学版, 30(4): 146-151. |

| 邹淑珍, 吴志强, 胡茂林, 等. 2010. 赣江石虎塘航电枢纽工程对鱼类的影响[J]. 桂林理工大学学报, 30(2): 267-271. |

| Huang LL, Wu ZQ, Li JH. 2013. Fish Fauna, Biogeography and Conservation of Freshwater Fish in Poyang Lake Drainage, China[J]. Environmental Biology of Fishes, 96(10-11): 229-1243. |

| Kano Y, Sato T, Huang LL, et al. 2013. Navigation disturbance and its impact on fish assemblage in the East Tiaoxi River, China[J]. Landscape and Ecological Engineering, 9(2): 289-298. |

| Li JH, Huang LL, Sato T, et al. 2013. Distribution pattern, threats and conservation of fish biodiversity in the East Tiaoxi, China[J]. Environmental Biology of Fishes, 96: 519-533. |

| Li JH, Huang LL, Zou LM, et al. 2012. Spatial and temporal variation of fish assemblages and their association to habitat variables in a mountain stream of North Tiaoxi River, China[J]. Environmental Biology of Fishes, 93: 403-417. |

2015, Vol. 34(1)

2015, Vol. 34(1)