2. 海南医学院高等职业教育学院, 海南 海口 571101

2. School of Vocational Education, Hainan Medical College, Haikou 571101, China

一、问题的提出

随着人口老龄化问题的不断加剧,延迟退休年龄成为一个世界性课题。20世纪90年代以来,许多欧美发达国家已通过相关法令提高退休年龄,比如德国1999年提出2017年前将男女退休年龄统一到65岁;2002年,英国也提出在2010-2020年间逐步使男女退休年龄统一到65岁[1],2013年进一步提出到21世纪30年代中期将退休年龄推迟到68岁,40年代末推迟至69岁[2];荷兰政府2012年宣布从2013年起,逐步提高退休年龄,2019年达到66岁,2023年调整为67岁①。研究表明,在OECD 34个国家中,有17个国家将男性退休年龄确定为65岁,14个国家将女性也确定在65岁。不过,67岁将成为今后最为主要的退休年龄,2012年前,OECD国家中已有13个国家决定将男性退休年龄逐步提高到67岁,而冰岛和挪威的退休年龄已经达到67岁[3]。美国根据不同年代出生人群的预期寿命动态调整退休年龄,1937年前出生人群的退休年龄为65岁,之后大约每晚两年出生的人群其退休年龄推迟2个月,1960年后出生人群的退休年龄为67岁[4]。概括而言,欧美国家推迟退休年龄的动因主要有三个:人口平均预期寿命延长、养老保险制度财务可持续性压力、大龄劳动者(older workers)②劳动参与率下降。

① 2012年5月,荷兰政府决定自2013年起,逐步提高退休年龄。2013-2014年每年推迟1个月,2015年开始每年推迟2个月,直到2019年退休年龄达到66岁,2023年推迟到67岁。网址:http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403160_text

② 主要指55岁以上的劳动力。

推迟退休年龄在中国也是一个热点话题。尤其是2008年10月21日,人力资源和社会保障部社会保障研究所前所长何平在第三届中国劳动论坛上提出“相关部门正在酝酿条件成熟时延长法定退休年龄”之后,推迟退休年龄问题在网络媒体上迅速发酵,学者、网民和政府官员围绕着这个问题展开了激烈的争论。2013年8月,中国青年报社会调查中心通过搜狐新闻客户端,对25311人进行的一项题为“你对延迟退休持什么态度”的调查显示,94.5%的受访者明确表示反对延迟退休,仅3.2%的受访者表示支持,2.3%的受访者表示中立或未表明态度③。与网民趋于一致反对推迟退休年龄相比,学者的观点存在分化。支持延迟退休的学者认为人口预期寿命延长,老龄化问题严重,养老保险财务可持续性面临严重挑战,推迟退休年龄势在必行[5, 6, 7, 8];此外,随着人口预期寿命延长和受教育年限增加,人力资本峰值推后,延迟退休可以更大地发挥人力资本的价值[9, 10]。而反对者也旗帜鲜明,认为延迟退休可能会让我们陷入就业和养老之间的两难境地[11, 12];不同群体的预期寿命存在差异,如果强制性推迟退休年龄,会导致不同群体间养老权益的逆向分配[13, 14];退休年龄实际上是各国根据自己的国情和理念综合确定的[15],而不应盲目地与国际接轨。此外,反对者还驳斥了推迟退休年龄以弥补养老金缺口的观点,认为缺口应由政府承担,这本来就是政府的责任[16]。实际上,即便是支持推迟退休年龄的郑功成教授也不赞同将延迟退休年龄与养老金收支挂钩的观点,不主张以“多缴少支”来损害参保人的利益,而是主张对迟延退休者应当有利益上的补偿①。

③ 数据来源:向楠.万人民调:94.5%受访者反对推迟退休年龄[N].中国青年报,2013-08-29(7)。关于推迟退休年龄的网络调查还有数次,结果均显示大多数网民反对推迟退休年龄。具体参见:韩克庆.延迟退休年龄之争——民粹主义与精英主义[J].社会学研究,2014(5):120-139。

① 郑功成教授2013年9月24日接受《新京报》采访时,认为:考虑到人均预期寿命延长与受教育年限逐渐延长的客观事实,以及劳动力无限供给的时代已成为历史,逐步延迟退休年龄是一个不可逆转的趋势,但它又不是一个可以即时推进、急剧调整的事项,而是特别需要慎重考量多种因素的综合影响。

从上述评论可以看出,关于延迟退休年龄各方并未达成广泛共识。理论上说,作为一项影响公众切身利益的公共政策,应在各利益相关方平等表达各自观点和利益诉求基础上,寻求广泛的社会共识,在此基础上制定相应的政策。因为,退休年龄政策的制定会影响并决定着福利资源的分配[17],包括不同群体之间、代际之间的资源分配。不仅如此,退休年龄政策还会影响个人在工作和闲暇这一对稀缺资源间的配置。本质上,个人的退休决策是在不确定条件下个人最大化效用的过程,实质是在工作和闲暇之间做出二选一的决策,而这种不确定性体现在个人未来的收入水平、健康状况、预期寿命等因素的不确定[18]。因此,退休年龄政策一方面要考虑集体理性,同时又要兼顾个体理性,在二者之间寻求平衡。这就要求在退休年龄政策制定过程中,政策组合要满足“激励相容性约束”条件②,同时要具有一定的灵活性。具体而言,退休政策要通过养老保险制度内在的激励机制设计,影响个人退休决策行为,并通过赋予个人较为灵活的退休决策权,实现个体理性与集体理性的兼顾。

② 机制设计理论的开创者赫尔维茨提出了“激励相容”的概念,认为:在信息不对称的情况下,即使个人按照自利动机做出利己主义行为选择,通过机制设计可以使个人利益得到满足的同时,制度设计者的目标也同时实现。本文中,“激励相容约束”描述的是这样一种状态:通过养老金制度参数的调整,发挥养老金制度对个人退休决策的内生激励作用,使个人根据自身利益最大化目标做出的退休决策与政策制定者的目标同时实现。

十八届三中全会明确提出研究制定渐进式延迟退休年龄政策。在2015年“两会”期间,人力资源和社会保障部部长尹蔚民表示正在研究制定推迟退休年龄的相关政策,并预计将于2017年推出延迟退休方案。实际上,推迟退休年龄的一个重要诱因在于我国实际退休年龄偏低,据统计,我国8000多万领取养老金的退休职工平均退休年龄为54岁③。因此,本研究将引入养老金财富的概念,通过对养老保险制度内生激励机制对个人退休决策影响的理论和实证分析,提出进一步调整养老保险制度参数的政策建议。

③ 尚滢.尹蔚民:延迟退休预告推出至少5年以后实施[EB/OL]. [2015-03-10]. http://news.china.com.cn/2015lianghui/2015-03/10/content_35009014.htm

二、养老保险制度内生激励机制与个人退休决策:理论模型 1.理论分析

个人退休决策是在考量各种影响因素基础上的综合决策。德国学者博约什-苏潘(Brsch-Supan)引入选择价值概念(option value),分析了个人退休决策的影响因素,他认为某一年龄退休的选择价值由如下因素决定:与退休年龄相关的养老金水平、个人过去或未来收入水平、闲暇的边际效用、生存概率、贴现率等[19]。如果个人推迟退休的选择价值变小或者下降,个人就会选择离开劳动力市场并开始领取养老金[20]。选择价值体现了个人退休决策的机会成本。通过调整养老金制度相关参数,优化制度内在的激励机制,可以对个人退休决策产生积极影响。

养老金制度对个人退休决策的激励可以分解为两个效应[21]:价格效应(price effect)和替代效应(substitute effect)。前者是指如果改变养老金制度参数,降低个人提前退休的养老金替代率,就增大了个人的闲暇成本,因此,价格效应也被称为闲暇的价格;反过来,如果养老金待遇水平过高,可以满足退休后的支出需求,那么个人就倾向于提前退休。而替代效应是指如果个人推迟退休不仅不能带来养老金财富的增加,反而会减少,即净养老金财富为负,这实际上是向个人征收的隐性税收[22, 23],那么个人会选择提前退休。因此,养老保险制度对个人退休决策的影响是通过待遇替代率和净养老金财富两个因素实现的。有研究表明,如果养老金替代率非常低,即便净养老金财富为负,个人由于养老金无法支付退休后生活支出需要,仍然会选择继续工作[24]。

为了进一步分析养老金制度对个人退休决策的影响,本研究将对不同年龄退休时的养老金财富水平进行模拟,动态地反映退休年龄与养老金财富之间的关系,进而为优化养老金制度提供依据。所谓养老金财富(Pension Wealth)是个人在退休期间领取的养老金收入的现值。之所以分析养老金财富,一方面该指标在反映养老保险制度的慷慨性上比待遇替代率指标有更广泛的价值[25],另一方面,通过比较个人不同年龄退休时的养老金财富,也间接考虑了隐性税收问题。

2.养老金制度参数设计与养老金财富在其他条件不变的情况下①,一个理性的个人一定会选择养老金财富现值最大的时刻退休。养老金制度参数设定直接影响不同退休年龄时个人的养老金财富规模。因此,如果政策目标是提高55岁以上大龄劳动者的劳动参与率,可以通过调整影响养老金财富规模的相关参数,改变不同退休年龄时的养老金财富规模,发挥养老金制度对个人退休决策的内生激励作用。通过养老金制度内生激励机制设计,使个人实现养老金财富最大化时的退休年龄与政策目标趋于一致,进而达成“激励相容约束”的均衡状态。影响个人养老金财富的主要因素有以下几个方面。

① 本质上,个人退休决策具有异质性偏好。哈奈尔(Hanel)和瑞范恩(Riphahn)的研究表明,个人的出生年代、教育、产业部门等都会影响个人的退休偏好;恩科尔(Schirle) 的研究发现教育程度、配偶的劳动参与情况、子女现状等的差异会带来不同的退休选择。参见:Daniel van Vuuren. Flexible retirement[R]. CPB Discussion Paper,No.174,2011。

第一,预期寿命。对于大龄劳动者而言,如果预期未来健康状况较好,预期寿命较长,则个人更倾向于留在劳动力市场,推迟退休年龄,反之,则倾向于更早离开劳动力市场。对于个人而言,如果选择完全退休,离开劳动力市场,意味着自己的正式社会联系(social contact)中断,而每个个体都是“社会人”,都有参与社会网络的动机。有研究表明,在出台了大龄老年人部分退休制度(partial/gradual retirement)②的国家,之所以在达到最早领取退休金年龄之后,仍然选择继续工作领取部分养老金的原因之一就是为了维持社会联系。比如,对比利时选择部分退休人员的原因调查显示,23.6%的被调查者选择了“工作中社会关系的重要性”[26]。

② 因非全时工作(part-time work)与部分退休前工作的异同,将其分为gradual retirement和partial retirement两类,前者是指非全时工作与部分退休之前的工作单位一致,而后者是重新与新的雇主签订非全时工作合同。在欧洲国家,采取前一种模式的比较普遍,但在美国较多地采取后一种模式。

第二,待遇积累率(accrual rate)。在DB型养老金制度安排中,个人退休待遇取决于个人缴费年限和计算待遇的参考工资(reference wage)水平。目前,我国在整个权益积累期的待遇积累率为1%,即每工作1年积累1%的养老权益。理论上说,如果待遇积累率高于精算中性积累率,那么延迟退休对个人更有利③。但是,如果养老金待遇积累率过高,个人可以通过较短的时间积累较高的养老权益,满足养老需求,也存在提早退出劳动力市场的可能。因此,科学合理的待遇积累率设定对个人退休决策有重要影响。

③ 养老金制度符合精算中性,则各个退休年龄的养老金财富是一样的。如果制度的待遇积累率高于满足精算中性条件下的积累率,则会带来个人养老财富的增加,此时,延迟退休对个人有利。关于精算中性的概念,国外学者做了非常丰富的研究,在此基础上,国内学者根据此理论对我国养老金制度进行了相关研究。详见:刘万. 延迟退休一定有损退休利益吗?——基于对城镇职工不同退休年龄养老金财富的考察[J].经济评论,2013(4):27-36。

第三,贴现率。在养老金现值计算中,贴现率大小实际上反映了养老金受益人对货币当期和远期价值的偏好。如果贴现率高,意味着个人更倾向于获得货币的当期价值,因此,会降低未来养老金收益的现值,此时养老金财富降低;反之,则养老金财富较高。养老金财富现值水平直接影响个人的退休决策。

第四,工资增长率、养老金待遇调整率与个人账户养老金投资回报率。个人退休决策是在工作和闲暇之间的选择。不考虑其他非经济因素,如果个人工资增长率高,意味着个人放弃工作领取退休金的机会成本增加,个人更倾向于做出推迟退休的决策①;如果养老金待遇调整率较高,且远高于延迟退休的养老权益增长,则个人更倾向于离开劳动力市场而选择退休;如果在职期间缴纳的个人账户资金投资回报率较高时,意味着在职缴费将积累更多的养老金财富,激励个人做出推迟退休的决策。

① 随着个人收入水平的变化,闲暇的价格也会发生变化,收入越高,闲暇的价格越昂贵,个人更倾向于工作。但如果收入水平达到某一临界点,闲暇的边际效用水平提高,当高于货币收入的边际效用时,即便收入水平提高,个人也会选择闲暇。不过,对大多数劳动者而言,其收入水平远低于临界点,因此,如果收入水平增加会增加其工作的激励。 3.养老金财富模型

我国现行企业职工养老保险待遇计发办法依据的是2005年通过的《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》。个人退休后的养老金由基础养老金和个人账户养老金两部分构成。其中,基础养老金以当地上年度在岗职工月平均工资和本人指数化月平均缴费工资的平均值为基数,缴费每满1年发给1%;个人账户养老金月标准为个人账户储存额除以计发月数,计发月数根据职工退休时城镇人口平均预期寿命、本人退休年龄、利息等因素确定。

假设一位企业职工的参保年龄为x,年收入水平为wx,而同期社会平均工资水平为wx,平均工资增长率为g,退休年龄为t,那么参保第n年该职工工资水平wx+n=wx*(1+g)n-1,而同期社会平均工资为wx+n。据此,可以计算出个人在整个职业生涯中的工资指数β:

因此,个人退休时月基础养老金Pbasic:

个人账户养老金取决于在职期间的缴费额和投资回报率的总和。假设个人在年初缴费,个人账户缴费率为CR,投资回报率为r,那么在职期间个人账户资金积累额:

假设个人退休时个人账户计发月数为m,那么个人账户养老金:

因此,个人退休时养老金总额为:

要计算个人在整个生命周期内养老金财富规模,还涉及其他参数,假设个人死亡年龄为T②,贴现率为d,养老金待遇调整率为p,那么个人在生命期内的养老金财富总额在退休时刻的现值PWt为:

② 为了简化计算,假设个人缴费在年初缴纳,个人养老金按年在年初发放,死亡时刻在年末。

如果假定法定退休年龄为t,为了使不同退休年龄下养老金财富的现值具有可比性,将PWt调整为t岁时的养老金财富现值:

如果假设个人具有灵活选择退休年龄的自由,个人推迟或提前退休决策取决于不同退休年龄时的养老金财富。因此,为了更清晰地比较不同退休时刻养老金财富水平,引入参数δ,令 。如果t≥t,且δ≥1,说明延迟退休会增加个人的养老金财富,由于养老金制度内在的激励机制,个人可能会选择延迟退休;反之,如果t≤t,且δ≤1,则个人会倾向于提前退休。

。如果t≥t,且δ≥1,说明延迟退休会增加个人的养老金财富,由于养老金制度内在的激励机制,个人可能会选择延迟退休;反之,如果t≤t,且δ≤1,则个人会倾向于提前退休。

三、不同退休年龄时的养老金财富与最佳退休年龄:基于不同情境的敏感性分析

前面给出了养老金财富现值的计算公式,分析了不同参数对养老金财富的影响,以及对个人退休决策的作用机理。本部分将通过对不同情境下不同退休年龄时养老金财富的模拟,找出个人最佳退休年龄的分布,进而为优化养老保险制度对个人退休决策的激励提供参考。

1.基准情况下的个人最佳退休年龄分析本文分析的是典型个体的养老金财富情况,因此假定其死亡年龄为平均预期寿命。根据2010年第六次全国人口普查数据,我国男性平均预期寿命为72.38岁,女性为77.37岁。因此,本文假定男性的死亡年龄为73岁,女性为78岁①。

① 在分析中,男性和女性的区别仅在于预期寿命的差异。因此,计算结果除了用于分析性别差异对退休决策的影响外,还可以用该数据分析不同预期寿命对个人退休行为的影响。

为了计算方便,本文假定劳动者参保年龄为30岁②,在退休之前从未中断缴费,并且第一年参保时的社会平均工资水平为30000元/年。根据《国家统计年鉴(2014)》数据,2013年我国全社会城镇就业人口平均工资为51483元。但由于我国收入分配差距过大,社会平均工资并不能较为准确地反映一个代表性劳动者的实际收入情况。根据中国人民大学开展的相关调查,全国城镇居民家庭收入的中位数为30000元,平均数为53023元,2010年,超过平均工资的城镇居民仅为25%③。相较之,中位数更能反映劳动者的实际收入水平。

② 之所以将参保年龄设定为30岁,是为了计算方便。研究显示,我国企业职工的平均退休年龄为54岁,而男性平均参保年龄为23.4岁,女性为24.87岁,平均参保年限为30年。如果将法定退休年龄设定为60岁,在参保30年而未中段缴费的情况下,参保年龄设定在30岁有一定合理性。

③ 全国哲学社会科学规划办公室.建议使用中位数指标度量城乡居民收入[EB/OL]. [2013-03-19]. http://www.npopss-cn.gov.cn/n/2013/0319/c234500-20840425.html

本文将职工工资增长率设定为8%。据统计,2001-2013年企业职工平均工资年均增长率为14.1%。但一方面不同群体之间收入增长的差距较大,另一方面,随着我国经济由高速增长进入中高速增长的“新常态”,年均增长将维持在7%-8%左右,甚至某些年份会低于7%。考虑到我国财富分配将向劳动者倾斜的政策因素,将职工工资增长率设定为8%比较接近实际情况。

养老金待遇调整率也是影响养老金财富的重要因素。由于我国企业职工平均养老金水平偏低,为了让企业职工共享经济社会发展成果,我国已经连续10年11次提高企业职工养老金水平,每次平均增长幅度为10%。因此,本文将基准情况下养老金待遇调整率设定为10%。

我国养老基金只能用于购买国债或银行存款,投资回报率偏低。据统计,2003年以来,养老保险基金名义收益率为2.18%,而同期加权通货膨胀率为2.2%,养老保险基金实际是在贬值缩水[27]。因此,本文将个人账户养老金的投资回报率设定为3%。

贴现率反映个人对于当期消费和远期消费的偏好,本文将其设定为3%。不过随着年龄的变化,贴现率也会发生变化,为了体现贴现率变化对个人养老金财富的影响,在敏感性分析部分将考虑贴现率为6%的情况。

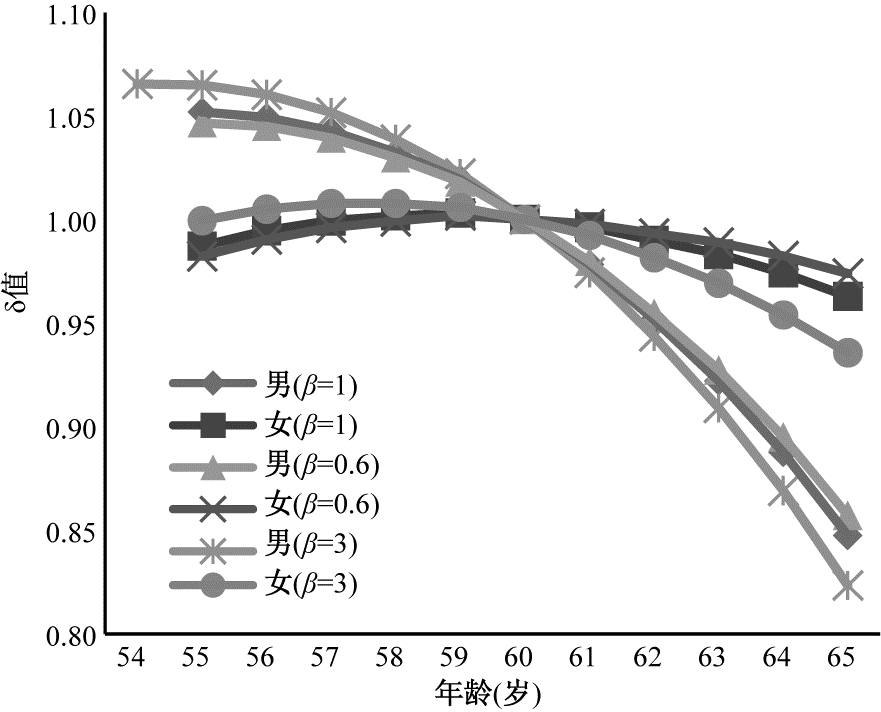

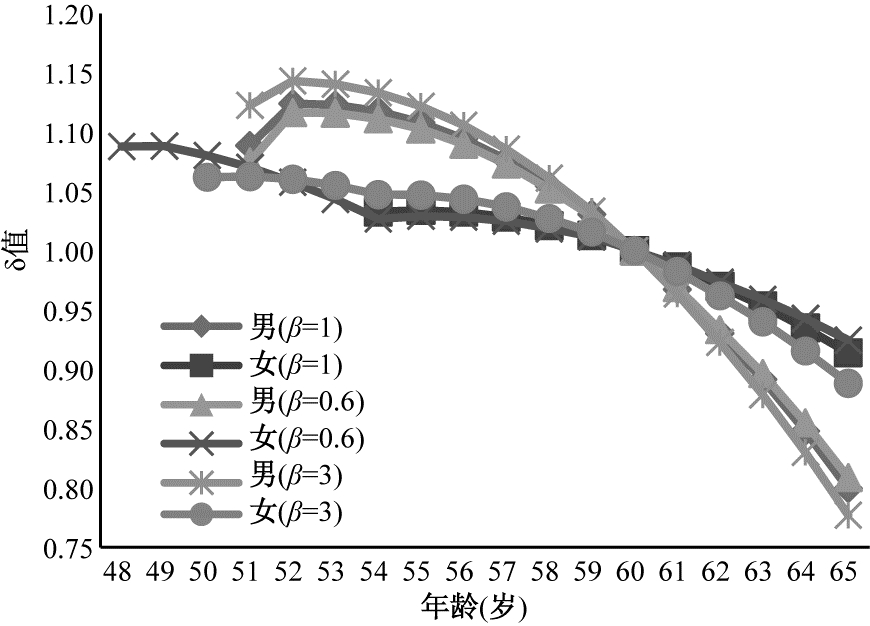

根据上述假设条件,基于养老金财富计算模型,计算不同退休年龄下的δ值,可以发现:①预期寿命影响个人的养老金财富规模,进而影响个人的最佳退休年龄。由于假设男性的死亡年龄低于女性,在其他条件一致的情况下,男性在55岁退休时养老金财富达到最大,而女性为59岁。②收入水平影响养老金财富的相对水平。当收入水平为社会平均工资的1倍(β=1)、0.6倍(β=0.6)时,男性和女性的最佳退休年龄一致,分别为55岁和59岁。但是,当收入水平为社会平均工资的3倍(β=3)时,男性和女性的最佳退休年龄均有所提前,其中男性为54岁,女性为57岁。这也在一定程度上印证了前述理论分析中提到的价格效应,如果养老金过于慷慨,则会诱发提前退休行为。③相对于男性而言,女性不同情境下养老金财富曲线相对平缓,说明退休年龄变动对女性养老金财富的影响较小,因此,推迟女性退休年龄阻力相对较小(见图 1)。

|

| 图 1 基准情况下的养老金财富相对水平变化情况 |

养老金财富是影响个人退休决策的重要因素,因此,从养老金政策角度出发,可以通过相关参数的设定,改变个人在不同退休年龄情况下的养老金财富规模,进而影响个人的退休决策。但需要说明的是,个人退休决策是在综合各相关因素基础上做出的综合决策。上述模拟结果的目的在于为相关政策调整提供参考,而最终个人的退休决策还要受到个人异质性特征的影响。比如,女性的平均预期寿命高于男性,根据模拟结果,其最佳退休年龄应高于男性,但实际情况是女性的实际退休年龄低于男性。原因是多方面的,比如有研究表明,家庭中有0-6岁的小孩的女性延迟退休的意愿明显降低[28]。

2.不同情境下养老金财富变化的敏感性分析敏感性分析是在其他因素不变的情况下,分析某一因素的变动对结果的影响。通过敏感性分析,可以为养老金政策调整提供客观的依据。本研究重点分析贴现率、养老金待遇调整率、个人账户基金投资回报率等因素的变化对养老金财富以及个人退休决策的影响。

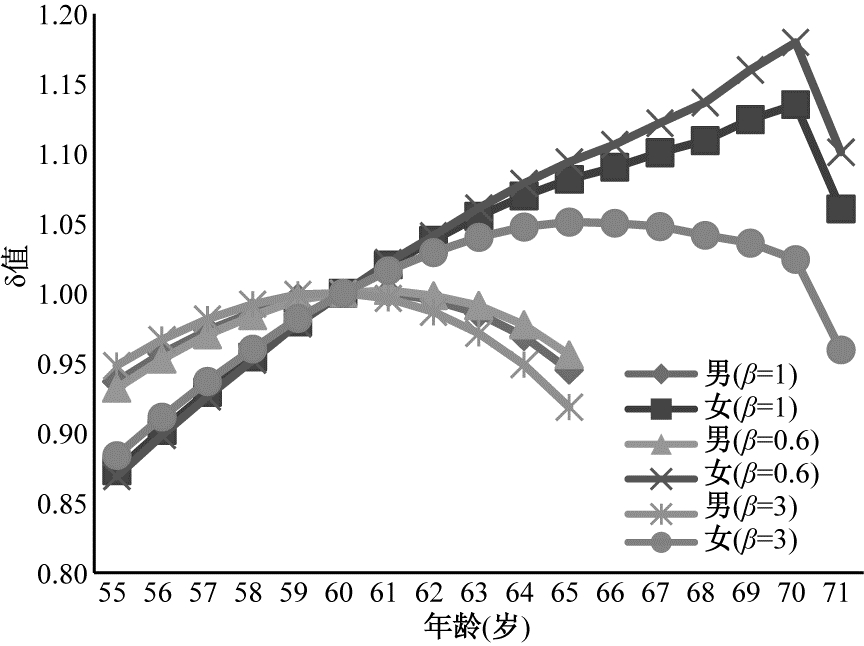

(1)投资回报率变动对个人退休决策的影响。在假定其他条件不变的情况下,将个人账户养老金投资回报率由3%调整为6%①,对个人的养老金财富规模及退休决策产生了重要影响:当β=1时,男性56岁,女性63岁时养老金财富达到最大;当β=0.6时,男性57岁,女性67岁时养老金财富达到最大;但是当β=3时,男性55岁,女性59岁时候养老金财富最大。从中可以发现:①随着投资回报率的提高,男性和女性的最佳退休年龄均有所推迟;②较之于基准条件,如果投资回报率较高,在不同退休年龄下养老金财富的相对差距更为平缓。意味着如果调整法定退休年龄,对劳动者的养老福利的相对影响较小(见图 2)。

|

| 图 2 r=6%时养老金财富相对水平变化情况 |

① 如果养老金采取较为积极的市场化投资策略,其投资回报率会有所提高。根据欧美国家经验,养老金市场化投资的平均回报率在6%左右。

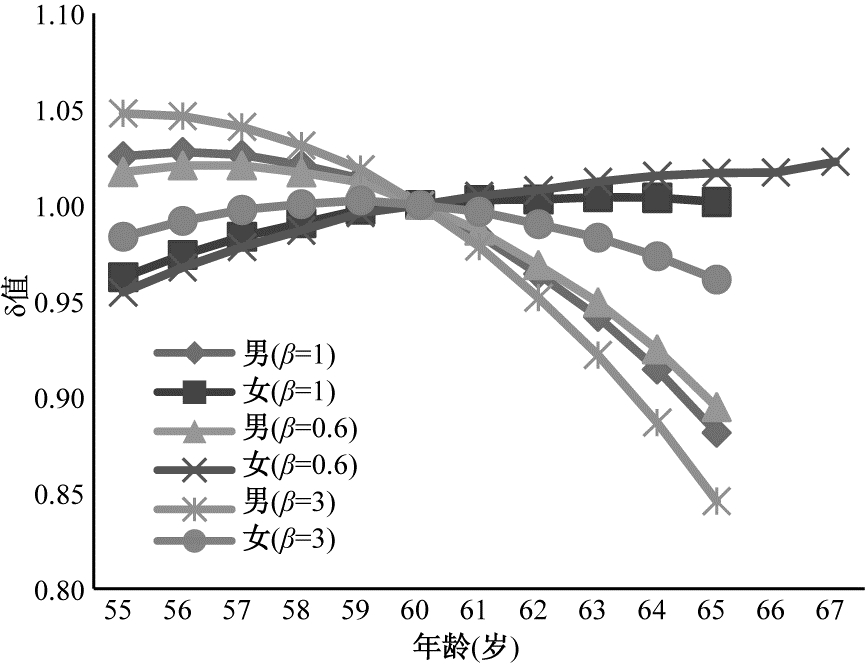

(2)贴现率变动对个人退休决策的影响。贴现率对个人养老金财富的影响比较大,因而会很大程度上影响人们的退休决策。从模拟结果可以看出,如果将贴现率由3%提高到6%,男性和女性最佳退休年龄均会大幅度提前:当β=1时,男性的最佳退休年龄为52岁,女性为55岁;当β=0.6时,男女最佳退休年龄分别为52岁和49岁;当β=3时,男女的最佳退休年龄分别为52岁和51岁。从中可以看出,如果贴现率较高,意味着个人对于货币现值的偏好高,倾向于提前获得退休金。而且,贴现率对于预期寿命较长的女性的影响高于男性(见图 3)。

|

| 图 3 d=6%时养老金财富相对水平变化情况 |

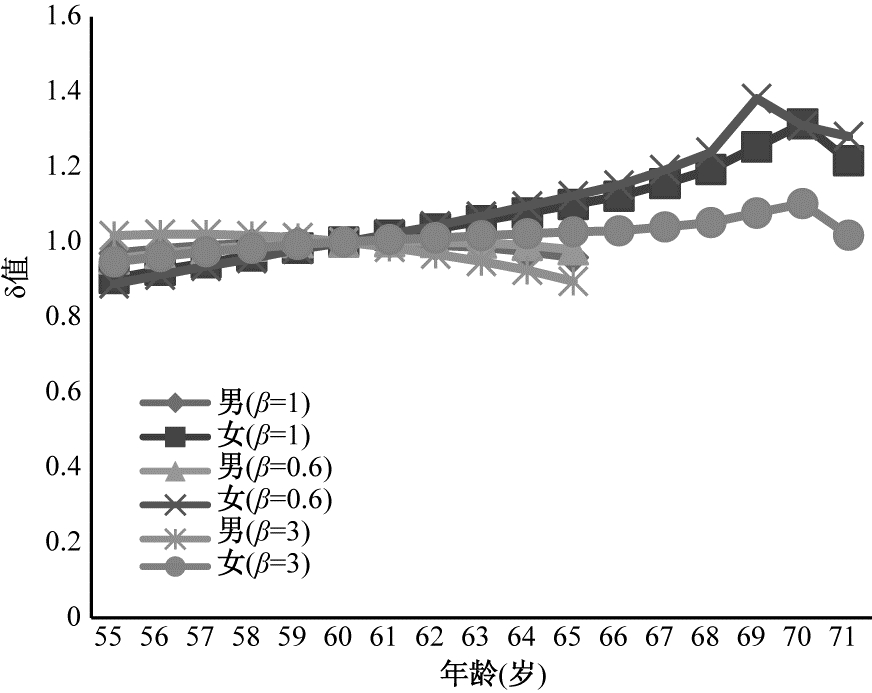

(3)养老金待遇调整率对个人退休决策的影响。在其他条件不变,尤其是工资增长率维持不变的前提下,如果降低养老金待遇调整率,将使退休的机会成本增大,并且还会降低养老金财富规模。作为一个理性的个体,一般会做出推迟退休的决策。模拟结果显示:当养老金待遇调整率由10%降低为6%时,β分别为1、0.6、3的情况下,男性的最佳退休年龄为61岁、61岁和60岁,女性的最佳退休年龄为70岁、70岁和69岁(见图 4)。

|

| 图 4 p=6%时养老金财富相对水平变化情况 |

(4)同时调整相关参数对个人退休决策的影响。工资增长率也是影响养老金财富规模的重要因素。前面的分析中假定基准情况下工资增长率为8%,但从发达经济体的经验看,这一工资增长率不可能长期持续下去。据统计,美国、英国、德国2001-2013年间,工资平均增长率分别为2.6%、2.9%和1.8%①。因此,本部分将工资增长率由8%调整为3%,同时,将养老金待遇调整率调整为2.5%,投资回报率设定为6%①,测算不同退休年龄时的养老金财富规模:在β分别为1、0.6、3 的情况下,男性最佳退休年龄分别为59岁、61岁和56岁,女性分别为70岁、69岁和70岁。男性和女性的最佳退休年龄均比基准情况下有所推迟(见图 5)。

|

| 图 5 各参数综合调整时养老金财富相对水平变化情况 |

① 根据OECD数据整理计算而得。数据来源:http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE

① 从长期看,各参数的设定比较符合理想状态下的实际情况。通过与基准情况下个人最佳退休年龄的比较,可以为政策调整提供重要参考。 3.不同情境下最佳退休年龄组合

前面在不同参数设定的情况下,模拟了个人实现养老金财富最大化的年龄组合。由于制度内生的激励机制将会对劳动者个人的退休决策产生重要影响,如果在其他条件不变的情况下,一个理性的个体将会基于不同参数的设定做出最优的策略选择,详见表 1。

| 情境 | β=1 | β=0.6 | β=3 | ||||

| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||

| 基准情况 |

r=3%;d=3%; p=10% | 55 | 59 | 55 | 59 | 54 | 57 |

| 敏感性分析 | r=6% | 56 | 63 | 57 | 67 | 55 | 59 |

| d=6% | 52 | 55 | 52 | 49 | 52 | 51 | |

| p=6% | 61 | 70 | 61 | 70 | 60 | 69 | |

| 参数综合调整 |

r=6%;d=3%; p=2.5%;w=3% | 59 | 70 | 61 | 69 | 56 | 70 |

四、结论与政策建议

养老保险制度直接影响个人在不同退休年龄时的养老金财富,进而成为影响个人退休决策的重要因素。基于我国现行养老保险制度安排,本文模拟了不同情境下个人养老金财富在不同退休年龄时的相对和绝对规模,得出如下主要结论:第一,随着平均预期寿命的延长,个人最佳退休年龄也会推迟。对于身体健康、预期寿命较长的劳动者而言,推迟退休所获得的养老金财富高于较早退休时的养老金财富。第二,高收入者倾向于提前退休。模拟显示,在不同情境下,收入水平为平均工资3倍的劳动者比收入等于或低于平均工资的劳动者最佳退休年龄小。第三,对于劳动者而言,推迟退休并不一定会导致养老金财富规模降低。目前,我国企业职工平均退休年龄为54岁,而模拟结果显示,除了贴现率为6%的情况下,其他各种情境下,54岁之后退休均会带来养老金财富规模的增加。第四,相对于男性而言,女性不同情境下养老金财富曲线相对平缓,说明退休年龄变动对女性养老金财富的影响较小,因此,推迟女性退休年龄阻力相对较小;此外,女性的平均预期寿命比男性长,推迟女性退休年龄的空间较大。

分析也佐证了公众对推迟退休年龄到65岁持不同意见的合理性。在模拟分析中,基准情况下的参数赋值比较接近于当前我国企业职工养老保险制度运行的制度环境,但结果显示:在各种收入水平情况下,劳动者最佳退休年龄均低于60岁。这意味着,如果政府将领取养老金的年龄推迟到65岁,即便是“小步慢走”,劳动者的养老权益也会受损。

对于一项事关公民福祉的政策调整,寻求社会共识是改革顺利推进的基础。个人退休决策是个人在不确定性情况下,基于政策约束,对各种影响因素综合权衡基础上做出的策略选择,以实现个人效用最大化为目标。由于个人的异质性偏好,使得个人效用最大化决策目标可能与政府的劳动力市场政策和养老保险制度安排不一致。在充分考虑各方利益基础上达成 “激励相容约束”的均衡状态是最佳选择。因此:第一,要建立更加灵活的退休制度。允许个人根据自己的偏好做出灵活的退休决策,这是世界各国退休制度调整的一个趋势。灵活退休,一方面是指个人可以自由选择退休年龄,另一方面,可以自由选择退休状态,即完全退休或部分退休。目前,许多国家取消法定退休年龄(statutory retirement age),引入最早领取养老金年龄(earliest retirement age)和正常退休年龄(normal retirement age注:正常退休年龄是指可以领取全额养老金的年龄)的概念,个人达到最早领取养老金年龄后,可以自由选择继续工作或退休领取养老金。进一步,如果选择领取养老金,有的国家,比如瑞典、荷兰、美国等,引入了渐进式退休制度(progressive retirement),允许个人与雇主签订非全时工作合同,并按照劳动时间削减比例领取部分养老金。灵活退休政策兼顾了个体理性和集体理性,属于“保护性再商品化”的退休制度,实现了以保护性方式增加经济活动人口总量的目的[29]。第二,通过调整养老金制度参数,发挥其内生激励机制,促进个体理性和集体理性的聚合。

基于此,笔者针对我国养老保险制度参数设计以及国际经验,提出如下政策建议。

(1)积极稳妥地推进养老基金投资运营,提高投资回报率。模拟结果显示,随着个人账户养老基金投资回报率的提升,较之于基准条件下3%的投资回报率而言,劳动者的最佳退休年龄均有不同程度的推迟,对于预期寿命达到78岁的劳动者而言,在不同收入水平下均超过或接近60岁。此外,从图 2中可以看出,较之于基准条件下的模拟结果,在投资回报率较高的情况下,不同退休年龄下养老金财富的相对差距更为平缓,意味着如果调整法定退休年龄,对劳动者养老福利的影响相对较小,可以减少推迟退休年龄的阻力。

(2)调整待遇积累率参数,激励个人延迟退休。我国采取了均一水平的待遇积累率,每缴费1年积累1%的基础养老金权益。一些国家为了鼓励劳动者的劳动参与,制订了基于年龄的待遇积累率制度,鼓励劳动者延迟退休。比如芬兰2005年养老金制度改革将积累率做了调整,52岁之前每年为1.5%;53-62岁为1.9%;63岁以上为4.5%,同时,过了68岁之后,如果继续工作,权益继续积累,每个月0.4%,每年4.8%。而改革之前规定,59岁之前每工作一年积累1.5%;60岁之后,到65岁,每年为2.5%,65岁之后退休不再累积养老权益。此外,意大利、英国、荷兰等国也都通过调整待遇积累率影响个人的退休决策[1]。有研究表明,如果积累率提高10%,会使劳动参与率提高1.3%-2.5%[20]。

(3)建立科学合理的养老金待遇指数化调整机制。随着经济社会发展,让退休者共享经济社会发展成果是世界各国的通行做法,但在养老金指数化调整机制设计上则各有差异。比如美国建立了基于生活费用自动调整机制(COLAs),将养老金与物价的变化挂钩;德国则与工资水平挂钩;瑞典、瑞士等国则综合参照物价和工资指数进行调整。我国自2005年以来,已经连续11次上调养老金待遇水平,平均每次10%。这样的调整缺乏科学的依据,而且对在职劳动者产生“逆向激励”。模拟结果显示,如果将指数化水平由10%调整到6%,将极大提高劳动者在职工作的积极性,劳动者最佳退休年龄将超过60岁。

| [1] | BELLONI M, MONTICONE C, TRUCCHI S. Flexibility in retirement: a framework for the analysis and a survey of European countries[R]. Research report of CeRP, 2006. |

| [2] | 观察者网站.英国将退休年龄推迟至69岁,成退休年龄全球最高国家[EB/OL].[2015-04-05]. http://www.guancha.cn/europe/2013_12_09_191338.shtml. |

| [3] | OECD.OECD Pension Outlook 2012[R]. OECD Publishing, 2012. |

| [4] | Social Security Administration of USA. Retirement planner: full retirement age[EB/OL].[2015-04-03]. http://www.ssa.gov/planners/retire/retirechart.html. |

| [5] | 左学金.面临人口老龄化的中国养老保障:调整与政策选择[J].中国人口科学,2001(3):1-8. |

| [6] | 邓大松, 王增文.我国人口死亡率与最优退休年龄的动态变化关系[J].统计与决策,2008(2):78-81. |

| [7] | 郑秉文. 欧债危机下的养老金制度改革——从福利国家到高债国家的教训[J].中国人口科学,2011(5):2-15. |

| [8] | 殷俊, 黄蓉.人口老龄化、退休年龄与基础养老金长期偿付能力研究[J].理论与改革,2012(4):73-76. |

| [9] | 金刚.中国退休年龄的现状、问题及实施延迟退休的必要性分析[J].社会保障研究,2010(2):32-38. |

| [10] | 杨燕绥, 张芳芳, 张杰.论职工弹性退休的平滑效应[J].中国劳动,2010(12):19-22. |

| [11] | 张车伟, 仲大军.中国是否应该推出弹性退休制度[J].中国经济周刊,2004( 38):20-23. |

| [12] | 刘植荣.延迟退休能否行得通[J]. 人力资源,2010(11):18-21. |

| [13] | 蔡昉.退休年龄:世界难题和中国国情[J].今日中国论坛,2012(8):28-31. |

| [14] | 姜向群.推迟退休年龄对养老金总量以及个人养老金获取量的影响[J].人口研究,2012(6):39-45. |

| [15] | 潘锦棠.提高退休年龄不能成为弥补养老金"缺口"的主要手段[N].光明日报,2012-09-08(理论版). |

| [16] | 唐钧.延迟退休不可行,养老金缺口必然存在[J]. 商,2012(12):11. |

| [17] | 韩克庆.延迟退休年龄之争——民粹主义与精英主义[J].社会学研究,2014(5):120-139. |

| [18] | Noelia Bernal Lobato. Modeling retirement behavior of single individuals in the Netherlands[R]. Netspar Research Thesis 2012-002, 2012. |

| [19] | Börsch-supan A.Population aging, social security design, and early retirement[J].Journal of Institutional and Theoretical Economics(JITE)/Zeitschrift für die gesamte staat swissenschaft, 1992:533-557. |

| [20] | Sveinbjörn Blöndal, Stefano Scarpetta. The retirement decision in OECD Countries[R]. OECD Eco/WKP1998(15), 1998. |

| [21] | Rob Euwals, Daniel van Vuuren, Ronald Wolthof. Early retirement behaviour in the Netherlands: evidence from a policy reform[R]. Netspar Discussion Paper 2007-013, 2007. |

| [22] | 汪泽英, 曾湘泉.中国社会养老保险收益激励与企业职工退休年龄分析[J].中国人民大学学报,2004(6):74-78. |

| [23] | 彭浩然. 基本养老保险制度对个人退休行为的激励程度研究[J].统计研究,2012(9):31-36. |

| [24] | OECD. Increasing employment: the role of later retirement[R]//OECD Economic Outlook 2002, 2002. |

| [25] | Romain Duval. Retirement behaviour in OECD countries: impact of old-age schemes and other social transfer programmes[R],2003. |

| [26] | BELGIUM M L. From early to progressive retirement[M]// Maltby T, et al. Ageing and the Transition to Retirement: A Comparative Analysis of European Welfare States. Aldershot: Ashgate Pub Ltd, 2004:155-164. |

| [27] | 王杰.养老金空账不能依赖运营收益填补[N].上海证券报,2007-08-30(4). |

| [28] | 李琴, 彭浩然.预期退休年龄的影响因素分析——基于CHARLS数据的实证研究[J].经济理论与经济管理,2015(2):89-100. |

| [29] | 丁建定, 何家华. 关于推迟退休年龄问题的几点理论思考——兼论中国推迟退休年龄问题[J].社会保障研究,2014(2):35-46. |