2. 中国社会科学院人口与劳动经济研究所, 北京 100028

2. The Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100028, China

一、问题的提出

生育政策是关系到千家万户的公共政策,不仅是各大媒体特别是新媒体关注的热点,也一直是学术研究者和普通百姓高度关注的社会热点。2013年11月12日《中共中央十八届三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出:“坚持计划生育的基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策,逐步调整完善生育政策,促进人口长期均衡发展。”标志着中国生育政策调整进入新的历史阶段。各大媒体第一时间对“单独二孩”生育政策进行专题报道,并相继推出二孩生育意愿网络调查,调查过程得到了全国各界的积极参与和响应。例如,人民网和人民日报微博网上调查,仅2013年11月18日到19日0时就有6729人参与调查,调查结果显示半数左右的受访者愿意生育二孩,其中20-30岁、30-40岁、40岁及以上的两孩生育意愿分别是47.76%、51.95%和52.23%[1]。新浪网在2013年11月18-20日三天的网络调查就得到了3万多人参与,64.5%的网民愿意生育“二胎”,4940多人参与评论,共发布436517条相关帖子①,可见生育政策调整得到了社会各界的高度关注和积极评价,但相同时间的不同调查为什么得出的结果差距很大?

① 参见:周蕊,姚玉洁,周婷玉.“单独”家庭生二胎意愿调查:6成受访者称愿意.http://news.sina.com.cn/0/2013-11-21/131028772195.shtml

国家卫生和计划生育委员会2013年组织相关生育意愿调查,调查范围是除西藏和新疆之外的内地29个省(自治区、直辖市),调查对象为20-44岁有配偶人口。这一调査的主要结果是:①约有80%的被调查家庭希望生育2个孩子;②“双独”、“单独”和普通家庭的平均理想子女数分别为1.79、1.83和1.95;③现有一孩“单独”家庭的平均理想子女数为1.81,希望生育二孩的比例约为60%,对未来生育时间安排“未确定”的比例高达59%[2]。该调查结果成为当时官方判断中国育龄人群二孩生育意愿和生育行为的重要依据。

自从单独二孩政策落地实施以来,单独夫妇申请生育二孩的数量和结构不断公布,全社会都高度关注单独二孩政策的实施效果。从单独二孩生育政策调整研究结果可以看到,影响单独二孩生育申请数量的关键因素是育龄妇女目标人群数量和生育意愿及生育计划[3, 4]。在单独二孩生育政策实施前,对单独二孩政策目标人群数量与结构的研究与实际调查的差距不是特别大,但对二孩生育意愿与生育计划的研究却存在很大分歧,特别是到底是有40%-60%的育龄夫妇打算生育二孩[5],还是约有80%的被调查家庭希望生育2个孩子[2]?还是更相信网络调查的结果?深入研究不同调查结果数据分析存在的问题和调查的可比性不仅具有重要的学术价值,而且对正确认识中国育龄妇女的生育行为和生育转变,为今后我国生育政策调整提供更为切合实际的决策支持具有重大意义。2015年10月29日十八届五中全会公报提出:促进人口均衡发展,坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。至此,全面二孩政策再次成为世界舆论的焦点。显然,前瞻性研究全面二孩生育政策及其相关问题具有重大的现实意义。

二、研究方法与数据来源 1.研究方法

(1)生育意愿测量的指标。回顾1980-2011年我国开展的227项生育意愿调查可以看到[6],在生育意愿测量的过程中,通常采用的方法是理想子女数,该指标成为对比生育意愿基本状况和变化趋势的主要测量方法。罗淳等从“单独二孩”政策出发,认为政策响应人群分为涉及人群、接收人群、践行人群和兑现人群的基本概念,对区分不同人群的生育意愿与生育行为具有重要意义[7]。郑真真认为生育意愿的不同指标如理想子女数、期望生育子女数、生育意向与生育计划之间的概念和作用并不相同,进一步澄清了生育意愿与生育计划的不同[8]。

然而,从单独二孩目标人群二孩生育意愿调查研究来看,对不同地区或相同地区不同时间的调查结果的差距难以判断和解释,例如,福建省在2013年进行的生育意愿调査得到了“单独一孩”夫妻有再生育意愿的达到60% [9]。2014年湖北省明确表示要生二孩的比例只有21.5%,不想生的比例却接近60%[10]。上海户籍已婚育龄人群在不考虑政策的情况下,约48.5%的被调查对象希望生育2个孩子[11]。到底这些调查结果存在的巨大差异是由于调查对象明显有偏还是分析方法出了问题?

即便是对生育意愿问题有一些研究进展和不同的看法,但实际上我国20世纪80年代以来对育龄人群①生育意愿的测量方法的深入研究还是比较缺乏的,而且一直以来对生育意愿与生育行为的差距也仅仅停留在理论探讨层面上,实际应用研究还比较少,特别是对实际生育意愿的横向、纵向比较的方法和思路还非常单一,因此,不可避免地存在许多困惑和问题。不同的调查之间缺少标准化的测量和统计指标构建方法,使调查结果的比较很难确定相互之间所出现差别的来源。

① 育龄人群指年龄在15-49周岁之间人口。

(2)生育意愿测量指标的标准化。众所周知,为了对不同人群的生育水平进行比较,首先必须面对的问题就是对生育水平进行标准化的测量。生育水平受年龄的影响很大,不同的年龄,自然生育能力不同,因此在测量不同区域生育水平的过程中,必须首先消除年龄结构差异的影响,即对年龄结构进行标准化。总和生育率就是对育龄妇女年龄结构标准化的一种测量方法。在生育意愿测量过程中,为了能够反映生育意愿的变化趋势和变化特征,同样也需要标准化的测量,然而,对生育意愿测量标准化的问题却没有得到应有的重视,目前给出的平均理想子女数等指标都没有进行标准化。那么,如何对生育意愿测量进行标准化呢?这需要考虑影响生育意愿的最基本的因素和正确理解构建指标的基本人口学内涵。首先,生育意愿受年龄因素影响;其次,受孩次结构的影响。为了使生育意愿测量不仅对育龄人群生育意愿特征进行统计综合,同时,使测量指标应用于生育行为和出生预测,在构建生育意愿测量指标时,需要考虑与时期生育水平、终身生育水平指标相对应,构建与终身生育水平、时期生育水平类似的生育意愿测量方法,比如,时期意愿总和生育率、终身意愿总和生育率,使之与通常的生育预测模型的数据结构和基本概念及基本原理、基本逻辑相互一致。

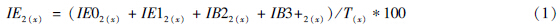

本文分析二孩生育意愿,对于任何一个队列,都存在生过二孩和没生过二孩的育龄妇女。从队列终身二孩生育意愿可以看到,假定生过二孩的育龄妇女都是有二孩生育意愿的,那么,该队列育龄妇女终身二孩生育意愿就被描述为生过二孩和没生过二孩但今后打算生二孩之和,即:

式中IE2(x)为队列x终身二孩生育意愿,IE02(x)为队列x育龄妇女0孩妇女想生二孩人数,IE12(x)为队列x育龄妇女1孩妇女想生二孩人数,IB22(x)为队列x育龄妇女已经生育2孩妇女人数,IB3+2(x)为队列x育龄妇女已经生育3孩及以上妇女人数,T(x)为队列x育龄妇女人数。

此外,我们还可以定义:

式中IETFR2为时期二孩意愿总和生育率,EP2(x)为x岁时期计划生育二孩育龄妇女人数,T(x)为x岁育龄妇女人数。由于受基础数据样本量的限制,本文没有对目前中国育龄妇女时期二孩意愿总和生育率进行测量,但可以预见,这将是一个标准化且可操作的测量指标。

2.数据来源(1)抽样调查方案设计。为了研究育龄人群生育意愿的基本状况和生育计划,从2012年开始,国家卫生和计划生育委员会宣教中心、中国社会科学院人口与劳动经济研究所联合进行连续多年的中国家庭幸福感热点问题调查。该调查主要采用住户调查的方式来收集数据。实地调查的抽样省份、县(市、区)、社区、住户、住户中接受调查者均由严格抽样程序产生[12]。以2012年和2014年调查为例,省级单位抽样采取6+1或3+1的设计方法,其中,北京作为当然样本进行预试验,抽取3个区(县),每个区(县)抽取5个社区/村,每个社区/村样本量为40份,北京市样本总量为600份;对于其他六个省区,采用分层概率比例抽样方法,抽取了相应省份作为样本点。接着根据全国各县(市、区)最新的经济、社会和人口等发展状况,同样采用分层概率比例抽样方法选取抽中省份中接 受调查的县(市、区),每省抽取了3个县(市、区)。采用系统抽样法抽取了样本县(市、区)中的社区和住户,每个县抽取了6个社区,每个社区抽取了50个住户。最后,在每个抽中的住户中,通过入户抽样表随机抽取一名接受调查者。如2012年设计实地调查总样本量为5567份,有效样本为92.45%(见表 1)。

| 类别 | 2012年调查 | 2013年调查 | 2014年调查 |

| 调查省份 |

北京、浙江、安徽、甘肃、 河南、四川、辽宁 |

北京、浙江、安徽、宁夏、 河南、重庆、辽宁 | 湖北、江苏、陕西 |

| 县(市、区) | 21 | 21 | 9 |

| 社区数 | 120 | 120 | 72 |

| 有效样本 | 5567 | 5698 | 3601 |

| 数据来源:2012年、2013年、2014年中国家庭幸福感热点问题调查。 | |||

(2)数据质量。下面以“六普”数据为评价标准,对实地抽样调查的偏差进行分析。

在年龄结构方面,总体看历次家庭幸福感调查数据对全国具有较好代表性,2012年和2013年调查样本中“60后”和“70后”群体(“60后”指1960年至1969年期间出生,“70后”指1970年至1979年期间出生,以此类推)比例较高,而2014年调查“60后”、“70后”、“80后”占比略高(见表 2)。

| % | |||||

| 类别 | 2010年 人口普查 |

2012年 调查 |

2013年 调查 |

2014年 调查 | |

| 出生年代 | 40后 | 10.05 | 13.23 | 12.75 | 10.4 |

| 50后 | 20.06 | 18.32 | 18.32 | 16.1 | |

| 60后 | 20.45 | 25.49 | 25.60 | 23.5 | |

| 70后 | 19.85 | 21.91 | 23.04 | 22.7 | |

| 80后 | 14.60 | 16.40 | 15.71 | 20.8 | |

| 90后 | 14.99 | 4.64 | 4.56 | 14.0 | |

| 性别 | 男 | 50.57 | 44.3 | 43.7 | 43.5 |

| 女 | 49.43 | 55.7 | 56.3 | 56.5 | |

| 城乡 | 城镇 | 49.95 | 41.5 | 39.3 | 35.7 |

| 农村 | 50.05 | 58.5 | 60.7 | 64.3 | |

| 受教育状况 | 未上过学 | 5.09 | 5.53 | 5.39 | 4.27 |

| 小学 | 23.88 | 19.32 | 19.96 | 17.39 | |

| 初中 | 43.54 | 40.48 | 43.07 | 42.16 | |

| 中专或高中 | 16.61 | 21.37 | 17.64 | 20.66 | |

| 大学专科 | 6.30 | 7.52 | 8.07 | 8.63 | |

| 大学本科 | 4.20 | 5.50 | 5.40 | 6.59 | |

| 硕士及以上 | 0.38 | 0.29 | 0.47 | 0.31 | |

| 数据来源:“六普”及2012年、2013年、2014年中国家庭幸福感热点问题调查。 | |||||

在性别分布方面,实地调查与“六普”数据在性别分布方面差异较大。“六普”16岁及以上人口男性占比为50.57%,女性占比为49.43%,男性略高于女性。但2012年调查数据在占比方面女性稍高于男性,2013年和2014年调查女性比例超男性13%左右,严重偏离“六普”数据。

城乡结构方面,农村样本高于城市,2012年实地调查的农村样本量略高于城镇,2014年农村社区样本比例为64.3%。

从受教育程度来看,实地调查各受教育程度人群占比与“六普”比较接近,但具体看,调查数据中的受教育程度较低人口比例在20%以下,低于“六普”(23.88%);而高中及以上受教育人口比例高于“六普”数据。

总体来说,2012年、2013年和2014年实地调查数据对全国具有较好的代表性,应答率、数据质量较高,因此对生育意愿与生育计划的测量主要使用2012年到2014年三次实地调查所得数据,在农村 样本偏多、女性偏多的情况下,生育意愿和生育计划的测量有可能高于实际生育意愿,对测量结果产生影响。 但不影响生育意愿标准化测量方法的研究。

除中国幸福家庭热点问题调查数据外,本研究还使用2011年中国社会状况综合调查数据[5],目的是对一些重要的研究结果进一步确认。

三、育龄人群的二孩生育意愿

虽然理想子女数测量是在不考虑任何客观因素条件下,个人主观认为通常一个家庭或一对夫妇生几个孩子最理想,相当于对孩子数量的主观最优判断,受年龄结构和孩次结构的影响比较大,而且,对于二孩生育意愿测量来说,平均理想子女数是一个非常粗略的测量。但从2012-2014年中国家庭幸福感调查数据来看,育龄人群的平均理想子女数据是非常稳定的。2014年调查表明,育龄人群的平均理想子女数为1.90,估计值的95%置信区间为1.88-1.92。与2013年和2012年调查结果相比,尽管平均理想子女数有升高的趋势,但可以确信调查样本的生育意愿比较稳定,平均理想子女数保持在1.8-1.9左右的水平上,明显低于2.10的生育更替水平,再次证实在全部调查对象中,育龄人群的意愿生育数量低于生育更替水平。为了更科学地反映育龄人群的二孩生育意愿,本文采用二孩理想子女分布比例和队列终身二孩生育意愿来进行测量。

1.二孩理想子女生育目标高度集中无论是从以往的其他生育意愿调查,还是最近三次中国家庭幸福感热点问题生育意愿调查都表现出极为类似的理想子女分布特征。中国育龄人群两个孩子理想意愿人群的比例在80%左右,一个孩子的不到20%。从具体调查数据结果来看,2014年调查两个孩子的比例超过85%,明显高于2012和2013年两个孩子所占比例的调查结果。而三个及以上孩子的比例在3%以内,这就提出了另外一个问题,全面二孩与取消生育数量限制到底有多大差别?从现有的调查结果来看,区别很小。如果从概率分布的角度来看,三孩及以上生育意愿应该属于小概率事件(见表 3)。

| % | |||

| 理想子女数量 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |

| 0 | 0.04 | 1.69 | 0.05 |

| 1 | 17.78 | 12.48 | 11.65 |

| 2 | 79.78 | 84.18 | 86.85 |

| 3 | 1.98 | 1.40 | 1.30 |

| 4+ | 0.39 | 0.26 | 0.15 |

| 合计 | 100 | 100 | 100 |

| 数据来源:2012、2013、2014年中国家庭幸福感热点问题调查。 | |||

从三次调查结果的比较来看,两个孩子理想意愿人群的比例逐年升高,一个孩子的意愿比例逐年稳定下降,三个及以上孩子的比例也逐年下降。一个孩子的比例下降6%以上,两个孩子的比例提高6%以上,三个及以上的比例下降1%以上。考虑到三孩及以上意愿生育人群比例的下降,取消生育限制与实行全面二孩政策的差别不大。

2.二孩终身生育意愿为了判断未来的生育行为,需要研究生育过程和生育意愿的选择性,要研究时期和终身二孩生育意愿,必须首先估计不同队列育龄妇女的终身生育意愿和生育意愿的完成情况。通过调查数据,2014年育龄妇女终身打算生育二孩的比例为50.9%,其中已经生过的为34.51%,没有生过的打算生育二孩的比例为16.40%(见表 4)。虽然调查的育龄妇女不同队列终身想生二孩的比例有些差异,比如,35-39岁的育龄妇女二孩的生育意愿最强,达到54.50%。而对于没有生过二孩的一孩育龄妇女,不同年龄打算生育二孩的比例的最大值也不到55%,随着年龄的提高,没有生过二孩育龄妇女打算生育二孩的比例持续降低,45-49岁这一比例下降到4.44%。总的来看,估计育龄妇女终身不打算生育二孩的比例在49%左右。

| 年龄 |

样本量 (人) |

终身不想 生(%) | 终身想生(%) | ||

| 小计 | 生育过 | 没生育过 | |||

| 15-19 | 54 | 75.93 | 24.07 | 1.85 | 22.22 |

| 20-24 | 211 | 50.24 | 49.76 | 6.16 | 43.60 |

| 25-29 | 378 | 51.59 | 48.41 | 15.61 | 32.80 |

| 30-34 | 546 | 49.82 | 50.18 | 25.82 | 24.36 |

| 35-39 | 567 | 45.50 | 54.50 | 40.21 | 14.29 |

| 40-44 | 819 | 51.04 | 48.96 | 40.54 | 8.42 |

| 45-49 | 743 | 45.63 | 54.37 | 49.93 | 4.44 |

| 合计 | 3318 | 49.10 | 50.90 | 34.51 | 16.40 |

| 数据来源: 2014年中国家庭幸福感热点问题调查。 | |||||

从表 4、表 5和表 6可以看到,2014年调查的育龄人群有16.4%的人打算生二孩,2013年有15.7%的人打算生二孩,2011年有9.36%的人打算生二孩,也是差别巨大。这是否意味着二孩生育意愿差别很大?

| 年龄 |

样本量 (人) |

终身不想 生(%) | 终身想生(%) | ||

| 小计 | 生育过 | 没生育过 | |||

| 15-19 | 63 | 79.37 | 20.63 | 1.59 | 19.05 |

| 20-24 | 218 | 50.92 | 49.08 | 6.88 | 42.20 |

| 25-29 | 392 | 52.55 | 47.45 | 15.82 | 31.63 |

| 30-34 | 557 | 49.55 | 50.45 | 26.57 | 23.88 |

| 35-39 | 584 | 45.38 | 54.62 | 40.75 | 13.87 |

| 40-44 | 836 | 50.60 | 49.40 | 41.15 | 8.25 |

| 45-49 | 816 | 45.59 | 54.41 | 50.37 | 4.04 |

| 合计 | 3466 | 49.13 | 50.87 | 35.17 | 15.70 |

| 数据来源:2013年中国家庭幸福感热点问题调查。 | |||||

| 年龄 |

样本量 (人) |

终身不想 生(%) | 终身想生(%) | ||

| 小计 | 生育过 | 没生育过 | |||

| 15-19 | 3 | - | - | - | - |

| 20-24 | 131 | 72.52 | 27.48 | 11.45 | 16.03 |

| 25-29 | 322 | 60.25 | 39.75 | 15.53 | 24.22 |

| 30-34 | 482 | 57.88 | 42.12 | 25.93 | 16.18 |

| 35-39 | 688 | 47.09 | 52.91 | 42.44 | 10.47 |

| 40-44 | 787 | 46.51 | 53.49 | 48.54 | 4.96 |

| 45-49 | 814 | 45.21 | 54.79 | 53.07 | 1.72 |

| 合计 | 3227 | 50.48 | 49.52 | 40.16 | 9.36 |

| 数据来源:2011年中国社会状况综合调查。 | |||||

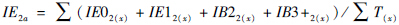

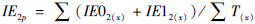

其实,三次调查全部育龄人群平均二孩生育意愿分别为50.90%、50.87和49.52%,即便是不同时间、不同地点的不同调查,其差别也是非常小的。如果单纯地看没有生过二孩育龄群的二孩生育意愿,而不考虑已经生过和没有生过的问题,那么,必然会得出差别很大的结论,也就是,测量未来队列终身二孩意愿应该是 ,即打算生育二孩的0孩及一孩育龄妇女和生育了二孩及以上的育龄妇女在育龄妇女中的比例。而目前的许多测量是把打算生育二孩的IE2p看作是IE2a,而

,即打算生育二孩的0孩及一孩育龄妇女和生育了二孩及以上的育龄妇女在育龄妇女中的比例。而目前的许多测量是把打算生育二孩的IE2p看作是IE2a,而 ①,即仅以育龄妇女中0孩和一孩妇女生育二孩的比例当作IE(1)2a,这也是调查之间数据分析本身的问题。也就是说,IE2a在不同年份的调查中基本维持在50%左右,而育龄妇女的孩次结构不同,完成生育二孩及以上妇女的比例也不相同,IE2p在不同年份调查中数据差异也会很大。考虑到样本测量的稳定性和各队列的二孩终身生育意愿的变化特点,估计目前育龄人群二孩终身生育意愿在55%左右。

①,即仅以育龄妇女中0孩和一孩妇女生育二孩的比例当作IE(1)2a,这也是调查之间数据分析本身的问题。也就是说,IE2a在不同年份的调查中基本维持在50%左右,而育龄妇女的孩次结构不同,完成生育二孩及以上妇女的比例也不相同,IE2p在不同年份调查中数据差异也会很大。考虑到样本测量的稳定性和各队列的二孩终身生育意愿的变化特点,估计目前育龄人群二孩终身生育意愿在55%左右。

① IE2a和IE2p中用2a和2p作标识的目的是把队列全部妇女和队列部分妇女区分开来。

四、育龄人群二孩生育计划

虽然生育意愿并不能等同于生育行为,但生育意愿对生育决策还是起到非常重要的作用,终身生育意愿是通过时期生育计划具体落实到实际生育行为上的。由于生育行为具有年龄—孩次递进和不可逆的特点,因此,相同的孩次属性和相同的终身生育意愿,由于年龄的不同,时期生育计划和生育行为可能有很大差别,而且,随着年龄的增大和生育进度的不同,时期生育行为具有非常强的选择性和不确定性。也就是说,未完成递进生育的人群与完成生育的有很大差异,生育意愿强的一定是首先完成生育计划,而没有完成的未来完成的可能性一定低于已经完成的。另外,时期生育计划受生育政策的影响或约束,因此,到底有多大比例的新增二孩政策目标人群打算生育二孩是影响估计全面二孩生育政策实施情况的另一个关键问题。

1.平均计划生育子女数量低于平均理想子女数

理想子女数只是对育龄群体在不考虑自身具体情况下的测量,但具体到本人,其测量结果更接近实际生育行为,也就是如果不考虑计划生育政策,育龄人群计划要几个子女。

从2014年调查结果来看,育龄人群平均计划生育子女数均值为1.81,95%的置信区间在1.79-1.83之间。不同队列育龄人群的平均计划生育子女数存在一些差异,其中“70后”和“80后”的平均计划生育子女数明显低于“60后”和“90后”的平均值,“70后”的平均计划生育子女数最低,仅为1.79(见表 7)。

| 个,人 | ||||||||||

| 队列 | 平均计划生育子女数 | 平均理想子女数 | ||||||||

| 均值 | N | 标准差 | 下限 | 上限 | 均值 | N | 标准差 | 下限 | 上限 | |

| 60后 | 1.89 | 402 | 0.46 | 1.84 | 1.94 | 1.94 | 435 | 0.391 | 1.90 | 1.98 |

| 70后 | 1.79 | 767 | 0.49 | 1.75 | 1.82 | 1.88 | 790 | 0.357 | 1.85 | 1.91 |

| 80后 | 1.80 | 707 | 0.49 | 1.76 | 1.84 | 1.90 | 670 | 0.334 | 1.87 | 1.93 |

| 90后 | 1.81 | 209 | 0.44 | 1.75 | 1.87 | 1.88 | 105 | 0.331 | 1.82 | 1.94 |

| 总计 | 1.81 | 2085 | 0.48 | 1.79 | 1.83 | 1.90 | 2000 | 0.357 | 1.88 | 1.92 |

| 数据来源: 2014年中国家庭幸福感热点问题调查。 | ||||||||||

尽管与平均理想子女数的队列变化趋势不同,育龄人群平均计划生育子女数均值表现出明显的中间低、两头高的特征,但各队列平均计划生育子女数均低于平均理想子女数,两者的平均值相差0.09。

人群之中平均计划生育子女数与平均理想子女数的差别是否存有异质性?是否有二孩政策人群的更高一些?从单独育龄人群来看,不同人群的平均计划生育子女数只是去除政策因素对生育的影响。目前全国已经全部实施单独两孩政策,通过观察单独育龄人群如果不考虑计划生育政策,计划要几个子女来进一步观察生育政策的敏感性,回答者是否因政策变化提高生育意愿?从2014年调查结果来看,单独育龄人群如果不考虑计划生育政策,平均计划生育子女数为1.67,其95%的置信区间为1.61-1.73,可见,单独育龄人群如果不考虑计划生育政策,平均计划生育子女数更低,不仅低于全部育龄人群的平均计划生育子女数,而且低于单独平均理想子女数。单独育龄人群平均计划生育子女数比平均理想子女数低0.15(见表 8)。可见,单独育龄人群平均计划生育子女数更低,这也充分反映了单独二孩政策遇冷或低于预期的根本原因,证实理想与计划的差别与递减的特征。

| 个,人 | ||||||||||

| 队列 | 平均计划生育子女数 | 平均理想子女数 | ||||||||

| 均值 | N | 标准差 | 下限 | 上限 | 均值 | N | 标准差 | 下限 | 上限 | |

| 60后 | 1.74 | 19 | 0.45 | 1.53 | 1.95 | 1.86 | 21 | 0.36 | 1.70 | 2.01 |

| 70后 | 1.58 | 107 | 0.60 | 1.46 | 1.70 | 1.76 | 112 | 0.43 | 1.68 | 1.84 |

| 80后 | 1.70 | 204 | 0.51 | 1.63 | 1.77 | 1.85 | 210 | 0.39 | 1.79 | 1.90 |

| 90后 | 1.77 | 31 | 0.43 | 1.62 | 1.92 | 1.78 | 32 | 0.42 | 1.63 | 1.93 |

| 总计 | 1.67 | 361 | 0.53 | 1.61 | 1.73 | 1.82 | 375 | 0.40 | 1.77 | 1.86 |

| 数据来源: 2014年中国家庭幸福感热点问题调查。 | ||||||||||

终身生育意愿能否最终转化为生育行为的关键是时期生育计划的具体落实。只有符合政策条件的生育计划才更有可能落实。2013年启动单独二孩生育政策调整,因此,2014年调查的生育计划更接近实际的生育行为。从2014年中国幸福家庭调查结果来看,全部育龄人群和单独育龄人群明确生育二孩的都不到三成,而不打算生育二孩的超过四成。

符合单独二孩生育政策的单独一孩育龄人群准备生育二孩的比例很低,而不打算生育的比例却相对较高。当被问到“如果您符合政策可以再要一个孩子,您想什么时候要?”时,有超过40%的调查对象不打算生育二孩,只有26%的正在或准备生育二孩,没有想好的也有近1/3。那么,单独育龄人群明确生育二孩的上限在60%左右(见表 9)。由此可见,即便有生育计划,但真正准备生育的比例还会进一步下降。单独二孩政策实施后,准备一年内怀孕生育的在9%左右,这与目前全国单独二孩申请情况的进度基本一致,从另一个侧面验证了本次调查样本量尽管不大,但数据的可靠性还是比较高的。

| % | |||

| 生育计划时间 | CSS 2011 | 2014年调查 | |

| 全部 | 单独 | ||

| 已经怀孕 | 2.70 | 3.69 | 3.65 |

| 很快就要/正准备怀孕 | 16.71 | 4.80 | 8.85 |

| 再等1-2 年 | 24.80 | 22.32 | 20.31 |

| 再等3-4 年 | 15.36 | 13.28 | 9.38 |

| 再等 4 年以上 | 8.09 | 3.69 | 4.17 |

| 还没有想好 | 32.35 | 52.21 | 53.65 |

| 样本数 | 371 | 542 | 192 |

| 数据来源:2011年中国社会状况综合调查(CSS 2011);2014年中国家庭幸福感热点问题调查。 | |||

五、主要结论与启示

通过对2011年到2014年以来四次调查数据的分析,得出以下基本结论。

首先,单独二孩政策遇冷确实存在,育龄人群意愿生育水平较低且保持稳定,明确生育二孩的单独育龄夫妇不到30%,而明确不生育二孩的单独育龄妇女超过40%。即使是生育意愿与生育计划之间不存在差距,以往把理想子女数量和有偏差观测到的二孩意愿作为实际的生育水平来进行判断也是有误的,有二孩生育意愿的人群其实际生育行为也是有意愿高和意愿低之分,在60%打算生育二孩人群中还有很大一部分生育时间没有想好,这部分人群属于生育意愿较低的,而以往高估了这部分人群的生育意愿与行为。

其次,育龄妇女的终身生育二孩的意愿稳定在55%左右。以前不是标准化的观察,只能进行调查人群间的比较,而数据在总体上与其他数据无法进行纵向比较,两个调查如果生育的孩次结构不同,未经标准化,是无法比较未来的生育进度的。

再次,全面二孩与无生育政策限制之间的差别仅为3%。如果说政策调整的目标是使生育水平在更替水平左右,实现起来会有很大的难度。目前55%的育龄人群有终身二孩生育意愿,而0孩妇女还有一定比例的不孕不育存在,3孩的生育仅为3%,按这样的意愿水平生育政策调整为放开全面二孩不可能达到更替水平。

上述结论对中国生育政策调整具有以下启示。

首先,目前单独二孩生育政策调整实践和生育意愿调查表明,传统的高生育水平下的生育观念已经发生根本性、很难逆转的转变。随着生育水平的持续走低,城镇地区和东北等地区进入超低生育水平的现实再次证实,如果不尽快继续调整生育政策,中国在进入低生育率国家行列的同时,将有可能迅速进入低生育率陷阱。在城镇人口生育意愿很低和城乡生育意愿差距逐渐缩小的情况下,即使全面放开二孩,中国整体上能否克服低生育率陷阱,也存在一个很大的疑问,这是否意味着全面二孩生育政策也会像单独二孩一样遇冷?

其次,城镇化水平提高、受教育水平和年限增长以及人口流动迁移规模扩大等社会经济因素的影响,使得低生育意愿人群呈不断增加趋势,特别是集中于城镇地区、较低年龄和较高学历人群。伴随着抑制生育的因素越来越强,即使生育政策调整短期有可能提升生育率,但长期走低的客观规律不会发生改变,中国的生育转变只是世界生育转变的一部分,其基本规律不会发生变化。

再次,多年来世界各国人口研究结果表明,生育意愿与生育行为之间是有一定差距的,例如,日本尽管生育意愿子女数在2个以上,但实际生育子女在1.3左右[13]。中国单独育龄夫妇的生育意愿和实际生育水平还是比较低的,而且是低于普通人群的。这种较低的原因是单独育龄夫妇非农业人口比例相对较高。此外,从全国的范围来看,总和生育率每降低0.1对应的少出生人口在90万-110万之间,因此,这种生育意愿的下降和家庭计划生育子女数量对出生的影响还是比较显著的。

总之,对目前我国和今后一个时期二孩生育意愿和生育计划的判断正确与否,不仅是正确认识中国育龄人群生育特征和变化趋势的重要研究问题,也是今后政策调整进程的重要依据,还是关系到中国人口自身可持续发展的问题。因此,对生育意愿测量指标的讨论与辨析需要更加严谨。

| [1] | 李晓宏,宋嵩.40岁左右人群想"抢生"(民生调查)[N].人民日报,2013-11-19(13). |

| [2] | 庄亚儿,姜玉,王志理,等.当前我国城乡居民的生育意愿——基于2013年全国生育意愿调查[J].人口研究,2014(5):3-13. |

| [3] | 张丽萍,王广州. "单独二孩"政策目标人群及相关问题分析[J]. 社会学研究,2014(1):25-39. |

| [4] | 王广州. 生育政策调整研究中存在的问题与反思[J].中国人口科学,2015(2):2-15. |

| [5] | 王广州,张丽萍.到底能生多少孩子——中国人的政策生育潜力估计[J].社会学研究,2012(5):119-140. |

| [6] | 侯佳伟,黄四林,辛自强,孙铃,张红川,窦东徽.中国人口生育意愿变迁:1980—2011[J].中国社会科学, 2014(4):78-97. |

| [7] | 罗淳,许庆红,戴琼瑶."单独二孩"政策实施与云南人口发展预期研究[J].中国人口科学,2014(3):30-42. |

| [8] | 郑真真.生育意愿的测量与应用[J].中国人口科学,2014(6):15-25. |

| [9] | 汤兆云."单独夫妇"二孩生育意愿及未来生育政策的调整[J].中共福建省委党校学报,2014(12):64-70. |

| [10] | 石智雷,杨云彦.符合"单独二孩"政策家庭的生育意愿与生育行为[J].人口研究,2014(5):27-40. |

| [11] | 陈建平,樊华,刘小芹,等.上海市户籍已婚育龄人群生育意愿与生育状况调查[J].中国计划生育学杂志,2014(8):519-525. |

| [12] | 王军,王广州.中国育龄人群的生育意愿及其影响估计[J].中国人口科学,2013(4):26-35. |

| [13] | 周云.以日本为例看生育意愿和生育水平[J].人口研究,2011(2):53-56. |