一、引言

近年来,在物价水平持续攀升而助推通货膨胀的经济环境下,如何实现养老金待遇及时调整以保障退休职工养老金待遇的充足性(pension adequacy)日益成为深化我国养老保险制度改革的关键问题。从国际经验来看,大多数国家的养老保险制度建设都普遍存在一个问题,即由于通货膨胀使得许多国家出现了政府承诺与届时的养老金待遇水平的不对称情况[1]。造成这一现象的主要原因就在于,通货膨胀导致社会固定资产价值的缩水和社会生活成本增加,进而使得无论社会整体养老基金还是职工个人的养老金财富的实际价值都在缩水,从而导致退休职工的养老金实际价值难以得到保障[2]。

显然,保障退休职工养老金待遇稳定性是保障养老金充足性的前提条件,也是当前各国推进养老保险制度改革工作的主题。基本养老金待遇稳定性包含两层含义:一是退休职工基本养老金待遇购买力的稳定性;二是退休职工基本养老金收入相对于在岗职工工资收入的稳定性。随着我国基本养老保险制度改革进程的推进,政府为保障退休职工基本养老金待遇稳定性做了大量工作。其中,建立基本养老金待遇正常调整机制(以下简称调待机制)就是一项重要任务。早在20世纪90年代中后期,我国各地区就陆续对退休职工养老金待遇进行调整,但由于当时全国并没有形成统一的认识,因而随意性较大[3]。2005年,国务院颁布《国务院关于完善企业职工基本保险制度的决定》(国发〔2005〕38号文件)强调“建立基本养老金正常调整机制:根据职工工资和物价变动等情况,适时调整企业退休人员基本养老金水平”;2011年颁布的我国首部《中华人民共和国社会保险法》明确规定:国家需要建立基本养老金正常调整机制。这些法律法规无疑强调了建立健全基本养老金待遇调整机制的重要性。但到目前为止,鲜有文章分析我国调待机制对退休职工基本养老金待遇稳定性的保障程度,以及不同地区的调待机制的保障差异性。

本文将采用工具变量法(instrumental variables estimation)实证研究我国调待机制对退休职工基本养老金待遇的影响,并进行区域间的比较分析。本文认为,这一研究是非常必要的:第一,在我国基本养老保险制度改革不断深化和市场经济环境日益复杂的条件下,如何保障退休职工基本养老金待遇的稳定性是关系基本养老保险制度风险分担的一个持续课题。第二,由于经济发展水平、人口结构、基金支撑能力、制度赡养率以及政府财政支出力度等因素在地区间的差异[4],不同地区实施基本养老金待遇调整的效果也必然存在差异,所以,针对不同地区所实行的调整效应进行比较分析,可以为完善我国基本养老保险制度提供有益参考。第三,基本养老金待遇的过度调整甚至错误调整将对养老保险制度的稳定性产生巨大的负面影响 [JP2] 典型例子以美国和英国在20世纪70年代因应对通货膨胀而错误地实行过度的养老金指数化为代表,具体可见巴尔(Barr)和戴蒙德(Diamond)2013年所著《养老金改革:理论精要》(郑秉文译,中国劳动和社会保障出版社出版)中专栏[5.2]和[5.3]。 ,[JP]因此,如何确定一个合理的基本养老金待遇调整机制是我国深化养老保险制度改革的重要工作。综上所述,本文希望通过分析我国调待机制对退休职工基本养老金待遇稳定性的保障,以及不同地区调待机制的作用差异,为深化我国基本养老保险制度改革提供必要的参考。

二、文献综述

调待机制本质是养老金待遇指数化,实质是基本养老保险制度风险分担。因此,养老金待遇指数化的方式与养老保险制度风险分担密切相关[5]。在早期的研究中,戴蒙德(Diamond)[6]、费舍尔Fischer[7]和莫顿Merton[8]等学者研究发现,公共养老保险制度(public pension plan)之于私人养老保险制度的优越性就在于能够通过政府的政策工具来提高制度的抗风险能力。其中,建立养老金待遇调整机制,将退休职工养老金待遇(或养老金替代率)与通货膨胀率或工资增长率挂钩,是实现公共养老保险制度风险分担的有效途径。但是,养老金待遇指数化究竟是盯住通货膨胀率还是工资增长率或二者的结合在理论上是不确定的,因而需要经验证据的验证[8]。实践表明,影响和制约养老金待遇指数化机制建设的因素不仅包括养老保险制度设计、基金支撑力和制度赡养率等制度内因素,还包括人口结构、财政支持力度和经济发展等制度外因素[4]。例如,费尔德斯坦(Feldstein)基于精算理论和福利经济学,分别分析了物价指数化和工资指数化对美国公共养老金待遇调整的影响,认为美国公共养老金待遇应该采用物价指数化[9];随后,美国国会预算局(Congressional Budget Office)曾经依据人口结构和经济发展水平的测算,也论证了美国公共养老金实行物价指数化是可行的[10];奥利(Ole)以瑞典为案例,基于养老保险制度财务持续性论证了瑞典公共养老金盯住社会平均工资的必要性[11];施岚基于中国人口老龄化趋势预测对临界条件进行实证检验,认为在保持养老负担系数不变的前提下,养老金待遇指数化究竟是盯住物价指数还是工资增长率需要考虑经济增长率和工资增长率的影响[12]。

毋庸置疑,纵观各国的养老金待遇指数化机制建设,其初衷都是防范通货膨胀的风险,保障退休职工养老金待遇稳定性,让退休职工群体分享经济增长的成果。然而,基于制度成本的考量,过快的养老金待遇增长必然会导致巨大的制度成本[5]78-79,特别是在通货膨胀较高时期,盯住物价指数的养老金待遇指数化机制会大大增加基金支出[13]。同时,目前大多数国家的养老金指数化调整机制主要是针对养老金待遇的向上调整,制度设计本身并没有考虑养老金收支平衡的因素[14]。例如, 田近 NFDA1 治(Eiji Tajika)对日本公共养老金待遇指数化进行实证研究,发现日本曾经实行的盯住物价指数每年进行调整和依据实际经济增长率每五年进行一次修正的养老金待遇指数化机制是导致其基金支出压力的重要原因[15];艾科索(Axel)和威尔克(Wilke)研究指出,德国在过去实行的总额工资指数化机制在人口老龄化背景下,导致缴费率快速上涨而增加了企业成本,最终对社会经济发展产生了巨大的负面影响,这成为德国进行养老金指数化改革的根本原因[16]。因此,养老金待遇指数化建设既要保障退休职工养老金收入的稳定性,又要控制制度成本[17]。当然,养老金待遇指数化的内涵是非常广泛的,除了保障养老金待遇稳定性和控制制度成本外,还包括收入分配效应和救济贫困功能等[5]173-174。同时,养老金待遇指数化机制本身的风险问题也是值得关注的,正如路威斯汀(Loewenstein)和尤贝尔(Ubel)所指出的那样,先认识风险后考虑收益与先认识收益后考虑风险所做出的选择是截然不同的[18],因此,各国在进行养老金待遇指数化机制的建设中必须要预见性地进行设计和安排,同时要适时进行制度的调整[19]。

随着基本养老保险制度改革的不断深化,国内学者对养老金待遇指数化的讨论从未间断。一方面,一些学者研究了国外经验与做法。例如,辛荣环基于国际经验,分析了养老金待遇盯住物价指数、工资增长和二者结合的三种机制的优缺点,建议我国基本养老金待遇应该与社会平均工资和物价指数双挂钩[20];王晓军基于国际养老金待遇指数化建设经验,运用保险精算分析法系统评估了我国基本养老金替代率,建议对不同养老金收入层次的退休职工采用不同的养老金待遇调整方案[13];徐颖的研究也认为应该对不同收入群体实行“歧视性”的养老金待遇调整机制[21];韩伟、穆怀中通过剖析德国公共养老金待遇指数化机制的改革动因,指出养老金待遇指数化机制建设必须重视对市场效率的影响,应该坚持“效率优先,兼顾公平”的原则[22];此外,他们通过构建数理模型并运用德国经验数据进行实证检验,分析公共养老金待遇基于工资指数化调整机制特征,并提出对中国的启示[23]。另一方面,一些学者基于我国的经验证据,对我国基本养老金待遇指数化进行了定量和定性研究。例如,韩伟、穆怀中运用计量分析和精算测算方法,基于穆怀中提出的“内、外部效率”理论研究认为中国现行基本养老金待遇调整机制方案应该对“老人”和“中人”实行差异性调整指数[3];屈川分析了我国基本养老金调整机制建设的影响和制约因素,提出了完善我国基本养老金待遇调整机制的建议[4];田青、张水辉提出以动态的基本养老金合意替代率为参照系,针对不同人群分别建立养老金待遇指数化机制[24];徐延君提出建立复合型养老金待遇调整机制,当工资增长幅度大于物价增长幅度,则选择社会平均工资增长率作为主要指标,调整比例为上年社会平均工资增长率的60%-80%,相反,则选择物价增长率为指标,并与物价增幅保持同比例调整[25];阳义南、申曙光研究认为我国目前的基本养老金待遇调整机制在启动机制、调整比例和调整基数三方面存在缺陷,并构建了由物价指数和实际工资增长率组成的启动机制,确定了盯住物价指数和社会平均工资增长率的调整比例[26]。

通过上述文献回顾可以得出,学者们对我国实行什么样的调待机制进行了深入讨论,但鲜有文章分析我国当前调待机制对基本养老金待遇稳定性的实际保障作用。因此,本文将在现有文献研究成果基础上,采用2002-2012年中国31个省(直辖市、自治区)的经验数据,系统分析我国调待机制对退休职工基本养老金待遇稳定性的保障。本文的边际创新可能在于以下几个方面:第一,本文可能是首篇实证研究我国调待机制对退休职工基本养老金待遇稳定性保障的文章,为我国下一步深化基本养老金待遇指数化改革提供有益的参考。第二,本文通过建立“基本养老金待遇调整机制模型”,厘清基本养老金待遇调整机制的逻辑,为接下来更深入研究我国养老金待遇指数化提供一个清晰的理论逻辑。第三,本文尝试发展了一组新的工具变量来克服基本养老金待遇调整机制研究中的内生性问题。

三、基本养老金待遇调整机制的逻辑

毋庸置疑,物价和工资的变动是影响退休职工基本养老金待遇稳定性的重要因素。一方面,吉列恩(Glillion)和特纳(Turner)、巴尔(Barr)和戴蒙德等学者认为,可以通过价格指数化、工资指数化或二者相结合的方法来建立养老金待遇调整机制以避免通货膨胀和工资增长对养老金待遇稳定性产生负面影响[5]78-79,[27]。另一方面,公共(基本)养老保险制度的独特优势之一就是可以以市场能力之外的方式来改进风险分担[28]。但是,物价波动与工资增长对退休职工基本养老金待遇稳定性的影响在理论上是不确定的,因此,调待机制对基本养老金待遇稳定性的保障也是不确定的。如何考察这一影响不仅需要考虑工资增长率、物价增长率与养老金增长率,还需要考察不同的制度特征和人口结构等因素。例如,当前我国的基本养老金待遇调整标准为当地企业在岗职工平均名义工资年增长率的一定比例,大多数地区设定这一比例在60%-80%之间[29],所以较高的工资增长率显然能有效提高基本养老金增长率从而更有利于保障基本养老金待遇的稳定性;但是,近年来我国基本养老金替代率水平并没有随着工资增长率的显著提升而提升已是一个不争事实。因此,我国当前的基本养老金待遇调整机制究竟能否有效保障基本养老金待遇稳定性需要更多的经验证据的支持。

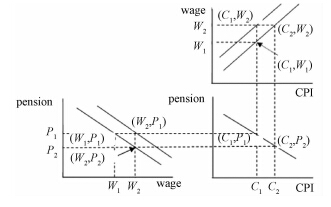

在实证检验之前,本文认为有必要厘清基本养老金待遇调整机制的逻辑,才能够更清楚地认识其本质与机理。为此,本文以经典IS-LM模型为基础,构造基本养老金待遇调整机制模型(见图 1)。

|

| 图 1 基本养老金待遇调整机制模型 |

在图 1中,设定基本养老金实际待遇为P、名义工资为W、物价指数为C,初始均衡由点(C1,W1)、(W1,P1)和(C1,P1)决定。当物价指数由C1上升到C2时,引起名义工资由W1上升至W2,工资与物价的新均衡为(C2,W2);由于通货膨胀导致基本养老金收入的实际购买力由P1下降到P2,养老金实际待遇与名义工资的新均衡为(W2,P2)。因此,在短期内,物价指数上涨最终导致退休职工基本养老金待遇实际购买力下降,新均衡由点(C2,W2)、(W2,P2)和(C2,P2)决定。长期来看,一方面,为了抑制通货膨胀的上扬,政府必须通过政策手段控制通货膨胀,使物价指数由C2下降到C1;另一方面,为了维持退休职工基本养老金待遇稳定性,政府上调基本养老金名义水平,使均衡点由(W2,P2)上升至(W2,P1);由于名义工资具有向下的刚性特征,所以名义工资保持W2水平不变。最终,新的均衡为(C1,W2)、(W2,P1)和(C1,P1)。

本文从上述模型中得出三点重要认识。第一,通过上述模型分析,我们可以建立基本养老金待遇决定方程:pension=f[wage(CPI)]。这个方程表明基本养老金待遇既可以直接盯住工资水平进行调整,也可以通过间接盯住物价指数进行调整。因此,基本养老金待遇盯住工资水平和盯住物价指数在逻辑上均是合理选择。第二,在一个较长的时间内,物价、工资与基本养老金待遇是一个长期的互动过程,同时也是政府与养老保险制度风险的博弈过程。因此,建立长效的基本养老金待遇调整机制以保障基本养老金待遇能够随着物价和工资变化及时调整,进而保障养老金待遇实际购买力的稳定性是一个动态过程。第三,长期来看,基本养老金待遇与名义工资的均衡点是向上移动的,不仅说明盯住名义工资的调待机制存在高估基本养老金实际待遇缩水的可能性,也表明基本养老金待遇调整必然会存在制度成本。

然而,巴尔和戴蒙德却指出养老金待遇水平和指数化方法之间的关系非常复杂[5]77。从国际经验来看,许多国家的养老金待遇调整机制是基于物价指数化、工资指数化或二者相结合并通过适当加权来进行调整的。一方面,通常情况下的工资增长速度快于物价增长速度。因此,只盯住物价指数的待遇调整可能低估养老金待遇实际购买力的下降,造成实际替代率水平随着时间的推移而下降。另一方面,盯住工资的待遇调整机制往往又可能会增加养老保险的制度成本,同时这一调整指数化更具有波动性。例如,我们假设两种情况:第一,名义工资和实际工资各增长5%,通货膨胀率为0;第二,名义工资和实际工资各增长10%,通货膨胀率为5%。盯住工资水平的待遇调整结果会产生明显的差异,第一种情况下的养老金名义待遇水平增长2.5%,由于通货膨胀率为0,实际待遇增长为2.5%;第二种情况下的养老金名义待遇水平增长5%,而由于通货膨胀率为5%,意味着实际待遇水平增长为0。在这样的条件下,政府财政必须进行补贴以弥补通货膨胀产生的负面影响,进而增加财政支出,从长期来看,这也是我国养老保险制度改革应该考虑的制度成本。所以,单一实行物价指数化或工资指数化的调待机制似乎都不是一个合理的选择。 四、变量和数据

本文接下来采用2002-2012年中国31个省(直辖市、自治区)的经验数据,系统分析我国基本养老金待遇调整机制对退休职工基本养老金待遇稳定性的影响。在此之前,我们先进行变量选取和数据说明。

首先,是对被解释变量退休职工基本养老金待遇的度量。一般而言,退休职工基本养老金待遇的度量可以分为绝对待遇和相对待遇两个维度,因此,本文对基本养老金绝对待遇的度量选取城镇企业退休职工人均基本养老金(pension),即各地区基本养老金年度支出总额与当年领取基本养老金人数的比值;对基本养老金相对待遇的度量则选取基本养老金社会平均替代率(replacement),即城镇企业退休职工人均基本养老金待遇与城镇在岗职工人均工资的比值。本文选择这两个指标的主要原因在于:前者无疑是度量退休职工基本养老金待遇的最直观指标,直接反映了退休职工养老金待遇水平;后者能有效度量退休职工养老金收入与当期在岗职工工资收入关系,容易观测到退休职工养老金收入的相对水平,是度量退休职工生活水平的重要经济指标和社会指标[30]。

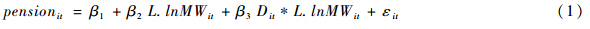

其次,是核心解释变量基本养老金待遇调整机制的度量,本文选取滞后1期城镇在岗职工平均工资 (L.lnMW)来解释。其逻辑思路是这样的:从我国近年来的基本养老金待遇调整政策看,当期基本养老金待遇调整标准主要依据上年度城镇在岗职工的平均工资年增长率,因此,如果调待机制能够有效保障退休职工基本养老金待遇的稳定性,那么这一解释变量与被解释变量的关系为正相关;相反,如果调整机制无法有效保障退休职工基本养老金待遇的稳定性,那么这一关系为负。另外,本文为了考察国发〔2005〕38号文件后我国的基本养老金待遇调整政策的实施,设定时间虚拟变量D。以2006年为断点:2002-2005年期间,D=0;2006-2012年期间,D=1。需要强调的是,我国基本养老金待遇调整机制虽然原则上依据物价和工资的变动,但实质上仍然盯住企业在岗职工的工资增长率。换句话说,基本养老金待遇调整机制只通过工资变量作用于基本养老金待遇水平。因此,如果我们简单地将虚拟变量与包括物价指数在内的所有控制变量进行交互,必然会导致估计偏误。本文引入虚拟变量与工资变量滞后1期的交互项Dit*L.lnMWit,根据基本养老金待遇决定方程pension=f[wage(CPI)]建立如下回归方程:

本文还在回归方程中纳入了一些其他影响基本养老金待遇稳定性的控制变量,以避免回归方程的遗漏偏误。根据相关理论,我们选择了如下一些控制变量:人口结构无疑是决定基本养老金待遇稳定性的重要因素,本文选择了各地区基本养老保险制度赡养比率(support rate,SR)来度量这一指标。同时,当地经济发展水平和就业环境等因素也在很大程度上影响着退休职工基本养老金待遇水平的稳定性。因此,本文选取各地区国内生产总值(GDP)来度量经济发展水平;选取城镇登记失业率(unemployment,UEP) 虽然官方统计资料上公布的城镇登记失业率一直被认为是低估了中国的真实失业率,主要原因是其未能将那些领取了某种福利救济金但实际上仍然处于失业状态的人口纳入统计范围,但是即使低估了真实的失业率,它还是能够近似地反映出各地区真实失业率的相对差异,而且,这个指标也是我们目前能够获取的度量中国失业率的唯一指标。 指标来度量就业结构状况,选取城镇化率(city rate,CR) 本文通过非农人口数与总人口数的比值来度量城镇化率指标。 来度量地区城市化水平。最终,我们建立如下基本养老金待遇决定方程:

本文的样本为2002-2012年全国31个省级单位的面板数据,基础数据均来自历年《中国劳动统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》、《中国物价年鉴》和各地区统计年鉴,以及中国经济与社会发展统计数据库(China Statistics Yearbooks Datebase),并以2002年为基期进行实际价值换算。另外,2012年各地区非农人口数据缺失,本文以2011年各地区非农人口数和历年非农人口平均增长率计算值近似替代;2012年上海、天津FDI数据缺失,本文以2011年FDI和两地区历年FDI平均增长率计算值近似替代。各变量的描述统计情况见表 1。

| 变量 | 全国 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | ||||

| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |

| 名义价格: | ||||||||

| replacement | 0.523 | 0.096 | 0.498 | 0.114 | 0.527 | 0.088 | 0.542 | 0.077 |

| lnpension | 9.404 | 0.398 | 9.152 | 0.377 | 9.246 | 0.359 | 9.420 | 0.404 |

| lnMW | 10.07 | 0.502 | 10.23 | 0.508 | 9.899 | 0.470 | 10.04 | 0.475 |

| lnGDP | 27.12 | 1.127 | 27.74 | 0.973 | 27.36 | 0.610 | 26.38 | 1.115 |

| lnFDI | 21.03 | 1.865 | 22.53 | 0.997 | 21.27 | 1.028 | 19.48 | 1.697 |

| lnexport | 22.82 | 1.793 | 24.49 | 1.454 | 22.47 | 0.770 | 21.51 | 1.270 |

| SR(%) | 37.73 | 10.51 | 33.25 | 12.91 | 37.77 | 7.597 | 41.82 | 7.782 |

| UEP(%) | 3.739 | 0.688 | 3.482 | 0.954 | 3.850 | 0.456 | 3.901 | 0.402 |

| CR(%) | 33.32 | 11.70 | 41.43 | 10.55 | 31.39 | 10.15 | 27.18 | 9.130 |

| 实际价格: | ||||||||

| lnpension | 9.328 | 0.345 | 9.437 | 0.319 | 9.170 | 0.298 | 9.343 | 0.351 |

| lnMW | 9.998 | 0.448 | 10.16 | 0.458 | 9.821 | 0.408 | 9.967 | 0.417 |

| lnFDI | 20.94 | 1.844 | 22.46 | 0.972 | 21.20 | 0.984 | 19.41 | 1.670 |

| lnexport | 22.74 | 1.772 | 24.42 | 1.433 | 22.40 | 0.717 | 21.43 | 1.238 |

| lnGDP | 27.04 | 1.100 | 27.66 | 0.943 | 26.99 | 0.752 | 26.31 | 1.086 |

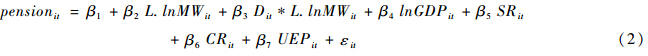

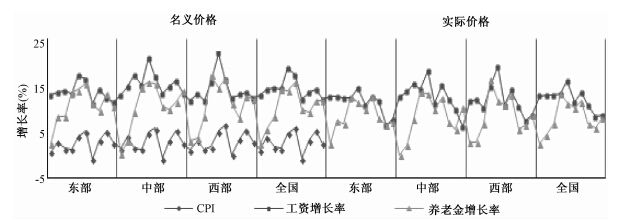

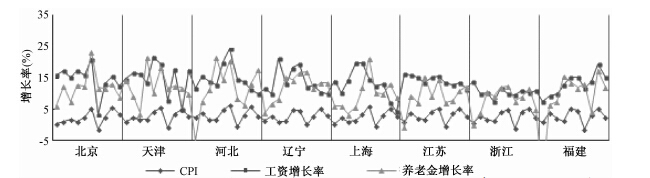

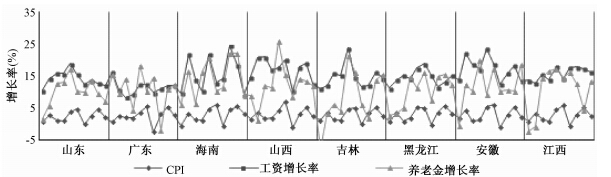

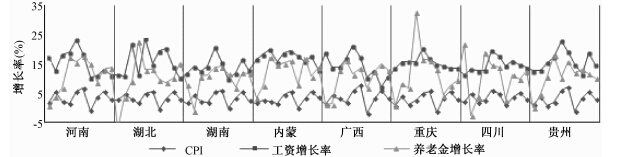

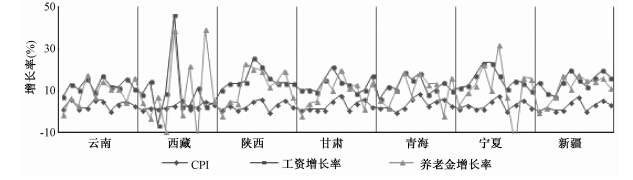

为了更清楚地描述相关核心变量的关系,本文进一步选取2002-2012年全国和31个省(直辖市、自治区)的CPI、工资增长率和基本养老金增长率三个指标进行统计分析。从图 2可以得到以下认识:第一,近年来,各地区无论是在实际价格还是名义价格条件下,工资增长率平均水平显著高于养老金增长率平均水平,全国年平均高出近4个百分点;第二,长期来看,CPI、工资增长率与养老金增长率曲线的趋势具有一致性,多数地区的养老金增长率曲线随着工资增长率曲线都呈现出“先波动增长,后波动下降”的趋势;第三,地区间各项指标曲线存在显著差异,例如,东部地区的北京、天津和河北等省市工资增长率波动性比江苏、浙江和广东等省市的工资增长率的波动性较强,相对应的养老金增长率波动性也呈现出前者大于后者。总体来看,养老金增长率随着CPI与工资增长率的波动而无规则变化是这一时期各地区所呈现出的较为显然的共同特征。

|

| 图 2(a) 2002-2012年全国和东、中、西部CPI、工资增长率与养老金增长率趋势 |

|

| 图 2(b) 2002-2012年北京、天津等8省市CPI、工资增长率与养老金增长率趋势 |

|

| 图 2(c) 2002-2012年山东、广东等8省CPI、工资增长率与养老金增长率趋势 |

|

| 图 2(d) 2002-2012年河南、湖北等8省CPI、工资增长率与养老金增长率趋势 |

|

| 图 2(e) 2002-2012年云南、西藏等7省CPI、工资增长率与养老金增长率趋势注:图中每一格代表一个地区,每一点对应一年数据。 |

本文将利用上述数据实证检验我国调待机制对基本养老金待遇的保障。我们先暂不考虑内生性问题,对方程1和方程2分别进行OLS估计(见表 2)。结果显示,无论是在名义价格还是在实际价格条件下,我国基本养老金待遇调整机制只对基本养老金绝对待遇水平起着正向改善作用,但并不能保障基本养老金相对待遇的稳定性;同时,在绝对待遇条件下,基本养老金待遇调整机制对基本养老金名义待遇的保障显著大于对实际待遇的保障。另外,2005年调整政策与基本养老金实际待遇呈正相关关系,与名义价格条件下的相对待遇水平显著负相关,因此无法判断该政策的实施是否改善了基本养老金待遇调整机制对基本养老金待遇稳定性的保障。

| 自变量 | 名义价格 | 实际价格 | ||||||

| Replacement | Lnpension | real-replacement | real-lnpension | |||||

| 方程1 | 方程2 | 方程1 | 方程2 | 方程1 | 方程2 | 方程1 | 方程2 | |

| L.lnMW |

-0.123*** (0.011) |

-0.174*** (0.015) |

0.670*** (0.025) |

0.578*** (0.041) | — | — | — | — |

| D* L.lnMW |

-0.002** (0.001) |

-0.001** (0.001) |

0.011*** (0.003) |

0.003 (0.009) | — | — | — | — |

| lnGDP | — |

-0.008** (0.003) | — |

-0.013 (0.009) | — | — | — | — |

| real- L.lnMW | — | — | — | — |

-0.136*** (0.012) |

-0.161*** (0.014) |

0.626*** (0.027) |

0.500*** (0.038) |

| real- D*L.lnMW | — | — | — | — |

0.002* (0.001) |

0.001 (0.001) |

0.009*** (0.002) |

0.004* (0.002) |

| real-lnGDP | — | — | — | — | — |

0.004* (0.005) | — |

0.010 (0.013) |

| SR(%) |

-0.002*** (0.001) |

-0.004*** (0.001) |

-0.002*** (0.000) |

-0.004*** (0.001) | ||||

| CR(%) | — |

-0.002*** (0.000) | — |

-0.004*** (0.001) | — |

-0.002*** (0.000) | — |

-0.004*** (0.001) |

| UEP(%) | — |

0.008 (0.005) | — |

0.009 (0.013) | — |

0.009** (0.005) | — |

-0.012 (0.013) |

|

constant 常数项 |

1.729*** (0.107) |

2.469*** (0.192) |

2.664*** (0.243) |

4.015*** (0.507) |

1.852*** (0.112) |

2.506*** (0.210) |

3.079*** (0.254) |

3.237*** (0.558) |

| 地区变量 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| 时间变量 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| R2 | 0.383 | 0.752 | 0.850 | 0.918 | 0.400 | 0.754 | 0.807 | 0.890 |

| 观测值 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |

| 注: ***、 **、 *分别表示在0.01、0.05和0.1的显著性水平上显著,()中的数值是估计系数的标准差。 | ||||||||

①本文为了节约自由度,按照八大经济区来设置地区变量而不对每个省(直辖市、自治区)设置地区虚拟变量,生成时间趋势变量“t”而不用年度虚拟变量。

显然,简单地接受OLS的估计结果有失妥当。因为,在基本养老金待遇决定方程中工资变量无疑是一个内生变量,主要原因在于:一方面,从本文获得的数据关系来看,工资变量与基本养老金待遇变量存在显著的正相关关系,极有可能导致联立内生性问题;另一方面,回归方程中被遗漏的因素也有可能导致工资变量的内生性。例如,由于没有在回归方程中控制住职工的时间偏好对基本养老金 待遇水平的影响,结果可能会导致工资变量与随机扰动项相关;同时,职工对现期工资水平与预期基本养老金收入水平赋予的权重差别,可能导致二者间存在挤出效应,进而导致工资的内生性。这些因素可能导致OLS的估计结果有失偏误。

2.2SLS估计结果

解决内生变量问题的有效策略是寻找内生变量的有效工具变量(instrumental variables,IV),然后采用两阶段最小二乘法(2SLS)来重新估计基本养老金待遇决定方程。有效的工具变量必须满足两个条件:首先,工具变量与内生解释变量相关;其次,工具变量与回归方程中的随机扰动项不相关,即工具变量必须是外生变量。综合上述两个条件,本文选取各地区出口贸易额(export)作为工资的工具变量。首先,出口贸易将通过新古典贸易理论所强调的价格效应与异质性企业贸易理论基于企业微观层面所强调的生产率效应这两个途径来作用于工资水平[31]。例如,斯托尔博-萨缪尔森(Stolper-Samuelson)定理就指出,参与国际贸易的地区通过提高某一富裕要素密集型商品的相对价格,进而使得这一产业的劳动力价格上升,即这一产业的职工工资水平上升。因此,我国各地区在参与国际贸易的过程中,通过比较优势的发挥来促进经济的增长,进而带动职工工资水平的上升。其次,在经验研究方面,例如梅乐(Mellerl)[32]基于智力、刘锦潭和邹梦文[33]以台湾为对象、阿尔贝托(Alberto)[34]基于哥伦比亚等学者的实证研究中,都充分证明了发展中国家或新兴工业体在参与国际贸易的过程中,出口贸易对工资起着正向影响。所以,本文基于上述两个方面的原因,选择各地区出口贸易额作为工资的工具变量。

同时,考虑到只有一个工具变量的情况下,无法通过Sargan检验来判断工具变量是否满足第二个条件。因此,本文除了选择出口贸易额作为工具变量外,还选择地区外商直接投资(FDI)来作为工资的工具变量。由于外商直接投资集资本、技术和管理技能等于一体,成为直接资本和间接知识溢出的重要源泉[35],因此在我国的市场经济发展过程中,各地区都积极引进外资。有经验研究证明,在我国各地区引进外资的外部效应中,一方面由于外资自身的优势,与内资相比具有较高的工资水平,另一方面由于外资影响劳动力供需关系,对整个市场的工资水平也具有正向作用。因此,外资成为影响我国工资水平的重要因素[36]。当然,对外贸易和外商直接投资变量也可能通过影响一个地区的经济发展和人力资源结构来影响基本养老金待遇变量,但是回归方程中控制了地区经济发展变量和失业率变量后,这些因素也就被控制住了。同时,目前也没有合理的理由认为对外贸易和外商直接投资能够直接作用于退休职工基本养老金待遇。

接下来,本文采用2SLS重新估计了基本养老金待遇决定方程。表 3汇报了一阶段回归结果。结果显示,无论是在名义价格还是在实际价格条件下,对外贸易变量和外商直接投资变量都与工资变量存在显著相关关系,证明这两个变量满足作为工资变量的工具变量的第一个条件。

| 自变量 | 名义价格 | 实际价格 | ||||||

| Replacement | Lnpension | real-replacement | real-lnpension | |||||

| 方程1 | 方程2 | 方程1 | 方程2 | 方程1 | 方程2 | 方程1 | 方程2 | |

| L.lnexport |

0.074*** (0.023) |

0.649*** (0.021) |

0.045** (0.023) |

-0.020* (0.011) | — | — | — | — |

| L.lnFDI |

0.044** (0.023) |

0.085*** (0.021) |

0.074*** (0.023) |

0.007 (0.012) | — | — | — | — |

|

real- L.lnexport | — | — | — | — |

0.036* (0.021) |

0.128*** (0.018) |

0.036* (0.021) |

0.125*** (0.019) |

|

real- L.lnFDI | — | — | — | — |

0.059*** (0.022) |

0.036*** (0.014) |

0.059*** (0.022) |

0.036*** (0.014) |

| 控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| 地区变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份变量 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| R2 | 0.649 | 0.739 | 0.649 | 0.739 | 0.632 | 0.877 | 0.632 | 0.877 |

| 观测值 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |

| 注: ***、 **、 *分别表示在0.01、0.05和0.1的显著性水平上显著,()中的数值是估计系数的标准差。 | ||||||||

表 4中汇报了2SLS的第二阶段估计结果。结果显示,无论是在名义价格还是在实际价格条件下,Sargan检验中P值都未能拒绝“所有工具变量均为外生变量”的原假设,因此我们可以判定对外贸易额和外商直接投资变量满足作为工具变量的第二个条件。

进一步分析表 4中方程2的估计结果。总体来看,无论是在名义价格还是在实际价格条件下,基本养老金待遇调整机制与养老金绝对待遇呈显著正向关系,与相对待遇呈显著反向关系。具体来讲,在绝对待遇条件下,变量L.lnMW的系数水平显著大于变量real- L.lnMW,即基本养老金待遇调整机制对基本养老金名义待遇的正效应强于基本养老金实际待遇正效应。上述结果表明:近年来,无论是在名义价格还是在实际价格条件下,即使我国基本养老金待遇调整机制对退休职工基本养老金绝对待遇起着有效的改善作用,但仍不能有效保障基本养老金相对待遇的稳定性;同时,在绝对待遇条件下,基本养老金待遇调整机制对基本养老金名义待遇稳定性的保障大于对基本养老金实际待遇稳定性的保障。同时,变量D*L.lnMW 与变量real- D*L.lnMW的系数均为正,表明这一政策的实施促进了基本养老金待遇调整机制对基本养老金待遇稳定性的保障。

| 自变量 | 名义价格 | 实际价格 | ||||||

| Replacement | Lnpension | real-replacement | real-lnpension | |||||

| 方程1 | 方程2 | 方程1 | 方程2 | 方程1 | 方程2 | 方程1 | 方程2 | |

| L.lnMW |

-0.128*** (0.002) |

-0.092*** (0.023) |

0.706*** (0.079) |

0.741*** (0.060) | — | — | — | — |

| D*L.lnMW |

0.002* (0.002) |

0.001 (0.002) |

0.008 (0.006) |

0.007* (0.004) | — | — | — | — |

| lnGDP | — |

0.001 (0.003) | — |

-0.007 (0.008) | — | — | — | — |

| real- L.lnMW | — | — | — | — |

-0.157*** (0.040) |

-0.224*** (0.033) |

0.617*** (0.096) |

0.469*** (0.087) |

| real- D*L.lnMW | — | — | — | — |

0.003* (0.003) |

-0.003 (0.001) |

0.010 (0.006) |

0.005** (0.002) |

| real-lnGDP | — | — | — | — | — |

-0.001 (0.006) | — |

0.001 (0.014) |

| SR(%) | — |

-0.003*** (0.000) | — |

-0.005*** (0.001) | — |

-0.001*** (0.000) | — |

-0.003*** (0.001) |

| CR(%) | — |

-0.003*** (0.001) | — |

-0.005*** (0.001) | — |

-0.002*** (0.000) | — |

-0.004*** (0.001) |

| UEP(%) | — |

0.014 (0.007) | — |

0.021 (0.017) | — |

-0.002 (0.006) | — |

-0.003* (0.016) |

| Constant | 3.219*** | 1.501** | 2.298*** | 2.072*** | 2.032*** | 2.748*** | 3.129*** | 4.675*** |

| 常数项 | (0.912) | (0.242) | (0.745) | (0.628) | (0.376) | (0.391) | (0.907) | (1.029) |

| 地区变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 时间变量 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| Sargan检验 p值 | 0.415 | 0.998 | 0.134 | 0.466 | 0.388 | 0.577 | 0.108 | 0.247 |

| 观测值 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |

| 注: ***、 **、 *分别表示在0.01、0.05和0.1的显著性水平上显著,()中的数值是估计系数的标准差。 | ||||||||

本文认为上述结论的主要原因在于我国目前多数地区实行单一的“名义工资指数化”调整机制,调整幅度为当地企业在岗职工年平均工资增长率的60%-80%。一方面,我国近年来名义工资的增长率大于通货膨胀率[37],全国平均水平高达10%以上 参见图 2的统计分析。 。因此,名义工资的高增长率必然带动养老金名义待遇的高增长,进而有效保证了基本养老金名义待遇稳定性,也使基本养老金待遇调整机制对基本养老金名义待遇稳定性的保障作用强于对实际待遇的保障作用。另一方面,剔除通货膨胀以后,我国基本养老金待遇调整机制与基本养老金相对待遇的反向关系增强,与基本养老金绝对待遇的正向关系减弱,说明较高的实际工资增长率拉开了与基本养老金实际待遇增长率的差距,减弱了调待机制对基本养老金实际待遇稳定性的保障作用。同时,尽管国发〔2005〕38号文件规定的基本养老金待遇调整政策对基本养老金待遇调整起着显著改善作用,但由于我国在过去“欠债”太多,无法在短期起到明显的改进作用[38]。

另外,其他控制变量的估计结果显示:首先,制度赡养率与基本养老金待遇水平呈显著反向关系,表明制度赡养率水平越高会导致基本养老金待遇水平的下降,与理论预期一致;其次,城镇化率的系数显著为负,表明城镇化水平与基本养老金待遇水平呈反向关系,这可能是因为我国当前的城镇化建设对资源的需求挤占了诸如社会保障、文化教育等公共事业的资源需求[39];失业率与基本养老金绝对待遇水平在实际价格条件下显著负相关,表明就业质量是影响养老金待遇水平的重要因素,与理论预期一致。

3.分区域2SLS估计结果

考虑到由于经济发展水平、人口结构和财政补贴等因素的差异,必然会导致我国不同地区的基本养老金待遇调整机制对基本养老金待遇的影响效应也存在差异。从经验研究来看,郑秉文、牟兵基于2008年基本养老金调整案例,分析认为各省份之间的待遇调整的确存在显著差异,并指出一些相对落后地区为了“看齐”发达地区的基本养老金待遇水平盲目调高待遇而导致了严重的养老保险基金财务隐患[40]。因此,我们采用2SLS重新估计了三大区域(东部、中部和西部)的调待机制对基本养老金待遇稳定性的影响,估计结果见表 5。

| 自变量 | 名义价格 | 实际价格 | ||||||||||

| 东部 | 中部 | 西部 | 东部 | 中部 | 西部 | |||||||

| replacement | lnpension | replacement | lnpension | replacement | lnpension |

real- replacement |

real- lnpension |

real- replacement |

real- lnpension |

real- replacement |

real- lnpension | |

| L.lnMW |

-0.444*** (0.072) |

0.015 (0.148) |

1.107*** (0.430) |

3.485*** (0.953) |

-0.204*** (0.181) |

0.489*** (0.155) | — | — | — | — | — | — |

| D*L.lnMW |

0.017*** (0.004) |

0.039*** (0.008) |

-0.003* (0.003) |

-0.001 (0.006) |

0.008* (0.002) |

0.028** (0.011) | — | — | — | — | — | — |

| real- L.lnMW | — | — | — | — | — | — |

-0.418*** (0.056) |

0.091 (0.107) |

1.236** (0.494) |

3.906*** (0.122) |

-0.223*** (0.076) |

0.439*** (0.155) |

| real- D*L.lnMW | — | — | — | — | — | — |

0.014*** (0.003) |

0.030*** (0.005) |

-0.001* (0.003) |

0.004 (0.007) |

0.008* (0.005) |

0.026*** (0.010) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 地区变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 时间变量 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

|

Sargan检验p值 观测值 |

0.903 121 |

0.870 121 |

0.929 88 |

0.410 88 |

0.454 132 |

0.308 132 |

0.252 121 |

0.870 121 |

0.641 88 |

0.137 88 |

0.406 132 |

0.298 132 |

| 注: ***、 **、 *分别表示在0.01、0.05和0.1的显著性水平上显著,()中的数值是估计系数的标准差。 | ||||||||||||

由表 5估计结果可知,三大地区的基本养老金待遇调整机制对基本养老金待遇稳定性的保障效应存在显著差异,保障效应从中部、西部和东部呈依次递减趋势。首先,从基本养老金相对待遇来看,无论是在名义价格还是实际价格条件下,中部地区的基本养老金待遇调整效应显著为正;相反,东西部地区的基本养老金待遇调整效应显著为负,且东部地区的负效应强于西部地区。其次,从基本养老金绝对待遇来看,在名义价格和实际价格条件下,三大地区的基本养老金待遇调整效应都显著为正,并且呈中部、西部和东部依次递减趋势。本文认为,可能的原因主要在于以下三个方面。第一,我国实行盯住“名义工资增长率”的基本养老金待遇调整机制是造成地区间基本养老金待遇调整效果差异化的根本原因。从统计数据来看,2002-2012年中部地区名义工资平均增长率高达15.56%,而东部地区为13.66%,西部地区为14.24%。因此,在我国持续较高的通货膨胀环境下,只有中部地区较高工资增长率带动基本养老金待遇上调才能保障基本养老金待遇稳定性。第二,基本养老金待遇起点低、“欠债”多,使得基本养老金待遇调整无法在短期内发挥明显的改善作用。以西部地区为例,2002-2012年间统计数据显示,西部地区的名义与实际基本养老金平均增长率分别为10.77%与8.55% 数据来源:作者根据国家统计局数据计算得出。 ,显著高于全国和东中部地区,而同期的通货膨胀率为三大地区之最,这些原因共同导致西部地区基本养老金待遇调整机制并不能有效保障基本养老金相对待遇的稳定性,而对基本养老金绝对待遇稳定性的保障也不抵中部地区。第三,地区间通货膨胀率水平存在显著差距,放大了基本养老金待遇调整机制对基本养老金实际待遇保障效应的差异,剔除通货膨胀以后,我国基本养老金待遇调整机制与基本养老金相对待遇的反向关系增强,与基本养老金绝对待遇的正向关系减弱,实际工资增长率差异进一步放大了地区间基本养老金实际待遇增长率的差距,进而导致不同地区的基本养老金待遇调整机制对基本养老金实际待遇稳定性的保障差距放大。

4.稳健性检验

我们通过改变样本容量来重新估计基本养老金待遇决定方程。具体来讲,本文剔除名义工资增幅最大的三个地区和最小的三个地区,同时剔除名义基本养老金待遇水平增幅最大和最小各三个地区,共10个地区 10个地区分别为:东部的北京、天津和上海,中部的湖南、吉林和江西,西部的西藏、甘肃、广西和云南。 。接下来采用2SLS方法重新估计剩余21个地区的数据,估计结果见表 6。结果表明:无论是在名义价格还是在实际价格条件下,即使我国基本养老金待遇调整机制对基本养老金绝对待遇起着积极的改善作用,但仍不能有效保障基本养老金相对待遇的稳定性;同时,在绝对待遇条件下,基本养老金待遇调整机制对基本养老金名义待遇稳定性的保障大于对基本养老金实际待遇稳定性的保障,与前面结论一致。

| 自变量 | 名义价格 | 实际价格 | ||

| Replacement | Lnpension | real-replacement | real-lnpension | |

| L.lnMW |

-0.366*** (0.057) |

0.816*** (0.016) | — | — |

| D*L.lnMW |

-0.003 (0.001) |

0.005*** (0.001) | — | — |

|

real- L.lnMW | — | — |

-0.378*** (0.064) |

0.145* (0.118) |

|

real- D*L.lnMW | — | — |

0.001 (0.001) |

0.006** (0.002) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 时间变量 | 否 | 否 | 是 | 是 |

| 地区变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

|

Sargan检验 p值 | 0.795 | 0.242 | 0.761 | 0.507 |

| 观测值 | 210 | 210 | 210 | 210 |

| 注: ***、 **、 *分别表示在0.01、0.05和0.1的显著性水平上显著,()中的数值是估计系数的标准差。 | ||||

社会保障体系是整个社会安定与发展的“安全网”和“稳定器”,是国家发展的基本社会制度[29]1-3,而基本养老保险制度又是整个社会保障体系的重要支柱。当前,在通货膨胀的经济环境下,我国退休职工基本养老金财富价值的缩水在很大程度上不仅使基本养老保险制度改革成果难以充分体现,更使得老年群体难以享受社会经济发展的成果[41],这显然违背了社会保障制度建设的基本精神。为了规避通货膨胀因素对基本养老金待遇稳定性的不利影响,我国应当积极探索合理的基本养老金待遇正常调整机制。但是,当前实施的基本养老金待遇调整机制对基本养老金待遇的保障与否在理论上并不确定,并且其合理性也必须经过经验证据的验证。在本文中,我们厘清了基本养老金待遇调整机制的逻辑关系,并基于2002-2012年31个省(直辖市、自治区)的经验数据,采用工具变量法对我国基本养老金待遇调整机制对基本养老金待遇稳定性的保障进行了实证分析。研究发现,无论是在名义价格还是在实际价格条件下,我国基本养老金待遇调整机制对基本养老金绝对待遇水平起着保障作用,却不能有效保障基本养老金相对待遇的稳定性。同时,在绝对待遇条件下,基本养老金待遇调整机制对基本养老金名义待遇的保障显著大于对实际待遇的保障;东部、中部和西部地区的待遇调整的保障存在显著差异,呈中部、西部和东部依次递减趋势。另外,国发〔2005〕38号文件的实施对改善基本养老金待遇调整机制保障基本养老金待遇稳定性起到积极作用。

根据上述结论,本文的政策建议是直观的。首先,我国基本养老金待遇调整应该将实际工资增长率纳入调整参数。一方面,本文研究结论表明,在基本养老金待遇调整的实施过程中,剔除通货膨胀后,实际工资的较高增长率拉大了在岗职工工资收入与退休职工基本养老金收入的相对差距,直接反映了基本养老金相对待遇的稳定性不能得到保障,使得退休职工难以公平享受社会经济发展成果,违背了基本养老保险制度“代际公平”的基本内涵。另一方面,中国当前的经济建设处于转型期,较高通货膨胀和名义工资增长的剧烈波动不可避免,单一依靠名义工资增长率来调整养老金待遇水平难以有效保障养老金待遇稳定性。因此,我国基本养老金待遇调整机制有效盯住名义工资和实际工资,既可以在一定程度上减小在岗职工工资收入与退休职工养老金待遇的相对差距,又能提高基本养老金待遇调整机制在盯住实际工资的条件下保持相对于单一盯住名义工资进行待遇调整时对基本养老金待遇稳定性的保障作用。其次,我国不同地区应该建立科学合理的基本养老金待遇调整评估机制。毋庸置疑,由于区域间经济发展水平、人口结构和财政补贴等因素的差异,加之我国基本养老保险目前仍然为省级统筹制,现阶段不同地区的基本养老金待遇调整机制对退休职工基本养老金待遇稳定性的保障作用存在差异。但是,我国基本养老保险制度的建立需要科学合理的评估机制进行完善,对基本养老金待遇调整机制保障作用的科学评估也必不可少。因此,在当前条件下各地区建立基本养老金待遇调整机制效用评估机制,不断创新和优化基本养老金待遇调整手段,才能进一步的缩短地区间基本养老金待遇调整水平的差距,为实现基本养老保险制度顶层设计、实现基本养老保险制度全国统筹做好准备工作。

| [1] | 林毓铭. 社会保障预算与价格及消费的关联分析[J]. 财政研究,2009(9):65-67. |

| [2] | ENGEN E M,GALE W G, UCCELLO C E. The adequacy of household saving[J]. Brookings Papers on Economic Activity,1999:65-187. |

| [3] | 韩伟,穆怀中. 中国统筹养老金适度调整指数分析[J]. 财经研究,2007(4):74-84. |

| [4] | 屈川. 关于我国养老金调整机制建设的思考[J]. 社会保障研究,2009(6):31-39. |

| [5] | 巴尔,戴蒙德.养老金改革:理论精要[M]. 郑秉文等译. 北京:中国劳动社会保障出版社,2013:76. |

| [6] | DIAMOND P. A framework for social security analysis[J]. Journal of Public Economics,1977,8(3):275-298. |

| [7] | FISCHER S. Welfare aspects of government issue of indexed bonds[R]. National Bereau of Economic Research, Inc.,1982. |

| [8] | MERTON R C. On consumption indexed public pension plans[M]//BONDIE I,SHOVEN J B. Financial Aspects of the United States Pension System. IUinois: University of Chicago Press,1983:259-290. |

| [9] | FELDSTEIN M. Social security wealth: the impact of alternative inflation adjustments [R]. NBER Working Paper, No.212,1980. |

| [10] | 穆怀中.养老金调整指数研究[M].北京:中国劳动保障出版社,2008:81-83. |

| [11] | OLE S. The automatic balance mechanism of the Swedish pension system[J]. Wirtschaftspolitische Bltter,2001(4):1-14. |

| [12] | 施岚. 养老金正常调整机制与养老负担关系[J]. 人口与经济,2013(3):77-83,90. |

| [13] | 王晓军. 对我国城镇企业养老保险改革的若干思考[J]. 人口研究,1997(5):13-18. |

| [14] | 柳清瑞. 养老金替代率的自动调整机制研究[J]. 中国人口科学,2005(3):51-56. |

| [15] | Eiji Tajika. The public pension system in Japan: the consequences of rapid expansion[R]. World Bank, 2002:99. |

| [16] | Börsch-Supan A, Reil-Held A, WILKE C B. How to make a defined benefit system sustainable: the sustainability factor in the German benefit indexation formula[R]. MEA, 2003. |

| [17] | SETTERGREN O,OLSSON H, Sundén D. Automatisk balansering av ålderspensionssystemet–regler för avsteg från inkomstindexeringen inom ålderspensionssystemet [R], Socialdepartementet,Stockholm. Ds,1999:43. |

| [18] | LOEWENSTEIN G, UBEL P A. Hedonic adaptation and the role of decision and experience utility in public policy[J]. Journal of Public Economics,2008,92(8):1795-1810. |

| [19] | 胡逢云,姚培勤. 关于建立养老金调整机制的探讨[J]. 中国劳动科学,1995(10):26-28. |

| [20] | 辛荣环. 建立基本养老金正常调整机制研究[J]. 辽宁经济,1997(11):97-98. |

| [21] | 徐颖. 基本养老保险替代率指数化调整机制研究[J]. 现代经济探究,2010(5):43-47. |

| [22] | 韩伟,穆怀中. 德国公共养老金调整指数改革研究[J]. 市场与人口分析,2007(4):68-74. |

| [23] | 韩伟,穆怀中. 基于工资指数化的公共养老金调整指数特点及启示[J]. 统计与决策,2008(13):22-24. |

| [24] | 田青,张水辉. 建立合理的企业退休人员基本养老金正常调整机制——以动态合意替代率作为参照系的探讨[J]. 人口与经济,2009(1):78-84. |

| [25] | 徐延君. 科学确定养老金调整政策[J]. 中国社会保障,2010(5):27-28. |

| [26] | 阳义南,申曙光. 通过膨胀与工资增长:调整我国基本养老金的新思路与系统方案[J]. 保险研究,2012(8):95-103. |

| [27] | GILLION C, TURNER J, BAILEY C, LATULIPPE D.全球养老保障——改革与发展[M].杨燕绥等译. 北京:中国劳动社会保障出版社,2013:41. |

| [28] | GRECH A G. Assessing the sustainability of pension reforms in Europe[J]. Journal of International and Comparative Social Policy,2013,29(2):143-162. |

| [29] | 邓大松,刘昌平. 改革开放30年——中国社会保障制度改革回顾、评估与展望[M]. 北京:中国社会科学出版社,2009:23. |

| [30] | DUDURE I.The adequacy of the Latvian pension system in the face of Europe anization [J]. European Scientific Journal, 2014,9(10):68-76. |

| [31] | 包群,邵敏. 出口贸易与我国的工资增长:一个经验分析[J]. 管理世界,2010(9):55-56. |

| [32] | MELLER P. Chilean export growth,1970-1990:an assessment //Manufacturing for Export in the Developing World. Problems and Possibilities,Routledge,London,1995:21-53. |

| [33] | LIU J T, TSOU M W, HAMMITT J. Export activity and productivity:evidence from the Taiwan electronics industry[J]. Review of World Economics,1999,135(4):675-691. |

| [34] | ALBERTO I. What is different about export? evidence from Colobian manufacturing[J]. Journal of Development Studies,2001,37(5):57-82. |

| [35] | BALASUBRAMANYAM Y, SAPFORD S M. Foreign direct investment and growth in EP and IS countries[J]. Economic Journal,1996,106:29-51. |

| [36] | 许和连,元朋,李海峥. 外商直接投资、劳动力市场与工资溢出效应[J]. 管理世界,2009(9):53-68. |

| [37] | 田雪原. 通货膨胀、劳动力市场与工资增长率[J]. 财贸经济,2011(7):5-11. |

| [38] | 何文炯,洪蕾,陈新彦. 职工基本养老保险待遇调整效应分析[J]. 中国人口科学,2012(3):19-31. |

| [39] | 孙德超,周冰玉. 促进城镇化发展的城市财政支出改革研究[J]. 城市发展研究,2014(2):5-7. |

| [40] | 郑秉文,牟兵. 养老金调待机制存在的问题与建议——基于 2008 年养老金上调的案例分析[J].宏观经济研究,2009(1):10-14. |

| [41] | 刘苓玲. 老年社会保障制度变迁与路径选择[D]. 首都经济贸易大学,2009:208." |