2. 广东财经大学 会计学院, 广东 广州 510320

2. School of Accounting, Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou 510320, China

一、引言 1.问题的提出

人口迁移是反映社会经济发展格局的热点问题,也是劳动力流动的重要参照变量,对当前新型城镇化的实践具有关键的借鉴意义。关于中国人口迁移的空间格局,已有大量文献对其进行描述性分析[1, 2, 3, 4, 5],而对人口迁移的模式与内在动因的研究更可谓汗牛充栋,目前这方面主流的研究可分为两类:一类研究通常采用Logistic回归模型从微观层次考察行动个体的属性变量对于迁移决策的影响, 包括个体的性别、收入、受教育程度、婚姻状况等[6, 7],也涉及家庭层次的收入水平、劳动力数量等[8];另一类研究借鉴了地理学中的空间引力模型对迁入地与迁出地的属性变量加以考察,以分析空间地区影响人口迁入(迁出)的主要因素。人口迁移的引力模型假定,区域间的人口迁移会受到区域本身某些因素的规模影响作用[9]。最初,这些因素被限定在人口规模、经济规模上[10, 11],随之细化后的地理特征、公共服务水平等因素被加入引力模型以增强其解释力[12, 13],在此基础上,中国的学者也相应进行了类似的本土化研究,汤韵与梁若冰借鉴引力模型着重考察了公共支出对于我国人口迁移的影响[14],马伟等则验证了交通基础设施的改善能较为显著地促进省际人口迁移[15]。

从当前的研究趋势来看,人口迁移研究中,对微观层面的个人属性、宏观层面的区域属性与人口迁移的因果关联已经进行了较为系统地分析。这些研究在个人进行迁移决策,或是迁入地与迁出地间人口流动的驱动力相互影响等方面提供了较为可信的解释。然而,这些研究仍然存在改进的空间:人口迁移的引力模型通常只是解释了相对于一些区域,某些引力强(即经济总量高、人均收入高、公共支出大、人均受教育年限长等)的区域更能吸引人口的迁入,这却无法进一步解释为什么还会有人从引力强的区域迁往引力弱的区域,为何这部分人不受强引力的作用转而逆向迁往弱引力地区?这需要进一步细化讨论宏观结构对个人动机的微观影响,可遗憾的是,当前关于人口迁移的个人动机影响因素研究只是从微观层面上解释了个体的何种特征更能产生省际人口迁移的决策,却未能继续研究个体特征与迁移网络结构的相互关联,这仍无法帮助我们理解区域间人口迁移的绝对差异。

以上缺憾一方面是受制于数据的缺失,人口迁移数据过于一般化,难以提供更多的信息用于支持研究,另一方面也是由于研究方法的固化,限制了进一步的数据分析。因此,本文尝试在既有的数据基础上,采用社会网络分析的研究方法将个人职业类型与人口迁移中宏观结构联系起来,为人口迁移的研究提供新的视角与分析,并为国家新型城镇化战略的推进提供参考。

2.研究方法与思路

Logistic模型与引力模型的研究通常采取面板数据或是截面数据进行回归,尽管多数研究尽可能地考虑模型的变量设置,但由变量非独立而产生的多重共线性问题依然难以避免[16]。另外,如果不对人口迁移过程中的空间自相关现象加以考虑,将会导致社会经济等变量作用和距离衰减作用的过高估计[17],这也削弱了有关解释的力度。

社会网络指的是社会行动者及其关系的集合,社会网络分析是针对社会行动者间关系的分析,并可以进行多层次的分析,从而可以在微观、宏观之间建立连接。社会网络分析有着重要的学术价值,它可以对各种关系进行精确的量化分析,从而为某种中层理论的构建和实证命题的检验提供量化的工具,甚至可以建立“宏观和微观”之间的桥梁[18]。在人口迁移网络中,不同省份可被视作相互关联的主体,省际人口迁移规模衡量了主体间的关系程度,以此为基础构建的社会网络分析,从关系数据的角度出发,综合考察不同地区之间人口流向和流量以及相互之间的联系,从而描述出人口迁移中群体集聚和联络关系的动态变迁过程,同时缓解空间自相关产生的过高估计问题。

当前我国基于社会网络分析的人口迁移研究并不丰富,其中主要的工作是利用社会网络分析方法建构人口迁移网络,并利用相关指标描述并分析人口迁移网络的结构特征[19],以及采取社会网络分析方法,在此基础上选取传统引力模型中的变量,应用于人口迁移网络中并验证其间的因果关联[20, 21]。此类研究本质上是以社会网络分析框架重新解释了以往提出的问题,只是具体问题从“何种宏观变量影响了我国人口迁移规模”变化为“何种宏观变量形塑了我国人口迁移网络的关系结构”,其解释的基础依然在于区域间的相对差别,也仍旧无法回答本文开始提出的问题。

要在社会网络分析框架下解释区域间人口迁移的绝对差异,有效的做法是将人口的个体特征从人口迁移网络的结构特征中抽离出来,利用2-模网分析讨论其间可能的关联。有研究指出,职业作为一种重要的“报酬机制”,在决定人口收入不平等中起了关键性的“中介”作用[22]。因此,可假设不同职业类型的人口面临着不同的迁移引力作用,将人口迁入地与职业类型分组进行2-模网分析,寻找不同职业类型特征下人口迁移网络的省际演化差异,并以此为新型城镇化进程提供分析与建议。

本文选取1995-2000年与2005-2010年两个时段的人口迁移数据,分别建立31×31的多值有向关系矩阵,构成人口迁移网络宏观结构描述的分析基础;同时,构建按照人口迁入地与职业类型分组的2-模网矩阵(其中,行向量代表特定地区中不同职业类型人口迁入的数量分布,列向量对应特定职业类型人口迁入在不同地区的数量分布),用以进一步讨论迁移网络宏观结构与微观人口职业类型的相互关联。

二、人口迁移网络的结构关系

在人口迁移网络中,人口流向是沿着边(即节点间的连线)的方向进行的,因此边的有向性是人口迁移网络的重要信息。考虑到本文最终寻求的是对人口迁移绝对差异的解释,因而构建的人口迁移网络将采用无权有向网络。对于无权有向网络,边本身没有权重,网络结构比较单一,在进行人口迁移分析时,不需要考虑边的权值对结构的影响,只考虑边的方向性因素可使问题分析更加清晰集中。

本文用矩阵At来描述t 时间段内中国省际人口迁移的无权有向网络,t分别为1995-2000年与 2005-2010年两个时间段。其中在有向边的情况下,矩阵At中的元素atij与atji是非对称的,即atij≠atji,因此,其中元素atij与atji对应的含义是:两个省份在t时间段内相互间人口迁移的规模,即i省迁往j省的人口规模,以及j省迁往i省的人口规模。

对人口迁移网络中的点(即各省级地区)来说,刻画其在网络中活跃程度的指标是中心度。其中,点度中心度反映了网络中的某一点与其他点发生关联的频数,在迁移有向网络中,进一步分为点出度(表示某点作为目标吸引其他点的人口迁入数量),以及点入度(表示某点的人口迁入到其他点的数量);特征向量中心度则是网络中某个结点重要性的度量,这个重要性直观体现了这一节点在网络中的位置。在多值网络中,一个点的特征向量中心度与其所联结点的点度中心度正相关,换言之,特征向量中心度高的点与其相连的点通常具有较高的人口迁移频数,而特征向量中心度低的点则正好相反。

使用Ucinet软件将各时间段人口迁移网络中心性指标标准化后(见表 1和表 2),可以看出地区的点度中心度与特征向量中心度的排序并不一致。一个地区自身人口迁入量并不直接反映其在整个网络中的位置结构,据此可以判断人口迁移网络存在特定的区块结构,但这种结构是否符合引力模型通常假设的地理区位划分还需进一步分析。

| 指标 | 点度中心度 | 特征向量中心度 | |||

| 前五地区 | 标准点出度 | 标准点入度 | 前五地区 | 标准特征向量中心度 | |

| 地区和数值 | 广东 | 15.205 | 0.579 | 广东 | 95.067 |

| 浙江 | 3.589 | 1.282 | 湖南 | 57.872 | |

| 上海 | 2.866 | 0.215 | 四川 | 48.434 | |

| 江苏 | 2.523 | 1.641 | 广西 | 36.955 | |

| 北京 | 2.498 | 0.231 | 江西 | 32.090 | |

| 指标 | 点度中心度 | 特征向量中心度 | |||

| 前五地区 | 标准点出度 | 标准点入度 | 前五地区 | 标准特征向量中心度 | |

| 地区和数值 | 广东 | 15.785 | 1.835 | 广东 | 80.706 |

| 浙江 | 9.526 | 1.524 | 湖南 | 49.330 | |

| 上海 | 5.575 | 0.456 | 浙江 | 42.560 | |

| 江苏 | 5.560 | 2.154 | 广西 | 36.194 | |

| 北京 | 4.355 | 0.462 | 四川 | 35.348 | |

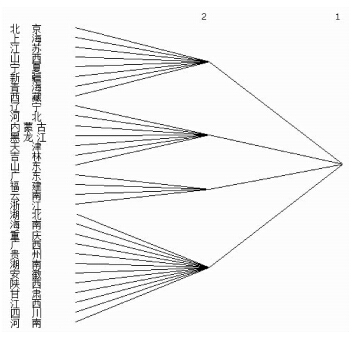

因此,可通过CONCOR(convergent correlations,即迭代相关收敛)方法,对原矩阵进行分区,将原矩阵转换为按各点间相关性程度分类的块模型以进行分析。必须指出的是,一个网络可以有多个分区,并且每个区本身还可以细分,即通过CONCOR对每个子矩阵进行同样的分区操作而得到多个分区,而分区越细致,各区中的主体就越少。一个区应该进行多少次分区并没有定论,但一般认为,如果经过分区后,一个区中只有三个或者更少的主体,分区的效果就不好[18]。因此,为了方便分析,可对人口迁移原矩阵进行两次分区。其中,1995-2000年间人口迁移网络的分区情况如图 1所示。

|

| 图 1 1995-2000年间人口迁移网络的分区情况 |

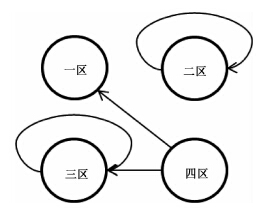

从图 1可以看出,1995-2000年的人口迁移网络经过两次分区可分为四个子群(自上而下分别为一、二、三、四区),各区的成员省份在地理空间上较为符合引力模型的推论,即具有区位上的聚合特征。同时,进一步结合密度矩阵表(见表 3),将整体网的密度3471.1968设为阈值,可将矩阵中大于阈值的视为1,小于阈值的视为0,即表示为表 3中括号内的数值,得到简化图(见图 2)。

| 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |

| 一区 | 1718.036(0) | 2250.572(0) | 2285.188(0) | 5014.094(1) |

| 二区 | 739.232(0) | 4867.667(1) | 884.929(0) | 1303.893(0) |

| 三区 | 1307.750(0) | 1354.536(0) | 5232.583(1) | 30977.334(1) |

| 四区 | 604.167(0) | 548.500(0) | 1715.667(0) | 1935.182(0) |

|

| 图 2 1995-2000年间人口迁移网络分区的结构关系简化图 |

综合各区块间的关系来看,一区主要是人口迁入的目标地,包括了北京、上海、江苏这样的经济发达省区,也集中了宁夏、青海、新疆等西部边远省区,且一区内部各省区间的人口迁移此时并不活跃,因而一区聚类特征更多地反映了经济与政策因素对于人口迁入的影响,其中北京、上海等地的人口引力因素可能是经济性的,而宁夏、青海、新疆等地的人口引力因素可能是政策性的;二区与三区的人口迁移更多的是发生于区块内部,可见当时二区代表的华北与东北地区,以及三区代表的华南地区在人口迁移关系上有显著的自反性,这也是地理区位对于人口迁移约束的一种反映;四区代表的中西部省区在当时更多是向其外部迁出人口,三区是其主要的迁出目标,一区是其次要的迁出目标。考虑到四区代表的省区更多是当时的人口大省,这也就侧面说明了人口规模压力对人口迁移(主要是迁出)的作用。

可采用同样的方法处理2005-2010年间人口迁移网络的数据,从结果来看,相对于5年前变化幅度不大(故省略相关图表)。其中,主要差异体现为人口的流向更加集中(这点同样反映在特征向量中心度上,见表 2),沿海经济发达地区与边疆政策发展地区,成为最主要的人口迁入目的地,以人口大省为主的中部省区继续成为主要的人口迁出地区。总的来说,中国人口迁移网络具有较为明显的核心-边缘结构特征。

三、人口迁入地与职业类型的2-模网分析

基于CONCOR方法的人口迁移网络块模型分区结果,尽管或多或少地契合了引力模型中关于经济与人口规模、地理区位,甚至政治关联对于人口迁移的判断,但是仍需寻找形成人口迁入绝对差异的关联因素,职业类型提供可能的解释路径[22]。本文将采用2-模网络继续进一步的分析。

在社会网络分析方法中,模数是指行动者集合类型的数目,2-模网可被视作一类行动主体集合与另一类行动主体集合之间的关系构成的网络。若将人口迁入地视作一类行动主体的集合,将人口职业类型作为另一类行动主体集合,则可相应地构建一个人口迁入地与职业类型分组的2-模网络。以此为基础的分析,将用以说明人口的职业类型与其所选择的迁入地之间的关联。

其中,人口迁入地与职业分组的数据来源于第五次与第六次全国人口普查中按现住地、职业分的外省人口量表。职业类别是根据《中华人民共和国职业分类大典》若干类型 还有不便分类的其他劳动者及军人,由于数据量较小或缺失,不计入考量范围。 划分,分别为国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人(记为L1),专业技术人员(记为L2),办事人员和有关人员(记为L3),商业、服务业人员(记为L4),农、林、牧、渔、水利业生产人员(记为L5),生产、运输设备操作人员及有关人员(记为L6)。另外,之所以采用人口迁入地数据,一方面,是基于数据的可得性,目前并没有按职业分组的人口迁出地的公开数据。另一方面,对于本文提出的问题,基于人口迁入地的数据分析可供解释“若迁入地的吸引力弱,为何还会有人迁入”,而基于人口迁出地的数据分析可供解释“若迁出地吸引力强,为何还会有人迁出”。尽管后者可以丰富本文的研究视角,但本质上并不影响本文结论的有效性。

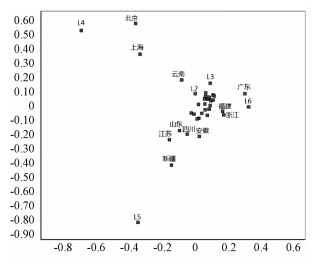

构建起来的人口迁入地-职业类型的2-模数据是一组31×6的多值矩阵,可采取奇异值分解(singular value decomposition,即SVD)的方法降低其维度数,以便区分数据背后的差异。从1995-2000年人口迁入地-职业类型的2-模数据奇异值来看,前三个奇异值分别为853470.79、75959.09、35146.68,分别占总体的87.2%、7.8%、3.6%,累计比重达到98.6%,即前三个奇异值已具备较充足的向量解释力,接下来可针对SVD数据继续讨论这些奇异值的含义。

从职业类型在各奇异值上的负载值来看(见表 4),第一个维度(奇异值)反映的是人口迁入地对以L6与L4职业类型为主的人口的普遍吸引力;第二个维度反映了迁入地是更吸引L6职业类型人口,还是更吸引非L6职业类型人口(其中,负载值越大代表越偏向吸引L6职业类型人口,否则越偏向吸引非L6职业类型人口);第三个维度的负载值越大,则表明迁入地对以L4为主、L3为次,并包括L1和L2的职业类型人口吸引程度越大,反之,则迁入地的人口吸引力更偏向于L5与L6的类型。

| 职业类型 | 维度一 | 维度二 | 维度三 |

| 1 L1 | 0.011 | -0.062 | 0.015 |

| 2 L2 | 0.037 | -0.142 | 0.036 |

| 3 L3 | 0.055 | -0.050 | 0.110 |

| 4 L4 | 0.177 | -0.836 | 0.482 |

| 5 L5 | 0.046 | -0.490 | -0.867 |

| 6 L6 | 0.981 | 0.183 | -0.054 |

结合奇异值的分析,可继续分析每个人口迁移地在各个维度的负载值,进而区分差异。从结果来看(见表 5),各个人口迁入地在不同维度存在迥异的负载值。在人口职业类型吸引力上,有的省区(如北京、上海)更偏向于吸引L4类型的人口,有的省区(如广东、福建)更偏向于吸引L6类型的人口,而有的省区则主要吸引了L5类型的人口。另外,我们还可以发现L1、L2、L3等三种职业类型的人口在整个迁入人口中分布的较为均衡,或者说具有较小的差异程度。

| 迁入地 | 维度一 | 维度二 | 维度三 |

| 北京 | 0.067 | -0.504 | 0.531 |

| 上海 | 0.100 | -0.477 | 0.317 |

| 云南 | 0.032 | -0.224 | 0.134 |

| 广东 | 0.952 | 0.161 | 0.037 |

| 福建 | 0.110 | 0.024 | -0.087 |

| 浙江 | 0.223 | 0.031 | -0.112 |

| 江苏 | 0.108 | -0.299 | -0.286 |

| 山东 | 0.029 | -0.237 | -0.221 |

| 四川 | 0.012 | -0.192 | -0.248 |

| 安徽 | 0.010 | -0.118 | -0.263 |

| 新疆 | 0.037 | -0.286 | -0.464 |

同时,我们注意到尽管维度一对于体现迁入地对人口的普遍吸引度有较强解释力,但难以区分对于职业类型吸引上的细微差异,而这种差异主要反映在维度二与维度三中各地负载值的区别上。

进一步地,可根据人口迁入地-职业类型分组的2-模网的SVD分析结果中维度二与维度三之间的关系绘制二维散点图(见图 3,其中X轴代表维度二,Y轴代表维度三)。从图 3中,可以更加清晰地看到人口迁入地及其对应的职业类型的聚类模式,L4、L5、L6等三种职业类型的人口具有截然不同的集聚方向,而L1则具有最平衡(或者说差异程度最小)的迁移流向特征。

|

| 图 3 1995-2000年间人口迁入地-职业类型的SVD分析二维散点图 |

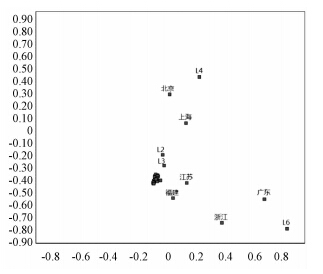

我们以同样的方式处理2005-2010年间人口迁入地-职业类型分组的2-模网数据,SVD分析发现前两个奇异值分别占总体的82.6%、12.7%,两者结合(95.3%)已具有较好的解释力。进一步地,通过计算人口迁入地和职业类型分别在两个奇异值维度上的负载值,由于此处等同于前面对1995-2000年间2-模网数据的处理过程,且只存在两个奇异值维度 从数据结果看,分析中2005-2010年间2-模网数据的两个奇异值维度可分别对应于1995-2000年间2-模网数据的前两个奇异值维度(维度一和维度二)的解释。 ,故直接根据量表数据构建二维散点图,将两组时间段的数据进行对比分析与讨论。

从2005-2010年间的SVD分析二维散点图(见图 4,其中X轴为维度一,Y轴为维度二)可以看出,人口迁入与职业类型的关系模式相对于前一个时间段的显著区别:L5职业类型的人口对其所迁入地不再显示出明显的偏好,其人口迁移分布更多显示出离散化而非集聚化的特征。

|

| 图 4 2005-2010年间人口迁入地-职业类型的SVD分析二维散点图 |

考虑吸引L4和L6两类职业人口显著集聚的迁入地省区,如北京、上海、广东、浙江等都是沿海发达省份,据此可判断引力模型中影响人口迁入规模的变量(如GDP规模、人均收入)更多的是作用于L4和L6职业类型的人员,而L1、L2、L3等职业类型的人员较少受到此类变量的影响,其中L1表现得最为明显。另外,有意思的是L5职业类型随着社会经济的发展,对其迁入地偏好的离散程度加强,不再具备集聚特征。根据以上结果,可以进一步得出以下判断。

第一,L1、L2、L3三个职业类型在其人口迁入地选择上体现出离散化的特征,这背后的原因可能在于其主要的职业类型,如公务员、科研人员、国企事业单位工作人员在地区间工资的相对差异并不明显,因而其受到经济因素迁移的动机也相应的弱化,进而减少了趋利型迁移行为。其中,特别是L1职业类型所指代的国家机关、党群组织、企业事业单位负责人,这类职业群迁移的动因可能更多的是政策考量而非由直接经济因素驱动,所以L1职业类型在我国各地区间的迁入规模体现出尤为显著的均衡性。另外,部分科研人员需要特定的地理环境进行工作,这也增强了L2职业类型的迁移离散度。最后,可能更重要的解释在于,作为稳定工作预期的职业,L1、L2、L3等类型的人口迁移机会成本是相对较高的,只有存在相对更高的预期收益时,这类职业群人口才会选择迁移,由此导致了其相对较低的迁移规模以及较低的迁移集聚度。

第二,在1995-2000年和2005-2010年两个时间段,L5职业类型,即农、林、牧、渔、水利业生产人员的人口迁入特征从显著的集聚性渐渐体现为显著的离散性。这其中的解释可能与近年来中国不断加强的城镇化相关:一方面,城镇化进程压缩了以农业技能为主的人口的技能施展空间,同时人均耕地呈现出缩减的趋势(即用工规模降低) 具体数据可参看国土资源部、国家统计局发布的《关于第二次全国土地调查主要数据成果的公报》。 ,这都促使农业从业人员转向对其他技能的掌握,此类人口比例随之降低,并使得其在人口迁移中再难以显现出集聚化的特征;另一方面,若将人口迁移成本大致估计为落户成本的话,城镇化利用资源集聚优势快速发展经济的同时,也间接提高了人口迁移的迁入成本[23],这都对收入相对低的L5职业类型人口迁移产生限制作用,进一步降低了其迁移集聚度。

第三,考虑到L4和L6职业类型分别包括商业、服务业人员,以及生产、运输设备操作人员及有关人员等工种,这类职业集中分布在工商服务业、建筑与制造业等城市劳动密集型行业,据此可判断我国城镇化对此类职业群具有巨大的直接需求,本文的结果也支持了这点,发达地区(即城镇化程度高的地区),L4和L6职业类型具有显著的集聚化特征。其中,L4职业类型集中迁入第三产业相对发达的北京和上海等地,而L6职业类型则集中迁入到制造业相对发达的广东和福建等地。

进一步地,综合前面人口迁移网络结构与关系的数据分析,我们也可产生这样一个推论:相对更能吸引L4与L6职业类型的省区拥有更高的人口迁入率。通过比较L4与L6职业类型人口迁入集聚程度高的省区和其他省区间的“标准点入度”,利用以置换为基础(适合网络数据)的t检验可初步验证该假设。综合1995-2000年和2005-2010年间的结果(见表 6)来看,通过执行一万次随机置换 计算,更能吸引L4与L6职业类型的省区(Group1)相对于其他省区(Group2),在两个时间段内的 标准点入度均值分别高出3.854和6.506,并且结果十分显著。这说明高迁入率省区的迁移人口主要职业构成是L4与L6类型,并且这种特征日趋明显。

| 年份 | 均值差 | 单尾检验 | 双尾检验 | |

| Group1>Group2 | Group2>Group1 | |||

| 1995-2000 | 3.854 | 0.000 | 1.000 | 0.0001 |

| 2005-2010 | 6.506 | 0.000 | 1.000 | 0.0001 |

总的来看,社会网络分析结果显示出经济规模、地理位置、政策实施等对人口迁移网络的结构与关系的影响,这也支持了一般引力模型对此的判断。但要回答本文一开始提出的问题,人口为何还会从引力强的地区朝着引力弱的地区逆向迁入?需要考察除了迁移地之外迁移人口本身的特征,并寻找两者间的关联。通过人口迁入地与职业类型分组的2-模网分析,结果初步显示传统引力作用对于不同职业类型的人口具有差异化的影响。其中,特定职业类型(L1、L2与L3职业类型)的人口对于传统引力模型中的吸引力因素并不敏感,这意味着人口迁移网络并不会出现绝对意义上的人口净流入,即人口不会只从引力弱的地区迁往引力强的地区。另外,这种差异化的影响随着时间的推移、城镇化程度的加深体现得更加显著。

同时,城镇化、工业化带来的产业结构变化 第二产业和第三产业所占GDP比重分别从1995年的41.3%和31.6%上升至2010年的46.8%和43.1%,资料来源于《中国统计年鉴2011》。 通过影响人口职业类型的比例,显著改变了人口迁移的结构:劳动密集型行业(即L4与L6职业类型)的人口迁移日趋集聚化,其他行业人口的迁移则呈离散特征,这说明我国近期城镇化特征主要体现为城镇建设,造城运动带来对建筑业与服务业从业人口的巨大需求,也体现了我国城镇化的市场化程度尚显不足,城镇化建设的行政导向特征突出,资本、智力资源等市场要素缺乏流通渠道。此外,拥有较高人口迁入度的地区往往是某一类职业占据主导,而不是趋向于职业类型较均衡的分布,这表明地区的特色发展能建立起对迁移人口的吸引力。综合看来,我国表现出来的人口城镇化落后于土地城镇化,要求建立平衡的财政体系,以赋予中小地区足够的发展自身特色的能力与权力。

此外,当前新型城镇化强调以人的城镇化为核心,合理引导人口流动,有序推进农业转移人口市民化,而本文基于户籍人口数据的研究结果显示,农业人口(即L5职业类型人口)的迁移分布日益离散化,或者说农业人口不再明显地呈现出向发达地区集聚的趋势,这种趋势暗含的可能在于发达地区对于农业人口的需求已渐饱和,以及当地大量的农业人口开始向其他行业进行转移。因此,“有序推进农业转移人口市民化”的主要压力将落在发达地区上,这也意味着发达地区在建立落户条件的时候,可更多考虑将稳定职业设定为基本条件。

另外,已有研究指出,放松对人口迁移的限制、鼓励人口自由流动将改善中国地区经济发展不平衡的状况[24, 25, 26],这也是新型城镇化的必要条件。在此基础上本文的研究进一步表明,放松人口迁移限制的政策设计应考虑人口职业类型的差异化,其中尤为重要的是建立针对中产阶层,包括科研人员(即L2职业类型)及(国)企事业单位工作人员(即L3职业类型)的人口流动支持性体系,降低其迁移的机会成本,同时消除“以户口性质为基础的职业隔离[22]”,使迁移人口能更自由地进行职业选择,从而通过刺激人力资本流通带动新型城镇化的合理推进。

| [1] | JORDAN S. A macroeconomic model of income disparity in China[J]. International Economic Journal,2002,16:47-63. |

| [2] | LONG Genying. Understanding China's recent growth experience: a spatial econometric perspective[J]. Annals of Regional Sciences, 2003, 37: 613-628. |

| [3] | 刘旭华,王劲峰,孟斌. 中国区域经济时空动态不平衡发展分析[J].地理研究,2004,23(4):530-540. |

| [4] | 郭斌,文雯. 中国人口与经济分布地域差异及格局演变[J].经济地理,2013(2):12-19. |

| [5] | 张惠,我国对外直接投资的行业内和行业间地理集聚效应[J].国际经贸探索,2014,23(4):84-97. |

| [6] | LIANG Zai, WHITE M J. Markert transition, government policies, and interprovincial migration in China: 1983-1988[J]. Economic Development and Cultural Change,1997(7): 21-39. |

| [7] | 段成荣.影响我国省际人口迁移的个体特征分析[J].人口研究,2000(4):14-22. |

| [8] | 庞丽华.多层次分析方法在人口迁移研究中的应用[J].中国农村观察,2001(2):11-17. |

| [9] | ZIPF G K. The P1P2/D hypothesis on the intercity movement of persons[J]. American Sociological Review,1946(11) :677-686. |

| [10] | GREENWOOD M J,TREYZ G I. Migration,regional equilibrium,and the estimation of compensating differentials[J]. American Economic Review,1991,81:1382-1390. |

| [11] | DOUGLAS S. Estimating relative standard of living in the United States using cross-migration data[J].Journal of Regional Science, 1997,37: 11-36. |

| [12] | ASHBY N J. Economic freedom and migration flows between U. S. States[J]. Southern Economic Journal,2007,73(3): 677-697. |

| [13] | LEWER J J,BERG H V D. A gravity model of immigration[J]. Economics Letters,2008, 99(1): 164-167. |

| [14] | 汤韵,梁若冰. 中国省际居民迁移与地方公共支出——基于引力模型的经验研究[J].财经研究,2009(11):16-25. |

| [15] | 马伟,王亚华,刘生龙.交通基础设施与中国人口迁移:基于引力模型分析[J].中国软科学,2012(3):69-77. |

| [16] | 吴小康,于津平.引力方程:从经验到理论[J].国际经贸探索,2014(4):29-43. |

| [17] | 于文丽,蒲英霞,陈刚,王结臣.基于空间自相关的中国省际人口迁移模式与机制分析[J].地理与地理信息科学,2012(2):44-48. |

| [18] | 刘军.整体网分析讲义[M].上海:格致出版社,2009:6. |

| [19] | 董上, 蒲英霞, 马劲松,王结臣,陈刚,王亚平. 中国省际人口迁移的复杂网络研究[J]. 南方人口, 2014(2):54-61. |

| [20] | 王珏, 陈雯, 袁丰. 基于社会网络分析的长三角地区人口迁移及演化[J]. 地理研究, 2014(2):385-400. |

| [21] | 陈锐, 王宁宁, 赵宇,周永根. 基于改进重力模型的省际流动人口的复杂网络分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(10):104-113. |

| [22] | 吴晓刚,张卓妮.户口、职业隔离与中国城镇的收入不平等[J].中国社会科学,2014(6):118-140. |

| [23] | 屈小博,程杰.地区差异、城镇化推进与户籍改革成本的关联度[J].改革,2013(3):37-44. |

| [24] | 李国平,范红忠.生产集中、人口分布与地区经济差异[J].经济研究,2003(11):79-86. |

| [25] | 林理升,王晔倩.运输成本、劳动力流动与制造业区域分布[J].经济研究,2006(3):115-125. |

| [26] | 涂涛涛,马强.农产品贸易自由化的福利效应分析——基于中国劳动力市场分割视角[J].国际经贸探索,2014(9):51-57." |