一、引言

党的十八大报告指出,今后一段时期我国就业工作的主要目标是要“推动实现更高质量的就业”。而“更高质量的就业”主要是指充分的就业机会、公平的就业环境、良好的就业能力、合理的就业结构、和谐的劳动关系等[1]。近些年来,随着积极就业政策的实施,我国在扩大就业数量和规模方面已取得了很大成绩,但是在“公平的就业环境”、“和谐的劳动关系”等涉及就业质量的诸多方面还存在不少问题,这就造成了目前我国劳动者的整体就业质量仍然处于较低水平的局面[2]。因此,集中智力资源,研究和判别影响我国劳动者就业质量变动的关键因素有哪些,并讨论这些关键因素是通过何种机制作用于就业质量的,无论是在学术层面还是在政策层面,无疑都具有重要价值。

国外已有大量文献关注就业质量问题,有的从微观个体的工作效率、职位匹配、薪酬激励等方面进行分析[3, 4, 5, 6];有的在中观层面从劳动力市场运行状况和资源配置效率的视角进行研究[7, 8];还有的从宏观层面分析,如国际劳工组织1999年提出体面劳动概念,对高质量就业进行了权威释义①。从内容来看,有的对就业质量的概念进行了界定[9];有的探讨就业质量与经济增长和社会政策的关系[10];有的解释工作特征和劳动力市场因素如何构成就业质量等[11]。解释指标方面,有的侧重权利、社会保障、社会对话等内容[12, 13];有的侧重工作质量[14];有的着眼于收入、稳定性、奖赏、健康和安全等具体指标[15]。研究方法方面,主要是利用统计数据进行群体间的对比分析和跨国比较[15, 16, 17]。

① 具体参见:ILO. Decent work and the informal economy [C]. International Labor Conference,90th Session,Geneva,2002.

与国外文献相比,我国学者更多地关注了就业质量的影响因素问题,可以将这些国内文献归纳为六类:第一,研究了不同时期行政级别、政治面貌、工龄、权力大小对就业质量的影响[18, 19],重点考察了职级与就业质量的关系;第二,考察了资本与劳动力量的对比对就业质量的影响[20, 21],主要从劳资平衡的视角解释就业质量的高低;第三,关注了经济发展水平、高等教育经费投入、经济结构对就业质量的影响[22],属于从宏观层面对就业质量的研究;第四,讨论了工作特征、就业期望、个体特征对就业质量的影响[23, 24, 25],着重解释了这些特征对以收入为主要代理变量的就业质量的影响;第五,关注了用人单位、劳动者自身因素、培养单位的差异对就业质量的影响[26],主要从劳动者专业技能供给与职位需求匹配角度进行了分析,体现了匹配度高低对就业质量的影响;第六,计量分析了人力资本、社会资本对就业质量的影响[27],属于对个人就业质量的详细分析,但主要集中于大学毕业生这一特殊群体。从既有文献的研究可以看出,虽然很多文献关注了就业质量的影响因素,但多数文献都是从各自关注的视角出发进行研究的,从而造成这一领域的研究还缺乏全面性;同时,很少有文献从理论或经验层面讨论这些影响因素是通过何种机制作用于就业质量的,因此可以说研究还缺乏深入性;另外,从已有文献使用的数据来看,多数还存在所用数据缺乏针对性的问题——大多选取与就业相关的数据,而非真正的就业质量调查数据,所以存在数据代表性不足的客观缺陷。

鉴于此,本文基于一手的就业质量微观调查数据,选择较为完整的考量指标,详细分析我国新时期个人就业质量的影响机制。一方面,厘清构成个人就业质量的主要因素,描述新时期就业质量的特征;另一方面,通过解释各因素对就业质量的作用机制,为调整和制定劳动力市场政策提供参考。 二、分析框架

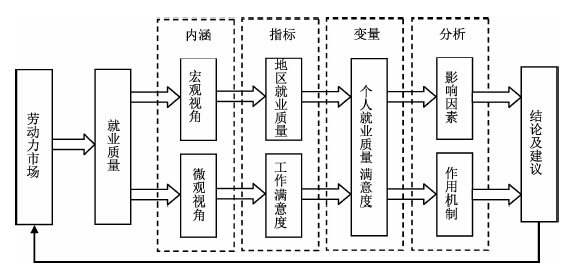

就个人而言,提高就业质量才能实现高质量生活,所以全面分析就业质量的影响因素和作用机制,寻找经济增长更好地转变为国民福利的途径,是本文研究的基本出发点。而分析就业质量的方法主要源于对充分就业和高质量就业的反思,因为与就业率相比,就业质量不仅能反映就业的数量,同时还在一定程度上反映就业的优劣、结构、性质。因此,本文主要着眼于两点:一是选取合理的变量来表达个人就业质量,作为分析的被解释变量。研究发现我国各地就业质量水平存在明显差异[12],因而对个人就业质量的讨论应该将劳动者就业所处地区的就业质量水平(涵盖经济、环境等因素)考虑进来,所以本文在设计上考虑了地区就业质量因素,并在实证分析中进行检验。二是结合新时期劳动者对就业质量的价值判断,进行充分论证,从调查数据中总结归纳出15个反映就业质量内涵的指标,并对其进行数值化处理,以构建所要分析的影响因素的基本范围。在此基础上,分析就业质量的影响因素,并对其中的机制进行实证检验。我们认为这一分析框架是对就业质量研究范式的有益尝试,具体框架如图1所示。

|

| 图 1 文章研究框架 |

就目前的研究来看,可以度量个人就业质量高低的指标主要为就业质量满意度。根据问卷调查对自身就业质量满意度评价回答分为四类:“基本满意”、“很满意”、“不满意”和“很不满意”。

关于解释变量,本文按照指标完整、数据可得的原则,选择了15个构成就业质量的微观指标,作为回归分析的解释变量。指标含义如下:“劳动报酬”为全年实际总收入与期望收入的比值,公式为S=I/E(S表示劳动报酬指标,I表示个人全年总收入,E表示个人期望年收入);“就业稳定性”指近三年来是否更换工作;“社会保护”为单位是否为职工同时缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育险和住房公积金六种保险;“职业发展”指当前工作是否有助于职业发展;“工作生活平衡度”指是否有足够的时间和精力平衡工作和家庭之间的事务;“社会对话”指是否有机会参与改善工作环境、条件、待遇等问题的讨论;“员工关系”指员工之间互相信任、相互关心的程度;“劳动安全”指工作的危险性或对健康危害的程度;“劳动合同”指用人单位是否与劳动者签订固定期限正规合同;“培训机会”指工作中有无定期培训的机会;“工作强度”指劳动者当前所从事工作的强度大小;“工作与专业匹配度”指工作与所学专业知识或技能的一致程度;“加班及待遇”指有无加班或是否合理支付加班费;“工资发放”指是否有拖欠工资现象;“职业受尊重程度”指职业是否能够得到人们的尊重。鉴于个人及工作特征对就业质量具有一定影响,所以控制变量为:个人年龄、性别、民族、户口、受教育程度、单位所有制、行业、职业。 2.模型介绍

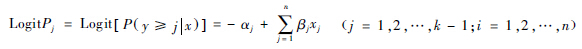

由于被解释变量为定序变量,所以回归模型应选择常见的有序Logit模型。假设就业质量满意度变量为Y,为k个等级的有序变量,在本文中k=4,即Y1为“很不满意”,Y2为“不满意”,Y3为“基本满意”,Y4为“很满意”。XT=(x1,x2,…,xn)为自变量矩阵。记等级j(j=1,2,…,k)的概率为P(y≥j|x),则模型如下:

由于本文的核心被解释变量是个人就业质量,是微观层面变量,核心解释变量是劳动报酬等多个因素,而劳动报酬是与个人就业关系最为密切的微观层面变量,因此变量之间可能存在因果关系导致的内生性问题。另外,考虑到本文未能穷举与个人就业有关的所有变量,所以回归中也可能丢失某些重要的解释变量。出于稳健性考虑,本文使用了工具变量回归方法。考虑到个人劳动报酬与其就业所在地区的经济发展水平有着密切关系,而地区经济发展水平又不能直接成为个人判断其就业质量高低的原因,所以我们用地区人均GDP(回归中做对数处理)与其他解释变量的组合作为劳动报酬的工具变量。经过逐步尝试并检验其有效性,结果表明地区人均GDP是劳动报酬较为有效的工具变量,后面的分析中报告了最终的工具变量回归结果。

本文回归模型的一个重要假定是,总体回归函数中的随机误差项满足同方差。但如果变量方差较大则不能满足上述假设,使得模型不再为有效估计,这时采用t检验有可能导致错误的结论。所以,本文对模型的异方差进行如下检验与处理:首先我们假设模型存在异方差,并利用最小二乘法进行回归分析,然后进行White检验,结果表明P值较大(P=0.6564),所以得到接受不存在异方差的假设。事实上,由于本文劳动报酬变量为比值,其数值的变化幅度较小,且分布于数值两端的样本较少,而且我们已经剔除了少数异常值,另外,其余解释变量均为虚拟变量,其取值变化的复杂性较小,所以总体上变量方差不大,这也在一定程度上减少了模型的异方差问题。诚然,可能引起异方差的原因还有模型中遗漏变量、测量误差等,对此,一方面本文采取IV回归方法能在一定程度上消除可能的问题,另一方面我们也在模型中采取了通用的稳健回归办法,以得到White一致性估计。 四、数据介绍及统计描述

本文数据来源于北京师范大学“中国就业质量研究”课题组于2011年7-8月在全国进行的就业质量调查。考虑我国当前东、中、西、东北四类地区的经济发展水平差异明显,为了保证数据有较好的代表性,所以调查首先按照官方资料将全国31个省市自治区分为东、中、西、东北四类,然后从各组中随机抽取4个省份作为调查地区,其中东部抽取结果为北京、山东、福建、广东,中部为河南、安徽、湖北、江西,西部为陕西、内蒙古、新疆、贵州,东北为吉林、辽宁(东北地区省份较少,故抽取2个样本),共14个省份。然后在样本省份内根据地区数量多少随机选取一定比例的调查地区,并根据各地区统计部门提供的企事业单位数量及其规模确定有代表性的企业开展调查,具体按照单位内各部门人员数量比例抽取一定人数的调查对象。调查按照调查员当面组织访谈、调查者独立填写问卷的形式完成,共发放问卷3000份,收回有效问卷2779份,有效回收率为92.6%。

表1的描述结果显示,样本的性别、民族比与第六次全国人口普查数据①基本一致。具体来看,已婚人员占多数,农业户口人员占1/3以上,而且单位全职就业人员占74.24%,表明数据主要反映的是全职就业人员的就业质量问题。关于就业人员的具体分布,考虑到所有制、行业、职业的划分种类较多,不利于进行显性的比较分析,所以本文按照已有研究的惯常做法,对所有制、行业、职业类型进行了归并。在参加调查问卷的样本中,国有部门从业人员占多数,垄断行业从业人员与非垄断行业分布比较均匀,白领职业从业人员比蓝领职业从业人员更多。

| 变量名称 | 样本量(个) | 占比(%) | 变量说明 | |

| 性别 | 男 | 1406 | 50.59 | |

| 女 | 1373 | 49.41 | ||

| 民族 | 汉族 | 2529 | 91.00 | |

| 少数民族 | 250 | 9.00 | ||

| 党员 | 是 | 754 | 27.13 | |

| 否 | 2025 | 72.80 | ||

| 婚姻 | 已婚 | 1774 | 63.84 | |

| 未婚 | 969 | 34.87 | ||

| 离婚 | 32 | 1.15 | ||

| 其他 | 4 | |||

| 户口 | 非农户口 | 1900 | 68.37 | 包括本地非农户、本地农户、外地非农户、外地农户 |

| 农业户口 | 879 | 31.63 | ||

| 受教育程度 | 研究生 | 102 | 3.67 | 高中组包括职高和中技类学历人员 |

| 本科 | 798 | 28.72 | ||

| 大专 | 633 | 22.78 | ||

| 中专 | 246 | 8.85 | ||

| 高中 | 477 | 17.16 | ||

| 初中 | 426 | 15.33 | ||

| 小学及以下 | 97 | 3.49 | ||

| 就业状况 | 单位全职就业 | 2063 | 74.24 | |

| 自谋职业 | 630 | 22.67 | ||

| 兼职 | 86 | 3.09 | ||

| 所有制 | 国有部门 | 1884 | 67.79 | 国有部门包括国家机关、事业单位、国有企业 |

| 非国有部门 | 895 | 32.21 | ||

| 行业 | 垄断行业 | 1385 | 49.84 | 垄断行业包括金融、房地产、科研实验、地质勘查、石油天然气开采加工供应、交通运输、邮政、电信、新闻出版、广播影视业、社保福利业等 |

| 非垄断行业 | 1394 | 50.16 | ||

| 职业 | 白领 | 1783 | 64.16 | 白领包括国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人、专业技术人员 |

| 蓝领 | 996 | 35.84 | ||

| 就业时间 | 全年就业 | 2291 | 82.44 | 部分时间失业包括所有2010年有失业经历的人员 |

| 部分时间失业 | 488 | 17.56 | ||

| 企业职工数量 | 20人及以下 | 653 | 23.50 | |

| 21-100人 | 1009 | 36.31 | ||

| 101-500人 | 713 | 25.66 | ||

| 501人及以上 | 404 | 14.54 |

① 第六次全国人口普查数据的统计结果为:男性51.27%,女性48.73%;汉族91.51%,少数民族8.49%。

由表2可知,样本主要来自年龄在16-60岁之间的劳动年龄人口,通过对年龄变量进行的核密度分析表明,30岁左右的年龄取值较为集中,这一分布特征更加切合本文分析的需求。因为当前就业质量应该关注的重点群体正是年龄偏小、具有新时期特征的就业群体(大学毕业生和青年农民工)。另外样本平均受教育年限为12.95年,高于全国平均水平,表明我国全职就业人员的受教育年限较高。平均工龄为11.87年,与年龄分布的峰值基本一致。从工作时间看,职工平均日工作时间为8.47小时,高于国家规定的8小时工作制度。失业情况方面,有失业经历的人员占比为21%,且累计失业天数的均值为21.59天。另外,调查样本的全年总收入平均为32169.74元,略低于我国城镇非私营单位在岗职工年平均工资,原因是调查中还有私营单位工作人员,其工资水平低于非私营单位。期望收入的均值为72816.12元,从标准差、最大最小值可知,一方面被调查人员实际收入与期望收入差距较大,另一方面也暗示了不同人群之间存在着较大的收入差异。

| 变量名称 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 年龄(年) | 33.50 | 10.09 | 16 | 60 |

| 受教育年限(年) | 12.95 | 3.56 | 0 | 25 |

| 工龄(年) | 11.87 | 10.36 | 0 | 45 |

| 平均每天工时(小时) | 8.47 | 2.06 | 0 | 16 |

| 累计失业天数(天) | 21.59 | 60.29 | 0 | 365 |

| 全年总收入(元) | 32169.74 | 30769.78 | 1000 | 500000 |

| 期望收入(元) | 72816.12 | 77885.28 | 10000 | 500000 |

根据本文研究设计,我们同时进行了有序Logit模型和IV回归分析,应用Stata12.0软件回归分析的结果见表3。模型(1)为普通的有序Logit回归,从结果来看,劳动报酬变量的系数并不显著,这与经验判断所认为的劳动报酬是就业质量最重要的影响因素不一致,模型可能存在内生性问题,估计结果有偏。模型(2)是用地区人均GDP作为劳动报酬工具变量的两阶段估计,从报告的Durbin-Wu-Hausman(DWH)检验内生性的结果看,在1%水平上拒绝了不存在内生性的基本假设,因而劳动报酬存在内生性。在两阶段工具变量估计中,一阶段估计的F值为297.12,工具变量的t值为15.91,根据斯托克(Stock)等人的研究,F值大于10%偏误水平下的临界值为16.38[28],表明用地区人均GDP水平作为劳动报酬工具变量是合适的,不存在弱工具变量问题。从解释变量系数显著性来看,劳动报酬因素、工作时间因素、职业发展因素、职业尊重因素对就业质量的影响不尽相同。

| 变量分类 | 变量名称 | 指标含义及取值 | (1)Logit模型 | (2)IV模型 | ||

| 回归系数 | 幂指数 | 回归系数 | 幂指数 | |||

| 解释变量 | ||||||

| 劳动报酬因素 | 劳动报酬 | 实际收入/期望收入 | 0.578(1.56) | 1.782 | 0.931***(6.68) | 2.537 |

| 社会保护 | 按照单位是否为职工缴纳各项社会保险的情况合并而成,为多元定序变量。 | 0.218(0.06) | 1.002 | 0.0642*(2.03) | 1.066 | |

| 工资发放 | 是否有工资拖欠的状况,虚拟变量。 | 0.569***(4.32) | 1.767 | 0.191***(3.78) | 1.210 | |

| 工作时间因素 | 工作生活平衡度 | 是否有足够的时间平衡工作和家庭之间的事务,虚拟变量。 | 0.723***(5.58) | 2.061 | 0.208***(4.52) | 1.231 |

| 加班及待遇 | 加班频率多少及有无加班费用,当劳动者不加班或加班时可以得到应有的费用或者为了争取加班费而主动要求加班取值为1,被动加班而无费用的情况取值为0。 | 0.393**(3.11) | 1.481 | 0.102**(2.71) | 1.107 | |

| 工作强度 | 当前工作的强度,虚拟变量。 | 0.349**(2.63) | 1.418 | 0.913*(2.30) | 2.492 | |

| 职业发展因素 | 职业发展 | 分为有助于职业发展、与职业发展没有关系、没有职业规划三类,为定序变量。 | 0.254**(3.20) | 1.289 | 0.788**(2.90) | 2.199 |

| 工作与专业匹配度 | 从事的工作是否和自己的专业一致,虚拟变量。 | 0.430**(3.37) | 1.537 | 0.137**(3.23) | 1.147 | |

| 工作稳定性 | 3年内有无更换工作,虚拟变量。 | 0.2056(1.59) | 1.228 | 0.5421(1.41) | 1.720 | |

| 劳动合同 | 单位是否与劳动者签订固定期限正规合同,虚拟变量。 | -0.106(-0.75) | 0.899 | -0.309(-0.75) | 0.734 | |

| 培训机会 | 工作中是否有定期培训,虚拟变量。 | 0.235(1.69) | 1.265 | 0.751(1.79) | 2.119 | |

| 职业尊重因素 | 职业尊重程度 | 当前职业是否能够得到人们的尊重,虚拟变量。 | 0.790**(6.38) | 2.203 | 0.256***(4.60) | 1.292 |

| 员工关系 | 员工之间互相信任、相互关心的程度高=2,中=1,低=0。 | 0.553**(5.67) | 1.738 | 0.161**(4.30) | 1.174 | |

| 劳动安全 | 所从事工作的安全程度以及对身体健康的影响程度,虚拟变量。 | 0.359**(2.75) | 1.432 | 0.129**(3.94) | 1.138 | |

| 社会对话 | 是否有参与改善工作环境、待遇等问题讨论的机会,虚拟变量。 | 0.526**(4.09) | 1.692 | 0.144**(3.48) | 1.155 | |

| 控制变量 | ||||||

| 个人特征 | 年龄 | 接受调查时已满周岁数 | 0.003(0.42) | 1.003 | -0.004(-1.77) | 0.996 |

| 性别 | 男=1,女=2 | -0.040(-0.33) | 0.961 | -0.035(-0.91) | 0.966 | |

| 民族 | 汉族=1,少数民族=2 | 1.043***(3.69) | 2.838 | 0.187**(3.13) | 1.206 | |

| 户口 | 本市(县)非农户口=1,本市(县)农业户口=2, 外地非农业户口=3,外地农业户口=4 | -0.005(-0.07) | 0.996 | -0.061**(-2.65) | 0.941 | |

| 受教育程度 | 研究生=1,本科=2,大专=3,中专=4, 高中=5,初中=6,小学及以下=7 | 0.049(0.99) | 1.049 | 0.026(1.39) | 1.026 | |

| 工作特征 | 所有制:非国有部门=1,国有部门=2 | 0.003(0.02) | 1.003 | -0.015(-0.38) | 0.986 | |

| 行业: 非垄断行业=1,垄断行业=2 | -0.016(-0.11) | 0.985 | 0.061(1.54) | 1.062 | ||

| 职业: 蓝领=1,白领=2 | 0.218(1.55) | 1.244 | 0.241(0.46) | 1.273 | ||

| 观测值 | 2779 | 2779 | ||||

| Pseudo R2 | 0.196 | |||||

| 一阶段估计F值 | 297.12 | |||||

| 工具变量t值 | 15.91 | |||||

| DWH Chi2/F值(P-value) | 70.97 (0.00) | |||||

| 注:1.括号中数值为t值;2.*p < 0.05,**p < 0.01, ***p < 0.001。 | ||||||

劳动报酬、社会保护、工资发放这三个因素对就业质量均有显著影响,具体来看:劳动报酬的幂指数为2.54,表明劳动报酬(比例值)增加1,对就业质量提升的概率贡献为1.54,影响较大;社会保护变量的回归系数在5%水平上通过了显著性检验,表明每增加或完善一项社会保护制度对劳动者个人就业质量上升的概率贡献为0.07;工资发放对就业质量的概率贡献约为0.2。

上述结果揭示了劳动报酬是新时期个人就业质量的重要影响因素。事实上我国在快速城镇化过程中,数以亿计的流动人口就业于次要劳动力市场中,很大一部分劳动者的就业质量主要受到低收入问题的影响,比较而言,发达国家在快速工业化过程中劳动报酬占 GDP 的份额保持上升态势,并在达到较高水平后处于稳定状态。但我国在经济快速增长的过程中,却出现了劳动报酬占GDP份额下降的趋势[29, 30, 31],或者一直维持在较低水平,即初次收入分配格局陷入了一种低水平稳定状态[32],成为当前时期牵制就业质量提升的主要因素。同时,我国新时期劳动者逐步认识到了与工作待遇密切相关的社会保护的重要性,大大增强了对更加充分、均等的社会保护的需求:包括医疗、养老、失业、工伤、生育和住房公积金等保险内容在内的社会保障条件的落实情况,已经成为影响新时期劳动者就业质量的核心要素。值得注意的是,本文的研究发现,与劳动报酬密切相关的工资发放情况已然成为了新时期个人就业质量的影响因素。在我国当前的市场化进程中,存在劳动者工资不能按时足额发放的现象,尤其在制造业、低端服务业等行业,而且在农民工中比较多见,工资的发放情况成了影响他们就业质量的关键因素。对本次调查数据的分析发现,约有21%的人认为目前工作中存在拖欠工资的现象,而这一群体主要包括非正规就业者,这与当前该群体就业质量不高的经验判断相符,所以本文的分析结果暗示了解决工资发放问题对提高非正规就业者就业质量的重要意义。 2.工作时间因素对就业质量的影响力逐渐增加

表3的结果显示,在工作时间因素方面,工作生活平衡度对就业质量具有显著影响,如果劳动者工作生活的平衡度较高,那么就业质量提高的概率(即工作生活平衡度对就业质量作用概率的贡献)会增加0.23,同时,加班及待遇变量的系数也在1%水平上通过了显著性检验,其概率贡献为0.11,工作强度在5%水平上通过了显著性检验,概率贡献为1.45。

关于工作时间,我们在调查中发现,越来越多的员工认为自己处在兼顾互相冲突的工作要求与家庭责任的两难困境中,并且表示近些年因工作任务较多,工作时间(包括有酬加班)越来越长逐渐成为他们工作中的突出问题,所以劳动者在工作生活的平衡中需要不断比较选择效用的大小,影响了工作的专注度。虽然在理论上,个人对工作和生活的效用评价在一定时期内是既定不变的,但当劳动者无法选择一种相对高效的平衡状态时,就会影响就业质量,同时劳动者个人的生活空间也会受到挤压,加之经常加班且不能按规定得到补偿费用等问题,都严重影响劳动者的就业质量。因此,从劳动立法的角度应该对工作时间模式的选择、工作减压、加班费用支付等方面的问题进行详细规制,以改善因工作时间因素引致的就业质量低下问题。 3.职业发展因素对就业质量的总体作用相对较弱

在职业发展因素中,职业发展变量的回归系数表明在有助于职业发展的工作岗位就业,可以对就业质量的提升有1.20的概率贡献,同时,工作与专业匹配度对提升就业质量也具有较为明显的作用。诚然,良好的职业发展前景可以使劳动者专注于目前的工作,不仅能提高员工的工作积极性、稳定性和工作效率,还能够降低企业因为员工流动带来的成本。所以本文的研究结果不仅揭示了职业发展对于就业质量的明显影响,同时也从侧面反映了职业发展机会的多少,可以在一定程度上影响劳动者参与就业的社会效益。重视为劳动者提供职业发展的机会对个人和企业均有积极的影响,尤其在近些年来,较高的职业流动率给劳动者个人和企业均带来了很大的负面影响,缺乏职业前景而造成劳动者自愿失业和企业用工困难的事例屡见不鲜,成为新时期就业环节的突出问题,所以引导企业为劳动者提供良好的职业发展空间,是提高就业稳定性的重要手段。

同样,当前在我国劳动力市场中专业匹配度问题已经引起了具有一定专业、技能的劳动者(尤其是大学毕业生、职业学校毕业生)的重视。调查发现,工作与专业匹配度的高低是影响大学毕业生就业满意度的重要因素,成为其择业的主要考虑因素之一。已有研究发现大学毕业生的人力资本质量与其就业质量具有正向关系[27],我们认为,从大学生专业能力发挥的角度考虑,拥有高质量人力资本的劳动者获得较高的就业质量,需要建立在工作与专业匹配度相对较高的基础之上,所以,改善劳动力供需结构、提高个人工作与专业匹配度是未来劳动力市场改革的重要方向。

回归结果还显示,工作稳定性、劳动合同、培训机会三个因素不对就业质量构成明显影响。可能的原因是工作稳定性是一个相对指标,包含着稳定性和流动性两个方面,较高的稳定性要对应适当的流动性,而所谓合理的流动也必须建立在相对稳定的基础上,所以并非简单的稳定性越高越好。虽然劳动合同的形式单一,但其涵盖的就业相关内容较多,比如稳定性、职业发展等,所以该变量在一定程度上被相关变量所解释,使其自身的显著性降低,因而在回归模型里,实际上可以将劳动合同变量看成控制变量。培训机会变量的系数不显著,说明其对新时期个人就业质量的影响并不明显,我们的调查还发现,有53%的劳动者认为过去的培训并没有对本职工作产生明显影响,所以培训的效率较低也可能使得多数人并不认为其对就业质量提升有积极作用。总之,职业发展方面的多个因素对就业质量的作用机制表现为部分显著和部分不显著的特点,且总体影响相对较弱。 4.职业尊重因素对就业质量提升的边际效果最明显

在职业尊重方面,新时期劳动者对职业尊重的要求越来越高,表现为回归结果中的职业受尊重程度、员工关系、劳动安全三个变量的回归结果显著性较高。职业受尊重程度对就业质量的概率贡献为0.29,同时,良好的员工关系可以使就业质量提升的概率增加0.17倍,而且劳动安全对就业质量提升的概率贡献也较大。社会对话对就业质量产生0.15的概率贡献。

上述结果揭示了劳动者职业尊严与就业满意度的紧密联系,印证了本文提出的就业质量与体面劳动在内涵上的深度关联,是新时期个人就业质量的重要特点。所以,就当前来看,能否有一份体面的工作对劳动者就业的主观感受和社会地位都会产生影响。而这种职业受尊重程度的改善不仅仅与劳动力市场制度因素有关,还更多地受到社会文化、就业观念等多种因素的影响。所以应该从保护不同职业劳动者权益的角度出发,不断提高目前看来属于低级职业的劳动者的职业地位,改善他们的工作环境,从而提高劳动者的职业尊严。

作为体现劳动者个体间彼此依赖和尊重程度的员工关系,同样是新时期个人就业质量的主要影响因素。这与国外学者的研究相近,即和谐的员工关系是经济社会发展到一定阶段后劳动者对自身人际交往质量提升需求的必然表现。调查结果发现,在我国新时期劳动者就业过程中,还存在比较普遍的员工关系问题,例如上下级员工之间沟通不顺畅、职位级别歧视现象严重、同级员工工作推诿等。这些问题与当前劳动者综合素质快速提高过程中对员工关系改善的需求相互矛盾,影响了工作满意度。

在控制职业尊重程度和员工关系的基础上,我们看到劳动安全因素的影响依然显著,表明劳动安全隐患和健康危害问题是新时期个人就业质量的重要影响因素。从现实来看,我国近年来出现的劳动安全事故较多,已经引起政府的高度关注,但面对安全隐患以及工作环境中可能存在的对健康危害的问题,目前相关规定的完善和落实情况还需要加强,以切实保障劳动者的权益,真正达到体面就业的基本条件。所以我们认为,劳动力市场改革不仅要追求劳动者数量上供求平衡的宏观目标,在新时期更需要从与就业质量相关的职业尊重程度细节指标出发,规制影响劳动者工作满意度的微观因素,提高对劳动者安全和身心健康的尊重程度。 六、稳健性检验

根据心理学研究的基本发现,个人对自身就业质量评价的基本出发点更多地是与自己身边的人比较得出的,因而社会关系数量的多少、交往半径的大小都对其评价有着重要影响,特别是当被调查者处在不同的地域时,这种比较差异会更加明显。例如:北京等发达城市的被调查者与西部欠发达地区的被调查者同样回答了“基本满意”,但所包含的就业质量信息应当是有所差异的,即当地区就业质量存在较大差距时,这些地区之间的劳动者对个人就业质量的判断也会有所差别。为了检验本文结果的稳健性,厘清地区、性别因素对估计结果可能的影响,我们采用分地区、分性别的方法对前面的结果做进一步判别,结果见表4。

| 解释变量 | 分地区检验 | 分性别检验 | ||||

| (1)东部 | (2)中部 | (3)西部 | (4)东北 | (5)男性 | (6)女性 | |

| 劳动报酬 | 1.094***(9.88) | 1.092***(9.90) | 1.055***(5.17) | 1.045**(3.06) | 1.109***(7.46) | 1.234***(4.10) |

| 社会保护 | 0.0742(0.64) | 0.0708*(1.98) | 0.0707*(1.99) | 0.0992*(2.19) | 0.0207*(2.06) | 0.0972*(2.18) |

| 工资发放 | 0.1118(1.67) | 0.1657(1.47) | 0.153*(2.01) | 0.8016(0.18) | 0.211**(2.83) | 0.171*(2.33) |

| 工作生活平衡度 | 0.121*(2.01) | 0.204**(3.09) | 0.169*(2.16) | 0.196*(2.19) | 0.138**(2.61) | 0.268**(3.21) |

| 加班及待遇 | 0.138*(2.39) | 0.243**(3.08) | 0.338**(3.92) | 0.293**(3.13) | 0.500**(3.76) | 0.134*(2.36) |

| 工作强度 | 0.306**(2.73) | 0.270*(2.52) | 0.238*(2.17) | 0.4912(1.16) | 0.8952(1.67) | 0.831*(2.43) |

| 职业发展 | 0.535*(2.46) | 0.130**(2.90) | 0.654*(2.46) | 0.304(0.19) | 0.815*(2.08) | 0.718*(2.00) |

| 工作与专业匹配度 | 0.133**(2.88) | 0.126**(2.91) | 0.134**(2.71) | 0.116**(3.19) | 0.129**(2.90) | 0.118**(2.92) |

| 工作稳定性 | 0.4982(1.00) | -0.1043(-0.93) | 0.1324(1.82) | 0.2549(0.19) | 0.8526(1.56) | 0.3237(0.58) |

| 劳动合同 | 0.396(0.72) | -0.468(-0.45) | -0.724(-0.93) | -0.499(-0.13) | -0.120(-2.05)* | 0.511(0.80) |

| 培训机会 | 0.526(1.12) | -0.544(-0.47) | 0.126(1.60) | -0.343(-0.19) | 0.104(1.94) | 0.372(0.60) |

| 职业受尊重程度 | 0.170*(2.22) | 0.271**(2.88) | 0.228**(2.61) | 0.217*(2.18) | 0.193**(2.77) | 0.203**(3.15) |

| 员工关系 | 0.142*(2.15) | 0.151*(2.16) | 0.165**(2.64) | 0.123**(2.91) | 0.122**(2.85) | 0.132**(2.78) |

| 劳动安全 | 0.114*(2.33) | 0.215(1.69) | 0.942(1.14) | 0.158(0.17) | 0.162*(2.49) | 0.647(1.01) |

| 社会对话 | 0.990**(2.76) | 0.102**(2.65) | 0.127**(2.75) | 0.239**(2.50) | 0.181**(2.69) | 0.122*<(2.15)/td> |

| 一阶段估计F值 | 118.56 | 129.65 | 121.76 | 198.21 | 116.20 | 138.23 |

| 工具变量t值 | 11.75 | 12.00 | 11.92 | 14.10 | 10.70 | 12.55 |

| DWH Chi2/F值(P-value) | 30.25 (0.00) | 28.91 (0.00) | 34.20 (0.00) | 18.78 (0.00) | 56.29 (0.00) | 54.49 (0.00) |

| 注:1.括号中数值为t值;2.*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001;3.回归中所有其他控制变量与前面相同,为节省篇幅,没有报告其结果,具体结果可向作者索取。 | ||||||

分样本的回归模型中劳动报酬对就业质量影响的边际效应明显,工资发放的显著性有所降低,但仍然有西部地区和分性别样本模型的工资系数通过了显著性检验。同时,在工作时间因素中的工作生活平衡度、加班及待遇、工作强度三个指标对就业质量具有显著影响。职业发展因素中的职业发展、工作与生活匹配度对就业质量影响显著。职业尊重因素中的职业受尊重程度和员工关系的边际影响均显著为正,劳动安全的影响总体上较弱,但也呈现正向趋势,且东部分地区系数在5%水平上通过了显著性检验,表明该地区就业人员劳动安全问题对就业质量影响的边际效应比较明显,中西部地区劳动安全影响不显著可能与就业环境和对工作安全的认识有关,但深层次的原因还有待进一步研究。另外中部地区的社会对话变量通过了显著性检验,分性别样本的回归结果也表明其边际效应明显。

总体上看,通过分样本回归剔除地区与性别影响后,各因素的边际影响基本趋同,这与前面的结果一致,验证了前面的估计结果具有较好的稳健性。 七、结论与建议

基于一手的就业质量调查数据,本文使用就业质量满意度调查信息,构建个人就业质量被解释变量,利用有序Logit模型对我国新时期个人就业质量的主要影响因素及机制进行了实证分析。为了避免内生性的影响,本文采用了两阶段工具变量法进行估计。研究发现,劳动报酬因素对就业质量具有显著的提升作用,工作时间因素对就业质量的影响力逐渐增加,职业发展因素对就业质量的总体作用相对较弱,职业尊重因素对就业质量提升的边际效果最明显。根据上述研究结果,可得如下政策建议。

第一,针对当前我国劳动者对职业受尊重程度最为关注这一特点,应当在立法保护、政策执行、改变固有观念等方面多管齐下,提高劳动者尤其是从事社会经济地位较低职业劳动者的职业尊严。一方面,要通过广泛的社会宣传,改变既有社会观念的影响,形成“劳动有分工,职业无贵贱”的氛围,另一方面,也要加强立法保护,消除各种歧视和非市场因素对职业间社会经济地位差异的影响,提高这些职业的社会尊重程度。

第二,根据基于实际收入与期望收入比值的劳动报酬与就业质量显著正相关的结论,本文认为改革收入分配政策、调整低收入群体收入增长机制势在必行。本研究表明,个人期望收入与实际收入越接近,就业质量越高,但低收入群体的实际收入往往过低,而且缺乏有针对性的收入增长制度保障。事实上,低收入群体的收入增长与收入分配政策密切相关[33],所以我们建议在有针对性地加强技能培训的同时,通过改革收入分配政策,调整相应的收入增长机制,提高该群体的收入水平。

第三,在规范工作时间方面,尝试建立标准化和灵活化的双重工时模式。本文研究发现,工作时间、工作与生活平衡度与就业质量明显负相关,但如果在加班后能及时足额领取到加班费的情况下,则有很大一部分人并不反对长时间工作,甚至认为自己的工作生活平衡度还是较高的,这说明劳动者存在强烈的收入动机以及确保能够获得加班费的需求。这一发现揭示了工时标准化和灵活化的双重趋势正在中国演进,反映了就业质量的转型特点。因此我们建议,在相关劳动法规对工时进行标准化的同时,要加强对工时灵活化的制度安排,以保证劳动者选择不同工时的就业权利。

第四,应该致力于降低劳动力市场的地区、行业、部门分割收益,引导劳动者在更广泛的就业市场中进行工作搜寻,提高就业过程中的工作与专业匹配度。本研究发现,工作与专业匹配度越高越有利于就业质量的提高,但是目前在我国劳动力市场中广泛存在的各种制度性分割,强化了劳动者工作搜寻中的大城市倾向、垄断行业倾向和国有部门倾向,导致了很多劳动者为了获得各种分割性收益,不得不退而求其次降低工作岗位与所学专业间的匹配度。如果任由这种趋势发展,不但不利于劳动者个人职业生涯的发展,而且从长期来看,还会因为阻碍了企业劳动生产率的提升从而对我国未来的经济增长质量造成不利影响。

| [1] | 信长星.努力推动实现更高质量的就业[J].中国人口科学,2012(6):2-5. |

| [2] | 赖德胜,孟大虎,李长安.中国劳动力市场报告2011[M].北京:北京师范大学出版社,2011:11-30. |

| [3] | TAYLOR F.The principle of scientific management[M].New York:Harper & Row, 1911:20-56. |

| [4] | MASLOW A H.A theory of human motivation[J].Psychological Review, 1943, 50(7): 37-96. |

| [5] | WEBER M.The theory of social and economic organizations [J].New York,Free Press: 1947:158-324. |

| [6] | FAYOL H.General and industrial management[M]. Marshfield, MA:Pitman Publishing, 1949:24-59. |

| [7] | MINCER J.Investment in human capital and personal income distribution[J].The Journal of Political Economy,1958, 66(8):281-302. |

| [8] | SCHULTZ T.Transforming traditional agriculture[M]. New Haven: Yale University Press,1964:78-136. |

| [9] | FREDRIC K S. Braille usage : perspectives of legally blind adults and policy implications for school administrators . University of New Mexico, 1994:39-56. |

| [10] | VAN BASTELAER, Alos.Work organisation, a dimension of job quality: data from the adhocmodule of the 2001 labour force survey in the EU . Invited paper submitted by Eurostat to joint UNECE-Eurostat-ILO Seminaron Measurement of Quality of Employment,Geneva, 2002:50-106. |

| [11] | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Annual review of working conditions in the EU: 2003-2004[EB/OL].[2011-12-25].http://www.eurofound.eu.int. |

| [12] | RICHARD A.Measuring decent work with statistical indicators[J]. International Labor Review, 2003, 142(2): 147-178. |

| [13] | BONNE F, FIGUEIREDO B, STANDING G.A family of decent work indexes[J]. International Labor Review, 2003, 142(2):557-562. |

| [14] | LUCIE D, CHRISTINE E.Monitoring employment quality in Europe: European employment strategy indicators and beyond [R]. Centre Detudes de Lemploi,Document de travail, 2006:15-56. |

| [15] | United Nations Econconic Commission for Europe.Measuring quality of employment: country pilot reports[EB/OL].[2012-01-26]. http://www.unece.org/publications/oes/ STATS_MeasuringQualityEmploment.E.pdf, 2012. |

| [16] | GHAI D.Decent work: concept and indicators[J].International Labor Review, 2003, 34(2):113-146. |

| [17] | BESCOND D, CHATAIGNIER A,MEHRAR F.Seven indicators to measure decent work: an international comparison[J].International Labor Review, 2003, 142(2): 179-212. |

| [18] | 杨宜勇.失业冲击波[M].北京:今日中国出版社,1997:68-80. |

| [19] | 刘素华.建立我国就业质量量化评价体系的步骤与方法[J].人口与经济,2005(6):36-40. |

| [20] | 郭丛斌.二元制劳动力市场分割理论在中国的验证[J].清华大学教育研究,2004(2):43-49. |

| [21] | 李颖,刘善仕,翁赛珠.大学生就业能力对就业质量的影响[J].高教探索,2005(2):91-93. |

| [22] | 周少斌.影响高职毕业生就业质量的因素分析[J].职业教育研究,2008(2):64-65. |

| [23] | 杨河清,李佳.大学毕业生就业质量评价指标体系的建立与应用[J].中国人才,2007(8):28-29. |

| [24] | 柯羽.高校毕业生就业质量评价指标体系的构建[J].中国高教研究,2007(7):82-84. |

| [25] | 李实,杨穗.中国城市低保政策对收入分配和贫困的影响作用[J].中国人口科学,2009(5):19-27. |

| [26] | 代锋,吴克明.社会资本对大学生就业质量的利弊影响探析[J].教育科学,2009(3):62-66. |

| [27] | 孟大虎,苏丽锋,李璐.人力资本与大学生的就业实现和就业质量——基于问卷数据实证分析[J].人口与经济,2012(3):19-26. |

| [28] | STOCK J H, MOTOHIRO Y.Testing for weak instruments in linear IV regression // ANDREWS D W, STOCK J H. Identification and Inference for Econometric Models: Essay in Honor of Thomas Rothenberg. Cambridge University Press,2005:80-118. |

| [29] | 白重恩,钱震杰,武康平.中国工业部门要素分配份额决定因素研究[J].经济研究,2008(8):16-28. |

| [30] | 李稻葵,刘霖林,王红领.GDP 中劳动份额演变的 U 型规律[J].经济研究,2009(1):70-82. |

| [31] | 罗长远,张军.经济发展中的劳动收入占比:基于中国产业数据的实证研究[J].中国社会科学,2009(4):65-79. |

| [32] | 张车伟.中国初次收入分配格局的变动与问题——以劳动报酬占GDP份额为视角[J].中国人口科学,2010(5):24-35. |

| [33] | 罗楚亮.经济增长、收入差距与农村贫困[J].经济研究,2012(2):15-27. |