一、引言及文献综述

改革开放以来,我国的人力资本发展取得了显著成效。基于平均教育年限法估算的人力资本水平由1987年的5.68年上升到2010年的8.94年;基于永续盘存法估算的平均人力资本存量水平由1996年的1476元上升到2010年的6219元;基于终生收入法估算的人均人力资本水平由1985年的29.77千元上升到2010年的150.52千元①。在全国人均人力资本取得骄人成绩的背后,人力资本的区域分布状况日益引起学者们的重视。从全国范围内来看,我国区域人力资本分布呈现出东高西低的现象;以收入测算法估算的人力资本为例,江苏省2010年的人均人力资本为296.11千元,而同期甘肃省的人均人力资本仅为88.35千元。而目前的实证研究中,我国区域人力资本的差距随着时间推移是否会出现均衡的状态也一直没有定论。本文正是在前人研究的基础上,对基于三种测算方法估算的1987-2010年的省域人力资本进行空间相关性检验与收敛性分析,来考察我国区域人力资本的空间依赖性和区域分布相对差距的变化趋势,并探究这种变化趋势的深层原因。

① 数据根据历年《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》、《中国教育经费统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国物价及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》以及《中国人力资本报告2013》计算整理而得。

由于目前文献对我国省域间“人力资本收敛”的系统研究较少,因此本文在研究思路和研究方法上主要借鉴了国内外学者对“经济收敛”以及“教育、健康人力资本收敛”的研究成果,本部分主要对研究“收敛假说”的经典文献进行综述。收敛假说的理论研究诞生于20世纪50年代中期,索洛(Solow)和斯旺(Swan)为代表的新古典增长理论助推了国家之间或区域之间差距及其动态变化趋势的研究[1, 2]。新古典增长模型在一系列的假设条件下,认为经济的发展最终将趋于稳定状态。换句话说,一个国家人均产出的增长速度与初始水平呈负相关,从而使得落后地区能够赶上发达地区,这种现象称之为经济增长的收敛。依据经济学者们对经济增长收敛的定义,我们可以定义人力资本(增长)的收敛。人力资本的收敛是指人力资本初始水平比较低的地区(人力资本欠发达地区)的人力资本增长速度高于人力资本初始水平比较高的地区(人力资本发达地区)。

收敛假说的实证研究则在过去的20多年得到了较快的发展。国外学者如巴罗(Barro)和萨拉-依-马丁(Sala-I-Marti)利用收敛假说对美国和欧洲等发达国家和地区的经济收敛性进行了实证分析[3];此后,曼昆、罗默和魏尔(Mankiw,Romer & Weil)等人直接利用附加了人力资本的索罗模型对经济收敛进行实证分析[4]。国内学者如陈坚等人利用我国各省区人均产出1952-1993年的数据进行收敛性问题的实证分析[5];随后的魏后凯、樊杰、林毅夫、蔡昉等人均对我国省份间或地区间经济增长的收敛性做过实证分析[6, 7, 8, 9]。他们判定收敛的方法和标准也在不断发展,从分解泰尔指数的方法到在回归方程中加入地区虚拟变量的方法都有大量的研究成果。归纳一下,对经济发展收敛性的研究,历经了绝对收敛、条件收敛和“俱乐部”收敛三个认识阶段,即σ收敛、β收敛和俱乐部收敛三种,其中β收敛又可以分为β绝对收敛和β条件收敛。

国内外学者利用收敛假说对国家间、区域间教育和健康的实证研究颇丰。萨伯(Sab)和史密斯(Smith)利用3SLS方法对84个国家1970-1990年的人均教育资本和人均健康资本进行收敛性检验,实证结果表明总入学率、中级学校入学率、预期寿命、婴儿存活率等存在条件收敛性,且教育投资和健康投资存在较高的相关性[10]。赫苏斯(Jesús respo-Cuaresma)对经合组织(OECD)成员国1960-1990年的平均教育程度作了收敛性分析,实证结果表明基于不同统计数据库分析得到的结论是不同的[11]。斯塔马塔科斯(Stamatakis)和佩特拉科斯(Petrakis)分别对七个最先进的国家(OECD-G7)、发达国家(OECD)以及欠发达国家的入学率和万人中研究人员的数量进行了收敛性分析,结果表明组间国家的入学率存在发散现象,而组内国家的入学率存在收敛趋势[12]。玛塞拉(Marcella D’Uva)和瑞塔(Rita De Siano)利用回归与分类树(CART)的方法把意大利划分为三大区域,然后利用ADF检验方法,证实了意大利三大区域的人力资本存在“俱乐部”收敛[13]。谢童伟、张锦华等基于中国31个省(市)教育面板数据的实证分析,认为相比2000年之前的情况,在2000年全国义务教育经费投入体制改革后,各省教育差距及农村教育差距存在显著的β收敛特征,而城市教育发展的省际差距也存在着β收敛趋势[14]。韩海彬、李全生的研究表明,全国范围内以及东部地区各省之间的教育发展水平的差异呈先上升后下降的倒“U”型趋势,中、西部地区各省之间的教育发展水平的差异经过小幅波动后趋于缩小,两个地区的教育发展呈α收敛趋势[15]。总之,大量的文献研究了教育、健康(近几年)的收敛性趋势及对经济发展的重要作用,却鲜见对于人力资本存量是否存在收敛的研究。岳书敬对中国 30个省(重庆归入四川)人力资本水平进行的σ收敛和β收敛检验是目前唯一对中国人力资本收敛性开展的系统研究,他的结论是1990-2004年期间中国各省份的人力资本是绝对收敛的[16]。

另外,随着新经济地理学的兴起,空间计量技术在实证研究中的应用越来越广泛;但是,国内外学者利用空间计量的方法来研究各地区(国家)人力资本收敛的文献并不多,而利用该方法研究地区经济收敛的文献资料颇丰。雷伊(Rey)和摩恩陶瑞(Montouri)从空间计量经济学的角度研究了美国各地区经济收敛性,并通过空间计量模型的估算,得到美国各地区间经济增长收敛的实证结论[17]。库毕斯(Alexander Kubis)和施耐德(Lutz Schneider)利用空间动态面板模型研究了德国人力资本流动对经济收敛的影响[18]。本文借鉴了以上两篇文献的研究方法,将空间计量技术应用到省域间人力资本的收敛性分析中。 二、我国省域人力资本存量的测算

科学测算人力资本是对其进行收敛性分析的前提,关于中国人力资本水平估算的研究成果颇丰,较早见于周天勇使用舒尔茨的方法计算的全国1952-1990年人力资本规模[19],此后的众多学者对人力资本测算作了很多细致的工作。从众多的测算方法看,主要分为基于成本法、基于收入法和基于教育指标法三大类。其中,基于成本法的研究中代表性的是张帆、钱雪亚等;前者以1995年不变价格估计了中国1953-1995年的人力资本存量[20];后者按永续盘存法测算了1996-2006年全国及各省市区人力资本存量水平[21]。基于收入法的研究中杰出代表有王德劲、李海峥等。王德劲使用简化的预期收入方法估算了全国五个人口普查年份的人力资本存量[22];李海峥运用并改进了乔根森(Jorgenson)和弗拉梅尼(Fraumeni)的终生收入法(以下简称J-F法),计算了我国1985-2010年人力资本存量[23]。基于教育指标法的人力资本估算方法在实证研究中一直长盛不衰,蔡昉等以6岁以上人口的受教育程度来代表各省的人力资本存量水平[9];胡鞍钢采用15岁以上人口受教育程度分别计量了各省的人力资本存量水平[24],研究成果均产生了广泛的影响。

基于对不同测算方法所估算的省域人力资本空间收敛性特征比较的考虑,本文所选用的省域人力资本估算结果分别来源于教育指标测算法、成本测算法和收入测算法。基本的估算方法和数据来源分别是:基于教育指标法估算的省域人力资本时间跨度为1987-2000年,由于仅有6岁及以上人口的文盲半文盲、小学、初中、高中、大专及以上五级教育程度人口的抽样数据,本文将使用6岁及以上人口的平均受教育年数作为各省份人均人力资本水平的替代变量,将五级教育水平的年限分别设定为0年、6年、9年、12年、16年。基于成本测算法是借鉴物质资本存量的测算方法,运用永续盘存法来测算人力资本存量。该方法的基本思想是:将人力资本资产化,利用成本核算原理,将人身上所花费的全部支出(主要包括教育经费支出和卫生保健费支出)计算为人力资本价值,数据使用钱雪亚2008年的估算结果[21]。基于收入测算法是采用改进的J-F法把一个国家的人口按照性别、年龄、受教育程度分成不同的群体,然后加总不同群体的预期生命期的未来终生收入的现值得到一国的人力资本存量,基于该方法的省域人力资本存量数据采用《中国人力资本报告2013》公布的估算结果[23]。

表 1和表 2分别列出了变量名称、符号、释义和变量的描述性统计。其中,基于教育指标法估算的人力资本是以年数为单位的,本文考察的时间段为1987-2010年;而基于成本法和收入法估算的人力资本都是以货币估值的,单位是元,本文考察的时间段分别为1996-2010年与1987-2010年。成本估算法是以1996年为不变价,收入估算法是以1987年为不变价样本时间段的选择充分考虑了数据的可获得性和实证研究结论的可比较性。《中国人力资本报告2013》公布的各省(市、自治区)人力资本存量的最新年度为2010年,本文依据钱雪亚2008年的成本估算方法,估算了各省(市、自治区)2007-2010年的人力资本存量。

| 变量名称 | 变量符号 | 变量释义 |

| 省域人均人力资本增长率 | ln(hit/hi,t-1) | 本年人均人力资本存量hit与上年人均人力资本存量hi,t-1之比的对数值 |

| 期初人均资本存量 | lnhi,t-1 | 以上年人均人力资本存量hi,t-1的对数值衡量期初人均资本存量 |

| 空间权重矩阵 | W | 衡量地区空间位置依赖关系 |

| 测算方法 | 变量 | 均值 | 中位值 | 最大值 | 最小值 | 标准差 |

| 教育指标法 | ln(hit/hi,t-1) | 0.018 | 0.020 | 0.213 | -0.172 | 0.037 |

| lnhi,t-1 | 1.953 | 1.980 | 2.452 | 0.754 | 0.225 | |

| 成本法 | ln(hit/hi,t-1) | 0.104 | 0.087 | 0.486 | -0.403 | 0.175 |

| lnhi,t-1 | 8.107 | 8.229 | 10.830 | 4.804 | 0.913 | |

| 收入法 | ln(hit/hi,t-1) | 0.059 | 0.085 | 0.196 | -0.150 | 0.073 |

| lnhi,t-1 | 10.98 | 10.98 | 12.80 | 9.89 | 0.609 | |

| 资料来源:根据历年《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》、《中国教育经费统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国物价及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》、《人力资本水平——方法与实证》[21]以及《中国人力资本报告2013》[23]整理所得。 | ||||||

检验我国省域人力资本的β收敛性采用传统收敛模型还是加入空间因素的空间收敛模型取决于省域间人力资本是否具有空间相关性。本部分首先选定空间权重矩阵,然后对省域人力资本进行全局空间相关性检验和局部空间相关性检验,最后根据空间相关性检验结果进行模型的设定。 1.空间权重矩阵的设定

在进行空间相关性检验前,需要确定空间权重矩阵,因为地区空间位置依赖关系的信息是通过权重矩阵W来体现的。通常有两种方法来估计地区间的地理位置联系:相邻性指标或者距离指标。在相邻权重矩阵中,一般假设地理上的联系仅仅存在于具有共同边界的地区之间,因此wij=1表示两个地区拥有共同的边界,而当两个地区没有共同边界时wij=0。而基于距离的权重矩阵假设两个地区间相互影响的强度依赖地区中心点之间的距离或者地区首府间的距离,距离的度量既可以根据地球大圆上两个地区间的距离,也可以根据交通距离;而表示是否临近的指标可以使用距离的倒数,也可以使用距离的平方的倒数。相邻权重矩阵虽然简单易行,却不能真正反映省份间人力资本之间的相互联系和影响,因为地理位置接近但并不相邻的地区间亦存在相互影响和辐射。本文使用一种常用的空间权重矩阵W,定义如下:wij=1/dij2 i≠j,否则wij=0;其中,dij代表两地区地理中心位置之间的直线距离[25]。 2. 全局空间相关性检验

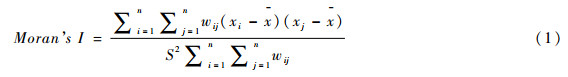

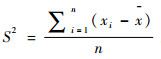

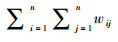

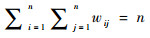

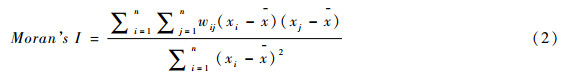

判断地区间是否存在空间相关性,最常用的检验方法包括Moran’s I检验、最大似然LM-Error检验及最大似然LM-Lag检验。其中,Moran’s I检验是由莫兰(Moran)最早提出来的,最简单也最方便。Moran’s I的表达式为:

其中, ,为样本方差,wij为空间权重矩阵的(i,j)元素,而

,为样本方差,wij为空间权重矩阵的(i,j)元素,而

。此时,莫兰指数I(Moran’s I)可以写为:

。此时,莫兰指数I(Moran’s I)可以写为:

Moran’s I的取值一般介于-1到1之间,大于0则表示正自相关,即高值与高值相邻,低值与低值相邻;小于0则表示负自相关,即高值与低值相邻。一般来说,正自相关要比负自相关更为常见。如Moran’s I趋近于0,则表示空间分布是随机的,不存在空间自相关。莫兰进一步指出,莫兰指数I近似服从期望为E(I)、方差为V(I)的正态分布,即:Z=(I-E(I))/V(I)1/2~N(0,1)。

表 3、表 4和表 5分别是利用Stata 13.1软件计算的我国省域间人均人力资本的Moran’s I和相关统计量的值。其中,表 3列出的是我国31个省(市、自治区)1987-2010年平均受教育年限的Moran’s I和相关统计量的值;表 4给出的是我国30个省(市、自治区,西藏除外)1996-2010年基于成本测算法的人均人力资本的Moran’s I和相关统计量的值;表 5给出的是我国22个省(市、自治区)1987-2010年基于收入测算法的人均人力资本的Moran’s I和相关统计量的值。

| 年份 | Moran’s I | z | p-value | 年份 | Moran’s I | z | p-value |

| 1987 | 0.116 | 4.269 | 0.000 | 1999 | 0.106 | 4.013 | 0.000 |

| 1988 | 0.116 | 4.269 | 0.000 | 2000 | 0.106 | 4.025 | 0.000 |

| 1989 | 0.116 | 4.269 | 0.000 | 2001 | 0.122 | 4.445 | 0.000 |

| 1990 | 0.115 | 4.223 | 0.000 | 2002 | 0.130 | 4.602 | 0.000 |

| 1991 | 0.116 | 4.269 | 0.000 | 2003 | 0.115 | 4.226 | 0.000 |

| 1992 | 0.116 | 4.269 | 0.000 | 2004 | 0.121 | 4.406 | 0.000 |

| 1993 | 0.115 | 4.167 | 0.000 | 2005 | 0.121 | 4.387 | 0.000 |

| 1994 | 0.116 | 4.269 | 0.000 | 2006 | 0.122 | 4.402 | 0.000 |

| 1995 | 0.111 | 4.128 | 0.000 | 2007 | 0.115 | 4.177 | 0.000 |

| 1996 | 0.109 | 4.037 | 0.000 | 2008 | 0.118 | 4.281 | 0.000 |

| 1997 | 0.114 | 4.108 | 0.000 | 2009 | 0.116 | 4.268 | 0.000 |

| 1998 | 0.112 | 4.096 | 0.000 | 2010 | 0.124 | 4.413 | 0.000 |

| 年份 | Moran’s I | z | p-value | 年份 | Moran’s I | z | p-value |

| 1996 | 0.103 | 3.936 | 0.000 | 2004 | 0.122 | 4.402 | 0.000 |

| 1997 | 0.115 | 4.177 | 0.000 | 2005 | 0.123 | 4.413 | 0.000 |

| 1998 | 0.116 | 4.268 | 0.000 | 2006 | 0.130 | 4.602 | 0.000 |

| 1999 | 0.113 | 4.205 | 0.000 | 2007 | 0.129 | 4.591 | 0.000 |

| 2000 | 0.117 | 4.354 | 0.000 | 2008 | 0.135 | 4.963 | 0.000 |

| 2001 | 0.118 | 4.281 | 0.000 | 2009 | 0.139 | 5.007 | 0.000 |

| 2002 | 0.121 | 4.406 | 0.000 | 2010 | 0.144 | 5.142 | 0.000 |

| 2003 | 0.121 | 4.387 | 0.000 | - | - | - | - |

| 年份 | Moran’s I | z | p-value | 年份 | Moran’s I | z | p-value |

| 1987 | 0.067 | 2.103 | 0.018 | 1999 | 0.074 | 2.202 | 0.014 |

| 1988 | 0.078 | 2.300 | 0.011 | 2000 | 0.076 | 2.235 | 0.013 |

| 1989 | 0.084 | 2.441 | 0.007 | 2001 | 0.082 | 2.340 | 0.010 |

| 1990 | 0.079 | 2.334 | 0.001 | 2002 | 0.086 | 2.424 | 0.008 |

| 1991 | 0.075 | 2.233 | 0.013 | 2003 | 0.091 | 2.514 | 0.006 |

| 1992 | 0.076 | 2.250 | 0.012 | 2004 | 0.096 | 2.598 | 0.005 |

| 1993 | 0.078 | 2.293 | 0.011 | 2005 | 0.097 | 2.638 | 0.004 |

| 1994 | 0.076 | 2.247 | 0.012 | 2006 | 0.109 | 2.856 | 0.002 |

| 1995 | 0.077 | 2.261 | 0.012 | 2007 | 0.114 | 2.952 | 0.002 |

| 1996 | 0.078 | 2.283 | 0.011 | 2008 | 0.122 | 3.091 | 0.001 |

| 1997 | 0.079 | 2.300 | 0.011 | 2009 | 0.126 | 3.177 | 0.001 |

| 1998 | 0.076 | 2.234 | 0.013 | 2010 | 0.127 | 3.207 | 0.001 |

从表 3、表 4和表 5可以看出,无论采用哪种人力资本测算方法,其估计值均在考察期内存在正向空间自相关性(均通过了5%显著性概率检验),说明我国各省份人均人力资本水平呈现明显的空间聚集效应,即高水平的省份之间互相邻近,低水平的省份之间也相互邻近。另外,2000之后的Moran’s I值显著大于2000年之前的Moran’s I值,这意味着区域人力资本的空间相关性越来越高,人力资本的空间外溢性更加显著。其原因大概包括如下几个方面:第一,相邻区域之间由于地理环境、文化观念、行为方式的趋同性,导致了人们教育、健康等人力资本投资的趋同性,形成了相近的人均人力资本存量。第二,我国区域经济发展水平在空间分布上存在集聚现象,而经济发展水平和人力资本之间存在交互影响效应,人力资本是经济发展的重要推动因素,反过来经济发展又促进人力资本积累,从而经济发展水平高的区域往往伴随高的人力资本存量,使人力资本存量出现如经济发展水平一样的集聚现象。第三,随着当前经济社会,尤其是信息网络化技术的发展,相邻近地区的管理阶层和普通民众的交流次数更频繁,对人力资本的重要作用认识更深入,从而会相互借鉴人力资本积累的经验,实施相似的人力资本投资政策,从而形成人力资本的空间聚集现象。 3. 局部空间相关性检验

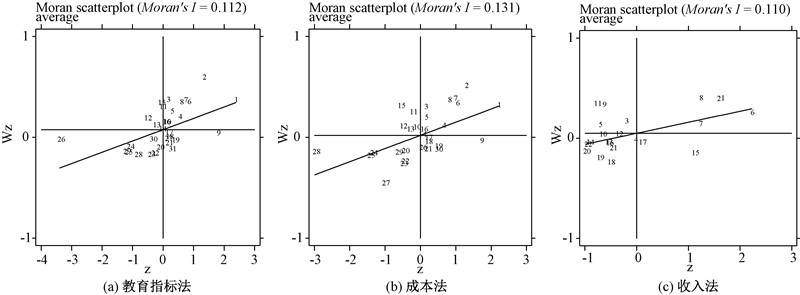

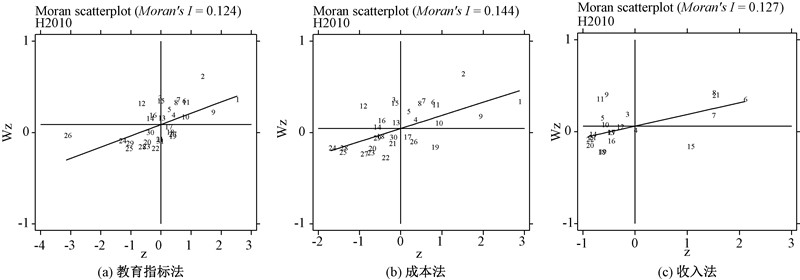

本文采用局部莫兰指数I来进一步反映区域人力资本的局部空间相关性。局部莫兰指数I的含义与全局莫兰指数I相似。正的Ii表示区域i的高(低)值被周围的高(低)值所包围;负的Ii表示区域i的高(低)值被周围的低(高)值所包围。由于篇幅所限,只列出了各类测算法的人力资本估算结果在考察时间内的几何平均值以及2010年度的莫兰指数散点图(见图 1和图 2)。

|

| 图 1 基于教育指标法、成本法、收入法的省域人力资本莫兰散点图(几何平均值) |

|

| 图 2 基于教育指标法、成本法、收入法的省域人力资本2010年度莫兰散点图 |

Moran’s I散点图分为四个象限,分别对应于空间单元与邻近单元之间的四种局部空间联系形式。位于第一象限的有北京、天津、上海、江苏、浙江等经济发达的城市,代表了高观测值单元被同是高观测值单元所包围。第二象限代表低观测值单元被高观测值单元所包围的空间联系形式,位于该象限的有河北、山东、安徽等省份,说明第一象限的省市对邻近省份产生较强的辐射作用,使位于第二象限的省份的人力资本提升空间较大。受到距离的影响,这种辐射作用随距离增加迅速减弱。因此,西部省份和部分中部省份落入到第三象限(低观测值单元被同是低观测值单元所包围),难以形成人力资本的空间溢出效应。人力资本水平较高的广东省落入第四象限(高观测值单元被低观测值单元所包围),说明广东省没有对周围地区产生显著的辐射作用,未形成人力资本水平的高—高集聚区。 4. 收敛模型的设定

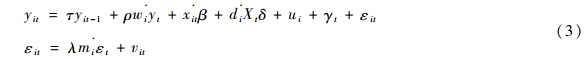

前面的空间相关性检验证实了我国区域人力资本具有空间溢出效应,而且随着时间的推移,空间溢出效应逐渐增强,因此使用传统收敛模型无法反映出人力资本的空间溢出效应,从而导致参数估计出现偏差,需要考虑引入空间交互影响因子。空间面板模型(SPDM)正是在普通面板模型基础之上加入了反映空间相互影响效应的因子 ,使模型能够更加接近现实,是空间计量经济学最新的研究成果之一。如新经济地理学中所述“区域的发展不仅依赖于自身的历史发展过程,还依赖于其与周围地区的空间相关程度”,因此考虑把空间因素引入到模型。空间面板模型的一般形式为:

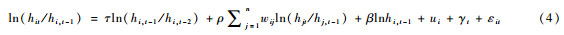

(1)空间自回归模型(SAR)。空间自回归模型是上述一般模型的第一种特殊情况,即λ=0,且δ=0。那么空间自回归模型(SAR)可以设定为: yit=τyit-1+ρwi'yt+xit'β+ui+γt+εit,结合收敛模型的定义得到空间收敛模型:

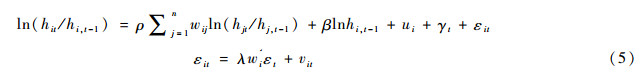

(2)空间自相关模型(SARAR)。如果τ=0且δ=0,则称为空间自相关模型。结合收敛模型的定义得到这种空间收敛模型的具体形式为:

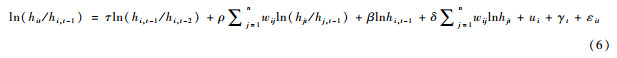

(3)空间杜宾模型(SDM)。如果λ=0,则称为空间杜宾模型。空间收敛模型的具体形式为:

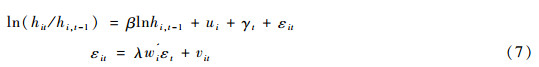

(4)空间误差模型(SEM)。如果τ=ρ=0且δ=0,则称为空间误差模型,空间收敛模型的具体形式为:

同截面数据收敛模型一样,如果系数β小于零,则我国各区域人均人力资本存量是收敛的;如果系数β是大于零的,则说明我国各区域人均人力资本存量不存在收敛性。 四、我国省域人力资本的β收敛性分析

本文以2000年作为分界点,分别对三种人力资本测算结果2000年前后以及整个考察时期在内的三个时期的样本数据进行空间面板计量分析。对于空间计量模型的选择要先按照安瑟林(Anselin)等的判断准则进行,即先通过对非空间面板模型残差的两个拉格郎日乘数指标(LMSAR和LMERR)及其稳健性指标(Robust-LMSAR和Robust-LMERR)检验来判断采用空间滞后模型还是采用空间误差模型。如果检验支持SAR和SEM模型的一个或两个,还需要考虑更广义的空间计量模型[26]。需要进一步设定Wald检验来确定具体空间模型,Wald检验设定两个原假设:第一个原假设H01:δ=0;第二个原假设H02:δ+ρβ=0。如果原假设H01成立,并且LM检验支持SAR模型,则应选择SAR模型;如果原假设H20成立,且LM检验支持 SEM模型,则应选择SEM模型;如果上述两个条件均不满足,或Wald检验结果同时拒绝了两个原假设,则应选择 SDM或SARAR模型。

另外,对于空间面板模型应该采用随机效应形式还是固定效应形式,我们使用常用的F统计量和Hausman检验法对面板数据的三种模型形式(混合模型、固定效应模型、随机效应模型)进行选择,其中,F统计量用于判断使用混合模型还是固定效应模型,Hausman检验用于固定效应模型和随机效应模型之间的选择。检验结果表明(见表 6),固定效应模型最为合理。因此,本文下面的模型都是采用的固定效应模型。

| 项目 | 内容 | |

| 混合模型vs.固定效应模型 | 混合模型vs.固定效应模型 | |

| 检验方法 | 方法:F统计量检验 | 方法:Hausman检验 |

| H0:混合效应;H1: 固定效应 | H0:随机效应;H1: 固定效应 | |

| F统计值28.77 | Chi-Sq.统计值22.80 | |

| 检验结果 | 判断依据Prob.=0.0 | 判断依据Prob.=0.0 |

| 判断结果推翻H0,采用H1 | 判断结果推翻H0,采用H1 | |

根据表 7中普通面板的回归结果,回归残差的LM检验结果表明:四个LM检验指标有三个通过了5%水平的显著性检验,这说明普通面板模型得到的残差存在空间相关性,即普通面板模型无法准确刻画被解释变量与解释变量之间的关系。另外,由于同时满足了SAR和SEM模型,需要进一步检验更广义的空间面板模型SDM和SARAR的合理性。对SDM模型所设定的两个原假设(前面提及的H01和H02)进行的Wald检验均拒绝;另外,SDM模型的拟合优度要高于SARAR模型。

| 变量 | 模型时段(1987-2010) | ||||

| PD-FE model | SDM-FE model | SAR-FE model | SARAR-FE model | SEM-FE model | |

| β | -0.0485*** (-10.47) |

-0.1317*** (-5.70) |

-0.0304*** (-3.30) |

-0.1505*** (-6.97) |

-0.1345*** (-6.21) |

| τ | -0.3031*** (-9.07) |

||||

| Wiln(Hit) | 0.0353*** (4.77) |

||||

| ρ | 0.1656*** (10.34) |

0.1567*** (9.48) |

-0.1016** (-2.00) |

||

| λ | 0.2228*** (17.77) |

0.2044*** (9.96) |

|||

| σ | 0.0062 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 |

| logL | 1482.9 | 1471.8 | 1471.8 | 1471.8 | |

| 组内R2 | 0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |

| Obs | 713 | 682 | 682 | 713 | 713 |

| LMSAR | 5.24** | ||||

| R-LMSAR | 8.36*** | ||||

| LMERR | 1.25 | ||||

| R-LMERR | 8.72*** | ||||

| 注:1.括号内的数值为标准差;2.***、**、*分别代表在1%、5%和10%水平下显著:3.β为收敛系数,τ为被解释变量的一阶滞后系数,Wi(lnHit)表示解释变量的空间滞后系数,ρ为空间滞后系数,λ为误差项空间滞后系数;4.σ为标准差,R2为拟合优度,logL为对数似然值,Obs为回归样本数;5.LMSAR、LMERR为正常拉格朗日乘数检验,R-LMSAR、R-LMERR为稳健的拉格朗日乘数检验。 | |||||

综合各种因素,本文采用的是个体固定效应空间杜宾模型①,由于该模型中引入了解释变量的空间滞后项,该项能够在一定程度上与模型中的空间自相关的遗失变量相关,从而可以较好地解决由遗失变量产生的内生性问题。空间计量方法是解决被解释变量内生性问题的另一条有效的途径[25],我们在利用极大似然估计方法做出一致无偏估计时,空间效应系数将会受到对数似然函数中的雅可比项(Jacobian Term)的约束,从而可以有效解决内生性问题[27]。由于篇幅所限,后面省略了模型筛选过程,直接列出了具体的模型类型。 1. 基于教育指标测算法的省域人均人力资本收敛性分析

从表 8看出,无论从整个考察阶段还是分阶段来看,人力资本期初值的回归系数(β)均为负,表明人力资本增长率与期初值负相关,期初值越大,人力资本增长越慢,反之越快,呈现出一种人力资本富裕地区与贫乏地区收敛的趋势。总之,基于教育指标法估算的区域人力资本是收敛的,但不存在“俱乐部”现象由于本文采用的是固定效应模型,所以地区虚拟变量都不显著。

由于人力资本的代理指标选用的是平均受教育程度,所以需要从教育方面来分析这一现象出现的机理。第一,国家逐步明确了教育的重要战略地位,采取了多种举措保障了各地区教育的均衡发展,从而使各地区平均受教育程度的差异逐渐缩小。比如从2000年开始,我国加强与重视各地区的农村小学与初中教育的普及与发展,明确了农村教育在教育工作中重中之重的战略地位;2005年底又决定将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围。此外,党的十七大报告提出了要保障教育公平和促进义务教育均衡发展的重要思想,并且同年在农村地区全部实现了免费义务教育。第二,各区域教育财政资源配置整体上呈现收敛性。顾佳峰在对中国各地区基础教育财政资源配置是否存在收敛性的实证研究中发现[28],教育财政资源配置在小学层面呈收敛,即地区差异在逐步缩小;初中层面的收敛性不明显;高中层面的收敛性占主导。夏焰和崔玉平对我国31个省域的普通高等学校生均事业经费支出的计量研究表明,全国范围内高等教育经费支出增长率与期初支出水平负相关,存在显著的收敛性[29]。第三,我国区域教育财政资源配置存在比较显著的空间自相关性,邻近地区的教育财政资源配置通过交互影响形成区域聚集效应,加快了教育财政资源配置的收敛性[30]。此外,通过表 8可以看出,各区域当期平均受教育程度的增长率与上一期平均受教育程度的增长率呈负相关(τ<0),从而避免出现各区域平均受教育程度增长速度的“马太效应”。

| 变量 | 时期/模型类型 | ||

| 1987-2010年 SDM-FE model |

1987-2000年 SDM-FE model |

2000-2010年 SDM-FE model |

|

| β | -0.1317*** (-5.70) |

-0.4001*** (-6.71) |

-0.4954*** (-9.06) |

| τ | -0.3031*** (-9.07) |

-0.2194*** (-4.08) |

|

| Wiln(Hit) | 0.0353*** (4.77) |

0.1194*** (6.29) |

0.1564*** (8.65) |

| ρ | 0.1656*** (10.34) |

0.1658*** (7.30) |

0.1828*** (8.92) |

| σ | 0.0011 | 0.0012 | 0.0007 |

| logL | 1482.9 | 730.1 | 751.95 |

| 组内R2 | 0.16 | 0.23 | 0.30 |

| Obs | 682 | 403 | 310 |

| 注:1.括号内的数值为标准差;2.***、**、*分别代表在1%、5%和10%水平下显著;3.β为收敛系数,τ为被解释变量的一阶滞后系数,Wi(lnHit)表示解释变量的空间滞后系数,ρ为空间滞后系数;4.σ为标准差,R2为拟合优度,logL为对数似然值,Obs为回归样本数。 | |||

利用成本法估算的人力资本也表现出了区域收敛性(见表 9)。该方法定义的人力资本存量是历史人力资本投资累积的结果,其中测算的人力资本投资主要包括教育投资和卫生保健投资。与我国教育财政资源配置类似,政府的卫生投资同样具有空间溢出性,而且这种作用在逐年增强;政府卫生支出在空间上存在着显著的互补效应,说明中国地方政府存在着“邻里模仿”[18]。此外,1996-2010年中西部地区的人力资本投资年均增速并没有呈现出落后的态势,年均增速前十位中有5个是中西部省份,而年均增速的后十位中也有东部省份。其中有9个中西部省(市、自治区)的年均增速超过了全国平均增速①。

| 变量 | 时期/模型类型 | ||

| 1987-2010年 SDM-FE model |

1987-2000年 SDM-FE model |

2000-2010年 SDM-FE model |

|

| β | -0.2267*** (-20.03) |

-0.1716*** (-16.95) |

-0.2084*** (-12.64) |

| ρ | 0.1503*** (4.81) |

0.1931*** (5.84) |

0.1270** (2.29) |

| Wiln(Hit) | 0.0457*** (10.09) |

0.0514*** (7.73) |

0.0403*** (5.37) |

| σ | 0.0027 | 0.0012 | 0.0020 |

| 组内R2 | 0.51 | 0.65 | 0.58 |

| logL | 341.9 | 229.3 | 168.5 |

| obs | 420 | 120 | 300 |

| 注:1.括号内的数值为标准差;2.***、**、*分别代表在1%、5%和10%水平下显著;3.β为收敛系数,τ为被解释变量的一阶滞后系数,Wi(lnHit)表示解释变量的空间滞后系数,ρ为空间滞后系数;4.σ为标准差,R2为拟合优度,logL为对数似然值,Obs为回归样本数。 | |||

利用收入法估算的人力资本与利用教育指标法和成本法估算的人力资本在区域收敛性实证结果上是不同的,随着时间推移,各地区人力资本没有出现收敛的趋势(见表 10)。而在整个考察期间内,增长率与期初值的回归系数(β)不显著,并无明显的β收敛。2000年之前,存在着全域范围内的弱β收敛,2000年之后,这种β收敛趋势不再存在。

| 变量 | 时期/模型类型 | ||

| 1987-2010年 SDM-FE model |

1987-2000年 SDM-FE model |

2000-2010年 SDM-FE model |

|

| β | 0.0171* (1.64) |

-0.1878*** (-5.21) |

0.0543*** (3.38) |

| τ | 0.1680*** (8.26) |

0.2608*** (7.97) |

— |

| Wiln(Hit) | -0.0088** (-2.25) |

0.02608* (1.79) |

-0.0184*** (-2.99) |

| ρ | 0.1765*** (26.19) |

0.3070*** (33.4) |

0.2992*** (19.28) |

| σ | 0.0005 | 0.0006 | 0.0003 |

| logL | 799.7 | 604.0 | 539.2 |

| 组内R2 | 0.48 | 0.57 | 0.12 |

| Obs | 484 | 264 | 220 |

| 注:1.括号内的数值为标准差;2.***、**、*分别代表在1%、5%和10%水平下显著;3.β为收敛系数,τ为被解释变量的一阶滞后系数,Wi(lnHit)表示解释变量的空间滞后系数,ρ为空间滞后系数;4.σ为标准差,R2为拟合优度,logL为对数似然值,Obs为回归样本数。 | |||

收入测算法度量的是教育、健康等长期投资的收益。基于收入测算法的省际间人力资本不再具有收敛性,造成这一现象的原因大致有如下几点:首先,与物质资本不同,人力资本的集聚并不会造成人力资本边际报酬的下降,反而聚集了大量人力资本的地区相比人力资本的输出地区有更高的边际回报,这就可能会造成人力资本的“马太效应”。在我国,人力资本大量向东部沿海地区聚集,北京、上海和天津等城市吸引了大批量的高层次人力资本流入,这种现象的存在是人力资本没有出现收敛性的重要原因之一。其次,经济发展水平和人力资本积累之间的交互影响可能是我国区域人力资本存在差异性的主要原因。人力资本是经济增长的重要推动力,而经济增长又反过来推动人力资本的积累。中国省际间经济发展水平的绝对差异一直处于上升趋势,而相对差异则在经历了几次波动后又趋于扩大。中国省际间经济增长并不具有明显的绝对收敛性,从而导致区域间经济的发散性和人力资本的发散性并存。最后,表 10的结果也在一定程度上反映出我国地区收入的相对差距没有呈现出缩小的趋势。 4.基于三类测算法的实证研究结论的比较分析

前面的实证研究结论并不一致(见表 11),主要原因在于人力资本度量指标的选择问题。国际经济合作与发展组织(OECD)对人力资本的定义是:“人力资本是个人拥有的能够创造个人、社会和经济福祉的知识、技能、能力和素质。”从该定义看出,人力资本是蕴藏于人身的知识和技能,涵盖了教育、健康等多种因素,所以教育、健康或者两者之和都仅仅度量人力资本的某一个方面或某几个方面,并非人力资本的全部。基于教育指标测算法和成本测算法的实证研究结论是一致的,只能说明人力资本中的教育、健康等构成因素在不同省份间的相对差距是缩小的;相比较而言,收入测算法不仅能够反映出教育、健康等因素对人力资本积累的重要作用,而且反映了培训、工作经验等其他因素对人力资本积累的重要作用,从而能够更加准确合理地测度人力资本存量,所以基于收入测算法的实证研究结果更加贴近现实情况。因此,三个实证结果在本质上并不矛盾。

| 测算方法 | 测算结果 | ||

| 教育指标法 | (1987-2010年)收敛 | (1987-2000年)收敛 | (2000-2010年)收敛 |

| 收入法 | (1987-2010年)发散 | (1987-2000年)收敛 | (2000-2010年)发散 |

| 成本法 | (1996-2010年)收敛 | (1996-2000年)收敛 | (2000-2010年)收敛 |

本文采用空间计量技术手段,突破传统研究中仅考虑时间因素而忽视空间因素的局限性,同时考虑了时间因素和空间因素对人力资本增长的影响,建立空间面板数据模型,分析我国1987-2010年(成本测算法的考察时间为1996-2010年)省域人均人力资本的收敛性。实证研究结果表明,引入空间因素后,我国省域人力资本具有显著的正向空间依赖性或空间相关性,人力资本在区域上并非无规律的随机分布,而是在京津、苏沪浙地区形成了高—高聚集的良性发展态势,并对周围区域产生辐射作用,人力资本积累的空间溢出效应显著;而且,这种空间溢出效应随时间的推移越来越显著,比如2000年以后的空间相关性明显大于之前的空间相关性。无论从整个考察期还是分时段来看,基于教育指标测算法和成本测算法的省域人力资本都存在收敛性;但是,基于收入测算法的省域人力资本在整个考察期内并没有表现出收敛性,虽然在第一个时段(1987-2000年)表现出弱收敛性。

从人力资本投资(教育、健康)的角度来看,本文的实证研究结果对于我国区域和谐、包容性发展是一个利好信息。人力资本是经济增长的重要推动力,而教育、健康是人力资本的重要组成部分,基于教育指标测算法和成本测算法的省域人力资本收敛说明我国区域教育投入、卫生保健投入的相对差距在逐渐缩小,我国区域协调发展取得了较好的效果。但是,不容忽视的是各区域的人力资本投资收益(地区收入)并没有出现收敛趋势,因此需要我国各级政府制定切实有效的政策措施来提高人力资本投资的运行效率,实现区域收入的均衡发展。

此外,本文的实证结果具有十分重要的政策含义。首先,尽管人力资本在京津、苏沪浙地区形成了高—高聚集的良性发展态势,并且这种高—高集聚的区域有扩大的趋势,但是人力资本水平较高的广东省并没有对周围地区产生显著的辐射作用,这要求华南地区、中西部地区要结合自身的特点,借鉴广东省的人力资本投资政策,提高人力资本的投资力度,改善人力资本投资的环境。其次,由于人力资本的空间溢出效应有利于省域间人力资本的收敛,所以区域之间要通过加强人才交流和合作来增强这种空间溢出效应,以促进区域间人力资本的均衡分布。最后,关于省域间人力资本β收敛性的三个实证分析结果应该使我们意识到:我们既要重视人力资本的投资,也要更加关注人力资本投资的收益率。实现区域间人力资本均衡发展是一个长期的、动态的历史发展过程,必须有计划、有步骤地进行,切勿急功近利。

| [1] | SOLOW M.A contribution to the theory of economic growth[J].Quarterly Journal of Economics,1956,70(1):65-94. |

| [2] | SWAN W.Economic growth and capital accumulation[J].Economic Record, 1956,32(63):334-361. |

| [3] | BARRO R J, SALA-I-MARTI. Convergence across states and regions[J]. Brookings Paper on Econ. Activity, 1991(1): 107-182. |

| [4] | MANKIW N G,ROMER D,WEIl D N. A contribution to the empirics of economic growth[J]. Quarterly Journal of Economics,1992,107:407-437. |

| [5] | CHEN Jian, FLEISHER B M. Regional income inequality and economic growth[J]. Journal of Comparative Economics, 1996(22):141-164. |

| [6] | 魏后凯.中国地区经济增长及其收效性[J].中国工业经济,1997(3):31-37. |

| [7] | 樊杰.近期我国省域经济增长的基本态势分析[J].地理科学进展,1997(3):8-16. |

| [8] | 林毅夫,蔡昉,都阳.中国经济转轨时期的地区差距分析[J].经济研究,1998(6):3-10. |

| [9] | 蔡昉,都阳.中国地区经济增长的趋同与差异[J].经济研究,2000(10):30-37. |

| [10] | SAB R, SMITH S C. Human capital convergence: international evidence [R].IMF Working Paper, 2001. |

| [11] | Jesús Crespo-Cuaresma. Convergence of educational attainment levels in the OECD: more data, more problems? [J].Economics of Education Review, 2006,25(2):173-178. |

| [12] | STAMATAKIS D, PETRAKIS P E. The human capital convergence fallacy: a cross country empirical investigation [J]. Educational Research and Reviews, 2006, 1(3): 98-107. |

| [13] | Marcella D'Uva, Rita De Siano. Human capital and "club convergence" in Italian regions [J]. Economics Bulletin, 2007, 18(1): 1-7. |

| [14] | 谢童伟,张锦华,吴方卫.中国教育省际差距收敛分析及教育投入体制效应评价与改进[J].当代经济科学,2011(7):31-36. |

| [15] | 韩海彬,李全生.中国区域教育发展的差异与收敛[J]. 高教发展与评估,2010(4):1-8. |

| [16] | 岳书敬.中国省级区域人力资本的收敛性分析[J].科技进步与对策,2008(6):166-168. |

| [17] | REY S J,MONTOURI B D. US regional income convergence: a spatial econometric perspective[J].Regional Studies,1999 (33):143-156. |

| [18] | Alexander Kubis, Lutz Schneider. Human capital mobility and convergence: a spatial dynamic panel model of the German regions[R]. IAB Discussion Paper, 2012. |

| [19] | 周天勇.论我国的人力资本与经济增长[J].青海社会科学,1994(6):25-29. |

| [20] | 张帆.中国物资资本和人力资本估算[J].经济研究,2000(8):65-71. |

| [21] | 钱雪亚. 人力资本水平——方法与实证[M].北京:商务印书馆,2011:215—243. |

| [22] | 王德劲,向蓉美.我国人力资本存量估算[J].统计与决策,2006(10):100-102. |

| [23] | 李海峥,BLOMQVIST A, FLEISHER B,等.中国人力资本报告2013 [EB/OL].[2014-12-20]. http://humancapital.c-ufe.edu.cn/plus/list.php?tid=120. |

| [24] | 胡鞍钢.从人口大国到人力资本大国:1980-2000年[J].中国人口科学,2002(5):21-29. |

| [25] | Tiiu Paas, Friso Schlitte. Regional income inequality and convergence processes in the EU-25[R]. HWWA Discussion Paper, 2006. |

| [26] | ANSELIN L. Lagrange multiplier test diagnostics for spatial dependence and spatial heterogeneity [J].Geographical Analysis, 1988, 20(1), 1-17. |

| [27] | ELHORST J P, Sandy Fréret. Evidence of political yardstick competition in France using a two-regime spatial Durbin with fixed effects [J].Journal of Regional Science, 2009,49(5):931-951. |

| [28] | 顾佳峰.中国基础教育财政收敛性实证研究[J].教育与经济,2008(4):48-53. |

| [29] | 夏焰,崔玉平.中国省际高等教育资源的优化配置[J].教育发展研究,2014(5):13-18. |

| [30] | 解垩.公共卫生投资的空间计量经济分析[J].统计与信息论坛,2008(6):88-92. |