一、 引言

农业剩余劳动力的转移是工业化、现代化的必然趋势。随着城镇化的推进,大量的农村剩余劳动力转移至城市或非农产业就业,根据国家统计局发布的《2013年全国农民工监测调查报告》,2013年外出农民工总量为1.66亿,占城镇就业总量的43%。我国城镇化率也从1978年的17.92%攀升至2012年52.54%左右①。然而,劳动力市场管制放松的同时却未进行全面的户籍改革,人口流动以劳动力流动为主。由于户籍制度的滞后,以劳动力流动主导的城镇化进程不可避免地带来了人口结构与经济结构的扭曲,并制约经济的发展。2014年6月30日,中共中央政治局召开会议,审议通过了《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,提出了“积极推进城镇化基本公共服务由主要对本地户籍人口向对常住人口提供的转变”,2014年12月4日,国务院法制办发布《居住证管理办法(征求意见稿)》规定,离开常住户口所在地的公民符合相关条件的,可以申领居住证,居住证持有人享受各项基本公共服务和便利。从而为劳动力的流动提供了更多制度保障。制度的改革能够促使农村劳动力供给大规模转移至非农产业,不仅能提高劳动参与率以及劳动力的供给,带来资源的重新配置,还能提高农民工的收入和社会保障程度,扩大消费从而平衡需求结构,达到提高潜在增长率的目的并促进经济增长。

① 数据来源:《中国统计年鉴2012》。

自2000年以来,我国居民消费率持续下滑,居民消费不足构成制约我国经济又好又快发展的重要因素。如何有效启动居民消费,如何扩大内需以促进经济增长,成了学术界关心的重要问题。而农民工市民化是扩大内需、促进消费的需要。由于低收入者平均消费倾向和边际消费倾向都更高,扩大内需必须以提高低收入群体消费水平为重点[1]。长期的城乡二元经济结构格局决定了我国居民消费结构的多层次特征,城镇居民和流动人口②在消费水平、消费模式等方面都有着较显著的差异。作为城镇化过程中的重要群体,流动人口在我国居民消费行为中扮演了怎样的角色?较之于城镇居民,其消费特点如何?影响其消费行为的因素有哪些?在研究微观主体的消费和储蓄选择行为的过程中,通过分析其消费行为的决策变量和特点,可以对宏观经济政策导向产生指导意义。

②本文中的流动人口,特指非户籍迁移人员,即离开户籍所在地到外地居住,同时户籍不发生迁移的人口。

基于以上背景,本文构建居民消费模型,重点研究影响不同居民消费群体的因素以及相关影响因素对消费的贡献度。定量分析两个问题:流动人口家庭与城镇居民家庭的消费差异以及影响不同收入人群消费差异的主要因素。

本文的主要创新在于:引入分位数回归的分析方法对流动人口与城镇居民的消费差异进行比较分析,从分位数的角度评价影响收入与消费的因素,并利用分位数分解法对不同收入人群的消费差异进行分解,充分考虑消费群体的异质性,针对不同消费层次和消费地区的人群的消费特征进行分析。

二、 文献综述西方消费理论的研究大致经历了四个阶段。第一阶段从凯恩斯的绝对收入假说开始,凯恩斯(Keynes)将收入引入对消费的研究,认为收入的增加会以一定的比例转为消费,而这个比例会随着收入增加而递减[2]。第二阶段,莫迪利安尼(Modigliani)和弗里德曼(Friedman)提出生命周期和持久收入假说[3, 4]。持久收入假说(permanent income hypothesis)认为消费者的收入可分为持久收入(permanent income)和暂时收入(transitory income),消费是持久收入的函数,由持久收入决定。生命周期假说(life-cycle hypothesis )提出消费者的消费是以一个人的生命周期中的收入为基础的,消费者会平滑一生的消费,基于消费者效用最大化原则,跨时最优化消费行为。生命周期理论为储蓄率的长期稳定性提供了一个合理的解释。第三阶段是霍尔(Hall)的随机游走模型。霍尔

在持久收入假说的基础上引入了理性预期,得出消费的变化是不可预测的的结论[5]。第四阶段,利兰(Leland)、泽尔德斯(Zeldes)、卡罗尔(Carroll)提出并发展了预防储蓄理论与流动性约束理论[6, 7, 8]。由此可见,消费理论经历了一个短期到长期,个人完全理性到有限理性,确定性条件和非确定性条件的发展过程。

对于一个发展中的国家,中国的“储蓄消费之谜”也引发国内外学者对中国居民消费和储蓄进行了大量研究。中国正处于经济转型期,在城镇化的背景下,经济转型期的不确定因素如何影响居民的消费?长期的“二元经济结构”模式制约消费的作用机制如何?这些疑问使得预防性储蓄理论和不确定性理论成了我国消费问题的研究热点。不确定性理论指出,在收入不确定的情况下,消费者会增加储蓄。而对于居民而言,未来收入的不确定可能来自个人或家庭情况的不确定性,也可能来自经济决策、经济环境的不确定性。由于我国资本市场的不完善,经济的快速增长和转型、社会保障体系的缺失,增强了居民的预防性储蓄动机,国内学者针对不确定性对消费的影响开展了广泛的研究。万广华等人通过测试霍尔的消费函数及拓展模型,分析了流动性约束与不确定性对我国居民消费行为演变的作用,强调了金融市场的不发达对我国居民消费的抑制作用[9]。万广华等人还对农户储蓄行为进行了研究,并使用家庭的财富存量、非农化程度、家庭成员是否在政府或事业单位任职等三个虚拟变量来衡量不确定程度[10]。罗楚亮通过分析收入不确定性、失业及医疗等支出的不确定性对城镇居民的消费影响,认为不确定因素对城镇居民消费有显著负效应[11]。施建淮和朱海婷指出我国居民的储蓄行为中的确存在预防性动机[12];易行健等人指出,二元经济结构所带来的农村居民收入不确定性,导致农村居民拥有更强的预防性储蓄动机[13]。

但现有研究多集中于城镇居民消费、农村居民消费亦或是城乡居民消费储蓄的问题,随着城镇化的推进,流动劳动力将会成为经济发展的重要推动力。城乡之间劳动生产率及居民收入差异的存在使得农村人口向生产率更高的城市流动,从而扩大社会的消费需求。中国农民受传统文化的影响较大,他们独特的、超稳定的且具有明显区域差异的心理与社会结构将为消费经济研究增添更多的不确定性[14]。同时,由于“示范效应”的作用,流动人口的消费不仅受其自身传统的消费习惯的影响,在融入城市生活的过程中,还受到周边城市居民消费习惯的影响。所以,流动人口的消费行为连接着城市和农村的消费结构、消费行为习惯、消费水平,随着城市化的不断推进,更多的农村劳动力将涌入城市并沉淀下来,对比城镇居民,对这一群体的消费行为进行研究是必要而迫切的。

国外方面对外来移民和本国居民的储蓄和消费行为的比较研究较为关注。德瑞格尔(Dreger)等人强调财富效应在研究消费行为时的重要性[15]。多伦(Doiron)等人利用分位数回归探讨了移民和本地居民在财富分配方面的差异,指出在整个分配过程中移民所积累的财富较之于本地居民更少,但是这种差距会随着时间的变化和人力资本的积累而减小[16]。伊斯兰穆(Islam)等人通过分析澳大利亚移民和当地居民的储蓄行为探讨了两者的收入与消费结构、财富差距,在此基础上,利用分位数回归和半参数分解法具体分析储蓄差异及各影响因素对储蓄差异的贡献,认为家庭收入是储蓄模式的关键影响因素,移民相对本地居民具有较强的储蓄倾向,同时指出移民家庭规模和原籍所在国等异质性对储蓄行为的影响[17]。阿蒂娜(Gatina)通过分析澳大利亚移民和本地居民的受教育程度、收入等影响储蓄的因素来判断两者的储蓄模式是否有差异,在此基础上进一步分析移民的原籍所在国的特征能否在一定程度上解释移民的储蓄行为。得出的结论是,移民相对于本地居民具有较少的储蓄,原籍所在国的人均GDP和老年人口抚养比与移民家庭储蓄呈正相关关系[18]。

国内方面对于中国经济转型过程中的重要群体——移民的消费行为的相关研究却较少。陈斌开等人考虑了户籍制度所导致的消费异质性,分析了城镇移民和城镇居民在消费行为上的差异,认为放松户籍限制可以提高移民的人均消费,提高居民总体消费水平[19]。张伟进等人通过构建一个具有城乡二元经济结构的动态随机一般均衡模型,探讨二元经济体系下的农民工迁移、户籍制度改革以及周期性波动如何影响城乡居民生活水平。该研究认为,户籍制度改革能够降低农民工的迁移成本,改善农民工福利与权利,无论从短期还是长期来看,都有利于提高城乡居民收入与消费[20]。廖直东等人利用“2009年乡城移民追踪调查数据”考察收入不确定性是否以及如何影响乡城移民的消费行为,认为收入不确定性对乡城移民的消费行为有显著的抑制作用[21]。明娟等人利用“2008年中国城乡劳动力调查数据”探讨了农民工家庭和城镇住户消费行为的差异,强调农民工家庭的边际消费倾向要显著小于城镇住户[22]。上述文献对我国流动人口的消费做了有益的探索,丰富了我国居民消费的研究。但以上文献并未考虑流动人口家庭和城镇家庭内部的异质性,在分析不同收入人群的消费差异时,仅仅从整体上分析了消费的均值差异。

基于此,本文利用2007、2008年“微观家庭收入调查数据”(CHIP 2007、CHIP 2008),引入分位回归思想,对消费人群进一步细分,并对不同收入人群的消费差异进行分位数分解,进一步探讨流动人口家庭和城镇居民家庭的消费差异及其影响因素。世界经验表明,居民消费与发展水平间具有倒“U”型结构,为此,本文进一步提出如下研究假说:居民消费收入弹性呈现倒“U”型,并在文中进行检验。本文的结果对于我们认识城镇居民与流动人口的消费差异提供了新的证据,从而有利于进一步了解消费差异背后的影响因素。

三、 数据描述与计量模型本文使用的数据来自北京师范大学中国收入分配研究院进行的“中国家庭收入调查”(CHIP),中国家庭收入调查已经相继在1988年、1995年、2002年、2007年和2008年进行了入户调查。2007年和2008年的CHIP调查也是RUMIC(中国农村—城镇移民)调查项目的组成部分,调查包含三个群体:农村住户、农村—城镇流动人口、城镇住户。基于该数据可以定量分析各种因素对不同居民群体消费的影响,本文使用2007年、2008年的城镇家庭调查数据和流动人口家庭调查数据进行比较研究。本文对原始数据进行了处理,剔除了部分缺失值和异常值,2008年的流动人口家庭调查是对2007年调查对象的跟踪调查,但由于部分跟踪调查对象的缺失,2008年增加了部分新的调查样本,笔者对2008年流动人口家庭的新老两部分样本进行了整理合并,整理后得到有效样本户。2007年的流动人口家庭为4930户,城镇家庭为4849户,2008年流动人口家庭为6608户,城镇家庭为3080户。

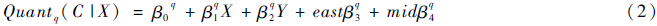

本文参照现有文献对于消费函数的定义[8, 11, 19],设定以下计量方程:

其中,C为家庭月人均消费,定义为家庭总消费/家庭规模①。对于流动人口的消费,调查过程中涉及耐用消费品的消费,对此本文借鉴伊斯兰穆的方法,对耐用消费品进行折减从消费中扣除,折减比例为15%[17]。Y为月人均收入②,为了降低异方差性对回归结果的影响,对于消费和收入均作了对数化处理。X为控制变量,参照罗楚亮和陈斌开等人[11, 19]对控制变量的选取办法,控制了可能影响居民消费的变量,主要包括生命周期(户主年龄、户主年龄的平方),持久收入(户主受教育年限、健康状况),预防性储蓄(户主单位所有制性质、职业、行业等),以及户主性别、家庭规模等主要变量③。ε为误差项。

① 移民家庭规模的定义,我们将其换算成被问卷覆盖的家庭人口数,并非移民家庭总人口。

② 城镇家庭的总收入通过家庭成员个人年收入的加总获得。

③ 本文中变量的定义及取值如下。户主受教育年限:高中=12年,初中=9年,小学=6年,文盲=0年;户主性别:男性=0,女性=1; 婚姻状况:未婚=0,已婚=1;行业:农林牧渔业=1,制造、采掘业=2,电力、煤气及水的生产和供应业、水利管理业=3,建筑业=4,交通运输、仓储及邮电通信业=5,批发和零售贸易、餐饮业=6,金融保险业=7,房地产业=8,社会服务业=9,教育卫生、文化体育和社会福利业=10,国家机关、党政机关=11,其他=12;健康:很健康=1,健康=2,一般=3,不太健康=4,很不健康=5。需要说明的是,行业及健康状况变量对消费的影响不显著,限于篇幅,因而在回归报告中没有得到体现。

表 1给出了2007、2008年CHIP统计数据中流动人口家庭和城镇家庭主要变量的描述性统计信息。首先,对2007、2008年的城镇家庭与流动人口家庭的主要变量描述性统计,城镇家庭的平均月收入和平均月消费均高于流动人口家庭,流动人口家庭的户主平均年龄相对城镇人口小,也体现了我国流动人口群体的年轻化,同时,流动人口的平均受教育年限相对较低,被调查对象中流动人口中未婚个体所占的比例较大,此外,流动人口户主男性的比例相对较高。接下来,从2007-2008年消费与收入的变化趋势来看,2008年的流动人口家庭消费和收入较之于2007年变化不大,而城镇家庭的消费和收入变化较大,其月人均收入数据从2007年的1701.98元增加至2742.05元。两者收入和消费的差距呈现逐渐扩大的趋势:2007年两者的人均月收入差距和人均月消费差距分别为288.87元和181.86元,2008年两者的人均月收入差距和人均月消费差距分别为1328元和656.52元。CHIP 2008年的数据调查的是居民2008年的收入与消费情况,通过数据可以看出,流动人口自身抵御风险的能力较弱,在遭遇经济危机时其收入受到的影响更大。

| 变量 | 2007 | 2008 | ||

| 流动人口 | 城镇居民 | 流动人口 | 城镇居民 | |

| 家庭人均月消费(元) | 833.09 | 1014.95 | 912.67 | 1569.19 |

| 家庭人均月收入(元) | 1413.11 | 1701.98 | 1414.75 | 2742.05 |

| 户主年龄(岁) | 30.55 | 48.69 | 32.97 | 43.01 |

| 户主性别 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.29 |

| 户主受教育年限(年) | 9.28 | 11.18 | 6.72 | 11.95 |

| 家庭规模(人) | 1.69 | 2.94 | 1.79 | 1.87 |

| 婚姻状况 | 0.54 | 0.87 | 0.66 | 0.90 |

| 样本量 | 4930 | 4849 | 6608 | 3080 |

分位回归分析基本思想由肯克(Koenker)和巴塞特(Bassett)提出,是对普通最小二乘估计(OLS)的一种扩展[23]。与最小二乘估计相比较,其优点在于:第一,回归参数能够随着因变量的不同分布点变动,更有利于对现象之间的回归关系进行更为细致、更为全面的分析;第二,其估计结果更加稳健,因为对误差项分布不做具体的假定,对非正态分布或者异常值拥有耐抗性。

不同于OLS用来估计自变量对因变量条件平均数的效果,分位回归分析作为一种更一般化的估计方法,其目的在于观察分布中不同分位点上自变量的不同作用程度。本文使用分位数回归分析流动人口与城镇居民在不同分位点上的消费行为差异,建立以下分位数回归模型:

其中,C为家庭月人均消费的对数,Y为家庭月人均收入的对数,X含义同(1)式。mid、east分别表示中部地区、东部地区。 β0q,β1q,β2q,β3q分别表示对各个变量参数估计的q 分位系数。我们分别对消费的25%、50%、75%、90%的分位数进行回归,从而可以更深入地比较流动人口和城镇居民消费差异,分位回归结果如表 2所示。

| 变量 | 0.25分位点 | 0.50分位点 | 0.75分位点 | 0.90分位点 | ||||

| 流动人口 | 城镇居民 | 流动人口 | 城镇居民 | 流动人口 | 城镇居民 | 流动人口 | 城镇居民 | |

| 家庭月人均收入 | 0.756*** (-0.030) | 0.553*** (-0.018) | 0.881*** (-0.021) | 0.609*** (-0.011) | 0.804*** (-0.016) | 0.658*** (-0.014) | 0.705*** (-0.016) | 0.663*** (-0.023) |

| 户主年龄 | 0.015** (-0.006) | -0.006 (-0.005) | 0.007*** (-0.002) | 0.001 (-0.004) | 0.002 (-0.003) | 0.006 (-0.004) | 0.003 (-0.008) | 0.003 (-0.005) |

| 家庭规模 | 0.081*** (-0.009) | -0.239*** (-0.014) | 0.057*** (-0.008) | -0.256*** (-0.006) | 0.060*** (-0.011) | -0.271*** (-0.007) | 0.025 (-0.016) | -0.275*** (-0.007) |

| 户主受教育年限 | 0.016*** (-0.005) | 0.022*** (-0.005) | 0.005** (-0.002) | 0.020*** (-0.004) | 0.005* (-0.003) | 0.021*** (-0.005) | 0.007** (-0.003) | 0.035*** (-0.006) |

| 婚姻状况 | -0.117*** (-0.039) | 0.532 (-0.506) | -0.039** (-0.019) | 0.324 (-0.466) | -0.054*** (-0.021) | 0.839** (-0.378) | -0.081** (-0.034) | 0.608** (-0.300) |

| 户主性别 | -0.019 (-0.020) | 0.037** (-0.017) | -0.007 (-0.012) | 0.045** (-0.017) | -0.031* (-0.016) | 0.044** (-0.017) | -0.029 (-0.020) | 0.050** (-0.020) |

| 中部地区 | -0.062*** (-0.022) | -0.281*** (-0.029) | -0.021* (-0.013) | -0.242*** (-0.023) | 0.020 (-0.020) | -0.162*** (-0.024) | 0.057* (-0.034) | -0.086*** (-0.027) |

| 东部地区 | 0.054*** (-0.016) | 0.035** (-0.017) | -0.007 (-0.012) | 0.032*** (-0.012) | -0.027* (-0.016) | 0.053*** (-0.012) | -0.005 (-0.026) | 0.109*** (-0.024) |

| 截距项 | 0.527*** (-0.162) | 1.335*** (-0.193) | 0.145 (-0.141) | 0.829*** (-0.139) | 0.986*** (-0.133) | 0.397** (-0.178) | 1.959*** (-0.210) | 0.489* (-0.281) |

| R2 | 0.2560 | 0.3553 | 0.3138 | 0.3801 | 0.3250 | 0.3899 | 0.3161 | 0.3698 |

| 注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著,括号内为稳健标准误。 | ||||||||

从表 2可以看出,收入对消费有显著的正向影响,反映了“当期收入是影响居民消费的主要因素”。对于流动人口和城镇居民家庭,其消费收入弹性均小于1,是缺乏弹性的,说明我国居民的消费整体较为谨慎。流动人口家庭和城镇居民家庭消费收入弹性在0.25分位点处差异最大,随着收入的增加,消费收入弹性差异不断减小,消费收入弹性差异从0.25分位点处的0.203降到0.90分位点处的0.042。在不同分位点,流动人口的消费收入弹性均大于城镇人口,对于流动人口家庭,消费收入弹性在低分位点的上升最为明显,从0.25分位点的0.756迅速上升至0.50分位点的0.881,表示在0.50分位点处收入增长1个百分点,则消费会随之增长0.881个百分点,接着从0.75分位点的0.804下降到0.90分位点的0.705。处于0.25分位点的低收入阶层虽然消费意愿较高,但由于受到收入预算的约束无法实现其消费意愿,随着分位点的走高,处于0.75分位点的高收入阶层虽然预算约束相对较小,但是他们将收入的大部分转化成了预防性的储蓄,消费意愿有所回落,消费收入弹性大致呈现倒“U”型。同时,这也说明流动人口在较低消费水平下收入的增加可以使其消费意愿增强,满足其潜在的效用。而要释放这一消费需求又需要政府扩大保险、医疗及教育等公共产品的供给,以减少农民工的后顾之忧,这样才能整体提高流动人口家庭的消费水平。而城镇家庭的消费收入弹性随着收入的增加而缓慢增加,可见收入对其消费影响比较平稳,从低分位点到高分位点,消费收入弹性都基本在0.6左右,即收入增长1%,消费随之增加0.6%。

其他控制变量上,“户主受教育年限”在任何分位点对于消费的影响都高度显著。说明总体来看,“高学历者获得较高的收入回报”,反映了收入增长预期对居民消费的正向影响。家庭规模的影响整体显著,其对流动人口家庭消费的影响为正向且显著,而对城镇家庭消费的影响呈现负向效应。在年龄因素对消费的影响上,对于流动人口家庭,户主年龄因素在低分位点影响不显著,而在高分位点影响显著。这可能跟不同年龄者从事的职业有关,其收入消费与年龄存在较大关系。而对于城镇家庭,年龄因素在各个分位点对消费的影响都不显著。这可能与家庭收入是以家庭为单位有关,家庭收入在不同年龄的家庭成员之间没有绝对分开。年龄对居民的消费存在影响,但影响的形式较为复杂,也说明年龄对收入的影响可能是非线性的。地区因素对消费的影响整体较为显著。地区因素对城镇家庭人均消费的影响显著,中部地区对城镇家庭消费的影响有较大的负效应,说明中部地区经济发展水平相对滞后抑制了消费;相反,东部地区对城镇家庭消费的影响有较大的正向效应。而对于流动人口家庭,地区因素对家庭消费的影响整体呈现负向效应。

为了了解流动人口家庭和城镇家庭在外部经济不确定性增强条件下的消费差异,本文将2007年和2008年分位回归结果中的家庭月人均收入回归结果作对比(见表 3)。在整个分位分布上,2008年城镇居民家庭的消费收入弹性较2007年大幅减少,高分位端的减小幅度相对低分位端更大,0.90分位点收入的消费收入弹性从2007年的0.663降至2008年的0.373,消费意愿显著下降,说明城镇家庭中的高收入群体家庭资产受金融危机的影响更大。而流动人口家庭的消费收入弹性较为平稳,变化幅度不大,这可能反映了两组人群消费开支内容的差异化。对于流动人口家庭,家庭的主要开支是衣着、食品等生活必需品开支,而城镇家庭生活必需品开支占家庭总消费的比例较小,当遭遇金融危机时,城镇家庭会大幅削减非生活必需品开支。

| 家庭月人均收入 | 0.25分位点 | 0.50分位点 | 0.75分位点 | 0.90分位点 | ||||

| 流动人口 | 城镇居民 | 流动人口 | 城镇居民 | 流动人口 | 城镇居民 | 流动人口 | 城镇居民 | |

| 2007年 | 0.756*** (-0.030) | 0.553*** (-0.018) | 0.881*** (-0.021) | 0.609*** (-0.011) | 0.804*** (-0.016) | 0.658*** (-0.014) | 0.705*** (-0.016) | 0.663*** (-0.0228) |

| 2008年 | 0.851*** (-0.022) | 0.421*** (-0.030) | 0.833*** (-0.016) | 0.459*** (-0.026) | 0.756*** (-0.013) | 0.434*** (-0.026) | 0.718*** (-0.019) | 0.373*** (-0.034) |

| 注:同表2。 | ||||||||

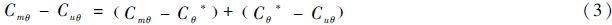

本研究依照马查多(Machado)和马塔(Mata)的方法[24],通过构造反事实状态对城镇居民和流动人口在不同分位点上的消费差异进行基于分位回归的分解[18]。分位数分解能够揭示不同分位点上的消费差异。

城镇居民和流动人口家庭消费的条件分布可以分解为:

其中,Cθ* 为第 θ 分位点处的反事实家庭人均消费。定义反事实分布为 F(C*|ZU,βR),ZU 为影响流动人口家庭人均消费的变量分布,βR 为影响城镇家庭人均消费的变量的分位数回归系数,反事实状态是赋予流动人口家庭以城镇家庭的特征。即构造一个反事实问题:如果流动人口家庭拥有城镇居民家庭的收入水平,那么其家庭消费会如何变化?两者的消费差异如何变化?为此,我们需要在条件分位回归模型的基础上,利用概率积分变换得到带有协变量的收入边际密度估计。然后,通过随机抽样和替换过程构造反事实收入。具体步骤为如下。

第一步,从均匀分布U[0, 1]中随机抽取一个样本容量为m的样本,u1,u2,…,um。第二步,在城镇家庭样本中,分别以 θ=u1,u2,…,um 做分位数回归,得到m个分位数回归的系数向量 βθR。第三步,从流动人口家庭的被解释变量中有放回地重复随机抽样,抽取一个样本容量为m的样本表示为 ZU 。第四步,把步骤二中得到的系数和步骤三中得到的样本相结合,得到一个新的样本,它便是我们需要的边际分布样本,即反事实分布样本。

公式(3)中第一部分是回报影响,由回归参数的不同引起,第二部分是变量影响,由自变量的不同取值引起。基于2008年的数据做分位数分解,结果如表 4所示。

| 分位数 | 总差异 | 回报影响 | 变量影响 |

| 0.25 | -0.0981 | 1.8820 | -1.9801 |

| 0.50 | -0.1267 | 1.9046 | -2.0313 |

| 0.75 | -0.2105 | 1.8408 | -2.0513 |

| 0.90 | -0.2362 | 1.6846 | -1.9208 |

以上结果显示,回报影响和变量影响的大小随着分位点的不同而发生变化,均呈现先增加后减少趋势。从总差异来看,随着分位点的升高,消费的差距不断扩大。在0.25分位点,城镇居民家庭和流动人口家庭的消费差异最小,为0.0981个单位,其中回报影响为1.8820,变量影响为1.9801。而在0.90分位点处,两者的消费差异最大,其中回报影响为1.6846,变量影响为1.9208。说明随着收入的增加消费差异增大,即对于城镇居民家庭和流动人口家庭,高收入人群的消费差异较大。从回报影响来看,在低分位点回报影响普遍较高,随着分位点走高,回报影响的值呈现下降趋势。而变量影响的值是先升高后下降,但整体较为平稳。说明城镇居民家庭和流动人口家庭中不同收入群体的消费差异主要来自于斜率的不同,即不同群体对收入的敏感度不同所带来的差异。其中低收入群体对收入的敏感性更强,对于低收入阶层来说,较之于高收入阶层,回报影响对其消费影响更大。

五、结论与政策建议本文利用北京师范大学中国收入分配研究院2007年和2008年的CHIP数据,从微观家庭的角度分析了流动人口家庭和城镇家庭的消费差异。利用分位数回归和分位数分解的方法,分析了影响家庭收入消费的因素,比较了不同分位点的家庭消费差异,并对不同收入人群的消费总差异进行了分位数分解。本文的主要发现有如下几点:收入是决定消费水平的关键因素,2007年的分位回归结果显示,流动人口家庭的消费收入弹性在不同分位点均高于城镇家庭,在低分位点,两者的消费收入弹性差异较大,而随着分位点走高,消费收入弹性的差异不断缩小。流动人口家庭的消费收入弹性从0.25分位点的0.756上升至0.50分位点的0.881,说明流动人口家庭在较低消费水平下收入的增加可以使其消费意愿明显增强。同时,笔者对比分析2007、2008年的分位回归结果发现,在2008的经济危机中,两个群体的收入消费差距进一步扩大,而城镇家庭的消费收入弹性受到较大影响,呈现降低规律,从而出现一方面低收入群体“没钱花”,另一方面高收入群体“有钱不愿花”的“消费困境”。分位数分解结果表明,消费差异随着收入的增加而增大,对于不同的收入人群,回报影响的差异可能是造成消费差异的主要因素;在低分位端,回报影响的值普遍较高,即回报效应对低收入阶层的消费影响较大,说明歧视性的政策可能对其消费产生更大的影响。

基于本文的结论可以得到以下启示:处于收入分布低端的流动人口其收入的增加能够明显增强其消费意愿,因此,扩大内需的重点应该注重提高低收入人群的收入,减少处于这一阶层的人口数量。为了提高处于低收入阶层的流动人口的收入,在农民工市民化的过程中,政府应该为他们提供更多的公共服务,给予其在城镇劳动力市场上更多的权利保障,提高社会保障的覆盖范围,增强其抵御风险的能力,释放其消费潜力。从长远来看,对于歧视性的政策应该予以摒弃,应加快推进户籍制度改革,在改善流动人口福利的同时,提高其收入水平,缩小流动人口与城镇人口的收入与消费差异,这无疑将会为消费市场带来更多的活力。

| [1] | 陈斌开.收入分配与中国居民消费——理论和基于中国的实证研究[J].南开经济评论,2012(1):33-49. |

| [2] | KEYNES J M.The general theory of employment interest and money[M].London:Macmillan and Co. Limited,1936:1-50. |

| [3] | MODIGLIANI F,BRUMBERG R. Utility analysis and consumption function:an interpretation of cross-section data[M]//KURIHARA K K.Post-Keynesian Economics.New Brunswick:Rutgers University Press,1954:388-436. |

| [4] | FRIEDMAN M.Theory of consumption function[M].Priceton:Priceton University Press,1954:1-60. |

| [5] | HALL R E.Stochastic implications of the life-cycle permament income hypothesis:evidence for the UK economy[J].Journal of Political Economy,1981(3):96-99. |

| [6] | LELAND E. Saving and uncertainty:the precautionary demand for saving[J].Quarterly Journal of Economics,1968,82(3):465-473. |

| [7] | ZELDES S P.Optimal consumption with stochastic income: deviations from certainty equivalence[J].Quarterly Journal of Economics,1989(2):275-298. |

| [8] | CARROLL C D. How does future income affect current consumption?[J].Quarterly Journal of Economics,1994,109(1):111—147. |

| [9] | 万广华,张茵,牛建高.流动性约束、不确定性与中国居民消费[J].经济研究,2001(11):35-44. |

| [10] | 万广华,史清华,汤树梅.转型经济中农户储蓄行为:中国农村的实证研究[J].经济研究,2003(5):3-12. |

| [11] | 罗楚亮.经济转轨、不确定性与城镇居民消费行为[J].经济研究,2004(4):100-106. |

| [12] | 施建淮,朱海婷.中国城市居民预防性储蓄及预防性动机强度:1999-2003[J].经济研究,2004(10):66-74. |

| [13] | 易行健,王俊海,易君健.预防性储蓄动机强度的时序变化与地区差异——基于中国农村居民的实证研究[J].经济研究,2008(2):119-131. |

| [14] | 朱信凯,骆晨.消费函数的理论逻辑与中国化:一个文献综述[J].经济研究,2011(1):140-153. |

| [15] | DREGER C,REIMERS H. Consumption and disposable income in the EU countries :the role of wealth effects[J].Empirical,2006,33:5-44. |

| [16] | DOIRON D,GUTTMANN R. Wealth distributions of migrant and Australia-born households[J].Economic Record,2009,85:32-45. |

| [17] | ISLAM A,PARASNIS J,FAUSTEN D.Do immigrants save less than natives?immigrant and native saving behavior in Australia[J].Economic Record,2013,89:52-71. |

| [18] | GATINA L.The saving behavior of immigrants and home-country characteristics:evidence from Australia[J].Australia Economic Review,2014,47:157-172. |

| [19] | 陈斌开,陆铭,钟宁桦.户籍制约下的居民消费[J].经济研究,2010(S1):62-71. |

| [20] | 张伟进,胡春田,方振瑞.农民工迁移、户籍制度改革与城乡居民生活差距[J].南开经济研究,2014(2):30-53. |

| [21] | 廖直东,宗振利.收入不确定性、乡城移民消费行为与城镇化消费效应——基于微观数据的审视[J].现代财经,2014(4):27-36. |

| [22] | 明娟,曾湘泉.农民工家庭与城镇住户消费行为差异分析[J].中南财经政法大学学报,2014(4):3-9. |

| [23] | KOENKER R,BASSETT G W.Regression quantiles[J].Journal of Economic Perpectives,1978(15):33-50. |

| [24] | MACHADO J,MATA J . Couterfactual decomposition of changes in wage distributions using quantitle regression[J].Journal of Applied Economics,2005(20):445-465. |