2. 河海大学 公共管理学院, 江苏 南京 210098

2. School of Public Administration, Hohai University, Nanjing 210098, China

一、问题的提出

社会距离是群体关系研究中的一个经典议题。从概念的发端来看,社会距离原本意指不同阶级之间的客观差异,后来被赋予了主观性色彩,用来强调群体之间的心理隔离状态[1]。尤其是自20世纪20年代以帕克(Park)为代表的芝加哥学派用社会距离来研究美国社会的种族关系,社会距离更是有了明确的客观空间距离和主观心理距离之别,二者共同反映种族之间的亲近程度,并且帕克认为主观上的距离可以像客观的空间距离一样进行测量[2]。沿着帕克的研究脉络,鲍格达斯(Bogardus)开创性地用量化的方式来描述人们的主观心理距离,即让被访者评价自己在各种关系状况下对其他群体成员的接纳意愿,形成了后来学界广泛使用的鲍格达斯社会距离量表[3]。作为对鲍格达斯社会距离量表的补充,李(Lee)等人提出了反转的社会距离量表,让被访者评价他者对自己的接受程度,而不是询问被访者对他者的接受程度,使得社会距离的测量方法更为丰富[4]。

作为测量群体间相互接受程度的方法,社会距离量表也被广泛应用到中国城市居民与农民工群体之间的关系研究中。经验研究表明,农民工与城市居民之间的社会距离在拉大[5],彼此之间的自愿性隔离程度很高[6],这突出体现为农民工的聚居和集中化就业[7]。值得注意的是,市民与农民工之间的社会距离具有不对称性——市民对农民工的社会距离要大于农民工感知的社会距离[8]。

对于市民与农民工之间社会距离的影响因素,研究者们关注的变量大体可分为三类:一类是社会人口学变量,如性别、年龄、婚姻等;另一类是社会经济地位变量,如受教育程度、收入、职业、阶层;最后一类是社会关系网络变量,涉及社会交往、社会资本、社区参与等[8, 9, 10, 11]。在这三类变量中,社会人口学变量通常是模型的控制变量,社会经济地位变量和社会关系网络变量则是解释社会距离的自变量。就社会经济地位变量而言,一个基本的观点是,市民的社会阶层越低,其与农民工之间的社会距离越大,这是因为社会阶层地位越低的市民与农民工在就业方面的竞争越大;从农民工的角度来看,受教育程度越高、认为自己家庭经济地位越好的农民工感知到的社会距离越小[8, 10]。

对于社会关系网络变量,研究者们的一个共识是,社会关系网络有利于缩小农民工和市民之间的社会距离。即那些朋友圈中有市民的农民工感知到的社会距离小于没有市民朋友的农民工,与市民打交道频次越高的农民工感知到的社会距离越小[8]。对此,常见的解释是,农民工社会关系网络规模的扩大、与城市居民交流的增多,会增进他们与城市居民的沟通和了解[5]。更近的研究表明,社会资本通过影响本地居民与农民工之间的偏见以及改变农民工个人的身份认同(是否是城里人),从而有助于缩小二者之间的社会距离,具体而言,“本地居民和农民工通过更紧密的联系将对方容纳到自己的社会网络中来,从而丰富了各自的社会资本。双方联系更密切有助于了解对方,一方面能够消除各自的偏见对交友意愿的负向影响,另一方面能够改变农民工因身份认同带来的‘自卑感’而自我隔离不愿意与本地居民交友的状况”[10]。

上述研究告诉我们,社会关系网络的确有助于减小市民与农民工之间的主观社会距离,并且这种作用的机制是:社会关系网络(社会资本)——降低偏见(市民与农民工双方)/消除自卑感(农民工)——提高社会交往意愿——缩小主观社会距离。但这样的因果关系链条并没有解释清楚社会交往意愿的提高、社会交往频率的增多如何对群体间的主观社会距离产生影响?进一步来说,社会交往的增多为什么会影响市民与农民工之间的主观亲近程度、提高双方之间的接受程度?这中间的机制是什么?

二、社会交往与社会距离:机制与假设以往的研究已经多次验证社会交往有助于缩小市民与农民工之间的社会距离。本文探讨的议题则是社会交往如何影响社会距离,即市民与农民工之间的社会交往为什么有助于缩小双方之间的主观社会距离?从更一般的意义上讲,人们之间的社会交往究竟会改变什么变量从而影响彼此之间的接受程度?

从社会心理学层面来看,单纯的多次接触刺激物会作用于人的潜意识(subliminal),从而影响人对刺激物的接受程度,呈现出经典的“单纯接触效应”(Mere Exposure Effect)——即单纯的接触有助于提高个体对刺激物的接受和好感[12]。单纯接触效应被社会心理学家多次验证[13],例如莫纳汉(Monahan)等人的实验发现,重复5次接触刺激物(repeated-exposure condition)的被试者对刺激物的积极评价要高于只接触一次刺激物(single-exposure condition)的被试者,并且被试者对多次接触刺激物的积极印象和评价会扩散到与其相似的对象上[14]。另外,经验研究表明,单纯接触效应对于不同文化、不同种族、不同类型的刺激物都广泛存在[15]。

根据单纯接触效应,本文认为,市民与农民工之间社会交往的增多有助于提高彼此之间的积极印象和评价,从而增进双方的主观接受程度,这便是社会交往影响社会距离的机制所在:社会交往的增多——积极印象和评价——提高主观接受程度、缩减主观社会距离。由此,本文提出以下研究假设。

假设1a:北京市民与新生代农民工交往的频率越高,其对新生代农民工的主观社会距离越小;假设1b:北京市民与新生代农民工交往频率越高,其对新生代农民工的评价就会越积极;假设1c:北京市民对新生代农民工的评价越积极,其对农民工的主观社会距离则会越小。

假设2a:新生代农民工与北京市民交往频率越高,其对北京市民的主观社会距离就会越小;假设2b:新生代农民工与北京市民交往频率越高,其对北京市民的评价就会越积极;假设2c:新生代农民工对北京市民的评价越积极,其对北京市民的主观社会距离则会越小。

三、研究方法及变量说明 1.研究方法本文使用的数据来自于笔者2014年在北京地区开展的问卷调查。调查针对北京市民和新生代农民工设计了两套问卷,分别询问了两个群体成员的个人及家庭基本情况、彼此间的社会交往、对彼此的评价、彼此间的主观社会距离等信息。问卷通过在线数据采集平台(SINA DATA SOLUTION)完成发放和回收。该数据采集平台基于新浪微博、支付宝集分宝和人人网用户数据库,拥有授权用户的真实信息,是目前国内最大的社会化媒体垂直调研平台。在调查样本的抽取方面,首先通过设定被调查对象的属性来筛选用户,然后以符合调查对象条件要求的用户为抽样框,在限定问卷发放数量的情况下系统随机抽选特定数量的用户,之后调查问卷以任务方式发放给被抽中的用户(只有被抽中的用户才能看到调查问卷),并发放系统通知,邀请其参与问卷调查。在调查对象的条件设置上,北京市民问卷的填答者要求有北京户籍,新生代农民工问卷的填答者要求1980年及之后出生、京外农业户籍且在北京从事非农产业的工作。为鼓励被抽中的用户接受问卷调查,在线数据收集平台以微币、集分宝等虚拟货币作为参与问卷填答的奖励。

两套调查问卷各抽选了2万个样本,在持续一周的问卷填答时间内,北京市民填答问卷人数为984人,新生代农民工填答问卷人数为3391人。为了保证样本数据的质量,在问卷清理时,出现以下情况的样本被视为无效样本:单一参与者只能填答一次,多次答卷无效;相同IP参与者,数据有明显重复;类似IP段参与者出现大量重复样本(5个以上),且数据有明显重复;开放题明显胡乱填答(乱码等);矩阵题规律性答题(呈明显线性规律);参与者完成调查的时间明显超出合理范围;参与者IP与实际所在城市不符;选择题用概率清除法筛选;问卷中出现明显的逻辑错误答案。

经过清理无效问卷,调查回收有效的北京市民问卷713份,新生代农民工问卷719份。样本的基本统计指标参见表 1。

| % | |||

| 变量及其赋值 | 北京市民 | 新生代农民工 | |

| 性别 | 男 女 | 53.4 46.6 | 42.4 57.6 |

| 年龄 | 单位:岁 括号内为标准差 | 35.49 (9.11) | 27.6 (5.33) |

| 文化程度 | 高中、中专及以下 大专 本科 研究生及以上 | 6.7 17.3 59.2 16.8 | 27.6 26.3 39.8 6.3 |

| 婚姻状况 | 未婚 已婚 | 26.5 73.5 | 51.9 48.1 |

| 籍贯 | 户籍和籍贯均为北京(老北京) 户籍为北京、籍贯为非北京(新移民) | 66.8 33.2 | |

| 在北京生活时间 | ≤1年 2-4年 5-7年 ≥8年 | 38.4 35.5 17.2 8.9 | |

| 工作单位性质 | 党政机关国有企业 国有事业单位 集体企事业单位 个体经营 私/民营企事业 三资企业 不适用 其他 | 14.2 24.4 5.6 6.0 33.0 8.7 5.8 2.4 | 5.1 11.8 5.6 16.4 44.6 5.7 3.8 1.5 |

| 就业状态 | 全职就业 半职就业 临时性就业(无合同、非稳定的工作) 无业 其他 | 87.5 2.9 1.8 3.4 4.3 | 72.7 9.7 10.1 1.7 5.8 |

| 家庭年总收入 | <1万 1万-2万 2万-5万 5万-10万 10万-15万 15万-20万 20万-30万 >30万 | 8.2 6.0 6.3 16.4 25.5 15.7 15.3 6.6 | 16.6 8.1 18.8 29.2 15.7 6.4 4.7 0.6 |

(1)主观社会距离。沿着鲍格达斯对社会距离的经典研究,本研究将主观社会距离定义为行动主体愿意与其他人或其他群体交往的程度,具体而言,是北京市民与新生代农民工彼此之间愿意交往的程度。基于鲍格达斯社会距离量表,问卷分别从北京市民和新生代农民工角度设计主观社会距离量表,据此来测量二者之间双向的主观社会距离。两个社会距离量表都用5个等级的关系表述进行测量,选项设为愿意和不愿意(见表 2)。在数据处理时,不愿意选项赋值为1,愿意选项赋值为0,各项数值加总之和即为主观社会距离得分,分值越高意味着主观社会距离越大,反之意味着主观社会距离越小。

| 方向 | 北京市民对新生代农民工 | 新生代农民工对北京市民 |

| 内容 | 您愿意新生代农民工生活在北京吗? | 您愿意生活在北京市民聚居的小区吗? |

| 您愿意新生代农民工生活在您家所在的小区吗? | 您愿意北京市民成为您的邻居吗? | |

| 您愿意新生代农民工居住在您家隔壁吗? | 您愿意与北京市民成为同事吗? | |

| 您愿意与新生代农民工交朋友吗? | 您愿意与北京市民交朋友吗? | |

| 您愿意您的子女与新生代农民工结婚吗? | 您愿意与北京市民结婚吗? |

统计结果表明,北京市民对新生代农民工的主观社会距离平均值为2.44,标准差为1.95;新生代农民工对北京市民的主观社会距离平均值为0.51,标准差为1.08。由此可知,北京市民对新生代农民工的主观社会距离远远大于新生代农民工对北京市民的社会距离,二者之间的主观社会距离存在着不对称性。

(2)社会交往。至于社会交往状况,问卷分别询问了北京市民、新生代农民工与对方打交道的情况,选项设为经常打交道、偶尔打交道和从没有打交道。统计结果见表 3。

| % | |||

| 项目 | 经常打交道 | 偶尔打交道 | 从没打交道 |

| 北京市民与新生代农民工打交道情况 | 16.7 | 67.5 | 15.8 |

| 新生代农民工与北京市民打交道情况 | 35.8 | 53.7 | 10.5 |

(3)社会评价。问卷用了11个包含正面评价和负面评价的语句来评价新生代农民工和北京市民(见表 4),让北京市民和新生代农民工判断自己对这些语句的赞同程度,选项设为很赞成、比较赞成、态度中立、不太赞成、很不赞成。在数据处理时,对于正面评价的语句,很赞成赋值为2,比较赞成赋值为1,态度中立赋值为0,不太赞成赋值为-1,很不赞成赋值为-2;对于负面评价的语句,很赞成赋值为-2,比较赞成赋值为-1,态度中立赋值为0,不太赞成赋值为1,很不赞成赋值为2,各项数值加总之和即为双方对彼此的评价得分,分值越高意味着对对方的评价越高,反之意味着对对方的评价越低。

| 方向 | 北京市民对新生代农民工的评价 | 新生代农民工对北京市民的评价 |

| 内容 | 新生代农民工是勤奋的 | 北京市民是勤奋的 |

| 新生代农民工是好合作的 | 北京市民是好合作的 | |

| 新生代农民工是讲卫生的 | 北京市民是讲卫生的 | |

| 新生代农民工不遵守秩序 | 北京市民不遵守秩序 | |

| 新生代农民工是吵闹的 | 北京市民是吵闹的 | |

| 新生代农民工是老土的 | 北京市民是老土的 | |

| 新生代农民工是勤俭节约的 | 北京市民是勤俭节约的 | |

| 新生代农民工是可信的 | 北京市民是可信的 | |

| 新生代农民工是好相处的 | 北京市民是好相处的 | |

| 新生代农民工是热情的 | 北京市民是热情的 | |

| 新生代农民工是文明的 | 北京市民是文明的 |

统计结果表明,北京市民对新生代农民工评价的平均分值为1.12,标准差为6.43,最小值为-22,最大值为22;新生代农民工对北京市民的评价的平均分值为4.99,标准差为5.88,最小值为-14,最大值为22。这表明新生代农民工对北京市民的评价远远高于北京市民对新生代农民工的评价。

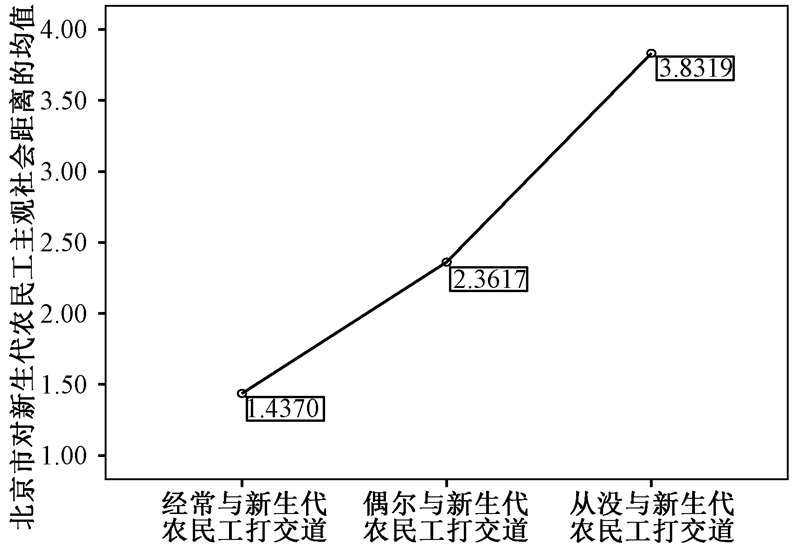

四、研究发现 1. 社会交往与主观社会距离(1)随着社会交往水平下降,北京市民对新生代农民工的主观社会距离逐渐拉大。将北京市民与新生代农民工的社会交往情况作为自变量,将北京市民对新生代农民工的主观社会距离作为因变量,对二者进行单因素方差分析。统计结果显示,经常与新生代农民工打交道的北京市民与新生代农民工的主观社会距离平均值为1.44,偶尔与新生代农民工打交道的北京市民与新生代农民工的主观社会距离平均值为2.36,相比之下,从没与新生代农民工打交道的北京市民与新生代农民工的主观社会距离平均值为3.83。这意味着,与新生代农民工打交道的水平越高,北京市民对新生代农民工的主观社会距离越小(见图 1)。

|

| 图 1 不同社会交往水平下北京市民对新生代农民工的主观社会距离均值 |

多重均值比较的结果表明(见表 5),不同社会交往水平下的主观社会距离的均值差异在统计意义上显著。这支持了本研究的假设1a(北京市民与新生代农民工交往的频率越高,其对新生代农民工的主观社会距离越小)。

| (I)社会交往分类 | (J)社会交往分类 | 均值差 (I-J) | 标准误 | 显著性 |

| 经常打交道 | 偶尔打交道 | -0.92477* | 0.18643 | 0.000 |

| 从没打过交道 | -2.39488* | 0.23918 | 0.000 | |

| 偶尔打交道 | 经常打交道 | 0.92477* | 0.18643 | 0.000 |

| 从没打过交道 | -1.47011* | 0.19036 | 0.000 | |

| 从没打过交道 | 经常打交道 | 2.39488* | 0.23918 | 0.000 |

| 从没打过交道 | 1.47011* | 0.19036 | 0.000 |

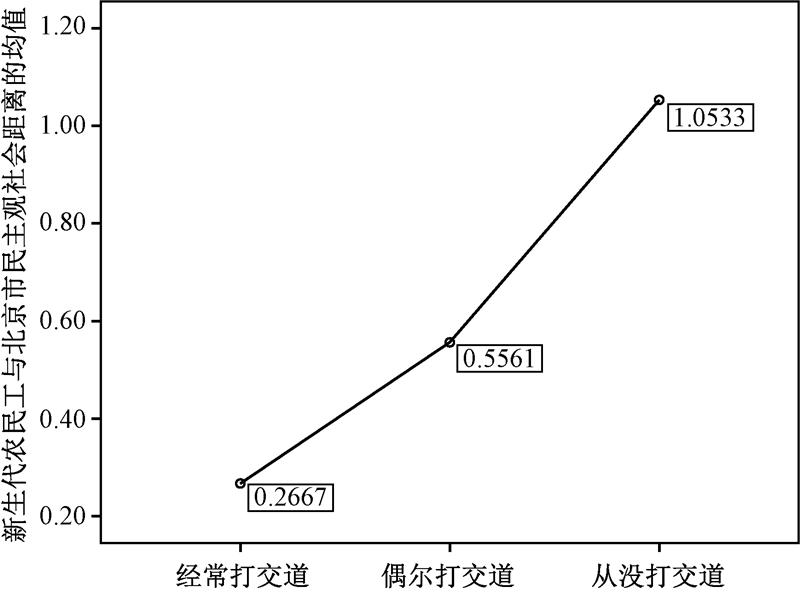

(2)随着社会交往水平下降,新生代农民工对北京市民的主观社会距离逐渐拉大。将新生代农民工与北京市民的社会交往情况作为自变量,将新生代农民工对北京市民的主观社会距离作为因变量,对二者进行单因素方差分析。统计结果显示,经常与北京市民打交道的新生代农民工对北京市民的主观社会距离平均值为0.27;偶尔与北京市民打交道的新生代农民工对北京市民的主观社会距离平均值为0.56;从没与北京市民打交道的新生代农民工对北京市民的主观社会距离平均值为1.05(见图 2)。

|

| 图 2 不同社会交往水平下新生代农民工对北京市民主观社会距离的均值 |

表 6的多重均值比较结果表明,不同社会交往水平下新生代农民工对北京市民的主观社会距离的平均值存在显著差异。这支持了本研究的假设2a(新生代农民工与北京市民交往的频率越高,其对北京市民的主观社会距离越小)。

| (I)社会交往分类 | (J)社会交往分类 | 均值差 (I-J) | 标准误 | 显著性 |

| 经常打交道 | 偶尔打交道 | -0.28947* | 0.07172 | 0.000 |

| 从没打过交道 | -0.78667* | 0.20258 | 0.001 | |

| 偶尔打交道 | 经常打交道 | 0.28947* | 0.07172 | 0.000 |

| 从没打过交道 | -0.49720* | 0.20461 | 0.045 | |

| 从没打过交道 | 经常打交道 | 0.78667* | 0.20258 | 0.001 |

| 偶尔打交道 | 0.49720* | 0.20461 | 0.045 |

(1)随着社会交往水平下降,北京市民对新生代农民工的评价逐渐降低。将北京市民与新生代农民工的社会交往情况作为自变量,将北京市民对新生代农民工的评价作为因变量,对二者进行单因素方差分析。结果显示,经常与新生代农民工打交道的北京市民对新生代农民工的评价的平均值为5.08,偶尔与新生代农民工打交道以及从没与新生代农民工打交道的北京市民对新生代农民工的评价的平均值分别为0.85和-0.92。这意味着,与新生代农民工打交道的频次越高,北京市民对其评价越积极。更进一步的多重均值比较的结果表明(见表 7),上述差异在统计意义上是显著的。这一结果支持了本研究的假设1b(北京市民与新生代农民工交往频率越高,其对新生代农民工的评价就会越积极)。

| (I)社会交往分类 | (J)社会交往分类 | 均值差 (I-J) | 标准误 | 显著性 |

| 经常打交道 | 偶尔打交道 | 4.22771* | 0.62553 | 0.000 |

| 从没打交道 | 6.99598* | 0.80234 | 0.000 | |

| 偶尔打交道 | 经常打交道 | -4.22771* | 0.62553 | 0.000 |

| 从没打交道 | 2.76827* | 0.63870 | 0.000 | |

| 从没打交道 | 经常打交道 | -6.99598* | 0.80234 | 0.000 |

| 偶尔打交道 | -2.76827* | 0.63870 | 0.000 |

(2)随着社会交往水平下降,新生代农民工对北京市民的评价逐渐降低。将新生代农民工与北京市民的社会交往情况作为自变量,将新生代农民工对北京市民的评价作为因变量,对二者进行单因素方差分析。数据显示,经常与北京市民打交道的新生代农民工对北京市民的评价的均值为6.06,偶尔与北京市民打交道的新生代农民工对北京市民的评价的均值为4.82,相比之下,从没与北京市民打交道的新生代农民工对北京市民的评价的均值最低(2.17)。据此可知,新生代农民工与北京市民的交往越密切,其对北京市民的评价越积极。

表 8的多重均值比较的结果表明,不同社会交往水平下新生代农民工对北京市民的评价的均值差异在统计意义上显著。也就是说,新生代农民工与北京市民的社会交往情况的确影响新生代农民工对北京市民的评价,且二者之间是一种正相关关系。本研究的假设2b(新生代农民工与北京市民交往频率越高,其对北京市民的评价就会越积极)得到了验证。

| (I)社会交往分类 | (J)社会交往分类 | 均值差 (I-J) | 标准误 | 显著性 |

| 经常打交道 | 偶尔打交道 | 1.23768* | 0.49209 | 0.033 |

| 从没打交道 | 3.88941* | 0.67759 | 0.000 | |

| 偶尔打交道 | 经常打交道 | -1.23768* | 0.49209 | 0.033 |

| 从没打交道 | 2.65173* | 0.61120 | 0.000 | |

| 从没打交道 | 经常打交道 | -3.88941* | 0.67759 | 0.000 |

| 偶尔打交道 | -2.65173* | 0.61120 | 0.000 |

北京市民对新生代农民工的评价、北京市民对新生代农民工的主观社会距离都是定距变量,对二者进行双变量相关关系分析,得到Pearson相关系数为-0.601,Sig值为0.000,小于0.05,由此可知,这二个变量存在显著的负相关关系,即北京市民对新生代农民工的评价越积极,其对新生代农民工的主观社会距离越小。这一结论支持了本研究的假设1c(北京市民对新生代农民工的评价越积极,其对农民工的主观社会距离则会越小)。

同样,对新生代农民工对北京市民的评价、新生代农民工对北京市民的主观社会距离进行双变量相关关系分析,得到Pearson相关系数为-0.290,Sig值为0.000,小于0.05,这表明,新生代农民工对北京市民的评价与新生代农民工对北京市民的主观社会距离存在显著的负相关关系,本研究的假设2c(新生代农民工对北京市民的评价越积极,其对北京市民的主观社会距离则会越小)得到了支持。

五、结论与政策启示至此,本研究根据社会心理学上经典的“单纯接触效应”所提出的6个研究假设均得到了支持。本文的研究结果不仅验证了社会交往的确有助于缩减群体间的主观社会距离,而且指出社会评价是这种作用机制中的一个重要的中介变量,即群体间的社会交往增多有助于提高群体间的积极评价,群体间的积极评价又有助于提高群体间的主观接受程度、缩减群体间的主观社会距离。这一逻辑关系在北京市民对新生代农民工的主观社会距离以及新生代农民工对北京市民的主观社会距离的实证研究中都得到了检验。本文的研究结果具有如下政策启示。

第一,对于当前提高城市本地居民与流动人口彼此接纳意愿、促进流动人口更好更快地融入城市社会,一个关键因素是提高城市本地居民与流动人口的社会交往。这正如俗语所说的,“亲戚越走越亲,朋友越走越近”。鉴于此,相关的机构可以在社会公共领域里为城市本地居民与流动人口的社会交往提供平台和机会,如让农民工子弟到城市公立学校就读,鼓励流动人口参与社区活动和社区事务等。

第二,鉴于积极的社会评价有助于提高被评价群体的社会接纳程度、拉近群体间的主观社会距离,因此,在社会宣传和社会政策中,摒弃对流动人口的污名、肯定流动人口的社会价值、树立流动人口的正面形象,对于提高流动人口被城市本地居民的接纳程度具有积极的作用。

最后需要说明一下本研究的局限及进一步可能的研究方向。就本项研究的局限而言,研究使用的数据是通过在线数据采集平台收集的,并且样本来自于新浪微博、支付宝集分宝和人人网用户,这使样本的结构可能存在一定的偏向性,因此,本文的研究结论需要更广泛的样本数据予以验证。至于进一步的研究方向,社会交往、社会评价与主观社会距离之间的作用机制是否存在条件限制需要深入探究,以进一步深化我们对群体间主观社会距离形成机制的认知。

| [1] | 史斌. 社会距离:理论争辩与经验研究[J]. 城市问题, 2009(9):54-58. |

| [2] | PARK E R. The concept of social distance [J]. Journal of Applied Sociology, 1924(8):339-344. |

| [3] | BOGARDUS E S. Measuring social distance [J]. Journal of Applied Sociology, 1925(9):299-308. |

| [4] | LEE M Y, SAPP S G, RAY M C. The reverse social distance scale [J].Journal of Social Psychology, 1996,136 (1):17-24. |

| [5] | 史斌. 新生代农民工与城市居民的社会距离分析[J]. 南方人口, 2010(1):47-56. |

| [6] | 郭星华,杨杰丽. 城市民工群体的自愿性隔离[J]. 江苏行政学院学报, 2005(1):57-62. |

| [7] | 卢国显. 空间隔离与集中化生存方式:城市农民工与市民的社会距离研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2011(3):71-76. |

| [8] | 王毅杰, 王开庆. 流动农民与市民间社会距离研究[J]. 江苏社会科学, 2008(5):92-98. |

| [9] | 许传新, 许若兰. 新生代农民工与城市居民社会距离实证研究[J]. 人口与经济, 2007(5):39-44. |

| [10] | 王桂新, 武俊奎. 城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析:以上海为例[J]. 社会学研究, 2011(2):28-47. |

| [11] | 梁汉学. 利用人口普查数据测量社会距离的方法探讨[J]. 南方人口, 2011(4):31-39. |

| [12] | ZAJONC R B. Attitudinal effects of mere exposure [J]. Journal of Personality and Social Psychology Monograph Supplement, 1968, 9(2):1-27. |

| [13] | BORNSTEIN R F. Exposure and affect: overview and Meta-Analysis of research, 1968-1987 [J]. Psychological Bulletin, 1989, 106(2):265-289. |

| [14] | MONAHAN J L, MURPHY S T,ZAJONC R B. Subliminal mere exposure: specific, general, and diffuse effects [J]. American Psychological Society, 2000, 11(6):462-466. |

| [15] | ZAJONC R B. Mere exposure: a gateway to the subliminal [J]. Current Directions in Psychological Science, 2001, 10(6):224-228. |