一、研究背景与问题

自1978年改革开放以来,中国工业化和城市化的快速发展吸引了成千上万的农村劳动力背井离乡,涌入城市寻求工作和发展的机会,农村向城市大规模的人口流动已成为我国经济发展过程中最为重要的人口现象之一。统计数据显示,2013年全国农民工总量已达2.69亿[1];而在规模庞大的农民工群体中,又以年龄在18-35岁的青年人居多[2]。大量的农村青年流入城市一方面为我国经济的持续增长做出了不可磨灭的贡献;而另一方面,外出务工的经历也彻底改变了农村青年自身的生活道路和人生的发展轨迹。

对这些进城务工的农村青年来说,“成家”和“立业”是摆在他们面前最为重要的两件大事[2]。虽然打工挣钱和寻求职业发展的机会是他们离开农村的主要目的,但外出务工的经历也在潜移默化中重塑着他们对婚姻和家庭的观念,并且深刻影响了他们的恋爱、婚姻和生育行为。本文着重研究外出务工经历对农村青年男女初婚年龄的影响。初婚不仅是个体在青年阶段必须面对的一项重要的发展任务,而且会显著影响生育的年龄,所以对这个问题进行研究不仅关系到每个农民工自身,而且关系到整个社会的和谐稳定和人口的再生产。

针对国外移民的研究发现,迁移既可能推迟移民的初婚年龄,也可能对移民进入初婚的时间产生积极影响。主张推迟效应的学者认为,迁移使个体离开了迁出地的婚姻市场,而且移民也需要一段时间去适应迁移造成的不稳定的经济状况,所以,迁移会显著推迟个体进入初婚的时间[3]。还有学者认为,迁移经历有助于增强移民婚姻观念的现代性,所以在迁移之后,移民有可能在主观上更加愿意推迟结婚[4]。但也有研究指出,迁移对初婚年龄产生了提前效应。因为迁移使移民有机会进入更为广阔的婚姻市场,这有助于他们寻找合适自己的配偶;而且迁移有助于积累婚姻所必须的经济资源,从而加速婚姻的形成[5]。

在国内,随着城乡人口流动规模的增加,也有越来越多的学者开始关注外出务工经历对农民工初婚年龄的影响。郑真真利用在安徽和四川4个县进行的调查数据发现,婚前流动显著推迟了农村妇女的初婚年龄,而且跨省迁移对女性初婚年龄的推迟效应更大[6]。曾迪洋利用2012年清华大学“城镇化与劳动力移民”调查数据也发现,劳动力迁移显著推迟了移民的初婚年龄,而且发现迁移事件发生的时机和次数也会影响初婚的时间[7]。靳小怡等人利用“浦东新区外来人口调查”数据进一步研究了女性外出务工人员在迁入地的社会交往、居住环境和滞留时间对初婚年龄的影响[8]。但是,既有的研究通常关注流动经历对女性初婚年龄的影响,而很少综合男性样本考察这种影响在男女之间的差异。而笔者认为,从性别差异的视角对这个问题进行研究是非常重要的。

首先,很多调查显示,农村男性青年婚前外出务工的比例高于女性,虽然近年来我国流动人口的性别结构出现了均衡化的发展趋势[9],但男性依然是农民工群体的主力。与外出务工的农村女性相同,这些年轻力壮的农村男性在流动时也大多处于婚育年龄,所以他们的婚姻问题也需要我们给予足够多的关注。

其次,与女性农民工相比,男性农民工在城市婚姻市场上遭遇的挤压更为严重[10]。因为在进入城市以后,男性农民工将不得不与城市中的男性青年竞争配偶;而对女性农民工来说,流动则增加了她们与社会经济地位较高的城市适龄男性青年的交往机会,所以总体来看流动使农村男性处于更加不利的境地。再加上城市高昂的房价和生活成本,男性农民工很难迅速积累到足够多的在城市结婚所必须的经济资源,这可能会导致他们不得不推迟结婚。所以笔者认为,流动对男性农民工初婚年龄的推迟效应可能比女性更大。

基于此,本文将使用2010年第三期中国妇女社会地位调查数据,从性别差异的角度对流动和初婚年龄之间的关系进行更加深入的研究和探讨。

二、数据、变量和模型本文分析使用的数据全部来自2010年第三期中国妇女社会地位调查。第三期中国妇女社会地位调查是全国妇联和国家统计局继1990 年、2000 年第一、第二期中国妇女社会地位调查后组织的又一次全国规模的调查。该调查采用了按地区发展水平分层的、三阶段不等概率(PPS)抽样方法,样本覆盖了除香港、澳门、台湾之外的中国大陆31个省、市、自治区的人口。调查的内容包括健康、教育、经济、社会保障、政治、婚姻家庭、生活方式、法律权益和认知、性别观念和态度9个方面[11]。

第三期中国妇女社会地位调查的目标群体是居住在家庭户内的年龄在18-64 周岁之间的男女两性中国公民。在设计时,本次调查除了在全国层面进行随机抽样之外,还对有外出务工经历的农村人口进行了专项调查。该专项调查的样本一部分来自全国调查中符合条件的人员,另一部分来自对农民工群体进行的补充调查。分析时,我们将全国随机样本和流动人口样本合并在一起,并剔除了其中有重复的部分,经过这一步处理的总样本量为33043人;在去除缺失值以后,分析时实际使用的样本量为30243人①。

① 父母教育程度和职业是导致数据缺失的主要原因。但从样本的描述性统计结果来看,外出与非外出人员的家庭背景有明显差异,所以分析时必须控制家庭背景。进一步的分析发现,父母家庭背景缺失的样本在性别、年龄、教育程度和婚姻状况等方面与样本的描述性统计的结果大致相同,所以在一定程度上,删除这些缺失案例依然可以保证样本的代表性。

在所有30243人中,11454人拥有城市户口,占总样本量的37.9%;18789人拥有农村户口,占总样本量的62.1%。在拥有农村户口的样本中,初婚前从未流动的有15280人,占农村样本的81.3%;初婚前曾经流动的有3509人,占农村样本的18.7%。

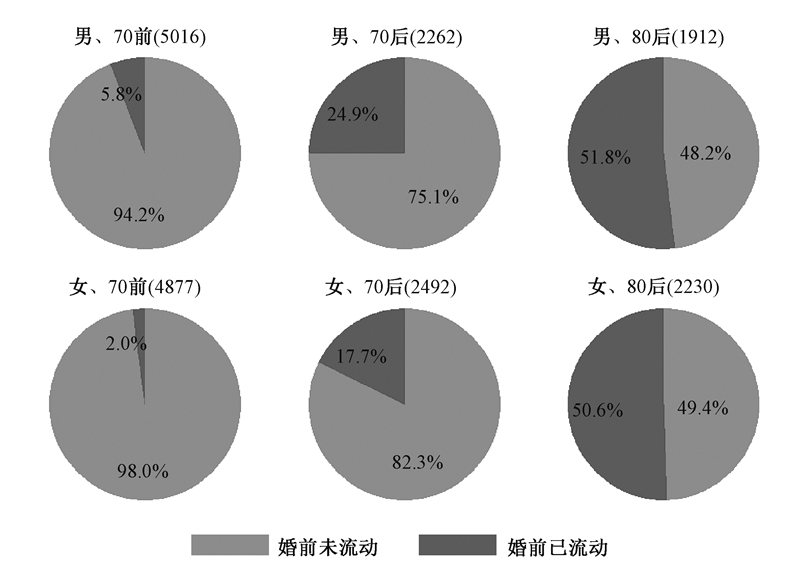

图 1分性别和出生队列描述了农村样本在婚前的流动状况。从图中可以发现,农村男女在婚前流动的比例随着时间的推移都在迅速增加。在1970年以前出生的农村样本中,无论男女,只有很少的人在婚前外出务工;然而在1980年以后出生的农村样本中,男女青年婚前外出务工的比例都超过了50%。除此之外,无论在哪个出生队列,男性在婚前外出务工的比例都高于女性,这种性别差异在“70后”群体中最大,二者相差约7个百分点。所以总体来看,外出务工对农村青年男女初婚年龄的影响正变得越来越重要;而且男性的婚姻受流动影响的比例始终大于女性,这也使得本文从性别差异的视角展开分析变得更有意义。

|

| 图 1 农村样本在婚前的流动状况 |

除了分城乡和是否流动比较不同人群在初婚时间上的差异之外,本文还研究了婚前流动的次数、流动距离和是否在婚前返乡等流动特征对农民工初婚年龄的影响。

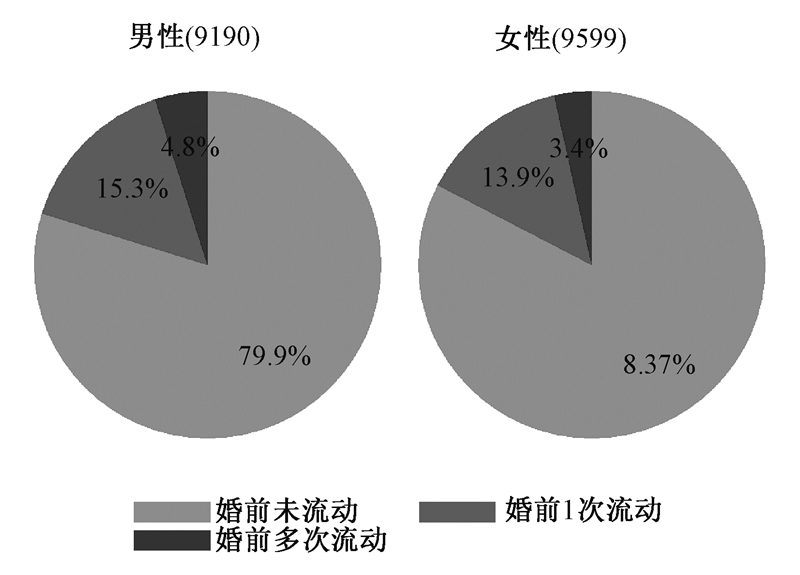

图 2分性别描述了农村样本在婚前外出流动的次数。问卷调查了受访者前三次流动的时间,我们根据第二次的流动时间是否早于初婚时间来判断受访者是否有过多次流动。总体来看,无论男女,在婚前仅有1次流动的比例都较高,而多次流动的比例相对较小。分性别来看,男性在婚前发生1次流动和多次流动的比例都高于女性。

|

| 图 2 农村样本在婚前的流动次数 |

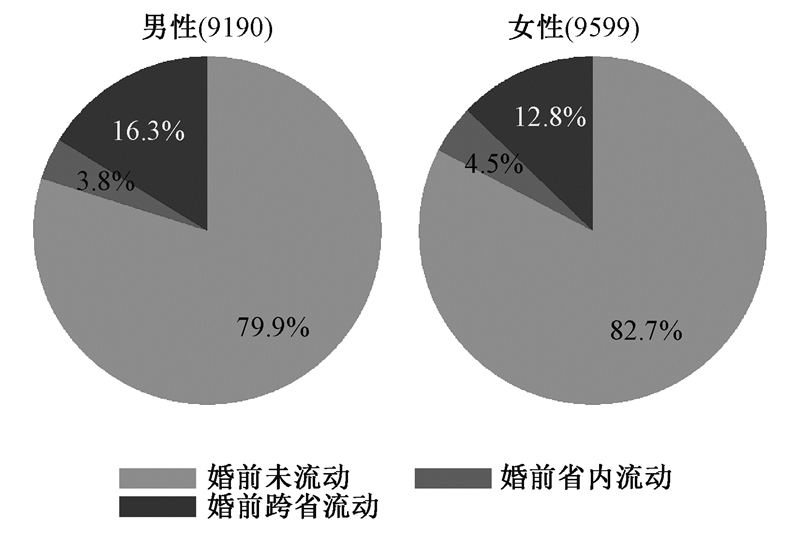

图 3分性别描述了农村样本的流动距离。问卷调查了受访者曾经到达的最远距离,我们根据该变量将婚前已流动样本分为省内流动和跨省流动两个部分。从分析结果看,无论男女,跨省流动的比例都远远高于省内流动。分性别来看,男性跨省流动的比例高于女性,但省内流动的比例却低于女性。所以与女性相比,男性更可能选择远距离的流动。

|

| 图 3 农村样本在婚前的流动距离 |

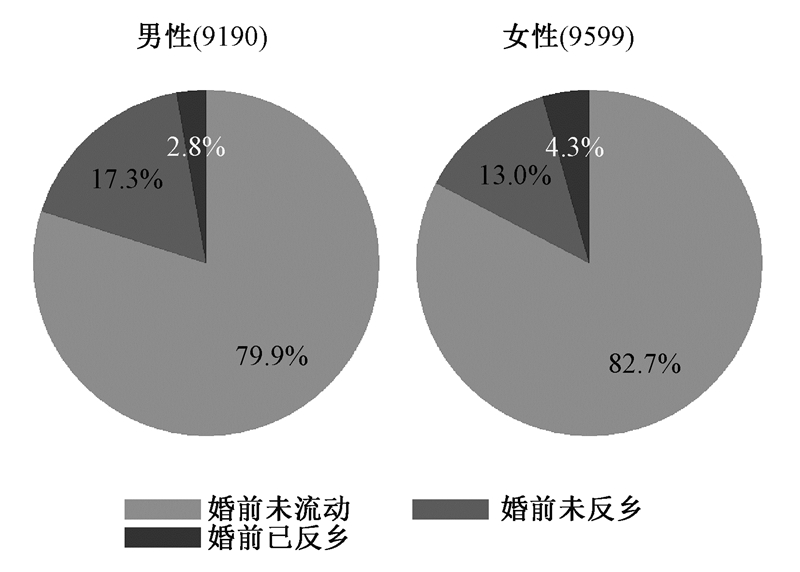

图 4分性别描述了农村样本在婚前的返乡状况。我们根据受访者的返乡时间是否早于初婚时间来判断他们是否在婚前就已返乡。从分析结果看,大多数农民工的返乡时间晚于初婚时间,不过女性在婚前已返乡的比例大于男性,而未返乡的比例则小于男性。因为从理论上看,返乡能在一定程度上削弱外出务工对初婚年龄的影响,所以男性的返乡比例较低说明外出务工对男性婚姻的冲击可能更大。

|

| 图 4 婚前是否已返乡 |

除了前面描述的与流动密切相关的自变量之外,在模型分析时,本文还控制了受访者的性别、出生队列、教育程度、初职类型、父母的教育程度和职业。因为从以往的研究成果看,这些变量不仅对初婚年龄具有显著影响[12, 13],而且与迁移流动的决策紧密相关[14]。对这些变量的描述性统计结果见表 1。

| 变量 | 类别/指标 | 农村 | 城市 | 合计 | |

| 婚前未流动 | 婚前已流动 | ||||

| 性别(%) | 男 | 48.1 | 52.6 | 47.7 | 48.4 |

| 女 | 51.9 | 47.4 | 52.3 | 51.6 | |

| 年龄(岁) | 均值 | 42.9 | 28.9 | 42.2 | 41.0 |

| 标准差 | 11.2 | 8.2 | 11.5 | 11.9 | |

| 婚姻状况(%) | 未婚 | 6.0 | 41.0 | 10.9 | 11.9 |

| 在婚 | 89.2 | 58.1 | 81.9 | 82.8 | |

| 离婚 | 1.5 | 0.7 | 4.2 | 2.4 | |

| 丧偶 | 3.4 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | |

| 教育程度(%) | 文盲 | 13.1 | 1.9 | 1.6 | 7.4 |

| 小学 | 31.1 | 14.7 | 6.9 | 20.1 | |

| 初中 | 42.3 | 53.3 | 28.3 | 38.3 | |

| 高中/中专 | 12.0 | 22.2 | 32.9 | 21.1 | |

| 大专及以上 | 1.5 | 7.9 | 30.3 | 13.1 | |

| 初职(%) | 从未就业 | 2.3 | 0.5 | 6.6 | 3.7 |

| 各类负责人 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | |

| 专业技术人员 | 2.2 | 3.9 | 18.4 | 8.6 | |

| 办事人员 | 1.0 | 3.9 | 9.8 | 4.7 | |

| 商业服务业人员 | 8.5 | 27.6 | 21.4 | 15.6 | |

| 农业人员 | 68.8 | 20.0 | 8.2 | 40.2 | |

| 生产工人 | 16.5 | 43.2 | 33.5 | 26.1 | |

| 父亲教育程度(%) | 文盲 | 40.3 | 15.6 | 16.3 | 28.3 |

| 小学 | 39.8 | 39.1 | 35.1 | 38.0 | |

| 初中 | 15.1 | 33.1 | 25.6 | 21.1 | |

| 高中及以上 | 4.9 | 12.3 | 23.0 | 12.6 | |

| 母亲教育程度(%) | 文盲 | 62.8 | 33.1 | 35.0 | 48.8 |

| 小学 | 28.7 | 41.4 | 32.0 | 31.4 | |

| 初中 | 7.2 | 21.0 | 18.9 | 13.3 | |

| 高中及以上 | 1.3 | 4.5 | 14.2 | 6.5 | |

| 父亲职业(%) | 从未就业 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | 2.8 |

| 各类负责人 | 1.1 | 2.4 | 6.8 | 3.4 | |

| 专业技术人员 | 3.0 | 2.9 | 10.3 | 5.7 | |

| 办事人员 | 1.0 | 1.5 | 9.0 | 4.1 | |

| 商业服务业人员 | 1.9 | 5.8 | 12.0 | 6.2 | |

| 农业人员 | 86.4 | 73.2 | 30.8 | 63.8 | |

| 生产工人 | 4.5 | 12.4 | 27.0 | 13.9 | |

| 母亲职业(%) | 从未就业 | 17.6 | 15.8 | 33.6 | 23.4 |

| 各类负责人 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | |

| 专业技术人员 | 0.4 | 0.9 | 7.7 | 3.2 | |

| 办事人员 | 0.1 | 0.2 | 3.0 | 1.2 | |

| 商业服务业人员 | 1.0 | 4.9 | 9.5 | 4.6 | |

| 农业人员 | 80.0 | 74.0 | 29.7 | 60.2 | |

| 生产工人 | 0.9 | 3.9 | 15.5 | 6.8 | |

| 样本量(人) | 15280 | 3509 | 11454 | 30243 | |

从表 1可以发现,婚前已流动的农村样本中未婚的比例高达41.0%,而在婚的比例仅为58.1%,这与婚前从未流动的农村样本和城市样本都存在非常明显的差异。虽然这在一定程度上是因为婚前已流动的农村样本的平均年龄明显偏小,且男性的比例偏高;但外出务工的经历很有可能也是导致这一结果的一个不可忽视的重要因素。

除此之外,受访者的社会经济特征和家庭背景特征在城乡之间以及在流动与未流动的样本之间也存在非常明显的差异。总体来看,城市人口的教育程度、职业地位和家庭背景都明显好于农村人口;而在农村人口中,婚前已流动样本的教育程度和职业地位明显更高,而且他们的家庭背景也明显更好。这些结果充分说明,农民在决定是否流动时具有高度的选择性,家庭背景较好和教育程度较高的农民更可能发生流动。而且,流动也会对初职类型产生显著影响,婚前流动导致农村样本中初职为农民的比例大幅下降,而从事各类非农职业的比例则都有不同程度的增加。由于教育、职业和家庭背景都对初婚年龄具有非常重要的影响,所以城乡之间、流动与未流动样本之间在初婚年龄上的差异有可能是由于他们的教育、职业和家庭背景不同造成的,所以后面在模型分析时,我们都对样本的教育程度、职业类型和家庭背景进行了统计控制。

本文关注的目标是受访者的初婚年龄。在全部样本中,结过婚的有26633人,占总样本的88.1%;尚未结婚的有3610人,占总样本的11.9%。对于结过婚的样本,我们知道他们确切的初婚年龄;但对于尚未结婚的人,我们只知道他们在调查截止时还没有结婚,至于未来会不会结婚以及在多大年龄时结婚都是未知的。对于这种数据删失(censor)问题,生存分析(survival analysis)是目前最好的分析方法。

本文使用的是生存模型中的Cox比例风险模型。相比于其他的生存模型,Cox比例风险模型有两个明显的优势[15]。首先,它是一个半参数模型(semi-parametric model),也就是说,它不需要预先设定初婚风险随年龄变化的函数分布。其次,虽然它的假定比参数模型更弱,但模型的估计结果依然具有很好的统计性质,而且统计检验的效率也没有受到太大的损失。在模型设定时,所有受访者自13岁起就处于初婚风险当中,至2010年调查截止时依然未婚的样本一直处于初婚风险之中,且标志事件发生与否的变量始终为0;结过婚的样本自结婚之日起退出风险集,且标志事件发生与否的变量被赋值为1。

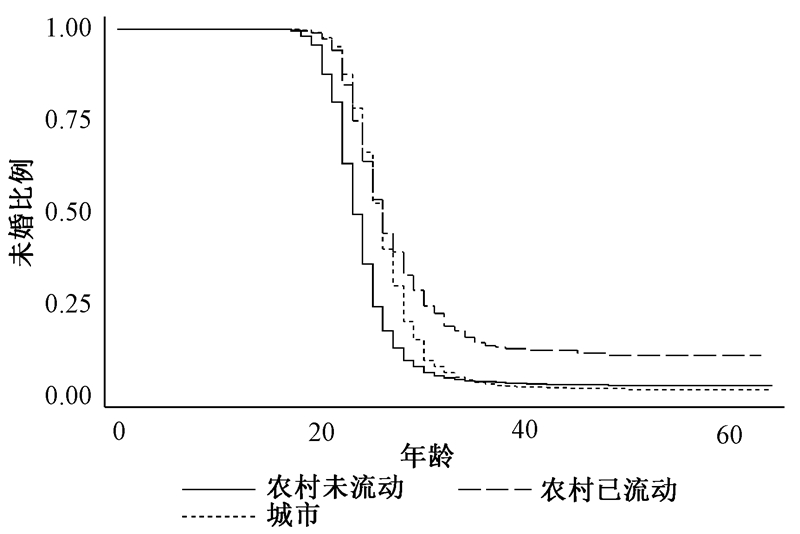

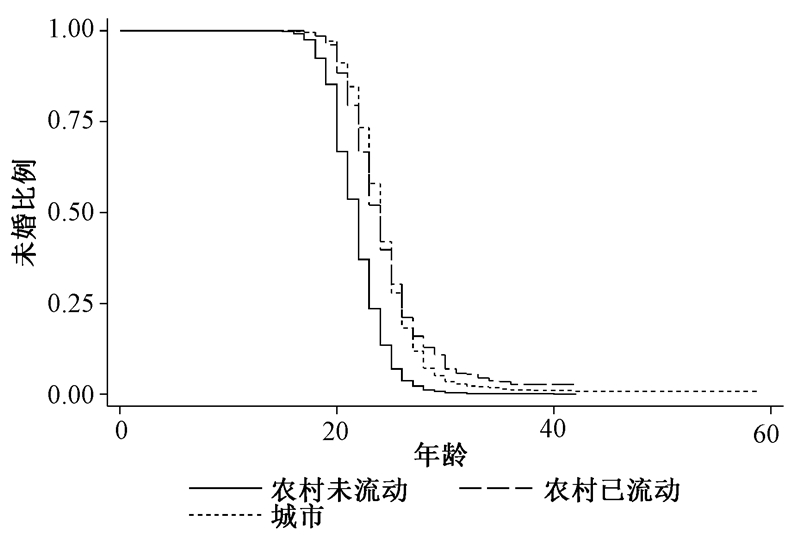

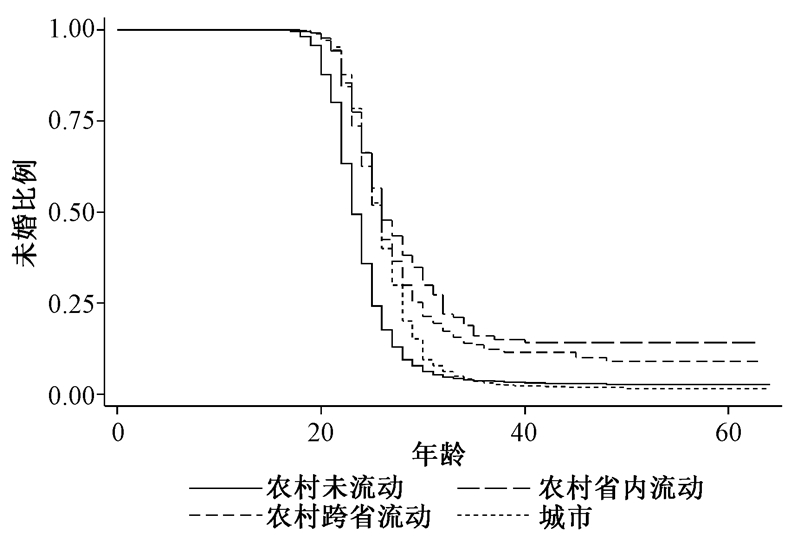

三、分析结果 1. 描述性统计结果婚前外出务工是否显著推迟了农村青年男女的初婚年龄?为了回答这个问题,我们首先分婚前流动状况描述了不同样本的Kaplan-Meier生存函数图。图 5是男性的结果,图 6是女性的结果。综合图 5和图 6可以发现,无论男女,婚前已流动样本的生存曲线的位置都明显高于婚前未流动的农村样本。所以,与前人的研究结论相同,本文也发现,婚前流动显著推迟了农村男女的初婚年龄。不过分性别来看,婚前外出务工对男性的影响要大于女性。从图 5可以发现,婚前已流动的农村男性的生存曲线不仅显著高于农村未流动的男性,而且明显高于城市男性。而在图 6中,婚前已流动的农村女性的生存曲线与城市女性无明显差异。

|

| 图 5 是否流动对初婚年龄的影响(男) |

|

| 图 6 是否流动对初婚年龄的影响(女) |

我们认为,这种性别差异可能与中国传统的婚姻梯度有关[10]。在中国,女性在择偶时通常希望男性拥有相对较高的社会经济条件,至少不能比自己低。所以对外出务工的女性而言,进城虽然为她们的婚姻增加了很多障碍,但也为她们接触城市男性青年从而嫁到城市创造了机会。相比之下,男性农民工显然处于更加不利的境地,因为进城以后,他们在社会经济地位上的缺陷将会暴露无疑,他们不但很难娶到城市女性,而且在与同样外出务工的农村女性交往时也要面临城市男青年的残酷竞争。所以总体来看,外出务工对农村男女的婚姻挤压是不对称的,农村男性在城市遭遇婚姻挤压的程度比女性更大,这导致他们的初婚年龄不仅晚于农村中未流动的男性,甚至比城市男性更晚。

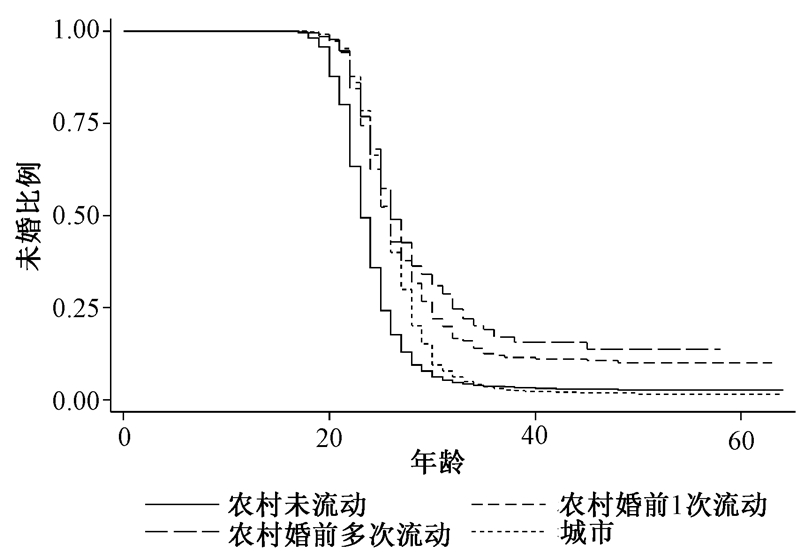

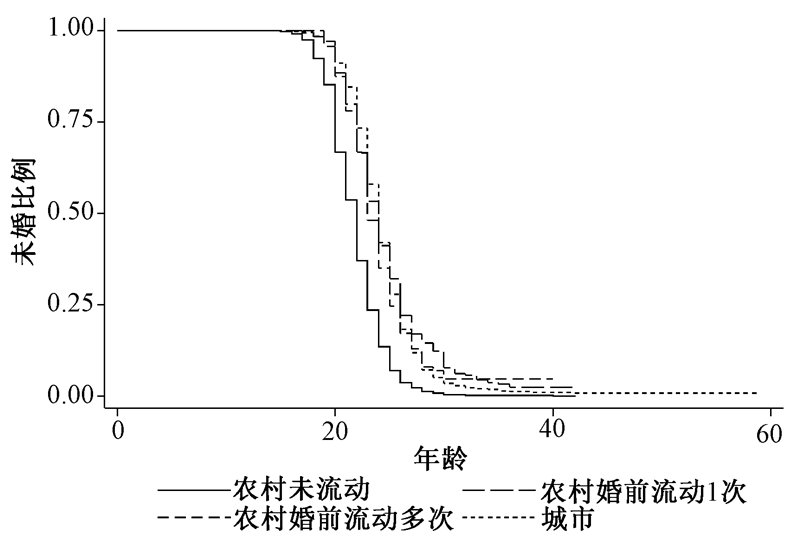

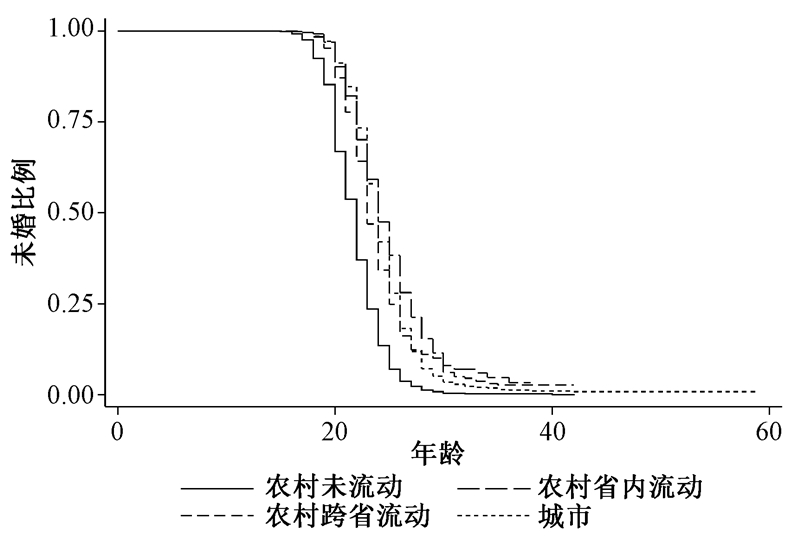

图 7和图 8分婚前外出流动的次数描述了不同样本的Kaplan-Meier生存函数图。总体来看,无论是婚前1次流动还是多次流动都显著推迟了农村男女的初婚年龄。但是对女性而言,婚前1次流动和多次流动之间的差异并不明显;然而对男性来说,流动次数的影响却非常显著。与婚前仅有1次流动经历的农村男性相比,婚前多次流动的农村男性的初婚时间明显更晚。由于频繁的流动会导致个体的生活状态不断发生变动,这与建立婚姻家庭所需的稳定性要素是相悖的,所以多次流动与1次流动相比对初婚年龄的影响更大。不过从图 7和图 8来看,多次流动带来的不利影响主要在于男性,而非女性。

|

| 图 7 流动次数对初婚年龄的影响(男) |

|

| 图 8 流动次数对初婚年龄的影响(女) |

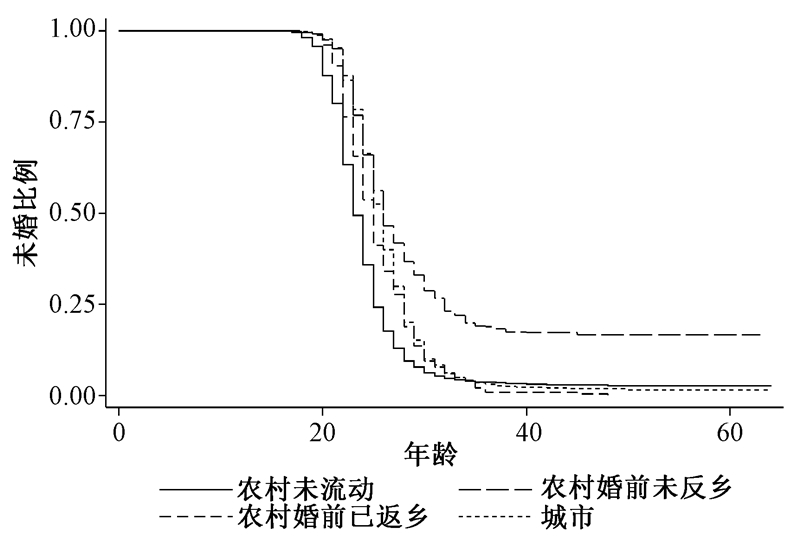

图 9和图 10分婚前外出流动的距离描述了不同样本的Kaplan-Meier生存函数图。不同距离的空间流动所需的迁移成本不同,面临的风险也各异。与省内流动相比,跨省流动会遭遇更多的文化断裂和环境隔阂,更远离熟人社区网络的支持和资源,并需要支付更多的成本用以克服迁移中的各种困难,所以跨省流动对初婚年龄的影响应该更大。不过从图 9可以发现,跨省流动对男性初婚年龄的推迟效应反而比省内流动小;从图 10来看,跨省流动对女性初婚年龄的推迟效应也要比省内流动略小一些,这与理论预期的结果并不一致。由于图 9和图 10仅是双变量的描述性统计,分析结果有可能受到其他变量的干扰。对于流动距离和初婚年龄之间的关系,我们在后面还会通过多变量的统计模型进行进一步的探讨。

|

| 图 9 流动距离对初婚年龄的影响(男) |

|

| 图 10 流动距离对初婚年龄的影响(女) |

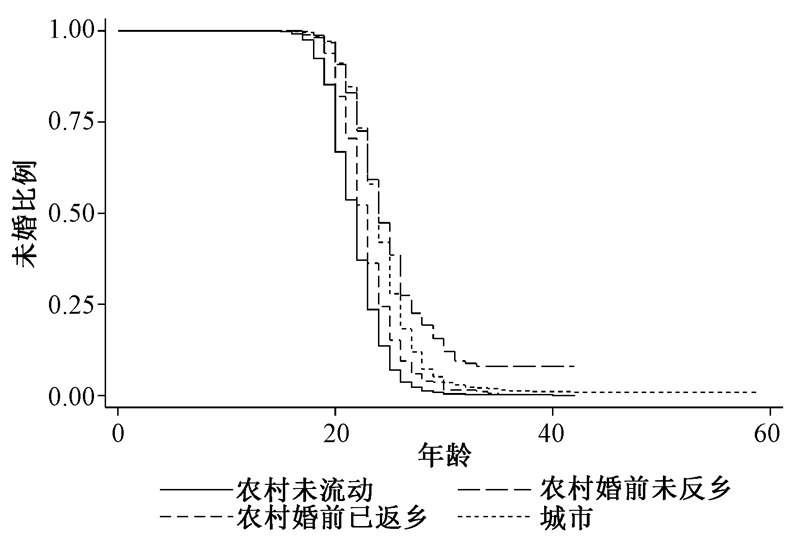

最后,图 11和图 12描述了婚前是否已返乡对农村外出务工男女初婚年龄的影响。如果说进城务工使农村青年男女离开了他们熟悉的生活环境和社会网络,使他们不得不面对城市生活的不确定性和各种风险,那么返乡则使他们又重新回到了家乡的怀抱,使他们结束了居无定所的漂泊历程。再加上农村结婚的经济成本大大低于城市,所以返乡很有可能会削弱流动对进入婚姻的不利影响。不过,生命历程理论认为,一个重大事件终结并不会结束后续的影响,这意味着流动对婚姻的作用也不会因为流动者的返乡而结束[7]。所以我们认为,返乡者的初婚年龄应介于未流动者和在流动者之间。

|

| 图 11 婚前返乡对初婚年龄的影响(男) |

|

| 图 12 婚前返乡对初婚年龄的影响(女) |

图 11和图 12的结果印证了我们的上述理论假设。从图 11可以发现,在婚前已返乡的农村男性的生存曲线虽然高于农村未流动的男性,但是大大低于依然在城市流动的人群。从图 12也可以发现,婚前返乡也对农村外出务工女性的初婚时间产生了显著的提前效应。所以数据分析结果与我们的理论预期是完全一致的。

2. 模型分析结果前面的描述性统计分析虽然能在一定程度上揭示受访者的流动特征与初婚年龄之间的关系,但是由于没有控制其他变量,结论也存在虚假相关的可能性。为了对外出务工和初婚年龄之间的关系进行更加深入严谨的分析,本文还使用了Cox比例风险模型。在模型分析时,除了受访者的流动状态之外,我们还控制了受访者的个人特征及其家庭背景特征。而且为了突出初婚年龄的影响因素在性别之间的差异,我们除了对全部样本进行回归之外,还分别对男性和女性样本进行了回归。模型输出结果见表 2。

| 变量 | 全部 | 男性 | 女性 |

| 是否流动(农村婚前未流动=0) | |||

| 农村婚前已流动 | -0.664*** | -0.735*** | -0.581*** |

| (0.026) | (0.036) | (0.037) | |

| 城市 | -0.306*** | -0.327*** | -0.283*** |

| (0.019) | (0.029) | (0.026) | |

| 女性 | 0.611*** | ||

| (0.013) | |||

| 出生队列(80后=0) | |||

| 70后 | 0.075** | 0.121*** | 0.020 |

| (0.023) | (0.036) | (0.030) | |

| 70前 | 0.061** | 0.148*** | -0.026 |

| (0.024) | (0.036) | (0.031) | |

| 教育程度(文盲=0) | |||

| 小学 | -0.014 | 0.380*** | -0.068* |

| (0.026) | (0.052) | (0.031) | |

| 初中 | -0.007 | 0.630*** | -0.270*** |

| (0.026) | (0.052) | (0.031) | |

| 高中/中专 | -0.166*** | 0.492*** | -0.469*** |

| (0.029) | (0.055) | (0.038) | |

| 大专及以上 | -0.428*** | 0.268*** | -0.812*** |

| (0.036) | (0.062) | (0.049) | |

| 初职(农民=0) | |||

| 从未工作 | -0.104* | -0.690*** | -0.064 |

| (0.041) | (0.133) | (0.045) | |

| 各类负责人 | 0.177** | 0.267*** | 0.009 |

| (0.057) | (0.073) | (0.094) | |

| 专业技术人员 | -0.064* | 0.032 | -0.089* |

| (0.029) | (0.043) | (0.039) | |

| 办事人员 | -0.014 | 0.084 | -0.115* |

| (0.035) | (0.046) | (0.052) | |

| 商业服务业人员 | -0.071** | 0.000 | -0.121*** |

| (0.022) | (0.033) | (0.029) | |

| 生产工人 | -0.032 | 0.022 | -0.091*** |

| (0.018) | (0.025) | (0.026) | |

| 父亲教育程度(文盲=0) | |||

| 小学 | 0.023 | 0.032 | -0.011 |

| (0.017) | (0.025) | (0.024) | |

| 初中 | 0.039 | 0.075* | -0.001 |

| (0.023) | (0.034) | (0.031) | |

| 高中及以上 | 0.031 | 0.047 | 0.018 |

| (0.030) | (0.045) | (0.039) | |

| 母亲教育程度(文盲=0) | |||

| 小学 | 0.019 | 0.000 | 0.050* |

| (0.016) | (0.024) | (0.022) | |

| 初中 | -0.006 | -0.038 | 0.038 |

| (0.026) | (0.039) | (0.035) | |

| 高中及以上 | -0.108** | -0.097 | -0.090 |

| (0.039) | (0.058) | (0.053) | |

| 父亲职业(农民=0) | |||

| 从未工作 | -0.038 | -0.060 | -0.027 |

| (0.040) | (0.058) | (0.054) | |

| 各类负责人 | -0.016 | -0.007 | -0.036 |

| (0.038) | (0.055) | (0.053) | |

| 专业技术人员 | -0.076* | -0.021 | -0.120** |

| (0.032) | (0.048) | (0.042) | |

| 办事人员 | -0.086* | -0.043 | -0.106* |

| (0.036) | (0.054) | (0.050) | |

| 商业服务业人员 | -0.121*** | -0.070 | -0.147*** |

| (0.032) | (0.047) | (0.043) | |

| 生产工人 | -0.107*** | -0.134*** | -0.083* |

| (0.024) | (0.036) | (0.033) | |

| 母亲职业(农民=0) | |||

| 从未工作 | -0.031 | -0.015 | -0.017 |

| (0.018) | (0.026) | (0.025) | |

| 各类负责人 | -0.060 | -0.152 | 0.054 |

| (0.093) | (0.134) | (0.131) | |

| 专业技术人员 | -0.101* | -0.165* | -0.015 |

| (0.045) | (0.067) | (0.062) | |

| 办事人员 | -0.203** | -0.281** | -0.104 |

| (0.065) | (0.094) | (0.090) | |

| 商业服务业人员 | -0.208*** | -0.230*** | -0.168** |

| (0.038) | (0.055) | (0.053) | |

| 生产工人 | -0.261*** | -0.297*** | -0.192*** |

| (0.032) | (0.047) | (0.044) | |

| 似然比卡方 | 5482.35*** | 1463.79*** | 2582.21*** |

| 自由度 | 33 | 32 | 32 |

| 样本量 | 30243 | 14649 | 15594 |

| 注:1.*表示p<0.05、**表示p<0.01、***表示p<0.001;2.括号内为回归系数的标准误。 | |||

从表 2可以发现,在控制了其他变量之后,外出务工依然对初婚年龄具有显著的推迟效应。就全部样本来看,婚前流动使农村人口的初婚风险下降了48.5%①,分性别来看,婚前外出务工的经历对男性和女性的影响都是非常显著的,但是对男性的影响大于女性。具体来说,外出务工使男性的初婚风险下降了52.0%,使女性的初婚风险下降了44.1%,而且统计检验结果显示,二者的差异是显著存在的(p<0.05)。所以,模型分析结果再次验证了之前的研究结论,即:婚前外出务工显著推迟了农村男女的初婚年龄,而且这种推迟效应对男性更加明显。

① 计算方法为1-exp(-0.664),下同。初婚风险下降,意味着婚姻推迟。

从表 2还可以得到的另外一个结论是,在其他条件相同的情况下,农村外出务工人员的初婚年龄比城市人还要晚。就全部样本来看,农村外出务工人员的初婚风险比城市人低30.1%;分性别来看,农村外出务工男女的初婚风险分别比城市男女低33.5%和25.8%。前面的描述性统计分析已经发现,农村外出务工男性的初婚时间晚于城市男性,不过农村外出务工女性的初婚时间与城市女性无明显差异。在加入控制变量之后,男性样本的结论没有改变,而女性样本也出现了外出务工人员显著超过城市人口的现象。

笔者认为,这主要是因为城市女性的教育程度显著高于外出务工的农村女性,而且城市女性的职业地位和家庭背景也明显更好。从表 2可以发现,教育程度对女性的初婚年龄具有非常明显的推迟效应,而且从事非农职业和非农家庭背景也会显著推迟女性的婚龄。所以当我们控制女性的教育、职业和家庭背景之后,农村外出务工女性的初婚风险反而变得比城市女性更低。进一步的研究发现,当我们将这些变量从模型中删除以后,确实发现农村外出务工女性的初婚风险变得与城市女性没有显著差异,所以我们的假设得到了验证。

上述分析结果充分说明,外出务工的经历不仅使得农村男女的初婚年龄显著晚于农村不流动的男女,甚至显著晚于同等条件下的城市男女。所以流动对初婚年龄的推迟效应是非常大的。考虑到初婚与生育之间的密切关联,这种推迟效应对农村男女生育数量和时间的影响也不容小视。所以,人口在城乡之间大规模的流动不仅改变了城乡社会的经济结构,而且改变了农村人口传统的婚育模式和人口的再生产过程,而这种变化对整个中国社会结构的影响是一个非常值得研究的重大议题。

为了进一步考察婚前流动的次数、距离和是否返乡等流动特征对初婚年龄的影响,我们又对那些婚前有流动经历的流动人口进行了专门分析,结果如表 3所示。

| 变量 | 全部样本 | 男性 | 女性 | |

| 模型1 | 模型2 | |||

| 婚前多次流动 | -0.157** | -0.138** | -0.213** | -0.030 |

| (0.053) | (0.054) | (0.076) | (0.079) | |

| 婚前跨省流动 | 0.188*** | 0.133* | 0.247** | 0.039 |

| (0.056) | (0.063) | (0.094) | (0.090) | |

| 婚前已返乡 | 0.469*** | 0.500*** | 0.540*** | 0.433*** |

| (0.050) | (0.051) | (0.077) | (0.071) | |

| 女性 | 0.621*** | 0.638*** | ||

| (0.048) | (0.049) | |||

| 出生队列(80后=0) | ||||

70后 | 0.005 | 0.001 | 0.126 | -0.077 |

| (0.054) | (0.055) | (0.084) | (0.075) | |

70前 | -0.135 | -0.150 | 0.121 | -0.393** |

| (0.075) | (0.079) | (0.107) | (0.128) | |

| 教育程度(文盲=0) | ||||

| 小学 | 0.307 | 0.363* | 0.713** | 0.144 |

| (0.162) | (0.165) | (0.275) | (0.226) | |

| 初中 | 0.345* | 0.421** | 1.080*** | -0.081 |

| (0.159) | (0.163) | (0.271) | (0.223) | |

| 高中/中专 | 0.041 | 0.104 | 0.791** | -0.426 |

| (0.166) | (0.170) | (0.279) | (0.237) | |

| 大专及以上 | -0.749*** | -0.689*** | 0.173 | -1.572*** |

| (0.201) | (0.206) | (0.317) | (0.303) | |

| 初职(农民=0) | ||||

| 从未工作 | 0.264 | 0.473 | - | 0.257 |

| (0.347) | (0.363) | - | (0.385) | |

| 各类负责人 | 0.624** | 0.611** | 1.076*** | 0.002 |

| (0.218) | (0.222) | (0.296) | (0.353) | |

| 专业技术人员 | 0.013 | 0.041 | 0.216 | -0.205 |

| (0.143) | (0.146) | (0.204) | (0.216) | |

| 办事人员 | 0.002 | -0.004 | 0.069 | 0.004 |

| (0.149) | (0.151) | (0.199) | (0.243) | |

| 商业服务业人员 | -0.015 | -0.034 | 0.309** | -0.347*** |

| (0.071) | (0.073) | (0.107) | (0.100) | |

| 生产工人 | 0.122* | 0.113 | 0.299*** | -0.110 |

| (0.058) | (0.059) | (0.083) | (0.086) | |

| 父亲教育程度(文盲=0) | ||||

| 小学 | 0.022 | 0.012 | -0.044 | -0.005 |

| (0.067) | (0.068) | (0.094) | (0.105) | |

| 初中 | 0.130 | 0.130 | 0.149 | 0.058 |

| (0.079) | (0.081) | (0.116) | (0.118) | |

| 高中及以上 | 0.112 | 0.107 | 0.185 | 0.035 |

| (0.102) | (0.103) | (0.151) | (0.150) | |

| 母亲教育程度(文盲=0) | ||||

| 小学 | -0.034 | -0.024 | -0.013 | -0.060 |

| (0.056) | (0.057) | (0.081) | (0.081) | |

| 初中 | -0.204* | -0.199* | -0.226 | -0.217 |

| (0.085) | (0.087) | (0.130) | (0.120) | |

| 高中及以上 | -0.103 | -0.073 | -0.074 | -0.133 |

| (0.139) | (0.142) | (0.226) | (0.193) | |

| 父亲职业(农民=0) | ||||

| 从未工作 | -0.059 | -0.106 | -0.092 | -0.152 |

| (0.183) | (0.185) | (0.235) | (0.307) | |

| 各类负责人 | 0.188 | 0.114 | 0.127 | 0.045 |

| (0.163) | (0.166) | (0.207) | (0.293) | |

| 专业技术人员 | -0.010 | -0.026 | 0.085 | -0.141 |

| (0.127) | (0.128) | (0.190) | (0.182) | |

| 办事人员 | -0.129 | -0.214 | -0.210 | -0.113 |

| (0.201) | (0.211) | (0.303) | (0.304) | |

| 商业服务业人员 | 0.008 | 0.015 | 0.138 | -0.025 |

| (0.124) | (0.125) | (0.171) | (0.185) | |

| 生产工人 | 0.017 | -0.043 | 0.039 | -0.040 |

| (0.084) | (0.086) | (0.129) | (0.117) | |

| 母亲职业(农民=0) | ||||

| 从未工作 | -0.035 | 0.013 | -0.013 | -0.012 |

| (0.067) | (0.069) | (0.097) | (0.100) | |

| 各类负责人 | -0.149 | -0.102 | 0.361 | -0.642 |

| (0.436) | (0.439) | (0.536) | (0.764) | |

| 专业技术人员 | 0.190 | 0.257 | -0.075 | 0.954* |

| (0.239) | (0.244) | (0.358) | (0.372) | |

| 办事人员 | 0.439 | 0.455 | 0.229 | - |

| (0.542) | (0.549) | (0.592) | - | |

| 商业服务业人员 | -0.233 | -0.199 | 0.068 | -0.392 |

| (0.151) | (0.152) | (0.212) | (0.221) | |

| 生产工人 | -0.162 | -0.152 | 0.069 | -0.217 |

| (0.168) | (0.170) | (0.272) | (0.223) | |

| 户籍省 | 未控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |

| 似然比卡方 | 517.66*** | 588.16*** | 218.70*** | 300.95*** |

| 自由度 | 34 | 64 | 62 | 62 |

| 样本量 | 3509 | 3509 | 1846 | 1663 |

首先,从模型1可以发现,在控制其他变量以后,婚前流动次数、流动距离和是否返乡都对外出务工人员的初婚风险具有显著影响。具体来说,与婚前1次流动相比,婚前多次流动会使初婚风险下降14.5%;与省内流动相比,跨省流动会使初婚风险上升20.7%;与婚前未返乡相比,婚前已返乡会使初婚风险上升59.8%。如前所述,婚前多次流动会使得个体的生活状态不断发生变动,而返乡可以在很大程度上削弱流动对婚姻的不利影响,所以多次流动会降低初婚的风险,而返乡会增加初婚的风险,模型1的分析结果也验证了这两点。

但是与理论预期不同的是,模型1显示跨省流动者比省内流动者的初婚时间更早。从理论上看,远距离的迁移流动会使移民遭遇更多的适应性问题,所以跨省流动应该不利于移民尽早地进入婚姻。不过,既有的研究对这一理论的检验结果并不一致。郑真真的研究发现,跨省流动对农村妇女初婚年龄的推迟效应显著高于省内流动的妇女[6];但是曾迪洋的研究却发现,是否跨省流动对移民的初婚年龄没有显著影响[7]。本文的研究甚至发现,跨省流动比省内流动更加有利于移民较早地进入婚姻。所以,该理论是否成立可能还需要更多的研究去验证。

笔者认为,模型1中跨省流动的回归系数显著为正可能与模型没有控制受访者的户籍地有关。因为中国的人口流动表现出明显的从中西部落后地区向东南沿海流动的规律,所以中西部农村青年跨省流动的可能性相对较高,加上他们的婚姻观念比较传统,这可能导致表面上看来跨省流动的农民工结婚反而较早。进一步的分析结果验证了笔者的这种猜测,从模型2可以发现,当我们控制受访者的户籍地之后,跨省流动的回归系数有明显的下降,但它在0.05的显著性水平上仍然显著为正。所以,户籍地的不同确实是导致跨省流动的农民工更可能早婚的一个原因,但即便在我们控制了受访者的户籍地之后,跨省流动对婚姻的推迟效应依然小于省内流动。

对于这个预料之外的研究发现,笔者也试图给出一个试探性的理论解释,即:农民工在做出流动决策时会在流动距离和潜在的经济收益之间进行权衡取舍,所以,远距离的流动可能意味着更高的经济收益,而经济资源的增加有利于婚姻的形成。如果这种说法成立,那么跨省流动的积极影响应该在男性样本中更加显著,因为经济资源对男性的婚姻更加重要,而数据分析结果确实验证了我们的猜测。

从表 3可以发现,跨省流动能够显著推迟男性农民工的初婚年龄,但是对女性却没有显著影响。除此之外,各种流动特征对男性和女性的影响也不完全相同。婚前多次流动显著推迟了男性农民工的初婚年龄,但是对女性没有显著影响。婚前已返乡会降低外出务工男女的初婚年龄,但是与女性相比,返乡的影响对男性略大一些(统计检验结果不显著)。所以结合表 2的分析结果,我们可以认为,外出务工经历对男性农民工的初婚年龄的影响显著大于女性,这一方面可能是因为女性对结婚的时间有更强的紧迫感;而另一方面,笔者认为这也与男性和女性农民工在城市婚姻市场上的相对位置有关,与女性农民工相比,男性农民工遭遇的婚姻挤压可能更为严重。

四、主要结论外出务工对农村男女初婚年龄的影响是一个非常重要的研究问题。以往的研究虽然对该问题多有探讨,但主要关注流动经历对女性初婚年龄的影响,而很少综合男性样本考察这种影响在男女之间的差异。本文使用第三期中国妇女社会地位调查数据,从性别差异的视角对该问题进行了更加深入的比较和研究,主要得到了以下研究结论。

首先,外出务工显著推迟了农村男女的初婚年龄。婚前流动不仅使得农村男女的初婚年龄显著晚于农村未流动的男女,甚至显著晚于同等条件下的城市男女。考虑到初婚与生育之间的密切联系,我们可以进一步认为,城乡之间大规模的流动已经显著推迟了农村人口的生育年龄,而婚育年龄的推迟对生育数量、生育间隔,进而对人口的再生产过程和年龄结构的影响是需要我们进一步研究的重要问题。

其次,外出务工对男性初婚年龄的影响大于女性。一方面,男性选择在婚前外出务工的比例高于女性,而且男性外出务工的次数更多,而返乡的比例却相对较低,这导致更大比例男性的婚姻受到了流动的冲击。另一方面,无论是双变量的描述性统计,还是多变量的模型分析都一致表明,流动对婚姻的推迟效应对男性表现得更加明显。笔者认为,男性农民工在城市婚姻市场上的不利地位是导致这一结果的重要原因。

最后,婚前流动的次数、流动距离和是否在婚前返乡也对农民工的初婚风险具有显著影响,而且这种影响也主要针对男性群体。具体来说,与婚前1次流动相比,多次流动会显著推迟男性的初婚年龄;与省内流动相比,跨省流动会显著缩短男性进入初婚的时间;与婚前未返乡相比,婚前已返乡会显著削弱外出务工对农村男女初婚年龄的推迟效应。流动次数与返乡的影响与理论预期一致,但流动距离的影响与理论预期相反。远距离流动带来的较高经济收益可能是导致跨省流动更利于男性结婚的原因,但这个问题还需要进一步的研究去验证。

| [1] | 中华人民共和国国家统计局. 2013年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. [2014-02-24]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201402/t20140224_514970.html. |

| [2] | 风笑天. 农村外出打工青年的婚姻与家庭:一个值得重视的研究领域[J]. 人口研究, 2006(1): 57-60. |

| [3] | JAMPAKLAY A. How does leaving home affect marital timing?: an event-history analysis of migration and marriage in Nang Rong, Thailand [J]. Demography, 2006, 43(4): 711-725. |

| [4] | BOONSTRA O. The impact of education on the demographic life course:the family reproduction process of literates and illiterates in the Netherlands at the end of the nineteenth century [J]. The History of the Family, 1998,3(3): 303- 313. |

| [5] | PARRADO E A. Marriage and international migration: timing and ordering of life course transitions among men in western Mexico [J]. Family Formation and Reproduction, 1998(5): 13-15. |

| [6] | 郑真真. 外出经历对农村妇女初婚年龄的影响[J]. 中国人口科学, 2002(2): 61-65. |

| [7] | 曾迪洋. 生命历程理论视角下劳动力迁移对初婚年龄的影响[J]. 社会, 2014(5): 105-126. |

| [8] | 靳小怡, 彭希哲, 李树茁, 郭有德, 杨绪松. 社会网络与社会融合对农村流动妇女初婚的影响——来自上海浦东的调查发现[J]. 人口与经济, 2005(5): 53-58. |

| [9] | 段成荣, 杨舸, 张斐, 卢雪和. 改革开放以来我国流动人口的九大趋势[J]. 人口研究, 2008(6): 30-43. |

| [10] | 高颖, 吴昊. 人口流迁对北京市平均初婚年龄的影响[J]. 人口研究, 2012(5): 58-68. |

| [11] | 第三期中国妇女社会地位调查课题组. 第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告[J]. 妇女研究论丛, 2011(6): 5-15. |

| [12] | 於嘉, 谢宇. 社会变迁与初婚影响因素的变化[J]. 社会学研究, 2013(4): 1-24. |

| [13] | 王鹏, 吴愈晓. 初婚年龄的影响因素分析:基于CGSS2006的研究[J]. 社会, 2013(3): 89-110. |

| [14] | 赵耀辉. 中国农村劳动力流动及教育在其中的作用——以四川省为基础的研究[J]. 经济研究, 1997(2): 37-42. |

| [15] | ALLISON P D. Survival analysis using the SAS system: a practical guide [M]. Cary, NC: SAS Publishing, 2010:125-200. |