2. 上海财经大学 国际工商管理学院, 上海 200433;

3. 上海立信会计学院 经贸学院, 上海 201620

2. School of International Business Administration, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;

3. School of Economics and Trade, Shanghai Lixin University of Commerce, Shanghai 201620, China

一、问题的提出与文献评述

改革开放以来,中国流动人口的规模急剧增长,从1982年的657万增加到2010年的2.21亿,占总人口比例从0.65%增加到16.53%[1]。规模如此庞大的流动人口"都去哪儿了?"根据历年人口普查数据统计,流动人口的流入地分布呈现明显的集中趋势,越来越向东部和南部沿海地区集中,越来越集中流向少数省份和少数城市[1, 2, 3]。人口向大城市的大量集聚,给城市的交通、环境、公共服务与城市管理都带来巨大的挑战,为了缓解大城市的拥挤压力,当前的主要政策是限制大城市的人口规模。同时,欠发达地区地方政府通过增加投资,承接东部沿海地区的产业转移,期望达到发展经济留住本地劳动力或吸引外来劳动力的结果,从而部分缓解人口向东部地区过度集聚的趋势。这些政策在多大程度上可以改变流动人口的地理分布,取决于流动人口对流入地的选择和流入地的特征。

关于流动人口的流入地特征,已有研究发现,经济规模对迁出地的人口有推排作用,对迁入地的人口存在吸纳作用[4];迁移者预期收益越高、与流出地距离越近、非农产业(第二和第三产业)越发达的省份,对流动人口的拉力越强[5];固定资产投资额越高和人口密度越大的省份越容易成为人口迁入地[6];外向型经济不仅能吸收本地劳动力,减弱其迁出倾向,对外省劳动力也会形成明显的拉力[7]。综上所述,流动人口集聚的地区往往是经济发展水平较高、投资型经济和外向型经济占重要地位、非农产业发达和人口规模较大的地区,基于这些特征制定的相关政策可能在一定程度上改变流动人口的空间分布。但是,这些研究都是基于2005年之前的人口与经济数据的分析,近十年来流动人口的流入地特征是否发生了变化?相关的流动人口政策是否也需要随之调整?因此,有必要利用新近的数据对流动人口的流入地特征进行研究。已有研究的不足还在于基本停留在省级层面的流动人口数据。由于省内不同城市的流动人口数量和经济社会发展存在不同程度的差异,省级层面的加总数量将减少变量值的变异程度,增加参数估计的误差,降低参数估计的有效性,从而无法很好地揭示流动人口的流入地特征及其规律。此外,当前中国城镇化在经济增长中发挥越来越重要的作用,从城市层面去研究流动人口的空间分布格局及流入地的特征,对政府制定符合流动人口自主选择和市场经济规律的城市发展战略和规划合理的城市体系具有重要的现实意义。

本文拟利用2000年和2010年两次人口普查分县资料中287个地级市的数据,考察21世纪以来中国流动人口的城市分布及其变化趋势,结合2000年和2010年城市相关经济数据建立回归模型,研究流动人口更倾向于流入的城市在地理空间、经济发展水平、经济结构、产业结构和人口规模等方面具有哪些特征,并通过比较2000年与2010年流动人口的流入地城市特征的差异与变化来解释近十年来中国流动人口的城市分布出现的新趋势,以期为制定更有效的人口流动政策提供参考依据。

二、 流动人口的流入地城市分布

本文的流动人口数量是根据2000年和2010年两次人口普查分县资料中的城市级数据计算。该资料中关于迁入人口分了三类:第一类"本县(市)/本市市区";第二类"本省其他县(市)、市区";第三类"外省"。本文重点考察的是城市级层面的流动人口,即登记户口不在本城市而在本城市居住或工作的常住人口,因此,本文计算的城市流动人口将去掉第一类"本县(市)/本市市区"的迁入人口,只计算第二类和第三类迁入人口的总和。实际上,第二类"本省其他县(市)、市区"迁入人口中还包含了部分城市内部不同县区之间的流动人口,但因资料所限无法剔除,所以本文估计的城市流动人口与真实的城市外来人口相比,存在一定程度的高估。值得一提的是,段成荣等[1, 2]计算的城市级流动人口除了包括跨省流动人口,亦包括了省内跨县流动人口和县内流动人口[8]。本文计算的城市包括全国287个地级及以上城市,其中包括拉萨市。

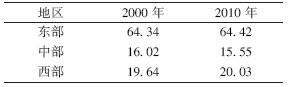

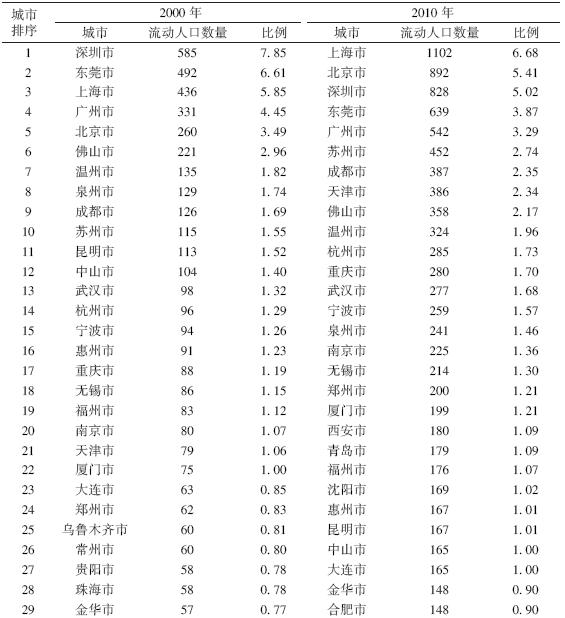

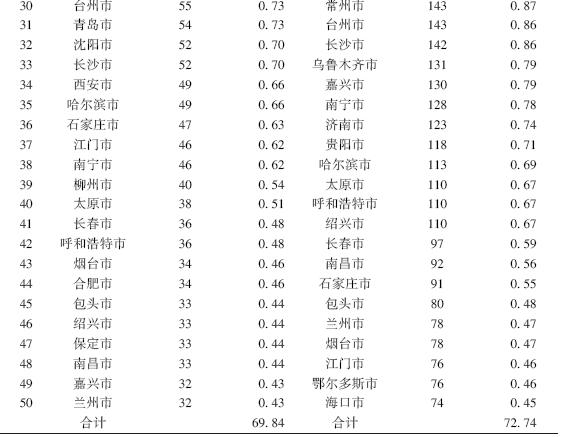

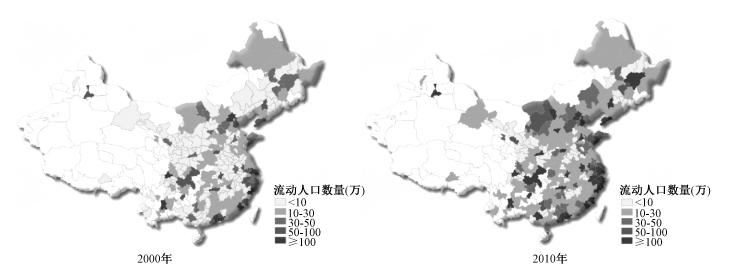

根据本文统计,2000年全国287个地级市的本省流动人口和外省迁入人口总数分别是7443万和4022万,2010年分别达到16471万和8328万,流动人口的总规模从2000年的11465万增加到2010年的24799万,十年间增长了1.21倍。图 1展现了2000年和2010年中国287个地级及以上城市的流动人口空间分布,右图与左图相比,大部分城市的颜色加深,说明全国大部分城市的流动人口数量在这十年间增加了,流动人口规模超过100万的城市从2000年的12个增加到2010年的41个。从流动人口空间分布的格局来看,流动人口向东部沿海地区、少数省份和少数城市集聚的趋势并没有转变。如表 1所示,2000年和2010年东部地区流动人口所占比例保持在64%以上,其中比例最高的省份依然是广东省、浙江省、江苏省和上海市。从表 2和表 3可见,流动人口占比排名前50位的城市其流动人口占比总和保持在70%左右,排名前5位的城市其流动人口占比的总和保持在1/4左右。

|

| 图 1 2000年和2010年中国流动人口的流入地城市分布 |

从图 1和表 1、表 2、表 3中我们可以发现,2000-2010年这十年间流动人口流向的城市也发生了变化,具体表现为以下几点。

第一,北京、上海、天津、重庆四大直辖市的流动人口吸纳能力快速上升。从表 2中可以看出,四个直辖市的流动人口规模成倍数增长,分别增长了2.4、1.3、3.9和2.2倍。同时,这四个城市的流动人口占比在全国的排名也相应大幅度提升,2000-2010年,上海和北京的流动人口占比排名分别从第3、5位跃居至第1、2位,天津从第21位上升到第8位,重庆从第17位上升到第12位。

第二,东南沿海地区城市的流动人口占比及其排序出现下降。例如,深圳市的流动人口占比从2000年的7.85%下降到2010年的5.02%,排名从第1位下降到第3位,东莞市的流动人口占比从6.61%下降到3.87%,排序从第2位下降到第4位,2000年流动人口排名前十的还有佛山市、温州市、泉州市,其流动人口占比排名分别从第6、7、8位下降到第9、10、15位。王桂新等研究省际人口迁移时也发现,长三角都市圈已取代珠三角都市圈成为省际人口迁入的主要地区[3]。

第三,西部地区城市吸纳流动人口的能力有所上升。特别是几个省会城市,流动人口规模增长较快,流动人口占比的排名上升也较多。例如,成都、西安、重庆的流动人口规模分别增加了2.7、2.1和2.2倍,成都市的流动人口占比排名从第9位上升到第7位,重庆市从第17位上升到第12位,西安市从第34位上升到第20位。段成荣等的研究也同样发现中西部地区的流动人口吸纳比例上升[1]。

第四,流动人口的城市分布在一定范围内出现一定程度的分散化趋势。计算287个城市流动人口分布的赫芬达尔指数①

,得出2000年为2.27,2010年下降为1.96,计算流动人口空间分布的集中指数②

,得出2000年为45.65,2010年下降到43.70,可见,流动人口城市空间分布的集中程度出现小幅度的下降。但是,从表 2中又分明看到流动人口更多集中到排名前50位的城市,排名前50位城市的流动人口占比总和从2000年的69.84%上升到2010年的72.74%。这两种趋势是否存在矛盾?答案是两者并不矛盾。我们可以在表 3中看到,排名前5位城市的流动人口占比总和从2000年到2010年下降了近4个百分点,与此同时其他位次的城市流动人口占比总和均有不同程度的增加。因此,这十年间的流动人口在全国地理空间上的分布总体上向50个城市更加集聚了,但是在这50个城市内部的分布却相对分散了。根据段成荣和杨舸的分析[2],与2000年相比,2005年流动人口空间分布的集中程度进一步加强,流动人口向东部地区和少数城市集中的趋势加剧,2005年排名前5位的城市以及前50位其他各个段位的流动人口占全国流动人口总量的比重较2000年都有所提高。由此可以认为,在2000年和2010年两次普查数据中流动人口排名前50的城市出现的分散趋势,主要发生在2005-2010年这5年之间。由于2000-2005年流动人口的集聚程度进一步加强,也就是说2000-2010年这十年间流动人口分布经历了集聚加强转为集聚减弱的过程,因此,2005年之后流动人口分布集聚减弱的程度可能比我们看到的2000-2010年之间集聚减弱的幅度要更大一些。

①赫芬达尔指数的计算公式:HHI=∑(Xi/X)2,其中Xi为i 城市流动人口数量,X为所有城市流动人口数量总和,赫芬达尔指数越大,表示流动人口空间分布的集中程度越高。

②流动人口空间分布的集中指数的计算公式:C=∑|Fi-Pi|/2,其中Fi 为 i 城市流动人口占全国流动人口的比重,Pi 为i 城市常住人口占全国常住总人口的比重。C值的最小值为0,最大值为 1。在流动人口的流入地分布和常住人口的空间分布格局完全一致时,C 值等于0;在流动人口的流入地分布和常住人口的空间分布格局完全不一致时,C值等于1。C值越接近于0,表明流动人口的流入地分布越接近于常住人口的分布格局,相对地越分散;C值越大,表明流动人口的流入地分布偏离于常住人口的空间分布格局,相对地越集中。集中指数借鉴了段成荣和杨舸[2]的计算方法,不同的是在他们的计算公式中Pi指i城市的户籍人口占全国总人口的比重,本文在计算公式中用常住人口代替户籍人口是出于这样的考虑:根据流入人口与流出人口占总人口的多少不同,城市可区分为流出型城市、流入型城市和双向流动城市,户籍人口中一般包括了流出人口,由于不同城市户籍人口中存在不同比重的流出人口,用常住人口衡量城市的人口总量可能比户籍人口更为适合。

三、流动人口的流入地城市特征及其变化趋势

中国流动人口的城市分布在2000-2010年之间出现的上述变化,与这十年间人口流动模式以及城市经济地理的变化密切相关,基于已有文献的研究,下面将建立回归模型,从城市的经济发展水平、经济结构、产业结构和人口规模等方面研究流动人口的流入地城市特征以及十年间的变化,以期为流动人口的城市分布出现的新趋势提供合理的解释。

1.数据与变量

被解释变量是城市的流动人口规模,单位为"万人",解释变量包括城市的人均GDP、固定资产投资占GDP比重、外商直接投资占GDP比重、第三产业与第二产业产值之比、常住人口数量。

(1)人均GDP由GDP除以相同年份的常住人口计算得到,单位为"元/人",用来衡量城市的经济发展水平。一般认为城市的经济发展水平越高,对劳动力需求也越大,可提供的劳动工资也较高,流动人口越倾向流入该城市。

(2)固定资产投资额占GDP比重和外商直接投资占GDP比重用来衡量城市的经济结构。其中外商直接投资额用当年美元兑人民币的汇率调整为人民币标价的投资额,这两个比重越高说明该城市的经济发展越依赖于投资而非消费和净出口。一般认为物质资本投资增加会提高劳动生产率,从而增加企业的劳动力需求,而外商直接投资由于其劳动生产率更高和其技术溢出效应,对投资地的就业拉动效应更大,因此,认为经济结构更偏向于投资的城市吸引流动人口数量越大。

(3)第三产业与第二产业的产值之比用来表示产业结构,城市第二产业中的制造业和建筑业一直以来扮演着吸纳农村剩余劳动力的主要角色,因此,第三产业与第二产业产值之比较高的城市在吸引流动人口方面处于劣势地位。

(4)人口规模由城市的常住人口数量表示,单位为"万人"。已有研究发现城市人口规模的扩大有利于发挥生产和消费的规模效应,有利于劳动生产率的提高[9, 10, 11],也有利于劳动者就业概率的提高[12]和劳动收入的增加[13]。从此角度出发,人口规模越大的城市其吸引的流动人口数量也越大。城市规模变大除了带来好处外,也可能带来拥挤、污染、犯罪等城市病,城市病对流动人口存在排斥力。因此,城市人口规模与流动人口数量之间的关系应该是城市人口规模的"规模效应"和"拥挤效应"的综合作用,城市人口规模综合作用的正负取决于两种效应的大小对抗结果。

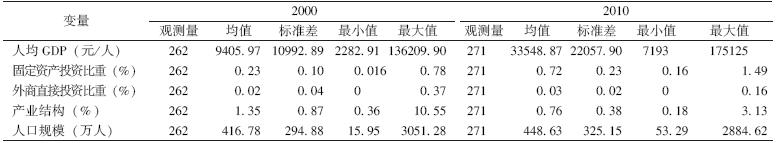

文中城市的流动人口、常住人口和户籍人口等数据均来自2000年和2010年的人口普查分县资料,城市的其他经济数据来自对应年份的《中国城市统计年鉴》,选取的均为全市范围的数据。由于一些变量值的缺失,最后进入回归模型的城市数量2000年为262个,2010年为271个,缺失的城市基本上是流动人口规模、常住人口规模和经济规模较小的城市,因而,对分析流动人口流入地的城市特征及其变化不会产生系统性影响。表 4报告了2000年和2010年城市特征变量的描述性统计。

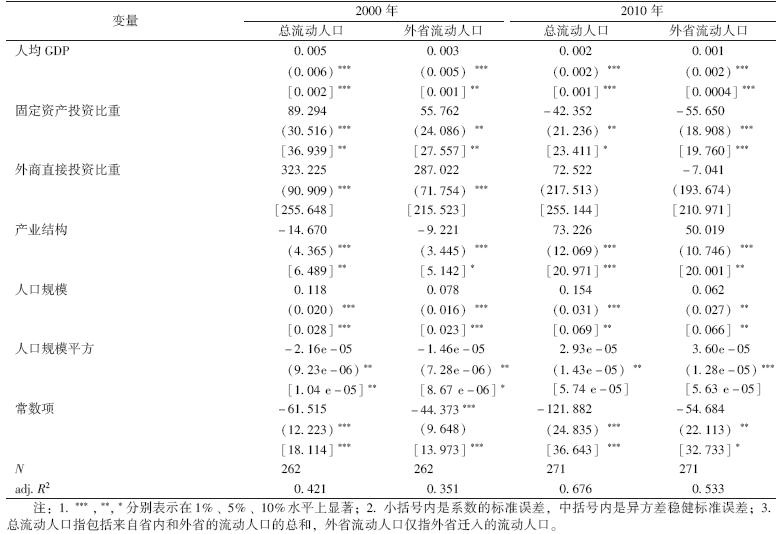

表 5报告了2000年和2010年的城市流动人口数量影响因素的回归结果。通过多重共线性检验,发现2000年和2010年的两组变量并不存在严重的共线性问题① 。同时为了避免存在异方差问题而影响OLS估计结果的有效性,我们在表中除了报告同方差假设下的t检验结果,还报告了异方差稳健的标准误差和异方差稳健t检验结果,两类t检验的结果基本一致。从回归结果中可以发现2000-2010年流动人口的流入地城市具有如下特征和变化。

①计算人均GDP、固定资产投资比重、外商直接投资比重、产业结构、人口规模和人口规模平方的VIF值(方差膨胀因子),2000年六个变量的VIF值分别是1.72、1.12、1.25、1.60、4.05、3.80,2010年六个变量的VIF值分别是1.41、1.27、1.34、1.07、5.17、4.97。

(1)经济发展水平对城市流动人口数量存在正向影响,但影响程度在减弱。在可以自由流动的情况下,劳动力总是流向经济发展水平高且人均收入水平高的地方。在表 5中,控制了其他因素,人均GDP对城市吸纳流动人口的作用显著为正。2000-2010年西部城市经济发展水平的提高,成为其吸引更多流动人口的一个重要原因。以重庆、成都和西安为例,2000年这三个城市的人均GDP在287个城市中分别排位178、45、74位,到2010年分别提高到126、38、67位。这与段成荣等[1]的分析相一致,他们认为近年来随着西部开发、中部崛起、东北振兴等措施力度的不断加大,中部和西部地区的发展明显加速,对人口和劳动力的吸引力不断增强,是形成流动人口流向分布出现一定程度分散化的原因。但值得一提的是,比较2000年和2010年人均GDP吸引流动人口的作用程度,发现人均GDP的作用正在减弱,即经济发展水平对吸纳外来劳动力的作用在减弱。

(2)外商直接投资对城市吸引流动人口的优势作用正在消失,固定资产投资对城市吸引流动人口的作用由优势转变为劣势。从表 5中2000年城市流动人口与固定资产投资和外商直接投资的关系可以发现,两者占GDP比重越大的城市吸纳的流动人口越多 表 5的2000年回归模型中外商直接投资比重对城市总流动人口和省外流动人口影响作用的异方差稳健t检验虽然不显著,但是t值分别达到1.26和1.33。,这体现了投资对城市创造就业和吸纳外来劳动力的重要作用。然而,在2010年的回归模型中,控制其他变量之后,外商直接投资对吸纳流动人口的作用变得不显著了,而固定资产投资占GDP比重的系数变为负,也就是说固定资产投资比重较高的城市在吸纳流动人口方面不仅失去了优势还表现出劣势。这与陆铭等的发现一致,其研究表明,固定资本投资对提高城市的劳动力就业概率的作用为负,即与经济增长更依赖于其他GDP构成的城市相比,经济增长更依赖于国内投资的城市创造就业的能力更低[12]。投资驱动曾经是我国经济发展的重要特征,但是近年来投资效率开始下降,中国经济的持续增长需要经济结构从投资驱动向消费驱动转型、从外向型为主向内需主导转型,流动人口流入地城市特征的转变也正应和了这种需要。同时,还存在另一种解释,地方政府出于税收考虑,给予资本密集型产业发展更多的激励,造成资本过度深化,投资占GDP比重过高的城市往往就业创造能力不足[14],不利于吸纳外来劳动力。

(3)第三产业吸纳流动人口的能力显著提高,第二产业吸纳流动人口的能力相对下降。改革开放以来,第二产业中的制造业和建筑业等劳动密集型产业一直扮演吸纳流动人口的主力军,直到2000年这种趋势依然保持。从表 5中可以看到,产业结构影响城市流动人口数量的回归系数显著为负,说明相对第三产业,城市的第二产业吸纳流动人口的作用更大一些。到了2010年,这种关系发生了转变,产业结构的回归系数变为正数,且在0.01的显著性水平上具有统计意义,这说明到2010年第三产业产值相对比重越高的城市吸纳流动人口的能力越强。城市流动人口数量与产业结构间关系的变化,为东南沿海地区的流动人口比重和排序有所下降提供了解释。改革开放之后,东南沿海地区依赖劳动密集型的制造业发展起来,成为流动人口最先聚集的地方,但随着人民币升值、劳动力成本上升以及2008年美国金融危机的影响,东南沿海地区的劳动密集型产业竞争力有所下降,面临转型升级。与此同时,近些年上海、北京、天津、重庆四大直辖市在高技能类的制造业和金融、贸易、房地产等高技能类服务业方面的发展较快。正如莫雷蒂(Moretti)利用1980-2000年美国人口普查数据的估计,制造业部门每增加一个就业机会,会为不可贸易部门带来1.59个就业机会,不可贸易部门主要集中在第三产业,高技能类制造业就业增加的乘数效应更为显著[15]。金融、贸易、房地产等高技能服务业的不断发展,吸收了大量高技能的劳动力进入第三产业实现就业,同时,城市高技能劳动力对餐饮、保姆等服务具有更高消费需求,为低技能劳动力创造了更多就业机会。因此,第三产业的进一步发展在整体上提高了城市的就业概率和流动人口的吸纳能力。从我国三次产业就业人数和增加值的历史数据来看,第三产业的就业吸纳能力逐年提高,我国的第三产业就业人数在1995年就超过第二产业就业人数,2011年又超过第一产业就业人数,2013年第三产业的产值超过第二产业产值,成为三次产业中吸纳就业人数最多和产业增加值最高的产业 1995年我国三次产业的就业人数比例分别是52.2%、230%、24.8%,2011年我国三次产业的就业人数比例分别为34.8%、29.5%、35.7%,2013年三次产业的增加值占GDP比重分别为10.0%、43.9%、46.1%。数据来自:中国国家统计局网站,www.stats.gov.cn。 在当前产业结构和就业结构大转变的背景下,以低技能劳动力为主的流动人口的就业结构也正在发生变化,从以第二产业为主转向以第三产业为主,因此相较于第二产业,第三产业发达的城市在吸纳流动人口方面更具优势。

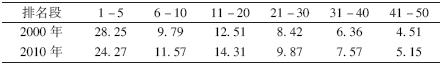

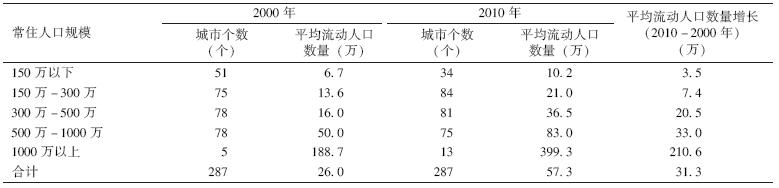

(4)流动人口数量随城市人口规模扩大而增加,流动人口增长速度随城市人口规模的增长速度变化的关系由递减转为递增。从表 6可以看出,中国的城市在长大,2000-2010年常住人口超过1000万的城市多了8个,常住人口超过150万的城市也在增加。随着城市人口规模的扩大,流动人口的数量也在增长,其中常住人口1000万以上的特大城市表现出强劲的流动人口吸纳能力。同时发现,城市人口规模越大,流动人口的增长幅度也越大,1000万以上人口大城市的流动人口规模增长出现"极跃",几乎是500万-1000万人口规模城市的7倍。这预示着城市人口规模与流动人口数量之间存在着非线性关系,因此在回归模型中,我们加入了城市人口规模的平方,以捕捉这种非线性关系。表 5的回归结果证实了非线性关系的存在,但是2000年和2010年却表现出两种不同类型的非线性关系。2000年人口规模一次项为正,二次项为负,拐点为2731万人口,样本中只有重庆一个城市的常住人口位于拐点的左方,意味着2000年绝大多数城市流动人口数量随着城市人口规模的扩大而增加,但是增加的速度随着城市人口规模的增大而减小,2000年城市流动人口数量随着人口规模的增加存在逐渐收敛的趋势,当城市人口规模超过2731万之后,城市人口规模再增加对流动人口将产生排斥力。然而,2010年城市流动人口与人口规模之间的关系发生了变化,人口规模一次项和二次项都为正2010年的人口规模平方项的异方差稳健t检验不显著,但2010年城市流动人口数量随城市人口规模的增长不存在收敛趋势的结论依然不会被推翻。,表明城市流动人口数量随着城市人口规模的扩大而增加,增加的速率随着城市人口规模的扩大还在不断增大。换句话说,在规模效应和拥挤效应的对抗中,规模效应不仅处于绝对优势,而且随着城市人口规模表现出递增的特点。这恰好解释了为什么2010年上海和北京跃居为全国流动人口最多的城市,天津和重庆的流动人口数量和排名也急速上升。在此,人口集聚和城市的规模经济表现出强烈的相互加强关系。除了人口的自然增长,城市人口规模的增长主要依赖外来人口流入的机械增长,一直以来政府对特大城市的人口机械增长都采取控制措施,但是即便如此,从2010年回归模型展现的流动人口数量与人口规模之间的关系来看,目前看不到特大城市人口增长的边界。

由于数据所限,本文统计的城市流动人口中包含了部分城市内部的跨县流动人口。城市的经济发展水平、经济结构、产业结构和人口规模可能与城市内部跨县流动人口数量存在较大的相关性,如果这类相关性很强,可能会减弱我们观察得到的城市特征对其吸引外来流动人口的效应。由此,我们用城市中来自外省的流动人口数量作为被解释变量,考察外省流动人口的流入地省市特征及其变化,回归结果如表 5所示,城市的经济发展水平、经济结构、产业结构以及人口规模与城市外省流动人口数量之间的相关关系及十年间的变化,与用城市总的流动人口数量作为被解释变量得到的结果基本一致,表明流入地在经济发展水平、经济结构、产业结构和人口规模等方面的特征具有一定的稳健性。

四、结论与政策含义

本文通过研究2000年和2010年流动人口的城市分布,发现21世纪以来流动人口向东部地区和少数城市集聚的趋势没有改变,但是流动人口的城市空间分布格局在2000-2010年之间发生了一些新变化。这些新的变化包括:北京、上海、天津、重庆四大直辖市的流动人口吸纳能力快速上升;深圳、东莞、佛山、温州、泉州等东南沿海城市的流动人口比重及其排序有所下降;成都、重庆、西安等西部城市的流动人口数量和比重有大幅度增加;流动人口向前50个城市集聚的趋势加剧,但是在前50个城市内部却出现了分散化的趋势。

本文进一步建立回归模型分析了流动人口的流入地城市特征以及其在2000-2010年之间的变化,结果发现:经济发展水平高始终是吸引流动人口的重要因素,但是经济发展水平的作用开始减弱。流动人口的流向随着经济结构的转变发生变化,2000年固定资产投资和外商直接投资占GDP较高的城市更容易吸引流动人口,而到2010年依赖投资发展经济的城市在吸纳流动人口方面不再存在优势,其中固定资产投资占比较高的城市更不利于吸纳流动人口。城市的产业结构对流动人口流向选择的作用也发生了变化: 2000年流动人口更多流向了第二产业相对第三产业比重更高的城市,而2010年流动人口更多流向了第三产业相对第二产业比重更高的城市;也就说,第三产业吸纳流动人口的能力已经被不断发挥出来,第二产业吸纳流动人口的能力在相对下降。另外,人口向大城市集聚的趋势进一步加强:2000年城市流动人口随着城市人口规模的扩大而增加,增加的速度随人口规模的增加而减慢,城市规模存在收敛的趋势,然而到2010年,城市的流动人口随着城市人口规模的扩大依然存在增加的特点,但增加的速度不再随人口规模的增加而减慢。

基于本文对中国流动人口的流入地城市特征以及近十年来的变化趋势的发现,有必要重新审视目前执行的城市规模和人口流动相关政策的效果。用行政手段限制人口自由流动的方法,恐怕并不能阻挡人口向大城市集聚的步伐,结果可能既不利于大城市发挥集聚效应,也不利于人们平等地享受大城市的发展机会,导致效率和公平兼失的后果。另外,政府希望通过增加投资和承接发达地区的劳动密集型产业来留住本地人口或吸引外来劳动人口的措施,在投资的就业效应和第二产业的就业吸纳能力都下降的趋势下恐怕未必能达到很好的效果。制定城市发展战略应顺应市场经济力量形成的人口空间分布和城市体系格局,政策制定者应正视大城市人口仍然将继续流入的现实,通过增加公共服务的供给而不是控制公共服务的需求来缓解压力。

| [1] | 段成荣, 吕利丹, 邹湘江.当前我国流动人口面临的主要问题和对策——基于2010年第六次全国人口普查数据的分析[J].人口研究, 2013(2):17-24. |

| [2] | 段成荣, 杨舸.我国流动人口的流入地分布变动趋势研究[J].人口研究, 2009(6):3-12. |

| [3] | 王桂新, 潘泽瀚, 陆燕秋.中国省际人口迁移区域模式变化及其影响因素——基于2000年和2010年人口普查资料的分析[J].中国人口科学, 2012(5):2-13. |

| [4] | 王桂新.中国人口迁移与区域经济发展关系之分析[J].人口研究, 1996(6):9-16. |

| [5] | 肖群鹰, 刘慧君.基于以QAP算法的省际劳动力迁移动因理论再检验[J].中国人口科学, 2007(4):26-33, 95. |

| [6] | 段成荣.省际人口迁移迁入地选择的影响因素分析[J].人口研究, 2001 (1):56-61. |

| [7] | 朱农, 曾昭俊.对外开放对中国地区差异及省际迁移流的影响[J].市场与人口分析, 2004(5):5-12. |

| [8] | 段成荣, 孙玉晶.我国流动人口统计口径的历史变动[J].人口研究, 2006(4):79-76. |

| [9] | SVEIKAUSKAS L.The productivity of cities[J].The Quarterly Journal of Economics, 1975, 89(3):393-413. |

| [10] | GLAESER E L, RESSEGER M.The complementarity between cities and skills[J].Journal of Regional Science, 2010, 50(1):221-244. |

| [11] | AU C-C, HENDERSON V. Are Chinese cities too small? [J].Review of Economic Studies, 2006, 73(3): 549-576. |

| [12] | 陆铭, 高虹, 佐藤宏.城市规模与包容性就业[J].中国社会科学, 2012(10): 47-66. |

| [13] | 高虹.城市规模与劳动力收入[J].世界经济, 2014(10): 145-164. |

| [14] | 陆铭, 欧海军.高增长低就业——政府干预与就业弹性的实证研究[J].世界经济, 2011(12): 3-31. |

| [15] | MORETTI E.Local multipliers[J].The American Economic, 2010, 100(2): 373-377. |