2. 纽约大学工学院, 纽约 11201-3840

2. Polytechnic School of Engineering, New York University, New York 11201-3840, USA

中国拥有世界上最大规模的老年人群体,即将成为世界上老龄化最严重的国家。根据中国社会科 学院发布的《中国财政政策报告》和国家统计局的统计:2011年以后的30年,中国人口老龄化将呈 现加速发展态势。2030年老年人口比例将超过日本,成为全球老龄化程度最高的国家:60岁及以上 的老年人数量从2011年底的1.85亿,约占总人口的12%,快速上升到2050年的34%,进入深度老 龄化社会。中国的老龄化情况正在不断加剧,对今后中国养老制度形成了严峻的挑战。

现今社会养老保险基本实现全覆盖,但农村地区保障水平较低,如中西部地区农村普遍55元每 月,社会保障在短期内水平很难得到大幅提高。商业保险是中高收入群体的养老方式,不具有大面积 推广的可能性。机构养老发展很缓慢,农村的养老机构数量很少。社区养老在城市发展态势较好,逐 渐成为了城市养老的主要方式之一,但在农村,配套设施不足,社区管理人员、社会工作者缺乏,社 区养老条件还不成熟。土地养老与自我养老很难提供足够的收入,即便物质上能满足,生活照料和精 神慰藉等需求也很难满足。总之,在广大农村地区,社会保险养老、机构养老、土地养老、储蓄养老 以及商业保险性质的养老等方式还存在着一些问题和不足,家庭养老不得不担负起作为农村居民养老 主要方式的艰巨任务。

家庭养老是中国养老事业中不可忽视的方面,并有其诸多独特优势。“家庭养老”通常意为“子 女供养”,是中国文化中根深蒂固的部分,俗语道:“养儿防老。”老龄化背景下,社会保障不堪重 负,运行良好的家庭养老机制可以与社会保障互为补充。郭庆旺指出社会养老保障制度对我国人力资 本积累和经济增长具有明显的抑制作用,而家庭养老保障机制的良好运转则有助于更好地促进人力资 本积累和经济增长 [1] 。更广义的,老人对单一方式的养老保障在经济上依赖不能过强。这是因为老 年人的风险承担能力较差,需要同时存在更多养老路径,从而获得更安全的保障。

然而,传统家庭养老机制现今运转如何?本文将利用2011年中国健康养老追踪调查(China Healthand Retirement Longitudinal Study,CHARLS)的基线数据,针对家庭养老的财务代际转移进行 研究。财务代际转移是指代际之间财务上的一种互利互惠行为:年轻的时候子女经济收入较少,需要 钱以接受教育或有如婚嫁操办等开销,父母对其给予物质和非物质的支持;而当父母晚年收入较少 时,儿女对父母提供经济支持。

动机问题是代际转移研究中的一个重要领域,我们在代际转移的动机的框架下研究代际财务转移 回报强度问题。一种动机是利他性,这源自贝克尔(Becker)的研究,即:在家庭内,父母与子女的 效用函数有一致性 [2] 。另一种动机是交换性,这是考克斯(Cox)提出的概念,即父母在子女早期提 供帮助,子女在父母晚年时提供帮助,是出于一种“借贷偿还(lending⁃repayment)契约” [3] 。

针对父母对子女的供养问题,以往的研究有着大量的对上述这两种动机的讨论,但其中存在着较 多争议。巴罗(Barro)、贝尔曼(Behrman)等和阿尔通吉(Altonji)等都试图在利他性和交换性的 概念框架内解释父母给予子女经济支持的动机 [4,5,6] 。考克斯等指出,父母对子女经济支持的实证研究 结果与利他主义相悖,其中的一个论据就是父母倾向于给比较有钱的子女提供更多的经济支持,从而 加剧经济不平等 [7] 。西尔弗斯坦(Silverstein)等也指出父母对子女的幼时以及初成年时的各种付出 是一种投资策略或者保险政策,这是交换动机的一种体现 [8] 。塞孔迪(Secondi)和江克忠等人针对 中国的实证研究表明,交换动机占相对主要的地位 [9,10] 。综上,本文认为父母对子女的财务转移主 要是在交换性动机的主导下进行的。

而相对应的,考虑到子女在父母晚年对父母提供财务转移,一个重要的问题是子女对晚年的父母 提供支持与父母早年对子女提供支持之间的关系,即对这种隐性的“借贷偿还契约”强度的探索, 这是衡量家庭养老有效性的重要方面。换句话说,家庭养老研究的一个重要的问题是:获得父母帮助 的子女是否能如父母所愿,在父母老年需要财务帮助的时候报答父母。而本文正可以填补这一空白。

我们将考察子女是否将履行与父母之间的“契约”:父母对子女的重要财务转移“婚嫁礼物”是 否得到回报,以及子女受到教育的增加是否增加了对老年父母的回报。我们也探究在这种机制中,是 否也存在一定的利他因素:对老年父母的回报是否随着父母的健康而改变。如果子女回报父母怀有利 他性,那么家庭养老的有效性无疑很大。

总之,家庭养老有效性的衡量标准是回报动机或者基于交换动机的回报契约的强度。家庭养老有 效性如何是一个实证问题,但现今还没有全国范围的实证研究。实证研究其有效性,还应考察性别、 城乡、子女数量上的差异。我们建立指数TobitII型(ET2T)模型,并使用海克曼(Heckman)两步 法进行回归。在第一步中,进行因变量为是否进行财务回报的决策的回归;随后在第二步中,进行因 变量为正财务转移的回归。 二、数据处理与样本信息 1.数据来源与处理

本文研究的数据来自2011年CHARLS的全国基线调查,此调查的群体为45岁以上中老年人,该 数据质量高,代表性强,调查方法严谨。

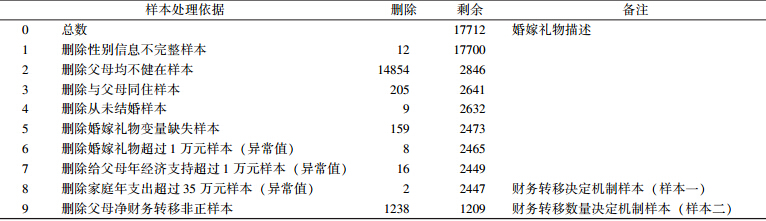

样本过程处理过程如表 1所示。2011年CHARLS全国基线调查总样本量为17712人,其中包含 婚嫁礼物信息的样本数量为11328。本文以此样本对婚嫁礼物的情况进行了描述。受访者至少双亲之 一健在的样本数量有2846人。与父母住在一起的样本数量有205人,他们与父母在经济上不独立, 不发生财务转移;又有9人从未结婚,有159人缺失婚嫁礼物信息,在进行异常值处理后,财务转移 决定模型样本(记为样本一)有2447人。在该样本中,受访者的平均年龄是52.43岁,父母年龄中 年长者平均年龄是79.26岁,受访者样本正是赡养老人的主力。

本研究中财务转移包括定期以及不定期的现金或物品的给予。与父母间的财务转移包括双方向 的:子女给父母① 以及父母给子女② 的财务转移。我们计算子女给父母的一年的净财务转移的加总, 也就是一年中子女给父母的财务转移减去父母给子女的财务转移。

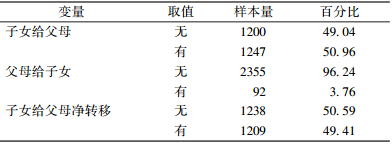

表 2所示为两个方向财务转移以及净财务 转移计算的情况:在2447个受访者中,有 1247个受访者给予父母财务转移,占 50.96%;仅有92个样本中父母给予子女财务 转移,占3.76%。我们计算子女对父母的净 财务转移,将以上两个方向财务转移相减,有 1209个样本子女给予了父母正的净财务转移, 占49.41%。我们以此样本作为分析财务转移 数量决定机制样本(样本二)。

在数量上,样本一中,样本观测量为 2447,子女给父母财务转移的均值为505.7元, 而父母给子女为132.6元,样本差异很大,标准差分别为1023和1188(见表 3)。在对净财务计算时, 即对以上两方向转移相减,所得净转移均值为两者之差,为373.1元。样本二中,观测量为1209。净财 务转移均值为979.9元。

衡量父母对儿女结婚以前以及结婚初期的帮助和支持是较为复杂的。斯塔卡(Starka)等指出衡 量的准确性是问题之一,甚至是得出不同结论的起源 [11] 。但利用CHARLS数据可以较好地克服这个 问题,其包含了从受访者出生直至其父母去世的相关信息。本文利用婚配礼物来间接衡量子女早期接 受父母经济支持的代表。

选择婚配礼物作为变量有着多方面的优势。这是在中国不同的文化地区中都有的传统习俗,具有 普遍性;也是刻画父母对子女独立初期最直接的、数量最大的财务转移。拉奥(Rao)通过实证研究 指出:在亚洲,结婚礼物的数额通常是年收入的6倍左右 [12] 。由于子女结婚初期,经济条件往往不 好,这时父母雪中送炭的经济支持更有可能对子女今后的行为造成影响。

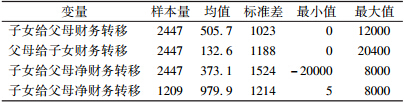

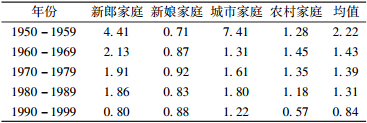

本文利用CHARLS数据描述父母给予子女婚嫁礼物在有无和数量上的变迁。对给予婚配礼物随 时间变化的描述如表 4,婚嫁礼物信息的样本量为11328,其中5158人收到婚嫁礼物,占45.53%, 结婚时间集中在1950-2000年之间。本文将这50年以每10年为一个区间,划分为5个区间① 。 20世纪50年代1021人,其中收到婚嫁礼物218人,收到的比例为21.35%;60年代2385人,其中 收到婚嫁礼物695人,收到比例为29.14%;70年 代3289人,其中收到婚嫁礼物1472人;收到比 例为44.76%;80年代3866人,其中收到婚嫁礼 物2424人,收到比例为62.70%;90年代459 人,其中收到婚嫁礼物267人,收到比例为 58.17%。可以看出,在这50年中,婚嫁礼物的 给予比例总体呈现出一个上升的趋势,这其中既 有经济发展的原因,也有社会观念的原因。

为排除物价因素,本文使用婚嫁礼物数量与 人均GDP的比值① 来比较数量上的变迁。婚配礼 物年代上,以及按城乡、性别分组的统计如表 5。 从统计结果上来看,来自新郎和新娘的婚嫁礼物 数量的差距在逐渐减小,但这种减小主要来自新 郎家庭,而新娘家庭变化不大。婚嫁礼物的城乡 差距在改革开放之后有扩大的趋势。同时,从样本平均水平来看,给予的数量在下降② 。

总体来看,排除物价因素后婚嫁礼物数量在改革开放前后有显著的上升,而后基本持平。这是因 为,其一,改革开放前社会文化主张破除旧习俗,而之后又恢复;其二,改革开放前家庭经济状况过 于窘迫,往往没有多余财物给予婚嫁礼物;改革开放经济发展之后,给予比例迅速上升。

我们以子女的教育程度衡量父母在其结婚之前对其的财务转移。当家庭经济困难时,让子女受教 育本身就是一种财务转移,父母选择让子女受教育就不能让他为家里赚取收入。当经济条件允许的情 况下,达斯(Das)等发现在控制政府投入的情况下,家庭的经济投入与子女的学业成绩有着较强的 正相关关系 [13] 。当物质基础较好时,米德盖特(Midgett)等也指出父母的支持、鼓励以及在学业中 的帮助都可以有效促进子女的学习,从而使子女有希望取得更高的学历 [14] 。由此本文认为,子女的 教育程度是刻画父母对子女结婚前付出的很好的指标。 3.样本信息与财务转移:基本描述与分析

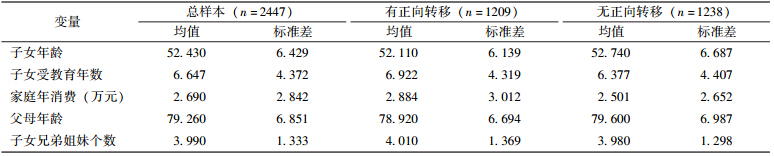

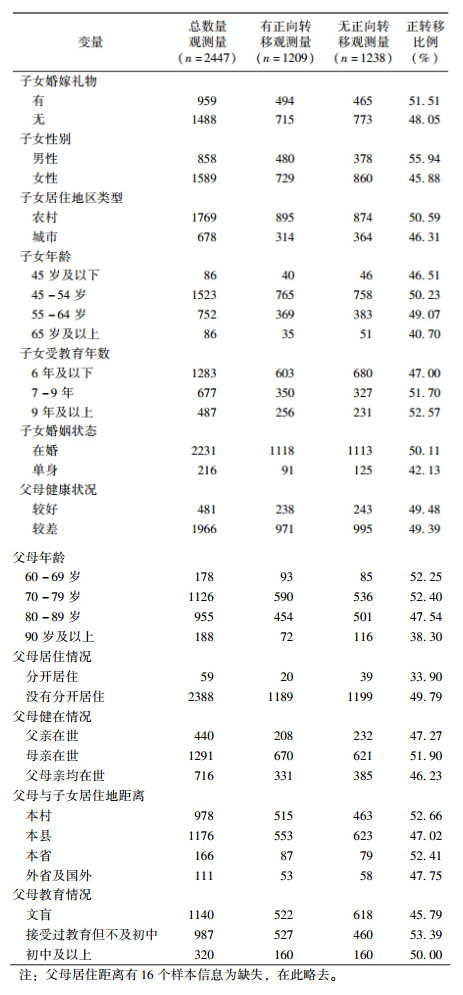

(1)样本基本信息。主要信息包括:子女性别、居住地区类型(城市或是农村)、婚嫁礼物情 况、教育、健在兄弟姐妹个数、年龄、婚姻状态、年家庭消费数额③ ;父母年龄、健康、教育、是否 分开居住、健在情况以及离子女居住地的距离,如表 6和表 7所示。

在表 6连续变量信息中,受访者的 平均年龄是52.430岁,父母年长者平 均年龄为79.260岁;子女受教育年数 平均为6.647年,家庭年消费数额平均 为2.690万元,子女健在的兄弟姐妹个 数为3.990个。在2447个样本中,有 约49%的子女给予了父母财务转移, 年均转移额为979.9元,即月均 81.6元,而受访者平均的兄弟姐妹个 数大约是4个,加上受访者本人共有 5个子女。也就是说父母平均收到约每 月200元,这是家庭养老财务转移的平 均水平。

由表 7中分类变量信息可知,在 2447个受访者中,959人收到了婚嫁礼 物而1488人没有;858人是男性而 1589人是女性;1769人居住在农村而 678人居住在城市;2231人在婚而 216人如今单身。在父母信息方面, 481人认为父母健康较好而1966人认为 父母健康较差;有440人只有父亲在世、 1291人只有母亲在世,而716人父母均 在世;978人与父母居住在同村、 1176人同县不同村、166人同省不同县、 111人在不同省份甚至在国外,而16人 父母的居住地信息缺失。1140人父母是 文盲或半文盲,987人父母至少之一接 受过教育但没有达到初中,而320人父 母之中最高学历是初中及以上。

样本的特征很可能影响代际财务转 移。除前面我们提到的因素外,理论 上,还应包括子女自身的经济条件以及 与父母的居住距离等情况。子女经济条 件越好,父母在养老阶段收到经济支持 的可能性和数额都会较大。芬奇 (Finch)指出当存在如地理位置限制等一些特殊的情况时,规避赡养父母的义务是可以被社会接 受的 [15] 。

为了观察样本特征与财务转移的关系,我们在表 6和表 7中分为给父母财务转移,也就是净财务 转移为正的样本以及没有给父母财务转移的样 本分别描述样本的特征信息,发现:子女教育 水平更高,更有可能给父母提供经济支持,教 育年数6年以下的子女给父母财务转移的比例 是47.00%、7-9年的比例为51.70%、9年 及以上的比例达到52.57%。收到婚嫁礼物的 样本,更有可能给父母提供一定的经济支持, 但差异并不大。子女的兄弟姐妹个数与给予父 母财务转移的关系不大。城乡、性别因素也会 影响给予的可能性:男性与女性之间差距较 大,55.94%的男性给予父母财务转移;而只 有45.88%的女性如此;农村与城市也有一些 差距,农村样本为50.59%;而城市只有 46.31%。另外,父母分开居住,给予财务转 移的可能性会更小。而父母的健康、年龄、居 住地、健在情况、居住距离都没有太大的 影响。

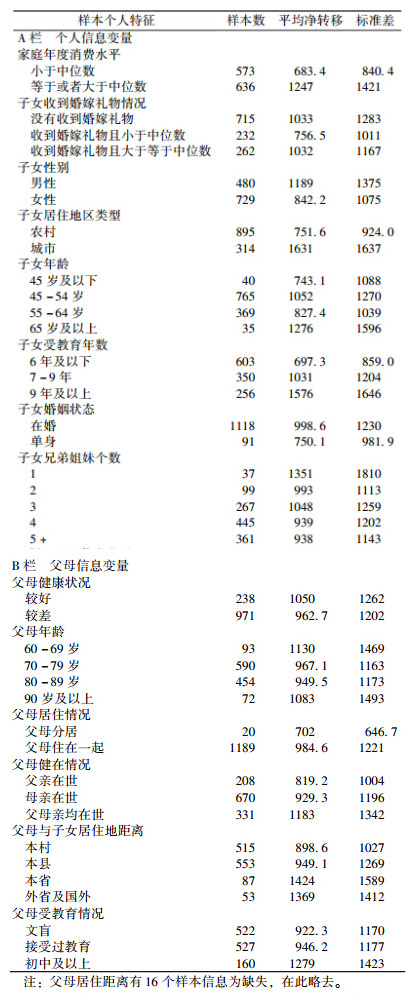

(2)财务转移数量。如表 8,类似转移决 定的分析,我们按样本信息变量数值分组,比 较各组之间给予父母财务转移的数量:A栏中 为个人信息变量。家庭的支出高于中位数的样 本,给予父母经济支持数额的均值约为低于中 位数的一倍。这佐证了转移决定中关于样本的 经济基础对给予经济支持的有利影响。同时, 样本中收到婚配礼物数额较高的样本也会给予 父母更多的经济支持,样本的教育年限中也是 如此。说明了交换合同存在的可能性。正如利 奥波德(Leopold)指出的那样,这种合同之 下父母与子女的关系十分亲密、稳定和长久; 尽管在其中的任何一个时刻,两者互相照顾的 关系都是不对称的,但长期来看,一个子女与 父母间互相支持的可以达到总体平衡 [16] 。教 育可能会影响样本的收入,从而增加了转移的 数额,所以需要后续回归分析,控制住收入因 素并得出结论。男性给予父母的经济支持高于 女性近350元/年。城市和农村的差异十分明显,约为2倍左右,城乡差距很大。然而,我们发现, 子女数量对子女给予父母财务转移数量的影响不大。

父母信息对子女给予经济支持数额的影响,如表 8中B栏:父母住在一起,子女给予的经济支 持也较多。父母和子女居住距离较远,也会增加经济支持的数额,这也许是子女作为一种无法提供非 物质帮助的补偿。父母受更多的教育也将增加经济支持的数额,其他组别中差别并不是很大。 三、回归模型设定与回归结果 1.回归模型设定

前面对样本信息的描述,与郭志刚等 [17] 所述的父母与子女之间财务转移研究相符:父母与子女 之间没有发生经济往来的比例较大。因此,本研究将代际转移行为分成两种有相关性的机制:是否给 予父母正向财务转移的机制和在给予的条件下决定具体给予数量的机制。对于这样一个“截断”样 本,我们沿用海克曼两步法的理论,建立指数II型Tobit(ET2T)模型,以海克曼两步法进行回归。 这个模型的优势在于它将这两种机制囊括在一个统一的模型中,可以更充分地利用样本信息,两个机 制都利用上了全部样本(样本一)的信息,同时也更加精简。

(1)转移决定机制。具体研究中,在海克曼两步法回归时,对于转移决定机制的研究是用样 本一做Probit回归:其中因变量为是否给予父母财务转移。关于自变量:以父母是否给予子女婚嫁 礼物和子女受教育的程度① 来衡量父母对子女的前期抚养,进而考察父母对子女的前期抚养是否对 子女对父母的财务转移影响显著,即回报强度。以父母的健康程度来衡量父母对财务转移的需要 程度,进而考察子女对父母财务转移的动机,如果显著则说明有利他动机存在。加入子女的兄弟 姐妹个数以观察是否因为子女个数不同回报行为会有变化。另外性别、城乡,如上所述,可能存 在不同的回报机制。

其他控制变量还包括:年龄、年龄平方、婚姻状态、父母年龄、父母健康、年家庭支出数额、 父母是否分开居住、父母居住地区类型、父母健在情况的分类变量、父母教育的分类变量② 。我们 还在转移决定机制中加入父母与子女的居住距离的分类变量,因为与父母居住距离主要影响是否 进行财务转移。

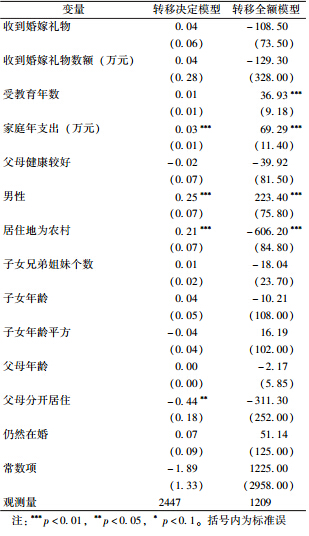

(2)财务转移金额决定机制。以海克曼方法的第二步研究财务转移金额决定机制,使用样本二 做OLS回归:在这个回归中,因变量为给予父母财务转移数量,自变量大部分与转移决定机制相同, 包含除父母的居住距离之外第一步的所有变量。特别的,在此模型中为了控制物价因素,我们加入结 婚年份的固定效应③ 。 2.回归结果与分析 (1)转移决定机制。对财务转移决定机制的回归结果,即海克曼方法的第一步结果如表 9中 所示:结果表明,子女家庭年支出每增加1万元,给予父母财务转移概率平均增加3.07%;在其 他条件相同的情况下,男性比女性平均多出给予父母财务转移概率24.7%,农村比城市平均多出 给予父母财务转移概率20.6%,而当父母分开居住时,给予父母财务转移的概率减少44.1%,在 平均约一半人给予父母财务转移的情况下,这意味着减少了给予概率的约90%。同时可以看到, 收到婚嫁礼物、婚嫁礼物的数额、教育情况、父母健康以及子女个数对于财务转移的决定的影响 都不显著。

财务转移决定机制的回归结果,说明给予父母 财务转移的概率与性别、农村或城市,以及家庭经 济状况有关。子女对父母早期的抚养财务回报强度 很弱,并且没有证据表明这种回报有利他性动机; 子女数量的增加不能摊薄赡养父母的义务,也就是 说子女数量增加,父母收到财务转移的概率会大大 提高。

(2)转移数额决定机制。对财务转移数额决 定机制的回归结果,即海克曼方法的第二步结果见 表 9中所示:可知子女教育每增加1年,给予父母 财务转移数量平均增加36.93元;子女家庭年支出 每增加1万元,给予父母财务转移平均增加 69.29元;在其他条件不变的情况下,男性比女性 平均给父母财务转移数量多223.4元,而农村比城 市少606.2元。同样,我们也可以看到,收到婚嫁 礼物、婚嫁礼物的数额、父母健康以及子女个数对 于财务转移的决定影响都是不显著的。转移数额决 定机制的回归结果也说明了子女对父母早期的抚养 财务回报强度很弱,并且不能证明有利他性动机, 子女数量的增加对财务转移没有影响。

其中最主要的,本文对家庭养老现状研究的结论是:从财务回报角度来看,现阶段家庭养老的保 障作用非常有限,只是为老年人的生活提供小额的补贴;况且有些老人没有子女,或者子女因意外去 世,家庭养老更无法发挥作用。

同时,本文存在着局限性,最主要的是:父母与子女间不仅发生代际财务转移,也有其他联系, 譬如生活照料和精神慰藉,财务转移与这些联系也交互给予和回报,但这些联系很多难以量化。总 之,仅基于财务回报角度,不足以完全否定现今家庭养老的有效性和可靠性。 当考虑到如何加强家庭养老的财务回报强度,一个思路是:通过什么机制可以阻止子女在父母晚 年不执行这种“契约”?一种可能的机制是通过影响子女偏好的形成来完成,通过早期的教育把晚年 子女的不孝行为或者违约在道德上提升到一种严重的背叛。另一种机制是惩罚不孝的子女,如使其失 去遗产的继承权或者诉诸社会舆论让其名誉扫地等。

出于诸多限制,政策上对此的措施只能是教育、弘扬、呼吁传统文化的回归。实证结果显示受到 更好教育的人并没有增加对父母赡养的概率,这说明现今的教育涉及于此做得还远远不够。但显然, 文化在短期内无法形成,家庭养老现今只能担当起社会保障的补充的任务,社会保障的建设非常迫 切,在农村地区尤为迫切。现阶段对待社会保障养老和家庭养老的关系应是:发展有效的社会养老保 障为主;而从长期考虑,培育健康的、通畅的家庭养老保障机制也很重要。

总之,在社会养老保障必须抓紧建设的前提下,家庭养老也应是现代中国养老体系中不可或缺的 一环。“孝道”这种利他文化引人向善,而善良是人类社会任何阶段永恒的追求。

(致谢:感谢北京大学国家发展研究院赵耀辉教授对本研究的指导。)

| [1] | 郭庆旺. 中国传统文化信念、人力资本积累与家庭养老保障机制[J]. 经济研究, 2007 (8):58-72. |

| [2] | BECKER G S. A theory of social interactions [J]. Journal of Political Economics, 1974 (6):1063-1094. |

| [3] | COX D. Motives for private income transfers [J]. Journal of Political Economics, 1987 (3):508-546. |

| [4] | BARRO R J. Are government bonds net wealth [J]. Journal of Political Economy, 1974 (6):1095-1117. |

| [5] | BEHRMAN J, POLLAK R, TAUBMAN P. Parental preferences and provision for progeny [J]. Journal of Political Economy, 1990 (1):52-73. |

| [6] | ALTONJI J G, HAYSHI F, KOTLIKOFF L. Is the extended family altruistically linked?:direct evidence using micro data [J]. American Economic Review, 1992 (5):1177-1198. |

| [7] | COX D, RANK M. Inter-vivos transfers and intergenerational exchange [J]. Review of Economics and Statistics, 1992 (2):305-314. |

| [8] | SILVERSTEIN M, CONROY S J, WAMG H, et al. Reciprocity in parent-child relations over the adult life course [J]. Journal of Gerontology, 2002 (1):3-13. |

| [9] | SECONDI G. Private monetary transfers in rural China:are families altruistic [J]. The Journal of Development Studies, 1997 (4):487-511. |

| [10] | 江克忠, 裴育, 夏策敏. 中国家庭代际转移的模式和动机研究—基于CHARLS 数据的证据[J]. 经济评论, 2013 (4):37-46. |

| [11] | STARKA O, ZHANG Junsheng. Counter-compensatory inter-vivos transfers and parental altruism:compatibility or orthogonality [J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2002 (1):19-25. |

| [12] | RAO V. The rising price of husbands:a hedonic analysis of dowry increases in rural India [J]. Journal of Political Economy, 1993 (4):666-677. |

| [13] | DAS J, DERCON S, HABYARIMANA J, et al. School inputs, household substitution, and test scores [R]. National Bureau of Economic Research, 2011:21-29. |

| [14] | MIDGETT J, RYAN B A, ADAMS G R, et al. Complicating achievement and self-esteem:considering the joint effects of child characteristics and parent-child interactions [J]. Contemporary Educational Psychology, 2002 (1):132-143. |

| [15] | FINCH J. Family obligations and social change [M]. Cambridge:Polity Press, 1989:179-187. |

| [16] | LEOPOLD T, RAAB M. The temporal structure of intergenerational exchange:a within-family analysis of parent-child reciprocity [J]. Journal of Aging Studies, 2013 (3):252-263. |

| [17] | 郭志刚, 陈功. 老年人与子女之间的代际经济流量的分析[J]. 人口研究, 1998 (1):35-39." |