残疾人由于身体功能受限或缺失,在劳动力市场上处于劣势,他们通常属于“最后被雇佣,最先被解雇(Last hired,First fired) ”的群体。为了保护残疾人的劳动权利,世界上大多数国家都有专门针对残疾人就业的保护法案,并在20 世纪中后期陆续开始实施。如1990 年通过立法并在1992 年开始实施的《美国残疾人法案》(Americans with Disabilities Act,以下简称ADA) ,英国1996 年实施的《残疾歧视法》(Disability Discrimination Act,以下简称DDA) ,1974 年德国通过的《重度残疾人法》(Severely Disabled People Act,以下简称SDPA) ,1969 年的《奥地利残疾人就业法》(AustrianDisabled Persons Employment Act,以下简称DPEA) 等。20 世纪以来各国的残疾人就业政策主要分为两种,即以反歧视法为基础的“机会平等法”和以就业配额制度为基础的“就业配额法”(在我国被称为按比例就业) [1]。不论采用哪种政策,其目标都非常明确,那就是尽可能地促进残疾人就业。我国第一部专门针对残疾人就业的法规《残疾人就业条例》(以下简称《条例》) 直到2007 年才出台,它能否如制定者所希望的那样对残疾人就业发挥作用,有待进行实证检验。 一、文献回顾

发达国家对残疾人政策的评估研究已做了很多,尤其是美国和英国。德雷勒(Deleire) 对ADA实施后残疾人的就业和工资变化的研究较为典型,研究结果表明ADA 实施后残疾人的就业率比以前更低,而工资并没有太大改变[2]。阿西莫格鲁(Acemoglu) 和安格尔斯特(Angrist) 从理论上分析了立法对残疾人就业的影响是不确定的,其经验研究结果表明在ADA 实施后残疾人就业率有一个突然的下降,而ADA 极有可能是其致因[3]。比格(Beegle) 和斯托克(Stock) 采用准实验设计和双重差分法所得的研究结果仍然表明ADA 可能与残疾人相对低的收入有关,且还使得残疾人劳动参与率有轻微下降[4]。克鲁斯(Kruse) 和舒尔(Schur) 则认为ADA 对残疾人就业的影响对残疾的定义很敏感,在ADA 通过的头几年自我报告“工作障碍” (work disability) 的人就业率会下降而报告“身体功能或日常活动受限” (functional /activities of daily living limitations) 的人就业率则会有所提高[5]。贝尔(Bell) 和黑特缪勒(Heitmueller) 采用两组调查数据对英国DDA 对残疾人就业的影响进行了评估,结果表明该法案并未对残疾人就业产生显著影响甚至还可能使其就业状况更差[6]。琼斯(Jones) 的研究表明,DDA 实施后女性残疾人与男性残疾人之间的就业差距缩小了[7]。琼斯等人还发现DDA 实施后工作受限的残疾人与非残疾人之间的工资差距在男性组之间下降了[8]。

与反歧视法的评估研究相比,对配额政策的实施效果评估的研究就少得多,而且其研究思路明显与对反歧视法的研究不一样。如瓦格内(Wagner) 等人对德国的研究和拉里夫(Lalive) 等人对奥地利的研究,主要讨论的是“配额”政策中对企业规模的规定如何影响企业对残疾雇员的需求[9, 10]。乌尔雷奇(Wuellrich) 对奥地利的研究表明,配额政策中的财政激励对于促进残疾人就业有正向影响[11]。除了对这些法案的实施效果进行研究之外,还有一类研究针对残疾人就业政策中的某些细节变化对残疾人就业结果的影响进行评估。如坎波列蒂(Campolieti) 和里德尔(Riddell) 研究了加拿大的残疾保险计划(Disability Insurance) 的实施对残疾受益者就业可能性的影响[12]。卡斯泰洛(Castello) 评估了西班牙对雇佣女性残疾人的雇主减税的政策对促进女性残疾人就业的影响[13]。维瑞克(Verick) 使用双重差分法对德国SDPA 在2001 年的改革进行了评估,结果表明改革后的财政激励对重度残疾人就业的增加只是暂时的,并未发现其有长期的正面效应[14]。史陶比尔(Staubli)则探讨了奥地利残疾保险计划的申请条件更加严格后对劳动参与率的影响[15]。此外,还有学者对一些国家所实行保护残疾人就业的特殊形式的效果进行研究,如奎托(Cueto ) 和罗德里格(Rodríguez) 对西班牙的庇护就业中心对于将残疾人融入开放劳动力市场的作用采用准实验设计进行了评估,结果表明庇护就业中心减少了残疾人被普通公司雇佣的可能性[16]。

国内学者对就业政策的研究主要集中在就业政策的内容及所存在的问题等方面,实证研究并不多。与对一般就业政策的研究类似,现有残疾人就业政策研究多集中于对政策的内容、结构和目标的讨论,如杨伟国、代懋对我国残疾人就业政策的结构进行了分析并对其进行了扩展探讨[17],廖慧卿、罗观翠采用内容分析法对基于残障概念模式的残疾人就业政策目标进行了评价[18]。而对于就业政策尤其是《条例》实施后残疾人的就业状况究竟如何,相对于非残疾人而言,残疾人的就业率和收入是否因此而提高还缺乏系统的定量研究。 二、我国的残疾人就业政策及就业形式的演变

我国历来重视对残疾人权利的保护。法律是保障残疾人公平就业的基础,我国政府也先后出台了《中华人民共和国残疾人保障法》(1990 年颁布,2008 年修订) 、《条例》(2007 年颁布) 。为了保障这些法律法规的有效实施,各部门还制定了一些相关的政策,如1995 年的《残疾人就业保障金管理暂行规定》、2007 年的《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》等,这些政策的出台提高了法律法规的可操作性。残疾人是一个特殊群体,他们的就业也有其特殊性。目前,我国残疾人就业主要有三种形式: 集中就业、按比例就业和个体灵活就业,而残疾人就业政策也主要是对这三种就业形式的相关问题作出规定。在不同历史发展阶段,这三种就业形式对促进残疾人就业发挥着不同的作用。

集中就业是计划经济时期解决残疾人就业的重要形式。经过新中国成立初期的过渡和调整,我国很快进入了高度集中的计划经济时期,消灭失业、全部就业是当时就业工作的主导思想。在此背景下,集中就业是我国安排残疾人就业的主要途径,残疾人在福利企业集中就业成为了解决残疾人就业问题的主要形式[19]。新中国成立初期开始建立一些福利企业,但在“文化大革命”时期福利工厂受到了严重的影响,大量工厂关停。改革开放后,福利企业得以恢复重整,同时一些针对福利企业的优惠政策(如财政部《关于对民政部门举办的社会福利生产单位征免税问题的通知》) 的实施,使得福利企业在之后的十余年间得到了快速发展。市场经济体系逐步建立后,竞争日益加剧,福利企业不能适应这种变化,开始出现亏损。1996 年我国福利企业数第一次出现了减少的情况,之后十年福利企业大量倒闭[20]。残疾人集中就业由此走上了下坡路。

在福利企业开始出现问题的同时,我国政府已在探索适合残疾人就业的其他形式,按比例就业就是其中重要的一种。残疾人按比例就业制度于1992 年开始在上海、广州等地试点,按照1%-1. 5%的比例安排残疾人就业。截至2005 年底,按比例就业制度在全国范围内基本实施。2007 年《条例》出台,将“用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1. 5%”明确写进了条例。《中华人民共和国残疾人保障法》规定“机关、团体、企业事业组织、城乡集体经济组织,应当按一定比例安排残疾人就业,并为其选择适当的工种和岗位。省、自治区、直辖市人民政府可以根据实际情况规定具体比例”。自此,按比例就业成为残疾人就业的一种重要形式。

事实上,与集中就业、按比例就业相比,1996 年以来个体灵活就业的数量一直占据了残疾人就业总人数比例最大的一部分。我国政府对残疾人自主择业、自主创业给予了很大的支持,如在税收优惠、经营场地、小额贷款等方面对从事个体经营的残疾人诸多照顾,实行对残疾人个人提供的劳务免征营业税和减征个人所得税等政策。随着时代的发展,科技改变了人们的生活和就业方式,残疾人可以利用互联网、微信等新媒体足不出户实现就业。网络、电商等就业途径打破了残疾人身体的限制,正在成为未来残疾人个体就业的新方向。

最近几年我国也开始努力探索其他新的残疾人就业形式,如公益岗位就业,居家、社区与辅助性就业,使得残疾人就业形式更加多元化。但到目前为止,集中就业、按比例就业和个体灵活就业仍然是我国残疾人就业的主要形式。针对这几种主要就业形式,《条例》也做出了相应的规定,如确定了按比例就业的“比例”,对福利企业也实行了新的认定原则。《条例》是我国第一部专门针对残疾人就业所制定的法规,是现阶段残疾人就业政策形成的重要标志,它的实施能否使我国残疾人就业迈上新的台阶,亟待实践的检验。 三、方法与数据 1. 研究方法

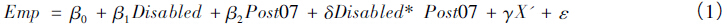

目前国际上较为成熟的用于评估残疾人就业政策的方法大致有四种,一是双重差分法(Difference-in-Difference) ,二是倾向得分匹配法(Propensity Score Matching) ,三是使用断点回归的方法(Regression Discontinuity Design) ,四是利用混合横截面数据评估政策效应。双重差分法和倾向得分匹配法一般都是采用准实验设计,需要区分对照组和处理组,处理组是受政策影响的群体,对照组则不受政策影响,而且这两个群体的特征应大体相似,这样才能剥离其他影响从而准确判断政策的效果。一般而言,除特殊情况外,一个法案通常都是在同一时点全国范围同时实施,在这样的政策环境下很难在残疾人群体中识别处理组和对照组。可见双重差分法和倾向得分匹配法更适合评估那些在政策实施过程中所进行的改革,这样的改革可能只影响了残疾人群体中的一部分。改革就相当于一个准实验,因而可以区分出对照组和处理组,根据数据特点选用其中某种方法进行研究,如维瑞克对德国的研究、坎波列蒂和里德尔对加拿大的研究、卡斯泰洛对西班牙的研究等[12, 13, 14]。断点回归方法是针对配额法的特定研究方法,因为配额政策通常会要求企业雇员达到某个数值才有雇佣残疾人的义务,因此这个数值就成为一个自然的“断点”,在这个数值之上,雇主需要雇佣残疾人,而不到这个规定的数值雇主则可以免除这个义务。采用此方法研究配额政策的包括拉里夫等人的研究[10]以及马洛(Malo) 和蒲甘(Pagan) 对西班牙配额政策的评估[21]。对于评估一个法案的出台对残疾人群体所产生的影响,更为常用和易行的方法是德雷勒对ADA 进行政策评估时所使用的方法[2],即第四种方法,采用这种方法可以比较政策实施前后相对于非残疾群体而言残疾人就业情况的变化。本研究的目的是为了评估《条例》对残疾人就业的影响,尤其是相对于非残疾人来说残疾人的就业率和收入在《条例》出台后是否有显著提高,不是专门针对按比例就业政策或是政策实行中的某项改革的研究。因此,根据本文研究目的的需要和现有的数据条件,笔者选用德雷勒评估ADA 实施效果时采用的实证分析方法[2],具体步骤如下。首先,采用三次调查的混合横截面样本对残疾人就业在政策实施前后做评估分析,设定Probit 模型为:

其中,Emp 为就业虚拟变量,已就业为1,未就业为0; Disabled 表示残疾虚拟变量,残疾为1,非残疾为0; Post07 是时间虚拟变量,《条例》出台后为1,出台前为0; X'表示个体的人口学特征变量,包括性别、年龄、教育程度、婚姻状况和地区,作为控制变量。交叉项的系数δ是我们感兴趣的,它揭示了政策实施后残疾人的就业情况变化。与就业紧密相关的一个指标是收入,因此接下来,我们用收入替换上述模型中的Emp 作为因变量,进行OLS 回归,以分析就业政策的实施是否对残疾人收入造成影响。 2. 数据来源及统计性描述

本文使用的数据来自于北京师范大学中国收入分配研究院公布的2002、2007 和2008 年的中国家庭收入调查项目(Chinese Household Income Project,CHIP) 数据,本研究使用的是城镇住户调查部分。CHIP 数据是中国居民住户调查的权威性数据之一,被国内外学者广泛使用。由于CHIP 数据在2002 年、2007 和2008 年的调查覆盖省份不同,而中国的地域差异又比较大,为使研究结果在不同年份间具有最大限度的可比性,我们将样本限定在2002、2007 和2008 年三次调查都覆盖的7 个省份。其中,江苏、广东属东部地区,安徽、河南、湖北属中部地区,重庆、四川属西部地区。

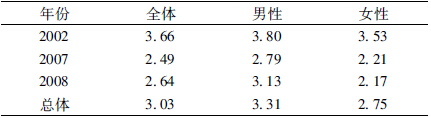

目前我国缺乏残疾人领域实证研究的原因之一是普通调查数据一般较少涉及残疾人问题,即便有残疾人的相关问题其数据条件仍然有限,对一些研究设计而言会存在较多局限。选择2002、2007 和2008 年三次调查数据来研究残疾人问题的原因是,首先,这三次调查中都询问了调查对象是否有身体残疾(其他调查年份如1988、1995 年的调查并未涉及残疾问题或残疾人样本过少) ,因而可以识别出残疾人; 其次,这三次调查的时间正好是在《条例》实施的前后几年,可以更为清楚地看到残疾人就业情况在其前后的变化。2007、2008 两次调查的问题为“是否有身体残疾”,将选择“有,但不影响正常工作、学习和生活”和“有,且影响正常工作、学习和生活”的对象定义为残疾; 2002年的调查问题与2007、2008 年的有差异: “您是否具有以下残疾或虚弱的身体特征?”———包括肢体残疾或偏瘫、视力障碍、听说障碍、精神类疾病、智力障碍和其他残障,对该问题的选项为: ①没有; ②症状轻微、无须他人帮助; ③症状严重或需别人帮助。调查对象若选择了上述六个方面中的任一或几个方面所对应的选项②和③则定义为残疾(视力障碍方面选择③才定义为残疾,因可能有较多近视者选择②,但他们不应属于残疾范围①) 。将样本的年龄限定在16-60 岁的工作年龄段,这样共获得混合横截面样本共计25610 个。从表 1 中可以看到,工作年龄段平均残疾发生率为3. 03%,三次调查的残疾人发生率数值较为接近,只2002 年略高于其他两年,各年份的男性残疾发生率均高于女性。

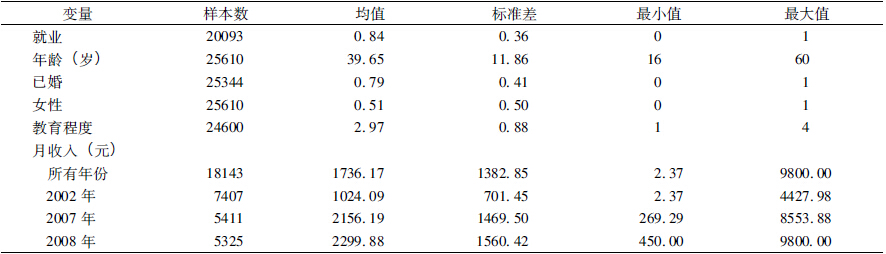

① 因选择轻微视力障碍的个体比例占到了12. 49%,这一比例远远超过了全国的视力残疾发生率9. 42‰ (该比例数据来自: 第二次全国残疾人抽样调查办公室,北京大学人口研究所.第二次全国残疾人抽样调查数据分析报告[M]. 北京: 华夏出版社,2008: 24.) 。表 2 是各变量的描述性统计结果。具体来讲: 就业为0-1 虚拟变量,已就业= 1,未就业= 0,计算劳动力时扣除了在校学生、离退休人员和丧失劳动能力者; 已婚是指结婚且配偶健在的情况; 女性= 1,男性= 0; 教育程度分为,小学及以下= 1,初中= 2,高中和中专= 3,大专及以上= 4。为了避免极端值所造成的估计结果偏误,我们将每次调查中收入的顶端和低端的1%数据剔除,各年的收入通过CPI 调整到2008 年②。所有年份个体的月平均收入为1736. 17 元,从各年份的变化来看,收入随时间的推移逐步增加。

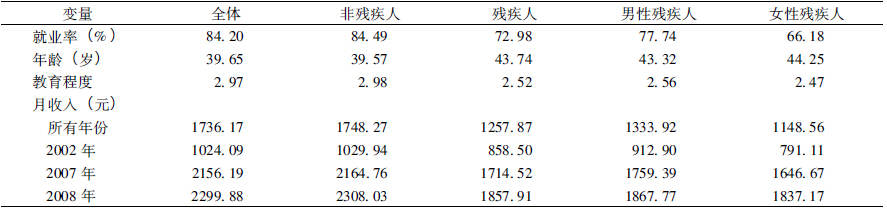

② 城市居民消费价格指数CPI 数据通过国家统计局网站获得,网址: http://data.stats.gov.cn/workspace/index?a=q&type=global&dbcode=hgnd&m=hgnd&dimension=zb&code=A090202®ion=000000&time=2013,2013不同群体就业率有较大差异,总体上呈现残疾人就业率低于非残疾人,女性残疾人就业率低于男性残疾人的状况。残疾人就业率为72. 98%,非残疾人就业率为84. 49%,前者约为后者的86%,而女性残疾人就业率则约为男性残疾人就业率的85% (见表 3) 。从年龄来看,残疾人的平均年龄高于非残疾人,这符合年龄越大残疾发生率越高的一般规律。残疾人的平均受教育程度低于非残疾人。就收入而言,残疾人的月平均收入明显低于非残疾人,各个年份皆如此,且这种差距有随着时间推移逐步加大的趋势; 女性残疾人的收入则低于男性残疾人。

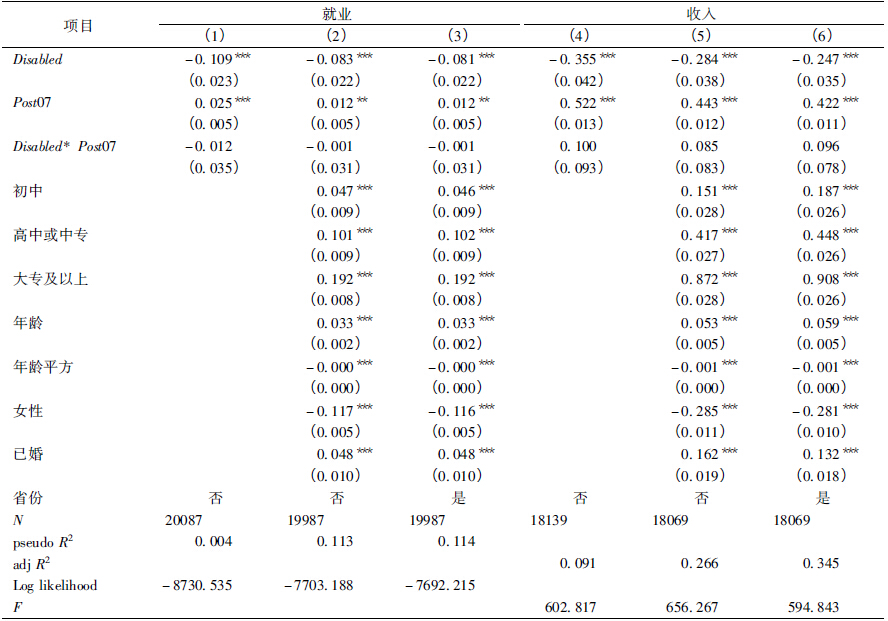

表 4 是就业和收入的Probit 回归的边际效应,为节省篇幅,将其结果放入同一表格中。(1) -(3) 列和(4)-(6) 列按各自的顺序分别是不控制其他变量、控制人口学背景变量(年龄、年龄平方、教育程度、性别和婚姻状况) 、控制人口学背景变量和省份变量的回归结果。可以看到在(1)-(3) 列的每一个回归中,Disabled 的系数都是负的,且在1% 的水平上统计显著,系数绝对值为8%-10%,结果非常稳定,说明残疾人的就业率显著低于非残疾人。所有回归的交叉项系数为负,但都不显著,也就是说,不管是否控制其他变量,《条例》的实施对残疾人就业率的影响都不明显。

再看收入的变化。将个体的月收入对数作为因变量,进行OLS 回归。残疾主效应即Disabled 的系数显著为负,系数绝对值在24%-35%之间,说明残疾人比非残疾人月收入低30% 左右。而交叉项的系数仍然不显著,说明《条例》实施后残疾人的收入并没有受到实质性影响。这与德雷勒对美国的研究结果相似,他的研究结果也表明ADA 实施后残疾男性的收入并无显著变化[2]。 2. 《条例》的出台为何没有对残疾人的就业和收入产生显著影响

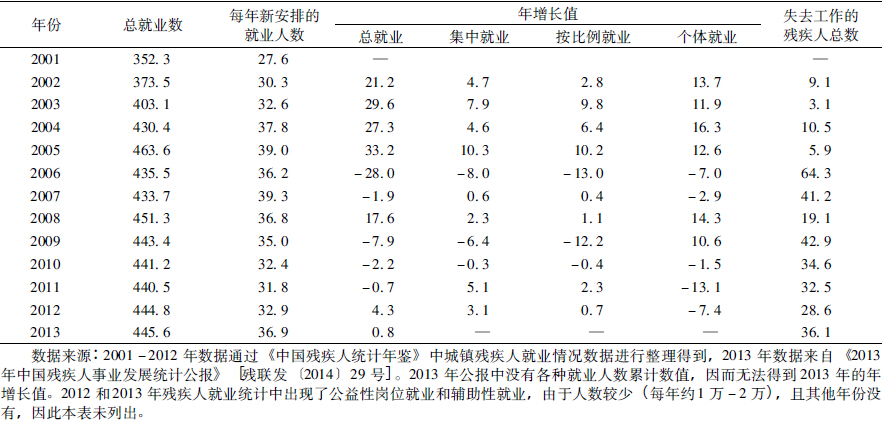

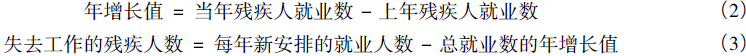

按照上述的回归结果分析,《条例》没有对残疾人就业和收入产生显著影响。为了寻找其中的原因,笔者对2000 年以后每年的城镇残疾人就业的总体数据进行了统计分析(详见表 5) ,发现每年城镇残疾人总就业数的增加值低于本年度新安排的残疾人就业人数。我们对残疾人各种就业形式的年增长值和残疾人的失业人数进行了如下的计算,并列入表中,其中:

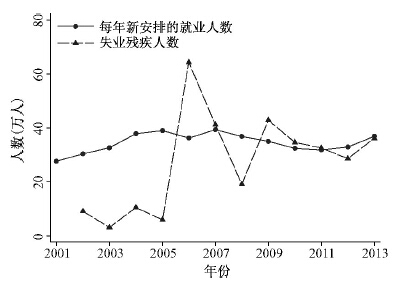

可以发现,在政府和残联的领导下和相关企事业部门的配合下,2001-2013 年我国城镇残疾人就业总人数从352. 3 万人增长到445. 6 万人,有了将近百万人次的就业增长,最高时463. 6 万城镇残疾人实现了就业,从总体上看是增长是相当喜人的。但如果采用上述计算方式来考察就业情况,就可以发现一些问题。我国每年新安排残疾人的就业数保持在30 万上下,情况较为稳定(见图 1) ,但总就业人数的年增加值的波动则相对较大,尤其是2006 年较上一年大幅度下降,2007、2008 年得到恢复,但之后又有所下降,直到2013 年也未恢复到2005 年之前的水平。自2001 年以来,失业的残疾人数则有逐渐上升的趋势,2006 年达到了峰值64. 3 万,2007-2013 年失去工作的残疾人数量的年平均值达到33 万人,而这期间每年新安排的残疾人就业平均数为35 万,新安排的残疾人就业人数仅能抵消失业的残疾人数。可见,从总体上看残疾人的就业情况不甚乐观。从上述分析中可知,《条例》在2007、2008 年对残疾人就业总数的提升效应还是存在的,但不可否认在现实中有部分残疾人工作不稳定、失业风险大,使得政策只出现短暂效果,整体而言残疾人的就业情况仍然堪忧。

|

| 图 1 城镇残疾人就业情况的动态变化(2001-2013 年) |

这使我们不得不反思出现这样的情况到底原因何在,笔者认为其可能的因素有以下几点。第一,作为城镇残疾人就业的主要形式之一的按比例就业制度实际上在《条例》出台之前就已经在全国范围内实施了,因此《条例》的出台并不会给这方面的工作带来非常大的变化。这也可以从表 5 中的按比例就业数据得到印证,2007和2008 年按比例就业的残疾人数的年增长值分别为0. 4 万和1. 1 万人,增长幅度较小。第二,《条例》中对集中就业的规定较以前有较大改变,尤其是2007 年财政部、国家税务总局出台的针对残疾人集中就业的相关税收政策使得福利企业实际享受的税收优惠大幅削减,这给福利企业的发展带来了困难。福利企业退税政策优惠变小,政策吸引力减弱,导致很多企业主动摘掉福利企业的“帽子”: 2007 年4 季度到2014 年1 季度,我国福利企业从25969 家锐减至17876 家,降幅超过30%[22]。福利企业的萎缩必然导致残疾人集中就业的人数减少。第三,对于个体自主择业和创业的残疾人来说,现行的法规政策则存在较多问题,无法有效扩大这种就业形式的规模。如政策的扶持范围较狭窄,主要针对的是一些从事传统经营的个体灵活就业残疾人,网络时代的电商、网店等相关就业形式无太多涉及; 此外,政策的准入条件较高,程序较为繁琐,不利于残疾人个体自主就业和创业。而个体灵活就业目前占残疾人就业的较大比例,如果情况不能发生明显改变,那么整体上残疾人的就业状况也不会发生根本性改变。第四,《条例》可能并没有实施到位。2012 年全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国残疾人保障法》实施情况的报告中指出: 相当数量的用人单位(包括国家机关、事业单位) 长期以来存在既不按比例安排残疾人就业,也不按规定缴纳残疾人就业保障金等问题; 有的省份接收残疾人就业达到规定比例的单位不到5%[23]; 相关法律中关于残疾人福利性单位专产专营的规定基本上没有落实。法律的实施效果尚且如此,还未上升到法律层面的《条例》其约束力就可想而知了。 五、政策建议

本研究利用CHIP 2002、2007、2008 的混合横截面数据对《条例》出台前后我国城镇地区残疾人就业和收入状况进行了研究,政策分析的结果表明,相对于非残疾人而言,残疾人就业和收入并无明显变化,但残疾人的就业率和收入水平都显著低于非残疾人。同时,城镇残疾人就业情况的宏观数据也反映出残疾人就业所存在的问题: 2000 年之后每年残疾人的失业人数有逐渐上升的趋势; 平均来说,每年新安排就业的残疾人数仅能抵消当年失业的残疾人数; 残疾人存在工作不稳定、失业风险大的问题。基于此,本文从政策的角度提出以下促进残疾人就业的建议。

第一,集中就业优惠政策需加大力度。应加大对集中安排残疾人就业单位的税收力度,对福利企业实行保护,如福利企业的水、电、气、热可考虑参照居民生活类价格执行。考虑到市场竞争会不利于福利企业的产品和销路,应制定政府部门优先采购残疾人集中就业单位产品和服务的办法。但由于现行的政府采购的门槛较高,残疾人企业较难进入,因此对于残疾人企业参与竞标的政府采购产品,在条件允许的情况下应考虑适度降低对产品的要求,一些产品可以专门指定残疾人集中就业企业来生产。对于精神、智力以及重度肢体残疾人的就业,辅助性工场、庇护工场可能是更适合他们的就业形式,相关部门应研究制定相应的就业政策,以妥善安置残疾人中就业困难的群体实现就业。

第二,建议建立监督按比例就业制度实施结果的组织机构,并适度提高公共部门安排残疾人就业的比例。根据第二次全国经济普查数据的结果,我国各类用人单位从业人员数超过2. 7 亿,如果每个单位都能完成《条例》的规定按比例安排残疾人就业,按1. 5%的比例计算可安置残疾人405 万,而2012 年累计按比例就业的残疾人数约为120 万,即使扣除那些不足以安排残疾人就业的小微企业,这当中的缺口仍然相当大。如果能够落实好政策,残疾人就业数量可得到较大的提升。我国的事实情况证明,如果没有法规监督用人单位,按比例就业制度实施起来就会很乏力,因此建立监督机构是很有必要的。监督按比例就业的机构有权收集残保金、审查就业记录、重新分配资金、监控其使用并公布结果等。一个强有力的执行组织是按比例就业制度实施成功的必要条件,否则政策就会失效。此外,从已有的世界上实施按比例就业制度国家的实践来看,将公共部门纳入制度范围的,其按比例就业的完成率较高,反之较低。公共部门按比例安排残疾人就业可为其他用人单位安排残疾人就业做出表率,因此,笔者建议公共部门雇佣残疾人的比例应适当提高。

第三,拓宽残疾人个体灵活就业的政策扶持范围,降低优惠政策的准入条件,将申请程序化繁为简。现有的残疾人个体灵活就业政策,主要还是限于传统经营的个体就业残疾人,对于信息时代新的经营模式,如网络创业,开网店、微店等并未纳入政策扶持范围。比如有的地方只对有固定经营(服务) 场所或有租赁合同的个体经营给予优惠,网店、微店的经营模式显然不符合政策要求,同时申请程序也相当繁琐,需要交各种各样的表格和证明材料。残疾人本身就行动受限,这无疑给他们接受政策扶持平添了许多障碍。因此,政策制定者应调整和更新思路,考虑残疾人的现实状况,制定符合实际且能切实满足残疾人个体就业需求的政策。

虽然保护性就业政策可以督促用人单位吸收残疾人就业,但笔者更希望的是,社会各界能够转变歧视残疾人的观念,各行各业、每一个就业单位都能自觉自愿地承担起为残疾人提供合适就业岗位的责任,这不仅能够促进社会的和谐发展,更是一个社会文明程度提高的重要标志。

| [1] | 廖娟. 残疾人按比例就业制度研究[J]. 公共管理与政策评论, 2013 (3):62-67. |

| [2] | DELEIRE T. The wage and employment effects of the Americans with Disabilities Act [J]. Journal of Human Resources, 2000, 35 (4):693-715. |

| [3] | ACEMOGLU D, ANGRIST J D. Consequences of employment protection? the case of the Americans with Disabilities Act [J]. Journal of Political Economy, 2001, 109 (5):915-957. |

| [4] | BEEGLE K, STOCK W A. The labor market effects of disability discrimination laws [J]. The Journal of Human Resources, 2003, 38 (4):806-859. |

| [5] | KRUSE D, SCHUR L. Employment of people with disabilities following the ADA [J]. Industrial Relations, 2003, 42 (1):31-66. |

| [6] | BELL D, HEITMUELLER A. The Disability Discrimination Act in the UK:helping or hindering employment among the disabled? [J]. Journal of Health Economics, 2009, 28 (2):465-480. |

| [7] | JONES M K. Is there employment discrimination against the disabled? [J]. Economics Letters, 2006, 92:32-37. |

| [8] | JONES M K, LATREILLE P L, SLOANE P J. Disability, gender, and the British labour market [J]. Oxford Economic Papers, 2006, 58 (3):407-449. |

| [9] | WAGNER J, SCHNABEL C, KÖLLING A. Threshold values in German labor law and job dynamics in small firms:the case of the disability law [R]. IZA Discussion Paper, 2001:386. |

| [10] | LALIVE R, WUELLRICH J, ZWEIMüLLER J. Do financial incentives affect firm's demand for disabled workers? [J]. Journal of the European Economic Association, 2013, 11 (1):25-58. |

| [11] | WUELLRICH J. The effects of increasing financial incentives for firms to promote employment of disabled workers [J]. Economics Letters, 2010, 107 (2):173-176. |

| [12] | CAMPOLIETI M, RIDDELL C. Disability policy and the labor market:evidence from a natural experiment in Canada, 1998-2006 [J]. Journal of Public Economics, 2012, 96 (3):306-316. |

| [13] | CASTELLO V J. Promoting employment of disabled women in Spain:evaluating a policy [J]. Labour Economics, 2012, 19 (1):82-91. |

| [14] | VERICK S. Do financial incentives promote the employment of the disabled? [R]. IZA Discussing Paper, 2004:1256. |

| [15] | STAUBLI S. The impact of stricter criteria for Disability Insurance on labor force participation [J]. Journal of Public Economics, 2011, 95 (9):1223-1235. |

| [16] | CUETO B A, RODRIGUEZ V. Sheltered employment centres and labour market integration of people with disabilities:a quasi-experimental evaluation using Spanish data [M] ∥OCAÑA M Á M, SCIULLI D. Disadvantaged Workers:Empirical Evidence and Labour Policies. Springer, 2014:65-91. |

| [17] | 杨伟国, 代懋. 中国残疾人就业政策的结构与扩展[J]. 学海, 2007 (4):48-55. |

| [18] | 廖慧卿, 罗观翠. 基于残障概念模式的残疾人就业政策目标评价[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2012 (2):104-113. |

| [19] | 赖德胜, 赵筱媛. 中国残疾人就业与教育现状及发展研究[M]. 北京:华夏出版社, 2008:54. |

| [20] | 尚珂, 梁土坤. 新形势下的中国残疾人就业问题研究[M]. 北京:中国劳动社会保障出版社, 2011:153. |

| [21] | MALO M A, PAGAN R. Hiring workers with disabilities when a quota requirement exists:the relevance of firm's size [M] ∥OCAÑA M Á M, SCIULLI D. Disadvantaged Workers:Empirical Evidence and Labour Policies. Springer, 2014:49-63. |

| [22] | 江丞华. 负担加重福利企业七年锐减8 万家[N]. 中国企业报, 2014-09-02 (02). |

| [23] | 李建国. 全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国残疾人保障法》实施情况的报告[EB/OL].[2012-08-27]. http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2012-08/30/content_1735374.htm. |