中国老年人口规模之大、老龄化速度之快、老龄问题之复杂,使这个群体对社会的发展与和谐至关重要。随着世界人口老龄化的加剧,有必要重视研究中国老年人的健康状况与死亡风险。老年人的健康包含了多种内容,主要指标有: 躯体功能、各种疾病患病率、心理健康、社会参与、社会交往或支持、自评健康和他评健康等[1]。其中躯体功能不但与心理健康有关,而且还一定程度上决定着老年人的社会参与、社会交往/支持等。因此,研究中国老年人的躯体功能对死亡风险的影响及其影响因素有重要的现实意义。躯体功能的测量指标主要包括ADL (日常活动能力)、IADL (器具性日常活动能力)、LOA/LOM (功能受限) 三项内容。一、研究文献回顾

一般认为,老年人的躯体功能受到社会、心理、行为等多种因素的影响。国内学者如曾毅[2]、王德文[3]、尹德挺[4, 5]、宋新明[6]、韩广勤[7] 等进行了相关研究。尹德挺研究认为,老年人ADL 状况和年龄、性别、人种、民族、城乡与地区差别、婚姻状况、教育、职业、社会经济地位、代际支持(居住安排、日常照料)、生活方式等因素密切相关; 更主要是受到身体健康状况和各种疾病的侵扰,心理健康对老年人ADL 的影响也很大[8]。发展中国家老年人较低的教育程度、收入和较差的ADL 相关[9, 10]。而且,老年人的ADL 与其死亡风险有很强的关联性,当ADL 发生失能或残障后老年人的死亡风险是非常高的[11, 12, 13, 14]。随着研究的逐步深入,已经出现从慢性病的发生率、个人行为因素、当地社会环境因素等方面探讨老年人功能性状况出现地区差异的原因的研究[15, 16]。中国老年人ADL 能够显著地预测其死亡风险,ADL 与死亡风险的关系随着年龄的增长而削弱,而且具有一定的性别差异[17]。中国老年人的高教育程度、家庭收入和身体功能的衰退、低死亡风险显著相关[18, 19, 20]。慢性躯体疾病是日常生活功能最主要的影响因素[6]。慢性病与日常生活功能,包括自理能力指数(ADL)、操持家务能力指数(IADL) 和躯体活动能力指数(PA),都有较强的相关性[21]。IADL 除了受慢性疾病的影响外,主要还与环境条件、文化背景、社会行为密切相关,如老年人的受教育程度、婚姻状况、经济条件和体育运动等[21, 22]。活动参与程度是显著影响生活自理能力和死亡风险的因素[23]。国外研究通常认为导致居民健康状况差异及健康状况分布不公平的根源是经济社会地位,其基本指标是职业、教育和收入(SES),健康状况存在“社会梯度”,即健康状况随着经济社会状况从顶部到底部由最好变为最差的梯度变化趋势[24, 25]。

上述文献资料表明在对躯体功能的研究中,ADL 的研究较多[26],IADL 和功能受限(LOA/LOM)的研究较为少见,对躯体功能和死亡风险的研究也少见。这是由于器具性量表(IADL) 和功能受限(LOA/LOM) 没有ADL 普及和完善。事实上,ADL 主要反映了老年人日常生活的自理能力,是确定老年人是否需要长期护理的基本依据; IADL 是维持社会活动的基础,决定老年人能否独立生活;LOA/LOM 也会影响到自理与独立能力。因而有必要考量躯体功能对死亡风险的影响。而且,我们发现有必要尝试同时考察躯体功能的三项内容与死亡风险的关系,研究在控制了患病、社会人口、社会经济(SES)、社会支持这些影响因素后,躯体功能对死亡风险的影响与变化情况。二、数据来源与方法

本文中使用的数据来自北京大学全国老年人口健康状况调查项目(CLHLS) 的2002-2011年的纵向数据①。CLHLS 2002年的基期调查样本为16064人,年龄最大者120岁,最小者61岁。鉴于调查中老年人的年龄申报的准确性,我们把106岁及以上的老人(222人) 排除在研究之外②。鉴于65岁以下的老人数量过少(44人),也进行删除,因此2002年基期调查的有效样本为65-105岁的中国老人,计15798人。

① 调查信息见北京大学网站 http://web5.pku.edu.cn/ageing/html/detail_project_1.html② 105岁老人的年龄是准确的,因此,本文年龄分组最后一组多了105岁的老人。参见: ZENG Yi,VAUPEL J W,XIAO Zhenyu,ZHANG Chunyuan,LIU Yuzhi. Sociodemographic and health profiles of the oldest old in China[J] . Population and Development Review,2002,28(2): 251-273。

躯体功能的测量包括ADL、IADL、LOA/LOM,其得分的具体计算方法如下: ①日常活动能力(ADL)。CLHLS 每一期调查均根据卡茨(Katz) 指数对每位被访者收集了反映生活自理能力的6个项目包括: 洗澡、穿衣、室内活动、上厕所、吃饭、控制大小便。重新赋值,赋值范围为1-3分,具体来看,完全能够独自完成,无需帮助,得1分; 部分独立,得2分; 严重需要帮助,得3分。得分范围为6-18分,分值越高,说明老年人生活自理能力越差。二分类变量设定时为好(6分)、差(6分以上)。②器具性日常活动能力(IADL)。器具性日常活动能力共有8项,包括: 能否到邻居家串门、举起5公斤重物、洗衣服、做饭等。具体赋值情况为: 能,得1分; 有一定困难,得2分; 不能,得3分。得分范围为8-24分,分值越高,说明老年人活动能力越差。二分类变量设定时为好(8分)、差(8分以上)。③功能受限状况(LOA/LOM)。躯体功能受限状况共6项: 手能否触及后腰、手能否触及颈根、能否从椅上站起来、能否从地上捡书、原地转圈所需的步数、手臂能否上举。具体赋值情况为: 能,得1分; 部分能,得2分; 不能,得3分。其中原地转圈所需要的步数,6步及以下(有过半的老人),得1分; 7步及以上,得2分; 不能转圈,得3分。得分范围为6-18分,分值越高说明功能受限越严重。二分类变量设定时为好(6分)、差(6分以上)。

控制变量包括健康因素(两年内是否患重病、是否患慢性病)、社会人口因素(年龄、性别、城乡、民族、省份、婚姻状况)、社会经济因素(SES) (教育、职业、主要收入来源)、社会支持(居住安排、生病时的照料者、活动参与) 四个模块。

我们删除2002年基期调查躯体测量有缺失的个案(153人) 和后三次调查中没有详细死亡年月信息的个案(103人),再删除2002年基期调查中有缺失的变量(包括教育、职业、两年内是否患有重病,计139人),而性别、年龄、城乡、民族、省份、婚姻状况、主要经济来源、慢性病、居住安排、生病照料者、活动参与这些变量在基期没有缺失。对于后三次调查存活者的各项缺失值,我们用该调查对象的前一次调查的值来替代。在删除基期有缺失的这些样本(n = 395) 之后,研究样本由基期的有效样本15798人减少到15403人,平均年龄85.95岁(标准差11.46)。其中7990位老年人参加了前两次调查,4107位老年人参加了前三次调查,2460位老年人参加了四次调查。我们做Cox等比例风险模型分析时,把2005年失访者(1956人)、2008/2009年失访者(1436人)、2011/2012年失访者(485人) 和健在者(2460人) 处理为删截数据③ (censor)。由于CLHLS 在样本设计时对高寿老人、男性老人、城镇老人进行了超比例抽样,所以,是否使用权数要视研究目的与变量是否存在函数关系而定[27, 28],本文将年龄、性别、城乡变量同时加以控制,可以不用权数。

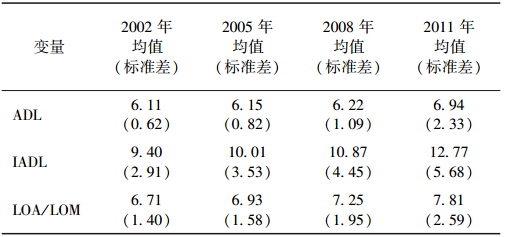

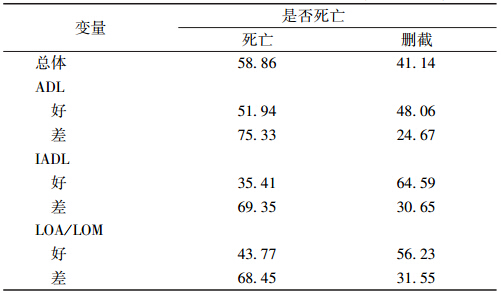

③ 关于 2005-2008 年失访的人是否属于删截( censor),笔者请教北卡罗莱那大学教堂山分校杰出教授郭申阳,其答复为如果确认为“ 丢失”,就应该编码为“ 随机删截”。 从杜本峰《 事件史分析及其应用》一书( P7、P23 )也找到了相关说法: 失去追踪或退出,这种观察期内的右删截,是随机的,就必须考虑,严格讲,可以与到观察期结束的右删截同等对待。(参见: 杜本峰. 事件史分析及其应用[M] . 北京: 经济科学出版社,2008: 7,23. ) 这里把丢失处理为删截。 但是,这样的中途退出或丢失通常不是随机的,这样的选择性偏差会产生一些问题而且事件史分析不易解决。 笔者多次请教了华东师范大学人口所李强副教授,探讨事件史分析方法,在此感谢老师们的指教!三、描述性统计与Cox模型结果分析描述性统计表明,9年观测期内90%(90百分位) 的ADL 差、好的老年人存活时间分别为0.92年、2.42年,90% 的IADL差、好的老年人存活时间分别为1.33年、4.42年,90%的LOA/LOM 差、好的老年人存活时间分别为1.33年、3.25年,说明ADL、IADL、LOA/LOM 差和好的老年人存活年数差异比较大。四次都参与测量(没有缺失值) 的老年人,随着年龄的增加,ADL、IADL、LOA/LOM 的得分都在增加,说明躯体功能呈下降趋势,标准差在增大,说明个体的差距呈扩大趋势(见表 1)。死亡的老年人与删截的老年人相比,基期的各项躯体功能均较差(见表 2),χ2检验表明,死亡和删截的老年人的基期躯体功能的差异都非常显著。

我们运用事件史研究方法中的Cox等比风险模型来分析中国老年人的躯体功能对死亡风险的影响。首先加入自变量ADL、IADL、LOA/LOM,再逐步加入控制变量四个模块。Cox等比例风险模型结果见表 3。

首先,模型中系数为负,表示与对照组相比,死亡风险降低,系数为正,则死亡风险增加,风险比(Hazard Ratio) 是模型5的结果,表示模型5中两组人死亡风险率(Hazard Rate) 的比值,即与对照组相比,小于1时表明死亡风险降低,大于1时表明死亡风险增加。

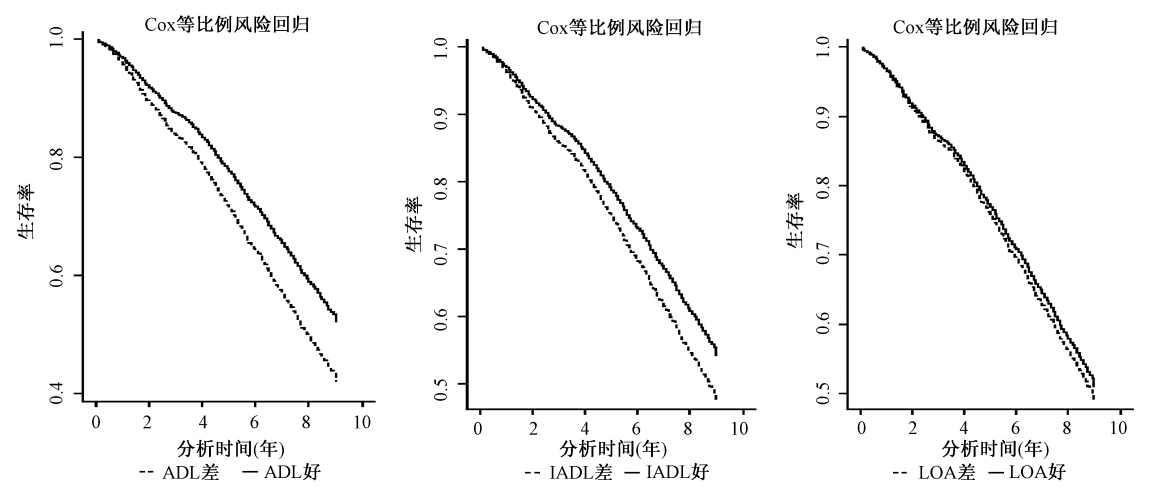

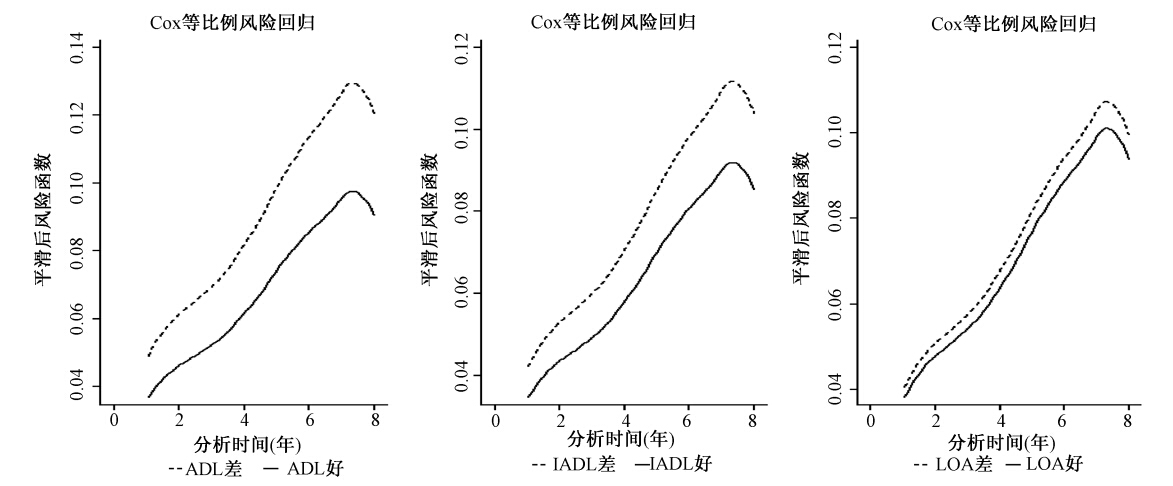

在模型1没有控制其他变量的情况下,与ADL、IADL 和LOA/LOM 较差的老年人相比,ADL、IADL 和LOA/LOM 较好的老年人的死亡风险显著较低,在逐步加入控制变量模块后,ADL、IADL 和LOA/LOM 对死亡风险的影响均保持稳定,ADL、IADL 和LOA/LOM 较好,则死亡风险较低,并且统计显著。在模型5中控制了健康因素、社会人口因素、社会经济因素(SES)、社会支持因素四个模块后,ADL、IADL 和LOA/LOM 较好的老年人与差的老年人的死亡风险的比值分别是0.75、0.82和0.95,即ADL、IADL 和LOA/LOM 较好的老年人的死亡风险是较差的老年人的75%、82% 和95%,死亡风险分别低了25%、18%、5%。这个结果印证了焦开山以往的研究,中国老年人生活自理能力与死亡风险有关系,可以通过ADL 预测死亡风险[16],而且发现IADL 和LOA/LOM 也同样可以预测死亡风险,并得出了三者的相对死亡风险。基于模型5进行预测的生存率曲线(见图 1) 表明,观测期内ADL、IADL 和LOA/LOM 好的老年人比差的老年人生存概率高,差异随时间增长更为明显; 而基于模型与预测的死亡风险函数(见图 2) 表明,观测期内ADL、IADL 和LOA/LOM 好的老年人比差的老年人的死亡风险低,差异随着时间增长而增大。

|

| 图 1 Cox模型生存函数曲线图 |

|

| 图 2 Cox模型死亡风险函数曲线图 |

其次,大部分控制变量对死亡风险的影响是统计显著的。这也进一步验证了以往的相关研究结果。

在健康因素中,模型2两年内患过重病的老年人与不患重病者相比死亡风险较低,且统计显著,但在模型3、4、5中,死亡风险增加且统计不显著; 与没有慢性病的老年人相比,患有慢性病的老年人的死亡风险在模型2中显著降低,但在模型3、4、5中变为显著增加,模型5中增加9%,且在0.001水平上统计显著。这说明是否患病对死亡风险的影响较多受到控制变量人口、社会经济、社会支持等因素的影响。

在人口因素中,除婚姻状况外,模型3、4、5中变量均统计显著。与女性老年人相比,男性老年人的死亡风险增加了32%,且统计显著; 与65-74岁组相比,年龄较大的各年龄组老年人死亡风险显著增高,75-84岁组、85-94岁组、95-105岁组分别是65-74岁组的1.37倍、4.01倍、8.80倍; 城市老年人比农村老年人的死亡风险显著降低,低18%; 汉族老年人比其他民族老年人的死亡风险显著增加,高10%; 中西部省份的老年人比东部省份的老年人死亡风险显著增高,分别高15%和14%; 与无配偶的老年人相比,模型3、4中有配偶的老年人的死亡风险较低,模型5中则变成死亡风险较高,但统计上均不显著,说明在控制诸多变量后,婚姻对中国老年人的健康的保护作用并没有统计上的显著性; 另外,由于本文中的研究对象的年龄横跨65-105岁,四次调查都表明丧偶的老年人年龄较大的占比较高,这也是婚姻的影响不显著的重要原因。

在社会经济因素中,教育、职业地位、收入都和年龄密切相关,而且教育、职业地位和收入密切相关。模型4中受过教育的老年人与文盲老年人相比,死亡风险较低,在模型5加入社会支持因素后统计不再显著; 通常国外研究认为教育对健康和死亡风险有显著影响,这个差异可能跟中国老年人平均年龄较大(85.95岁)、未受教育的老年人中年龄较大的占比较高、年轻时代普遍没有受教育的机会、老年时期生活多依赖家庭等社会支持因素有关; 职业地位较高的老年人死亡风险显著较低,比职业地位低的老年人低11%; 这可能与职业地位低的老年人的未受教育的比例高、年龄较大的比例高有关; 主要收入来源于家人(配偶、子女及配偶、孙子女及配偶) 的老年人比享受退休金的老年人死亡风险高13%,且具有统计显著性,这与四次调查中主要收入来源于家人的老年人比例较高、年龄较大者比例高、职业地位低的比例高、未受教育的比例高有关; 模型4中来源于其他(自己劳动工作及其他亲属、当地政府或社团等) 的老年人死亡风险较高,但模型5进一步控制社会支持因素后,不再具有统计显著性。

在社会支持因素中,与家人同住的老年人的死亡风险低于单独居住或住在养老机构的老年人,但统计不显著; 与生病时的照料者是其他人或无人照料者相比,由家人照料的老年人的死亡风险降低15%,且统计显著; 活动参与程度高的老年人的死亡风险低于参与程度低的老年人16%,且统计显著。

模型检验时,Cox等比例风险模型的基本假设为两组人群在任何时间点上发生事件的风险比例是恒定的,实际应用Cox模型中通常并未对这一假设进行检验,导致模型的选择以及模型的结果可能存在一定偏差。我们对模型5采用卡方χ2进行模型拟合度检验,即对模型的回归系数进行检验,检验总体偏回归系数与0有无显著性差异,结果chi2(18) =6430.08,p < 0.001,通过显著性检验,说明模型5中的自变量至少有一个系数不为零; Kaplan-Meier 生存曲线图法进行拟合优度检验(图略)表明模型拟合较好。四、结论

根据模型5的研究结果,为促进中国老年人的身心健康,降低死亡风险,延长健康的余寿,我们得出如下结论并提出相关的建议。

首先,老年人的躯体功能状况与死亡风险显著相关,在控制了诸多可能的影响变量之后,这一相关仍然具有统计上的显著性,而且我们发现ADL、IADL、LOA/LOM 均能够预测死亡风险。虽然老年人躯体功能受损,很显然会影响健康,增加死亡风险,但是从CLHLS 调查本身来说,对了解中国老年人的健康状况来说,我们的研究是有意义的。而且,躯体功能丧失是一个从疾病和损伤到躯体活动能力障碍; 再到自理和独立生活能力丧失的过程。因此,我们建议加强中国老年人IADL、LOA/LOM的研究,同时用ADL、IADL、LOA/LOM 来测量中国老年人的躯体功能和死亡风险。

其次,中国老年人的死亡风险受慢性病、城乡与东中西部的区域差异的影响非常显著。因此,我们建议加强中国老年人的慢性病预防治疗工作及健康在经济与区域上的差别研究,开展区域性的健康促进与预防工作,以提高中国老年人的整体健康水平。

再次,职业地位较高和主要收入来源于退休金的老年人的死亡风险显著降低,因此,我们建议完善老年人的社会保障,建立覆盖面更广的退休养老金体系,以改善老年人的经济状况,提高老年人的经济地位,如此,才能从根本上改善老年人的健康状况。

最后,生病时照料者是家人、活动参与程度较高能够显著降低死亡风险,因此,我们建议更多地由家人照料生病的老年人; 加强研究活动参与对中国老年人的健康状况与死亡风险的影响,提倡老年人积极参与社会生活,保持适当的活动量,减缓躯体功能的衰退,从而降低死亡风险,健康长寿。

| [1] | 曾毅, 张震, 顾大男, 等. 人口分析方法与应用[M]. 北京:北京大学出版社, 2011:367. |

| [2] | 曾毅, 柳玉芝, 萧振禹, 等. 中国高龄老人的社会经济与健康状况[J]. 中国人口科学, 2004 (S1):6-15. |

| [3] | 王德文, 叶文振, 朱建平, 等. 高龄老人日常生活自理能力及其影响因素[J]. 中国人口科学, 2004 (S1):91-95. |

| [4] | 尹德挺. 中国高龄老人生活自理能力纵向动态研究[J]. 人口学刊, 2007 (6):27-32. |

| [5] | 尹德挺, 陆杰华. 中国高龄老人日常生活自理能力的个体因素和区域因素分析—HLM 模型在老年健康领域中的应用[J]. 人 口研究, 2007 (2):60-70. |

| [6] | 宋新明, 陈功. 高龄老人慢性躯体疾病和认知能力对日常生活自理能力的影响[J]. 中国人口科学, 2001 (S1):42-47. |

| [7] | 韩广勤. 经济社会地位对老年人健康状况的影响研究—以上海为例[D]. 华东师范大学, 2010:46. |

| [8] | 尹德挺. 国内外老年人日常生活自理能力研究进展[J]. 中国老年学杂志, 2008, 28 (10):1032-1035. |

| [9] | RAUTIO N, HEIKKINEN E, HEIKKINEN R L. The association of socio-economic factors with physical and mental capacity in elderly men and women [J]. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2001, 33 (2):163-178. |

| [10] | KNESEBECK O, Lüschen G, COCKERHAM W C, et al. Socioeconomic status and health among the aged in the United States and Germany:a comparative cross-sectional study [J]. Social Science & Medicine, 2003, 57 (9):1643-1652. |

| [11] | SCOTT W K, MACERA C A, CORNMAN C B, et al. Functional heatlh status as a predictor of mortality in men and women over 65 [J].Joural of Clinical Epidemioiogy, 1997, 50 (3):291-296. |

| [12] | RUIGOMEZ A, ALONSO J, ANTO J M. Functional capacity and five-year mortality in a sample of urban community elderly [J]. The European Journal of Public Health, 1993, 3 (3):165-171. |

| [13] | MANTON K G. A longitudinal study of functional change and mortality in the United States [J]. Journal of Gerontology, 1988, 43 (5):153-161. |

| [14] | LAMARCA R, FERRER M, ANDERSEN P K, et al. A changing relationship between disability and survival in the elderly population:differences by age [J]. Journal of Clinical Epidemiology, 2003, 56 (12):1192-1201. |

| [15] | 张明园, 朱紫青, 陈佩俊, 等. 老年人日常生活能力与某些疾病关系的社区调查[J]. 中华医学杂志, 1998 (2):124-127. |

| [16] | 张明园, 朱紫青. 老年人日常生活能力与某些疾病关系的社区调查[J]. 中华医学杂志, 1998 (2):124-127. |

| [17] | 焦开山. 中国老人生活自理能力与死亡风险的关系研究[J]. 医学社会学(医学与哲学:人文社会医学版), 2009 (7):33-35. |

| [18] | BEYDOUN M A, POPKIN B M. The impact of socio-economic factors on functional status decline among community-dwelling older adults in China [J]. Social Science & Medicine, 2005, 60 (9):2045-2057. |

| [19] | ZHU H, XIE Y. Socioeconomic differentials in mortality among the oldest old in China [J]. Research on Aging, 2007, 29 (2):125-143. |

| [20] | ZIMMER Z, KWONG J. Socioeconomic status and health among older adults in rural and urban China [J]. Journal of Aging and Health, 2004, 16 (1):44-70. |

| [21] | 宋新明, 齐铱. 新城区老年人慢性病伤对日常生活功能的影响研究[J]. 人口研究, 2000, 24 (5):45-50. |

| [22] | 项曼君, 刘纫兰. 北京人口老龄化多维纵向研究的基线调查[J]. 中华老年医学杂志, 1996, 15 (6):328-331. |

| [23] | 李强. 中国高龄老人自评幸福度与健康长寿的关系研究[D]. 北京大学, 2004:110. |

| [24] | SMITH J P, KINGTON R. Demographic and economic correlates of health in old age [J]. Demography, 1997, 34 (1):159-170. |

| [25] | GOLDMAN N. Social inequalities in health [J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2001, 954 (1):118-139. |

| [26] | 宋新明, 陈育德. 老年人群健康功能的多维评价方法[J]. 国外医学(社会医学分册), 1993, 10 (1):1-4. |

| [27] | HENDRIKX J. The impact of weights on standard errors [R/OL]. Presented at the annual meeting of the Association for Survey Computing, April 17, Imperial College, London, UK. [2006-08-08]. http://www. asc. org. uk/Events/Apr02/Full/Hendrickx. doc. |

| [28] | WINSHIP C, RADBILL L. Sampling weights and regression analysis [J]. Sociological Methods Research, 1994, 23:230-257. |