2. 中国科学院大学管理学院, 北京 100190

2. Management School, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

一、引言

改革开放以来,我国国际移民大幅度增长,截至 2013年末,已达 900余万人,其中绝大部分为青年[1]。与改革开放前移居国外的中国大陆公民相比,改革开放后移居国外的中国大陆公民不论在移民分布、动机还是方式方面,都有显著差异[2, 3]。因此,学术界通常将后者界定为 “ 新移民”[4]。这些新移民在国外 “ 扎根” 后,其日益年迈的老年父母将面临艰难的养老抉择: 是留守国内生活,还是与子女随迁至国外定居?

对于留守国内居住的老年父母而言,其成年子女的离国远迁给其生活带来了重大影响,使其不得不面对养老资源锐减的巨大风险,养老、健康、孤独等问题接踵而来; 而对选择随迁的老年父母而言,文化、宗教、语言和族裔背景的不同给随迁老人融入当地社会带来了巨大挑战、不仅如此,随迁家庭的赡养模式也正在发生潜移默化的改变,严重影响了老人的正常生活、可以说,国际迁移给新移民家庭老人带来前所未有的困境,成为困扰这些海外华人现实而沉重的生活难题。

利特沃克(Litwark)和娄及农(Logino)认为,成年子女的居住地是影响老年人迁移的重要因素[5]。与欧美国家相比,家庭因素对日本老年人迁移影响更为突出[6]。日本老年人迁移的主要动因是为了与家族成员同居、近居或别居[7]。与此类似,靠近成年子女的居住地是中国老年人省际迁移的主要原因,同时成年子女的迁移也带动了老年父母的迁移[8]。

代际关系作为家庭研究中的一项重要内容,包括经济支持、日常照料及情感慰藉、已有文献对子女迁移背景下的中国家庭代际关系研究主要以国内迁移为主,而对国际移民问题鲜有关注,定量分析则更为罕见、本文希望通过实证分析,解答以下问题: 新移民家庭代际关系具有哪些特征? 留守老人与随迁老人得到的家庭代际支持有哪些不同? 移民因素对子女提供代际支持具体产生哪些影响? 与非移居海外的成年子女相比,移居海外的成年子女与其老年父母的代际互动是更强抑或更弱?二、理论分析框架

国内关于家庭代际关系的理论主要包括反馈论、经济交换论、社会交换论、需要论以及责任内化论等,其中,反馈论最为经典、费孝通指出,我国家庭的赡养是双向的 “ 反哺模式” 或 “ 抚育—赡养模式”,是一种包含了抚养和赡养两方面内容的亲子关系[9]。经济交换论认为,代际交换的必要性源于两代人拥有的资源及需求的不同,这些源自经济和社会位置的差异进一步导致了代际交换行为的发生,具体表现为子女与父母代际间产品劳动的交换[10]。社会交换论侧重于对权利、互惠、平衡等因素的阐述,认为代际交换是一种子女与父母在金钱、物质、时间、感情等有价值资源的双向互惠支持行为[11]。需求论则表示,一个社会或社区的首要责任是满足成员的基本生存需要、老年人独立性的逐渐消失增强了他们对外界的依赖性,因此老年人应该得到其他家庭成员的关怀和照顾[12]。责任内化论则指出,由于几千年儒家文化对孝的强调,赡养义务已经成为每一个中华儿女内在的责任要求和自主意识,因此应视为其人格的一部分[13]。杨善华和贺常梅在强调子女孝道责任感的同时,进一步提出“责任伦理”,即老年人对子女(包括孙子女) 不计回报地付出,在经济支持、生活照料和精神慰藉方面尽量自立和自己解决,以减轻子代的赡养负担[14]。

国外关于代际支持的理论主要包括权力与协商理论(power and bargaining model)、交换理论(exchange model)以及合作群体或利他主义理论(corporate group/altruism model) 等。权力与协商理论认为父母从子女处获得支持的程度与其对资源的控制有关,子女是否提供代际支持,很大程度上取决于父母能否提供其他资源作为回报[15]。掌握较多资源的老人能得到子女更多的关注和支持[16],而老人权威的下降及子女经济地位的提升则会导致子女提供代际支持的减少[17]。交换理论认为代际交换按照“投桃报李” 的原则进行[18],家庭成员间各种形式的帮助是以互助为目的来进行,交换者以自己的福利最大化为目标[19]。合作群体理论则指出,不同家庭成员之间(尤指代际之间) 存在有效的利益共同性,家庭成员间的关系犹如合作群体,所有资源被集中并依帕累托最优进行有效分配,以实现家庭成员福利最大化[20]。

已有研究表明,合作群体理论更加符合我国的实际情况[21, 22, 23, 24],传统中国家庭内部成员间能够很好地依据资源差异提供不同的代际支持,家庭内部分工合理、明确,从而实现整体利益最大化目标。与此同时,相比西方仅包括抚养义务的单向的“接力模式”,反馈论所提出的“反哺模式” 更符合中国传统的亲子伦理,体现了养儿防老这样一种均衡互惠和代际递进的原则,进而构成维系家庭共同体延续的纽带[25]。责任内化论则突出了“孝道” 在赡养行为中所起到的重要作用。

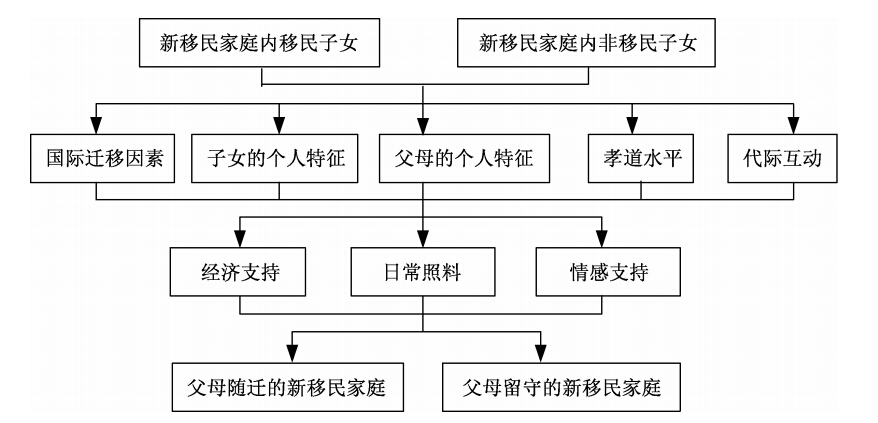

值得注意的是,现代中国城市家庭出现了一种既不同于西方“接力模式” 又有别于我国传统的“反哺模式” 的新型赡养关系,即老人在生活自给自足的同时,向已成年或已婚子女提供经济资助、物质补给乃至照料孙子女的模式,称为“逆反哺模式”[26]。该模式形式上类似上一代抚育下一代的“接力模式”,但区别于“接力模式” 中父母对已成年子女不再负担经济费用,而“逆反哺模式” 中体现的是父母对成年子女的资助[27]。老年人通过财力资助或提供照料方式改善亲子关系,换取子女的尊重、服务并获得精神满足,该模式突出了由老人主导的代际互动对子女支持行为的重要影响作用。张岭泉和邬沧萍认为,“反哺” 模式强调的是子女对老年父母的支持,忽略了老年父母对子女的继续支持,应该用“相互依存模式” 代替“反哺” 和“接力” 更能准确地反映养老方式的实质[28]。然而,由于子女国际迁移而引发的我国新移民家庭代际关系是否符合上述理论,以及表现出哪些新特点等问题尚缺乏实证检验。根据以往的研究结果,子女的流动因素及其个人特征、父母流动因素及其个人特征、孝道和代际间互动等五方面因素可能会影响新移民家庭内部国内外子女提供给父母的代际支持。理论分析框架如图 1所示。

|

| 图 1 理论分析框架 |

学术界对移民因素对家庭代际支持的影响尚无定论。对国内乡城移民的调查结果显示,虽然子女外出会造成日常照料的缺位,但迁移者往往会通过提供更多的经济支持补偿这种缺位[22, 29, 30]; 但也有研究显示,子女外出导致老年人的贫困化问题更为严重[31]。再比如,考克斯(Cox) 和阮克(Rank)认为,与低收入的成年子女相比,较高收入的成年子女可以得到更多的家庭经济支持[32] ;然而,盖笛(Gatti) 却认为,较高收入的成年子女获得的家庭经济支持更少[33]。

综合以往对迁移家庭代际关系的研究,本文认为,子女移居国外作为一种家庭行为,不仅影响着老年父母的家庭养老现状,而且还会影响到家庭内的子女间分工。对于父母随迁国外的新移民家庭而言,移民子女和其父母由于共同受到西方价值观、生存环境和文化等因素影响,移民子女的孝道意识弱化,而随迁老人对移民子女所提供的代际支持期望值也相应降低,移民子女给予随迁父母的代际支持显著减少; 对于父母留守国内的新移民家庭而言,遥远的空间距离虽然阻隔了移民子女与国内父母的代际交流,但受家庭利益一致性影响,移民子女会提供比国内子女更多的经济支持,以弥补日常照料的缺位,而国内子女则更多的提供生活照料和情感支持,子女间分工保留了代际互惠特点。此外,老人主导的代际互动可以强化两代人之间的关系,并使老人更有可能获得子女较高水平的赡养。

基于上述讨论,本文提出以下假设。

H1: 与子女随迁至国外的老年父母获得的家庭代际支持减少,代际关系由传统“反馈模式” 演变为西方“接力模式”。

H2a: 子女移居国外而老年父母留守国内居住的家庭代际关系依然保持着中国传统“反馈模式”,但受西方文化影响,表现出向“接力模式” 过渡的趋势。

H2b: 父母留守国内的新移民家庭内部合作分工现象加剧,符合“合作群体模型”。

H3: 老年父母提供给子女的代际支持能够显著增加老人所获得的子女支持,具有互惠性。 三、数据与方法 1. 数据来源

本文数据来源于两次问卷调查收集的三个子样本。第一次调查是2010年7-8月由美国南加州大学师生在洛杉矶地区进行的“华人新移民家庭代际关系研究” 课题,调查对象为至少有一位子女已取得美国绿卡或成为美国公民,并且至少有一位子女在洛杉矶居住的来自中国大陆的60周岁以上的老年人,调查地点选取了华裔老人较为集中的老年人活动中心、日间照料中心、老年人公寓、华人超市以及街心广场等,该样本简称“父母随迁国外的移民家庭组”,获得问卷156份。第二次调查是2012年6-7月由中国政法大学与美国南加州大学、美国爱荷华大学三校师生在北京地区进行的“子女移居国外的老人家庭生活状况调查” 课题,调查地点选取了海淀区老年大学以及高校教师较为集中居住的社区,如中国科学院、北京大学、清华大学、中国人民大学、中国政法大学、中国农业大学、北京师范大学、北京交通大学、海淀区育新小区等。本次调查收集了两个样本,其中一个子样本的调查对象为至少有一个子女在国外获得绿卡或已成为外国公民的60周岁以上的老年人,简称“父母留守国内的移民家庭组”,获得问卷293份; 另一个子样本为参照组,其调查对象为子女全部都在国内居住的60周岁以上的老年人,简称“非移民家庭组”,获得问卷257份。

调查共获得问卷706份,根据研究需要,剔除无效问卷以及父母、子女等关键信息不完整的数据,最终模型包含703位老人以及其在国内外居住的1389位子女。其中,非移民家庭组有257位老人和他们的549位子女,父母随迁国外的移民家庭组有153位老人和他们的252位子女,父母留守国内的移民家庭组有293位老人和他们的588位子女。 2. 研究方法

由于本文所使用的样本数据具有嵌套结构,即同一个接受调查的老人可能有多个存活子女,他们具有一定的共同特征,这种共同性主要体现在两方面,即赡养对象在社会人口特征上的一致性和子女家庭教育、社会机遇上的一致性。因此,传统线性模型(OLS) 的等方差和独立性两个假设都难以成立,本文采用多水平线性模型(Hierarchical Linear Models,HLM),同时将子女和父母两层变量纳入模型,以控制老人社会人口状况上的一致性; 在层二的截距模型中纳入随机变量,以控制同一家庭的子女在教育机遇上的一致性,消除来自同一家庭子女的整群效应。

本文利用HLM 6.08软件,采用多水平Logistic 模型(Generalized Hierarchical Linear Models,GHLM) 分析子女提供经济支持及日常照料的可能性,并采用多水平线性模型(HLM) 分析情感支持量的供给,分析中均采用约束最大似然估计法(Restricted Maximum Likelihood,REML) 估计模型中的回归系数和方差,以怀特(White) 提出的稳健标准误(Robust Standard Error) 作为检验基础。 3. 变量测量

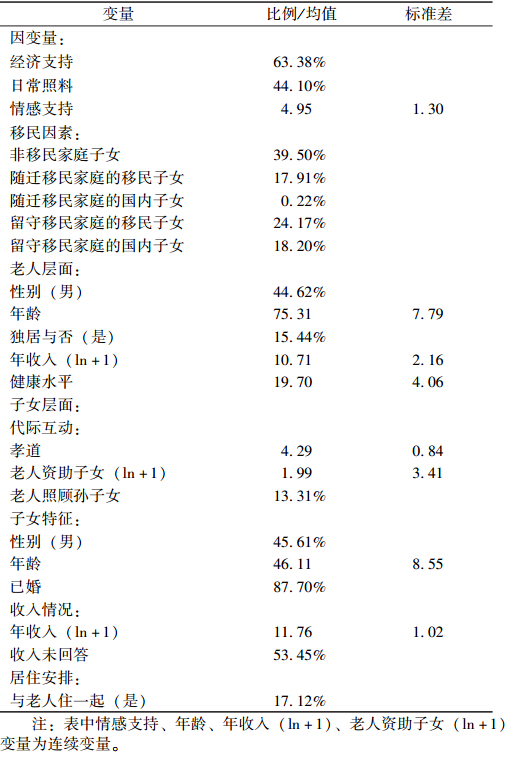

(1) 因变量。本文主要考察子女提供经济支持、情感支持及日常照料的模式和影响因素。在分析经济支持时,因变量是指“在过去的12个月里,这个孩子有没有给过您(或与您同住的、仍健在的配偶) 钱、食品或礼物?”,具体取值为“0” (没有) 和“1” (有)。从表 1可以看出,样本中获得子女经济支持的老人占63%。在分析日常照料时,因变量是指“在过去的12个月里,这个孩子(或其配偶) 有没有帮您(或与您同住的、仍健在的配偶) 做家务,或是照料生活起居?”,只要有任何一项“做家务” 或是“照料生活起居”,就赋值为“1”,否则,取值为“0”。样本中有44% 的老人获得过子女的日常照料。在分析情感支持时,因变量为老年人对来自其成年子女情感支持的主观评价,具体的测量指标采用代际强化清单方法(Intergenerational Solidarity Inventory)[34],通过三个问题来回答: ① “从各方面考虑,您觉得和这个孩子感情上亲近吗?”; ② “当年想跟这个孩子讲自己的心事或困难时,您觉得他(或她) 愿意听吗?”; ③ “总的来讲,您觉得自己和这个孩子相处的好吗?”。对于每个问题,分值范围是从0至2(0=“不亲近/不愿意/不好”; 1= “有点亲近/有时愿意/还可以”; 2= “很亲近/愿意/很好”)。研究中,将老人对每一个子女情感支持的主观评价加总求和,分值范围是从0至6。从表 1可见,其均值为4.95。

(2) 自变量。自变量包括移民因素、老人的个人特征、子女的个人特征、孝道及代际间互动关系五个方面。①移民因素从“家庭中是否有移民子女” 角度,将家庭分为“移民家庭” 和“非移民家庭”,再根据“父母是否随迁”,将“移民家庭” 进一步划分为“父母随迁的移民家庭” 和“父母留守的移民家庭”。继而,将“移民家庭的亲子关系” 分为四种类型,即“父母随迁移民家庭的移民子女”、“父母随迁移民家庭的国内子女”、“父母留守移民家庭的移民子女” 和“父母留守移民家庭的国内子女”。本文将“非移民家庭的子女” 作为对照组。②老人的个人特征包括性别、年龄、居住安排、独立经济收入、生活自理能力等,用以考察父母的生活状况与需求。其中,年龄、独立经济收入(取自然对数)、生活自理能力为连续变量,其余为虚拟变量。生活自理能力采用的是国际上通用ADLs 和IADLs 量表,具体包括6项日常生活能力(ADLs,具体包括吃饭、穿衣服和脱衣服、上厕所、下床或从椅子上站起来、洗澡和在室内走动) 和5项工具性日常生活能力(IADLs,具体包括做饭、买东西、乘坐公交车、做家务和管理家庭钱财),累计分值越高,老人生活自理能力越强。③子女的个人特征包括性别、年龄、婚姻状况、经济收入等变量,用以考察子女提供经济支持、情感支持以及日常照料的能力和定位问题。其中年龄、年收入(取自然对数) 为连续变量,其余设置为虚拟变量。居住安排中,将“是否与父母同住” 设置为虚拟变量,以“不同住” 作为对照组。④ “孝道” 因素为连续变量,通过问题“总的来说,您觉得这个孩子孝顺吗?” 来反映,答案分为“非常不孝顺”、“不太孝顺”、“一般”、“比较孝顺” 和“非常孝顺” 五个等级,分数越高,表明子女越孝顺。⑤家庭代际互动涉及老人给予子女经济资助的数量(取自然对数) 和是否照顾孙子女等问题,侧重考察老人帮助子女对其获得代际支持的影响。四、结果1. 主要变量描述

表 1对样本主要变量分布进行了描述。“非移民家庭子女” 所占比重最大,为39.50%; 其次为“父母留守移民家庭的移民子女”,占24.17%; 排在第三的是“父母留守移民家庭的国内子女”,为18.20%; “父母随迁移民家庭的移民子女” 占17.91%,而“父母随迁移民家庭的国内子女” 仅有3人,占0.22%,由于该部分样本不具有代表性,故将“父母随迁移民家庭的国内子女” 在后面推断统计分析中剔除。

从老人层面看,男性老人占44.62%,老人的平均年龄为75.31岁,标准差为7.79,有15.44%的老人选择独自居住。老人的独立经济收入较高,平均年收入为人民币7.82万元。大多数老人健康状况较好,生活自理能力较强,平均水平为19.70(分值范围是从0至22),标准差为4.06。老人的子女数量平均为2.58个。

从子女层面看,男性子女占45.61%,子女平均年龄46.11岁,标准差为8.55,大多数子女已经步入中年,且为已婚状态(占87.70% ),有17.12% 的子女与老人住在一起。子女的年平均收入为人民币28.67万元,其中,未回答子女收入的占53.45%。受访老年父母对子女是否孝顺给予了很高评价,平均为4.29(分值范围是从0到5),标准差为0.84。从代际互动来看,在过去一年中,子女接受老人对孙子女照顾的比例为13.31%,老人给予子女经济资助的平均值为人民币1447.81元。2. 模型分析结果

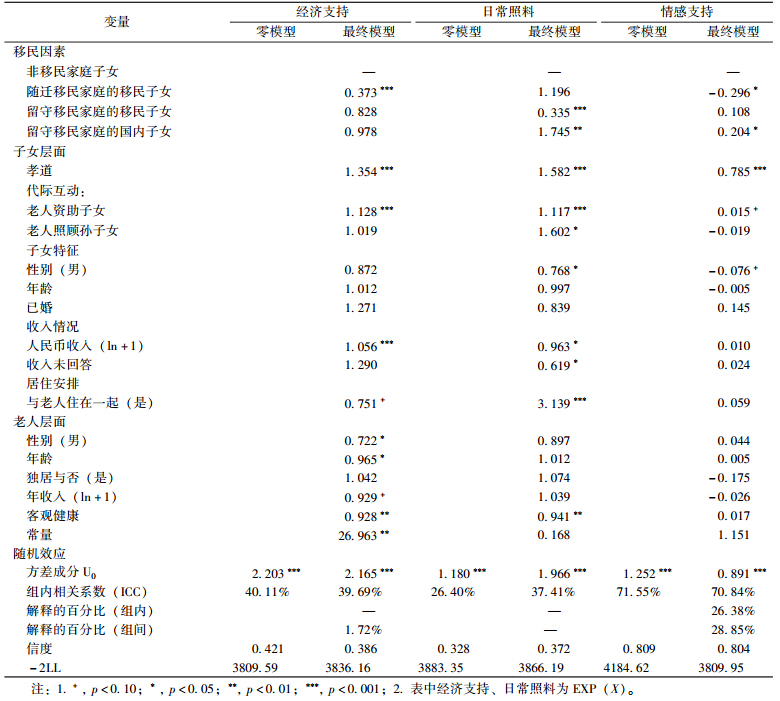

(1) 子女提供经济支持可能性的分析。在分别控制其他变量不变的情况下,通过分析我们得到下述结论,如表 2所示。

移民因素对老人获得经济支持的可能性有显著影响。对于父母随迁国外的移民家庭而言,其国外居住的子女提供给随迁父母经济支持的可能性显著减少。移民子女思想逐渐西化,希望保持代际间的经济独立,这是调查过程中随迁老人经常提及的一个重要内容,也是许多受访老人认为其最不习惯美国生活的原因之一,这在很大程度上导致了老人移居国外后获得经济支持的可能性骤减,而且,随着移民子女在国外生活时间越长,其相应提供的经济支持也越少。因此,本文认为,其家庭经济支持由传统的“反馈模式” 演变为西方的“接力模式”。当然,这可能还与样本中随迁父母定居国外后享有相对较为完善的社会保障福利有关,样本中99.3% 的随迁老人拥有美国绿卡或公民身份,82.7% 的老人享有美国政府提供的养老金,这可能会导致移民子女认为老人在国外的生活水平得到了直接改善,不再需要自己提供经济支持。至于现象背后的具体原因还有待后续进一步深入论证。

子女是否与老人同住、孝道水平、代际互动及子女收入水平等因素显著影响着子女提供经济支持的可能性。与老人共同居住的子女提供经济支持的可能性较小,此类子女往往更倾向给予老人直接照料而非经济资助。收入越高的子女提供经济支持的可能性越大,反映出子女的经济实力对其赡养能力的重要作用。子女越孝顺,其提供的经济支持可能性越大,这一结论与“责任内化论” 相一致。获得老人经济资助较多的子女相应提供给父母经济支持的可能性越大,父母在经济上资助子女每增加一个单位,老人获得经济支持的可能性相应增加,为1.128倍,体现出子女对父母帮助的感恩与回馈。

老人的性别、年龄、收入以及身体健康情况对老人获得经济支持有显著影响。男性老人较女性老人获得经济支持的可能性更小。随着老人年龄的增加,其获得经济支持的可能性相应减少,这在一定程度上反映出老人随着年龄增长对物质需求的不断减少。老人收入越多,其获得经济支持的可能性越少。老人的身体健康状况越好,其获得子女经济资助的可能性越小。由于健康状况较差的老人通常有更高的医疗支出,从而比健康老人有更大的可能性获得子女的经济资助。

从模型的随机效应来看,对子女经济支持的零模型分析显示,提供经济支持可能性的组间方差成分为2.203,对组间差异的卡方检验显著性水平小于0.001,组内相关系数40.11%,按照寇恒(Cohen) 所建议的判断标准,组内相关系数大于0.138属于高度关联强度。组间差异不可忽略,因此有必要进行多水平分析[35]。

(2) 子女提供日常照料可能性的分析。在分别控制其他变量不变的情况下,通过分析我们得到下述结论,如表 2所示。移民因素对老人获得日常照料的可能性有显著影响。在父母留守国内的移民家庭中,移民子女提供日常照料的可能性显著下降,而国内居住子女照料父母的可能性则明显增加,是非移民家庭的1.745倍。该结果符合合作群体理论,很好地反映出移民家庭内部国内外子女间分工合作,即国内子女负责老人日常照料、国外子女赚取更多收入的模式,体现了家庭整体利益最大化原则。

子女的性别、收入、与老人同住与否、孝道水平及代际互动对子女提供日常照料的可能性均有显著影响。其中,女儿较儿子更愿意照料老年父母。收入越高的子女提供日常照料的可能性越小,该类子女往往更倾向提供经济支持,而将照料责任托付给收入相对较低的其他兄弟姐妹,以达到整体利益最大化。与老人共同居住的子女提供日常照料的可能性明显增加,是与老人分开居住子女的3.139倍。传统孝道是约束子女提供日常照料的重要变量,越孝顺的子女提供日常照料的可能性越大。此外,获得老人经济帮助的子女提供日常照料的可能性明显增加,父母在经济上资助子女每增加一个单位,老人相应获得日常照料的可能性增加,是没有经济资助时的1.117倍; 得到老人照顾孙子女帮助的成年子女也更愿意向父母提供日常照料,是其他子女的1.602倍。

老人的健康状况对老人获得日常照料的可能性有显著影响。健康状况越好的老人独立生活能力越强,其获得子女照料的可能性越小。老人的性别、年龄、独居与否及收入水平对日常照料的影响并不显著。

从模型的随机效应来看,对子女日常照料的零模型分析显示,提供日常照料可能性的组间方差成分为1.180,对组间差异的卡方检验显著性水平小于0.001,组内相关系数达26.40%,组间差异不可忽略,因此有必要进行多水平分析。

(3) 子女提供情感支持量的分析。在分别控制其他变量不变的情况下,通过分析我们得到下述结论,如表 2所示。

移民因素显著影响了子女对老人提供的情感支持。随迁国外的父母获得情感支持的数量少于非移民家庭,其移民子女提供的情感支持较非移民家庭子女少0.296个单位。由于移民子女及其父母共同受到西方文化影响,一方面,移民子女的传统中华孝道意识弱化,另一方面,随迁老人对移民子女所提供的代际情感支持期望值降低,因而与非移民家庭相比,移民子女给予随迁父母的情感支持明显减少。对于父母留守国内的移民家庭而言,国内子女与留守父母的情感关系更为亲密,其情感支持比国内非移民家庭子女多0.204个单位。这可能是由于家庭中部分子女的移居国外使得父母更加依赖国内子女,而承担起养老重任的国内子女也更加了解老人的情感需求。

子女的性别及孝道水平、代际互动情况对其提供的情感支持量有显著影响。儿子提供情感支持数量较女儿少0.076个单位。子女越孝顺,其提供情感支持越多,孝道水平每增加一个单位,其提供的情感支持量相应增加0.785个单位。接受老人经济资助的子女提供的情感支持量也显著增加。表 3子女提供经济支持、日常照料及情感支持的稳健性检验结果

从模型的随机效应来看,对子女情感支持的零模型分析显示,提供情感支持量的组间方差成分为1.252,对组间差异的卡方检验显著性水平小于0.001,组内相关系数71.55%,组间差异不可忽略,因此有必要进行多水平分析。控制子女和父母两层变量后,对情感支持的HLM 多水平线性模型中,第一层子女变量解释了家庭间情感支持量差异的26.38%,第二层老人变量解释了家庭间情感支持量差异的28.85%,解释效果良好。五、稳健性检验

在前述经济支持、日常照料提供可能性以及情感支持供给量研究基础上,这里采用二元Probit 回归检验经济支持及日常照料的研究结论,并采用OLS 回归检验情感支持的结论。为避免异方差性,以怀特提出的稳健标准误作为检验基础,目的在于检验HLM 模型的稳健性。同时,在原模型基础上,我们加入“移民子女首次出国至其父母接受访谈期间的时间长度” 变量,以检验子女移民时间对子女提供代际支持的影响; 在考察子女与老人的代际互动时,将子女提供的代际经济支持、情感支持和日常照料三个因素也纳入模型分析范围,以进一步检验前述分析得出的结论。

表 3显示了针对代际支持模型的稳健性检验分析结果。移民因素对子女提供三大代际支持情况均有显著影响。在父母随迁国外的移民家庭中,国外子女提供经济支持的概率比非移民家庭的子女少0.213,提供日常照料的概率增加0.142。在父母留守国内的移民家庭中,一方面,国外子女提供日常照料的概率比非移民家庭的子女少0.203,其提供的情感支持量比非移民家庭多0.261个单位,另一方面,国内子女提供日常照料的概率比非移民家庭多0.131,其提供的情感支持量比非移民家庭多0.143个单位。与HLM 模型分析结果基本相同。出国时间越长的子女提供经济支持的概率越小,出国时间每增加一年,其概率相应减少0.004,进一步验证了“子女受迁入地社会影响而逐渐改变代际支持模式” 的假设。收入水平高的子女提供经济支持的概率增加,而提供日常照料的概率减少。与老人住在一起的子女提供经济支持的概率比独立居住的子女少0.116,但提供日常照料的概率增加0.271。与此同时,孝顺的子女所提供的三方面代际支持均有显著提高,获得老人资助的子女提供经济支持、日常照料的概率均增加,而得到老人对孙子女照料的子女提供日常照料的概率亦相应增加,比没有获得老人照料孙子女情况下的概率增加0.105。与此同时,子女提供给父母三大代际支持之间彼此都能产生正向影响。以上结论与HLM 模型分析结果基本一致,进而说明了HLM 模型回归结果具有稳健性。六、结论与讨论

本文通过实证分析,力图探究老人留守国内与随迁国外的两种类型新移民家庭代际经济支持、情感支持和日常照料的影响因素。综合本文分析结果,得出如下结论。

第一,与子女随迁至国外居住的老年父母获得国外子女提供的经济支持和情感支持在随迁后均明显减少,本文结合问卷调查其他问题综合分析认为,其代际关系由中国传统的“反馈模式” 演变为西方的“接力模式”,假设H1得到了部分证实。总体而言,老年父母随迁至国外对其晚年生活质量的影响是非常复杂的。一方面,与国内城乡移民相比,国际移民受到文化适应的影响更为深刻和剧烈[23],子女的文化适应和同化等因素在代际支持模式转变中起到了关键作用,随迁国外的老人与其国外子女间保持着相对独立的生活,相比于非移民家庭的子女,移民子女给予随迁父母的精神慰藉不足,导致样本中随迁老人对移民子女的情感支持主观评价比留守老人对其国内子女评价明显要低一些,因此,从情感支持角度看,随迁老人与其国外子女间关系向西方“接力模式” 转变是非常明显的; 另一方面,国外子女提供随迁老人经济支持的数量在减少,正如前面结果分析部分指出的那样,其原因可能是多方面的,但有一点可以明确的是,国外子女与随迁老人之间的代际互动比国内非移民家庭要少,西化趋势明显。正如近年来一些报道称,许多中国老人漂洋过海到美国投靠子女,扑面而来的是文化差异、语言壁垒、经济压力以及家庭纠纷[36]。早年赴美的子女已经变得“不中不西”,孙辈们已是美国人,导致华裔老人难适应美国生活,“儿女很近,但幸福很远”[37]。

第二,移民子女与其留守国内居住的老年父母间代际关系依旧保持着中国传统的“反馈模式”,但受西方文化影响,表现出向“接力模式” 过渡的趋势,假设H2a 得到了证实。与随迁国外的老年父母相比,留守国内的父母晚年生活会获得更多的家庭代际支持。由于父母留守国内的新移民家庭样本中被访老人有较高的学历、相对稳定的退休金收入以及较好的医疗保障水平,他们与城市普通退休老人相比,晚年可以维持一个相对体面、充裕的生活,因此,对子女经济支持方面的要求并不高,相反,对日常照料和情感慰藉方面的需求则非常强烈,而在国内居住的子女由于受舆论监督和家庭责任等因素影响,责无旁贷地承担起更多的照料父母和情感支持方面的责任。相比之下,移居国外的成年子女对留守国内的老年父母代际支持则明显不足,随着子女在国外生活时间的延长,对西方文化的接纳使得其赡养老人的意识逐渐淡漠,因此,其为老年父母提供的经济支持的可能性在逐渐减小,这种趋势不容忽视。

第三,子女的国际迁移强化了父母留守国内的新移民家庭内部国内外子女在赡养老人方面的分工与合作,该结果符合“合作群体理论”,表现为国内子女在自己的兄弟姐妹移民国外后增加对其留守国内父母的情感支持与生活照料,证实了假设H2b。这种根据子女掌握的不同资源提供成本最小的代际支持方式,印证了资源最优配置的分工原则,家庭内部分子女的外迁导致国内子女在满足父母情感和照料需求方面更具优势,因此,他们倾向于向父母提供更多的这些相对充裕的资源以弥补移民子女外迁对父母支持可能产生的空缺,从而实现家庭整体利益最大化。除迁移因素外,收入因素同样证实了合作群体模型的适用性,子女的收入越高,其提供的经济支持的可能性就越大,而提供的其他支持相应减少。

第四,获得老年父母支持,特别是经济资助较多的子女,提供给父母三种支持的可能性或数量相应都在增加,而得到老人对孙子女照料的子女提供日常照料的可能性亦相应增加,这表明老人主导的代际互动往往能够带来子女的积极回应,具有互惠性,假设H3得到了证实。样本中所反映的父母对成年子女继续支持的“逆反哺” 特征,在一定程度上强化了两代人之间相互依存关系,使得老人更有可能获得子女较高水平的赡养。此外,子女越孝顺,其提供给父母的经济支持和生活照料的可能性越大,老年人越感觉其与自己的关系亲密,即子女情感支持提供量越多,该结果符合“责任内化理论”,并一定程度上说明血缘亲情、道德舆论监督是子女向老人提供支持的主要约束。

本研究尚存在以下不足: 首先,本研究关于代际支持的数据来自老年父母,缺少来自子女角度的调查,由于现实中访谈到老人家庭内部在国内外生活的各个子女非常困难,未来将尝试克服这一难题,力争将家庭内两代人进行“配对” 抽样,以期更好地研究同一家庭内部的代际互动关系; 其次,在移民家庭组样本的代表性方面,由于调查对象难以按照概率抽样方法获取,因此不管留守国内、还是随迁国外的受访老人均存在一定程度偏误问题,比如,由于留守老人样本中绝大多数老人退休前在高校工作,文化程度和收入水平相对都比较高,而随迁老人样本中绝大多数老人都已获得美国绿卡或成为美国公民,导致本文某些结论尚待进一步验证,未来将通过扩大样本数量、拓展受访对象范围等途径尽可能增强样本代表性。

| [1] | 王辉耀. 国际人才蓝皮书:中国国际移民报告(2014) [M]. 北京:社会科学文献出版社, 2014:18. |

| [2] | 傅义强. 改革开放以来欧盟国家中的中国大陆新移民[J]. 世界民族, 2009 (1):60-67. |

| [3] | 庄国土. 回顾与展望:中国大陆华侨华人研究述评[J]. 世界民族, 2009 (1):51-59. |

| [4] | 张秀明. 国际移民体系中的中国大陆移民—也谈新移民问题[J]. 华侨华人历史研究, 2001 (1):22-27. |

| [5] | LITWARK E, LOGINO C F. Migration patterns among the elderly:a development perspective [J]. The Gerontologist, 1987, 25 (3):266-272. |

| [6] | 柴彦武, 田原裕子, 李昌霞. 老年人居住迁移的地理学研究进展[J]. 地域研究与开发, 2006 (3):109-115. |

| [7] | 坂井博通. 高龄人口の移动特征と移动理由[J]. 人口问题研究, 1989, 192:1-13. |

| [8] | 周皓. 省际人口迁移中的老年人口[J]. 中国人口科学, 2002 (2):20-24. |

| [9] | 费孝通. 家庭结构变动中的老年赡养问题—再论中国家庭结构的变动[M] ∥费孝通. 费孝通社会学文集. 天津:天津人民 出版社, 1985:86. |

| [10] | 杜亚军. 代际交换对老龄化经济学基础理论的研究[J]. 中国人口科学, 1990 (3):13-25. |

| [11] | 熊跃根. 需要理论及其在老人照顾领域中的应用[J]. 人口学刊, 1998 (5):31-40. |

| [12] | 姚远. 中国家庭养老研究[M]. 北京:中国人口出版社, 2001:14. |

| [13] | 张新梅. 家庭养老研究的理论背景和假设推导[J]. 人口学刊, 1999 (1):10-15. |

| [14] | 杨善华, 贺常梅. 责任伦理与城市居民的家庭—以"北京市老年人需求调查" 为例[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2004 (1):71-84. |

| [15] | 威廉·J. 古德. 家庭[M]. 魏章玲, 译, 北京:社会科学文献出版社, 1986:249-259. |

| [16] | CHEN X, SILVERSTEIN M. Social support and psychological well-being of the elderly in China [J]. Research on Aging, 2000, 22 (1):43-65. |

| [17] | CALDWELL J C. Toward a restatement of demographic transition theory [J]. Population and Development Review, 1976 (2):21-66. |

| [18] | COX D. Motives for private income transfers [J]. Journal of Political Economy, 1987 (95):508-546. |

| [19] | MORGAN P S, HIROSIMA K. The persistence of extended family residence in Japan [J]. American Sociological Review, 1983, 48:269-281. |

| [20] | BECKER G S. A theory of social interactions [J]. Journal of Political Economy. 1974, 82:1063-1093. |

| [21] | 刘爱玉, 杨善华. 社会变迁过程中的老年人家庭支持研究[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2000 (3):59-70. |

| [22] | 张文娟, 李树茁. 农村老年人家庭代际支持研究—运用指数混合模型验证合作群体理论[J]. 统计研究, 2004 (5):32-38. |

| [23] | 张烨霞, 李树茁, 靳小怡. 农村三代家庭中子女外出务工对老年人经济支持的影响研究[J]. 当代经济科学, 2008 (1):8-15. |

| [24] | 李超, 王雷. 子女移居国外对家庭代际支持的影响分析[J]. 人口与发展, 2013 (4):11-19. |

| [25] | 杜仙怡. 劳动力外流下农村老人家庭养老及心理健康研究[D]. 西安科技大学, 2013:8-9. |

| [26] | 车茂娟. 中国家庭养育关系中的逆反哺模式[J]. 人口学刊, 1990 (4):52-54. |

| [27] | 杨冬玲. 城市空巢家庭老年夫妇代际支持研究—以上海市为例[D]. 华东理工大学, 2012:5. |

| [28] | 张岭泉, 邬沧萍. 应对人口老龄化—对"接力" 模式和"反哺" 模式的再思考[J]. 北京社会科学, 2007 (3):9-14. |

| [29] | 杜鹏, 丁志宏, 李全棉, 桂江丰. 农村子女外出务工对留守老人的影响[J]. 人口研究, 2004 (6):44-52. |

| [30] | GUO M, CHI I, SILVERSTEIN M. Intergenerational support of Chinese rural elders with migrant children:do son' s or daughter' s migrations make a difference? [J]. Journal of Gerontological Social Work, 2009, 52:535-554. |

| [31] | RONALD S. Aging of rural populations in South-East and East Asia [R]. Mahidol University, Thailand, 1999:38-55. |

| [32] | COX D, RANK M. Intergenerational transfers and intergenerational exchange [J]. Review of Economics and Statistics, 1992, 74 (2):305-314. |

| [33] | GATTI G. Family altruism and incentives [J]. Scandinavian Journal of Economics, 2005, 107 (1):67-81. |

| [34] | MANGEN D, BENGTSON V L, LANDRY P H. The measurement of intergenerational relations [M]. Beverly Hills, CA:Sage, 1992:135. |

| [35] | 温福星. 阶层线性模型的原理与应用[M]. 北京:中国轻工业出版社, 2009:82. |

| [36] | 赵海建, 郑佳文. 很多华人老人难适应美国:儿女很近, 幸福很远[N]. 广州日报, 2014-01-26 (8). |

| [37] | 文迪. 老年华人在美国的生活[N]. 杭州日报, 2013-03-31 (6). |