2. 南京邮电大学地理与生物信息学院, 江苏南京 210023;

3. 河海大学公共管理学院, 江苏南京 210098

2. College of Geographic and Biologic Information, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, China;

3. School of Public Administration, Hohai University, Nanjing 210098, China

一、引言

全球气候变化是目前国际社会普遍关注的重大问题,IPCC 明确指出近百年来的全球气候变暖问题主要是由人类活动大量排放的二氧化碳等温室气体所引发的温室效应造成的[1]。长期以来,碳排放研究主要集中在工业部门、商业部门、交通部门等,这种. 部门” 的碳排放研究忽视了个人消费行为对碳排放的影响,也忽视了作为人类社会的基本单位、生产活动终端需求的家庭的生活消费。目前,从研究成果来看,家庭的碳排放越来越受到学者的重视。如比娜(Bina)等运用 CLA 模型对美国居民消费行为和环境影响间的关系进行了探索研究,发现超过80%的能源使用和CO2排放是由居民的消费行为和满足其需求的经济活动产生的[2]。根据社会学基本理论,家庭是人类社会的基本单位,居民消费多以家庭消费方式展开。美国研究人员发现,1997年家庭消费行为占全美能源消耗的28%,其二氧化碳排放量占全美排放量的41%[2]; 王彦等研究中国家庭碳排放,结果表明,家庭消费引起的碳排放量占碳排放总量的比例由1995的19%上升到2004年的30%[3]。由此可见,家庭碳排放对全社会碳排放的影响不容忽视。与此同时, “部门” 碳排放研究不能解释家庭活动的碳排放结构特征、影响因素,也无法解释同一个城市或社区家庭特征(包括家庭人口数、文化特征、经济特征等) 差异而产生的碳排放的差异。因此,基于家庭消费视角的碳排放研究对低碳城市建设具有重要意义。二、文献回顾

目前,国内外关于城市家庭碳排放的研究可以归纳为以下三个方面。

一是家庭基本特征和家庭能源消费方式对碳排放的影响。国外学者帕乔里(Pachauri)借助家庭微观调查的研究,结果表明,家庭收入是家庭碳排放的重要影响因素[4]; 杰克逊(Jackson) 的研究表明,家庭规模、住房面积、成员结构、消费水平等家庭特征是家庭碳排放的主要影响因素[5]。弗林格尔(Vringer) 等发现,户主年龄在 40-50 岁的高收入群体,其家庭能源消耗最大[6]。杨选梅等以南京为例认为常住人口、交通出行、住宅面积是影响家庭碳排放的显著因子[7]。杨瑞华等对全国不同地域. 个城市的家庭碳排放情况进行跟踪调查,对城市家庭碳排放特点和不同地域城市碳排放差异进行了实证研究,结果表明,家庭碳排放量与家庭经济文化水平和家庭常住人口数呈正相关,沿海经济发达城市家庭的碳排放量高于内陆城市和经济欠发达城市[8]。威尔森(Wilson) 等研究了家庭成员的环境认知、能源消费行为对家庭碳排放的影响[9]。

二是家庭碳排放的空间分布差异研究。阿尔蒙德(Almond) 等研究发现,在中国,秦岭-淮河以北地区由于需要家庭集中供暖,其碳排放量特别高[10]。卡恩(Kahn)通过使用1993年美国居住能源消费调查数据,研究发现居住郊区化对能源消费的显著影响以及其环境后果[11]。黄茹等通过广州市. 个不同区位类型社区家庭的问卷调查,结果发现郊区社区家庭碳排放量最高,市区社区家庭碳排放量居中,城乡结合部家庭碳排放最低[12]。张馨等研究了城乡居民家庭能源消费的碳排放,结果表明,2000-2007年城镇居民家庭的直接能耗和间接能耗碳排放都呈上升趋势,农村居民家庭的直接能耗碳排放逐年增加而间接能耗碳排放有所下降[13]。

三是从时间序列分析家庭规模的变化对碳排放的影响。蒋耒文等认为,相对于个人而言,家庭是消费的主要单位,在人口总量保持稳定的情况下,家庭规模变化导致的家庭户总量的变化有可能对碳排放产生明显的影响[14]。陈佳瑛等就中国1978-2007 年家庭模式变化对碳排放的影响情况进行了实证分析,发现家庭规模与总户数对于碳排放具有较大影响力,家庭户单位体现出对人均单位未能包括的家庭消费行为模式的包容,因而可能成为更合适的居民能源消费产生碳排放的分析单位[15]。王钦池认为根据边际效应递减规律,在一定的经济社会条件下,应该存在一个能源利用效率最高的家庭规模,称之为最优家庭规模。当家庭规模大于或者小于最优规模时,都会导致能源利用效率的降低和碳排放量的增加[16]。

总体说来,家庭碳排放的研究视角从开始较多地集中在宏观层面逐渐转向家庭微观层面。随着我国新型城市化建设的加速推进,人们生活方式将发生巨大变化,城市居民生活水平也将不断提高,城市生活能耗消费量将不断增长,导致城市家庭能耗碳排放对环境的影响更加明显。因此,有必要对某一区域或省域的家庭碳排放特点及变化特征做详细调查研究,这样可以针对不同研究区域的家庭特征、低碳消费行为分别研究碳排放的影响因素,从而制定更有针对性的区域、社区及微观家庭成员的减排政策。本文将以微观家庭调查数据为基础,以经济发达的东部沿海省份江苏作为研究对象,主要研究江苏城市家庭碳排放的结构特征和区域差异性,并分别对调查城市家庭的基本特征、家庭成员低碳消费行为与家庭碳排放的相关性作回归分析,最后得出江苏城市家庭碳排放的主要影响因素。三、数据来源与研究方法1. 数据来源

研究采用2013年南京邮电大学大学生实践创新训练计划项目“江苏城市家庭碳排放调查” 研究小组对江苏省城市家庭活动的调查数据。该调查按照江苏南北区域经济发达与不发达等特点选取了苏南的南京市、苏中的南通市以及苏北的连云港市,由于三个城市2012年的城镇居民家庭人均消费性支出分别与所在区域的平均水平最接近,且南京市是江苏城市化程度最高的城市,南通市是苏中地区三个市中人口最多的城市,连云港市2012年人均GDP排在江苏13个地级市的倒数第二位,因此,选取这三个城市体现了江苏区域经济发展的差异性和典型代表性,可以代表不同区域的城市家庭碳排放基本情况。研究在每个城市选择三个社区(市区社区),为了使数据收集更具广泛性和灵活性,并且提高问卷收集速度,在每个社区选择150户家庭采用入户随机发放和现场填写问卷的方式进行调查,要求每个家庭18周岁以上成员填写调查问卷。研究共发放问卷1350份,收回有效问卷1288份,问卷有效率为 95.4%。

调查问卷包括三个部分: 家庭基本特征、家庭低碳消费行为和家庭碳排放结构。家庭基本特征包括家庭的人口统计特征、消费特征(居住面积)、出行特征、文化特征、经济特征(家庭收入) 五个方面,其中人口统计特征包括: 家庭常住人口数、被调查者的性别、年龄。家庭低碳消费行为包括家庭成员的每周购物频率、在外就餐频率、垃圾分类情况、空调温度调控、自备购物袋以及. 一次性”用品的使用六项内容。家庭碳排放结构包括家庭能耗(家庭用电、水、天然气或罐装液化气)、交通出行(飞机、火车(动车)、长途汽车、地铁、公交车、小汽车、电动车)、家庭生活垃圾三个方面。 2. 研究方法

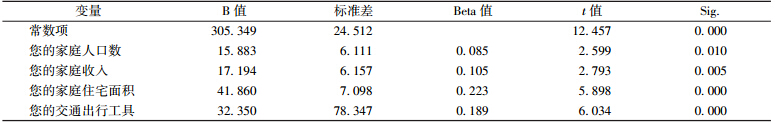

比娜等提出了消费者生活方式方法(Consumer Lifestyle Approach,CLA)[2],该方法是从家庭外部环境、个人决策因素、家庭基本特征、消费者行为以及消费行为产生的后果五个方面研究家庭碳排放。该模型首先被用于美国家庭碳排放研究中,随后该模型被众多学者引用[17]。此模型中消费者是指为满足其生活需要购买产品和服务的个人或家庭的实体; 生活方式影响并决定了消费者的个体消费行为。该模型的目的是通过理解消费者的个体行为以便制定出更好的公共政策。由于各种影响因素的相互交织,并且其中一些因素随着环境的变化而不断变化,因此,了解. 消费者” 变得很复杂。本文在此方法的基础上加以修改和补充,绘制了基于家庭消费行为特征的家庭碳排放影响因素技术路线图(见图 1)。

|

| 图 1 研究路线图 |

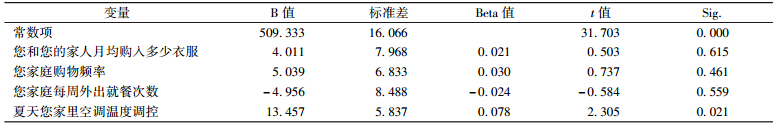

国际上通用的碳排放计算公式是C=AD•EF,其中. 为二氧化碳排放量,AD为能源消耗量,EF为碳排放系数,本研究中城市家庭碳排放量是由微观家庭的能耗、家庭出行以及生活垃圾量等活动数据和碳排放系数共同计算获得。以城市家庭能耗碳排放量计算为例,研究方程如下:

式中. 表示全部样本的碳排放总量(kg),Ei表示调查城市活动数据(水、电、气消费量). i为家庭能耗类别,种类为n; 为调查的有效样本类型,数量为m; 为碳排放系数。交通出行、生活垃圾碳排放量计算与此类似。

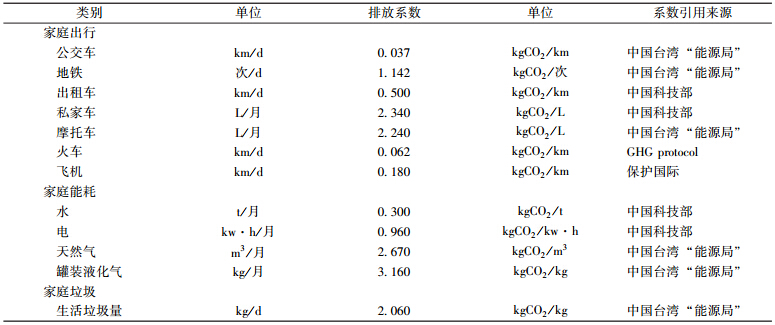

碳排放系数以科技部. 公民节能减排手册》[18]、中国台湾"能源局”[19]公布的碳排放系数以及GHG protocol[20]为依据确定,具体见表 1。其中,飞机系数采用. 保护国际”[21]里的数据。家庭能耗为平均每月(每月按30天计) 水、电、天然气或液化气消耗量,家庭生活垃圾为每天产生的生活垃圾量,交通出行方面从公共汽车、地铁、私家车、火车、摩托车以及飞机的出行时间、耗油量以及出行次数来计算碳排量,家庭能耗从水、电、天然气或罐装液化气的消费量(度数、质量、体积) 来计算月平均量。

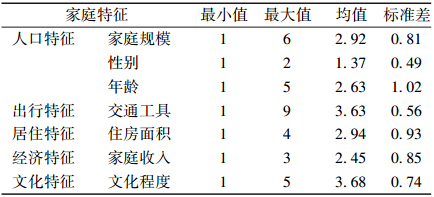

根据调查问卷设计的内容,对于家庭规模、常住人口数、性别等连续性指标用定量数据测度,对于年龄、家庭收入、受教育程度等非连续性数量指标则引用定性的虚拟变量测度。虚拟变量赋值如下: 性别: 男=1. 女=2. 年龄:18岁以下=1,19-30 岁=2,31-40 岁=3,41-50 岁=4 ;50 岁以上=5. 家庭收入: 低于全省平均水平=1. 和平均水平相当=2. 高于平均水平=3. 受教育程度: 小学文化=1,初中文化=2,高中或中专文化=3,大专文化=4,本科及以上=5. 交通工具:步行或自行车=1,公共交通=2,私家车=3 。

表 2 为调查城市家庭基本特征描述性统计结果,从表 2可以看出,调查城市家庭的常住人口数约为. 人,女性比例略高于男性,交通出行以电动车、公共交通为主,调查家庭中,中高收入家庭较多,居住面积集中在90-120平方米,高中以上文化程度者的比例较大。每周家庭购物约在. 次左右,每周家庭外出就餐1-2次。 2. 江苏城市家庭碳排放量结构特征分析

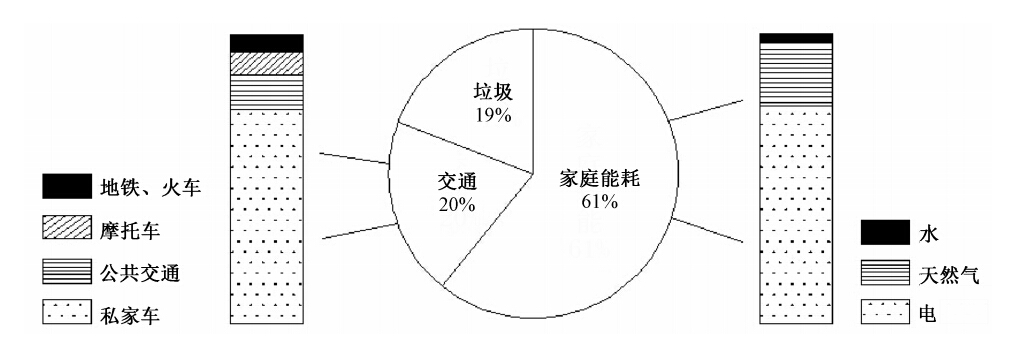

江苏3个城市9个社区1350个家庭碳排放调查结果显示,户均月碳排放量为565.73 kg,人均年碳排放量为1893.64 kg。在家庭碳排放结构方面,家庭耗能碳排放占61%,交通出行碳排放占20% ,生活垃圾碳排放占19%,其中,在家庭耗能碳排放中家庭用电占75%,天然气或罐装液化气占22%,用水仅占3% 。交通出行碳排放中私家车成为最主要的驱动因素,占74%,其次是公交出行占12%,摩托车出行占8%,地铁、火车等出行占总量的 6%(见图 2)。

|

| 图 2 江苏调查城市1350户家庭碳排放结构 |

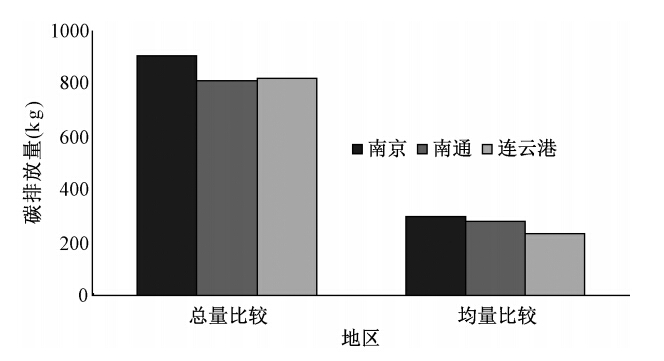

(1)从调查城市家庭碳排放总量、均量的比较来看,南京市户均家庭月碳排放量最大,达909.11 kg,南通市、连云港市分别为809. kg、818.55 kg。人均家庭月碳排放方面,南京市的人均碳排放最大,到301.03 kg,连云港市最小,为237.26 kg(见图 3)。位于苏南地区的南京市2012年城镇家庭人均可支配收入为35092元,高于全省城镇家庭人均可支配收入的平均水平,而苏中的南通市为28292元,略低于全省平均水平,苏北的连云港市为21716元,低于全省平均水平。城镇家庭可支配收入越高,对日常消费品以及家庭耗能的支付能力也越高,在交通出行方式上选择私家车出行的比例较高,因此,碳排放总量和均量也越高。

|

| 图 3 江苏3个调查城市家庭碳排放总量、均量比较 |

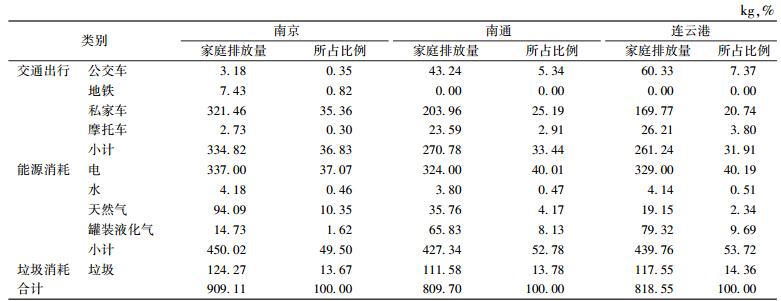

(2)从调查城市的家庭碳排放结构空间差异来看,家庭交通出行碳排放量中,南京市最高,占36.83%. 南通市次之,占33.34%; 连云港市最低,仅占31.91%。在交通出行的亚结构中,南京市居民私家车出行碳排放占比最大,达到35.36%,其次是南通市和连云港市,分别为是25.19% 和20.74%(见表 3)。南京市居民私家车出行、长距离出行较多,造成城市交通拥堵,进而导致交通出行碳排放比例较高; 而被调查的南通城市社区居民多以私家车和公共交通出行,连云港城市居民出行主要以公交车、摩托车以及快速公交(BRT) 为主,出行方式的差异导致交通出行的碳排放比例差异较大。调查城市的统计年鉴显示,2012年南京市和南通市城镇每百户居民家庭家用汽车拥有量均高于全省城镇平均水平量,而连云港市该指标远低于全省平均水平。

在家庭能耗方面,南京城市家庭能耗碳排放占家庭总碳排放的近 50%,南通市和连云港市则超过了 50%,因此,家庭能耗碳排放是家庭总碳排放的主要来源。在家庭能源消耗亚结构中,在家庭能源消耗亚结构中,南通市与连云港城市居民用电碳排放量占家庭碳排放的比重相近,占40.%左 右,南京稍低一点占37.07%. 三个城市社区居民用水碳排放量基本相同,占家庭碳排放量的 0.5% 左右; 家庭天然气和罐装液化气的碳排放量差异不大,占12% 左右; 家庭生活垃圾碳排放量占家庭碳排放总量的比重也相差不大,约占14%。4. 调查城市家庭成员低碳消费行为分析

从居民购置衣物频率来看,三个城市居民购衣消费情况不同,南京城市居民家庭每个月购置衣服数量明显多于其他两个地区。南京市每个月购入10件以上的家庭占59.9%,而南通市和连云港市分别为41.65%和24.1%。根据科技部碳排放计算器提供的数据,少买一件不必要的衣服,每人每年会相应减排 6.4kg CO2,所以城市居民家庭购置闲置衣物的碳排放量不容忽视。

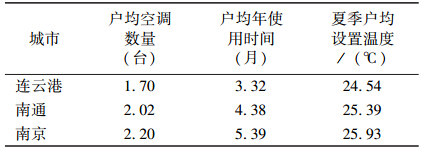

从空调使用来看,南京城市居民家庭空调数量及使用时间都超过其他两个城市,这是造成南京城市家庭用电碳排放高于其他两座城市的重要原因(见表 4)。

从自备购物袋情况来看,三个城市居民家庭购物自备购物袋的习惯都低于20% 。在生活垃圾的分类处理方面,南京城市居民家庭具有对垃圾分类处理习惯的还不到25%,略高于南通市和连云港市。选择. 一次性” 用品的家庭中,南京、南通、连云港三城市分别占35%、46%和52%。

总体而言,三城市居民家庭的低碳消费意识与行为整体不强,这表明城市居民对环境的认知只是停留在意识形态之中,还没有转化为实际的减排行动,政府所提倡的低碳生活还处在较低级的阶段。五、家庭碳排放的影响因素分析1. 家庭人口特征与家庭碳排放关系的回归分析

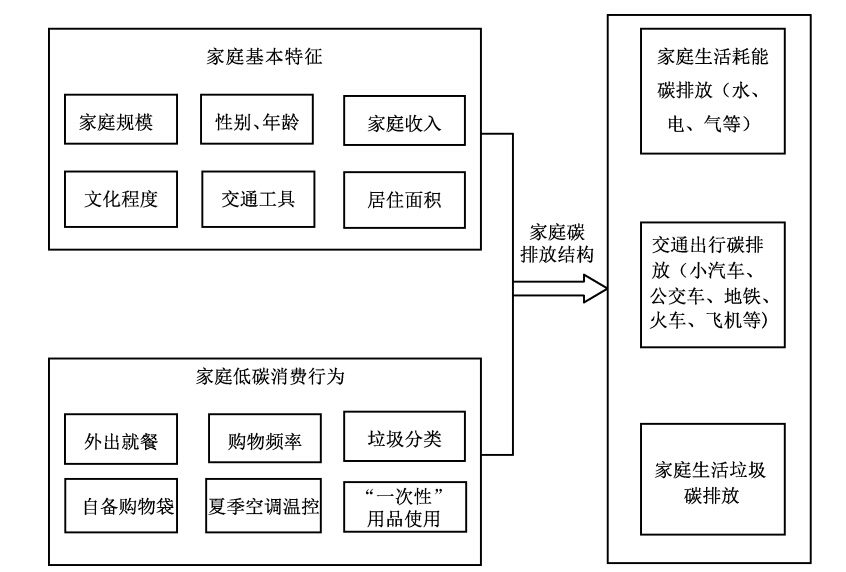

本文采用 SPSS 软件,将家庭基本特征作为自变量,碳排放量作为因变量,进行多元线性回归分析。多元线性回归分析的结果如表 5所示。

(1)家庭碳排放量与被调查的家庭常住人口数具有显著相关性。家庭每增加一个人,家庭月均碳排放增多15.883kg。家庭人口数的增加是碳排放增长的重要因素,要辩证看待目前家庭. 单独”政策,重视其带来的环境效应,仍然要进一步落实计划生育政策。

(2)家庭收入水平对家庭碳排放量的影响呈现显著正相关。经济条件较好的家庭,生活消费呈现多元化、高端化和精细化,家用电器也比较多,交通出行使用私家车较多,且长距离的出行、旅游较多,因此其碳排放也较多。

(3)家庭碳排放量与被调查者住宅面积相关性也较强。住宅面积每增加30m2,年碳排放量约增加 41.86 kg。这说明别墅和大户型房屋建设等粗放用地现象会造成资源的浪费和环境的破坏。因此,以不影响生活质量为基础,以最适宜人口数居住的紧凑户型设计与合适的容积率是住宅低碳设计的方向。与此同时,使用节能环保建筑材料是未来家庭住房减少碳排放的主要途径。

(4)交通工具与家庭碳排放有相关关系。交通工具从电动车、摩托车、公交车到私家车每上一个层次,其碳排放量也相应增加。回归结果显示,以私家车出行的家庭平均比公共交通出行的家庭碳排放多32.35 kg,随着私家车的普及,家庭交通出行碳排放增长显著。

(5)城市家庭碳排放与被调查者的受教育程度、性别、年龄无显著相关关系,通常认为受教育程度较高、文化素质较好,其低碳环保和节约意识也比较强,但本文调查表明这些变量与家庭碳排放间无显著相关关系。2. 家庭成员低碳消费行为与家庭碳排放的回归分析

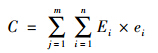

通过多元回归模型分析了个体消费行为与碳排放的关系,被解释变量为家庭碳排放量,解释变量包括家庭每周外出就餐频率、家庭每周购物频率以及家庭每月购入衣服件数、夏天设置空调温度的数据四项个人消费行为特征值,通过对解释变量进行线性回归分析,最终其分析结果如表 6所示。

(1)家庭碳排放量与家庭每周购物频率和家庭每月购入衣服件数呈正相关。每周家庭购物频率每增加一次,年碳排放量就多 5.039 kg。而家庭每月购入衣服件数每增加两件,年碳排放量就多4.011 kg,这些均会导致家庭生活垃圾碳排放量的增加。

(2)家庭碳排放与家庭外出就餐次数呈负相关。每周家庭外出就餐次数每增加一次,年碳排放量就减少 4.956 kg,增加外出就餐次数就可以减少家庭碳排放量,但是却增加了社会碳排放量。

(3)城市家庭夏季空调调控温度与家庭碳排放量呈正相关关系。夏季家庭空调温度每提高两度,年碳排放量就减少 13.457 kg。可见,居民的居家习惯对碳排放的影响很大。尤其是对于. 四大火炉”之一的南京这样的苏南城市,空调使用频率高,时间长,适当的在夏季将空调温度提高有利于减少家庭碳排放量。六、结论及政策含义

本文是以江苏省三个城市1350户家庭调查数据为基础,对城市家庭碳排放结构特征和家庭碳排放影响因素进行实证研究,结论如下。

一是调查结果显示,江苏城市居民家庭户均月碳排放量为565.73 kg,人均年碳排放量为1893.64 kg。从家庭碳排放结构特征来看,家庭耗能、交通出行、生活垃圾之比约为. 3 ∶ 1 ∶ 1,其中家庭用电碳排放占家庭能耗碳排放的2/3,家用汽车碳排放已经成为家庭交通出行最主要的碳排放驱动因素。

二是从三个调查城市碳排放空间差异特征来看,位于苏南地区的南京市家庭碳排放量最高,其次是苏中地区的南通市,最小的是苏北地区的连云港市。南京城市家庭交通出行碳排放最高,其出行方式主要以私家车为主; 南通城市家庭交通出行方式以私家车和公交车为主,连云港则以公交车为主。南京城市用电碳排放明显多于其他两个城市,对于. 四大火炉” 之一的南京来说,夏季空调用电无疑是增加家庭碳排放总量的主要因素。三个城市在家庭天然气或罐装液化气碳排放、生活垃圾碳排放方面差异不大。

三是从家庭低碳消费行为上看,三个调查城市的居民家庭在购物时自备购物袋的不足 20%,对垃圾分类处理的不到 25%,有半数以上的家庭仍会选择. 一次性” 用品,夏季空调温度都设定在26 度以下,这些表明城市居民对低碳生活的认知不足,还没有落实到具体的低碳行为之中。

四是通过回归分析发现,在家庭碳排放影响因子中,家庭基本特征中的家庭住宅面积、家庭收入、家庭规模以及出行交通工具,家庭消费行为中的家庭每月购入衣服件数、每周购物频率、每周在外就餐频率以及夏季空调温度调控对家庭碳排放有重要影响。家庭成员文化程度、性别、年龄与家庭碳排放无显著相关关系,这表明受教育程度高的民众,即使有低碳环保意识,但由于这部分群体往往收入较高,家庭消费水平高,导致家庭之外的社会碳排放较多。

本文为制定区域减排政策提供了基于城市微观家庭活动数据的经验实证,研究成果对于我国新型城市化进程中城市家庭的人口集聚效应、消费升级效应、城市空间扩张效应对城市环境以及CO2排放的影响具有很强的政策含义和借鉴意义。随着我国经济的进一步发展,政府应出台优惠政策,鼓励企业对家用电器、建筑材料的节能技术创新; 除了宣传教育外,政府科学的公共政策如完善的水电气定价体系对居民的能源消费行为和习惯具有良好的导向作用; 许多城市以汽车业作为主导产业,完善的城市交通规划政策和管理规范对私家车出行具有明显的鼓励作用,而许多城市对非机动车设施的忽视导致自行车出行率的下降,值得引起重视。政府应大力扶持电动汽车和公共汽车企业,通过价格优惠鼓励市民公共交通出行,引导合适的私家车保有量和出行率。

| [1] | IPCC. Climate change 2007:the fourth asessment report of the intergovmental panel on climate change [M]. Oxford City:Cambridge University Press, 2007:103-146. |

| [2] | BINA S, DOWLATABADI H. Consumer lifestyle approach to US energy use and the related CO2 emissions [J]. Energy Policy, 2005 (33):197-208. |

| [3] | WANG Yan, SHI Minjun. CO2 emission induced by urban household consumption [J]. China Population, Resources and Environment, 2009, 7 (3):11-19. |

| [4] | PACHAURI S. An analysis of cross-sectional variations in total household energy requirements in India using microsurvey data [J]. Energy Policy, 2004, 32 (15):1723-1735. |

| [5] | JACKSON A T. Household energy consumption in the UK:a highly geographically and socio-economically disaggregated model [J]. Energy Policy, 2008 (36):3177-3192. |

| [6] | VRINGER K, BLOK K. The direct and indirect energy requirements of houshold in the netherland [J]. Energy Policy, 1995, 23 (10):893-910. |

| [7] | 杨选梅, 葛幼松, 曾红鹰. 基于个体消费行为的家庭碳排放研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010 (5):35-40. |

| [8] | 杨瑞华, 葛幼松, 曾红鹰. 基于CLA 模型的城市微观家庭碳排放特征研究—以全国9 个城市家庭碳排放问卷调查为例[J]. 山西大学学报(自然科学版), 2011 (4):655-661. |

| [9] | WILSON C, DOWLATABADI H. Models of decision making and residential energy use [J]. Annual Review of Environment and Resources, 2007 (32):169-203. |

| [10] | ALMOND D, CHEN Yuyu, GREENSTONE M, LI Hongbin. Winter heating or clean air? unintended impacts of China's Huai River policy [J]. The American Economic Review, 2009, 99 (2):184-190. |

| [11] | KAHN M. The environmental impact of suburbanization [J]. Journal of Policy Analysis and Management, 2000 (4):569-586. |

| [12] | 黄茹, 何爱, 吕拉昌. 基于家庭消费视角的广州城市社区碳排放空间差异研究[J]. 地域研究与开发, 2013 (3):99-107. |

| [13] | 张馨, 牛叔文, 赵春升, 胡莉莉. 中国城市化进程中的居民家庭能源消费及碳排放研究[J]. 中国软科学, 2011 (9):65-75. |

| [14] | JIANG Leiwen, HARDEE K. How do recent population trends matter to climate change? [J]. Population Research Policy Reviews, 2011 (30):287-312. |

| [15] | 陈佳瑛, 彭希哲, 朱勤. 家庭结构对碳排放影响的宏观实证分析[J]. 中国人口科学, 2009 (5):68-78. |

| [16] | 王钦池. 基于非线性假设的人口和碳排放关系研究[J]. 人口研究, 2011 (1):3-13. |

| [17] | WEI Yiming, LIU Lancui, FAN Ying, WU Gang. The impact of lifestyle on energy use and CO2 emission:an empirical analysis of China's residents [J]. Energy Policy, 2007, 35 (1):247-257. |

| [18] | 科学技术部社会发展科技司, 中国21 世纪议程管理中心. 全民节能减排实用手册[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2007:7-20. |

| [19] | 台湾"经济部能源局". 节能推广与服务[EB/OL]. [2014-05-12]. http://web3.moeaboe.gov.tw/ECW_WEBPAGE/TopicSite/Energy_conservation/item_ 2.htm. |

| [20] | GHG PROTOCOL. GHG emissions from transport or mobilesources [EB/OL]. [2014-05-12]. http://www. ghgprotocol. org/calculation-tools/all-tools. |

| [21] | 保护国际基金会. 碳足迹计算器[EB/OL]. [2014-05-16]. http://www.conservation.org.cn/CO2/main.html. |