一、问题的提出

婚姻与死亡风险关系是一个历久弥新且充满争议的议题。早在1830 年,西方研究者就已经发现已结婚人口比没有结婚人口更加长寿[1]。在此之后,大量的实证研究结果都证实了这一发现[2, 3, 4, 5]。婚姻的选择机制和保护机制被认为是这一规律产生的机制。婚姻的选择机制是指已经结婚的人口要比没有结婚的人口更加健康,更加健康的人口也更可能结婚。婚姻的保护机制则是指婚姻提供给结婚者以情感和资源支持,限制他们生活中的风险行为,促进他们的健康生活方式。婚姻的选择机制和保护机制都具有性别差异,婚姻对男性的选择性和保护性更强。两种机制还具有年龄差别,处在不同生命周期、不同婚姻状态的人口具有不同的死亡水平或死亡风险。同时,两种机制均具有时间效应。正向婚姻经历的积累和负向婚姻经历的弱化是婚姻保护机制发生作用的两大来源。两种机制的时间效应也具有性别的差异,研究者发现,德国女性比男性更可能摆脱由于离婚和丧偶所带来的婚姻存活劣势[1]。

国内在婚姻与死亡关系方面的研究多有积累,尤其是在高龄老人婚姻状态与死亡风险方面的研究尤为称道。1986 年,刘铮基于北京市1982 年死亡人口数据的研究发现,未婚、丧偶、离婚和有配偶的死亡率依次降低,有配偶者死亡率低而未婚者和丧偶者死亡率高[6]。1995 年,耿庆茄等人使用西安市1986-1988 年死亡资料研究发现,不同婚姻状况下的人群死亡率以丧偶为最多,其次为离婚,未婚与有配偶死亡率相近,丧偶、失偶者的死亡率是未婚者的6. 67 倍[7]。2003 年,顾大男利用中国高龄老人健康长寿纵向调查1998 年基线数据和2000 年跟踪数据的研究发现,婚姻对男性高龄老人死亡风险的降低作用要强于女性高龄老人,丧偶明显增加了高龄老人死亡风险[8]。2010 年,焦开山使用“中国老人健康长寿影响因素研究数据”的研究发现,丧偶与死亡风险具有显著的关系,长期丧偶老人的死亡风险显著地高于长期有偶老人; 除了高龄女性老人之外,老人在丧偶初期的死亡风险会大大增加[9]。

虽然国内不乏对婚姻与死亡风险关系的研究,但是,受研究数据所限,系统分析婚姻与死亡风险关系的研究尚不多见。以连续登记的人口户籍册为基础所形成的历史数据库是研究婚姻与死亡风险关系的有效基础条件,本文力图通过一项历史人口数据库来系统考察婚姻与死亡风险关系。 二、研究设计 1. 被研究人口的历史背景

嘉庆年间(1796-1820 年) ,清廷为了解决北京闲散旗人的生计问题,曾令吉林将军富俊“勘察地亩,以备京旗移垦之用”。经富俊筹备后,在双城地方开垦荒地9000 余垧,安置满洲旗人数百户,几千人,史称“京旗移垦”[10]。嘉庆二十一年初在双城建中屯,八个旗营,共40 个旗屯,称陈营子,按五行方位设置,正黄旗居西北,镶黄旗北东,正红旗、镶红旗在西,正白旗、镶白旗在东,正蓝旗在东南,镶蓝旗在西南。嘉庆二十四年建左、右二屯,各建八个旗营子,共四十一个旗屯,称新营子。清政府为吸引在京旗人到关外垦殖,每户给治装银三十两,补贴银十五两,官给马车房屋及受领熟地二十晌[10]。 2. 研究数据

清代户籍册是中国多世代人口数据库(双城) 的数据来源,它包含了大量的人口、家庭和社区组织信息,比如旗属、村属、民族、户主的姓名、年龄与职位、家庭成员及年龄、生命事件(出生、死亡和婚嫁等) 大量信息。本文所使用的研究数据是中国清代双城多代人口数据库(China Multi-Generational Panel Dataset-Shuangcheng,CMGPD-SC) ,它从属于李中清与康文林工作组建立的中国清代及民国初年(1866-1913 年) 人口数据库,包含10 万余人的近135 万条记录(338 本户籍册,1346829 个观测,108100 个个体) 。数据库的原始资料为清代吉林将军双城堡旗人户口册,详细追踪记录了京旗、屯丁和浮丁三类旗人的人口和家户土地持有数量信息,是连续的人口与社会经济动态信息,为历史学、人口学、经济学等各项研究提供了珍贵的资料。中国多代人口数据库具有长时段性、多代性与多层面结构性的特点,包含个人、家庭、亲族、社区、行政单位及地区等多个层面的立体信息。这些独特的优势使得数据库不仅在中国人口、社会与家庭史研究中具有独特的优势,亦可广泛应用于人口统计学、社会与经济进程等研究中①。因为死亡风险涉及全部人口,所以本文所使用的数据是中国多代人口数据库(双城) 的全部观测记录,其中,在每个表格中都注明了模型的观测量,但是在每个图中未注明观测量②。

① 中国多代人口数据库现阶段主要由两个子数据库组成,即中国辽宁多代人口数据库( China Multi-Generational Panel Dataset-Liaoning) 与中国双城多代人口数据库。中国辽宁多代人口数据库及用户指南现已经通过美国密歇根大学ICPSR 数据中心向世界免费开放,相关材料的中文版可在上海交通大学东北历史与社会研究中心网站下载。中国双城多代人口数据库的用户指南英文版初稿也可从康文林教授的个人主页上进行查阅。 ② 文中图 1 - 图 4 使用数据库全部观测记录、根据限制条件由Stata 命令运行生成,图 5-图 8 是使用数据库全部观测记录,根据限制条件运行Stata 命令后取得中间数据,最后由Excel 程序制作完成。 3. 研究内容本文聚焦于以下四个方面: 一是婚姻状态与死亡风险之间的关系; 二是婚姻行为与死亡风险之间的关系; 三是婚姻状态持续时间与死亡风险的关系; 四是家庭和社会因素限定条件下的婚姻与死亡风险之间的关系。具体来说,在静态方面,要描述、分析和比较不同婚姻状态的死亡风险; 在动态方面,要考察婚姻行为(初婚、再婚和丧偶③) 或婚姻状态转变(未婚到初婚、初婚到丧偶、丧偶到再婚) 对于死亡风险变动的效应; 在时期效应层面,考察不同婚姻状态持续时间对于死亡风险的影响模式; 在家庭和社会层面,主要考察不同家庭规模、旗人身份(社会分层范畴,如屯丁和浮丁) 的婚姻与死亡风险关系。

③ 因所使用数据库中的婚姻状态只包含初婚、再婚、丧偶和未婚四种状态,故未能包含离婚这一婚姻行为。 4. 研究方法本研究主要使用描述性统计分析和事件史分析技术来考察婚姻与死亡风险之间的关系。人口行为、社会行为的发生或人口、社会状态的改变会导致死亡风险的变化,事件史分析是研究此类问题的传统方法。

事件史分析模型分为两类,即离散时间模型与连续时间模型。这涉及持续期的时间单位,隐含着事件发生时间的测量准确性问题。时间本来是连续变量,但如果时间单位取得很大(如一年或更长的时间) ,通常将其作为离散时间对待。由于本研究数据的时间单位是一年,因此,本文采用离散时间Logit 模型,其思路是: P(t)代表某人在时间t 上发生某事的概率。可以运用下列Logit 模型方程简化式拟合观察数据:

其中,x1代表一般自变量,x2(t) 代表动态自变量,a (t) 是截距,只要模型中还有代表不同时期的虚拟变量,它便会随时期变化。这样,我们就可以应用常规Logistic 回归进行系数估计和检验,解释各自变量对事件的影响[11]。在其他解释变量保持不变的情况下,模型估计的解释变量系数指的是该变量变动一个单位(unit) 时机会比率(log-odds ratio) 的变化。

数据库中的变量at_ risk_ die 和next_ die 是使用离散时间事件史分析技术的基础条件。本次研究中被解释变量是next_ die,即下一个记录的登记状况,1 代表死亡,0 代表没有死亡。主要解释变量包括marital_ status (0 代表初婚,1 代表未婚,2 代表丧偶,3 代表再婚①) ,next_ marry (下一记录是否结婚,0 代表没有结婚,1 代表结婚) 和next_ widow② (下一记录是否丧偶,0 代表没有丧偶,1 代表丧偶) 。选择的控制变量包括: sex (性别,0 代表女性,1 代表男性) ,age_ in_ sui (年龄) 和year(年份) 。

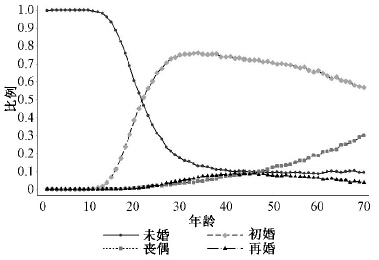

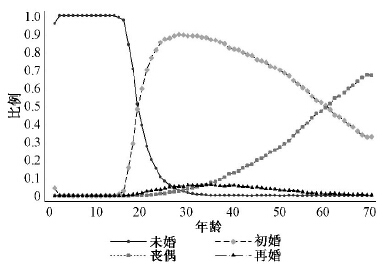

① 婚姻状态中的“初婚”代表“初婚有配偶”,“再婚”代表“再婚有配偶”,以下行文均遵循此例。 ② 原始数据库中并不存在变量next_ widow,该变量由笔者根据培训教程自行生成。 三、结果 1. 婚姻与死亡风险的基本关系(1) 不同年龄的婚姻状态。不同年龄男性的婚姻状态呈现以下几个特点: ①未婚比例在16 岁以后迅速下降,到30 岁之前,超过80%的男性已经摆脱了未婚状态; ②16 岁以后,男性初婚的比例逐渐增加,到30 岁之前达到高峰,超过75%的男性处在初婚状态; ③20 岁之后,男性丧偶比例开始缓慢增加,50 岁之后,男性丧偶比例迅速提高; ④在40-50 岁时,男性的再婚比例达到最大(见图 1) 。不同年龄女性的婚姻状态呈现以下几个特点: 一是未婚比例很低; 二是大约在14-25 岁之间,女性初婚比例迅速提高,与男性相比女性初婚比例提高的时间更集中,提高的幅度更大,这一方面和适婚女性数量相对较少有密切联系,另一方面也与女性法定初婚年龄要较男性早2 年③有关; 三是与男性丧偶比例随年龄增加而缓慢增加不同,从35 岁开始,女性丧偶比例快速提高,到70 岁时,她们的丧偶比例达到70% (见图 2) 。

③ 清代法律规定,男性法定结婚年龄为16 岁而女性为14 岁。 |

| 图 1 分年龄的婚姻状态构成(男性) 说明: 图中数据是截取1871-1908 年数据计算生成,数据库包含1866-1913 年信息。 |

|

| 图 2 分年龄的婚姻状态构成(女性) 说明: 图中数据是截取1871-1908 年数据计算生成,数据库包含1866-1913 年信息。 |

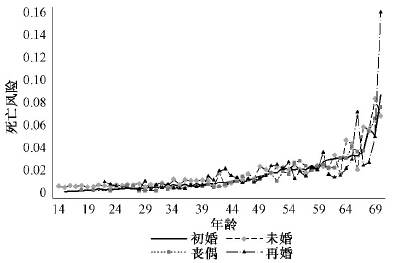

(2) 不同婚姻状态的死亡风险。图 3 和图 4 分别显示了男性和女性不同婚姻状态的死亡风险,可以发现,无论男性还是女性,未婚、丧偶和再婚的死亡风险总体上都要高于初婚,初婚和再婚的死亡风险都要低于未婚和丧偶。30 岁以后,与初婚相比,未婚的死亡风险较高,尤其是女性未婚的死亡风险明显高于初婚。而30 岁之前,未婚的死亡风险与初婚相比的规律性不明显。女性在30 岁之前未婚的死亡风险要低于初婚,这与她们尚未出嫁、居住在娘家并受到较好家庭保护有密切关系。60 岁之后,未婚男性的死亡风险开始低于其他婚姻状态男性,这可能和这个年龄段的未婚男性属于历经残酷淘汰之后所剩下的最适应独身生活的一类人群有关,与该年龄段初婚、丧偶和再婚的男性相比,他们的生命力更强。

|

| 图 3 分婚姻状态的死亡风险(男性) |

|

| 图 4 分婚姻状态的死亡风险(女性) 说明: 由于户籍册没有登记出嫁的女性,因此未婚女性的死亡记录不完整,另外,女性终身不婚的比例非常小,因此大龄未婚女性的死亡记录也非常少。 |

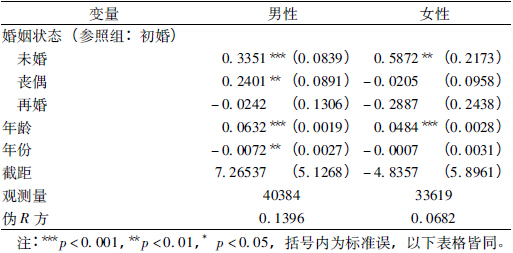

(1) 婚姻状态对死亡风险的影响。表 1 的主要解释变量都是婚姻状态,它包含初婚、未婚、丧偶和再婚四组,其中以初婚为参照组,年龄和年份作为控制变量。两个模型结果说明: ①对男性而言,与初婚相比,未婚、丧偶的死亡机会比率要分别增加33. 51% 和24. 01% ,不在婚状态的死亡风险要明显高于在婚状态; ②对女性而言,与初婚相比,未婚的死亡机会比率要增加58. 7% ,未婚的死亡风险要明显高于初婚; ③两个模型的估计结果验证了婚姻对个体健康具有保护机制: 与在婚人口相比、不在婚人口的死亡风险更大。

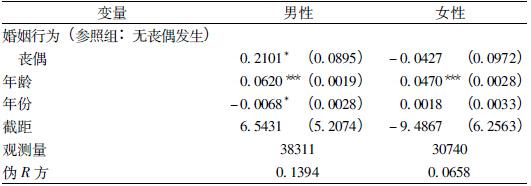

(2) 婚姻行为对于死亡风险的影响。表 2 和表 3 展现了结婚和丧偶对于死亡风险的影响。表 2的两个模型结果表明,对男性而言,与户籍册下一年的登记记录没有结婚行为发生的情况相比,户籍册下一年的登记记录发生了结婚行为的登记者其死亡机会比率下降了66. 5% ,即结婚减小了男性的死亡风险。

表 3 的两个模型分别估计了丧偶对于男性和女性死亡风险的影响。结果说明,对于男性而言,与户籍册下一年的登记记录没有发生丧偶情况相比,如果户籍册下一年的登记记录发生了丧偶情况,他们的死亡机会比率要提高21. 0%,即丧偶显著提高了男性的死亡风险。不过,模型并没有证明丧偶显著提高了女性的死亡风险。

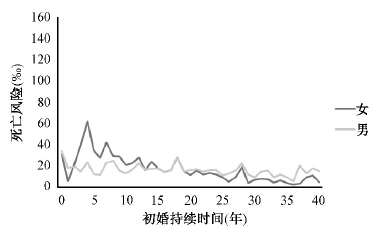

(3) 婚姻状态持续时间对于死亡风险的影响。婚姻的保护机制还体现在婚姻状态持续时间对于死亡风险的影响上。图 5 表明,随着初婚持续时间的增加,男性和女性的死亡风险都呈逐步降低的趋势,这证明了婚姻对于健康的保护作用。可以发现,在初婚的前15 年,初婚对于男性的保护作用要大于女性,初婚持续时间超过15 年之后,初婚对于女性的保护作用要大于男性。另外,女性初婚后两年内的死亡风险要低于男性,两年后迅速升高,这一情况与女性婚后开始面临生育的高死亡风险有一定关联。初婚持续时间超过15 年后,女性死亡风险低于男性,这与较高年龄女性死亡风险通常低于男性这一规律有一定关联,它可能并不是简单的婚姻单独作用的结果。

|

| 图 5 初婚持续时间与死亡风险 |

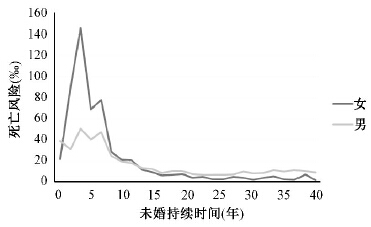

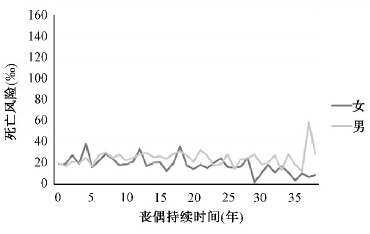

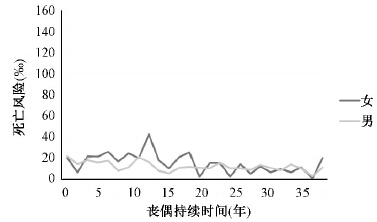

图 6 表明,随着未婚持续时间的增加,死亡风险先是在两三年内短暂快速升高,然后是在5 年后快速降低,最后是在10 年之后保持稳定。未婚对于人们健康的威胁会随着未婚持续时间的增加而逐步减小。在未婚持续时间小于7 年时①,女性的死亡风险要显著高于男性,而在未婚持续时间超过7 年之后,女性死亡风险要低于男性。图 7 表明,丧偶也会影响到死亡风险。通常来说,丧偶初期会提高死亡风险,随着丧偶持续时间的增加,死亡风险会逐步降低。不过,图 7 并没有完全验证这个规律,只有女性丧偶持续时间与死亡风险之间的关系与理论预期基本一致,而男性在丧偶时间超过35 年后,死亡风险有显著的增加。从性别对比来看,丧偶初期(5 年之内) ,女性的死亡风险要高于男性,而丧偶的中后期(6 年及以后) 男性死亡风险通常要高于女性,这也与现有研究结论一致: 婚姻对男性的保护作用更明显。图 8 表明,再婚对于男女两性死亡风险存在不同影响。再婚初期(2 年内) 和后期(15 年之后) ,男性死亡风险要高于女性,再婚中期(2-15 年) 男性死亡风险要低于女性。

① 根据清代对于男性和女性的初婚年龄法律规定,本研究将未婚持续时间的起始年龄设定为14 岁。 |

| 图 6 未婚持续时间与死亡风险 |

|

| 图 7 丧偶持续时间与死亡风险 |

|

| 图 8 再婚持续时间与死亡风险 |

表 4 是不同婚姻状态持续时间与死亡风险关系的Logit 模型估计结果。其中,模型1 只包含了不同婚姻状态的持续时间(年数) ,模型2 则增加了不同婚姻状态持续时间(年数) 的平方项(年数的平方) 。模型1 表明,未婚持续年数、初婚持续年数和再婚持续年数与死亡风险之间存在负向关系,丧偶持续年数与死亡风险之间存在正向关系。模型2 表明,不同婚姻状态持续时间与死亡风险之间都不是线性关系,未婚持续年数、初婚持续年数和再婚持续年数与死亡风险之间的系数仍为负,丧偶持续年数与死亡风险之间的系数仍为正,但是未婚持续年数平方、初婚持续年数平方和再婚持续年数的平方与死亡风险之间的系数均为正,丧偶持续年数的平方与死亡风险之间的系数为负,这表明,随着持续时间的增加,未婚、初婚和再婚与死亡风险的关系呈“U”型,丧偶与死亡风险之间的关系呈倒“U”型。

不同婚姻状态与死亡风险的关系随着持续时间的变化而变化,这验证了婚姻保护机制的时间效应,即负面婚姻状态(丧偶) 对死亡风险的影响随着持续时间的增加先升后降,正面婚姻状态(初婚和再婚) 对死亡风险的影响随着时间的增加先降后升。随着婚姻状态持续时间的增加,负向婚姻状态对死亡风险的负向影响和正向婚姻状态对死亡风险的正向影响都在减弱或稀释。 3. 家庭和社会因素对婚姻与死亡风险关系的影响

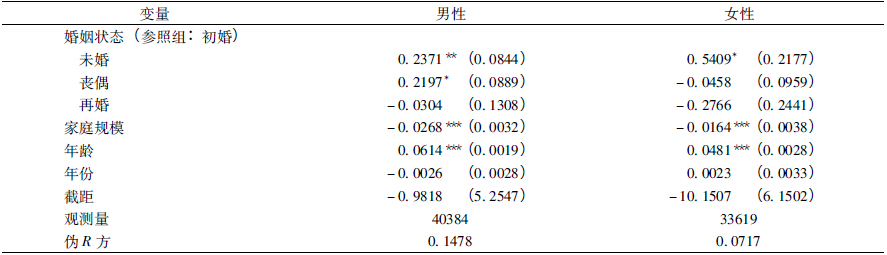

婚姻与死亡风险的关系通常还受到家庭和社会因素的影响。更大和更复杂的家庭群体应该有着更广泛的资源基础,其死亡率应该更低[12]。表 5 的两个模型结果表明,家庭规模与死亡风险之间为显著负向关系。在控制家庭规模后,不同婚姻状态的死亡风险没有发生实质性改变(见表 1、表 5) ,男性未婚、丧偶的死亡机会比率要显著高于初婚,女性未婚的死亡机会比率也明显高于初婚。

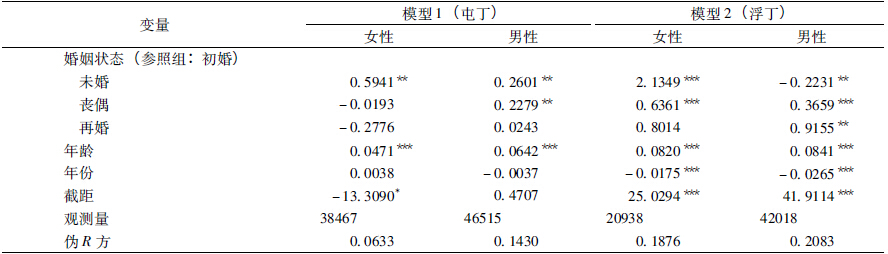

晚清双城的旗人分为三类: 京旗、屯丁和浮丁,其中,京旗是本身或祖先来自北京的旗人,屯丁是政府从双城周边(包括黑龙江、吉林和辽宁等地区) 招募来为京旗提供生产生活帮助的旗人,浮丁则类似于流动人口。因此,京旗、屯丁和浮丁三类人口的来源、背景和地位是存在差别的,总的来说,京旗最高,屯丁次之,浮丁最低。那么,作为不同社会阶层的人口群体,京旗、屯丁和浮丁的婚姻与死亡风险之间的关系如何,是否存在差别?

由于笔者在数据库中所找到的人口身份标识变量只含有屯丁和浮丁,因此,本文只对这两类人群进行对比。结果表明: 以初婚为参照组,①女性屯丁未婚的死亡机会比率提高了59. 4%,而女性浮丁则提高了213. 5%; ②女性浮丁丧偶提高了63. 6%的死亡机会比率; ③男性屯丁未婚的死亡机会比率提高了26. 0%,而男性浮丁则降低了22. 3%; ④男性屯丁丧偶提高了22. 8%的死亡机会比率,而男性浮丁丧偶则提高了36. 6%的死亡机会比率(见表 6) 。

笔者认为,家庭因素是使浮丁的婚姻保护作用弱于屯丁的重要原因。浮丁没有家庭或所处家庭规模较小,而屯丁可能更多地处于大家庭之中,未婚屯丁所受到的家庭保护要高于浮丁,因而婚姻的保护作用也就更加明显。如何解释男性浮丁未婚的死亡风险比率低于初婚? 笔者认为,处于流动之中的未婚浮丁可能更加年轻和更加富有生命力,与拖家带口的已婚男性浮丁相比,他们可能承担更少的家庭责任,在当时当地的生活压力之下,他们更可能确保自身的生存。 四、结论和讨论

本文对清代中后期东北地区双城旗人的婚姻与死亡风险关系的研究说明: ①婚姻状态对死亡风险有显著影响,未婚、丧偶和再婚等婚姻状态的死亡风险要明显高于初婚状态; ②婚姻行为对死亡风险也存在重要影响,结婚降低死亡风险,丧偶提高死亡风险; ③婚姻的保护机制具有时期效应,正向婚姻行为(结婚和再婚) 对于健康的保护效应随着正向婚姻状态持续时间的增长而不断增强,负向婚姻行为(未婚和丧偶) 对于健康的负面效应会随着负向婚姻状态持续时间的推移逐渐稀释; ④婚姻与死亡风险的关系深受家庭规模和社会阶层状况的影响,家庭规模越大,被统计者死亡风险相对越低,不同社会阶层(不同的旗人身份: 屯丁和浮丁) 也有不同的死亡风险。研究结论一方面再次证实了婚姻对个体健康的保护机制,另一方面也揭示了家庭规模和社会分层对于婚姻与死亡风险关系的重要影响。

当代中国社会正处于时代大变革的滚滚洪流中,人口转变和社会转型交织在一起,性别失衡引起的婚姻市场挤压、“剩男”与“剩女”问题和社会经济发展所引起的离婚率升高问题逐渐突出。婚姻通过作用于个体健康状况从而影响着全体适婚人口的健康水平,为此,研究婚姻与死亡风险关系具有重要现实意义。本文基于户籍册的历史数据库,比较系统地描述和分析了晚清东北双城旗人的婚姻与死亡风险关系,验证了婚姻保护机制假说和婚姻保护机制的时期效应假说。本文的不足之处在于,对数据背后的社会历史信息掌握有限,对该群体特殊性的分析深度还很薄弱。

(致谢: 感谢国家社会科学基金项目“清代中期以来东北地区人口与社会历史资料整理研究”(11BZS087) 对《使用指南》中文翻译版本的资助。感谢上海交通大学人文学院、历史系和中国东北历史与社会文化中心“中国清代多代人口数据库暨社会人口学研究暑期学校”的帮助。感谢匿名审稿人、中国社会科学院人口与劳动经济研究所2013 年青年论坛与会学者的宝贵意见和建议,文责自负。

| [1] | HILKE B, THOMAS K. Love and death in Germany:the marital biography and its effect on mortality [J]. Journal of Marriage and Family, 2004, 66 (3):567-581. |

| [2] | KLEIN T. Soziale Determinanten der lebenser wartung [J]. Kolner Z eitschriftfir Soziologie und Sozialpsychologie, 1993, 45:712-730. |

| [3] | LILLARD L A, WAITE L J. Till death do us part:marital disruption and mortality [J]. American Journal of Sociology, 1995, 100:1131-1156. |

| [4] | ÖRJAN H. Is marriage dissolution linked to differences in mortality risks for men and women? [J]. Journal of Marriage and the Family, 1996, 58:366-378. |

| [5] | CHEUNG Y B. Marital status and mortality in British women:a longitudinal study [J]. International Journal of Epidemiology, 2000, 29:93-99. |

| [6] | 刘铮. 婚姻状况、教育程度、职业状况和死亡率的关系[J]. 人口研究, 1986 (5):2-5. |

| [7] | 耿庆茹, 胡书孝, 冯忠慧, 林皓, 薛秦香. 婚姻状况与健康—西安市80 年代人口婚姻状况与死亡关系分析[J]. 中国社会医 学, 1995 (6):4-6. |

| [8] | 顾大男. 婚姻对中国高龄老人健康长寿影响的性别差异分析[J]. 中国人口科学, 2003 (3):32-40. |

| [9] | 焦开山. 中国老人丧偶与其死亡风险的关系分析—配偶照顾的作用[J]. 人口研究, 2010 (3):64-76. |

| [10] | 李德滨, 石方. 黑龙江移民概要[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 1987:26. |

| [11] | 郭志刚. 历时研究与事件史分析[J]. 中国人口科学, 2001 (1):67-72. |

| [12] | 托米·本森特, 康文林, 李中清, 等. 压力下的生活:1700-1900 年的亚洲与欧洲的死亡率与生活水平[M]. 北京:社会科学 文献出版社, 2007:121. |