一、引言

消费是经济增长的“三驾马车”之一。1978 年改革开放以来,在投资需求拉动和生产主导型经济发展模式的支撑下,我国经历了一段令世界惊叹的经济持续高增长期。然而,随着经济模式逐渐向消费主导型转变,储蓄持续偏高、消费持续低迷带来的问题逐渐显露,消费需求不足已经成为当前制约我国经济快速发展的重要原因。现阶段,尽管我国经济增长率仍保持在年均7% 以上的较高水平,高于美国、英国等西方发达国家,我国居民消费率却以每年约1 个百分点的速度持续下降,甚至低于部分发展中国家,形成了特有的“高储蓄- 低消费”局面[1]。

对于消费不足的原因,学界进行了多方面探讨,认为影响消费的因素是复杂的: 从利率水平、物价水平、消费行为习惯、收入支出不确定性,到历史及文化传统、经济增长速度、社会保障制度、收入分配制度,都可能是消费率变动的重要原因。但随着世界范围内人口结构转变进程的加速,人口年龄结构与消费之间的关系也逐渐被纳入消费影响因素的研究范畴。莫迪利安尼(Modigliani) 和布伦贝格(Brumberg) 提出生命周期假说,为人口年龄结构对消费的影响提供了一个解释框架[2]。生命周期假说认为,消费者一生的财富是封闭的,消费者只在其生命周期内享用所有财产,财产不会发生代际转移,且消费者各阶段的消费水平取决于其一生的总收入,消费水平与其生命周期密切相关,消费者将自己一生的预期收入在不同年龄段进行最优配置,以取得跨期效用最大化[3]。一般情况下,劳动年龄人口的收入在满足自身消费之外,一部分用于抚养下一代,另一部分用于储蓄以供退休后使用。劳动年龄人口对应于正储蓄,而少儿人口和老年人口对应于负储蓄。当一个经济体中劳动年龄人口比重上升时,经济体总储蓄率上升; 当少儿人口和老年人口比重上升时,经济体总储蓄率下降[4],即人口年龄结构的变化会引起消费率和储蓄率发生相应改变。

然而,国内外学者对中国人口年龄结构变动与消费之间关系的研究却作出了不尽相同的解释,得到与生命周期假说并不完全一致的结论。结论一,人口老龄化对消费有正向影响。汪伟通过对中国1989-2006 年经济增长、人口年龄结构的省际面板数据研究,认为抚养比下降是中国储蓄率上升的原因,伴随着抚养比的下降,经济增长对储蓄率上升的贡献会不断强化,反之则弱化[5]。谭江蓉、杨云彦基于1%人口抽样调查数据和人口普查省域截面数据研究,认为我国农村人口老龄化对农村居民消费倾向具有显著的正向影响,与生命周期假说的结论一致,但对生命周期假说在我国农村地区的适用性提出了质疑[6]。结论二,人口老龄化对消费有负向影响。莫迪利安尼等人使用中国1953 -2000 年有关储蓄的时间序列数据发现,储蓄率和长期经济增长率及负担系数之间存在显著的协整关系,认为人均收入增长率和少儿抚养系数的变化能够解释中国的高储蓄率[7]。李春琦、张杰平则根据1978-2007 年我国宏观年度数据研究指出,少年抚养系数和老年抚养系数对居民消费均有显著负向影响,农村居民消费习惯非常稳定,研究结论不支持生命周期假说[8]。万克德等人通过对山东省1995-2010 年城镇居民消费的时间序列数据分析发现,人口老龄化将会引起城镇居民储蓄率降低,同时人口年龄结构的转变也会带来消费结构的变化[9]。毛中根等人利用1996-2010 年省际面板数据研究发现,老年抚养比的提高是导致居民消费降低的一个重要原因[10]。结论三,人口老龄化对消费无明显影响。科里(Kraay) 基于1978-1989 年中国分省居民储蓄家庭调查面板数据的研究认为,在统计意义上,样本期间抚养系数对储蓄并不存在显著影响[11]。李文星等人利用中国1989-2004 年的省际面板数据,研究指出我国儿童抚养系数对居民消费具有负向影响,但这种影响并不大,老年抚养系数变化则对居民消费的影响不显著,因此认为中国人口年龄结构的变化并不是中国目前居民消费率过低的原因[12]。结论四,人口老龄化对消费具有阶段性变动影响。于潇、孙猛研究发现,在人口老龄化起步阶段,老年人口比重快速提高的同时会伴随着少儿人口比重的迅速下降,当少儿消费系数低于老年消费系数时,人口老龄化对消费的影响为正向,当人口老龄化进入中期阶段时,会对消费产生负向抑制,当人口老龄化为晚期时,不会对消费产生影响[13]。综合来看,上述研究大多支持了人口年龄结构与居民消费具有相关关系的观点,但是由于研究方法、模型建构和变量选取等方面的原因,人口年龄结构转变对居民消费的影响仍然尚无定论。

近年来,我国人口年龄结构转变进程不断加速。笔者根据《中国统计年鉴2013》及国家统计局网站公布的数据计算得出,2012 年底,我国65 岁及以上老年人口已经达到12714 万人,比2000 年净增加3893 万人,老年人口占比达到9. 4%,超过人口老龄化国际标准2. 4 个百分点; 14 岁及以下少年儿童人口减少到22287 万人,比十年前净减少6725 万人,少年儿童人口占比降低6. 4 个百分点至16. 5%; 城乡人口年龄结构转变差异则持续扩大,截至2012 年底,农村地区65 岁及以上人口占比高出城镇地区将近4 个百分点。在这样剧烈的人口年龄结构变化过程中,我国经济和社会发展势必会受到一系列深刻而长远的影响。本文关注的是,我国城乡居民消费是否会因人口年龄结构转变而产生相应的变化? 如果是,人口年龄结构转变与城乡居民消费的关系如何? 为回答这些问题,本文基于1987-2011 年我国城乡人口年龄结构与消费的时间序列数据进行实证分析。与以往研究相比,本文主要有以下几个特点: 一是现有文献多对我国城乡居民消费情况进行分别研究,而本文则在同一分析框架下对我国城乡人口年龄结构与居民消费关系进行比较研究,挖掘共性与异性; 二是已有研究多采用截面数据或面板数据,缺乏就人口年龄结构因素对消费影响的动态分析,本文将基于协整理论进行更深入的探讨; 三是本文将采用更新的数据,做到规范分析和实证分析相结合。 二、我国人口年龄结构与消费变动 1. 人口年龄结构不断老化

自20 世纪70 年代以来,在计划生育外力遏制下,我国总和生育率不断降低,由高位水平下降至超低生育率范畴,2010 年全国第六次人口普查数据显示,我国育龄妇女总和生育率仅为1. 18。持续超低生育率所带来的,是人口年龄结构的剧烈转变。笔者根据历年《中国统计年鉴》以及国家统计局公布的第五、第六次全国人口普查数据计算得出,20 世纪90 年代初期,我国人口年龄结构相对年轻,65 岁及以上老年人口占比仅为5. 6%,少儿抚养比为41. 5%,老年抚养比为8. 3%,于2000 年正式跨入老龄化队伍之后,我国人口年龄结构进入加速转变阶段。截至2011 年底,少儿抚养比进一步减少到22. 1%,比1990 年减少近20 个百分点,而老年抚养比则上升至12. 3%,比1990 年增加了5 个百分点。与此同时,我国城乡人口结构转变差距也在不断扩大,20 世纪90 年代初期我国农村地区65 岁及以上人口占比仅高于城镇地区0. 6 个百分点,而到2011 年这一差距进一步扩大到2. 4 个百分点; 在抚养比上,城、乡少儿抚养比分别由1990 年的30. 77% 和45. 75% 下降到2011 年的8. 39%和26. 57%,城、乡老年抚养比则分别由1990 年的7. 03% 和8. 87% 上升到2011 年的10. 27% 和14. 62%。由此可见,在整体人口年龄结构快速老化的进程中,与城镇地区相比,我国农村地区正在经历更为剧烈的人口转变过程。 2. 消费率持续下降

改革开放以来,伴随着我国经济的持续快速增长,城乡居民收入也呈现明显的上升趋势。根据历年《中国统计年鉴》中的数据可知,2011 年底,我国城镇居民实际人均可支配收入已经达到7980. 03 元,是1990 年的5. 2 倍,年均增长率为8. 24%,农村居民实际人均纯收入①也从1990 年的686. 3 元增加至2011 年的2696. 17 元,翻了两番,年均递增6. 08%。但与此同时,我国居民消费总额占国内生产总值的比重却逐渐降低,由1990 年的48. 85% 下降到2011 年的35. 75%,降低了13. 1个百分点。2011 年城、乡居民平均消费倾向仅为0. 70 和0. 75,比1990 年分别降低了0. 15 和0. 90。尽管近年来我国居民平均消费倾向仍然处于相对较高水平,约将2 /3 的收入用于消费性支出,但从居民消费总额占国内生产总值比重持续下降的变化趋势来看,消费不足仍然会对我国经济持续快速增长造成不利影响。

① 本文中收入、支出均为“实际收入”、“实际支出”,即指经过价格紧缩处理后的收入、支出,余同。 三、模型构建与数据选取 1. 模型构建霍尔(Hall) 在理性预期理论和生命周期理论基础上构建了个人消费的随机游走模型,认为个人当期消费主要是受到前期消费的影响,个人消费行为具有一定的稳定性[14]。基于霍尔的个人消费模型,本文将居民消费率作为对个人消费的度量,构建居民消费率的随机游走模型:

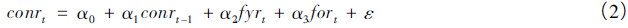

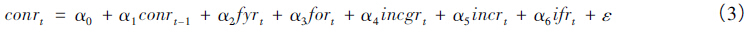

其中,conrt为当期消费率,conrt-1为前期消费率,ε 为随机扰动项。为考察人口年龄结构对消费率的影响,本文将少儿抚养比(fyr)和老年抚养比(for)作为解释变量纳入霍尔随机游走模型之中,得到如下模型:

在模型(2) 的基础上,进一步考虑其他一些对居民消费率有影响的因素。莫迪利安尼等人在其对生命周期理论的扩展研究中发现,居民收入增长率会对居民消费率产生影响,两者存在负相关关系[7]。凯恩斯(Keynes) 也认为消费与收入密切相关,并存在消费倾向随收入增加边际递减的可能[15]。因此,本文将人均收入增长率(incgr)纳入模型以考察其对消费的影响。此外,本文还引入通货膨胀率(ifr),以反映物价及宏观经济环境不确定性对居民消费的影响; 同时,考虑到城镇化进程中城乡居民生活交集逐渐扩大,消费的示范效应可能会影响居民消费行为,故引入收入比②(incr)反映这一生活变化对居民消费的影响。综上,得到基本模型如下:

② 城乡居民收入比为城镇居民与农村居民的收入之比,乡城居民收入比为城乡居民收入比的倒数。

人口年龄结构转变意味着人口群体正在经历一个青壮年人口逐渐减少、中老年人口不断增多的动态变化过程,这一人口年龄结构转变过程相应会引致人口群体消费行为的改变,从而使得整体人口群体在人口年龄结构不同转变时期表现出不同的消费倾向。在分析人口年龄结构转变与居民消费关系的时候,为对比不同人口年龄结构转变时期消费行为的差异及变动方向,有必要引入人口年龄结构变量与时间变量的交互项。在式(3) 中引入时间变量time 与人口抚养比的交互变量,构成扩展模型1:

消费行为不仅与人口年龄结构有关,同时也受到收入水平的影响。无论是凯恩斯的绝对收入假说,还是弗里德曼的持久收入假说等,都认为消费与收入、收入增长率有密切关系。由此,收入很可能会将人口年龄结构对消费的影响进行强化,即在居民收入增长率越高的情况下,人口年龄结构对居民消费的影响可能就越显著[16]。本文在基本模型中加入人口结构与居民收入增长率的交互项,以反映收入因素对人口年龄结构与消费之间关系的影响,从而构成扩展模型2:

本文数据来自1987-2011 年中国城、乡时间序列数据。居民消费率(conr)为居民平均消费倾向× 100%,城镇居民平均消费倾向为家庭人均消费支出与家庭人均可支配收入之比,农村居民平均消费倾向为家庭人均消费支出与家庭人均纯收入之比。人均收入增长率(incgr)为经过价格平减后(以1986 年为基期) 的实际人均收入增长率,城镇居民家庭人均收入增长率为家庭人均可支配收入增长率,农村居民家庭人均收入增长率为家庭人均纯收入增长率。城乡居民收入比(incr)为城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比。通货膨胀率(ifr)由消费价格指数增长率近似替代,城镇通货膨胀率和农村通货膨胀率分别由城镇居民消费价格指数增长率和农村居民消费价格指数增长率得到。少儿抚养比(fyr)为0-14 岁人口占15-64 岁人口比重,老年抚养比(for)为65 岁及以上人口占15-64 岁人口比重。时间虚拟变量time,取值为0 和1 (2000 年之前time = 0,2000 年及之后time = 1) 。城乡居民消费率、城乡居民人均收入增长率、城乡收入比、城乡通货膨胀率由1988-2012 年《中国统计年鉴》中相关数据整理计算得到,少儿抚养比和老年抚养比由1988 -2012 年《中国人口和就业统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》相关数据整理得到。 四、实证分析 1. 平稳性检验

平稳时间序列是对时序变量采用传统最小二乘法(OLS) 进行回归的必要前提条件,对于非平稳时间序列而言,传统OLS 估计会导致伪回归,产生对结果的解释偏差。因此,对时序变量进行计量建模分析前,应对各变量平稳性进行检验。本文采用ADF 单位根检验方法,对消费率及相关解释变量的平稳性进行检验。城镇居民消费率、农村居民消费率、老年抚养比、少儿抚养比、家庭人均收入增长率、收入比和通货膨胀率均为非平稳时间序列,但上述各变量的一次差分序列为平稳时间序列。限于篇幅,检验结果略。 2. Johansen 协整关系检验

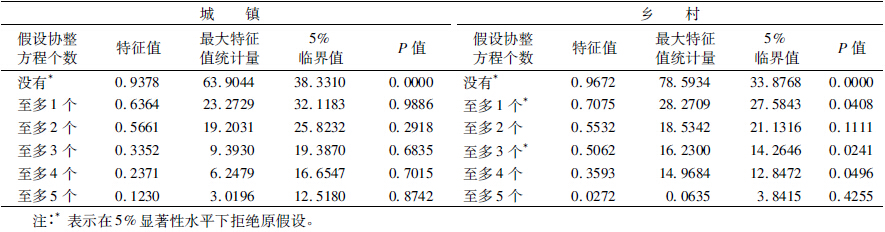

由单位根检验可知,城乡居民消费率及各解释变量均为I (1) 过程,为同阶差分平稳时间序列,符合协整关系检验的前提条件。协整分析的经济意义在于揭示各时间序列变量之间存在长期稳定关系。进一步地,对于非平稳时间序列变量,只要变量之间存在协整关系,就可以建立动态回归模型,这时模型残差为平稳时间序列从而不会导致因虚假回归引致的结果解释谬误[17]。通常情况下,用于变量之间协整关系的检验有恩格尔- 格兰杰(EG) 两步法和基于向量自回归模型(VAR 模型) 的约翰逊(Johansen) 极大似然法,前者主要用于两变量之间的协整关系检验,而后者则可以用于多变量之间协整关系的检验。本文基于赤池信息准则(AIC) 及施瓦兹准则(SC) ,确定滞后阶数为1,分别得到城镇居民消费率、农村居民消费率、老年抚养比、少儿抚养比、家庭人均收入增长率、收入比和通货膨胀率各变量之间协整关系检验结果,详见表 1。

表 1 中协整关系检验结果表明,在5%显著性水平下,城镇、农村消费率及各解释变量之间均存在协整关系,意味着城镇、农村6 个一阶单整变量之间的线性组合存在长期稳定的均衡关系,可以进一步建立线性回归模型。 3. 模型估计结果

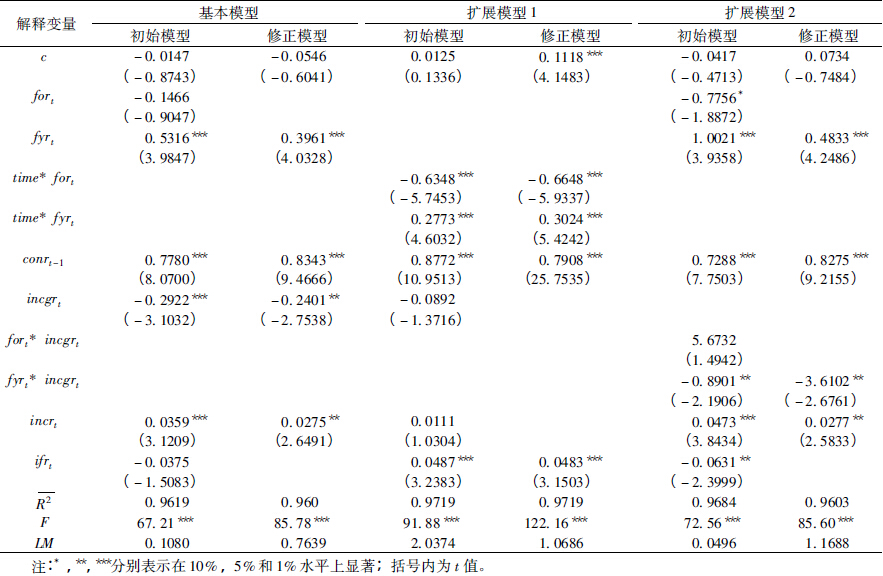

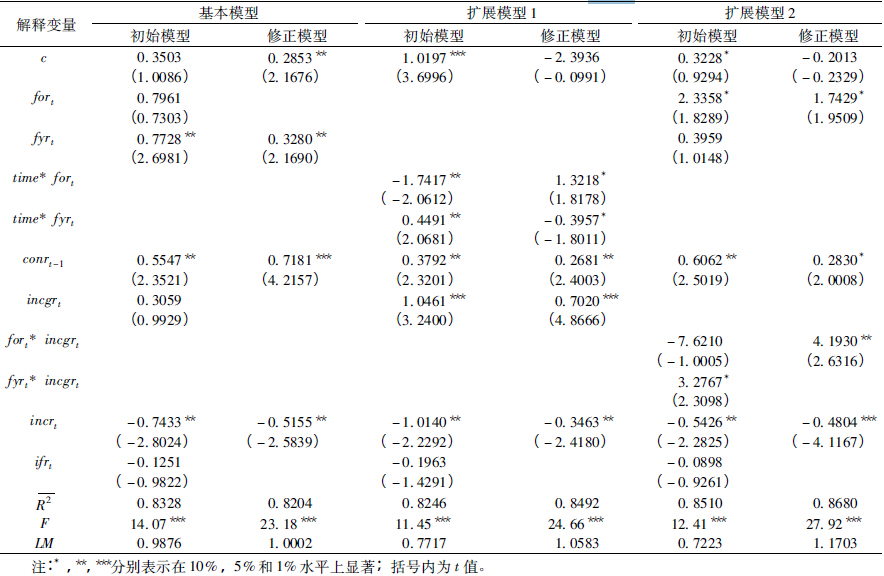

基于OLS 法,采用1987-2011 年数据对我国城镇、农村居民消费基本模型和扩展模型进行参数估计。从测算结果(初始模型) 可以看出,虽然模型整体拟合效果较好,但是仍然存在部分变量不能通过统计检验的情况。说明模型解释变量之间存在多重共线性,需要对部分变量进行适当剔除,否则会导致回归系数估计失真,影响对模型结果的解释。本文采用逐步回归法剔除初始模型中的变量,得到修正模型估计结果,可以看出模型整体拟合效果均有较大提升; 模型残差序列的ADF 检验结果显示各残差均为平稳时间序列I (0) 过程(限于篇幅,具体检验过程略) 。对于时间序列数据建模,最重要的是保证残差序列非自相关性[18, 19],鉴于本文模型中将滞后一期的因变量conrt-1作为解释变量,违背了杜宾- 瓦特森(D. W.)检验的原假设,这里采用拉格朗日乘数检验法对模型残差序列的自相关性进行检验。残差相关性的拉格朗日乘数统计检验结果显示,不能拒绝模型不存在3 阶及以下残差序列自相关的原假设,说明修正后模型的残差不具有显著的自相关性① (见表 2 及表 3) ,这些均反映出修正后模型估计结果的有效性。本文重点关注少儿抚养比、老年抚养比及其交互作用结果,具体参数估计结果见表 2 及表 3。

① 本文在利用拉格朗日( LM) 乘数统计量对模型残差自相关性进行检验的过程中,依次检验了1 阶至5 阶及部分更高阶下的残差自相关性,检验结果均未通过统计显著性检验,因此有理由相信不能拒绝残差序列不存在自相关这一原假设,限于篇幅这里仅列出残差序列3 阶自相关的统计检验结果。表 2 及表 3 模型参数估计结果显示,我国城、乡人口年龄结构变动对居民消费率的影响并不完全一致。

基本模型修正估计结果表明,少儿抚养比对城、乡居民消费率均具有显著的正向影响,少儿抚养比越低,消费率越低。根据历年《中国统计年鉴》中的数据,20 世纪70 年代以来,严格计划生育政策的实施使得我国城乡生育率大幅度下降,平均每个家庭拥有孩子的数量急剧减少,少儿抚养比由80 年代初期的54. 6%下降到2012 年的22. 2%。在以质量替代数量的动机下,孩子数量的减少促使城乡居民加大对子女人力资本投资,更加注重对孩子的教育和培养。然而,从绝对数量上看,计划生育政策下孩子数量大幅减少家庭的即期消费支出仍然会低于拥有较多孩子的非计划生育家庭的即期消费支出。此外,在孩子数量减少的情况下,“养儿防老”无法得到充分保障,增加储蓄就成为我国城乡居民普遍的替代选择,这也是用于抵御老年风险的一种现实策略。由基本模型修正估计结果可知,城镇地区少儿抚养比每降低一个单位,居民消费率将减少0. 3961 个单位,农村地区少儿抚养比每降低1 个单位,居民消费率将降低0. 3280 个单位,可见人口年龄结构转变并没有造成我国城乡居民消费率边际变化的显著差距。对于这个结果的一种合理解释是,相对于城镇居民,我国农村居民更怀有一种希望子女摆脱农村生活环境、真正成为城里人的心态。面对城乡生活水平上的显著差异,他们不得不在现有相对较低的生活水平基础上大量减少消费,增加家庭储蓄,以便在子女学习、工作、婚姻和住房等方面作出更多贡献。这使得农村居民消费率与城镇居民消费率对人口年龄结构的边际变化率基本处于同一水平。

生命周期假说认为老年人处于生命历程的负储蓄阶段,其消费来源于劳动年龄阶段的储蓄积累,老年抚养比与消费率应具有显著的正相关关系,然而实证分析结果并不支持这一结论。模型估计结果显示,无论城镇还是农村,老年抚养比对消费率的影响均不具有统计上的显著性。虽然在城乡人口年龄结构转变过程中,老年人口增多可能会促使家庭成员对其的赡养支出增加,然而在我国社会保障不健全、谨慎消费习惯及赠遗动机等因素的影响下,老年人也具有较强的储蓄动机。现阶段我国人口年龄结构转变过程仍处于起步阶段,可能是这两方面的效应相当,两者相互抵消后使得人口年龄结构转变并不对总体消费率产生明显影响。但是,随着人口年龄结构转变的进一步加速,老年抚养比对消费率的影响将逐步显现。

在城乡消费率扩展模型1 的修正结果中,时间变量与抚养比交互项time* for 和time* fyr 均能通过显著性检验但符号不同,说明时间与抚养比之间存在交互作用,即在人口年龄结构转变进程中的不同阶段上,抚养比对消费率作用不同。对于城镇居民,time* for 系数为负,time* fyr 系数为正,说明与2000 年之前我国尚未进入人口老龄化社会这一时期的消费率水平相比,人口年龄结构转变带来的老年抚养比的上升导致消费率减少,而少儿抚养比的增加则导致消费率增加; 对于农村居民,time* for 系数为正,time* fyr 系数为负,说明进入21 世纪之后,老年抚养比、少儿抚养比的上升则分别导致了消费率的上升、下降,人口年龄结构对消费率的时期作用与城镇居民相反。由此可见,与进入人口老龄化社会之前相比,现阶段人口结构转变在城、乡区域对消费的影响是有差异的。此外,由扩展模型1 的修正结果可知,对于城、乡居民均存在time* for 系数绝对值大于time* fyr,说明人口年龄结构转变进入加速期后,相对于少儿抚养比,我国老年抚养比对消费率影响更大。

进一步地,修正扩展模型2 的估计结果显示,城乡人口年龄结构均通过家庭人均收入增长率对消费率具有偏效应,但具体作用变量不同。对于城镇居民,存在少儿抚养比对消费率的偏效应,具体为:  = 0. 4833-0. 8901* incgr,城镇居民家庭人均收入每增长1 个百分点,偏效应增加0. 4744个百分点。且随着家庭人均收入增长率的提高,少儿抚养比对消费率的偏效应呈现线性递减趋势,当家庭人均收入增长率达到54. 29%时,少儿抚养比对消费率的偏效应达到拐点。近年来,我国城镇居民家庭人均收入增长率持续保持在8% 左右,这意味着现阶段城镇少儿抚养比对消费的偏效应为0. 4120,具有正向影响,说明城镇居民家庭消费存在向子女倾斜,而老年抚养比对消费的偏效应不显著可能与城镇老年人具有相对完善的社会保障制度有关。对于农村居民而言,则存在老年抚养比对消费的偏效应,具体为

= 0. 4833-0. 8901* incgr,城镇居民家庭人均收入每增长1 个百分点,偏效应增加0. 4744个百分点。且随着家庭人均收入增长率的提高,少儿抚养比对消费率的偏效应呈现线性递减趋势,当家庭人均收入增长率达到54. 29%时,少儿抚养比对消费率的偏效应达到拐点。近年来,我国城镇居民家庭人均收入增长率持续保持在8% 左右,这意味着现阶段城镇少儿抚养比对消费的偏效应为0. 4120,具有正向影响,说明城镇居民家庭消费存在向子女倾斜,而老年抚养比对消费的偏效应不显著可能与城镇老年人具有相对完善的社会保障制度有关。对于农村居民而言,则存在老年抚养比对消费的偏效应,具体为 = 1. 7429 + 4. 1930* incgr,即家庭人均收入增长率每增加1 个百分点,偏效应增加1. 7848 个百分点,老年抚养比对消费率的偏效应随农村居民家庭人均收入增长率的增加而上升。进入21 世纪以来,我国农村家庭人均纯收入连年增长,根据历年《中国统计年鉴》数据,增长率由2000 年的4. 18%增加至2011 年的11. 42%。然而在现阶段尚不健全、水平较低的农村社会保障制度不能充分发挥作用的情况下,家庭对老人赡养的责任不断加重,可能会在较大程度上影响农村居民家庭消费支出决策,出现对老年人生活消费支出的家庭负担水平随老年人口数量上升而不断增加的现象,这与农村老年抚养比对消费偏效应的线性增长模式是一致的。由上述偏效应分析可见,消费与人口年龄结构之间的关系在收入增长这一因素的影响下得到了强化与凸显。

= 1. 7429 + 4. 1930* incgr,即家庭人均收入增长率每增加1 个百分点,偏效应增加1. 7848 个百分点,老年抚养比对消费率的偏效应随农村居民家庭人均收入增长率的增加而上升。进入21 世纪以来,我国农村家庭人均纯收入连年增长,根据历年《中国统计年鉴》数据,增长率由2000 年的4. 18%增加至2011 年的11. 42%。然而在现阶段尚不健全、水平较低的农村社会保障制度不能充分发挥作用的情况下,家庭对老人赡养的责任不断加重,可能会在较大程度上影响农村居民家庭消费支出决策,出现对老年人生活消费支出的家庭负担水平随老年人口数量上升而不断增加的现象,这与农村老年抚养比对消费偏效应的线性增长模式是一致的。由上述偏效应分析可见,消费与人口年龄结构之间的关系在收入增长这一因素的影响下得到了强化与凸显。

此外,基本模型中城、乡居民消费率的一期滞后(conrt-1) 系数均为正,且能够分别通过显著性检验,说明我国城乡居民消费习惯较为稳定,虽然消费水平能够随收入水平增加而上升,但整体消费决策仍然比较谨慎。收入比(incr)对城乡居民消费具有显著影响,收入差距的扩大会导致消费率增长,这一点可能与城镇居民对农村居民的消费示范效应有关。城乡通货膨胀率(ifr)与居民消费率之间不具有显著相关关系,说明目前通货膨胀率并不是消费率变动的主要原因。 五、结论与讨论

总体而言,我国城乡人口年龄结构与居民消费具有密切关系。本文利用1987-2011 年时间序列数据,在单位根和协整理论的基础上,基于OLS 模型对我国城乡人口年龄结构与居民消费之间的关系进行了实证研究,得到以下结论。

第一,城、乡居民消费率与少儿抚养比之间均具有显著的正相关关系,少儿抚养比越低,居民消费率越低,少儿抚养比的降低对城、乡居民消费率边际变化的影响差异不大; 但现阶段老年抚养比对城、乡居民消费率的作用并不显著。

第二,人口年龄结构与时间的交互作用显示: 与进入人口老龄化时期之前相比,对于城镇居民而言,老年抚养比的上升导致消费率减少,少儿抚养比的上升则导致消费率的增加; 对于农村居民而言,老年抚养比、少儿抚养比的上升则分别导致了消费率的上升、下降; 但无论是对于城镇居民还是农村居民,当人口年龄结构转变进入加速期后,老年抚养比对消费率的影响均大于少儿抚养比。人口年龄结构与收入增长率的交互作用显示: 城镇、农村居民人口年龄结构通过家庭人均收入增长率对消费具有偏效应,其中少儿抚养比对城镇居民消费率具有显著偏效应,老年抚养比对农村居民消费具有显著偏效应,这表明在家庭收入增长的情况下,城、乡居民家庭消费分别存在向照料子女、赡养老人方面的倾斜。

第三,扩大内部消费需求是促进我国经济增长的关键。根据我国人口年龄结构与城乡居民消费关系的实证研究结果,本文认为现阶段政府首先应该加大对现代农业发展的支持力度,向农村居民作出政策倾斜,减轻农村居民的家庭负担,增强农村居民的消费信心; 其次,应尽快完善城乡社会保障制度,特别是建立一体化的城乡养老和医疗保障体系,缩小保障水平差距,降低城乡老年居民对未来不确定性的担忧; 最后,政府还应宣传、倡导积极的老年消费观念,对老年市场的发展给予正确引导,大力扶持老龄产业发展。

本文在同一框架下对我国现阶段城、乡人口年龄结构与居民消费关系进行了比较分析。但由于人口老龄化是一个动态发展过程,人口年龄结构转变与消费之间关系也并非一成不变。随着人口老龄化程度进一步加深,城、乡居民消费情况会如何变化,又会有哪些新的差异,这是需要长期动态研究的内容。在平均受教育年限延长、平均预期寿命延长等多方面因素的综合影响下,现阶段国际通用定义下人口抚养比等人口结构指标的适用性也值得进一步商榷。此外,本文主要讨论了人口年龄结构与消费之间的关系,但由于影响消费变动的因素具有高度复杂性(比如人口因素方面可能还与人口性别结构、空间结构等具有密切关系) ,同时也会受到如经济发展水平、城镇化与现代化水平、社会保障水平、收入分配制度、政府支出结构等诸多因素的影响,这些均决定了将消费问题放入一个更丰富的研究框架中进行讨论的可能性,相关内容尚待进一步展开深入的研究。

| [1] | 张乐, 雷良海. 中国人口年龄结构与消费关系的区域研究[J]. 人口与经济, 2011 (1):16-21. |

| [2] | MODIGLIANI F, BRUMBERG R. Utility analysis and the consumption function:an interpretation of the cross-section data [M]//KENNETH K K. Post-Keynesian Economics. New Brunswick, NJ:Rutgers University Press, 1954:388-436. |

| [3] | 祁鼎, 王师, 邓晓羽, 孙武军. 中国人口年龄结构对消费的影响研究[J]. 审计与经济研究, 2012 (4):95-103. |

| [4] | 张玉周. 河南省乡村人口年龄结构对消费影响的实证分析[J]. 人口与经济, 2011 (5):75-79. |

| [5] | 汪伟. 经济增长、人口结构变化与中国高储蓄率[J]. 经济学(季刊), 2009 (1):29-52. |

| [6] | 谭江蓉, 杨云彦. 人口流动、老龄化对乡村居民消费的影响[J]. 人口学刊, 2012 (6):9-15. |

| [7] | MODIGLIANI F, CAO S L. The Chinese saving puzzle and the life-cycle hypothesis [J]. Journal of Economic Literature, 2004 (1):145-170. |

| [8] | 李春琦, 张杰平. 中国人口结构变动对乡村居民消费的影响研究[J]. 中国人口科学, 2009 (4):14-22. |

| [9] | 万克德, 宋廷, 郭思亮. 山东省人口老龄化对城镇居民消费需求的影响—基于六普数据的分析[J]. 中国人口科学, 2013 (4):82-88. |

| [10] | 毛中根, 孙武福, 洪涛. 中国人口年龄结构与居民消费关系的比较分析[J]. 人口研究, 2013 (3):82-92. |

| [11] | KRAAY A. Household saving in China [J]. World Bank Economic Review, 2003 (3):545-570. |

| [12] | 李文星, 徐长生, 艾春荣. 中国人口年龄结构和居民消费:1989-2004 [J]. 经济研究, 2008 (7):118-129. |

| [13] | 于潇, 孙猛. 中国人口老龄化对消费的影响研究[J]. 吉林大学社会科学学报, 2012 (1):141-147. |

| [14] | HALL R E. Stochastic implications of the life cycle-permanent income hypothesis:theory and evidence [J]. Journal of Political Economy, 1978, 86 (6):971-987. |

| [15] | 约翰·梅纳德·凯恩斯. 就业、信息和货币通论[M]. 魏埙, 译. 西安:陕西人民出版社, 2011:93-115. |

| [16] | 罗光强, 谢卫卫. 中国人口抚养比与居民消费—基于生命周期理论[J]. 人口与经济, 2013 (5):3-9. |

| [17] | 王燕. 应用时间序列分析[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2012:221-225. |

| [18] | 李子奈, 潘文卿. 计量经济学[M]. 北京:高等教育出版社, 2005:104-115. |

| [19] | 达摩达尔·N. 古扎拉蒂. 计量经济学基础[M]. 北京:人民大学出版社, 2008:444-452. |