2. 中国农业大学 理学院,北京 100193

2. College of Science, China Agricultural University, Beijing 100193, China

自20世纪中叶化学农药推广使用以来,世界农药使用量保持着半个多世纪的快速增长。农药在控制有害生物危害和提高作物产量等方面作出了重要贡献,同时也给生态环境和人类健康带来了很多负面的影响[1-2]。20世纪后期,国际上控制农药用量的共识逐渐形成并付诸行动。20世纪90年代以来,很多欧洲国家及美日韩等国的农药使用量都相继出现了下降的趋势[3]。中国2012—2014年的农作物病虫草害防治农药年均使用量 (按有效成分计) 与2009—2011年相比仍有9.2%的增长[4],直到2015年才比2014年减少了1.45%[5]。2015年,农业农村部 (原农业部) 发布了“到2020年农药使用量零增长行动方案”[4],2016年,科技部启动了“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”试点专项。

控制农药使用的根本目的是减少其负面影响,但目前国内外在核算农药使用量的变化时,通常会直接采用所使用各种农药有效成分总质量的增减[3-4]。由于不同农药其单位质量可能产生的健康和环境影响存在很大差异[6-7],因此仅用这种粗糙的核算方法并不能真正反映农药对人类健康和生态环境实际影响的变化情况[8]。

鉴于农药负面影响的复杂性和变异性,对其进行量化评估是一项非常困难的工作。自20世纪90年代以来,已有学者从不同角度提出了多种关于农药有害影响评估的方法[2, 8-11]。这些评估方法各有特点:有的基础数据获取和核算比较方便,但对输入参数采用分级赋值方法,不同农药品种间的差异被严重压缩,导致对部分农药的评估结果与专业人员的普遍认识存在很大差异,如环境影响商 (EIQ) 法[9];有的评估方法考虑比较全面,参数较多,但数据获取和核算过程难度大,实际应用缺少可行性,如SYNOPS法[2];有的仅针对特定类型的不良影响进行评估,如地表水衰减模型 (SWAT) 等[8]。尽管EIQ方法存在定量化不到位等方面的明显问题,但因其数据获取方便,仍是目前采用相对较多的方法[2, 8-11]。本文拟以更合理、准确地评估农药使用对人类健康和生态环境的综合影响为目标,构建一个定量更合理、使用更方便的核算方法。

1 健康和环境影响药迹模型及指标体系构建 1.1 农药对健康和环境的影响因素分析农药通过农业和非农业活动中有目的地使用及其他局部性和偶发性的污染事件进入环境。进入环境的农药通过农药分子的溶解和沉积、蒸发和凝结、扩散和吸附,水介质的径流和渗流,大气介质的环流和沉降,生物的吸收、富集和传导,动物的取食、移动和排泄,人类的采集、加工、输送、饮食和排泄等过程,在整个地球环境中全方位迁移。虽然农药已经到达了地球表面的每一个角落,但其残留的主要介质还是植物组织、土壤和水体[1]。在残留和迁移的全过程中,农药分子也时刻发生着代谢 (包括减毒和增毒)、生物降解、水解和光解等化学变化[12]。所有这些因素都显著影响着各类生物接触农药的几率和剂量 (图1)。

进入环境的农药会通过食物链、体表接触和呼吸系统进入人和环境生物的体内 (图1),当农药暴露达到一定水平之后,人和环境生物的健康可能会受到各种不利的影响,甚至失去生命。而针对不同的农药品种、生物种类、发育阶段、健康状态和环境条件等情况,出现健康危害的阈值各异。即使是同一种生物或个体,其产生不同毒理学反应的剂量也不具有线性关系,如急性毒性高的农药不一定慢性毒性就高[6-7]。因此,在评估农药对人类健康和生态环境的综合影响时需要采用多种农药卫生毒理学和环境毒理学参数。

|

图 1 农药在自然环境中的迁移 Fig. 1 Migration of pesticides in the natural environment |

1.2 药迹模型构建原则

构建药迹模型的目的是提供一个可行的评估农药使用所产生负面影响的定量方法。迄今为止,在已经建立的农药负面影响评估方法中,相对比较可行并有所应用的是美国康乃尔大学Kovach等提出的EIQ模型[2, 8-11]。该模型由3部分组成,分别为职业健康影响、食品安全影响和生态环境影响,每一部分本质上都是相关代表性毒理类指标和归趋类指标的乘积,总影响商为3部分影响商的平均值[9]。笔者在尝试采用EIQ模型进行评估的过程中,发现该模型存在以下主要问题:一是由于各项指标采用分级赋值的方法,不同农药之间的差异被不平衡压缩,造成部分农药的评估结果与一般经验明显不符;二是部分指标在3个部分中重复出现,增加了模型的复杂性。实际上,农药对健康和环境的影响存在相互交集,并没有明确的界线;部分农药特性指标也同时与健康和环境影响有密切的关系;对负面影响的综合评估结果更便于直接指导农药的安全使用。

鉴于上述认识,在药迹模型的构建中重点考虑了如下原则:

1) 可行性:秉持EIQ模型的优点,确保所采用的指标数据可方便获取,且模型尽量简洁和通用。

2) 定量化:指标数据采用适当的方法进行指数化,不进行分级赋值,避免不平衡的压缩,提高评估的定量化水平。

3) 综合性:以综合的农药负面影响为目标,不刻意区分职业健康、食品安全和生态环境等不同方面的影响。

1.3 指标体系根据上述分析,构建药迹模型的指标体系应包括毒性类因子及暴露类因子。原则上应选择这2类因子中具有标准化测试方法、绝大多数农药已经有权威部门认可的测试结果、并对人体和生态健康具有全局性和代表性意义的指标来构建农药健康和环境影响指标体系。大多数农药能够获取到的毒性类指标大致可以分为卫生毒理指标和环境毒理指标,但环境毒理方面目前能获取到的主要是急性毒性数据,很多慢性毒性试验方法仍有待标准化,因此可用的慢性环境毒理数据很少[6-7]。如中国已经制定13种环境生物毒性试验标准方法,但其中仅大型甲壳类生物提供了亚慢性试验方法,其他均仅有急性毒性试验方法[13]。

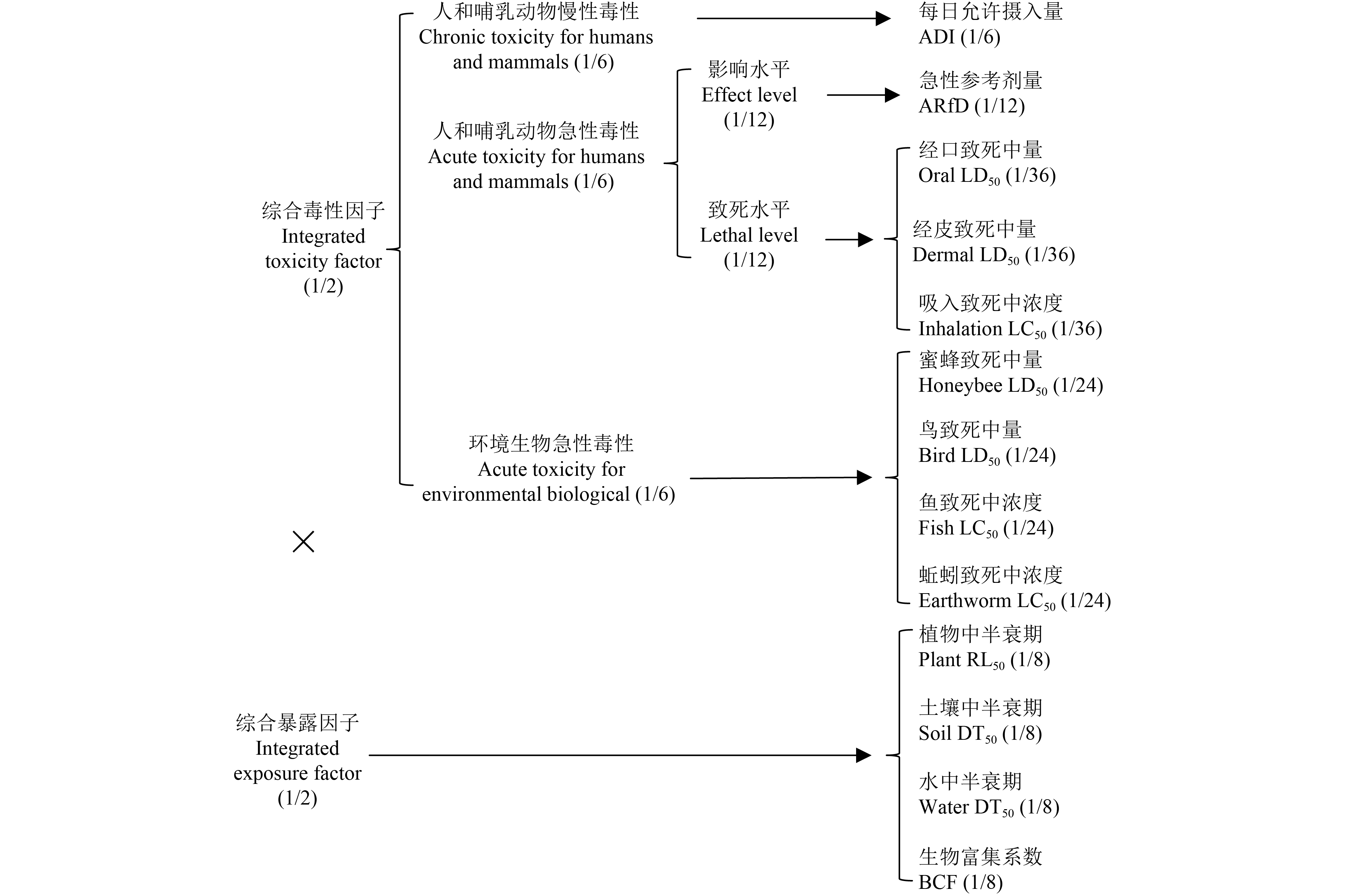

因此,本研究中毒理指标拟由3个一级毒性因子组成,分别为人和哺乳动物慢性毒性、人和哺乳动物急性毒性及环境生物急性毒性。人和哺乳动物慢性毒性因子直接采用每日允许摄入量 (ADI) 的指数化值,因为ADI本身就是一个基于一系列慢性毒性研究结果的综合指标。人和哺乳动物急性毒性部分则有2个层次的研究数据可供利用,即影响水平和致死水平[6-7]。影响水平有一个基于一系列急性毒性研究结果的综合指标—急性参考剂量 (ARfD),可指数化后直接采用;致死水平有3个比较好的代表性指标,且数据比较齐全,即经口致死中量、经皮致死中量和吸入致死中浓度。将这3个致死水平的指标经指数化后进行几何平均,再与指数化后的ARfD进行几何平均,以其均值作为人和哺乳动物急性毒性因子。

环境生物急性毒性部分涉及的生物种类繁多,国际上已经建立环境毒理标准化测试方法的代表性环境生物约有30多种,其中蜜蜂、鸟、鱼和蚯蚓测试结果数据比较全,代表性也比较好[6-7, 13-14],因此将这4种代表性环境生物的致死中量 (或中浓度) 经指数化后进行几何平均,以其均值作为环境生物急性毒性因子。

与影响各种农药的人体和环境生物暴露量相关的归趋类指标中,已经建立标准化测试方法的有20多项,其中植物中半衰期、土壤中半衰期、水中半衰期和生物富集系数具有代表性好和数据全的优点[6-7, 13-14],因此将这4个指标作为暴露类因子的代表,经指数化后直接用于药迹模型中。农药对健康和环境影响的药迹模型指标体系结构如图2所示。

|

注:各项指标后标注的分数相当于该项指标所占的权重。 Note: The score marked after each indicator equal to its weight. 图 2 农药对健康和环境影响药迹模型指标体系 Fig. 2 Index system of pesticide trace model on health and environmental effects of pesticides indicator system |

1.4 指标数据来源及其指数化

药迹模型所用的指标数据原则上优先采用国际权威机构推荐或认可的数据,这些机构主要包括联合国粮农组织/世界卫生组织 (FAO/WHO) 联合农药残留专家委员会 (JMPR)[15]、国际理论与应用化学联合会 (IUPAC)[7]、欧洲食品安全局 (EFSA)[16]、美国环保局 (EPA)[17]以及中国农业农村部农药检定所[18]等。少部分缺少权威机构数据的,可采用文献数据。在权威性类似的机构有不同数据时,采用几何平均方法进行综合。

为了实现指标数据的指数化,首先构建了一套虚拟的模式农药指标值,每一项指标值原则上设定在常用农药该项指标值的几何平均值附近,并取整。模式农药13项指标的设定值 (SVMP) 如表1所示。

|

|

表 1 模式农药13项指标设定值 Table 1 Setting value of 13 indexes for model pesticide |

表1中前9项为毒性方面的指标,都是数值越小危害性越大,这类指标指数化时采用模式农药设定值与相应农药该指标值的比值;后4项指标都是数据越大则暴露量越大,或暴露的时间越久,这类指标指数化时采用相应农药该指标值与模式农药设定值的比值。

1.5 药迹模型构建药迹模型评估的对象本质上是农药使用对人类健康和生态环境等可能产生的负面影响,这与风险的概念有很大的相似性。因此,参考风险的构成要素,农药的健康和环境影响药迹指数 (简称药迹指数) 采用其综合毒性因子与综合暴露因子的乘积,可用式 (1) 表示。

| ${I_{T_{\rm p}}} = \sqrt[{{n_1}}]{{\prod\nolimits_{i = 1}^{{n_1}} {{X_i}} }} \times \sqrt[{{n_2}}]{{\prod\nolimits_{j = 1}^{{n_2}} {{Y_j}} }}$ | (1) |

式中:

根据各种农药的药迹指数和使用量,可对农药使用造成的药迹进行核算。药迹核算的基本公式见式 (2)。

| ${T_{\rm p}} = \sum\nolimits_{k = 1}^{{n_3}} {\left( {{D_k} \times {I_{{T_{\rm p}}\left( k \right)}}} \right)} $ | (2) |

式中:Tp为药迹 (pesticide trace),是一个反映农药使用对人类健康和生态环境可能产生的有害影响程度的相对数值,单位为“药迹单位 (PTU,pesticide trace unit)”;Dk是第k种农药的使用剂量 (application dosage),以有效成分计,单位为kg;

根据上述的健康和环境影响药迹模型及其指标体系,采用式 (1) 计算得到70种代表性农药的药迹指数。结果表明:这些农药药迹指数的几何平均值为1.100 PTU/kg,不同农药品种间药迹指数存在非常大的差异,最大接近5个数量级。其中苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis)最低,为0.002 PTU/kg,波尔多液 (bordeaux mixture)、氢氧化铜 (copper hydroxide) 和春雷霉素 (kasugamycin) 等生物源和矿物源农药及少数化学合成农药的药迹指数在0.1 PTU/kg以下;而滴滴涕 (DDT)、毒死蜱 (chlorpyrifos)、对硫磷 (parathion) 和克百威 (carbofuran) 均在30 PTU/kg以上,其中滴滴涕高达111.348 PTU/kg;涕灭威 (aldicarb)、三唑磷 (triazophos)、三氯杀螨醇 (dicofol)、溴氰菊酯 (deltamethrin)、杀扑磷 (methidathion)、三唑锡 (azocyclotin)、丁硫克百威 (carbosulfan)、甲胺磷 (methamidophos) 和倍硫磷 (fenthion) 等农药的药迹指数也在10 PTU/kg以上。

此外,不同农药为实现防治目的所需的合理用量也存在很大差异,这种差异与药迹指数的差异叠加,就形成了选用不同农药所产生的药迹差异。按照农药登记推荐的每公顷农药使用量上限,通过式 (2) 计算获得这些农药单次用量所产生的药迹。其中春雷霉素、苄氨基嘌呤 (6-benzylamimopurine)、苄嘧磺隆 (bensulfuron-methyl)、氯吡脲 (forchlorfenuron)、酰嘧磺隆 (amidosulfuron)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 (emamectin benzoate)、苏云金芽孢杆菌、波尔多液、氯虫苯甲酰胺 (chlorantraniliprole)、五氟磺草胺 (penoxsulam)、氰氟草酯 (cyhalofop-butyl) 和双草醚 (bispyribac-sodium) 的每公顷单次用量产生的药迹均在0.01 PTU/hm2以下,春雷霉素和苄氨基嘌呤最低,为0.001 PTU/hm2;而克百威、毒死蜱、涕灭威和三唑磷均在10 PTU/hm2以上,克百威最高,达41.412 PTU/hm2,与春雷霉素和苄氨基嘌呤相差已达4个数量级以上 (表2)。

|

|

表 2 代表性农药的药迹指数和单次用量产生的药迹 Table 2 The pesticide trace index and pesticide trace produced by once dose for representative pesticides |

3 药迹指数的应用 3.1 农药危害性分类

目前,世界主要国家以及WHO对农药危害性的分类主要基于其对哺乳动物的急性毒性,包括急性经口LD50、急性经皮LD50和急性吸入LC50等[16-17, 21]。但是,农药对人类健康和生态环境产生的危害不仅与其急性毒性相关,也与其慢性毒性密切相关;不仅与对哺乳动物的毒性相关,也与其对其他环境生物的毒性存在广泛的关联;不仅与其生物毒性相关,也与其在生物体内的代谢、残留和在环境中的降解、归趋有很大的关系。而农药药迹指数是全面考虑以上因素后的一个综合性指标,因此将其用于农药危害性分类具有显著的优势。通过对主要农药药迹指数的分析,提出的农药危害性分类建议标准如表3所示。

|

|

表 3 基于药迹指数的农药危害性分类建议标准 Table 3 Recommended criteria for pesticide harmful classification based on pesticide trace index |

3.2 药迹核算

药迹是反映农药使用对人类健康和生态环境产生不利影响程度的一个相对指标。药迹可以采用所建立的药迹模型在任何时间和空间尺度上进行核算,也可以对为实现某一目的所使用农药的药迹进行核算和比较;可以对特定范围内的全部农药进行核算,也可以按照不同的分类方法进行分类核算;可以根据实际的使用数据进行核算,也可以对用药方案进行核算。

例如:在对中国湖南省益阳市赫山区八字哨镇关王坪村某水稻基地2017年单季晚稻的农药使用情况进行统计的基础上,结合表2中给出的药迹指数,采用式 (2) 进行核算。核算结果表明,单季晚稻生产全过程共使用农药5次,每次用3种农药,每公顷稻田共投入1 635 g农药有效成分,带来1.843 PTU的健康和环境影响 (表4)。

|

|

表 4 2017年湖南省益阳市某水稻基地的农药使用情况及药迹核算 Table 4 Pesticide application and pesticide trace accounting in a rice base of Yiyang, Hunan Province in 2017 |

3.3 药迹对比

有了药迹核算的方法,就可以对不同年份、不同区域、不同作物、不同生产方式、不同防治模式及不同用药方案等的农药使用带来的药迹进行比较,明确其对健康和环境影响的差异,并发现其中的变化规律。

例如:中国已有多种农药登记用于水稻稻瘟病的防治,对其中10种主要的单剂产品按照推荐使用剂量[19](统一按上限计) 进行单次用量的药迹核算,发现不同农药之间药迹存在非常大的差异 (最大差异达1 696倍),其中药迹较小的是春雷霉素、嘧菌酯 (azoxystrobin)、稻瘟酰胺 (fenoxanil) 和丙环唑 (propiconazole) 等,药迹较大的是稻瘟灵 (isoprothiolane)、咪鲜胺 (prochloraz) 和多菌灵 (carbendazim)(表5)。因此,为了减少农药的负面影响,在选择用药方案时应将药迹核算和比较结果作为一个重要的考虑因素之一,尽量选择药迹比较小的用药方案。

|

|

表 5 稻瘟病防治主要农药单次施药的药迹比较 Table 5 Single application pesticide trace comparison of main pesticides to control rice blast |

3.4 农药减施成效评估

提倡农药减施的目的是减少农药使用对人类健康和生态环境的不良影响,而药迹模型就是核算农药使用对人类健康和生态环境影响的一种有效方法。因此,通过药迹核算进行农药减施成效评估与实现减施的目的之间具有高度的契合性。评估时只需对不同年份的药迹进行核算和比较,计算药迹减少的幅度,就能比较方便和有效地得出农药使用对人类健康和生态环境不良影响的减少程度。

例如:根据2000—2002年浙江省嵊州市晚稻上杀虫剂类农药的使用情况统计[22],分别对3个年份晚稻上杀虫剂药迹进行核算。从2000年到2002年,平均每公顷晚稻上杀虫剂使用量 (以有效成分计) 分别为2 348、2 550和2 076 g;药迹核算结果分别为23.239、17.531和14.836 PTU。2001年比前一年杀虫剂用量增加8.60%,其中三唑磷等高危害性农药用量明显减少,杀虫双 (thiosultap-disodium) 等相对安全的农药使用量显著增加,核算结果杀虫剂总药迹减少了24.56%;2002年比前一年杀虫剂用量减少18.59%,其中杀虫双、三唑磷等主流杀虫剂显著减少,非主流杀虫剂用量有所增加,核算结果杀虫剂总药迹减少了15.38% (表6)。如果将2017年湖南省益阳市某水稻基地的杀虫剂使用情况 (表4) 与2002年浙江省嵊州市晚稻上杀虫剂的使用情况 (表6) 进行比较,可见在15年后杀虫剂品种已经彻底更新换代,有效成分用量也减少了66.76%,杀虫剂总药迹更是显著减少了97.81%。

|

|

表 6 2000—2002年浙江省嵊州市晚稻上杀虫剂使用情况及药迹比较 Table 6 Insecticide application and pesticide trace comparison for late rice in Shengzhou, Zhejiang Province in 2000—2002 |

4 结论与讨论

1) 本文中构建的药迹模型及其指标体系兼顾了健康和环境影响核算的定量化要求、参数的代表性、测试方法的标准化程度、现有可获取数据的权威性和完整性以及评估核算过程的便利性等因素,对于核算及比较农药使用带来的健康和环境影响具有比较普遍的适用性。所建立的药迹模型与国际上现有采用相对较多的EIQ模型[9]相比,具有4个方面的显著优势:一是指标数量从11个 (其中6个为定性指标) 增加到了13个,并全部改用定量化数据,代表性和合理性显著提升;二是各项指标的基础数据采用指数化的方法先进行处理,避免了EIQ模型采用分级赋值方法带来的不平衡压缩和结果畸变;三是模型的构建直接以核算综合影响为目标,避免了为区分不同类型影响而导致的模型的复杂化;四是本模型具备很好的通用性,即使针对一些特殊场景和特殊目的的核算评估,或随着其他指标基础数据的积累因而有必要补充或修改某些指标时,也可以仅对指标体系做适当调整,而无需改变模型。

2) 本文表2中给出了70种代表性农药的药迹指数和单次用量的药迹核算结果。在相关农药的药迹核算和比较中可直接采用这些药迹指数,对于在表2中未给出药迹指数的农药,可按照上文提供的药迹模型、指标体系和数据收集整合原则另行进行计算。

3) 药迹指数能够比较好地反映农药有效成分在一般使用场景下对人类健康和生态环境的影响程度,特别适用于农药危害性分类、不同时空尺度的药迹核算、不同用药方案的药迹比较及农药减施成效评估等。在农药减施评估中用药迹核算代替剂量核算,在农药施用限量标准制定时用药迹限定代替剂量限定,将有利于在实现农药施用剂量减少的同时,推动安全绿色农药替代高风险农药的进程,加速减缓农药对人类健康和生态环境的不利影响。

4) 从现有的农药药迹核算结果 (表2) 看,不同农药品种间的药迹指数及单次使用产生的药迹可达几个数量级的差异。这从新的视角揭示了合理选用农药品种对控制农药负面影响的重要性,也再次证明了使用克百威、毒死蜱、涕灭威和三唑磷对健康和环境的巨大负面影响。对指标体系中各因子数据的进一步分析显示,克百威主要是对哺乳动物、蜜蜂和鸟类的急性毒性高;毒死蜱主要是对蜜蜂和鱼的急性毒性高,并有生物富集问题;涕灭威和三唑磷则主要是对哺乳动物和鸟类的急性毒性高。因此,建议我国应加速推进这4种高风险农药的禁用进程。

5) 本文目前所建立的模型及其指标体系是仅针对农药有效成分而言的,但实际上,除了农药有效成分的特性和使用剂量等因素外,农药使用对健康和环境的危害还受到农药剂型、施药时期、使用方法、作物种类、土壤类型、地形地貌、生物群落、天气条件以及接触人群等多方面因素的影响。因此后续还应对这些非农药有效成分因素广泛开展研究,并补充到药迹模型及其指标体系中来。

| [1] |

RATHORE H S, NOLLET L M L. Pesticides: evaluation of environmental pollution[M]. Boca Raton: CRC Press, 2012.

|

| [2] |

PIERLOT F, MARKS-PERREAU J, RÉAL B, et al. Predictive quality of 26 pesticide risk indicators and one flow model: a multisite assessment for water contamination[J]. Sci Total Environ, 2017, 605-606: 655-665. DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.06.112 |

| [3] |

FAO. Pesticides use[DB/OL]. (2017-09-05)[2018-05-24]. http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP.

|

| [4] |

农业部. 到 2020 年农药使用量零增长行动方案[DB/OL]. (2015-03-18)[2018-05-24]. http://jiuban.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201503/t20150318_4444765.htm. Ministry of Agriculture. Action plan for zero growth in pesticide use by 2020[DB/OL]. (2015-03-18)[2018-05-24]. http://jiuban.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201503/t20150318_4444765.htm. |

| [5] |

束放, 熊延坤, 韩梅. 2015 年我国农药生产与使用概况[J]. 农药科学与管理, 2016, 37(7): 1-6. SHU F, XIONG Y K, HAN M. General situation of pesticide production and use in China in 2015[J]. Pest Sci Administrat, 2016, 37(7): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1002-5480.2016.07.001 |

| [6] |

马克比恩 C. 农药手册[M]. 胡笑形, 译. 北京: 化学工业出版社, 2015: MACBEAN C. The pesticide manual: a world compendium[M]. HU X X, trans. Beijing: Chemical Industry Press, 2015. |

| [7] |

IUPAC. Pesticide properties database[DB/OL]. (2018-06-10)[2018-07-10]. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/atoz.htm.

|

| [8] |

STENRØD M, HEGGEN H E, BOLLI R I, et al. Testing and comparison of three pesticide risk indicator models under Norwegian conditions: a case study in the Skuterud and Heiabekken catchments[J]. Agric Ecosyst Environ, 2008, 123(1-3): 15-29. DOI:10.1016/j.agee.2007.03.003 |

| [9] |

KOVACH J, PETZOLDT C, DEGNI J, et al. A method to measure the environmental impact of pesticides[J]. N Y Food Life Sci Bull, 1992(139): 1-8. |

| [10] |

CROSS P, EDWARDS-JONES G. Variation in pesticide hazard from arable crop production in Great Britain from 1992 to 2008: an extended time-series analysis[J]. Crop Prot, 2011, 30(12): 1579-1585. DOI:10.1016/j.cropro.2011.08.003 |

| [11] |

LEVITAN L. " How to” and " why”: assessing the enviro-social impacts of pesticides[J]. Crop Prot, 2000, 19(8-10): 629-636. DOI:10.1016/S0261-2194(00)00083-1 |

| [12] |

VRYZAS Z. Pesticide fate in soil-sediment-water environment in relation to contamination preventing actions[J]. Curr Opin Environ Sci Health, 2018, 4: 5-9. DOI:10.1016/j.coesh.2018.03.001 |

| [13] |

化学农药环境安全评价试验准则(所有部分): GB/T 31270–2014[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015. Test guidelines on environmental safety assessment for chemical pesticides (all parts): GB/T 31270–2014[S]. Beijing: China Standards Press, 2015. |

| [14] |

OECD. OECD test guidelines for the chemicals[DB/OL].[2018-09-20]. http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm.

|

| [15] |

FAO. List of pesticides evaluated by JMPR and JMPS-c[DB/OL].[2018-07-10]. http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/lpe/lpe-c/en/.

|

| [16] |

European Commission. EU-pesticides database[DB/OL].[2018-07-10]. http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN.

|

| [17] |

USEPA. Pesticide reregistration status[DB/OL].[2018-07-10]. https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/html/status.html.

|

| [18] |

食品安全国家标准食品中农药最大残留限量: GB 2763–2016[S/OL]. 北京: 中国标准出版社, 2017.[2018-04-10].http://down.foodmate.net/standard/sort/3/50617.html National food safety standard: maximum residue limits for pesticides in food: GB 2763–2016[S/OL]. Beijing: China Standards Publishing House, 2017.[2018-04-10]. http://down.foodmate.net/standard/sort/3/50617.html. |

| [19] |

中国农药信息网. 农药登记数据[DB/OL].[2018-07-10]. http://www.chinapesticide.org.cn/hysj/index.jhtml. China Pesticide Information Network. Pesticide registration data[DB/OL].[2018-07-10]. http://www.chinapesticide.org.cn/hysj/index.jhtml. |

| [20] |

苏云金杆菌原粉: HG 3616–1999[S/OL]. 北京: 化学工业出版社, 1999.[2018-07-10]. http://down.foodmate.net/standard/sort/17/5850.html Bacillus thuringiensis technical: HG 3616–1999[S/OL]. Beijing: Chemical Industry Press, 1999.[2018-07-10]. http://down.foodmate.net/standard/sort/17/5850.html |

| [21] |

WHO. The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification: 2009[M]. Geneva: WHO Press, 2010: 3-5.

|

| [22] |

王济良, 王为松. 晚稻田农药使用量发展趋势分析与对策[J]. 浙江农业科学, 2005(6): 488-490. WANG J L, WANG W S. Development trend of application rates of pesticides in late rice paddy and countermeasures[J]. J Zhejiang Agric Sci, 2005(6): 488-490. DOI:10.3969/j.issn.0528-9017.2005.06.027 |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20