新型环烷基磺酰胺类化合物应用于杀菌剂领域的研究,起源于对 2-氧代环十二烷基磺酰胺类化合物的报道,其对小麦赤霉病菌 Gibberlla zeae 和梨黑星病菌 Venturia nashicola 具有较好的抑制活性[1]。随着研究的深入,对该类化合物不断进行先导展开和结构优化,相继得到了一系列结构新颖的环烷基磺酰胺类化合物,其对多种植物病原真菌表现出优异的抑制活性[2-5],且该类化合物与芳基磺酰胺类化合物相比不仅毒性降低,而且在环境中较易降解。

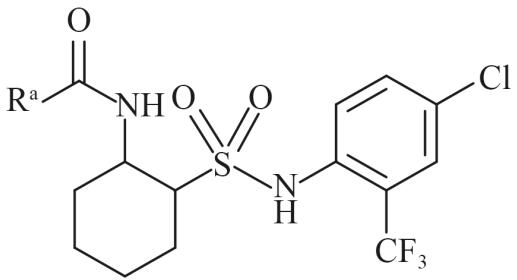

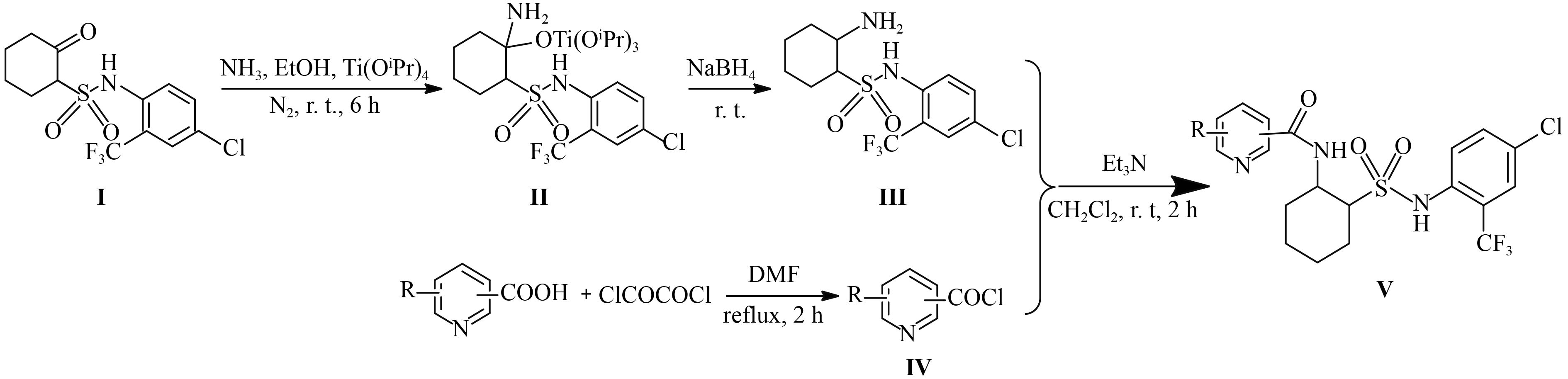

围绕着 2-氧代环烷基磺酰胺类化合物的结构改造,本研究室开展了大量工作[6-8]。为了寻求更加丰富多样化的先导结构,着眼于羰基,在结构的不断延伸和改变中,首先将羰基还原成羟基,合成了 2-羟基环烷基磺酰胺类化合物,发现其对灰霉病菌表现出较好的抑制活性,且拥有较广的杀菌谱[9-11];而后将羟基酯化,合成的 2-酰氧基环己烷基磺酰胺类化合物的杀菌活性进一步提高[12-13];但进一步研究发现,2-羟基环烷基磺酰胺结构中的羟基反应活性较低,因而限制了对其进行更广泛的衍生合成。为此提出了新的合成思路,将羟基换成氨基再衍生化。在先导化合物中引入酰胺结构是目前杀菌剂开发的一个重要思路,特别是拥有杂环结构的酰胺类化合物,在当前杀菌剂的研究开发中备受瞩目[14]。由于其同时具备了杂环和酰胺两个活性片段,所以具有较好的杀菌活性[15-17]。为此,笔者以 N-(2-三氟甲基-4-氯苯基)-2-氧代环己烷基磺酰胺 ( I) 为原料,经过还原氨化反应制备得到了重要中间体N-(2-三氟甲基-4-氯苯基)-2-氨基环己烷基磺酰胺 ( III),将化合物 III 与吡啶甲酰氯 ( IV) 对接合成了 2-酰氨基环己烷基磺酰胺系列化合物 V。合成路线见图式 1。分别采用菌丝生长速率法 (离体) 与黄瓜活体叶片法测定了目标化合物对番茄灰霉病菌 Botrytis cinerea 及其他 5 种植物病原菌的杀菌活性。

|

图式 1 目标化合物合成路线 Scheme1 Synthetic route of the title compounds |

1 材料与方法 1.1 仪器与药剂

X-5 型熔点测定仪 (温度计未校正);Bruker300-MHz 型核磁共振仪 (TMS 为内标,溶剂为 CDC1 3);IR Affinity-1 傅立叶红外变换光谱仪 (KBr 压片法);Vario EL III 元素分析仪;R-210 旋转蒸发仪 (Buchi Rotavapor);WD-9403A 型紫外-荧光分析仪。

试剂均为分析纯,二氯甲烷与三乙胺经干燥后使用。对照药剂为腐霉利 (procymidone) 与多菌灵 (carbendazim) 原药,纯度均为 95%,由沈阳化工研究院生物测定中心提供。

1.2 供试菌株番茄灰霉病菌 Botrytis cinerea Pers.、水稻纹枯病菌 Rhizoctonia solani Kühn、水稻稻瘟病菌 Pyricularia grisea、黄瓜绵腐病菌 Pythium aphanidermatum、大豆根腐病菌 Fusarium oxysporium 和辣椒疫霉 Phytophthora capsici,均由沈阳农业大学植物保护学院农药科学教研室采集、分离、培养并保存。

1.3 化合物的合成1.3.1 N-(2-三氟甲基-4-氯苯基)-2-氨基环己烷基磺酰胺 ( III) 的合成 室温及在氮气保护下,将 1.067 g (3.0 mmol) N-(2-三氟甲基-4-氯苯基)-2-氧代环己烷基磺酰胺 ( I) 和 30.0 mL 无水乙醇加入到 100 mL 圆底烧瓶中,加入 1.7 mL (6.0 mmol) 四异丙氧基钛,搅拌反应 5 min,停止通入氮气,改为通入氨气,保持反应容器密闭,并将反应装置连接到 U 型水银压力计上,维持通入氨气 (3.33~4.67 kPa)。搅拌反应 12 h,薄层层析 (TLC,展开剂为 1.0 mL 石油醚 + 1.0 mL 乙酸乙酯 + 0.3 mL 甲醇 + 0.1 mL 三乙胺) 监测。待原料反应完全后,停止通入氨气。在氮气保护下,加入还原剂硼氢化钠 0.17 g (4.5 mmol),继续反应 3 h。加入氨水 (2 mol/L,120 mL) 猝灭反应,溶液变为白色乳状,过滤,滤液用 15.0 mL 乙酸乙酯洗涤,减压浓缩除去乙醇。用乙酸乙酯 15.0 mL × 3 萃取,合并有机层,用饱和食盐水 30.0 mL 洗涤,经无水硫酸钠干燥后抽滤,滤液减压浓缩,得粗产物。经甲醇重结晶得白色粉末状固体 0.78 g,收率 72.9%。熔点 252~254 ℃。 1H NMR (CDCl 3, 400 MHz, TMS, δ):1.32~2.00 (m, 8H, 4CH 2), 2.89 (dt, J = 12.5, 3.2 Hz, 1H, CH-N), 3.79 (d, J = 2.1 Hz, 1H, CH-SO 2), 7.27~7.42 (m, 3H, Ar-H), 8.21 (s, 3H, NH 2+NH);IR(KBr), ν/cm–1:3 516,3 078。

1.3.2 取代吡啶甲酰氯 (IV) 的制备 室温下,将干燥的二氯甲烷 20.0 mL、取代吡啶甲酸 3.6 mmol、N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) 0.1 mL 加入到 50 mL 三口瓶中,磁力搅拌下,缓慢加入草酰氯 3.96 mmol,加热回流反应 2 h 即得取代吡啶甲酰氯 ( IV) 的二氯甲烷溶液。

1.3.3 N-(2-三氟甲基-4-氯苯基)-2-吡啶酰胺基环己烷基磺酰胺 ( V) 的制备 室温及在氮气保护下,将化合物 III 3.0 mmol、干燥三乙胺 6.0 mmol 和干燥的二氯甲烷 20.0 mL 加入到 100 mL 三口圆底烧瓶中,搅拌,待固体完全溶解后,缓慢滴加化合物 IV 的二氯甲烷溶液,搅拌反应 2 h。补加 20.0 mL 二氯甲烷,抽滤,并用二氯甲烷冲洗固体。滤液依次用 3 mol/L 的盐酸 15.0 mL、饱和碳酸氢钠溶液 15.0 mL 和饱和食盐水 20.0 mL 洗涤,有机层用无水硫酸钠干燥,抽滤,滤液减压浓缩得粗产物。经柱层析 [V (石油醚) : V (乙酸乙酯) = 3 : 1] 和丙酮重结晶获得目标化合物 V。

1.4 抑菌活性测定1.4.1 菌丝生长速率法 采用菌丝生长速率法[18]测定各化合物对番茄灰霉病菌及其他 5 种病原真菌的抑制活性。以腐霉利和多菌灵原药为对照药剂,普筛质量浓度为 50 mg/L,梯度质量浓度为 100、25、6.25、1.56、0.39 mg/L。经接种培养后,测量菌落直径,按 (1) 式计算抑制率,并计算 EC 50 值。每种化合物和对照药剂均设 3 次重复。

| ${\text{抑制率}} /{\text{\% }}{\rm{ = }}\frac{{{\text{对照菌落直径}}{\rm{ - }}{\text{处理菌落直径}}}}{{{\text{对照菌落直径}}{\rm{ - }}{\text{菌饼直径}}}}\! \times \!100$ | (1) |

1.4.2 黄瓜活体叶片法 采用黄瓜活体叶片法[19]测定各化合物对番茄灰霉病菌的防治效果。先准确称取 20 mg 化合物,与 15 mg 吐温-20 混匀后,用 0.1 mL DMSO 溶解,再将其与 7.5 mg 农乳 500 和 30 mg 农乳 600 混合,溶解到 0.4 mL 二甲苯中,最后用二甲苯补足至 1 mL,配制成含化合物质量分数为 2% 的乳油,用水稀释成 500 mg/L 的供试药液试液。将腐霉利原药配制成 2% 腐霉利乳油,并以此为对照药剂,以喷洒不含目标化合物的乳油溶液为空白对照。待黄瓜幼苗长至两片子叶时,均匀喷施药液。待药液自然晾干后,在每片子叶中部接种直径为 5 mm 的灰霉病菌菌饼,置于智能人工气候箱内,在 24 ℃ ± 1 ℃、相对湿度 90% 以上及黑暗:光照 = 12 h:12 h 条件下培养,待空白对照充分发病后测量病斑直径,以抑制率大小考察防治效果。每处理设 5 个重复。

2 结果与分析 2.1 化合物的合成与结构鉴定目标化合物 N-(2-三氟甲基-4-氯苯基)-2-吡啶酰胺基环己烷基磺酰胺 ( V) 是由取代吡啶甲酰氯与 2-氨基环己烷基磺酰胺化合物在三乙胺催化下进行酰胺化反应制得的,所采用的反应条件温和,反应时间短,反应进度及收率均较为理想,个别反应收率达 99%,且采用该方法无副反应发生,目标化合物纯化方法简单,许多化合物只需进行重结晶处理即可纯化。在制备取代吡啶甲酰氯过程中发现,采用减压蒸馏进行纯化时,碳化现象经常发生,较难获得取代吡啶甲酰氯纯品。因此,试验中所采用的酰氯为现制的取代吡啶甲酰氯的二氯甲烷溶液,中间未对酰氯进行纯化,而后进行的酰胺化反应试验结果也较为理想,所得产物结构正确。

目标产物的理化性质及元素分析数据见表 1,核磁共振氢谱和红外谱图数据见表 2。

|

|

表 1 目标化合物理化数据及元素分析结果 Table 1 Physico-chemical data and elemental analysis of the title compounds |

|

|

表 2 目标化合物 1H NMR 和 IR 数据 Table 2 The 1H NMR and IR date of the title compounds |

2.2 杀菌活性

2.2.1 目标化合物对灰霉病菌的杀菌活性 菌丝生长速率法测定结果 (表 3) 表明:在 50 mg/L 下,所有目标化合物 ( V) 对番茄灰霉病菌均表现出一定的抑制活性,其中化合物 V-2、 V-6 和 V-8 的抑制率均大于 70%。活体叶片法测定结果 (表 3) 表明:在 500 mg/L 下,化合物 V-8 对灰霉病菌的防效最高,达 79.17%,高于对照药剂腐霉利;此外,化合物 V-1、 V-9、 V-10 和 V-14 的防效也均高于 70%,表现出较好的杀菌活性。值得注意的是,有些化合物的离体与活体活性测定结果存在较大差异,如化合物 V-1 在 50 mg/L 下对灰霉病菌的离体抑制率为 75.81%,但在 500 mg/L 下活体防效仅为 14.65%。

|

|

表 3 化合物 V 对番茄灰霉病菌的杀菌活性 Table 3 Fungicidal activities of compounds V against B. cinerea in vitro and in vivo |

对初筛活性较好的几个化合物进行了精密毒力测定。结果 (表 4) 表明:化合物 V-8 和 V-11 的 EC 50 值分别为 1.41 和 9.79 mg/L,其中 V-8 的活性高于对照药剂腐霉利 (EC 50 值为 4.21 mg/L)。

|

|

表 4 化合物 V 对番茄灰霉病菌的毒力 Table 4 The toxicity values of compounds V against B. cinerea in vitro |

初步构效关系分析发现,对于目标化合物 ( V),当吡啶甲酸上取代基为卤素时,在同样取代基位置引入溴原子或氯原子比引入氟原子能够获得对番茄灰霉病菌更好的抑制效果,如化合物 V-2、 V-3 的活性要优于化合物 V-4、 V-5;当取代吡啶甲酸基团上再额外引入氟原子时,化合物的离体活性有所降低,这与一般认为的引入含氟基团可提高化合物活性的观点有所出入。而对于活体活性筛选结果来说,构效关系与离体活性测定所得结论则恰好相反,当取代基为卤素时,氟原子的引入反而有助于化合物活体防效的提高。而且,对于离体活性测定结果,吡啶甲酸上取代基为吸电子基团时,化合物活性整体上要优于取代基为给电子基团时的活性;而活体活性测定结果则相反。当进行化合物的活体活性筛选时,要涉及到病原菌、寄主植物与药剂三者间的相互作用,即化合物的活性受更多因素的影响。因此,或是由于化合物在植物体表和体内传导性能的差异,或是化合物加工剂型不适合,都有可能引起该类化合物活体与离体活性测定结果的差异。

2.2.2 目标化合物对其他 5 种植物病原菌的杀菌活性 测定结果 (表 5) 表明:在 50 mg/L 下,目标化合物对水稻纹枯病菌、水稻稻瘟病菌、大豆根腐病菌、黄瓜绵腐病菌和辣椒疫霉 5 种植物病原菌均有一定的抑制活性,部分化合物的抑制率高于 60%。其中,化合物 V-6、 V-7 和 V-8 表现较好。精密毒力测定结果 (表 6) 表明:化合物 V-7 和 V-8 对大多数供试病原菌表现出较好的抑制活性,特别是 V-7,对水稻稻瘟病菌、大豆根腐病菌、黄瓜绵腐病菌的 EC 50 值分别为 3.4、8.1 和 2.7 mg/L,对黄瓜绵腐病菌的 EC 50 值低于对照药剂多菌灵 (EC 50 值为 4.4 mg/L)。

|

|

表 5 化合物 V 对 5 种植物病原菌的抑制作用 (50 mg/L) Table 5 The inhibition of compounds V against 5 fungus species in vitro (50 mg/L) |

|

|

表 6 化合物 V 对 5 种植物病原菌的 EC 50 值 Table 6 The EC 50 values of compounds V against 5 fungus species in vitro |

3 结论与讨论

2-吡啶酰胺基环己烷基磺酰胺的合成是对环己烷基磺酰胺类结构的进一步延伸和丰富。本研究从 2-氧代环己烷基磺酰胺出发,对羰基衍生获得氨基,并进一步获得了 15 个结构全新的 2-吡啶酰氨基环己烷基磺酰胺类化合物。将羰基转换成氨基,提高了化合物的反应活性,从而使得该类化合物结构更加具有可变性,也提升了向主体结构中引入多样化活性结构的可操作性,以此来达到提高化合物生物活性的目的。杀菌活性测定结果表明:化合物 V-2、 V-6 和 V-8 对番茄灰霉病菌的杀菌活性较好,与对照药剂腐霉利相当;此外,化合物 V-6、 V-7 和 V-8 的杀菌谱较广,对水稻纹枯病菌、水稻稻瘟病菌、大豆根腐病菌、黄瓜绵腐病菌和辣椒疫霉也表现出一定的杀菌活性。

环烷基磺酰胺类化合物是杀菌剂家族中新的一员,虽然已开展了许多工作,对于其杀菌谱和作用机制也都开展了相关研究[20-21],但对于该类化合物的整体研究仍处于初步阶段,有待进一步深入。

| [1] |

汪晓平, 王道全, 等. N-取代-α-氧代环十二烷基磺酰胺的合成及其杀菌活性

[J]. 高等学校化学学报, 1997, 18(6): 889–893.

WANG X P, WANG D Q. Synthesis and antifungal activity of N-substituted-α-oxocyclododecylsulphonamides [J]. Chem J Chin Univ, 1997, 18(6): 889–893. |

| [2] |

杨红业, 闫晓静, 袁会珠, 等. 含氟2-氧代环己基磺酰胺的合成及杀菌活性[J]. 农药学学报, 2010, 12(4): 449–452.

YANG H Y, YAN X J, YUAN H Z, et al. Synthesis and fungicidal activity of 2-oxocyclohexylsulfonamides containing fluorine[J]. Chin J Pestic Sci, 2010, 12(4): 449–452. |

| [3] |

梁晓梅, 方学琴, 董燕红, 等. N-(芳基磺酰氨基乙基)-1,6-己内酰胺的合成及杀菌活性

[J]. 农药学学报, 2008, 10(2): 156–160.

LIANG X M, FANG X Q, DONG Y H, et al. Synthesis and fungicidal activity of N-(arylsulfonylaminoethyl)-1,6-caprolactam [J]. Chin J Pestic Sci, 2008, 10(2): 156–160. |

| [4] | HEN N, BIALER M, WLODARCZYK B, et al. Syntheses and evaluation of anticonvulsant profile and teratogenicity of novel amide derivatives of branched aliphatic carboxylic acids with 4-aminobenzensulfonamide[J]. J Med Chem, 2010, 53(10): 4177–4186. doi:10.1021/jm100170w |

| [5] |

梁晓梅, 王道全, 杨红业, 等. 1-氧代四氢萘基-2-磺酰胺, 其制备方法和作为杀菌剂的用途: 中国, CN101503381A[P]. 2009-08-12.

LIANG X M, WANG D Q, YANG H Y, et al. Preparation method of 1-oxotetralyl-2-sulfonamide and its usage as a fungicide: China, CN101503381A[P]. 2009-08-12. |

| [6] | LI X H, YANG X L, LING Y, et al. Synthesis and fungicidal activity of novel 2-oxocycloalkylsulfonylureas[J]. J Agric Food Chem, 2005, 53(6): 2202–2206. doi:10.1021/jf0403944 |

| [7] | LI X H, YANG X L, LIANG X M, et al. Synthesis and biological activities of 2-oxocycloalkylsulfonamides[J]. Bioorg Med Chem, 2008, 16(8): 4538–4544. doi:10.1016/j.bmc.2008.02.048 |

| [8] | LI X H, JI M S, QI Z Q, et al. Synthesis of 2-amino-6-oxocyclohexenyl-sulfonamides and their activity against Botrytis cinerea [J]. Pest Manag Sci, 2011, 67(8): 986–992. doi:10.1002/ps.v67.8 |

| [9] | LI X H, WU D C, QI Z Q, et al. Synthesis, fungicidal activity, and structure-activity relationship of 2-oxo- and 2-hydroxy-cycloalkylsulfonamides[J]. J Agric Food Chem, 2010, 58(21): 11384–11389. doi:10.1021/jf102348x |

| [10] | LI X H, PAN Q, CUI Z N, et al. Synthesis and fungicidal activity of N-(2,4,5-trichlorophenyl)-2-oxo-and 2-hydroxy-cycloalkylsulfonamides [J]. Lett Drug Des Discov, 2013, 10(4): 353–359. doi:10.2174/1570180811310040009 |

| [11] |

李兴海, 吴德财, 祁之秋, 等. 2-氧代和2-羟基环烷基磺酰胺对14种病原真菌的杀菌活性[J]. 农药学学报, 2011, 13(4): 423–426.

LI X H, WU D C, QI Z Q, et al. Fungicidal activity of 2-oxo and 2-hydroxycycloalkylsulfonamides against 14 fungus species[J]. Chin J Pestic Sci, 2011, 13(4): 423–426. |

| [12] | LI X H, CUI Z N, CHEN X Y, et al. Synthesis of 2-acyloxycyclohexylsulfonamides and evaluation on their fungicidal activity[J]. Int J Mol Sci, 2013, 14(11): 22544–22557. doi:10.3390/ijms141122544 |

| [13] |

陈小员, 李兴海, 吴德财, 等. 2-酰氧基环己烷基磺酰胺的组合合成与杀菌活性[J]. 农药学学报, 2014, 16(6): 651–658.

CHEN X Y, LI X H, WU D C, et al. Combinatorial synthesis and fungicidal activity of 2-acyloxycyclohexylsulfonamides[J]. Chin J Pestic Sci, 2014, 16(6): 651–658. |

| [14] |

杨吉春, 张金波, 柴宝山, 等. 酰胺类杀菌剂新品种开发进展[J]. 农药, 2008, 47(1): 6–9.

YANG J C, ZHANG J B, CHAI B S, et al. Progress of the development on the novel amides fungicides[J]. Agrochemicals, 2008, 47(1): 6–9. |

| [15] | YE Y H, MA L, DAI Z C, et al. Synthesis and antifungal activity of nicotinamide derivatives as succinate dehydrogenase inhibitors[J]. J Agric Food Chem, 2014, 62(18): 4063–4071. doi:10.1021/jf405437k |

| [16] | WU Z B, HU D Y, KUANG J Q, et al. Synthesis and antifungal activity of N-(Substituted pyridinyl)-1-methyl(phenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide derivatives [J]. Molecules, 2012, 17(12): 14205–14218. doi:10.3390/molecules171214205 |

| [17] |

廖国辉, 张阳, 魏宁宁, 等. 1-甲基-3-二氟甲基-4-吡唑酰胺类衍生物的合成及其抑菌活性[J]. 合成化学, 2011, 19(1): 19–23.

LIAO G H, ZHANG Y, WEI N N, et al. Synthesis and antifungal activity of 1-methyl-3-difluoromethyl-4-pyrazole-carboxamide derivatives[J]. Chin J Synth Chem, 2011, 19(1): 19–23. |

| [18] |

农药室内生物测定试验准则杀菌剂第2部分: 抑制病原真菌菌丝生长试验平皿法: NY/T 1156.2—2006[S]. 北京: 中国农业出版社, 2006.

Pesticides guidelines for laboratory bioactivity tests: part 2: petri plate test for determining fungicide inhibition of mycelial growth: NY/T 1156.2—2006[S]. Beijing: China Agriculture Press, 2006. |

| [19] |

李兴海, 芮朋, 潘强, 等. 2-氧代-2-苯基乙磺酰胺化合物组合合成与杀菌活性研究[J]. 农药学学报, 2016, 18(1): 28–36.

LI X H, RUI P, PAN Q, et al. Combined synthesis and fungicidal activity evaluation of the 2-oxo-2-phenyl ethyl sulfonamide derivatives[J]. Chin J Pestic Sci, 2016, 18(1): 28–36. |

| [20] |

薛春生, 何瑞玒, 李兴海, 等. 环烷基磺酰胺类化合物对辣椒疫霉的抑制作用[J]. 植物保护, 2016, 42(1): 214–218.

XUE C S, HE R H, LI X H, et al. Inhibition effect of cycloakylsulfonamide on Phytophthora capsici [J]. Plant Prot, 2016, 42(1): 214–218. |

| [21] |

祁之秋, 孙青彬, 李兴海, 等. N-(2,4,5-三氯苯基)-2-氧代环己烷基磺酰胺对灰葡萄孢的抑制作用

[J]. 农药学学报, 2014, 16(5): 523–528.

QI Z Q, SUN Q B, LI X H, et al. Inhibitory effect of N-(2,4,5-trichlorophenyl)-2-oxocyclohexylsulfonamide against Botrytis cinerea [J]. Chin J Pestic Sci, 2014, 16(5): 523–528. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19