自流式注射法是一种新型施药技术,主要利 用蒸腾拉力将注入树体内的药物运输到叶片中[1],具有药剂吸收率高、见效快、无污染、设备价格 低、易于使用等优点[2, 3]。

自流式注射法的核心问题之一是对树体吸收 药液量的研究。在实际操作中常存在如下问题: 若药剂稀释倍数过大,则药液不能完全被树体吸 收;若稀释倍数过小,则高浓度的药液易对树体 产生药害。因此,目前已有不少研究拟通过明确 影响树体吸收量的因素来调控其吸收量,以减少 药害的发生[4, 5, 6, 7, 8, 9]。但目前尚未见关于在特定时间内 依据某一变量定量计算苹果树体吸收量方面的研 究报道。

本研究以纯水为注射液,在 7-11 月期间对注 射时的初始流速、注射过程中流速及树体吸收量 进行了连续的动态观察,旨在明确苹果树体有效 吸收期并建立初始流速 v0 与有效吸收期内树体对注射液吸收量的回归方程,以期为估测苹果树对 其他药剂的吸收量提供参考。

1 供试材料及方法 1.1 试验材料所用苹果树为河北农业大学标本园内 15 年生 盆栽树,品种为嘎拉,其主干直径为 13~15 cm; 供试药剂用纯水代替;仪器主要有自流式枝干注 射器 (广州东莞市倍特包装材料有限公司) 及充电 式电钻 (上海日立电动工具有限公司)。

1.2 试验方法 1.2.1 树体的有效吸收期测定试验地点为河北 农业大学标本园,时间为 2014 年 7 月至 11 月,每月进行 1 次试验,均于无风、晴天的 9:00 am 开 始。于树体基部钻 2 个孔径 3 mm、深 3 cm 的注 射孔,将 500 mL 纯水注入带有刻度的注射袋中,挂在离钻孔 120 cm 高的位置。分别于试验开始后0、3、6、9、12、24、27、30、33、36、48、72 及 96 h 使用秒表记录输液器滴壶中滴落 1 滴液体的 时间,并通过计算每时段注射袋中水平液面的刻 度差记录该时段的吸收量,树体在 0~96 h 内的吸 收量计为总吸收量。同时记录温度。试验重复 6 次。

1.2.2 建立初始流速 v0 与有效吸收期内吸收量的回归方程利用 SPSS 17.0 统计软件对测试数据 进行回归分析,将各个相邻观测时间对应的流速 及 v0 与有效吸收期内树体吸收量分别作散点分布 图,由散点分布图形式确立回归模型和回归方 程。

1.2.3 验证回归方程的准确性按 1.2.1 节方法进 行注射试验,记录初始流速 v0 与 48 h 内树体的吸 收量。将 v0 代入 1.2.2 节所建立的回归方程中,计算出树体 48 h 的吸收量,并将其与实际测定的 记录值进行对比,计算差异率,筛选最佳回归方 程。

1.3 数据分析通过秒表测出滴壶中滴落 1 滴液体的时间 (t),计算出 60 s 内滴落的液滴数 (S):S = 60/t;已知 1 滴液体的体积为 0.05 mL,由此可得 1 滴液体滴 落时间与流速的转化公式 (1):

其中,v = 流速 (mL/min),S = 60 s 内滴落的液滴数,t = 1 滴液体滴落的时间 (s)。

差异率 (D) 计算公式见式 (2):

其中,Sj = 吸收量计算值(mL),Sc = 吸收量实 测值(mL)。

数据采用 Excel 进行整理、计算和绘图,通过SPSS 17.0 数据分析软件进行差异显著性分析。

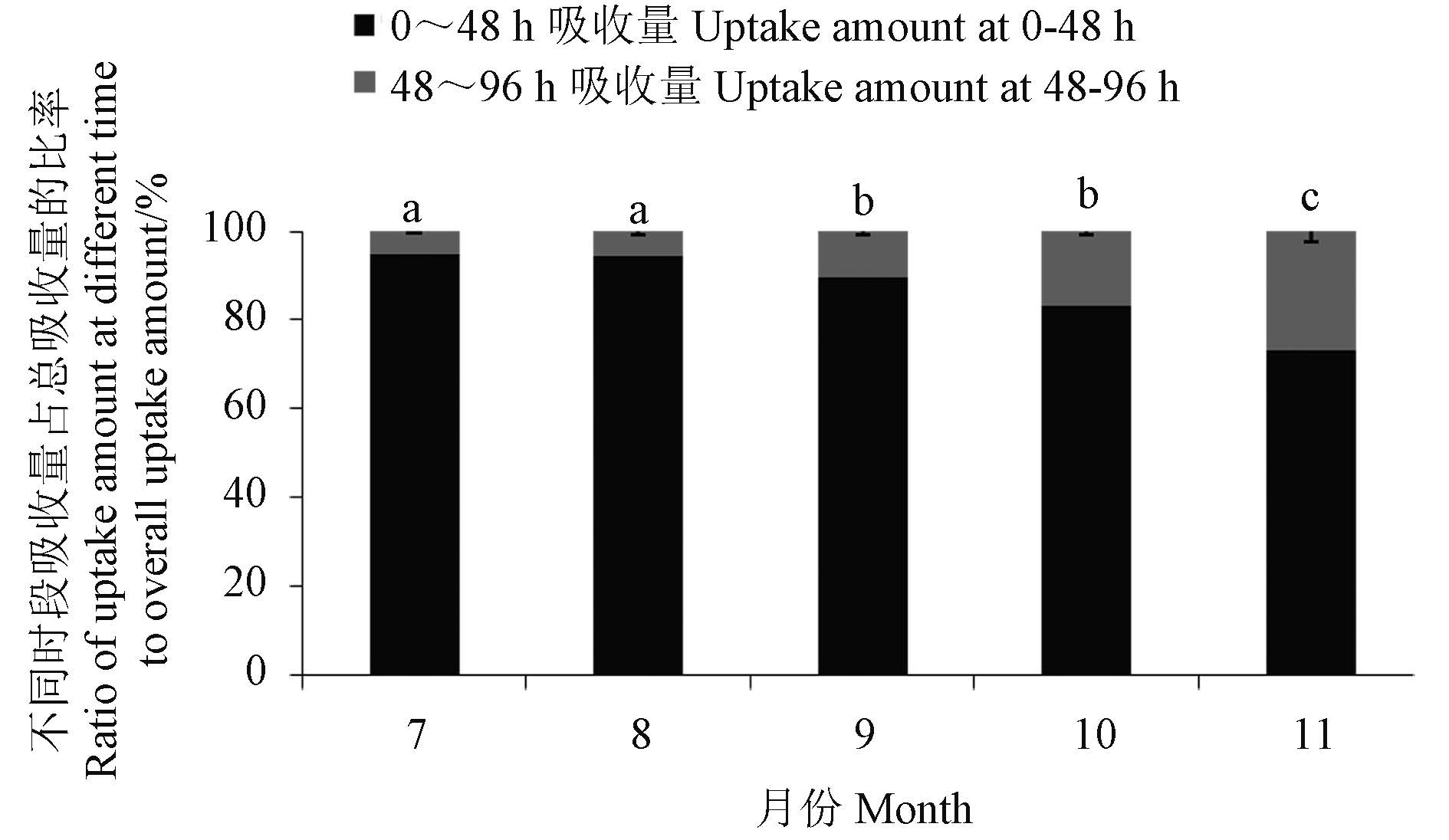

2 结果与分析 2.1 树体有效吸收期的确立结果表明,开始注射后不同时间段内苹果树 体吸收量占总吸收量 (0~96 h 内吸收量) 的百分比 存在显著差异。由图 1 可知:在 7-11 月份,注射 开始后 0~48 h 苹果树体吸收量占总吸收量的 80% 左右,显著高于开始注射后 48~96 h 期间的 吸收量,说明树体吸收注射液的主要时间段是在 开始注射后 0~48 h,因此将开始注射后 0~48 h 定为有效吸收期;此外,树体 48~96 h 吸收量占 总吸收量的比率随月份的推移而逐渐增加,其中 11 月份处理组 48~96 h 吸收量占总吸收量的 26.5%,显著高于其他月份。

|

注:相同小写字母表示数据在 5% 水平差异不显著。 Note: The same lowercase letters indicate the data no significant difference at P = 0.05 level. 图 1 树体不同月份 0~48 h 及 48~96 h 吸收量占总吸收量的比率 Fig. 1 The ratio of uptake amount at 0-48 h and 48-96 h with different months to overall uptake amount in trees |

由表 1 可知,不同月份相邻观测时间与 对应的流速间存在极显著的一元线性关系和幂函 数曲线关系,且一元线性回归方程与幂函数曲线 回归方程的决定系数 (R2) 均在 0.8 以上。

|

|

表 1 相邻观测时间与对应流速间的回归方程 Table 1 Regression equations of adjacent observation time corresponding to the flow speed |

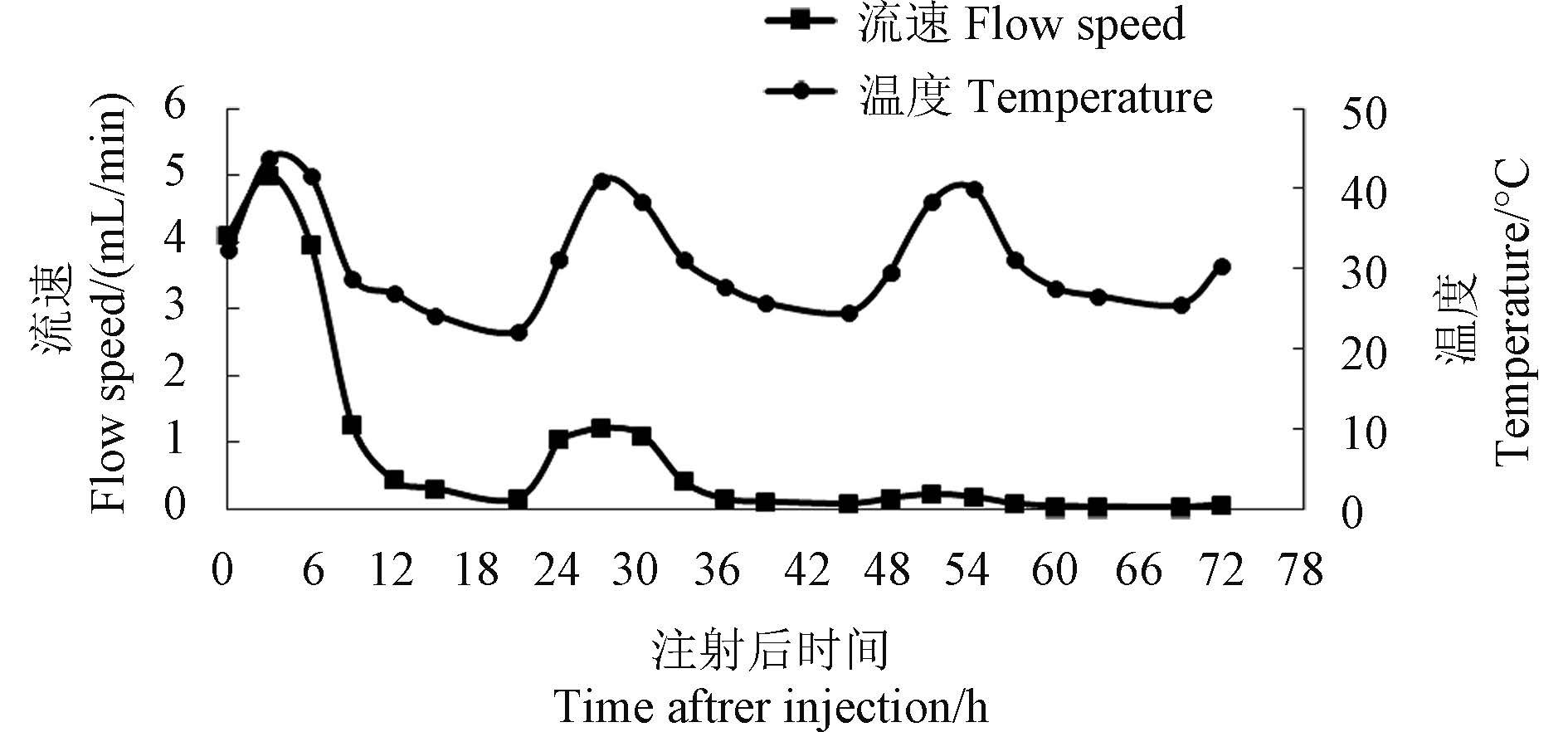

在开始注射后 72 h 内,7 月份处理组中温度对流速均具有一定的影响 (图 2 ),且流速的变化曲线与温度变化曲线在 0~72 h 内具有正相关性:温度上升时流速亦上 升,温度下降则流速也下降。

|

图 2 7 月份处理组温度对流速的影响 Fig. 2 Influence of temperature on the flow speed in July |

测定结果表明,7-11 月 试验期间,初始流速 v0 与其 48 h 内吸收量之间存 在极显著的一元线性关系和幂函数曲线关系 (P = 0.01)。其中,一元线性回归方程为 y = 819.058v0 - 60.540,R2 = 0.758;幂函数曲线回归方程为 y = 813.543v0 0.816,R2 = 0.778。

2.3.2 回归方程的检验将测试结果代入所建立 方程中,分别计算出苹果树体 48 h 内的吸收量,并将实测吸收量与计算值进行比较,计算差异 率。由表 2 可知:在初始流速为 0~1 mL/min 时,采用一元回归方程计算所得吸收量与实际吸 收量的差异率显著高于采用幂函数方程计算的差异率;在初始流速为 2~4 mL/min 时,幂函数方 程的差异率显著高于一元回归方程;在初始流速 为 1~2 mL/min 时,则采用一元回归方程与幂函 数方程的差异率无显著差异。但无论采用一元回 归方程还是幂函数方程,计算所得吸收量与实测吸收量的差异率均较大,都在 20%~30% 之间。

|

|

表 2 吸收量实测值与方程计算值比较 Table 2 Comparison of the actual measured value and calculated value on uptake |

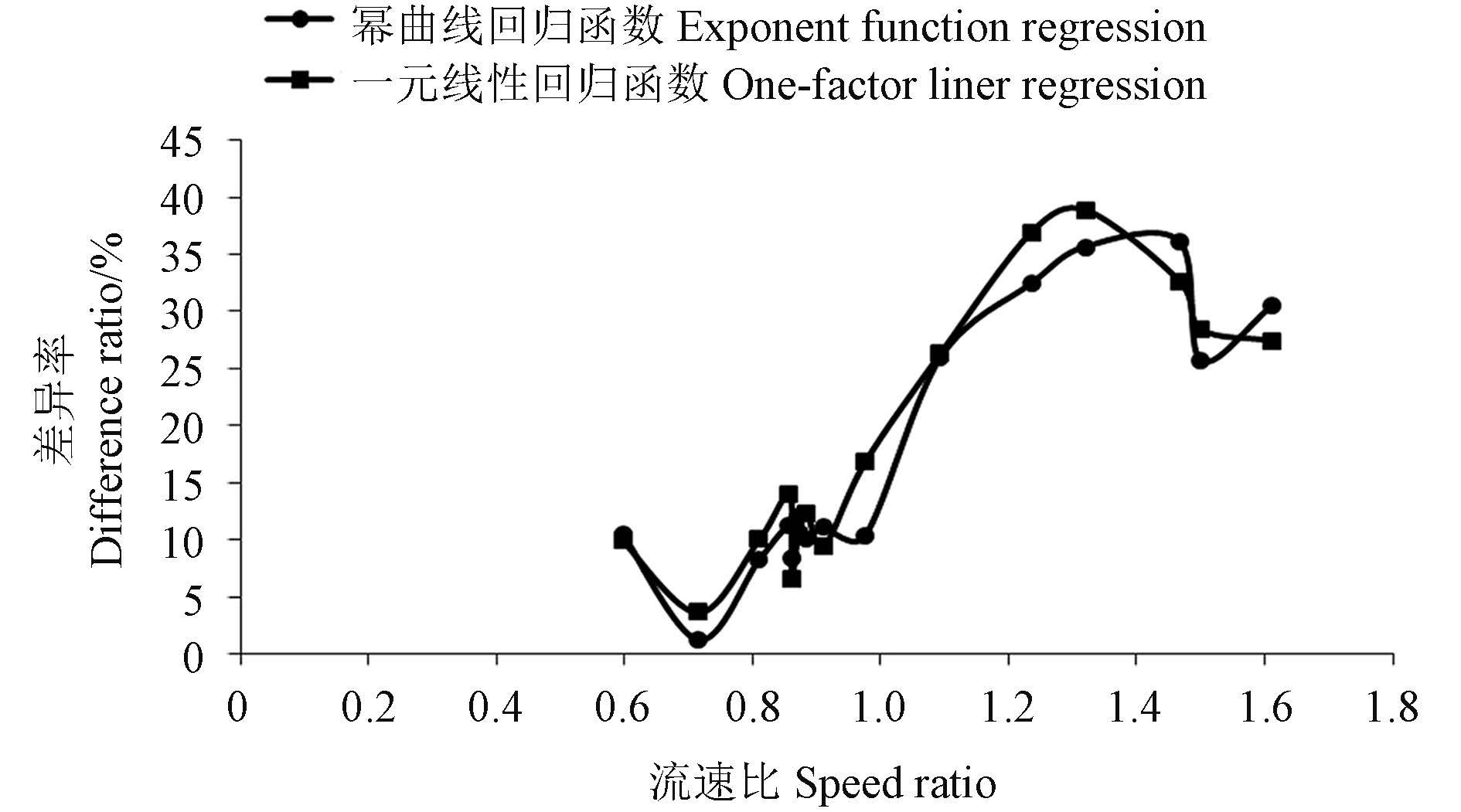

2.3 节中对回归方程的检验表明,样本实测值 与方程计算值的差异率均大于 20%。为降低差异 率,通过对数据的分析,发现差异率大小与初始 流速 v0 和 v3 的比值 (流速比,v0/v3) 有关,因此进 一步就各样本吸收量差异率与其流速比的关系进 行了分析。由图 3 可知:当流速比在 0.6~1 时,一元回归函数与幂函数方程的差异率均小于 20%,且两类函数的变化趋势相似;当流速比在 1~1.6 时,两函数方程的差异率均大于 20%。说 明流速比是影响差异率的主要原因,且该值为 1 是差异率大于 20% 的临界值。

|

图 3 流速比对吸收量实测值与方程计算值差异率的影响 Fig. 3Influence of speed ratio on difference ratio between the actual measured and calculation value about absorption |

测定结果表明,7-11 月试验期间,初始流速 v0 与注射开始后 48 h 内苹果 树体的吸收量之间存在极显著的一元线性关系和 幂函数曲线关系 (P = 0.01)。当流速比 (v0/v3) 为 0.6~1 时,一元线性回归方程为 y = 842.832v0 - 26.732,R2 = 0.824,幂函数曲线回归方程为 y = 877.427v0 0.705,R2 = 0.774;当流速比为 1~1.6 时,一元线性回归方程为 y = 528.460v0 + 69.395,R2 = 0.966,幂函数曲线回归方程为 y = 588.696v0 0.955,R2 = 0.972。

2.5.2 回归方程的检测按初始流速 v0 的范围及 流速比,分别将 v0 代入所建立的方程中,计算 48 h 内苹果树体的吸收量,比较实测吸收量与方 程计算值的差异率。由表 3 可知,区分流速比 后,采用一元函数回归方程与幂函数回归方程时 的差异率均小于 15%。其中,当流速比为 0.6~1 时,初始流速为 0~1 mL/min,一元函数与幂函数 方程的差异率无显著性差异,初始流速为 1~ 4 mL/min,则一元函数方程的差异率显著低于幂 函数方程;当流速比为 1~1.6 时,一元函数与幂 函数方程的差异率无显著性差异。

|

|

表 3 区分流速比时吸收量实测值与方程计算值比较 Table 3 Comparison of actual measured value and calculated value on uptake based on the speed ration |

研究发现,苹果树体吸收药液的主要时间段 是在开始注射后 0~48 h,因此以开始注射后 0~48 h 为有效吸收期。其原因可能是由于树体对 伤口存在自我修复能力,注射过程中,树体破损 的伤口慢慢恢复,导致后期药液进入树体的阻力 逐渐增大,树体对药液的吸收量减少。同时也发 现,开始注射后 48~96 h 期间树体吸收量占总吸 收量的比率随试验月份的推移而逐渐增大,这可 能是因为 7~8 月份时树体的新陈代谢较旺盛,其 自我修复能力较强,而 11 月份时树体即将进入休 眠状态,新陈代谢较缓慢,其自我修复能力下 降,对破损组织的修复较慢,因此导致 11 月份处 理组树体 48~96 h 吸收量占总吸收量的比率显著 高于其他月份的现象。

本研究还发现,不同月份处理,相邻观测时 间点与药液流速之间具有极显著的一元函数与幂 函数关系。其原因是由于注射过程中流速随温度 的变化而变化:温度上升时流速升高,温度下降 时流速亦下降,相邻观测时间点之间温度的规律性变化导致了流速呈规律性变化。根据这种相邻 观测时间对应流速间的规律性变化,笔者猜测某 一时间点流速与吸收量之间亦可能存在某种规律 性。

药液流速比 (v0/v3) 是影响回归方程估测吸收 量准确性的关键因素之一。本研究发现,同一天 注射的样本中,既有 v0 > v3 的情况,也有 v0 < v3 的情况。这可能是由树体自身的差异性导致的: 不同树体内的自然存水情况不同,当蒸腾拉力一 定时,若树体内存水较少,则其负压相对较大,此时树体吸收药液的动力既有树体内的负压又有 外界的蒸腾拉力,因此流速较快。一般情况下,注射开始后 3 h (12:00 am) 时的温度较初始注射时 (9:00 am) 高,虽然 12:00 am 时外界的蒸腾拉力大 于 9:00 am 时的蒸腾拉力,但由于已经过 3 h 的吸 收,树体内存水已趋于饱和,负压可能消失,此 时的吸收动力仅为蒸腾拉力,因此流速 v3 可能小 于初始流速 v0;若树体内本身存水较多,则负压 较小,当树体内负压与外界蒸腾拉力之和小于 12:00 am 时的蒸腾拉力时,即会出现 v0 < v3 的情 况。同时当 v0 一定,v3 > v0 时,初始注射时间 (9:00 am) 至注射开始后 3 h (12:00 am) 的吸收量会大于流速比值小时对应的吸收量。由于开始注射 至 3 h 时的流速较其他时段快,且此阶段的吸收量 在 48 h 内吸收量中所占的比重亦较大,因此需依 据不同的 v0/v3 比值建立相应的拟合方程,从而保 证方程计算的结果更加贴近树体实际吸收量。

| [1] | 贺红. 树干注药杀虫机理及防治技术研究[D]. 杨陵:西北农林科技大学, 1998:23-24. HE H. Study on pesticidal mechanism and pests control techniques for trunk injection[D]. Yangling:Northwest A&F University, 1998:23-24. |

| [2] | 陈树利, 刘建华, 张树怀. 树木病虫害防治树干注射施药技术的应用[J]. 现代农业, 2003(4):24. CHEN S L, LIU J H, ZHANG S H. The application of the trunk injection[J]. Mod Agric, 2003(4):24. |

| [3] | 董英, 汪维云, 吴春笃, 等. 桃树茎部施药的生理基础研究[J]. 农业机械学报, 1999, 30(5):76-80. DONG Y, WANG W Y, WU C D, et al. Physiologic effect of pesticide injection on peach trunk[J]. Trans Chin Soc Agric M, 1999, 30(5):76-80. |

| [4] | 田鹏鹏, 冯超, 唐光辉, 等. 树干自流式注药法中影响药剂吸收因子研究[J]. 林业学报, 2009, 45(6):92-97. TIAN P P, FENG C, TANG G H, et al. Factors on absorption of trees to imidacloprid liquid formulation with auto flowing trunk injection[J]. Sci Silvae Sin, 2009, 45(6):92-97. |

| [5] | 吴春笃, 王光亮, 沈林生. 久效磷在悬铃木植株体内动态分布的研究[J]. 农业工程学报, 1994, 10(4):96-101. WU C D, WANG G L, SHEN L S. Research on the dynamic distribution of azodrin in plane tree[J]. Trans CSAE, 1994, 10(4):96-101. |

| [6] | SÁNCHEZ-ZAMORA M A, FERNÁNDEZ-ESCOBAR R. Uptake and distribution of trunk injections in conifers[J]. J Arboric, 2004, 30(2):73-79. |

| [7] | 唐光辉. 一种新型杀虫注干液剂的研制与应用基础研究[D]. 杨陵:西北农林科技大学, 2007:39-42. TANG G H. Research and development of a new kind of liquid formulation for trunk injection[D]. Yangling:Northwest A&F University, 2007:39-42. |

| [8] | 田璐洋. 大叶女贞茎直径变化与树干液流速率变化关系的研究[D]. 保定:河北农业大学, 2011:63-66. TIAN L Y. Study on the relationship between variation of stem diameter and sap flow about Ligustrun lucidum[D]. Baoding:Agricultural University of Hebei Province, 2011:63-66. |

| [9] | SÁNCHEZ ZAMORA M A, FERNÁNDEZ ESCOBAR R. Injector-size and the time of application affects uptake of tree trunk-injected solutions[J]. Sci Hortic, 2000, 84(1-2):163-177. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18