随着人们环保意识的日益加强,农药剂型正向着水性、粒状、缓释、高含量、多功能化等方向发展,随之出现了水乳剂、悬浮剂、水分散粒剂等环保型农药新剂型[1, 2, 3]。悬浮剂属于固-液粗分散体系,在贮存中易出现析水、稠化、沉积、结块等问题;水分散粒剂在粒性化过程中易影响其在水中的再分散性,且稀释后易发生聚集和沉降等。目前,传统的小分子助剂很难满足该类剂型加工需要[4, 5]。因此,需要开发专用型、具有高分子质量、对环境安全的润湿剂和分散剂。新型助剂尤其是阴离子型表面活性剂,可与农药原药中的某些官能团形成氢键等作用力,从而在农药外形成一层紧密的包裹层,通过空间位阻效应和静电斥力作用等,阻止原药颗粒间的聚集,起到增加悬浮稳定性的效果[6, 7, 8]。

近20年来各大农药助剂公司先后研发出许多性能优异的高分子助剂,多数为阴离子型表面活性剂。如由美国亨斯曼公司开发的羧酸盐类分散剂Tersperse2700,其在水分散粒剂和悬浮剂中的应用效果突出[9];荷兰阿克苏诺贝尔公司开发的木质素磺酸盐系列,用于加工水分散粒剂和悬浮剂时分散性能优异[9]。而非离子分散剂主要以亲水的聚氧乙烯基团(EO)和憎水的聚氧丙烯基团(PO)的嵌段共聚物为主,如德国 BASF 公司研制的聚氧乙烯-聚氧丙烯嵌段共聚物等[9]。我国在农药新型助剂创制上起步较晚,与国外大公司相比虽然还缺少有自主知识产权的产品,但近年来也陆续开发出系列专用、高分子质量的新型农药润湿剂和分散剂,如环氧乙烷-环氧丙烷嵌段共聚物类、磺酸盐类、聚羧酸盐类、Gemini琥珀酸盐类和磷酸酯类等。

为了系统评价新型助剂的应用性能,本研究建立了一套快速的农药润湿剂和分散剂评价体系,并通过模式药剂典型剂型——50%多菌灵悬浮剂的研制进行了验证试验,以期为新助剂的开发及使用提供参考。 1 材料与方法 1.1 供试材料 1.1.1 供试药剂

98%多菌灵(carbendazim)原药(江苏凯江农化产品有限公司)。对照助剂:聚羧酸型梳装共聚物分散剂[Tersperse2700(简写为2700)和Terwet1004(简写为1004),威来惠南集团(中国)有限公司]、烷基萘磺酸缩聚物(D450,阿克苏诺贝尔中国有限公司);供试助剂:聚羧酸盐类分散剂(GY-1252和GY-1256,北京广源益农化学有限责任公司)、未知品系(KY-816和KR-06,上海师范大学)、Gemini琥珀酸盐类(GSS260、GSS451、GSS460、GSS462和AEOSS7,南通大学江山农化)和木质素磺酸盐(GCL4-1,华南理工大学)。除Gemini琥珀酸盐类为液体助剂外,其余均为固体助剂。硅酸镁铝,苏州中材矿物材料公司;丙三醇(分析纯),国药集团化学试剂有限公司。 1.1.2 主要仪器

HY-02型万能粉碎机(北京环亚天元机械技术有限公司);MC-AO微型台式气流粉碎机(江苏省宜兴市优特粉体机械设备有限公司);立式砂磨机(沈阳化工研究院);BS423S电子分析天平(北京赛多利斯有限公司);YP20002型电子天平(上海越平科学仪器有限公司);Agilent 1200高效液相色谱仪(安捷伦科技有限公司);Malvern Micro激光粒度仪(英国马尔文仪器有限公司);DV-III ULTRA流变仪(美国Brookfield公司);TX500系列界面张力仪(美国科诺工业有限公司);JCY系列接触角仪(上海方瑞仪器有限公司)。 1.2 助剂表面活性的表征 1.2.1 临界胶束浓度及表面张力的测定

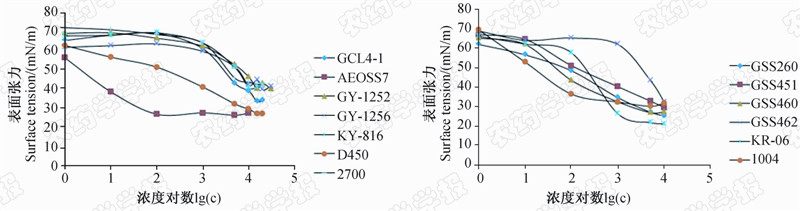

用去离子水配制各助剂质量浓度分别为30 000、20 000、15 000、10 000、5 000、2 000、1 000、500、100、10和1 mg/L的溶液,用界面张力仪测定各溶液的表面张力(γ),绘制γ-lg(c)曲线,曲线拐点处的浓度即该助剂的临界胶束浓度(cmc),相对应的表面张力即为γcmc[6, 7, 8]。 1.2.2 润湿时间的测定

采用帆布沉降法。取质量分数分别为0.25%和0.5%的助剂溶液各200 mL分别加入250 mL烧杯中,将10支×10支、直径为35 mm的标准帆布平稳地放入助剂溶液表面,记录帆布从接触液面至刚好全部润湿的时间为润湿时间,重复3次。其中KR-06因溶解度较低改用质量分数为0.1%和0.25% 2个处理。 1.3 50%多菌灵悬浮剂的制备 1.3.1 助剂在悬浮剂加工中添加量的确定

根据1.2节的试验结果,将各助剂分为润湿剂与分散剂后,以多菌灵为模式药剂加工悬浮剂,采用流点法确定各助剂的添加量。即将各助剂配制成质量分数为5%的水溶液,分别测定其对模式药剂的流点;再将流点较低的分散剂与润湿剂按V(分散剂)∶V(润湿剂)=3∶1的比例组合,测定其对模式药剂的流点[10, 11, 12, 13]。根据流点数据计算各助剂用量,并通过制剂的加工及评价结果判定能否加工出合格的悬浮剂。 1.3.2 悬浮剂配方设计与加工方法

选择质量分数为50%的多菌灵悬浮剂作为模式药剂,悬浮剂配方中每个分散剂与不同润湿剂组合取流点最小者,分别按照流点用量加工试样;同时,根据农药加工经验,设计使用5倍流点用量加工试样作对照。

50%多菌灵悬浮剂加工方法: 以加工50 g试样为例:准确称取98%的多菌灵原药25.51 g,按流点法确定的助剂用量称量润湿剂和分散剂;分别称取硅酸镁铝(增稠剂)和SAG630(消泡剂)各0.25 g,丙三醇(防冻剂)2 g,剩余用自来水补足。先将多菌灵原药倒入砂磨机中,再将剩余助剂用水溶解混匀后倒入砂磨机中,搅拌均匀后加入约35 g直径为1 mm的氧化锆珠,研磨2 h,过滤出氧化锆珠,得试样。 1.4 50%多菌灵悬浮剂的性能评价 1.4.1 悬浮剂质量指标的测定

参考文献[14]方法测定农药悬浮率;采用激光粒度仪测定粒径;采用流变仪在速率黏度曲线条件下测定转速为30 r/min时试样的黏度。

入水分散性测定方法[14, 15]:在250 mL量筒中加入249 mL标准硬水,用注射器取1 mL待测试样,从距离量筒水面5 cm处滴入水中,观察其分散情况。1级,在水中不能自动分散,成团块快速下降,无浑浊液出现,全部样品沉到底部;2级,在水中不能自动分散,成团块下降,有浑浊液出现,全部样品沉到底部;3级,在水中不能自动分散,成团块下降,有明显浑浊液出现,部分样品沉到底部;4级,在水中自动分散,成团块、颗粒团缓慢下降,量筒中有1/3的浑浊液出现,部分样品沉到底部;5级,在水中自动分散,成云团缓慢下降,量筒中有1/2的浑浊液出现,部分样品沉到底部;6级,在水中自动分散,成云团缓慢下降,量筒中有3/4的浑浊液出现,部分样品沉到底部;7级,在水中呈云雾状自动分散,无明显颗粒团缓慢下降,浑浊液迅速扩散;8级,在水中呈云雾状自动分散,浑浊液迅速形成。

采用高效液相色谱外标法测定有效成分质量分数,色谱条件为:以V(甲醇)∶V(氨水)=60 ∶40为流动相,其中氨水体积分数为0.5%。样品经XDBC18色谱柱分离,在280 nm条件下检测。 1.4.2 悬浮剂对水稀释后药液性能的验证

为了在室内快速模拟检测试样的田间应用情况,按照农药登记田间推荐使用浓度[16],将由不同助剂制备的50%多菌灵悬浮液稀释1 000倍,运用界面张力仪测定各稀释药液的表面张力。

参考顾中言等[17]的方法测定各药液在小麦叶片上的持液量;运用接触角仪测定接触角,重复3次,结果取平均值。 2 结果与分析 2.1 助剂性能的表征 2.1.1 不同助剂临界胶束浓度和表面张力的确定

不同浓度下各助剂的表面张力曲线见图 1 ,临界胶束浓度(cmc)及其在该浓度下的表面张力值(γcmc)见表 1。表面张力越大,润湿性能越差。可以看出:GCL4-1、GY-1252、GY-1256和KY-816的γcmc在34~43 mN/m 之间,且cmc较高,均≥10 000 mg/L。鉴于其均为固体助剂,故可将其作为水分散粒剂、悬浮剂和可湿性粉剂的分散剂进一步评价;GSS460、GSS260、GSS451和GSS462的γcmc在26~32 mN/m 之间,且cmc较低,故可作为润湿剂进一步评价; KR-06为固态,可暂按分散剂使用;AEOSS7在高浓度下因气泡太多而影响了测量结果的准确性。

| 图 1 不同浓度下助剂的表面张力 Fig. 1 The relationship between surface tension and concentrations of the additives |

| 表 1 助剂的临界胶束浓度及其在该浓度下的表面张力 ( γcmc) Table 1 The cmc and γcmc the surface tension on cmc concentrations of additives |

测定结果(见表 2)表明:AEOSS7润湿性最佳,在质量分数0.25%和0.5%时分别只需9 s和2 s;GSS260、GSS451、GSS462和GSS460在质量分数为0.5%时润湿性较好,润湿时间均在40 s以内,而在质量分数为0.25%时可能由于浓度较低,润湿时间较长,与对照润湿剂1004性能相近;GCL4-1、GY-1252、GY-1256和KY-816润湿性很差,在质量分数为0.5%时5 min内均无润湿迹象,与2007的结果相近;而KR-06在水中溶解度较低,由于其在质量分数为0.5%时会析出结晶,故仅做了0.1%和0.25% 2个处理。

| 表 2 不同助剂的润湿时间 Table 2 Different additives wetting time |

综合以上结果,可将GCL4-1、GY-1252、GY-1256 和KY-816作为分散剂,GSS260、GSS451、GSS462、GSS460和KR-06作为润湿剂用于加工多菌灵悬浮剂,而AEOSS7虽然润湿性能最好,但因气泡较多而未被选用。 2.2 助剂配方用量的确定

各助剂配伍流点的测定结果(见表 3)表明:当羧酸盐类分散剂GY系列与多种润湿剂配合使用时,除GY-1256/GSS260外,其对多菌灵的流点均在0.23~0.32 mL/g之间;木质素磺酸盐类 GCL4-1 与不同润湿剂配伍流点跨度较大,在0.23~0.42 mL/g 之间;KY-816表现最好,配伍流点集中在 0.23~0.27 mL/g之间。在不重复使用润湿剂的条件下,选择流点相对较低的润湿分散剂组合加工样品,其配比结果及理论用量见表 4。

| 表 3 按分散剂与润湿剂体积比3∶1混配助剂的配比流点测定结果 Table 3 Combinations of dispersants and wetting agents 3∶1 flowing pointmixed determination results |

| 表 4 用于50%多菌灵悬浮剂配方中的润湿分散剂组合 及其对多菌 灵流点及理论添加量 Table 4 Combinations of dispersants and wetting agents which selected to use in the formulation and their flowing point to carbendazim and theoretical content in the sample |

将表 4中的6组润湿分散剂按照流点用量和5倍流点用量共加工12个50%多菌灵悬浮剂试样,结果见表 5。其中含磺酸盐类分散剂D450、GCL4-1的试样,除了GCL4-1在5倍流点用量时气泡较多外,其余样品气泡均非常少;含聚羧酸盐类分散剂2700、GY-1252和GY-1256的试样,在流点用量下泡沫较少,对加工没有影响;而在5倍流点用量的情况下,2700、GCL4-1和KY-816的泡沫较多,对加工有一定影响,若将消泡剂用量分别提高至1.5%、1.5%和1%,且不加硅酸镁铝重新加工,则试样泡沫较少,黏度适中,这可能与助剂本身性能有关,可根据实际需要添加消泡剂和增稠剂。绝大多数试样入水分散性较好,且热贮前后差别不大,但含分散剂GCL4-1的试样,在流点用量下热贮后入水分散性变差,从开始的能自动分散变为几乎不能自动分散,表明木质素磺酸盐不适合单独作为悬浮剂的分散剂使用。所有试样热贮后均无聚结现象,但含分散剂D450的试样在助剂为流点用量和 5倍流点用量时均有析水现象,且在5倍流点用量时析水较多;含分散剂GY-1252和KY-816的试样在助剂为流点用量的情况下有析水现象,但经摇动后可恢复。

| 表 5 50%多菌灵悬浮剂试样起泡性、热贮稳定性及入水分散性 Table 5 Foamability,status after heat storage and dispersibility of carbendazim 500SC |

综合每组配方中润湿分散剂流点用量和5倍流点用量所加工试样的入水分散性和热贮表现(见表 5)可看出:除含GCL4-1的试样在流点用量时热贮后分散性变差外,其他组合变化均不大。 2.3.2 悬浮剂热贮前后的粒径及黏度变化

结果(表 6)表明:研磨2 h后,多数试样粒径(D50)降低至3 μm以下,其中含聚羧酸盐类分散剂的试样比含磺酸盐类分散剂的粒径小,多数试样在5倍流点用量时粒径明显降低,而含分散剂2700、D450的试样在助剂流点用量时反而粒径减小,推测可能与 5倍流点用量研磨时起泡较多,影响研磨效率有关。热贮后除分散剂2700在流点用量和5倍流点用量时加工的试样粒径明显增大,以及GY-1256在为5倍流点用量时热贮粒径增幅较大外(由1.32 μm增大到 3.20 μm),其余试样粒径变化幅度在1 μm以下。多数试样加工后的黏度在50~210 mPa·s,含分散剂2700的试样在助剂流点用量时热贮前后黏度相对较大,测定时扭矩超出测量范围,但试样搅动后自动流动性良好。热贮后各试样黏度在60~410 mPa·s 内,多数试样热贮后的黏度明显增大;制剂黏度的大小及热贮前后黏度的变化可能与试样中助剂的用量有关,助剂用量过高或过低都有可能导致试样黏度增大。

| 表 6 50%多菌灵悬浮剂试样热贮前后粒径及黏度的变化 Table 6 Particle size and viscosity of carbendazim 500SC before and after heat storage |

比较每组配方中润湿分散剂流点用量和5倍流点用量所加工试样的粒径和黏度变化发现,增加用量助剂有利于降低粒径,除KY-816外,5倍流点用量时黏度普遍降低。 2.3.3 悬浮剂热贮前后的悬浮率变化

由表 7可知:除个别样品热贮前后悬浮率有小幅上升外,多数样品热贮后悬浮率有所降低。含分散剂D450、GCL4-1和KY-816的样品,在助剂流点用量时热贮后悬浮率下降幅度较大,分别为54%、16%和7%,而在5倍流点用量时悬浮率均明显升高,说明对于这3个分散剂使用流点用量偏低。其他样品热贮前后悬浮率变化幅度在1%~5%。多数样品热贮前后悬浮率均在85%以上,而含分散剂D450的样品热贮后在水浴中有絮凝沉降现象,量筒底部沉淀很多,因此悬浮率大幅度降低。

| 表 7 50%多菌灵悬浮剂样品热贮前后的悬浮率 Table 7 Suspensibility of carbendazim 500SC before and after heat storage |

每组配方中用润湿分散剂流点用量和5倍流点用量所加工样品,悬浮率变化很大且不规律,其中含聚羧酸盐类分散剂2700和GY-1252的样品悬浮率较高,具体原因有待进一步研究。 2.3.4 悬浮剂在小麦上的应用性验证

由表 8可以看出:根据推荐使用浓度,将各50%多菌灵悬浮剂样品稀释1 000倍,其表面张力及在小麦叶面上的接触角与对照助剂所加工样品差别不大;各药液的表面张力均大于50 mN/m(小麦叶片的临界表面张力约为37 mN/m),药液在小麦叶片上的接触角均≥100°,导致药液大量流失,沉积量很低。其原因可能是制剂含量较高,稀释倍数太大,导致药液表面张力过大。

| 表 8 50%多菌灵悬浮剂1 000倍液表面张力及在小麦叶面上的接触角、持液量 Table 8 Surface tension,contact angle and deposition on wheat leaf of carbendazim 500SC at 1 000 times diluents |

通过测定助剂临界胶束浓度及其在该浓度下的表面张力及润湿时间,可初步判断该助剂适合作农药悬浮剂的分散剂还是润湿剂。一般地,在较低浓度下使水的表面张力明显降低的助剂可用作润湿剂,反之则可用作分散剂。本研究结果表明,将润湿剂和分散剂按比例混合后通过测定流点来确定悬浮剂中助剂用量的方法是可行的,不管是流点用量还是5倍流点用量,多数可加工出合格样品,添加助剂除了对制剂黏度影响较大外,对其他指标的影响均不显著。加工悬浮剂时,尽管有些样品在采用助剂流点用量时,其性能不如采用5倍流点用量加工的样品性能好,但这一研究方法为新助剂在悬浮剂中的应用提供了一个可行的思路。

本研究结果表明,制备悬浮剂时宜将磺酸盐类与高分子羧酸盐类分散剂配合使用。从药剂对水稀释后叶片的持液量来看,国产助剂与国外同类助剂性能相近,在推荐使用浓度下,药液均未达到较好的对靶标的润湿性与持留性,因此,在实际应用中应根据靶标作物的特性,适当添加喷雾助剂以提高药液的持留量。

表面活性剂的系统评价需从多方面进行,除考虑助剂的理化性质、应用性能等外,还应考虑其对作物的安全性以及环境评价等。室内浸液法是一种可快速便捷地检测持液量的方法,能够反映出试样的应用性能,但要获取可靠的持留结果还需结合定量喷雾法。由于试验条件限制,本研究暂未涉及制剂的安全性和环境评价等,存在一定的局限性,有待进一步验证。

与国外助剂2700、D450相比,国产助剂GY-1252、KY-816等在剂型加工中的适用性及所得制剂性能等方面的差别不明显,

甚至某些国产助剂加工的样品个别性能指标优于国外助剂,但也存在一些不足,如同一系列助剂性能差别明显,因此应加大对新型助剂加工性能快速评价方面的研究,并对优良助剂的作用机理进行探索。

| [1] | 邵维忠. 农药助剂[M]. 北京: 化学工业出版社, 2003. SHAO Weizhong. Pesticide Additives[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2003. (in Chinese) |

| [2] | 凌世海. 农药助剂工业现状和发展趋势[J]. 安徽化工, 2007, 33(1): 2-7. LING Shihai. Industry status and developing trend of pesticide adjuvant[J]. Anhui Chemical Industry , 2007, 33(1): 2-7.(in Chinese) |

| [3] | 陈福良. 农药制剂加工中助剂的发展趋势及助剂的应用误区[J]. 中国农药, 2009(1): 19-21. CHEN Fuliang. Developing trend and application pitfalls of adjuvants in pesticide formulations processing[J]. China Agrochemicals , 2009(1): 19-21. (in Chinese) |

| [4] | 庄占兴, 路福绥, 刘月, 等. 萘磺酸甲醛缩合物分散剂在氟铃脲颗粒表面的吸附性能研究[J]. 农药学学报, 2008, 10(4): 477-482. ZHUANG Zhanxing, LU Fusui, LIU Yue, et al[D]. Studies on the adsorption properties of NNO dispersanton the surface of hexaflumuron particles[J]. Chin J Pestic Sci , 2008, 10(4): 477-482.(in Chinese) |

| [5] | 刘月, 路福绥, 陈甜甜. 萘磺酸盐甲醛缩合物在灭幼脲界面的吸附特性研究[J]. 现代农药, 2010, 9(6): 15-18. LIU Yue, LU Fusui, CHEN Tiantian. Adsorption properties of naphthyl sulfonate formaldehyde condensate dispersant on the surface of chlorobenzuron particles[J]. Modern Agrochemicals , 2010, 9(6): 15-18. (in Chinese) |

| [6] | 路福绥. 农药悬浮剂的物理稳定性[J]. 农药, 2000, 39(10): 8-10. LU Fusui. The physical stability of pesticide suspension agent[J]. Pesticides , 2000, 39(10): 8-10. (in Chinese) |

| [7] | 潘立刚, 陶岭梅, 张兴. 农药悬浮剂研究进展[J]. 植物保护, 2005, 31(2): 17-20. PAN Ligang, TAO Lingmei, ZHANG Xing. Research progress of pesticide suspension formulation[J]. Plant Protection , 2005, 31(2): 17-20. (in Chinese) |

| [8] | 谢毅, 吴学民. 浅谈现代农药剂型进展[J]. 世界农药, 2007, 29(2): 19-22. XIE Yi, WU Xuemin. Brief introduction on the development of modern pesticide formulations[J][D]. World Pesticides , 2007, 29(2): 19-22.(in Chinese) |

| [9] | 王利东. 磺酸盐羧酸盐农药分散剂合成与应用[D]. 上海: 上海师范大学, 2011: 11-12. WANG Lidong. Sulfonate carboxylate dispersant synthesis and application of pesticides[D]. Shanghai: Shanghai Normal University, 2011: 11-12. (in Chinese) |

| [10] | 刘步林, 吕盘根, 邵维忠, 等. 农药剂型加工技术[M]. 2版. 北京: 化学工业出版社, 1998: 306-315. LIU Bulin, LV Pangen, SHAO Weizhong, et al[D]. Pesticide Formulations and Processing Technology[M]. 2nd. ed. Beijing: Chemical Industry Press, 1998: 306-315. (in Chinese) |

| [11] | 刘峰, 王会利, 何茂华, 等. 利用正交试验设计优选氰·莠水悬浮剂配方[J]. 农药学学报, 2003, 5(1): 88-92. LIU Feng, WANG Huili, HE Maohua, et al[D]. Using the orthogonal experiment design optimization of cyanide, atrazine water formula[J]. Chin J Pestic Sci , 2003, 5(1): 88-92. (in Chinese) |

| [12] | 冯建国, 路福绥, 李明,等. 5%氟虫脲悬浮剂润湿分散剂的筛选[J]. 农药, 2009, 48(7): 484-486. FENG Jianguo, Lu Fusui, LI Ming, et al[D]. Screening of dispersing agents of flufenoxuron 50 SC[J]. Agrochemicals , 2009, 48(7): 484-486. (in Chinese) |

| [13] | 谢毅, 吴学民, 徐妍, 等. 10%溴虫腈悬浮剂的研制[J]. 现代农药, 2006, 5(3): 21-25. XIE Yi, WU Xuemin, XU Yan, et al[D]. Study on the formulation preparation of 10% chlorfenapyr suspension concentrate[J]. Modern Agrochemicals , 2006, 5(3): 21-25. (in Chinese) |

| [14] | GB/T 14825-2006, 农药悬浮率测定方法[S]. 北京: 中国国家标准化管理委员会, 2007. GB/T 14825-2006, Determination method of suspensibility for pesticides[S]. Beijing: China National Standardization Management Committee, 2007. (in Chinese) |

| [15] | 卜小莉. 吡虫啉触变性悬浮体系构建及其性能研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2006. BU Xiaoli. Building and studies on the stability of suspension concentrate of imidacloprid with thixotropy[D]. Changsha: Hunan Agricultural University, 2006. (in Chinese) |

| [16] | 中国农药信息网. http:[C]//www. chinapesticide. gov. cn/service/aspx/CPMX. ASPX?ID=131C27D17E059FBB016E0F1E6BEFBB58[D]. China Pesticide Information Network. [C] (in Chinese) |

| [17] | 顾中言, 许小龙, 韩丽娟, 等. 表面活性剂溶液的表面张力与植物持液量之间的关系研究[C]//第三届农药交流会论文集. 南京: 江苏省农业科学院植物保护所. 2003. GU Zhongyan, XU Xiaolong, HAN Lijuan, et al[D]. The surface tension of the surfactant solution with plant research the relations between the liquid volume[C]//The Third Conference on Pesticides. Nanjing: Jiangsu Province Academy of Agricultural Sciences by Plant Protection.2003. (in Chinese) |

2014, Vol.16

2014, Vol.16