2. 中国能源建设集团甘肃省电力设计院,兰州 730050;

3. 华北电力大学 电气与电子工程学院,北京 102206

2. China Energy Engineening Group Gansu Electric Power Design Institute Co., Ltd., Lanzhou 730050, China;

3. School of Electric and Electronic Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China

2020年9月,我国提出“碳达峰、碳中和”的双碳目标,强调加大政策和措施投入,构建新型能源体系。2021年3月,中央财经委员会第九次会议提出电力体制改革,推进可再生能源对化石能源的替代,构建以新能源为主体的低碳清洁安全高效的新型电力系统[1]。随着传统电力系统向新型电力系统转变,可再生能源高比例投入、智能电网快速发展,可再生能源发电的随机性给电力系统的供需平衡带来挑战,仅靠调节电源侧出力带来的高设备损耗、高经济成本及弃风弃电等问题使得当前电网供需矛盾更加突出[2]。需求响应资源作为一类可调节潜力巨大的资源被考虑参与解决供需不平衡问题,基于智能电网及智能监测终端设备等技术对负荷的可调节潜力进行分析,引导用户负荷参与维持电力系统的安全稳定运行[3]。除了通过改变运行功率参与系统调峰外,可调节负荷也可进行调频、调压等辅助服务,因此对可调节负荷尤其是占比很高的温控负荷参与电网的响应互动研究具有重要意义[4]。

我国政策法规中明确指出需求侧资源在电力系统中的关键作用,提出要为需求响应资源的有效利用提供有力的政策和措施支持,构建完备的市场机制[5]。温控负荷是造成夏冬季用电峰谷的主要原因,各地近两年来为应对高峰用电发布了一系列通知。2020年山东省能源局发布针对参与电力需求响应的相关补偿公告,鼓励引导用户参与需求响应的积极性。2021年国家相关政策指出要充分发挥出负荷资源的可调节能力,推动“源荷互动”的实现,同时应加强对需求侧资源的管理,充分发挥负荷侧资源调峰潜力,在保障负荷侧用电的同时缓解电网供需压力。

新型电力系统的构建使得需求响应的实现环境发生改变,对于需求侧资源参与系统调节的政策及机制都要变革,智能电网的推进加大了电力系统中智能设备的投入,支撑用户参与需求响应的关键技术也需发展。本文以温控负荷为主要研究对象,从温控负荷调控优势出发分析温控负荷在新能源体系下参与需求响应的发展思路,以及对其参与电网灵活互动的相关作用进行研究。

1 温控负荷互动特征及互动系统架构 1.1 温控负荷参与互动的特性分析温控负荷是指空调、电热水器等可以加热或者制冷的设备,通过调节温控负荷的温度改变其耗电量及运行功率,从而实现需求响应。温控负荷数量和种类较多,位置分布广泛,其中以商业楼宇中的中央空调以及居民用户中温控负荷为主,是夏季用电高峰中的主要用电负荷。在用电高峰期对空调温度在人体可接受范围内进行调控,对人体舒适度无太大影响,但若对大量空调进行温度控制,能对电网提供一个较大的用电可调节容量。作为一类优质的需求响应资源,温控负荷具有以下优势。

(1)温控负荷具有热存储能力,能够将热量进行存储并在指定时间将热量释放,且温控负荷的数量多,可调节容量较大,具有较大的可调节潜力,是优质的需求响应资源。

(2)温控负荷响应速度快,设备的启停方便且反应迅速,能够实现在分钟级甚至微秒级的时间内对收到的负荷调节指令进行响应,改变运行功率[6]。

(3)温控负荷参与需求响应的调控成本低,在一定调节范围内对负荷调控不会给用户用电体验带来较大影响。温控负荷参与电网调控可以减少电源侧的能源浪费以及设备损耗,具有较好的经济效益[7]。

(4)温控负荷作为负荷侧资源,主要分布在用户侧,调控灵活,能够对能源进行就地消纳,实现就地功率平衡,维持系统安全稳定运行[8]。

1.2 温控负荷参与消纳支持技术当电网供需不平衡时,温控负荷通过改变运行功率参与系统功率平衡调节。终端智能用电检测设备将负荷运行状态数据传送给负荷聚合商,负荷聚合商将负荷可调节潜力上传给调度控制中心,调度中心估计出收到的各负荷信息的可调节容量,并将调控任务下发至各用户,用户侧执行调控指令来调整负荷的运行功率。负荷运行数据获取、信息传达分发等需求响应过程都需要一定的技术支持,主要包括高级量测技术、智能控制技术和信息通信技术[9]。

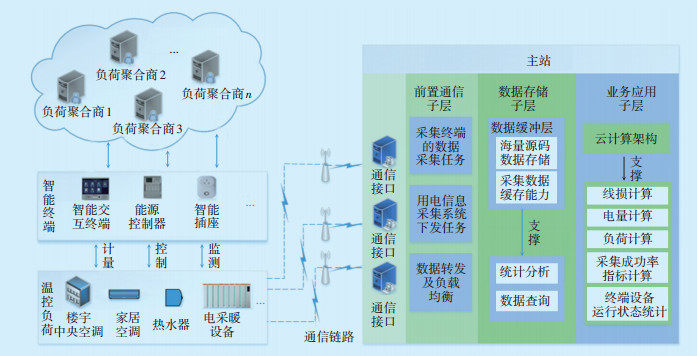

高级量测技术作为一种新型信息技术,主要用于对用户用电信息的监测、测量、采集、存储和对用电信息的运用等。高级量测系统由安装在调度部门的量测数据管理系统和安装在用户侧的智能监测电表及两者之间的通信网络组成。高级量测系统通过智能终端设备获取用户侧功率、电压电流等用电数据并上传给数据管理中心,电网公司根据数据对负荷进行统一调控,实现双向信息通信[10]。支撑小型温控负荷参与电网互动的高级量测系统架构如图 1所示。

|

| 图 1 支撑小型温控负荷参与电网互动的高级量测系统架构 Figure 1 Advanced measurement system architecture supporting small temperature control load to participate in power grid interaction |

智能控制技术是为了更好地实施需求响应任务的自动化技术,家用能量管理系统是现有发展较为成熟的智能控制系统,由网关互联的局域网和广域网构成。引导用户参与需求响应的机制多为价格控制和激励控制,广域网中负责下发调控任务、价格及激励信号,局域网中的自动控制设备预先导入用户负荷可调节范围,在接收到调控指令后对负荷功率进行调节[11]。

智能电网的迅速发展离不开信息通信技术的支持,它是用于采集信息、交换信息、接收信息及分析处理信息的关键技术。负荷侧资源参与系统新能源消纳的安全高效实现必须依赖于可靠的信息通信技术。从终端处获取用户用电信息的实时准确性、信息传输的高效安全性、控制中心下发信息的及时完整性都是决定负荷资源参与需求响应实现效果的关键因素,因此信息通信的发展水平决定需求响应的实现能力[12]。

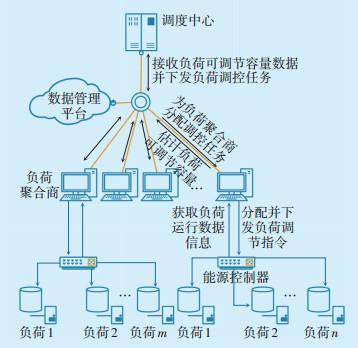

1.3 温控负荷参与互动的架构小型温控负荷数量较大且分布较分散,单体温控负荷容量较小,对于调度部门来说准确获知总体负荷特性且对单体负荷直接调控的工作较为困难。因此引入负荷聚合商,将在一定地理区域内或具有某些相同特性的负荷资源进行聚合,作为一个整体交由负荷聚合商集中调控[13]。温控负荷聚合方式多为将某一区域范围内的负荷进行整合,但这种聚合方式在特定调控目标下并不能很好地发挥出负荷的可调节潜力,因此提出负荷的柔性聚合。因调控任务大多都有特定的调控目标要求,如响应速度迅速、响应容量充足等,柔性负荷聚合便是预先设定多种实现场景,制定应对各种实施场景下的负荷聚合方案,在接收到调控指令后择优实施,最大程度的发挥负荷资源的可调节能力,温控负荷参与需求响应的实现更加高效[14]。温控负荷参与需求响应的调控架构如图 2所示。

|

| 图 2 温控负荷参与需求响应调控架构 Figure 2 Temperature control load participating in demand response regulation framework |

温控负荷作为一类可参与新能源消纳的优质资源,因其调度灵活和巨大调节潜力得到重视,但由于应用时间较短,温控负荷潜力开发受到现有电力市场运行机制、技术发展、管理及政策等发展的限制,因此为充分发挥温控负荷参与电网灵活互动的潜力,需要积极创新并进一步完善各体系机制[15]。

2.1 管理层面在化石能源成本过高或者电力供应不足的情况下,将负荷侧资源作为解决电力短缺问题的可行方案,通过电力公司对用户进行合理的需求管理,以最优的方式利用负荷侧资源,降低用电高峰期对电力负荷管理的资源消耗[16]。负荷侧资源管理作为综合资源规划的重要组成部分,已成为新型电力系统规划的重要组成部分。电力系统能源结构改变使负荷资源管理进入到一个变革的新时代,为加快双碳目标实现,推动新型电力系统构建,充分利用负荷侧需求响应资源,将对负荷资源的管理纳入政府工作范围,制定规范统一的管理标准。

负荷侧资源管理为用户的用电时间和用电总量提供参考和引导,实现负荷削减或负荷转移,减少电网和电费的压力。负荷管理的重点是要最大程度降低电网用电峰谷值,通过电力公司与终端用户之间双向通信改变用户用电习惯,完成用电峰值时刻负荷削减或负荷由高峰期向低峰期的转移。对于负荷资源管理要将保障居民用电放在首要位置,各地相关电力部门应按照调控任务有序指挥错峰用电,确保不影响居民基础用电,减少对用户参与需求响应积极性的影响,充分发挥负荷资源的可调节潜力。

考虑对负荷资源实现精细化管理,在用户侧现场部署安装传感量测装置,提取室内温度信息。通过走访调研部分用户,提取不同类型人群对温控负荷的用能习惯,统一获取每户室内温度、户内成员构成、房屋结构等参量,挖掘其参与电网互动的能力[17]。

2.2 技术层面将负荷资源纳入需求响应发展初期,虽负荷资源潜力巨大,具有较好调控效果,但其潜力发挥却受限于现有需求响应技术发展。智能电网包含信息通信技术、高级量测技术等智能化技术,改变了用户侧基础电力设施、电能消费方式,因此为更好实现负荷资源参与系统调控效果,必须加快技术创新,技术支撑是实现负荷资源管理的重要环节。

利用负荷资源的首要任务是要对负荷数据进行采集,针对既有老旧设备进行信息化改造,通过加装自动控制装置,使其具备与电网的互操作能力。针对智能电网中大面积覆盖安装的智能终端,对接终端设备配套云平台系统,通过对终端设备进行智能化改造或者精细化感知,可以获取温控负荷在任意时刻的柔性可调节能力,满足不同温控负荷设备的数据信息共享,从而缓解当下供需紧张的问题。用户的用电行为具有随机性,因此对用户负荷曲线的识别和分析困难,通过量测采集技术获取用户的所有用电信息数据并提供给负荷资源管理平台,为调控中心了解负荷可调节容量、大规模需求响应管理提供支撑。电力公司和终端用户之间应用先进的通信网络和智能电能表实现双向通信,需要通信技术实现信息通信的实时高效,确保双方信息传递的完整性和安全性。

2.3 政策层面随着新型电力系统的发展和售电侧市场的打开,用户用电的消费行为发生变化,同时负荷资源政策的有效实施也受到影响。面对电力系统供需不平衡和基础设施问题的挑战,政府必须采取政策措施以支撑现有需求响应的市场机制,使负荷侧资源需求响应能在满足经济和环境条件的情况下有效实施。

目前对于负荷资源的调控形式较为单一,主要通过借助基于分时电价、实时电价、尖峰电价的价格型控制和基于与用户签订合同的激励型控制,但目前政府并无针对负荷资源管理的大规模资金投入,进一步限制了负荷资源参与需求响应的大规模实施[18-20]。为了扩大负荷资源调控规模,充分发挥负荷潜力,需要政府制定用电补贴政策、完善投资机制、加大投资力度,提高用户参与需求响应的积极性,推进负荷资源大规模参与系统稳定的长效深入发展。

2.4 市场层面在负荷资源参与需求响应的发展初期阶段,由于市场机制的不完善,需求响应并没有作为电力市场主体被纳入市场的交易化进程中,同时用户还未形成参与电力市场的意识,所以负荷资源参与电力市场辅助服务的作用也很难发展。

成熟的电力市场是推进负荷资源调控顺利实施的保障,要加快建立完善的电力市场需求响应机制,在电网供需矛盾突出时为新能源消纳提供有力的电力市场保障。鼓励参与市场化交易的用户负荷多元化,制定多场景需求响应策略,完善电价补贴机制,重视负荷资源参与电力市场的主体地位,充分发挥出市场对资源分配的作用[21]。

3 温控负荷参与电网灵活互动的关键技术温控负荷作为负荷侧资源也可看做是一类虚拟电源,和常规发电机组共同承担系统调节任务,除了用于用电高峰时期削减负荷缓解系统调峰压力,温控负荷同样也可参与系统调峰、末端分布式交易等电网辅助服务,实现新能源消纳,维持电力系统的安全可靠稳定运行[22]。

3.1 分层分区柔性灵活聚合技术在用电高峰期若是依靠调节电源侧出力将会面临因频繁启停发电设备造成设备损耗、调控成本过高等问题。温控负荷作为总量较大的用电设备,若在用电高峰期削减运行功率,缓解高峰时期用电量,将极大程度减轻电源侧的调峰压力,并具有较低的调控成本。同时,通过对负荷聚合商整合的温控负荷如空调温度调节很小的范围就会产生较大的负荷功率削减效果,因此对用户的影响也很小[23]。

通过调节负荷资源参与系统调峰效果显著,现有控制方法主要是通过电价或激励机制引导用户参与到系统调峰。文献[24]提出了以需求响应方案激励资金最小为目标函数的激励机制, 并根据合同客户实际减少的负荷功率设计了奖惩机制,优化了激励资金的分配。文献[25]将用户满意度和价格考虑在内, 采用粒子群算法对电价曲线进行优化,建立合理的定价策略模型, 实现减少高峰需求带来的巨大的经济效益和环境效益。

3.2 快速调频确定性时延管理系统频率稳定是系统安全稳定运行的重要指标,当系统的发电量与用电量不平衡时便会发生频率的偏移。系统频率的恢复速度与系统的惯性相关,随着新能源在电网中的比例越来越高,系统的惯性大幅降低,新能源发电的不可控性给电力系统功率平衡带来挑战[26]。继续依靠传统的通过改变电源侧出力进行频率调节的方法具有较差的经济性,且传统发电机的爬坡速率慢,无法快速恢复系统的频率稳定。与发电侧管理相比,需求侧管理包括一系列降低电力消耗的策略,以平衡高峰时期电力市场的供需,负荷聚合模型作为需求侧资源参与到系统频率维持中,其储备潜力为系统提供等效备用容量,有效避免新能源为主体的电力系统中频率的急剧变化。

负荷侧参与频率调节作为传统发电侧频率调节的替代方案,利用灵活的需求侧负荷资源是比较经济有效的方法。文献[27]中讨论了商用空调系统提供频率调节响应的不同控制策略,并比较了实验和仿真的性能结果,验证了其可行性。温控负荷可以在无实时通信的情况下进行不间断的频率调节响应,与传统机组相同,温控负荷也具有类似的下垂特性,但比传统机组温控负荷参与频率调节的响应速度更快、调频成本更低,改善了传统机组频率调节速度较慢的缺陷。依据系统频率调节任务(如一次调频和二次调频),改变负荷聚合商聚合的温控负荷容量,并设计负荷控制策略,避免源荷互动过程中造成的负荷多次变动,而引起二次系统扰动,维持电力系统安全稳定运行[28]。

3.3 末端灵活的分布式交易随着用户侧供电市场的开放,越来越多的用户侧负荷资源参与需求响应,其中可调节潜力大、聚合容量大的温控负荷是末端分布式交易市场中优质的交易资源。不同于传统的集中式交易,分布式交易旨在满足不同交易主体交易的高效便捷,虽然一般中小型用户在交易中的报价不具有竞争力,但温控负荷参与调节成本低,温控负荷聚合商能够在交易中提供一定的价格优势,且能够提供多样的交易方案[29-30],提高中小型交易主体参与电力拍卖的竞争力,一定程度上丰富了交易主体的多样性,调动了分布式交易市场的活力。

在当下能耗不降反升的情况下,温控负荷凭借其快速响应能力以及柔性聚合能力,提高了社区、楼宇电力交易微电网的可应用性。温控负荷可以作为主要负荷资源参与用户之间、用户和当地电网之间的负荷交易,实现能源的就地消纳,减少用户侧能源损耗,缓解电源侧节能压力。

4 结语在倡导低碳清洁的新型电力系统形势下,作为一类可调节潜力大、调控灵活的优质资源,温控负荷在参与需求响应业务中具有值得关注的发展前景。但因起步较晚,发展规模较小,针对温控负荷参与系统调度、加入电力市场的控制手段及政策机制都不完善,限制了温控负荷参与调度的大规模推进,其优势得不到充分发挥。

为了推进新型电力系统的实现步伐,将负荷资源管理纳入电力系统的常规运行管理中。重视负荷聚合商在负荷资源利用中的重要作用,完善电力市场运行机制,引导用户积极参与电力市场的意识,明确负荷聚合商在电力市场中的主体地位。

在管理负荷资源的技术创新上需要投入更多成本和精力,通过设备的技术改进以及智能设备的引入实现负荷资源的灵活调度,充分利用负荷资源。加大政府对负荷资源调度的补贴资金投入力度,完善电价及激励机制,解决因资金不足难以对负荷全面调控等问题,在不影响用户用电体验的范围内最大限度发挥用户参与负荷调控的积极性。通过不断建立健全负荷资源参与需求响应的政策市场机制,使温控负荷参与需求响应互动的过程中给电力系统带来最大的经济效益,充分发挥参与市场辅助服务的作用,维护电力系统的安全可靠运行,实现电力系统的平稳转型,早日实现“双碳”目标。

| [1] |

曾鸣, 王俐英". 双碳" 目标下的电力需求侧管理进阶与变革[J].

中国电力企业管理, 2021(10): 23-25 DOI:10.3969/j.issn.1007-3361.2021.10.007 (  0) 0)

|

| [2] |

张文彦. 柔性负荷聚合商下典型负荷的调控策略研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2018.

(  0) 0)

|

| [3] |

何金松, 叶鹏, 张涛, 等. 面向电力系统应用的空调负荷研究综述[J].

沈阳工程学院学报(自然科学版), 2019, 15(4): 343-349 HE Jinsong, YE Peng, ZHANG Tao, et al. Research overview of air conditioning load for power system application[J]. Journal of Shenyang Institute of Engineering(Natural Science), 2019, 15(4): 343-349 (  0) 0)

|

| [4] |

姚明涛, 胡兆光, 张宁, 等. 工业负荷提供辅助服务的多智能体响应模拟[J].

中国电机工程学报, 2014, 34(25): 4219-4226 YAO Mingtao, HU Zhaoguang, ZHANG Ning, et al. Multi - agent response simulation of industrial loads for ancillary services[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(25): 4219-4226 (  0) 0)

|

| [5] |

远光能源互联网. 需求响应——能源互联网业态下的源网荷储互动 & 新型电力系统的重要灵活性资源[EB/OL]. (2021-06-15)[2021-11-11]. https://shoudian.bjx.com.cn/html/20210615/1158180.shtml.

(  0) 0)

|

| [6] |

U. Cetinkaya, R. Bayindir, S. Ayik. Ancillary Services Using Battery Energy Systems and Demand Response[C]// International Conference on Smart Grid. 2021 9th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid). Setubal, Portugal: IEEE icSmartGrid, 2021: 212-215.

(  0) 0)

|

| [7] |

刘军会, 刘鑫, 李虎军, 等. 国外需求响应市场化实施模式及启示[J].

电力需求侧管理, 2021, 23(2): 95-100 LIU Junhui, LIU Xin, LI Hujun, et al. Marketization implementation mode and enlightenment of foreign demand response participating in electricity[J]. Power Demand Side Management, 2021, 23(2): 95-100 DOI:10.3969/j.issn.1009-1831.2021.02.018 (  0) 0)

|

| [8] |

宋梦, 高赐威, 苏卫华. 面向需求响应应用的空调负荷建模及控制[J].

电力系统自动化, 2016, 40(14): 158-167 SONG Meng, GAO Ciwei, SU Weihua. Modeling and controlling of air-conditioning load for demand response applications[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(14): 158-167 DOI:10.7500/AEPS20160307018 (  0) 0)

|

| [9] |

曾博, 杨雍琦, 段金辉, 等. 新能源电力系统中需求侧响应关键问题及未来研究展望[J].

电力系统自动化, 2015, 39(17): 10-18 ZENG Bo, YANG Yongqi, DUAN Jinhui, et al. Key issues and research prospects for demand - side response in alternate electrical power systems with renewable energy sources[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(17): 10-18 DOI:10.7500/AEPS20150408010 (  0) 0)

|

| [10] |

江激. 高级量测体系研究[J].

中国科技纵横, 2013(18)99-100, 102 DOI:10.3969/j.issn.1671-2064.2013.18.058 (  0) 0)

|

| [11] |

钱颖, 张世康. 智能电网条件下的需求响应关键技术研究[J].

科学与财富, 2017(16): 282 (  0) 0)

|

| [12] |

李鲲. 信息通信技术在物联网中的运用探究[J].

信息记录材料, 2021, 22(5): 145-147 (  0) 0)

|

| [13] |

程桥. 智能电网背景下的负荷聚合商优化调度及运行策略研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2018.

(  0) 0)

|

| [14] |

孙玲玲, 高赐威, 谈健, 等. 负荷聚合技术及其应用[J].

电力系统自动化, 2017, 41(6): 159-167 SUN Lingling, GAO Ciwei, TAN Jian, et al. Load Aggregation Technology and Its Applications[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(6): 159-167 (  0) 0)

|

| [15] |

黄韧, 张素芳. 主要发达国家电力需求侧管理的实践及启示[J].

华北电力大学学报(社会科学版), 2020(6): 47-55 HUANG Ren, ZHANG Sufang. Practice and Enlightenment of Power Demand- side Management in Major Developed Countries[J]. Journal of North China Electric Power University (Social Sciences), 2020(6): 47-55 (  0) 0)

|

| [16] |

Trovato, Vincenzo, Sanz, et al. Advanced control of thermostatic loads for rapid frequency response in great britain[J].

IEEE Transactions on Power Systems: A Publication of the Power Engineering Society, 2017, 32(3): 2106-2117 (  0) 0)

|

| [17] |

S. Sisodiya, G. B. Kumbhar. Demand - Side Resources for Electric Energy Management[C]//International Conference on Electrical Energy Systems. 2018 4th International Conference on Electrical Energy Systems (ICEES). Chennai: IEEE ICEES, 2018: 20-25.

(  0) 0)

|

| [18] |

黄剑平, 陈皓勇, 林镇佳, 等. 需求侧响应背景下分时电价研究与实践综述[J].

电力系统保护与控制, 2021, 49(9): 178-187 HUANG Jianping, CHEN Haoyong, LIN Zhenjia, et al. A summary of time - of - use research and practice in a demand response environment[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(9): 178-187 (  0) 0)

|

| [19] |

李彪, 万灿, 赵健, 等. 基于实时电价的产消者综合响应模型[J].

电力系统自动化, 2019, 43(7): 81-88 LI Biao, WAN Can, ZHAO Jian, et al. Real-time electricity price based integrated response model for prosumers[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(7): 81-88 (  0) 0)

|

| [20] |

殷毓灿. 考虑用户响应的动态尖峰电价优化决策模型研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2016.

(  0) 0)

|

| [21] |

王彩霞, 时智勇, 梁志峰, 等. 新能源为主体电力系统的需求侧资源利用关键技术及展望[J].

电力系统自动化, 2021, 45(16): 37-48 WANG Caixia, SHI Zhiyong, LIANG Zhifeng, et al. Key technologies and prospects of demand - side resource utilization for power systems dominated by renewable energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(16): 37-48 (  0) 0)

|

| [22] |

刘开欣. 基于集群负荷需求响应的主动配电网优化控制策略研究[D]. 天津: 天津大学, 2017.

(  0) 0)

|

| [23] |

M. Shafie-khah, D. Z. Fitiwi, J. P. S. Catalão, et al. Simultaneous participation of Demand Response aggregators in ancillary services and Demand Response Exchange markets[C]//Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2016 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T & D). Boston: IEEE PES General Meeting 2016, 2016: 1-5.

(  0) 0)

|

| [24] |

J. Meng, X. Huang, Y. Feng, et al. A Comprehensive Evaluation Method and Incentive Mechanism for Demand Response[C]//Chinese Society for Electrical Engineering. 2018 International Conference on Power System Technology (POWERCON). Guangzhou(CN): IEEE POWERCON, 2018: 703-707.

(  0) 0)

|

| [25] |

LI Zhongwen, HUANG Haixin, ZANG Chuanzhi, et al. Day-ahead real-time pricing strategy based on the price -time -type elasticity of demand[C]//IEEECommunications Society. 2013 15 th IEEE International Conference on Communication Technology. Guilin: IEEE International Conference on Communication Technology, 2013: 449-455.

(  0) 0)

|

| [26] |

S. Nandkeolyar, R. K. Mohanty, V. A. Dash. Management of time-flexible demand to provide power system frequency response[C]//Technologies for Smart City Energy Security and Power. 2018 International Conference on Technologies for Smart-City Energy Security and Power (ICSESP). Bhubaneswar: IEEE ICSESP, 2018: 1-4.

(  0) 0)

|

| [27] |

Beil I., Hiskens I., Backhaus S.. Frequency Regulation From Commercial Building HVAC Demand Response[J].

Proceedings of the IEEE, 2016, 104(4): 745-757 (  0) 0)

|

| [28] |

张志彬. 需求侧灵活资源参与电网调频控制的模式与策略[D]. 青岛: 青岛大学, 2019.

(  0) 0)

|

| [29] |

陈天马. 计及激励型需求响应的微电网可靠性分析[J].

电力大数据, 2018, 21(2): 45-53 CHEN Tianma. Analysis of micro grid reliability for considering incentive demand response[J]. Power Systems and Big Data, 2018, 21(2): 45-53 (  0) 0)

|

| [30] |

夏元兴, 徐青山, 黄煜, 等. 端对端交易场景下配电网分布式储能的优化配置[J].

电力系统自动化, 2021, 45(14): 82-89 XIA Yuanxing, XU Qingshan, HUANG Yu, et al. Optimal configuration of distributed energy storage for distribution network in peer-to-peer transaction scenarios[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(14): 82-89 (  0) 0)

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40