2. 北方民族大学土木工程学院, 银川 750021

2. School of Civil Engineering, North Minzu University, Yinchuan 750021, China

输电线路铁塔属于轻质、柔性的高耸结构,对风荷载、覆冰荷载具有很强的敏感性。近年来,由极端天气引发的输电铁塔倒塔事故时有发生,如何提高输电线路杆塔运行的可靠性一直是电网建设的重要任务。对于倒塔事故分析,研究人员多从风荷载激励[1]、覆冰形成机理[2-4]以及杆塔结构设计优化[5]等方面展开研究。

本文以某220 kV线路杆塔倒塌为研究对象,从工程设计角度分析事故发生原因,通过调查事故发生点的微地形、微气象形成条件,分析杆塔和基础的承载力,为附近线路的加固改造提供依据。

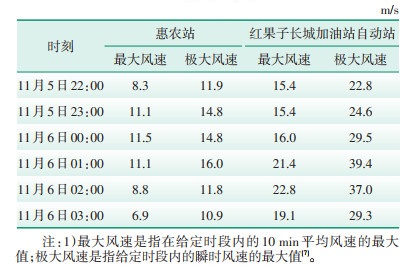

1 线路概况及出现的问题某220 kV线路工程于2013年投入运行,全长15.936 km。该工程导线采用2×JL/G1A-400/35-48/7钢芯铝绞线,双分裂垂直布置,子导线分裂间距400 mm,其中一根地线采用24芯OPGW-120光纤复合架空地线,另一根采用JLB40-100铝包钢绞线。共有35基杆塔,其中单回路直线塔23基,单回路耐张塔11基,双回路耐张塔1基。设计基本风速为27 m/s,覆冰厚度为5 mm。2021-11-06T00:55,48号和49号铁塔发生倒塌,均为直线塔,倒塔现场图如图 1所示。现场倒塌杆塔的基础完好,未发现破损及裂纹,且当晚非雨雪天气。

|

| 图 1 倒塔现场图 Figure 1 Site scene of collapsed tower |

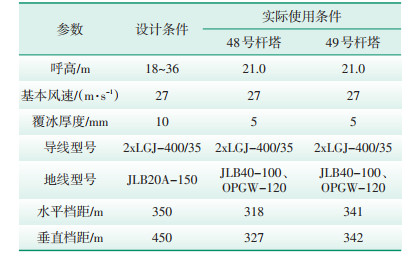

根据事故时段气象部门观测站测风资料,与事故点距离邻近的观测点为惠农站(属国家基准站) 和红果子长城加油站观测站(属自动观测站),最大风速和极大风速资料如表 1所示,事故发生时段惠农站最大风速分别为11.1 m/s和21.4 m/s,均未超过设计值27 m/s。而红果子长城加油站自动站监测到的极大风速最高达39.4 m/s,证明事故当晚存在极端天气的情况。

| 表 1 事故点邻近观测站风速资料1) Table 1 Wind speed data of nearby observation stations at accident point |

惠农站与该220 kV线路路径地属同一气候区,气象条件基本一致,气象站观测规范、项目齐全,气象资料系列连续完整、精度较高,可作为本工程设计风速分析计算的参证站。本次选用1981—2010年共30年的观测值为样本进行统计计算。根据GB 5009—2012《建筑结构荷载规范》[6]提供的计算方法,经高度和次时订正后,采用极值I型(Gumbel)进行频率计算,得到30年一遇、离地10 m高、10 min平均最大风速为26.8 m/s,说明原线路设计风速取值合理。

最大风速是指在给定时段内的10 min平均风速最大值,但大风过程往往持续很短,最大风速难以反映实际风速造成的损失情况,所以采用极大风速分析本次事故。从表 1可知,事发时惠农站实测的极大风速仅为16.0 m/s,不排除惠农站近年来因城镇化建设,观测站周围阻挡较多,造成此次观测的风速较低。而红果子长城加油站自动站事发时观测到的极大风速在29.5~39.4 m/s,更符合本次事故的气象条件。

2.2 微地形微气象分析微气象是由于下垫面的某些构造特征所引起的近地面大气层和上层土壤中的小范围气候特点,一般表现在个别气象的数值上,有时表现在个别天气现象(如风、雾、霜、雨凇等)上。微地形地区指大地形区域中的一个局部狭小的范围,在一个具体的山地,通常局部地形使各气象因子在小范围内产生综合巨变,使得该地点某些气象因子特别增强,如谷口、垭口、山顶等[8]。

本次发生事故的220 kV输电线路运行时间较长,由于微地形、微气象形成机理复杂[9],定性分析难度大,在原设计中未考虑微地形微气象的影响。根据相关研究[10],与平地风速相比,微地形风速增幅可达到平地风速的30%~50%。经现场调研,事故倒塔段距离贺兰山东侧约2.0 km,地形复杂,峡谷延伸方向与线路走向垂直(见图 2,红色箭头为峡谷风向),且从谷口到线路之间无任何障碍物,具备使该地段风速较常规区域增大的特点。从现场杆塔倒塌方向来看,均为垂直线路方向,与谷口延伸方向一致。根据以上分析认为,当晚极端天气引发的西北风(90°大风)再经峡谷效应增强后极易诱发杆塔超载倒塌。

|

| 图 2 48—49号段地形 Figure 2 Terrain scene from tower 48 to tower 49 |

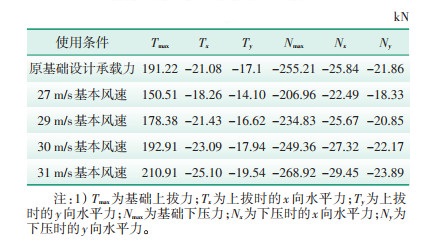

事故杆塔均采用《国家电网公司输变电工程通用设计220 kV输电线路分册》(2011年版)中规定的2B4-ZM1杆塔,呼高21.0 m。杆塔设计条件与实际使用条件对比见表 2。可以看出,杆塔选型符合通用设计要求,事故杆塔的水平档距利用率为90.9%~ 97.4%,垂直档距利用率为72.7%~76.0%,未出现超档使用情况。

| 表 2 杆塔设计条件与实际使用条件对比 Table 2 Comparison between tower design conditions and actual service conditions |

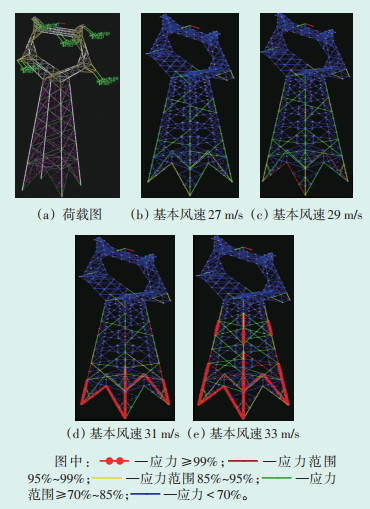

为了分析杆塔在不同风速下的受力情况,建立与实际杆塔结构图完全一致的杆塔三维几何模型。根据杆塔的实际使用档距进行荷载计算,其中荷载主要由导地线风荷载、导地线自重、导地线张力和塔身风荷载组成。利用铁塔荷载计算软件Smart Load完成与实际杆塔边界条件相同的电气荷载计算,并采用杆塔满应力计算程序Smart Tower对杆塔的受力情况进行分析。在建模和分析过程中,Smart Tower软件充分发挥了其强大的三维可视化设计、模块化建模和高效的求解能力,积木式的建模保证了模型在几何、规格、材质和受力信息等方面与实际杆塔受力的一致性,精确的内力分析最大限度降低了计算偏差,大大提升了杆塔承载力校核效率。

典型大风工况下的导地线荷载及不同计算风速条件下的应力云图见图 3,其中不同颜色代表不同的应力比,应力比数值越高,代表杆件受力越接近其极限承载力。可以看出,在基本风速为27 m/s的气象条件下,杆塔承载力满足使用要求;在基本风速为29 m/s的气象条件下,杆塔承载力基本满足要求,但塔腿斜材已处于设计极限承载力状态;当基本风速大于29 m/s时,杆塔已超载5%~10%,不满足使用要求,杆塔会有倒塌风险。

|

| 图 3 大风工况荷载和杆塔应力云图 Figure 3 Cloud chart of load and tower stress under high wind condition |

同时从风速递进分析的云图(图 3)也可以看出,随着风速的提高,塔腿及塔身中部主材首先开始失效,理论计算出的失效位置与现场杆塔的破坏位置(见图 1)比较接近。分析结果充分表明了极端天气引起的偶然大风是造成此次杆塔倒塌的主要原因。

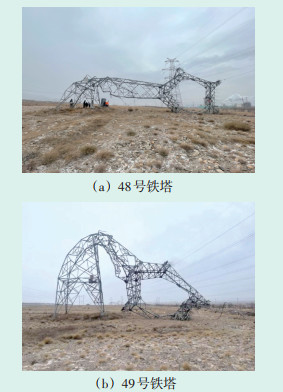

2.4 基础承载力分析不同气象条件下的基础作用力如表 3所示,可以看出,当基本风速超过30 m/s时,基础实际需承受的上拔力和下压力分别为210.91 kN和268.92 kN,而原基础允许承受的最大上拔力和下压力分别为191.22 kN和255.21 kN,已超出原基础设计承载力, 即原基础承载力已不满足使用要求。根据图 3分析,当基本风速大于29 m/s时,杆塔已超载,因此现场基础完好,而杆塔已损坏并倒塌。

| 表 3 不同气象条件下基础承载力1) Table 3 Bearing capacity analysis of foundation under different meteorological conditions |

原线路48号和49号铁塔已倒塌,必须重新选位新建,按原27 m/s风速进行设计明显已不合理,解决问题的核心在于新建杆塔的设计基本风速如何取值。本线路位于贺兰山东麓,属微气象区,是大风天气经常出现的区域之一,尤其近些年来短时极端大风天气频发,大气风向为西北风,多与线路走向垂直,已造成了多起倒塔事故。

通过调查附近地区的历史大风记录情况和近些年贺兰山沿线线路出现的跳闸、倒塔事故情况,再结合事故地段微地形、微气象的特点,建议本地段采取差异化设计,将基本风速较常规地段提高15%,即按31 m/s进行设计。受48号和49号铁塔倒塔过程产生冲击荷载的影响,47号铁塔横担受损严重,一并按此原则进行拆除并新建处理。

对于事故地段新建杆塔设计时具体采取以下措施:

(1) 新建杆塔按满足最大抗风能力31 m/s进行承载力设计,并适当预留抗风强度储备。

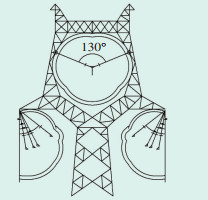

(2) 塔头布置参照高风速区杆塔进行规划,边相采用I串,中相采用V串,并按照满足基本风速33 m/s进行风偏校核(见图 4)。从电气间隙圆包络线可以看出,边相I串和中相V串的电气间隙在基本风速33 m/s时满足要求,可进一步提高杆塔的抗风偏跳闸能力。

|

| 图 4 塔头布置 Figure 4 Tower head layout |

采取以上措施,于2021年年底前完成对事故线路的整改。整改后,线路已成功带电运行半年多,经受住了春季多发的大风天气,未发生异常现象。

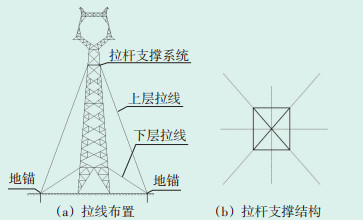

3.2 其余段整改措施由于48号、49号铁塔已倒塌,且直线塔对风荷载较为敏感,因此有必要对该线路处于贺兰山风口区域所有直线塔的承载力进行全面效验。采用本文所述的杆塔承载力分析方法,该条线路剩余16基直线塔最大抗风能力为29 m/s(覆冰厚度5 mm),为防止在极端天气下再次发生倒塔事故,采取“四方拉线”加固方案(见图 5)。即在靠近塔头的塔身和塔腿处沿主材对角线方向均匀装设各4根直径为13 mm的钢丝绳拉线,保证拉线与地面水平夹角约为60°,这样既能使拉线平衡线条水平分力,又能使杆塔与拉线的总体结构比较紧凑。同时,为了加强拉线处的强度以及塔身刚度,沿拉线挂点的塔身四周布置拉杆支撑结构。

|

| 图 5 四方拉线加固 Figure 5 Square stay wire reinforcement layout |

本文以受损倒塔的某220 kV线路为研究对象,调查了事故杆塔的分布和使用情况以及所处位置的微地形、微气象形成条件,通过对事故杆塔进行承载力分析,得出以下结论:

(1) 本次强对流天气引发的局部大风是本次倒塔事故的主要原因,事发时的两处代表性气象站实测的极大风速记录印证了极端天气的存在。

(2) 原线路48号和49号杆塔具备27 m/s(基准高度10 m)的抗风能力,但当基本风速超过29 m/s时,杆塔处于极限承载能力状态,杆塔将面临倒塔风险。同时分析结果表明,杆塔首先出现失效破坏的部位与现场杆塔破坏位置非常吻合。

4.2 建议(1) 微地形、微气象地段风速增大显著,对输电线路危害极大,建议在输电线路设计中对可能出现的微地形、微气象进行专题研究。考虑到该线路所在贺兰山沿线已出现多起倒塔事故,建议在贺兰山沿线加装风速观测仪,为新线路的设计乃至旧线路的抗风改造积累基础性气象数据。

(2) 对于孤立的偶然大风事件并不能盲目作为整条线路的设计依据,否则将导致工程造价的成倍增加。设计中应对设计风速的取值进行科学、系统分析,必要时采取差异化设计。

| [1] |

汪大海, 李森, 莫德秀. 输电杆塔风灾易损性的简化分析[J].

低温建筑技术, 2020, 42(12): 65-69 WANG Dahai, LI Sen, MO Dexiu. Simplified Analysis Method for Assessment on Wind-induced Fragility of Transmission Tower[J]. Low Temperature Architecture Technology, 2020, 42(12): 65-69 (  0) 0)

|

| [2] |

周骥, 靳建明. 断线张力下覆冰输电塔极限承载力研究[J].

低温建筑技术, 2022, 44(3): 119-123 ZHOU Ji, JIN Jianming. Ultimate Capacities of Transmission Tower with Broken Wire Load and Ice Load[J]. Low Temperature Architecture Technology, 2022, 44(3): 119-123 (  0) 0)

|

| [3] |

念路鹏, 阳林, 郝艳捧, 等. 均匀覆冰时重冰区110 kV直线塔关键构件的受力分析[J].

智慧电力, 2020, 48(1): 15-22 NIAN Lupeng, YANG Lin, HAO Yanpeng, et al. Forces Analysis on Key Components of 110 kV Tangent Tower with Uniform Icing in Heavy Icing Area[J]. Smart Power, 2020, 48(1): 15-22 (  0) 0)

|

| [4] |

祝永坤, 刘福巨, 江柱. 微地形微气象地区输电线路风偏故障分析及防范措施[J].

内蒙古电力技术, 2014, 32(2): 11-14 ZHU Yongkun, LIU Fuju, JIANG Zhu. Microterrain and Microclimate Transmission Lines of Electricity Fault Analysis and Protection Measures[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2014, 32(2): 11-14 (  0) 0)

|

| [5] |

肖立群, 蔡钧, 左元龙. 交叉斜材设计缺陷导致倒塔事故的原因探究[J].

电力勘测设计, 2019(11): 28-33 XIAO Liqun, CAI Jun, ZUO Yuanlong. Study on the Causes of Tower Collapse Accidents Caused by Design Defects of Cross Inclined Materials[J]. Electric Power Survey and Design, 2019(11): 28-33 (  0) 0)

|

| [6] |

住房和城乡建设部. 建筑结构荷载规范: GB 50009-2012[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.

(  0) 0)

|

| [7] |

全国气象仪器与观测方法标准化技术委员会. 地面气象观测规范风向和风速: GB/T 35227-2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

(  0) 0)

|

| [8] |

刘春城, 孙红运. 峡谷和垭口地形条件下输电线路风偏特性[J].

振动与冲击, 2021, 40(9): 184-194 LIU Chuncheng, SUN Hongyun. Wind Deflection Characteristics of Transmission Lines under Terrain Conditions of Canyon and Pass[J]. Journal of Vibration and Shock, 2021, 40(9): 184-194 (  0) 0)

|

| [9] |

刘志武, 罗培焱, 成广生. 基于自然灾害下的输电杆塔失稳智能感知技术研究应用[J].

东北电力技术, 2021, 42(5): 20-23 LIU Zhiwu, LUO Peiyan, CHENG Guangsheng. Research and Application of Intelligent Sensing Technology for Transmission Tower Losing Stability Based on Natural Disaster[J]. Northeast Electric Power Technology, 2021, 42(5): 20-23 (  0) 0)

|

| [10] |

楼文娟, 刘萌萌, 李正昊, 等. 峡谷地形平均风速特性与加速效应[J].

湖南大学学报(自然科学版), 2016, 43(7): 8-15 LOU Wenjuan, LIU Mengmeng, LI Zhenghao, et al. Research on Mean wind speed characteristics and speed-up effect in canyon terrain[J]. Journal of Hunan University(Natural Sciences), 2016, 43(7): 8-15 (  0) 0)

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40