随着能源互联网的发展,国家越来越重视电力需求侧资源的调控与管理。近几年国家持续发文提出对需求侧的管理指导意见。2021年10月国务院《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号)中指明要加快建设新型电力系统,引导工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节,要求到2030年,省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。2022年1月,国家发展与改革委员会、国家能源局《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》(发改能源〔2022〕206号)提出推动电力需求响应市场化建设,将需求侧可调节资源纳入电力电量平衡,发挥需求侧资源削峰填谷、促进电力供需平衡及适应新能源电力运行的作用。同年5月底,国家发展与改革委员会、国家能源局联合印发《关于推进新型电力负荷管理系统建设的通知》,提出加强电力运行调节,对深化电力负荷管理、成立电力负荷管理中心等工作进行部署。上述文件都表明了国家对于需求侧资源管理和新型电力系统发展的重视日益加深。

近年来,我国电力负荷增速显著高于电量增速,峰谷差持续增大[1],季节性和区域性高峰供电紧张现象已成全国普遍问题。2022年1—10月,全社会用电量累计达71 760亿kWh,同比增长3.8%。根据十四五期间用电需求的年均增速4.4%推算,预计2025年我国最大用电负荷将达到14.3亿kW[2]。由于用户侧包含大量具有调节潜力的负荷资源,如电动汽车、储能装置、分布式电源及空调、电采暖等可调负荷[3],具有点多面广、种类繁多、容量较小等特点,若将其纳入电网常规调控范畴,将大幅提升电网调节能力。

在此背景下,为了有效平稳全国用电负荷曲线,国家持续深化电力体制改革,加强电网调节能力,重视需求侧资源的调控。需求响应是进行需求侧管理、改变用户用电负荷曲线的有效方式[4],广义的需求响应市场机制主要包括价格机制和激励机制两种[5]。其中,价格机制主要是通过电价引导,以鼓励用户主动进行需求响应的策略[6],包括分时电价、实时电价、尖峰电价[7];激励机制是指在电网系统可靠性受到影响或出现电力缺口时,通过制定相应方案,激励用户及时响应并削减负荷[8]。另外按照行为调整方式分类,需求响应还可分为削峰方式、削峰填谷方式、分布式电源并网。需求响应的自动化程度包括人工需求响应、半自动需求响应、全自动需求响应[9-10]。

目前国内外对负荷进行需求响应调控策略展开了很多前沿性的研究。研究内容大致可分为工业负荷[11]、商业楼宇负荷[12]、家庭负荷[13-14]、微电网系统[15]、分布式电源[16]、电动汽车、储能等方面[17-18]。还有部分学者针对需求响应的定价策略进行研究,文献[19]基于Stackelberg博弈提出了能源供应商的定价策略,文献[20]提出联合在线学习和定价算法,通过消费者的反馈衡量算法性能。负荷聚合商在需求响应策略中作为负荷控制主体,是电网与用户连接的重要纽带,在需求响应业务实施方面发挥着重要作用。文献[21]从负荷聚合商的定义和作用入手,介绍了聚合商的运营机制。文献[22]通过负荷聚合商进行用户响应容量的预测,文献[23]研究了需求响应对于负荷聚合商的影响,并制定了奖励机制。但是上述文献缺少对负荷聚合商收益问题的考虑。不同园区能源特性有所不同,多个园区间可根据电网调控需求跨区聚合合适的资源参与调控,从而有效提高调控效率。目前对该方面的研究也比较少。

本文从考虑用户参与需求响应的满意度入手,针对需求侧大量零散的可调节负荷,基于多层级协作和跨区聚合提出计及用户满意度的需求响应优化策略。负荷聚合商作为所有区域聚合商的管控主体,在保证用户满意度的前提下,通过该优化策略实现负荷聚合商收益最大化目标。

1 可调节负荷基础模型构建需求侧可调节负荷资源众多,种类丰富。为简化模型,将可调节负荷资源泛化划分为开关型负荷、分档型负荷、温控负荷。开关型负荷包括照明系统、电视机、计算机等设备,由于开关行为使其负荷曲线呈现阶跃式特性。分档型负荷包括电风扇、电磁炉等设备,其负荷曲线呈现分段阶跃式的阶梯波形。温控负荷包括空调、电采暖设备、热水器等,其负荷曲线呈现周期性方波,在一定温度下开始工作,到达所需温度后自动断开[24]。

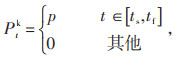

开关型负荷的泛化模型如式(1)所示:

|

(1) |

式中:Ptk表示开关型负荷的功率;ts表示负荷开启时刻;tf表示负荷关闭时刻;p表示负荷的阶跃动率值。

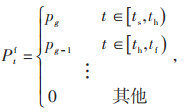

分档型负荷的泛化模型如式(2)所示:

|

(2) |

式中:Ptf为分档型负荷的负荷功率;th为分档型负荷的变档时刻;pg-1和pg分别为负荷变档的前后功率。

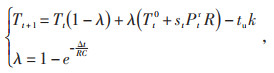

温控负荷的热力学等效模型如式(3)所示

|

(3) |

式中:Ptr代表温控负荷的操作热功率;Tt与Tt+1分别为t时刻和t+1时刻的负荷温度值;Tt0代表t时刻的环境温度;tu表示热水器工作时长(无热水器则该数值为0),k代表工作时长与温度变化二者关系的等效系数;Δt表示状态更新时间间隔;R、C分别代表等效热阻及热容;st表示温控负荷的开关状态;λ表示热力学等效参数。

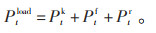

可调节负荷的功率Ptload可用公式(4)表示:

|

(4) |

除了可调节负荷外,还包括可再生能源出力模型。

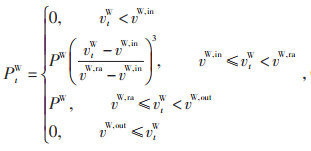

其中风机出力模型如式(5)所示:

|

(5) |

式中:PWt代表风机t时刻的输出功率;vWt表示当前风速;vW, in、vW, out分别代表切入和切出风速;PW和vW, ra表示额定功率和达到额定功率时的风速。

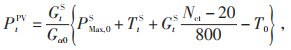

光伏出力模型如式(6)所示:

|

(6) |

式中:PtPV代表t时刻光伏出力的输出功率;GtS表示t时刻的辐照度;Gα0表示标准状态下的辐照度;TtS指t时刻组件温度;Nct代表光伏系统正常工作的电池温度;T0代表标准状态下组件温度;PMax, 0S是标准状态下的最大输出功率。

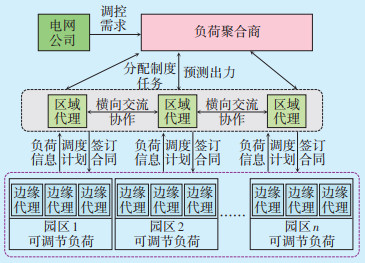

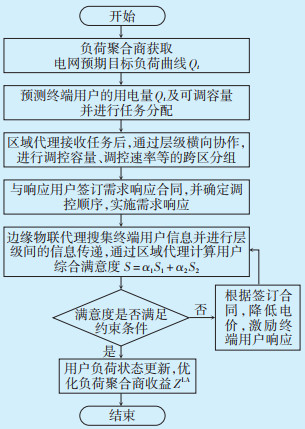

2 计及用户满意度的需求响应优化策略用户是电网公司的重点服务主体。用户满意度是用户在参与需求响应一段时间后对项目的整体评价[25]。考虑用户的用能满意度是开展需求响应业务的必要前提,本文采用如下用户满意度调查流程:基于边缘代理收集用户用电信息、电费等数据,上传至区域代理进行用户满意度的评估并将信息上传至负荷聚合商,如果用户满意度过低,用户参与度就会下降,因此将不利于电网公司需求响应业务的开展,进而对电网公司造成不利影响。进行需求响应后,负荷聚合商会根据评估数据指导下一次的需求响应业务优化调整,需求响应策略如图 1所示。

|

| 图 1 负荷聚合商实施需求响应策略图 Figure 1 Overview of load aggregator implementing demand response strategy |

考虑到不同园区的资源属性不同,为了满足电网多种调控需求,本文考虑通过上述多层级调控架构打破园区地理位置的约束,通过跨区协作或资源借用将所有可调节资源按照特性分组聚合并进行资源调控。比如紧急需求响应需要负荷进行快速响应,将负荷按照速率分为快速响应组、普通响应组、慢速响应组;也可以根据相应用户的容量不同划分为大容量组、中容量组、小容量组,根据响应时长也可划分为长时长组、普通时长组、短时长组。让不同类型的负荷匹配适宜的调控策略,给用户用电体验带来积极影响,使用户满意度得到提升,同时也提高了电网调控效率。

2.1 用户用电方式满意度在未参与需求响应时,用户的用电方式是基于自身生产、生活所需自主选择的,所以此时用户的用电方式满意度最大。但是在参与需求响应业务后,终端用户在收到上层调控指令后可能面临着用电方式的调整,按照需求关停一些设备或减少某些设备的电量消耗,并产生新的负荷曲线。比如关闭不必要的照明系统,夏季里将空调温度调到高于舒适范围等,用户的用电行为及用电方式都会发生改变,较大幅度的改变容易引起用户的不满情绪,从而导致对参与需求响应业务的抵触。所以用户的用电方式满意度可以通过参与需求响应前后的用电负荷曲线差值表示[26]。

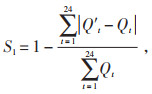

|

(7) |

式中:S1代表用户用电方式的满意度,S1∈[0, 1];Qt、Q′t表示经过需求响应业务前后的第t小时的电量,

当终端用户在不参与需求响应业务时,其用电方式的满意度最高,S1 = 1。在参与需求响应业务后,由于用电方式的改变及新的负荷曲线的产生,新的负荷曲线与原本的负荷曲线改变量越大,S1数值越低。

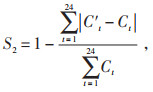

2.2 用户电费支出的满意度当终端用户参与需求响应业务时,其电费支付的变化情况会影响用户的满意度水平。当用户支出费用超过用户预期,其满意度水平可能面临下降的风险,进而影响用户下一次参与需求响应业务的积极性,所以电费支出变化也是评价这次需求响应业务的重要指标之一,其表达方式如式(8)所示:

|

(8) |

式中:S2∈[0, 1],表示用户电费支出的满意度;Ct、C′ t表示经过需求响应业务前后的第t小时的电费支出。

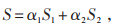

2.3 用户综合满意度的测量用户的综合满意度用用电方式满意度及电费支出满意度的加权平均数表示,其综合满意度的测量模型如式(9)所示

|

(9) |

|

(10) |

式中:S表示用户的综合满意度;α1、α2分别代表S1、S2的权重系数。

用户对用电方式和电费支出的重视程度不同时,反映到权重系数上会产生不同数值的α1、α2。比如部分居民用户对于电费支出的重视程度要大于用户的用电方式,此时α2的数值更大。对于一些工序严苛、用电方式可变性小的负荷,其用户对于用电方式的重视程度将更大,此时α1的数值更大。

2.4 计及用户满意度的需求响应优化策略负荷聚合商首先预估可再生能源出力及管辖区域内用户的负荷消耗量,其电力来源是电网和可再生能源电厂。负荷聚合商通过价格激励用户积极参与需求响应,其收益来自用户缴纳电费与聚合商购入电能的成本差值,并以自身收益最大化为目标。

为实现需求响应策略的优化控制,负荷聚合商作为上级控制单元,负责与电网公司和交易市场进行对接,收集所需的响应容量信息、电价信息并进行复杂信息的计算与处理。之后负荷聚合商根据不同区域的可调容量预测信息,将任务合理分配并下发给区域代理,区域代理预先按照管辖区域内的用户容量大小、响应速度快慢、响应时长等特性进行分组,并与用户签订需求响应合同。之后根据任务需求指导相应的用户参与响应,并通过边缘代理收集负荷的各项信息,比如用户满意度水平、用户负荷变化情况。另外若某个区域代理不能完成调控指标时,可以通过与其他区域代理协作,通过跨区虚拟聚合或资源借用共同完成任务。另外负荷聚合商及区域代理还可接收边缘代理上传的各项数据信息,负荷聚合商可以根据用户满意度水平得知参与本次需求响应的用户评价。若用户评价低于可控范围,负荷聚合商以降低电价的补偿方式提高用户的满意度水平。多层级间的通信机制采用文献[27]的多代理协同通信方式。

负荷聚合商需要根据调控任务及电网电价,自主设定与用户进行交易的电价信息,之后通过区域代理与用户签订合同实现优化调控,确保响应目标完成,并在保证用户满意度的情况下,实现负荷聚合商的收益最大化[28-32]。负荷聚合商的调控流程如图 2所示。

|

| 图 2 计及用户满意度的需求响应优化策略流程图 Figure 2 Flow chart of demand response optimization strategy considering user satisfaction |

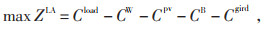

在提出的策略中,要实现负荷聚合商收益ZLA最大化的目标,还需要确保用户的综合满意度水平。所以目标函数为:

|

(11) |

式中:Cload表示向可调节负荷售电获得的收入;CW、Cpv、Cgird分别表示风、光产生的可再生能源购电及向电网购电的成本;CB代表储能维护成本。

约束条件:

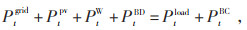

|

(12) |

公式(12)表示为保证系统稳定运行,在运行过程中要时刻保持功率平衡,其中PtBD、PtBC分别表示储能的放电功率和充电功率。

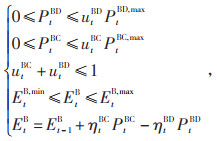

|

(13) |

公式(13)代表储能模型约束,其中PBD, max、PBC, max表示充电与放电的最大功率;utBC、utBD分别表示储能的充放电状态;ηtBC、ηtBD表示储能充电、放电的效率;EtB、Et-1B表示当前储能容量和前一时刻的储能容量;EtB, min、EtB, max表示当前储能容量的最小值和最大值。

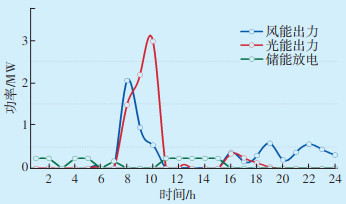

|

(14) |

公式(14)代表可再生能源出力约束,其中Ppv, max与PW, max为光伏与风机的最大发电功率。

公式(15)代表用户满意度约束:

|

(15) |

其中:Smin代表用户参与需求响应业务时的最低综合满意度,低于该值会降低用户参与需求响应业务的积极性。

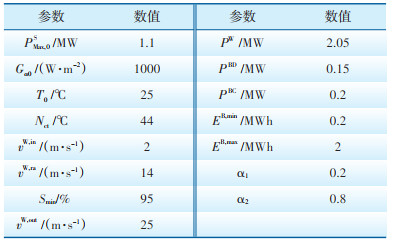

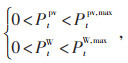

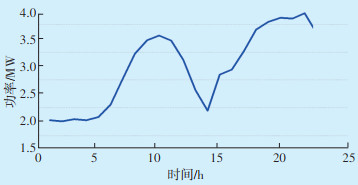

3 算例仿真 3.1 参数设定及系统组成本文采用Matlab软件作为仿真平台,采用Guro- bi求解器进行上述线性规划问题的求解。设置的参数信息如表 1所示。根据表 1中参数可得到可再生能源出力曲线及储能放电曲线如图 3所示,则典型日风光储累计电量分别为6.845 MWh、7.369 MWh、1.944 MWh,其中储能占可再生能源的比例约13.68%。所有终端用户的每日用能曲线如图 4所示,所有区域的每日用电负荷达到72.015 MWh,呈双峰特性。

| 表 1 仿真实验参数设定值 Table 1 Set value of simulation experiment parameters |

|

| 图 3 典型日内的风光储出力情况 Figure 3 Wind and solar energy storage in typical days |

|

| 图 4 终端用户的每日用能曲线 Figure 4 Daily energy consumption curve of end users |

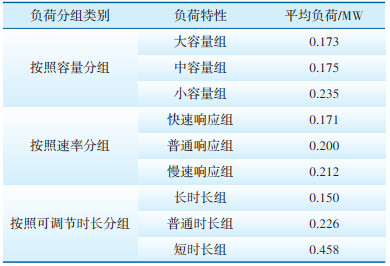

通过多层级调控架构,所有负荷随机分布在不同管辖区域内,区域代理可以根据电网调控需求进行协助互联,通过自区域聚合或跨区资源借用共同完成调控需求。现将所有终端用户根据以下负荷特性进行跨区分组,得到负荷分组情况如表 2所示。

| 表 2 负荷分组情况 Table 2 Load grouping |

可再生能源消纳用户主要是指相对其他用户而言,距离可再生能源电厂较近,并且具有消纳意愿的用户。同一特性的负荷随机分布在不同区域,其中以常态化调节容量及快速响应的负荷为例,通过表 3列出相应负荷的分布区域。

| 表 3 园区负荷分布情况 Table 3 Load distribution of the park |

为了完成调控需求,负荷聚合商根据电力缺口及负荷响应速率下发调控任务至区域代理,通过区域代理间的横向协作,将所有可调节负荷先按照响应速率进行跨区分组,与相应用户签订需求响应合同。在进行需求响应时,综合考虑可再生能源出力情况,优先选取快速响应组负荷参与需求响应,普通响应组及慢速响应组作为备用负荷。

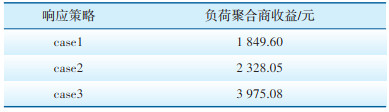

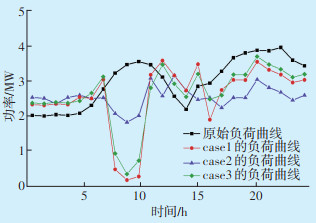

为了证明本文横向协作下的需求响应策略的有效性,将本文需求响应策略与文献[28]、[29]进行对比,将文献[28]基于分时电价的需求响应策略设为case1,文献[29]考虑主从博弈模型的需求响应策略设为case2,本文需求响应策略设为case3。经过仿真分析可以得到三种场景下参与需求响应前后用户的负荷曲线变化,如图 5所示。

|

| 图 5 参与需求响应前后用户的负荷曲线变化 Figure 5 Load curve changes of users before and after participating in demand response |

根据图 5可知,通过需求响应的优化策略,三种场景下的用户均在08:00—11:00及16:00—24:00的用电负荷量出现下降,在其他时段负荷量上升,表明一部分用户将用电需求从用电高峰时段迁移到了用电低谷时段。但是case3的负荷曲线相较case1、case2的负荷曲线更趋于平滑,负荷变化幅度较缓和,在满足响应需求的情况下,与原负荷曲线的差距最小,更有利于用户获得良好的用电体验。

另外参与需求响应前用户的每日总用能量为72.015 MWh,参与需求响应后,case1的总用能量为61.241 MWh,case2的总用能量为62.930 MWh,case3的总用能量为60.910 MWh,case3的削减能力最好。对case3的负荷数据进行分析时,用户共削减11.105 MWh,削减量约占正常每日总用电量的15.4%。快速响应组的负荷优先参与削减,结合表 2、表 3数据可知,该分组的负荷量小于总响应量,所以普通响应组及慢速响应组的用户也参与了削减,并且还有9.362 MWh的负荷进行了负荷转移。

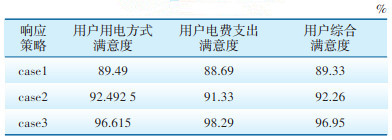

另外将本文的电价信息与case1的分时电价、case2的售电电价进行对比,判断负荷聚合商的收益情况及用户满意度情况如表 4、表 5所示。

| 表 4 三种情况下负荷聚合商收益情况对比 Table 4 Comparison of revenue of load aggregators under three different scenarios |

| 表 5 三种情况下用户综合满意度对比 Table 5 Comparison of comprehensive user satisfaction under three different scenarios |

从表 4可知,本文提出的优化策略使得负荷聚合商的收益大幅提升;从表 5可知,本文提出的优化策略使得用户的综合满意度为96.95%,满足约束条件,在三种情况中最高。综上分析可得,本文提出的优化策略在成功完成需求响应业务的前提下,提高了负荷聚合商的收益,同时也保证了用户的综合满意度。

4 结语电网发起需求响应时,难免给参与响应的用户的日常用电行为带来不便,基于此,本文在多层级调控架构的控制下,研究了计及用户满意度的可调节负荷资源需求响应优化策略,设计了一种高效的需求响应优化策略。经过算例对比分析可知,提出的需求响应优化策略使用户满意度水平达到最优,且完成了电网调控需求,实现了负荷聚合商收益最大化目标。

在以上研究基础上,后续将进一步围绕参与电网调控的用户满意度,结合用电过程中的碳排放问题,基于用户满意度对需求侧资源进行有序控制,充分消纳可再生能源,实现可调节资源池的低碳经济运行等目标。

| [1] |

李彬, 郝一浩, 祁兵, 等. 支撑虚拟电厂互动的信息通信关键技术研究展望[J].

电网技术, 2022, 46(5): 1761-1770 LI Bin, HAO Yihao, QI Bing, et al. Research prospect of key information and communication technologies supporting virtual power plant interaction[J]. Power System Technology, 2022, 46(5): 1761-1770 DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2021.1073 (  0) 0)

|

| [2] |

周然. 2022年电力系统及新能源行业研究报告[R]. 北京: 中国银河证券研究院, 2021.

(  0) 0)

|

| [3] |

高赐威, 李倩玉, 李慧星, 等. 基于负荷聚合商业务的需求响应资源整合方法与运营机制[J].

电力系统自动化, 2013, 37(17): 9 GAO Ciwei, LI Qianyu, LI Huixing, et al. Demand response resource integration method and operation mechanism based on load aggregator business[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(17): 9 DOI:10.7500/AEPS201207293 (  0) 0)

|

| [4] |

李彬, 陈京生, 李德智, 等. 我国实施大规模需求响应的关键问题剖析与展望[J].

电网技术, 2019, 43(2): 694-704 LI Bin, CHEN Jingsheng, LI Dezhi, et al. Analysis and Prospect of key problems in implementing large-scale demand response in China[J]. Power System Technology, 2019, 43(2): 694-704 DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2018.0737 (  0) 0)

|

| [5] |

杨旭英, 周明, 李庚银. 智能电网下需求响应机理分析与建模综述[J].

电网技术, 2016, 40(1): 220-226 YANG Xuying, ZHOU Ming, LI Gengyin. Overview of demand response mechanism analysis and modeling under smart grid[J]. Power System Technology, 2016, 40(1): 220-226 DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2016.01.030 (  0) 0)

|

| [6] |

黄剑平, 陈皓勇, 林镇佳, 等. 需求侧响应背景下分时电价研究与实践综述[J].

电力系统保护与控制, 2021, 49(9): 178-189 HUANG Jianping, CHEN Haoyong, LIN Zhenjia, et al. Summary of research and practice of TOU price under the background of demand side response.[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(9): 178-189 DOI:10.19783/j.cnki.pspc.200782 (  0) 0)

|

| [7] |

张钦. 智能电网下需求响应热点问题探讨[J].

中国电力, 2013, 46(6): 85-90 ZHANG Qin. Discussion on hot issues of demand response under smart grid[J]. Electric Power, 2013, 46(6): 85-90 DOI:10.3969/j.issn.1004-9649.2013.06.018 (  0) 0)

|

| [8] |

郝洁, 高赐威. 基于需求侧竞价的安徽省激励型电力需求响应机制研究及应用[J].

电力需求侧管理, 2021, 23(2): 63-67 HAO Jie, GAO Ciwei. Research and application of incentive power demand response mechanism in Anhui Province Based on demand side bidding[J]. Power Demand Side Management, 2021, 23(2): 63-67 DOI:10.3969/j.issn.1009-1831.2021.02.012 (  0) 0)

|

| [9] |

曲欣瑶. 基于分时电价的居民用户智能用电优化控制策略研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2018.

(  0) 0)

|

| [10] |

李彬, 卢超, 曹望璋, 等. 基于区块链技术的自动需求响应系统应用初探[J].

中国电机工程学报, 2017, 37(13): 3691-3702 LI Bin, LU Chao, CAO Wangzhang, et al. Application of automatic demand response system based on blockchain technology[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(13): 3691-3702 DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.162462 (  0) 0)

|

| [11] |

何德卫, 张远雄, 徐青甫, 等. 佛山工业企业分行业需求响应策略研究[J].

电力需求侧管理, 2017, 19(3): 35-38 HE Dewei, ZHANG yuanxiong, XU Qingfu, et al. Research on demand response strategy of Foshan Industrial Enterprises by industry[J]. Power Demand Side Management, 2017, 19(3): 35-38 (  0) 0)

|

| [12] |

Beil I, Hiskens I, Backhaus S. Frequency Regulation From Commercial Building HVAC Demand Response[J].

Proceedings of the IEEE, 2016, 104(4): 1 DOI:10.1109/JPROC.2016.2539558 (  0) 0)

|

| [13] |

Alfaverh F, Dena M, Sun Y. Demand Response Strategy Based on Reinforcement Learning and Fuzzy Reasoning for Home Energy Management[J].

IEEE Access, 2020, 8: 39310-39321 DOI:10.1109/ACCESS.2020.2974286 (  0) 0)

|

| [14] |

Reka S S, Prakash V, Alhelou H H, et al. Real Time Demand Response Modeling for Residential Consumers in Smart Grid Considering Renewable Energy With Deep Learning Approach[J].

IEEE Access, 2021, 9: 56551-56562 DOI:10.1109/ACCESS.2021.3071993 (  0) 0)

|

| [15] |

Yang G, Qian A. Demand-side Response Strategy of Multi-microgrids Based on an Improved Co-evolution Algorithm[J].

CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2021, 7(5): 8 (  0) 0)

|

| [16] |

Aghaei J, Barani M, Shafie-Khah M, et al. Risk-Con strained Offering Strategy for Aggregated Hybrid Power Plant Including Wind Power Producer and Demand Response Provider[J].

IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2016, 7(2): 513-525 DOI:10.1109/TSTE.2015.2500539 (  0) 0)

|

| [17] |

Akın Taşcıkaraolu, Paterakis N G, Ozan Erdinç, et al. Combining the Flexibility from Shared Energy Storage Sys and DLC-based Demand Response of HVAC Units for Distribution System Operation Enhancement[J].

IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2019, 10(1): 137-148 DOI:10.1109/TSTE.2018.2828337 (  0) 0)

|

| [18] |

Tan Z, Yang P, Nehorai A. An Optimal and Distributed Demand Response Strategy With Electric Vehicles in the Smart Grid[J].

IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(2): 861-869 DOI:10.1109/TSG.2013.2291330 (  0) 0)

|

| [19] |

Yang Z, Ni M, Liu H. Pricing Strategy of Multi-Energy Provider Considering Integrated Demand Response[J].

IEEE Access, 2020, 8: 149041-149051 DOI:10.1109/ACCESS.2020.3016005 (  0) 0)

|

| [20] |

Li P, Wang H, Zhang B. A Distributed Online Pricing Strategy for Demand Response Programs[J].

IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(1): 350-360 (  0) 0)

|

| [21] |

程元, 饶尧, 丁胜. 工业领域电力需求侧可调节负荷潜力分析[J].

能源工程, 2023, 43(1): 72-78 CHENG Yuan, RAO Yao, DING Sheng. Potential analysis of power demand side adjustable load in industrial field[J]. Energy Engineering, 2023, 43(1): 72-78 (  0) 0)

|

| [22] |

Wang F, Xiang B, Li K, et al. Smart Households′ Aggregated Capacity Forecasting for Load Aggregators Under Incentive-Based Demand Response Programs[J].

IEEE Transactions on Industry Applications, 2020, 56(2): 1086-1097 (  0) 0)

|

| [23] |

Li Z, Wang S, Zheng X, et al. Dynamic Demand Response Using Customer Coupons Considering Multiple Load Aggregators to Simultaneously Achieve Efficiency and Fairness[J].

IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(4): 3112-3121 (  0) 0)

|

| [24] |

许鹏, 孙毅, 张健, 等. 基于人工智能代理的负荷态势感知及调控方法[J].

电力系统自动化, 2019, 43(3): 178-186 XU Peng, SUN Yi, ZHANG Jian, et al. Load situation awareness and regulation method based on artificial intelligence agent.[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(3): 178-186 (  0) 0)

|

| [25] |

杨斌, 陈振宇, 黄奇峰, 等. 基于用户用能意愿及负荷特性的需求响应用户自动筛选策略[J].

电力需求侧管理, 2018, 20(5): 5-10 YANG Bin, CHEN Zhenyu, HUANG Qifeng, et al. Automatic screening strategy of demand response users based on user′s willingness to use energy and load characteristics[J]. Power System Automation, 2018, 20(5): 5-10 (  0) 0)

|

| [26] |

唐巍, 高峰. 考虑用户满意度的户用型微电网日前优化调度[J].

高电压技术, 2017, 43(1): 140-148 TANG Wei, GAO Feng. Optimal Dispatching of Household Microgrids Considering User Satisfaction[J]. High Voltage Engineering, 2017, 43(1): 140-148 (  0) 0)

|

| [27] |

王凌云, 胡兴媛, 李昇. 基于多代理的实时电价机制下微网需求侧协同调控优化[J].

电力系统保护与控制, 2019, 47(5): 69-76 WANG Lingyun, HU Xingyuan, LI Sheng. Optimization of demand side collaborative regulation of microgrid based on multi-agent real-time electricity price mechanism[J]. Power system protection and control, 2019, 47(5): 69-76 (  0) 0)

|

| [28] |

马冲. 基于用户用电特性的分时电价优化研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2019.

(  0) 0)

|

| [29] |

龚诚嘉锐, 林顺富, 边晓燕, 等. 基于多主体主从博弈的负荷聚合商经济优化模型[J].

电力系统保护与控制, 2022, 50(2): 30-40 GONG Chengjiarui, LIN Shunfu, Bian Xiaoyan, et al. Economic optimization model of load aggregator based on multi-agent master-slave game[J]. Power system protection and control, 2022, 50(2): 30-40 (  0) 0)

|

| [30] |

闫秀英, 李忆言, 杜伊帆, 等. 基于PCA-SOA-ELM的空调系统负荷预测[J].

分布式能源, 2022, 7(2): 56-63 YAN Xiuying, LI Yiyan, DU Yifan, et al. Load Prediction of Air Conditioning System Based on PCA-SOA-ELM[J]. Distributed Energy, 2022, 7(2): 56-63 (  0) 0)

|

| [31] |

李琳玮, 宁光涛, 陈明帆, 等. 考虑需求响应和储能寿命约束的多类型电源协同调度[J].

浙江电力, 2021, 40(12): 27-36 LI Linwei, NING Guangtao, CHEN Mingfan, et al. Coordinated Scheduling of Multi-type Power Sources Considering Demand Response and Storage Life Constraints[J]. Zhejiang Electric Power, 2021, 40(12): 27-36 (  0) 0)

|

| [32] |

周自强, 王韵楚, 颜拥, 等. 面向电网企业代理购电的行业精细化电价定价机制[J/OL]. 电力系统自动化: 1-14[2023-05-12]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20221201.1637.006.html.

(  0) 0)

|

2023, Vol. 41

2023, Vol. 41