国家发展与改革委员会在2021-10-24发布的《2030年前碳达峰行动方案》中明确指出,增加新能源占比、促进化石能源清洁高效利用、强化需求侧管理对保障电力系统供电安全、加快低碳转型具有重要意义[1]。国家电网有限公司于2022年2月印发关于推进新型电力负荷管理系统建设工作的意见,提出要对负荷资源进行统一管理、统一调控等,实现有序用电下的负荷精准控制等需求侧管理[2]。在新型电力系统快速发展的背景下,高比例清洁能源并网及大量电力电子设备接入,造成大量数据汇入,因此对各类负荷资源进行监测和调控变得尤为重要,也对未来电力负荷管理系统的建设提出了更严苛的要求。传统的负荷管理系统难以实现未来新型电力系统中对各类分布式资源的精准调控,而建立新型电力负荷管理系统可为解决当前问题提供思路。信息通信技术是构建新型电力负荷管理系统及承载新型负荷管理系统业务的关键。文献[3]考虑到电力负荷管理系统数据安全问题,设计混合加密体制,根据不同的数据传输方式设计相应的加密方案,以满足负荷管理系统中数据传输的特殊需求。文献[4]以巴基斯坦为例,设计了以并网光伏系统、单机光伏系统、风电机组、本地电网为动力源的实时负荷管理系统,用户可在不同时间段灵活控制负荷资源,实现削峰填谷,解决供应与能源缺口的问题。文献[5]提出了一种结合储能与热电联供的综合需求响应工业园区负荷管理办法,以减少园区内资源浪费,提高电力系统的经济效益。

本文针对新型电力负荷管理系统对信息通信技术的需求,分析了5G通信技术、边缘计算两种技术原理及在新型电力负荷管理系统中的支撑作用,结合系统建设过程中面临的挑战,阐述了未来新型电力负荷管理系统的发展愿景。

1 新型电力负荷管理系统及其特征 1.1 电力负荷管理系统的概念根据GB/T 15148—2008《电力负荷管理系统技术规范》的规定,电力负荷管理系统是基于计算机应用技术、现代通信技术、电力自动控制技术的系统,该系统可实现信息采集、处理和实时监控及对负荷资源的动态聚合、灵活控制等[6]。

为了适应新型电力系统的发展需求,多家电力公司开展了电力负荷管理系统建设的探索实践。2022年1—2月,国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司对武汉地区43家用户开展了负荷管理系统建设试点调研工作[7]。国网海东供电公司于2022年完成了18户重要客户、271 MW负荷的系统接入、后台调试、开关试跳等工作,接入的负荷资源占公司重要用户负荷的14.6%,提前完成首批用户新型电力负荷管理系统的建设[8]。

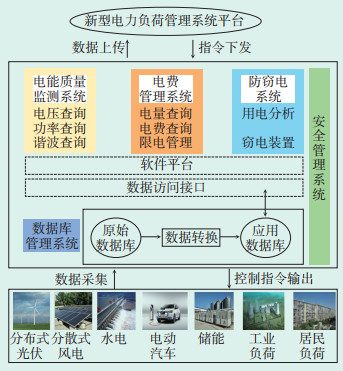

新型电力负荷管理系统架构如图 1所示,包括电能质量监测系统、电费管理系统、防窃电系统、数据库管理系统、安全管理系统、数据采集模块等。数据采集模块负责终端负荷信息的收集,将获得的信息经数据接口上传到数据库管理系统中的原始数据库,再经数据转换处理后传输到应用数据库,以提高系统数据的安全性。电能质量监测系统、电费管理系统等可通过访问应用数据库中数据完成电压监测、功率查询、电费、电量查询等业务[9-10]。新型电力负荷管理系统平台采用大数据、人工智能技术对上传数据进行分析,制订资源灵活调控策略。

|

| 图 1 新型电力负荷管理系统架构图 Figure 1 Architecture of new power load management system |

传统的电力负荷管理系统以限电为目的对负荷资源进行监视与调控,而新型电力负荷管理系统坚持需求响应优先,充分利用需求侧的资源,让用户主动参与负荷管理,可提高电能质量,使电力资源的利用率最大化,促进新能源消纳,降低环境污染,推进“双碳”目标的实现,保障新型电力系统安全稳定运行。

1.2 新型电力负荷管理系统的功能 1.2.1 数据监测新型电力负荷管理系统可以实现对终端用电负荷资源的实时监测,采集各时间段的用电量数据、电能质量数据等并进行统计,生成负荷曲线及电能质量报告,为负荷预测提供数据支撑。此外,新型电力负荷管理系统安装了防窃电装置,可以通过分析异常的用电数据来监测窃电行为,相比传统人工巡检的方式效率更高,确保有序供电。

1.2.2 电力营销管理远程自动抄表可实现客户用电数据的实时采集、存储,并上传至电力负荷管理系统平台,平台向客户发送缴费通知。考虑到新型电力系统中分布式资源数量多、地理位置分散,将区块链和智能合约技术引入电力营销管理,改变了传统电力交易时间长、响应不及时的问题,同时可避免伪造数据、虚假交易,确保电网企业及用户的信息安全,提高新型电力负荷管理系统的可靠性及工作效率。

1.2.3 负荷调控基于新型电力负荷管理系统平台对用户用电计划预测结果,制订负荷调控策略,对负荷资源动态聚合,实现负荷资源的精准调控,削峰填谷,合理利用电能,提高资源的利用效率。

1.3 新型电力负荷管理系统需求分析为了应对当前电力系统所面临的数据流量激增、业务多样化等问题,本文结合典型业务对新型电力负荷管理系统在带宽、时延、可靠性3个方面的通信需求进行分析。

(1)带宽需求。海量分布式能源及智能终端设备的接入,造成电力通信网内数据流量激增,数据交互更加频繁,因此要求系统具有较大带宽来支撑新型业务。

(2)时延需求。新型电力负荷管理系统采集的用电负荷数据需要实时传输,要求系统时延达到毫秒级。此外,分布式电源控制、紧急需求响应等业务场景对时延的要求较高。

(3)可靠性需求。新型电力负荷管理系统的终端资源中,可再生能源占比较大,分布广且出力具有随机性、不确定性,为确保电力的安全有序供应,要求系统可靠性要高。新型电力负荷管理系统实时监测、采集终端负荷数据,需要长时间、不间断运行。此外,系统所采集数据涉及电网企业及用户的用电隐私,需要加强系统的隐私安全防护。

2 新型电力负荷管理系统信息通信关键技术考虑到上述新型电力负荷管理系统的需求,本文重点研究5G通信技术、边缘计算在新型电力负荷管理系统中的应用,旨在促进负荷资源的灵活、可靠互动,实现电力系统安全稳定高效运行。

2.1 5G通信技术相比此前的通信技术,5G通信具有时延低、速率大、容量大、功耗低等特点,可为新型电力负荷管理系统提供信息通信技术支撑,实现海量负荷资源的灵活调控。5G的3大典型应用场景为:增强型移动宽带(Enhance Mobile Broadband,eMBB)、海量机器类通信(Massive Machine Type Communication,mMTC)、超可靠低时延通信(Ultra-Reliable & Low Latency Communication,uRLLC)[11],3个场景对5G指标的需求各不相同。eMBB对带宽的要求较高,可用于传输负荷监控的超高清视频;mMTC对传输容量的要求较高,需满足大规模终端的接入,适用于负荷管理系统非侵入式负荷监测及负荷预测、智慧家庭等业务;uRLLC要求传输时延低、可靠性高,适用于自动驾驶、需求响应毫秒级负荷调控业务[12]。

新型电力负荷管理的业务种类众多,包括远程抄表、负荷预测、负荷调控、需求侧管理、电力营销等,不同业务对通信带宽、时延、可靠性及通信网覆盖范围等需求也存在差异。为了支撑新型电力负荷管理系统各类业务,可引入网络切片(Network Slicing)[13]技术,针对不同的业务要求,将单一的物理网络划分为多个虚拟网络,各虚拟网络在资源和功能上是逻辑隔离的,是服务于特定业务场景的网络切片,当某个切片业务网络发生故障时不会影响其他切片业务。相比传统的虚拟专用网络(Virtual Private Network,VPN)[14],网络切片技术既可实现不同虚拟网络间相互独立,还可以对网络基础设备虚拟化,为不同的网络切片提供计算、存储等资源[15]。

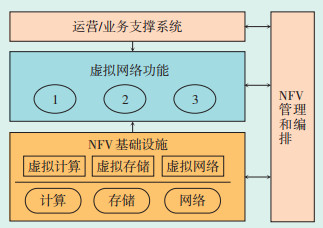

网络功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV)和软件定义网络(Software Defined Network,SDN)可为网络切片提供所需功能。由欧洲通信标准协会所提出的NFV网络结构如图 2所示,可分为4个部分[16]。NFV技术主要应用于承载网,实现硬件与软件的解耦,网络功能也从原本的专用设备转移到交换机、服务器等通用设备,将计算、存储、网络等物理资源映射为虚拟资源进行统一管理,可通过增加或减少虚拟资源来调整网络容量,解决了传统网络缩容、扩容时造成的资源浪费、成本增高等问题。通过NFV将计算、存储和网络等资源进行虚拟化管理,可实现不同类型负荷管理业务的区分,尤其是针对面向营销系统、调度系统等不同的上级管理模式,也能进行灵活管理。

|

| 图 2 NFV体系架构图 Figure 2 NFV architecture |

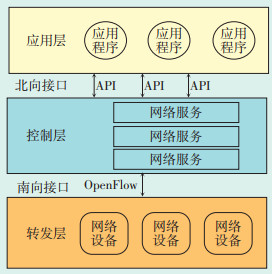

SDN将网络设备的控制平面与转发平面分离,转发平面的物理资源抽象为虚拟资源,控制平面对虚拟资源进行控制,且具有开放的可编程接口,对传统网络一经部署便不可随意更改的问题进行了改进,可实现网络的灵活更新[17]。如图 3所示,SDN网络架构由应用层、控制层、转发层组成,其中应用层中的应用程序可实现多种网络应用;控制层通过北向应用程序编程接口(Application Programming Interface,API)与应用层中各应用程序进行交互,通过南向接口OpenFlow协议对转发层中各种网络设备进行虚拟化。通过灵活的开放接口配置,可以实现网络资源动态调配,能够满足面向新型电力负荷管理中的多种复杂场景需求。

|

| 图 3 SDN网络架构图 Figure 3 SDN network architecture |

5G网络切片技术替代了传统专用物理网络部署的方案,既可以根据新型电力负荷管理系统业务需求为其合理分配网络资源,减少网络资源浪费,还可以共享物理网络的基础设施,无需为不同业务重新进行网络部署,节约网络建设成本[18]。在SDN网络的应用程序中可以部署类似于可调节潜力分析、柔性负荷聚合互动、需求侧分布式交易等高级应用。

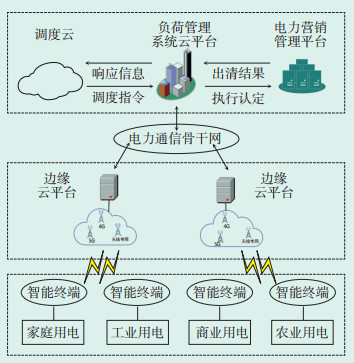

2.2 边缘计算技术为了解决新型电力系统中大规模新能源并网,海量终端设备接入及设备互联所造成的负荷管理系统云平台数据处理压力大、负荷资源响应不及时、用户体验度低等问题,文献[19]提出了基于云边协同技术的虚拟电厂架构,实现虚拟电厂中需求侧资源的灵活互动。本文研究了基于云边协同技术的新型电力负荷管理系统互动架构(见图 4)。边缘计算有计算、存储、感知等功能,在边缘侧即可提供智能服务,实现负荷管理系统业务的本地化处理,减少云端数据处理的压力。该架构下的新型电力负荷管理系统可减少时延,提高负荷资源的响应速度;减少带宽使用,节约网络部署成本;提高可靠性,充分利用需求侧资源,保证新能源的高效消纳。

|

| 图 4 新型电力负荷管理系统云边协同模型 Figure 4 Cloud-edge collaboration model of new power load management system |

云平台接收来自边缘服务器上传的已处理数据,通过分析数据对负荷资源进行预测,制订调控策略,此外云平台与电力营销平台进行信息交互,接收电费出清结果,并下发到用户。相比传统的集中式负荷管理系统,新型电力负荷管理系统云边协同架构中云平台数据处理压力减小,提高了系统的安全性。

骨干层中电力通信骨干网是新型电力负荷管理系统的传输媒介,可实现系统各层间的状态及控制信息的实时交互,由传输网、业务网、支撑网构成。

边缘层中边缘云平台具备强大的计算能力,在网络边缘对终端上传数据进行处理,将处理后的数据传输到云平台,或直接在本地对终端负荷作出决策部署,减少了系统终端与云平台的信息交互次数,可有效降低时延,节省带宽资源。此外,新型电力负荷管理系统终端负荷资源中,可再生能源占比较多,边缘计算具有感知能力,可对各个区域进行全面感知,在各子区域间完成信息交互,解决可再生能源地理位置分散,出力具有随机性、间歇性等特点所造成的负荷调控难题。

终端层由智能终端和和各类资源构成,包括智能电能表、传感设备、分布式光伏、分散式风电、电动汽车、工商业负荷等。智能终端对负荷资源实时感知,完成对负荷资源的数据采集、状态监测等,并将数据上传到边缘层。

此外,云边协同架构可有效保护电网企业及用户的数据隐私,边缘计算技术具有强大的存储功能,可将新型电力负荷管理系统数据存储于本地,避免隐私数据上传云平台过程中造成错传、漏传。

3 新型电力负荷管理系统发展趋势 3.1 新型电力负荷管理系统面临的挑战随着“双碳”目标的推进,新型电力负荷管理系统中的负荷资源特性更复杂、负荷结构呈现多元化趋势、用户与负荷管理系统的互动业务更加深入,未来新型电力负荷管理系统的建设面临很多挑战。

3.1.1 海量数据处理新型电力负荷管理系统中,高比例的设备接入、爆发式的数据增长对系统的数据处理能力提出了更严苛的要求。未来引入人工智能、大数据等先进技术,对数据进行可视化分析,通过聚类、离群点分析等算法挖掘数据价值,实现海量数据的快速处理,为负荷管理系统的决策部署提供依据。此外,引入射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID),可对新型电力负荷管理系统中设备进行实时跟踪,数据读取、采集,实现新型电力负荷管理系统各个区域互联互通,提高负荷管理系统运行效率,确保电力系统的安全稳定运行。

3.1.2 网络资源受限将边缘计算技术引入新型电力负荷管理系统,可缓解云端设备数据处理压力,减少传输时延,缓解带宽不足的压力,降低功耗。然而,边缘计算所具有的计算、存储、感知能力有限,随着新型电力负荷管理系统的发展,终端设备逐年增加,边缘端的网络资源将无法满足未来新型业务互动所需的计算和存储资源。此外,有限的资源也无法支撑新型电力负荷管理系统在边缘端开展人工智能训练。

3.1.3 系统安全性有待提高随着新型电力负荷管理系统中用户终端数量的增多,系统网络结构越发复杂,更容易遭到攻击,因此对系统的可靠性要求更高。系统中的终端设备及部署在边缘端的边缘计算设备可能被破坏,甚至对系统平台进行非授权访问。新型电力负荷管理系统业务数据传输过程中容易遭到攻击,造成关键数据泄露。可采用人工智能技术迅速诊断系统故障,及时采取措施,确保系统的安全稳定运行。

3.2 新型电力负荷管理发展建议在当前能源低碳转型的背景下,首先,应加强对储能技术的研究与应用,在系统终端接入储能设备,平衡新能源出力的波动。抽水蓄能是当前较为成熟的储能技术,但对地理位置的要求较高,在电力系统中使用有限。压缩空气储能技术是“十四五”新型储能核心装备研究的关键技术之一,其将空气作为能源存储的介质,实现电能与空气压缩势能之间的转化,受地理位置影响小且设备寿命长,可助力新型电力负荷管理系统更好地实现负荷管理。其次,应加强用电监测,提升负荷管理水平,加快推进新型电力负荷管理系统的建设,从发电、供电、用电方面逐步提高电能利用率,确保电力的有序供应及电网的安全稳定高效运行,实现未来新型电力系统深度脱碳。此外,应继续深入研究新型信息通信技术在电力负荷管理系统中的应用,相关部门应制定新型电力负荷管理系统建设的支撑政策,完善电力负荷管理系统相关标准,为新型电力负荷管理系统的建设提供技术和政策支撑。更重要的是提高我国信息通信关键技术的自主研发能力,实现电力系统关键技术国产化。

4 结语信息通信技术的引入可实现新型电力负荷管理系统对负荷的精准监测与调控,有效支撑电网常态化需求侧管理工作建设和综合能源服务业务高质量发展。本文结合需求响应业务,研究了5G通信技术、边缘计算在新型电力负荷管理系统中的应用,应用过程中仍存在一些技术问题需要进一步研究、突破。未来,随着信息通信技术的不断发展完善,应深入研究新型信息通信技术与负荷管理系统的融合。此外,可引入人工智能技术提高系统各环节的安全性能,确保新型电力负荷管理系统业务的安全稳定实施。

| [1] |

中国政府网. 国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知[EB/OL]. (2021-10-26)[2022-07-18]. https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202110/t20211026_957879.shtml.

(  0) 0)

|

| [2] |

国家电网报. 河南省18地市出台新型电力负荷管理系统支持政策[EB/OL]. (2022-05-07)[2022-07-18]. https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1222959.shtml.

(  0) 0)

|

| [3] |

王荣志, 孙毅, 冯小安, 等. 电力负荷管理系统中数据加密技术的研究[J].

继电器, 2008(2)54-57, 63 WANG Rongzhi, SUN Yi, FENG Xiaoan, et al. Analysis of data security algorithm for electric load management system[J]. Relay, 2008(2)54-57, 63 (  0) 0)

|

| [4] |

F. Saeed, Z. A. Abbas, M. Rehan Akhtar, et al. Intelli gent Hybrid Energy Resource Connected Demand Side Load Management System-Case of Pakistan[C]//Internation al Conference on Energy Conservation and Efficiency. 2021 4th International Conference on Energy Conserva tion and Efficiency (ICECE). Lahore: IEEE ICECE, 2021: 1-5.

(  0) 0)

|

| [5] |

魏景东, 张耀, 王建学, 等. 考虑综合需求响应的工业园区负荷管理方法[J].

电力需求侧管理, 2021, 23(1): 25-29 WEI Jingdong, ZHANG Yao, WANG Jianxue, et al. Industrial park load management method considering integrated demand response[J]. Power Demand Side Management, 2021, 23(1): 25-29 (  0) 0)

|

| [6] |

全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会. 电力负荷管理系统技术规范: GB/T 15148—2008[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008.

(  0) 0)

|

| [7] |

电表信息网. 国网能效助力多家电力公司开展负荷管理系统建设工作[EB/OL]. (2022-03-26)[2022-07-18]. http://www.dianbiao.com.cn/news/show.php?itemid=30707.

(  0) 0)

|

| [8] |

青海日报. 完成首批用户新型电力负荷管理系统建设[EB/OL]. (2022-06-23)[2022-07-18]. https://power.in-en.com/html/power-2406670.shtml.

(  0) 0)

|

| [9] |

董高原. 电力负荷管理系统的研究与实现[D]. 北京: 华北电力大学, 2006.

(  0) 0)

|

| [10] |

国家电网报. 国家电网: 坚持需求响应优先、有序用电保底、节约用电助力[EB/OL]. (2022-06-17)[2022-07-18]. https://news.bjx.com.cn/html/20220617/1233904.shtml.

(  0) 0)

|

| [11] |

刘林, 祁兵, 李彬, 等. 面向电力物联网新业务的电力通信网需求及发展趋势[J].

电网技术, 2020, 44(8): 3114-3130 LIU Lin, QI Bing, LI Bin, et al. Requirements and Developing Trends of Electric Power Communication Network for New Services in Electric Internet of Things[J]. Power System Technology, 2020, 44(8): 3114-3130 (  0) 0)

|

| [12] |

乔楚. 5G网络端到端切片技术研究[J].

通信技术, 2018, 51(9): 2092-2101 QIAO Chu. Exploration on End-to-End Slicing Technology of 5G Network[J]. Communications Technology, 2018, 51(9): 2092-2101 DOI:10.3969/j.issn.1002-0802.2018.09.014 (  0) 0)

|

| [13] |

Mei J., Wang X., Zheng K.. An intelligent self-sustained RAN slicing framework for diverse service provisioning in 5G-beyond and 6G networks[J].

Intelligent and Converged Networks, 2020, 1(3): 281-294 DOI:10.23919/ICN.2020.0019 (  0) 0)

|

| [14] |

J. Zhang. Research on Key Technology of VPN Protocol Recognition[C]//International Conference of Safety Produce Informatization. 2018 IEEE International Conference of Safety Produce Informatization (IICSPI). Chongqing(CN) : IEEE IICSPI, 2018: 161-164.

(  0) 0)

|

| [15] |

SONG Chuang, ZHANG Min, ZHAN Yueying, et al. Hierarchical edge cloud enabling network slicing for 5G optical fronthaul[J].

Journal of Optical Communications and Networking, 2019, 11(4): 60-70 DOI:10.1364/JOCN.11.000B60 (  0) 0)

|

| [16] |

董旭. 端到端网络切片动态资源优化算法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2019.

(  0) 0)

|

| [17] |

李泰慧. 5G网络端到端切片算法研究[D]. 南京: 南京邮电大学, 2021.

(  0) 0)

|

| [18] |

孔英会, 高会生, 张铁峰, 等. 面向虚拟电厂的5G通信技术应用探讨[J].

电力信息与通信技术, 2020, 18(8): 80-85 KONG Yinghui, GAO Huisheng, ZHANG Tiefeng, et al. Discussion on Application of 5G Communication Technology for Virtual Power Plant[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2020, 18(8): 80-85 (  0) 0)

|

| [19] |

李彬, 郝一浩, 祁兵, 等. 支撑虚拟电厂互动的信息通信关键技术研究展望[J].

电网技术, 2022, 46(5): 1761-1770 LI Bin, HAO Yihao, QI Bing, et al. Key Information Communication Technologies Supporting Virtual Power Plant Interaction[J]. Power System Technology, 2022, 46(5): 1761-1770 (  0) 0)

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40