高压电气设备发热是影响电力系统安全、平稳运行的一大难题。开关柜是电力系统中重要的电气设备之一,其温度监测对于电网安全运行非常重要[1-6]。目前,常用的变电站高压开关柜的检测方式仍是人工巡检,工作人员利用外红测温仪对柜内温度进行测量[7-8]。但高压开关柜大多时候处于封闭状态,柜内各种元件数量众多,彼此间的空间不大。红外测温为直线照射测量,对元件相互遮挡的部分很难全方位检测。由于距离的影响,温度测量数据和实际数据可能会有较大偏差,且巡检属于间歇作业,有时无法及时检测到异常元件并做出预警。而且有线温度监测需要在开关柜内布置线路,使柜内结构更复杂,增加了安全隐患,且造价较高,不能满足实际生产需要[9-11]。

射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)无线无源技术能够利用高频电磁能量为传感器设备供电,将其应用于温度监测系统中,可对监测节点温度实时监测,大幅度提高电力系统运行的安全性和可靠性。而且监测设备本身基本不需要维护。将以RFID技术为核心的传感器安装在被测节点上,省去传统的信号传输线路,传感器自身可通过环境场获得运行所需电力,无需额外供电。该技术对于高压电气设备安全智能监测意义重大,应用前景广阔[12-15]。

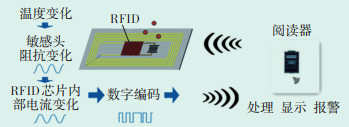

1 温度监测装置及其检测系统的设计 1.1 无线无源温度传感器无线无源温度传感器利用温度敏感材料的阻抗随接触温度变化的特点而制成(见图 1)。阅读器发出射频信号,传感器天线接收由该信号产生的能量(840~960 MHz的电磁波),进行整流后,信号中的能量转换为直流电源,利用电容器储能为RFID芯片供电。芯片监测到敏感头阻抗数值的异常,生成检测信号,然后转换为数字信号,传回阅读器进行温度的映射换算。根据给定的通信协议,传感器将模拟信号转换为数字编码,然后以无线传输的方式传至阅读器。虽然无线信号随着传输距离的增加而减弱,但是数字编码信息不变,因此能够避免传输距离对传输结果的影响,防止失真。

|

| 图 1 无线无源温度传感器工作原理 Figure 1 Working principle of wireless passive temperature sensor |

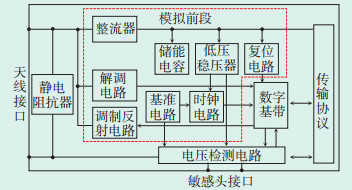

通常RFID芯片由模拟前端、数字基带和传输协议等电路模块构成。本文对RFID芯片进行特殊设计,增加电压检测模块及敏感头的接口和两个信号引脚,以实现负载阻抗的接入、驱动及检测(见图 2)。从图 2可以看出,当温度发生变化时,敏感元件的电压发生变化并被电路检测到,数据会被存储在存储器中,根据既定的通信协议,RFID阅读器读取数据编码即可得出温度数据。

|

| 图 2 新型RFID芯片电路结构示意图 Figure 2 Schematic diagram of circuit structure of the new RFID chip |

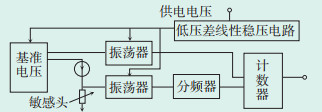

电压检测电路(见图 3)是该检测的核心单元,在设计时既要确保检测精度,又要实现低功耗工作,增加无线传输部分的能量使用,从而保证了传输距离的有效性。从图 3可以看出,整个电压检测电路采用双振荡结构设计、高电源抑制比、低压差线性稳定器设计,保证了敏感头分压的检测精度,提高了传感器的检测精度和传输距离。

|

| 图 3 电压检测电路 Figure 3 Voltage detection circuit |

温度传感器主要安装在开关柜内母排螺栓与柜体连接的位置,考虑到母排的高电压、大电流、温度高、强电磁干扰的特殊工作环境,尽可能延长维护周期,同时传感器体积要小,天线信号的能量接收效率要大及数据信号发射率尽可能强,需要对传感器的安装结构做特殊设计,对天线位置的排布做特殊处理。在高压设备中,传感器不能使用铁磁性材料,所以采用改性PPS塑料外壳,不仅性能稳定,而且耐热、阻燃、结构强度大、不导电。在结构上采用音叉式安装,黄铜材质,耐腐蚀、导热快,符合工作环境和维护需要。对弱电电路做接地保护。

1.3 检测系统功能要求高压柜温度监测系统主要由一台监控主机对整个变电站的每一个高压柜的6个监测点进行实时监控,监测母排螺栓连接部位温度,对每一个监测点进行编号,获取实时温度变化情况,并生成温度变化曲线。当监测点温度过高时,系统发出警报,并在监控主机上显示监测点编号,告知工作人员及时处理,不仅保障了开关柜的安全稳定运行,而且工作人员无需奔波巡检,降低了工人的劳动强度。

1.4 高频功率放大器 1.4.1 设计E类功率放大器结构简单,损粍相对较小,非常适合小功率无线输电系统。为了满足传感器的用电需求,高频功率放大器电路采用双模块设计。模块一由两级甲类谐振放大器组成;模块二由丙类谐振放大器组成,作为放大器的输出级,其最好在临界状态工作,以实现工作状态交流功率最大,效率较高。

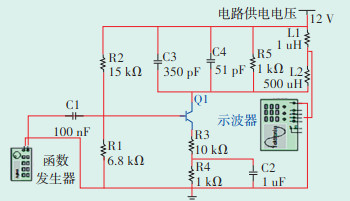

图 4为甲类谐振放大器的电路设计图。设定合理基极偏置电阻数值等数据,保证晶体管Q1的工作状态满足设计要求。L、C3、C4、R5作为频率的控制元件,一同构成选频回路,C3为可调节电容,可选出调谐回路中和信号源相同的频率,并联的电阻R用以减小回路品质因数、加宽通频带。

|

| 图 4 甲类谐振放大电路设计 Figure 4 Class A resonant amplifier circuit design 图中:Q1—晶体管;L1、L2—电感;C1、C2、C3、C4—电容;R1、R2、R3、R4、R5—电阻。 |

阻抗匹配是高频电路设计时必须考虑的问题。为了实现最大功率传输,需合理选取阻抗值。当负载阻抗等于源阻抗时,能量以最大功率传输至负载。若阻抗失调,则输出功率降低,严重情况下,反射功率可能将高频功率放大器电路烧毁。根据E类功放公式,负载电阻和输入电压、输出功率是相互关联的,但在实际无线电能传输电路中,实际负载电阻值不等于事先计算的负载电阻值,故需要设计合理的阻抗匹配电路。

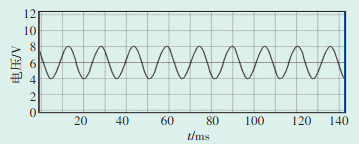

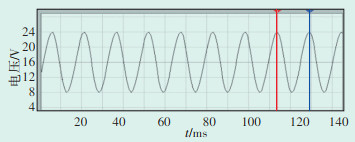

1.4.2 高频谐振功率放大器系统仿真和调试为了更好地对电路中功率放大器的放大效果进行测试,采用Multisim软件进行系统仿真验证。输入一个频率860 MHz、峰峰值150 mV的正弦波形的信号,测试发现,经过第一级放大器变换后,新波形的峰峰值增大到872 mV,波形信号如图 5所示。输入信号的电压得到了多倍放大,实现了功率的大幅度增加。经过E类放大器对信号进行放大,其输出功率与效率均提高,仿真波形见图 6,可以发现,再一次放大后的电路电压有明显提高,能够满足实际生产需要及传感器设备的供电需求。

|

| 图 5 一级放大波形 Figure 5 First⁃stage amplification waveform |

|

| 图 6 两级放大波形 Figure 6 Two⁃stage amplification waveform |

电路中的输入信号为频率为860 MHz、峰峰值为150 mV的正弦波形信号,通过测试发现,示波器测量数值在一级甲类放大器变换之后,输出波形的峰峰值为1.02 V,两级放大器变换后的峰峰值为8.12 V,经过丙类放大器变换后峰峰值达到24 V。输出电压随着级数的变化而升高,该电压已达到传感设备所需要的工作电压,表明该设计电路的功率放大器能够满足实际生产的需要。

1.4.4 数据分析对测试数据分析发现,输入信号经过一级甲类放大器后,其电压幅值增加,输入信号所形成的电压的峰峰值扩大了约7倍;经过两级甲类放大器,输入电压的峰峰值增大约56倍;经过一级丙类放大器,电压的增益效果达到了140倍,总电路图中的功率增大了将近20 dB。可以发现,经过放大器放大后,输入电压的峰峰值得到了多倍提升,能够实现对传感器内部工作元件的合理供电。

1.5 系统构成该系统结构主要由1台监控主机、多个无线基站和多个RFID温度传感器组成(见图 7)。传感器测出各节点温度,通过RFID芯片传输信号至无线基站。由于RFID的传输距离有限,基站在站内全覆盖安装,保证每一台传感器的信号都能被接收,且基站与传感器之间是多对多映射,由传感器芯片发出的信号可被多个无线基站接收到。无线基站的职能只接收数据,不对数据进行任何处理。所有数据上传至数据集中器进行整理,通过UDP或RS485通信规约将每一个基站的数据收集,汇总后再进行过滤,处理后上传到前置服务器,工作人员在前置服务器可以观察到各个传感器节点上传的温度数据。

|

| 图 7 无线无源测温检测系统拓扑图 Figure 7 Wireless passive temperature monitoring system topology |

开关柜内的电线进、出接头三相及母排连接处三相易发生过热问题,因此需要做温度监测。为了减少柜内元件数量,考虑将传感器直接固定在柜内现有螺栓上,松动温度检测点的螺栓后,螺母与柜内结构形成空隙,将U口插入到该空隙中,再将螺栓拧紧即可。室外开关需要配置3个传感器,布置在电线的出线接头及熔断器位置,通过螺栓固定在距离出线接头周围30 cm处。

2.1.2 读取器读取器是整个系统的中间媒介,起到了沟通传感器与上游主机的桥梁作用。在设备室的墙面上固定两排导轨,形成读取器与墙壁固定的中间桥梁,使用螺丝将读取器固定在导轨上,通过厂房不间断电源(Uninterruptible Power System,UPS)为读取器供电,各开关柜走线通道即可作为读取器的通信通道,无需新建通道,简化了室内走线结构。各个柜之间采用RS485通信规约相连接。

2.1.3 读取天线为了保证读取天线与传感器之间良好的交互效果及母排连接处周围的空间宽敞,将天线与传感器放置在同一腔室内,二者间距离为40~50 cm。传感器调试过程中,也可对二者间的位置进行适当调整,以保证监测信号的质量,使检测的传感信号功率处于合理的控制区间。读取天线自身已携带强磁力磁铁,因此只需将其吸附在壁面上即可。

2.1.4 光纤收发器安装各个现场的采集单元与中控设备所在区域之间的通信主要依靠光纤通道进行数据交互。在各厂房配备光纤的配线盒,固定导轨于墙面,通过螺丝将配线盒固定在墙面上。电源来自于机房中的UPS。

2.1.5 监测系统上位机上位机在中控室内,通过操作台即可实现对系统温度及参数的设定、声音预警,预警音响位于控制室内。

2.2 检测软件功能 2.2.1 实时监测该软件可对全站开关柜内温控装置工作状态统一显示和控制,在系统的主界面可以观察到各厂房内被检测设备不同节点的实时温度、各节点的排布方式及相互之间的并行关系。

2.2.2 温度查询在该系统内,可以查询各间隔各监测节点实时温度曲线,方便工作人员观测各个监测点的温度,并与巡检人员定期抽检数据进行比较,防止由于仪器故障造成测量失真。该系统也可以查询历史温度曲线,观察各个监测点温度的长时间变化状态及以24 h温度趋势,生成各监测点温度变化数据图。

2.2.3 运行报表该系统可以查询各间隔各监测节点的运行温度统计日、月报表,并可进行日最大、最小、平均温度统计,方便工作人员了解各节点的温度变化。

2.2.4 实时报警该系统配备音响设备,具有高温报警、超温跳闸事故告警功能,当出现事故或预警时,弹窗提醒并发出声音,便于及时提醒工作人员。

2.2.5 数据转发该系统可根据需要设置需要转发的数据,采用ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC-60870-103、IEC-60870-104等协议通过第三方系统实现数据交换,可在多种设备上查看和处理温度数据,并对于异常监测点的异常数据重点标记。

3 应用效果无线温度在线监测系统目前已应用于薛家湾供电站35 kV开关柜中,它能够对电气设备连接处各监测点的温度进行实时监测,测温精度高,解决了传统手持式测温仪偏差大、高压设备内部测温困难、需要人工定时巡检的问题,降低了劳动强度。监测系统软件可以采集和显示温度,实时显示高压开关柜各测点温度,并能查询历史数据,生成运行报表,为处理事故提供依据。能够及时发现开关柜的触点、母线连接等位置的过热问题,实现高温报警、超温跳闸事故告警。

4 结束语通过对无线温度在线监测系统RFID芯片的特殊设计,提高了薛家湾供电站35 kV高压开关柜温度检测精度。该系统能够实现温度在线监测、及时预警,降低了人工巡检测温的成本,运行人员可及时了解开关柜内设备的运行温度和状态,防止设备因超温而发生故障,保证了供电站内开关柜的安全,从而保障了电网的长期安全稳定运行。

| [1] |

刘少泽, 雒浪, 蓝文军, 等. 开关柜电气接点温度监测技术的分析与应用[J].

科学技术创新, 2021(34): 23-25 LIU Shaoze, LUO Lang, LAN Wenjun, et al. Analysis and application of electrical contact temperature monitoring technology for switchgear[J]. Scientific and Technological InnovationInformation, 2021(34): 23-25 (  0) 0)

|

| [2] |

CHENG Haitao, Ren Xinhua, Ebadi Siamak, et al. Wireless Passive Temperature Sensors Using Integrated Cylindrical Resonator/Antenna for HarshEnvironment Applications[J].

IEEE Sensors Journal, 2015, 15(3): 1453-1462 DOI:10.1109/JSEN.2014.2363426 (  0) 0)

|

| [3] |

TAN Qiulin, KANG Hao, QIN Li, et al. High tempera ture characteristic for wireless pressure LTCC-based sensor[J].

Microsystem Technologies, 2015, 21(1): 209-214 DOI:10.1007/s00542-014-2106-y (  0) 0)

|

| [4] |

王渊朝. 基于LC谐振的无线无源温度传感器研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2014.

(  0) 0)

|

| [5] |

唐顺, 谭秋林, 王海星, 等. LC温度传感器的高温性能优化与设计[J].

微纳电子技术, 2017, 54(2): 5 TANG Shun, TAN Qiulin, WANG Haixing, et al. High temperature performance optimization and design of LC temperature sensor[J]. Micronanoelectronic Technology, 2017, 54(2): 5 (  0) 0)

|

| [6] |

李炳宇. 无线无源温湿度传感器的制备与特性研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2020.

(  0) 0)

|

| [7] |

杨威, 吴明孝, 石磊, 等. 高压开关柜触头温度监测技术的研究综述与展望[J].

电工电气, 2022(6)1-7, 13 YANG Wei, WU Mingxiao, SHI Lei, et al. Research review and prospect of contact temperature monitoring technology for high-voltage switchgear[J]. Electrotechnics Electric, 2022(6)1-7, 13 (  0) 0)

|

| [8] |

崔士刚, 郝建国, 刘忠洋. 开关柜无线测温技术研制与应用[J].

数字通信世界, 2022(4): 96-98 CUI Shigang, HAO Jianguo, LIU Zhongyang. Development and application of wireless temperature measurement technology for switchgear[J]. Digital Communication World, 2022(4): 96-98 (  0) 0)

|

| [9] |

林正. 高压开关柜综合状态监测系统设计研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2019.

(  0) 0)

|

| [10] |

张旭. 浅谈基于红外测温技术的开关柜温度监测系统设计问题[J].

电力设备管理, 2021(8): 60-62 ZHANG Xu. Talking about the design of the temperaturemonitoring system of the switch cabinet based on infraredtemperature measurement technology[J]. Electric Power Equipment Management, 2021(8): 60-62 (  0) 0)

|

| [11] |

辛太宇. 高压开关触头温度在线检测技术的研究与实现[D]. 青岛: 山东科技大学, 2009.

(  0) 0)

|

| [12] |

种玉配, 王其昂, 张诚, 等. 基于RFID技术的结构应变传感器研究综述[J].

自然灾害学报, 2021, 30(6): 13-20 ZHONG Yupei, WANG Qiang, ZHANG Cheng, et al. Research review of structural strain sensors based on RFID technology[J]. Journal of Natural Disaster, 2021, 30(6): 13-20 (  0) 0)

|

| [13] |

薛文生. 10 kV高压开关柜无线测温技术分析[J].

专用汽车, 2021(11): 78-80 XUE Wensheng. Technical analysis of wireless temperature measurement for 10 kV high-voltage switchgear[J]. Special Purpose Vehicle, 2021(11): 78-80 (  0) 0)

|

| [14] |

李佳, 庞志华, 刘莉, 等. 一种压电振动能量收集无线测温系统的研究[J].

北华航天工业学院学报, 2020, 30(3): 20-22 LI Jia, PANG Zhihua, LIU Li, et al. Research on a wirelesstemperature measurement system for piezoelectric vibration energy collection[J]. Journal of North China Institute of Aerospace Engineering, 2020, 30(3): 20-22 (  0) 0)

|

| [15] |

蒋大伟, 赵野, 谢倩, 等. 关于高压电气设备带电检测信息化管理的研究[J].

东北电力技术, 2021, 42(11)18-20, 34 JIANG Dawei, ZHAO Ye, XIE Qian, et al. Research on Information Management of High Voltage Electrical Equipment Live Detection[J]. Northeast Electric Power Technology, 2021, 42(11)18-20, 34 (  0) 0)

|

2023, Vol. 41

2023, Vol. 41