2. 广东科诺勘测工程有限公司, 广州 510663

2. Guangdong Kenuo Surverying Engineering Co., Ltd., Guangzhou 510663, China

2020年9月第七十五届联合国大会上,我国承诺二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现中和,彰显了中国应对气候变化的决心和雄心,为国际社会合作应对全球气候变暖提供了助力。我国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,提出完善绿色低碳政策和市场体系,加快推进碳排放权交易,有效发挥森林、海洋、草原、湿地、土壤、冻土的固碳作用,提升生态碳汇能力等重大举措[1-2]。不难看出,发展生态碳汇已成为我国全面实现生态文明建设、实现双碳目标的重要举措。本文阐述了碳中和背景下我国生态碳汇发展及交易现状,为碳汇的生态价值开发、碳汇交易机制的完善提供前瞻性建议。

1 基本概念碳达峰是指某个地区或行业年度二氧化碳排放量达到历史最高值,而后经历平台期持续下降,是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点[3]。碳达峰标志着经济发展由高耗能、高排放向清洁的低能耗模式转变,碳排放与经济发展实现脱钩。

碳中和从广义而言是指在一定时间内国家、企业、个人等的二氧化碳或温室气体排放量,可以通过碳汇的吸收量进行完全抵消,达到净排放接近或等于零[4]。我国碳达峰目标是指能源活动产生的二氧化碳排放量达峰,而碳中和目标包括全社会温室气体排放量,包括二氧化碳、甲烷、氢氟碳化物等温室气体。

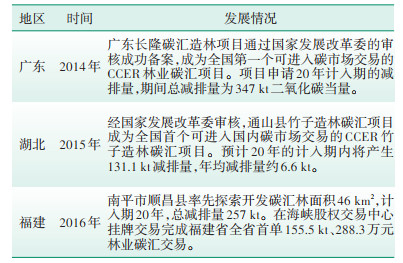

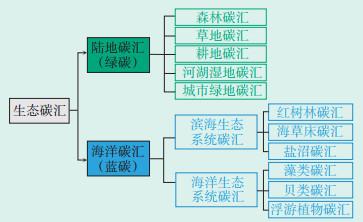

碳源与碳汇是两个相对的概念,碳源是自然界或人类生产、生活中能够向大气中释放二氧化碳的源头,碳汇是指生态系统或人工措施固定吸收大气中二氧化碳的过程、活动或机制,生态系统碳汇横型组成见图 1。

|

| 图 1 生态系统碳汇模型组成 Figure 1 The composition of ecosystem carbon sink model |

目前国际上公认实现碳达峰、碳中和目标的途径主要有两种,一种是减排,即在生产和生活中减少温室气体排放,提高能源的利用效率;另一种是增汇,即增加外界对温室气体的吸收和固定[5]。减少大气中温室气体总量,主要是利用植物光合作用,将二氧化碳在一定时期内固定到植物中,再以植物残体固定到土壤和海洋中。提升碳汇能力不仅可以达到间接减排的效果,获得巨大的综合效益,而且操作成本低、易施行,是应对气候变化进程中最为经济、有效的手段。

2 碳汇发展现状生态碳汇是对传统碳汇概念的拓展和创新,不仅包含林业碳汇(即通过植树造林、植被恢复等措施吸收大气中二氧化碳),还包括草原、湿地、海洋等生态系统对碳吸收的贡献,及土壤、冻土对碳储存和碳固定的维持作用[6]。陆地碳汇和海洋碳汇是生态碳汇的两大重要组成(见图 2),即“绿碳”和“蓝碳”[7]。据统计,地球上每年化石燃料所产生的碳排放约13%被陆地植被吸收,35%被海洋所吸收,其余部分暂留存于大气中,可见林草生态系统和海洋生态系统均具有较强的碳吸收能力[8]。

|

| 图 2 生态碳汇组成 Figure 2 The composition of ecosystem carbon sink |

“绿碳”一般指陆地绿色植物通过光合作用固定二氧化碳,并将其固定、储存在陆地的过程、活动和机制,包括森林、草原、河湖湿地、农田等生态系统碳汇[9]。其中,森林拥有巨大生物量,年固碳量约占陆地生态系统固碳总量的三分之二,是陆地生态系统中最大的碳库[10]。林业碳汇是利用森林的储碳、固碳功能,通过造林、森林经营管理等活动,固定空气中的二氧化碳[11]。政府间气候变化专门委员会(IPCC)在第五次评估报告中指出:未来30~50年,提升林业碳汇能力是增加碳汇、降低碳排放成本的相对经济可行的重要措施。

2.1.1 绿碳发展历程林业碳汇纳入应对气候变化问题措施的国际进程较早。2015年,巴黎气候大会明确了2020年后全球共同应对气候变化的框架性安排,并对各国提出的目标进展情况进行预评估,在《巴黎协定》中单设森林相关条款,意味着生态碳汇在气候治理中具有举足轻重的地位[3]。与国际林业碳汇发展进程相比,我国林业碳汇起步较晚,且林业资源有限,发展速度与国际进程有一定差距。近20年来,我国对林业发展应对气候变化高度重视。据统计,2000—2017年,全球新增绿化面积有近四分之一来自我国,位列全球首位[13]。截至2021年,全国森林覆盖率达24.02%,森林蓄积量达194.93亿m3,森林面积和森林蓄积量常年保持双增长,人工林面积居世界首位[14]。

根据Nature发布的研究成果表明,2010—2016年我国陆地生态系统年均吸收碳约1.11×106 kt,相当于吸收了同时期我国年均人为碳排放的45%[12]。经测算,目前我国林草年碳汇量超过1.2×106 kt,居世界首位。

为推进林业碳汇生态价值的挖掘与实现,我国从2011年开始启动林业碳汇交易,并逐步完善交易机制[15]。经历近10年的探索后,2021年我国发布了全国首个林业碳汇国家标准《林业碳汇项目审定和核证指南》,并明确将林业碳汇纳入全国核证自愿减排交易市场中,同时开展碳汇权益交易试点。

2.1.2 绿碳开发情况目前,国家批准备案的国家自愿核证减排量(CCER)林业碳汇项目方法学共4类,分别为碳汇造林项目方法学、森林经营碳汇项目方法学、竹子造林碳汇项目方法学和竹林经营碳汇项目方法学[16]。其中,使用碳汇造林项目方法学的项目占比最高,开发量也最多。

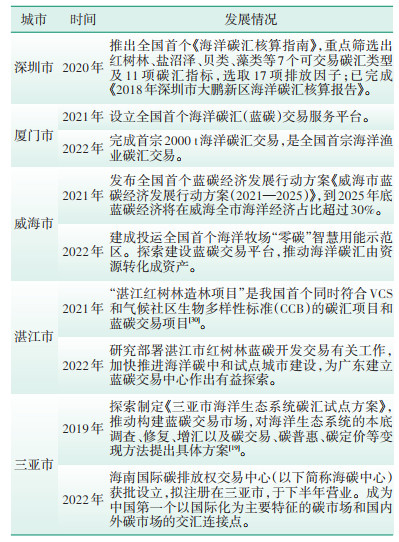

2004年开始,我国先后在广西、内蒙古、山西、江西、福建、浙江等省或自治区逐步推动林业碳汇试点项目落地(见表 1)。项目落地后,各试点地区利用既有方法学对本地林业碳汇资源进行调查,并为后续碳汇项目布局[15]。这些试点项目对我国未来开展全国性林业碳汇交易打下了坚实基础。

| 表 1 林业碳汇试点情况 Table 1 The pilot situation of forestry carbon sink |

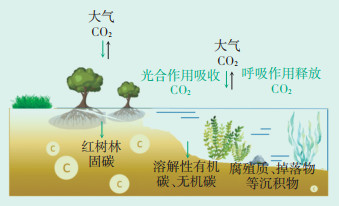

海洋碳汇也称蓝色碳汇或蓝碳,指通过海洋活动和其中动植物吸收大气中二氧化碳,并将其固定、储存到海洋的过程、活动和机制[17]。2009年,这一概念由联合国环境规划署在《蓝碳:健康海洋对碳的固定作用》报告中首次正式提出,明确了海洋在固碳增汇过程中的重要作用[18]。目前,海洋碳汇已成为全世界减缓和适应气候变化的重要战略。

海洋是地球上最大的碳库,储存了地球上约93%的二氧化碳[18],其碳循环图见图 3。自18世纪以来,海洋固碳量可达化石燃料排放量的41%和人为排放量的28%左右,极大抵消了大气中二氧化碳的积累。与绿碳相比,蓝碳具有开发潜力大、固碳效率高、固碳效果持久等特点[19-20]。地球上55%的生态固碳是由海洋生物完成的,海洋碳汇总量相当于陆地生态系统的20倍,单位海域生物固碳量是森林的10倍,对吸收大气二氧化碳、缓解全球气候变暖、支持生物多样性起到至关重要的作用,是生态碳汇的另一条重要路径[21-23]。

|

| 图 3 海洋碳循环示意图 Figure 3 Schematic diagram of marine carbon cycle |

国际上,海洋碳汇交易主要集中在IPCC所认证的滨海蓝碳生态系统碳汇:红树林生态系统碳汇、海草床生态系统碳汇和盐沼生态系统碳汇。这三类滨海生态系统所占面积总和不超过海床的0.5%,生物量仅占陆地植物生物量的0.05%,但其碳储量却高达海洋碳储量的50%以上,具有极高的固碳能力[24]。

在我国,海水养殖产量常年位居世界首位,贝类和大型藻类产量占全球总产量的85%左右,可在吸收大量二氧化碳的同时带来极高的经济价值[22]。因此,除IPCC标准范围外,2022年我国自然资源部发布的《海洋碳汇核算方法》中,根据自身国情将藻类碳汇、海水贝类碳汇和浮游植物碳汇纳入海洋碳汇标准,为我国在国际气候谈判上带来了有利条件。综上,我国对于海洋碳汇的定义较国际范围更广,涵盖红树林生态系统碳汇、盐沼生态系统碳汇和海草床生态系统碳汇等滨海生态系统碳汇,以及藻类碳汇、海水贝类碳汇和浮游植物碳汇等海洋生态系统碳汇。

2.2.1 蓝碳发展历程2009年联合国首次提出蓝碳概念后,2014年世界自然保护联盟(IUCN)发布《海岸带蓝碳:红树林、盐沼和海草床碳储量与释放因子评估方法》,提供了建立沿海蓝碳清单的勘测、数据获取和估算方法,推动蓝碳纳入《气候变化框架公约》国家温室气体清单机制[18]。目前,国际上的海洋碳汇统一标准还存在较大空白。

作为海洋大国,我国拥有18 000 km的大陆海岸线和14 000 km的岛屿岸线,拥有河口岸、珊瑚礁岸和红树林岸等各种海岸类型以及红树林、海藻、柽柳林和盐沼等滨海湿地生态系统,辽阔的陆架海、丰富的生物多样性、雄厚的海水养殖业和扎实的海洋碳汇科研实力,奠定了我国大规模海洋碳汇发展基础[25]。“十三五”期间,我国开始相继出台关于蓝碳的相关政策。2022年,自然资源部发布《海洋碳汇核算方法》和《海洋碳汇经济价值核算方法》,填补了我国在综合性海洋碳汇核算和其经济价值核算领域的空白。从科学角度看,两方法覆盖了多种碳汇类型,为进一步综合性海洋碳汇研究奠定基础;从经济角度看,推动了生态产品价值实现,在发展低碳经济的同时稳健地实现产业转型,推动海洋碳汇赋能海洋经济高质量发展;从国家角度看,有利于在国际气候谈判、碳关税和碳交易中形成有利局面,抢占蓝碳国际标准制高点,提高国际影响力,对我国实现碳中和目标意义重大。

2.2.2 蓝碳开发情况国际上已开发的蓝碳碳汇项目方法学主要覆盖红树林、盐沼和海草床等种类,适用于不同类型的核算场景,在各计量场景中,适用于红树林的碳汇项目方法学最多。我国现有的海洋碳汇交易主要是通过国际核证减排标准(VCS)进行开发。《海洋碳汇核算方法》为未来我国开发海洋碳汇提供了完整、有效的支撑[26],但海洋碳汇项目方法学与涉及林业的碳汇项目方法学在数量和应用场景方面仍有较大差距。

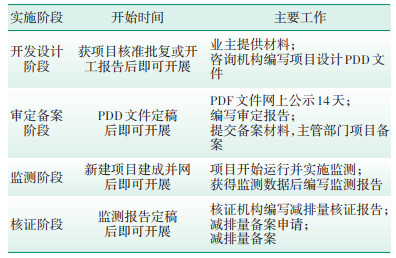

随着碳达峰、碳中和目标的提出,部分省市以地方试点的形式积极开展海洋碳汇的探索和实践(见表 2)。其中,深圳、厦门、威海及湛江等沿海城市在加快海洋碳汇发展、推进海洋碳汇核算、开展海洋碳汇交易试点等多方面发力,取得了一定进展。

| 表 2 海洋碳汇试点情况 Table 2 Pilot situation of marine carbon sink |

国际上林业碳汇项目可通过清洁发展机制(CDM)、VCS、黄金标准(GS)等标准进行开发,同样适用于中国林业碳汇项目。截至2019年7月,全球注册CDM项目数为7807个,包含广西珠江流域治理再造林项目、四川西北退化土地的造林再造林项目等5个中国林业碳汇项目。

2017年3月,国家发展和改革委员会暂缓了全国层面的CCER项目备案申请,但7个试点碳排放交易市场并未限制CCER交易。根据中国自愿减排交易信息平台的统计数据,截至2017年底,经国家发展和改革委员会审定通过的碳汇项目共89个,如广东长隆碳汇造林、塞罕坝机械林场造林、北京房山区平原造林碳汇项目等。

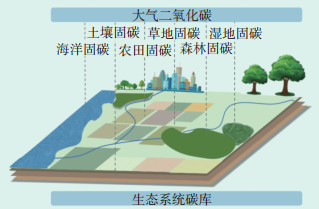

根据2012年国家发展和改革委员会发布的《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,我国CCER项目的开发流程与CDM类似,需要进行项目设计、审定,在项目备案后开展减排量的定期监测、核查、核证与签发工作,按工作阶段划分,可分为4个阶段(见表 3)[2]。首先,项目主体需编写项目设计文件,准备CCER备案申请需要的材料,并与第三方审定与核证机构签订合同,提交项目设计文件、可行性研究报告、环境影响评价报告及相关支持文件给第三方机构。然后,项目主体需编写项目监测报告,准备减排量核证备案申请需要的材料提交碳市场主管部门,并与第三方审定与核证机构签订合同,提交项目监测数据、监测报告及相关支持文件给第三方机构。减排量核证完成并备案后,即可参与全国碳市场交易。林业碳汇CCER项目从最初开发设计到最终实现减排量签发历时8—12个月,新建项目由于成本问题周期会更长。

| 表 3 CCER项目备案流程 Table 3 The flow chart for CCER project filing |

目前,全球范围内尚未建立统一的碳汇交易市场,各国或各地区的碳交易市场体系(ETS)主要以碳减排和碳汇为商品,具体的交易商品、合同结构和交易规则及程序各不相同[28]。在我国,碳汇交易仅是碳排放权市场交易的一种补充,我国境内可再生能源、林业碳汇等项目已明确纳入正在筹建的CCER,其减排量可在碳排放权交易市场中进行交易获利。

在林业碳汇CCER项目发展过程中,我国具有CCER市场快速发展、交易管理机构不断健全、林业碳汇计量和方法学不断更新进步等优势,但也存在着林业碳汇CCER备案签发率低、项目形式单一、交易成本高、抵消比例低及地域限制的问题[29-30]。

近年来,我国碳汇价格在30~50元/t二氧化碳浮动,碳汇项目的开发成本普遍高于收入。测算表明,碳汇林在我国的培育成本约为288元/m2,而相应的林业碳汇收益平均为141元/m2,林业碳化项目市场回报率有待进一步提升[9]。从长期来看,随着配额发放的逐年缩减政策,配额的价格上涨,CCER的价格也会随之增长。新的CCER项目审批政策无论在方法学、项目审批、备案以及监测方面都将会越来越规范化。

据国联证券分析,到2025年和2030年,森林碳汇交易的整体市场规模有望达到106亿元和1344亿元[31]。除全国范围的CCER林业碳汇项目外,我国广东、北京等地区还发布了地方性纳入当地碳排放权交易市场的补充机制。地方碳汇减排量项目交易价格不等,与当地碳汇量及经济发展情况有关。

3 典型碳汇项目 3.1 海洋碳汇广东省湛江市拥有红树林、滨海盐沼、海草床三大蓝碳生态系统[32]。据统计,湛江海洋生态系统固碳量约为林业的2.8倍,具备发展蓝碳的天然优势。2021年,湛江将2015—2019年在红树林造林项目保护区范围内种植的近4 km2红树林成功注册为我国首个符合VCS和CCB的红树林碳汇项目,预计该项目将在2015年起的40年内产生160 kt二氧化碳减排量。同年6月,广东湛江红树林国家级自然保护区管理局签署湛江红树林造林项目首笔碳减排量转让协议,以66元/t二氧化碳价格共签署减排量5880 t,标志着我国首个蓝碳交易项目正式完成。

该项目收益将用于湛江红树林保护、修复以及社区共建等工作,为红树林等蓝碳生态系统的生态产品价值实现途径提供了示范,对鼓励社会资本投入红树林生态保护修复、助推实现碳中和等具有重要意义。

3.2 林业碳汇2015年,广东长隆碳汇造林项目经国家发展改革委员会减排量备案,成为全国第一个可进入碳市场交易的林业碳汇项目。该项目根据国家《碳汇造林项目方法学》开发设计,共实施碳汇造林面积8.67 km2,预计20年内产生减排量347 kt,项目首期签发的5208 t CCER碳汇量由控排企业(广东省粤电集团)以20元/t的单价签约购买用于碳市场履约。此项目的成功开发和交易,对我国后续碳汇造林CCER项目起到了示范作用,对推动碳汇项目参与碳抵消具有积极意义。

3.3 碳汇创新模式各省市不断探索碳汇交易新模式,目前除了CCER、北京林业碳汇抵消机制(BCER)、广东碳普惠抵消信用机制(PHCER)和福建林业碳汇抵消机制(FFCER)4种主要林业碳汇机制外,还有多种创新模式,有效将生态价值转化为经济价值,产生良好的经济、社会、生态效益和示范引领效应。

3.3.1 林业碳汇质押贷款+远期约定回购协议模式2021年顺昌县国有林场通过碳汇贷综合融资项目,获得兴业银行2000万元的绿色信贷款,成为福建省首例以林业碳汇为质押物、全国首例以远期碳汇产品为标的物的约定回购融资项目。

3.3.2 林业碳汇指数保险模式以碳汇损失计量为补偿依据,将由于火灾、冻灾、泥石流、山体滑坡等灾害造成的森林固碳量损失指数化,为森林固碳能力修复成本和碳汇交易价值提供保险保障[33]。目前,江苏、新疆、贵州、福建等地均成功落地林业碳汇指数保险,提高了当地森林抗风险能力。

3.3.3 碳汇基金模式由政府、企业、个人投资设立专门基金,在一定范围内进行碳汇量的买卖,并且进行碳减排项目的投资,一段时间后获得相应的回报。中国绿色碳汇基金会作为全国首家以增汇抵排为主要目标的全国性公募基金会,目前已设立浙江碳汇基金项目、北京碳汇基金项目等15个碳汇基金项目。

3.3.4 林业碳票模式主要用于自愿参与减排活动的机关、企事业单位、个人等进行碳排放抵消,无法用于控排企业的排放抵消。福建省三明市、贵州省毕节市等地探索开发了林业碳票并制定了相应的管理办法。

3.3.5 生态司法+碳汇补偿模式在破坏森林、海洋、耕地等自然资源的案件中,通过责令认购生态碳汇来替代性修复生态环境。该模式弥补了补栽补种判决不能第一时间全方位修复生态的不足。厦门市设立厦门市生态司法公益碳账户,引导赔偿义务人认购绿碳和蓝碳等生态价值产品并交付至账户,将赔偿金使用和固碳增汇结合起来。

4 未来发展趋势我国提出要有计划分步骤实施碳达峰行动,完善碳排放统计核算制度,健全碳排放权市场交易制度,提升生态系统碳汇能力,积极参与到应对气候变化全球治理中。未来中长期,我国生态文明建设将以降碳为重点,推动全社会减污降碳、协同增效,从而促进生态环境与经济社会协同发展,实现全面绿色转型[34]。

第21届联合国气候变化大会上,我国把林业发展列为国家自主贡献的一项重要项目,庄严承诺2005—2030年森林积蓄量将增加45亿m3[33],同时发布了一系列增汇目标。未来我国将高度重视在森林和红树林等碳汇项目的开发和市场发展,推动生态碳汇发展和强化森林固碳功能,这已成为我国应对气候变化的重要举措,也是实现双碳目标的必然选择。

5 生态碳汇发展建议目前我国绿碳和蓝碳处于不同的发展阶段,存在着不同的阶段性难题。林业碳汇发展面临着交易市场缺乏活力、开发时间长、交易成本高、政策与监督管理环境差等问题。海洋碳汇发展则面临着政策保障体系不够完善、海岸带蓝碳的监测缺乏系统完整的布局、蓝碳试点探索示范引领作用不够显著、产权及归属不清晰、利益与责任分工有待进一步明确、公众参与度不高等难题。

因此,在生态文明建设背景下,我国可从促进生态治理、完善体制机制、推动市场交易等多个维度推动生态碳汇能力的提升,助力碳达峰、碳中和目标的实现。

5.1 积极开展生态修复治理工程深入落实现有生态系统保护和修复重大工程总体规划。陆地生态系统方面,要推进森林资源保护、退耕还林、防护林体系建设等重点生态工程;海洋生态系统方面,要依托海岸带生态保护和修复重大工程,重点保护和修复红树林、海草床等生态系统。尽快统筹推进海陆统筹治理,提升海陆全域生态碳汇能力。

5.2 持续完善生态碳汇核查体系碳汇生态价值的挖掘离不开碳汇核查体系的建设,我国有必要进一步完善碳汇核查体系,提升碳汇核查能力:一是积极开展碳汇专项调查,构建国家碳汇云端共享数据库;二是统一生态系统碳计量方法和手段,完善与国际接轨的国家碳汇计量与监测技术体系,建立国家碳计量标准;三是加快提升碳汇监测能力与技术开发,实现碳汇资源的大规模开发。

5.3 稳步健全生态碳汇交易体制机制碳汇交易机制的健全可进一步发挥生态碳汇的作用:一是要健全生态碳汇交易机制,合理制定碳汇交易价格,尽快出台国家温室气体自愿减排碳汇交易管理办法;二是逐步丰富各类碳汇产品交易机制,推动海洋、耕地、草地、湿地等多类型碳汇项目进入市场交易;三是加快碳汇交易与全国碳市场衔接,建立统一全国碳汇交易市场,最终实现与国际碳市场连通。

5.4 加快拓宽生态碳汇发展空间针对我国当前企业减排动力不足的问题,需要激发碳汇交易市场的活力,刺激碳汇需求:一是可以根据碳汇交易量出台相关政策,对碳汇抵消比例进行灵活调整;二是可依据因地制宜、优势互补的原则,逐步打破碳汇的地域界限,构建跨区域的碳汇交易网络;三是可以对减排企业参与生态碳汇交易给予适当的财政补贴。

5.5 加快创新碳金融产品碳金融产品是支持生态产品价值实现的有效途径。需加快推进生态碳汇交易市场的金融化探索,推动碳汇产品银行,开展碳汇补偿产品、碳汇期货、碳汇基金、碳汇债券、碳汇信托、标准化碳汇质押等碳汇金融衍生品和碳汇产品价值实现路径的研究,将各种经济效益转化方法和理念融入碳汇产品价值实现中。

| [1] |

苏利阳. 碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局的战略设计研究[J].

环境保护, 2021, 49(16): 8-11 SU Liyang. Research on the Strategy of Integrating Carbon Peak and Carbon Neutrality into the Overall Layout of Ecological Civilization Construction[J]. Environmental Protection, 2021, 49(16): 8-11 (  0) 0)

|

| [2] |

范振林, 宋猛, 刘智超. 发展生态碳汇市场助推实现"碳中和"[J].

中国国土资源经济, 2021, 34(12)12-21, 69 FAN Zhenlin, SONG Meng, LIU Zhichao. Development of Ecological Carbon Sink Market to Achieve"Carbon Neutrality"[J]. Natural Resource Economics of China, 2021, 34(12)12-21, 69 (  0) 0)

|

| [3] |

刘珉, 胡鞍钢. 中国打造世界最大林业碳汇市场(2020-2060年)[J].

新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 43(4): 89-103 LIU Min, HU Angang. Building the World's Largest Forestry Carbon Sink Market in China (2020-2060)[J]. Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Phi-losophy and Social Sciences), 2022, 43(4): 89-103 (  0) 0)

|

| [4] |

张莹, 黄颖利. 碳中和实践的国际经验与中国路径[J].

西南金融, 2022(9): 94-106 ZHANG Ying, HUANG Yingli. International Experiences and China's Path of Carbon Neutrality Practices[J]. Southwest Finance, 2022(9): 94-106 (  0) 0)

|

| [5] |

王鼎, 赵钟楠, 王冠, 等. 从碳源到碳汇: 我国实现碳中和的路径分析[J].

水利发展研究, 2022, 22(5): 28-33 WANG Ding, ZHAO Zhongnan, WANG Guan, et al. From carbon source to carbon sink: analysis on the paths of carbon neutrality in China[J]. Water Resources Development Research, 2022, 22(5): 28-33 (  0) 0)

|

| [6] |

张守攻. 提升生态碳汇能力[J].

上海企业, 2021(7): 64 (  0) 0)

|

| [7] |

郭治明. 蓝碳与滨海蓝碳生态系统[J].

海洋世界, 2021(4): 32-39 (  0) 0)

|

| [8] |

李乃胜. 发展海洋低碳技术挖掘海洋固碳潜力[J].

中国新能源, 2011(7): 5-6 (  0) 0)

|

| [9] |

郭敏平, 李梦晨, 李洋. 我国林业碳汇交易发展探究[J].

金融纵横, 2022(2): 39-45 (  0) 0)

|

| [10] |

宋文琛. 自然稳定同位素法研究森林土壤固碳与林木碳分配[D]. 北京: 北京林业大学, 2019.

(  0) 0)

|

| [11] |

李怒云, 宋维明, 章升东. 中国林业碳汇管理现状与展望[J].

绿色中国, 2005(6): 23-26 LI Nuyun, SONG Weiming, ZHANG Shengdong. State and Trend of Forestry Carbon Sequestration Management in China[J]. Green China, 2005(6): 23-26 (  0) 0)

|

| [12] |

WANG Jing, FENG Liang, PALMER Paul I, et al. Publisher Correction: Large Chinese land carbon sink estimated from atmospheric carbon dioxide data[J].

Nature, 2020, 588(7837): 19 (  0) 0)

|

| [13] |

刘艳秋. 林业碳汇市场发展的政策硏究[J].

绿色财会, 2016(8): 12-17 (  0) 0)

|

| [14] |

鹿呦. 泓森槐: 速生硬材的"绿色奇迹"[J].

中国林业产业, 2019(6): 27-31 (  0) 0)

|

| [15] |

曾子航. 全球气候变化对森林的影响与启示[J].

绿色中国, 2022(4): 60-63 ZENG Zihang. The Impact and Enlightenment of Global Climate Change on Forests[J]. Green China, 2022(4): 60-63 (  0) 0)

|

| [16] |

陈勇, 黄先宁, 董初球. CCER林业碳汇项目的政策现状及路径建议[J].

安徽林业科技, 2022, 48(4): 39-42 CHEN Yong, HUANG Xianning, DONG Chuqiu. Current Policies for CCER Forestry Carbon Sink Projects and Suggestions for the Project Application[J]. Anhui Forestry Science and Technology, 2022, 48(4): 39-42 (  0) 0)

|

| [17] |

范振林. 开发蓝色碳汇助力实现碳中和[J].

中国国土资源经济, 2021, 34(4): 12-18 FAN Zhenlin. Developing Blue Carbon Sink to Implement Carbon Neutralization[J]. Natural Resource Economics of China, 2021, 34(4): 12-18 (  0) 0)

|

| [18] |

樊炜. 海底水流升上来, 温室气体降下去[J].

科技纵览, 2020(7): 52-53 (  0) 0)

|

| [19] |

秦大河, 周波涛. 气候变化与环境保护[J].

科学与社会, 2014, 4(2): 19-26 QIN Dahe, ZHOU Botao. Climate Change and Environmental Protection[J]. Science and Society, 2014, 4(2): 19-26 (  0) 0)

|

| [20] |

王法明, 唐剑武, 叶思源, 等. 中国滨海湿地的蓝色碳汇功能及碳中和对策[J].

中国科学院院刊, 2021, 36(3): 241-251 WANG Faming, TANG Jianwu, YE Siyuan, et al. Blue Carbon Sink Function of Chinese Coastal Wet-lands and Carbon Neutrality Strategy[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(3): 241-251 (  0) 0)

|

| [21] |

刘慧, 唐启升. 国际海洋生物碳汇研究进展[J].

中国水产科学, 2011, 18(3): 695-702 LIU Hui, TANG Qisheng. Review on worldwide study of ocean biological carbon sink[J]. Journal of Fishery Sciences of China, 2011, 18(3): 695-702 (  0) 0)

|

| [22] |

张偲, 王淼. 海上丝绸之路沿线国家蓝碳合作机制研究[J].

经济地理, 2018, 38(12)25-31, 59 ZHANG Cai, WANG Miao. Study on the Blue Carbon Cooperation Mechanism of the Countries along the Maritime Silk Road[J]. Economic Geography, 2018, 38(12)25-31, 59 (  0) 0)

|

| [23] |

郑秀亮. 蓝碳交易助力碳达峰、碳中和[J].

环境, 2021(5): 22-24 (  0) 0)

|

| [24] |

林伯强. 保护和发展蓝碳助力"碳中和"[N]. 第一财经日报, 2021-03-24.

(  0) 0)

|

| [25] |

徐敬俊. 海洋产业布局的基本理论研究暨实证分析[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2010.

(  0) 0)

|

| [26] |

曹云梦, 吴婧. "双碳"目标下我国海洋碳汇交易的发展机制研究[J].

中国环境管理, 2022, 14(4): 44-51 CAO Yunmeng, WU Jing. Research on the Development Mechanism of China's Ocean Carbon Sink Trading Under the"Dualcarbon"Goal[J]. Environmental conformity Assessment, 2022, 14(4): 44-51 (  0) 0)

|

| [27] |

周泓, 郭洪泽. 解读《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》[J].

中国环境管理, 2013, 5(4): 26-28 ZHOU Hong, GUO Hongze. Interpretation of temporary approaches for voluntary greenhouse gas emissions trading management[J]. Environmental conformity Assessment, 2013, 5(4): 26-28 (  0) 0)

|

| [28] |

李婷, 李成武, 何剑锋. 国际碳交易市场发展现状及我国碳交易市场展望[J].

经济纵横, 2010(7): 76-80 (  0) 0)

|

| [29] |

龙飞, 沈月琴, 祁慧博, 等. 基于企业减排需求的森林碳汇定价机制[J].

林业科学, 2020, 56(2): 164-173 LONG Fei, SHEN Yueqin, Qi Huibo, et al. Forest Carbon Sequestration Pricing Mechanism Based on Enterprises'Demand for Carbon Emission Reduction[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2020, 56(2): 164-173 (  0) 0)

|

| [30] |

曹先磊, 程宝栋. 中国林业碳汇核证减排量项目市场发展的现状、问题与建议[J].

环境保护, 2018, 46(15): 27-34 CAO Xianlei, CHENG Baodong. Market Development of Forestry Carbon Sequestration Project of China Certified Emission Reduction: Current Situation, Challenges and Suggestions[J]. Environmental Protection, 2018, 46(15): 27-34 (  0) 0)

|

| [31] |

王璐, 梁倩, 张迎华. 森林碳汇: 撬动绿色发展的新支点[N]. 经济参考报, 2022-09-21.

(  0) 0)

|

| [32] |

易小青, 高常军, 魏龙, 等. 湛江红树林国家级自然保护区湿地生态系统服务价值评估[J].

生态科学, 2018, 37(2): 61-67 YI Xiaoqing, GAO Changjun, WEI Long, et al. Estimation ofwetland ecosystem service in Zhanjiang Mangrove National Nature Reserve[J]. Ecological Science, 2018, 37(2): 61-67 (  0) 0)

|

| [33] |

秦国伟, 田明华. "双碳"目标下林业碳汇的发展机遇及实施路径[J].

行政管理改革, 2022(1): 45-54 QIN Guowei, TIAN Minghua. The Development Opportunities and Implementation Path of Forestry Carbon Sequestration under the Target of Carbon Peak and Carbon Neutrality[J]. Administration Reform, 2022(1): 45-54 (  0) 0)

|

| [34] |

白泉. 生态文明建设进入以节能降碳为战略重点的新阶段[J].

中国能源, 2021, 43(8): 6-9 (  0) 0)

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40