随着“碳达峰”“碳中和”战略目标的提出,我国将大力推动新能源的发展建设[1-2]。某地区能源资源禀赋优势明显,风光资源丰富,在“十四五”期间提出要推动可再生能源装机倍增发展,最大限度输送可再生能源,推动建设面向中东部地区的绿色电力外送通道。然而新能源发电,如风力发电和光伏发电,通常带有很强的随机性、间歇性和波动性[3-4],高比例新能源的接入使电力系统的运行特性变得更加复杂,电力系统内在技术特性上的低抗扰性、低惯量、低短路容量等特点,将对其平衡能力、支撑能力、调节能力及安全稳定性带来巨大挑战[5]。因此,为了降低新能源弃电率,需要准确评估系统新能源承载能力[6]。

目前常用的计算电网对新能源的消纳承载能力的方法主要有典型日法和时序仿真法[7-8]。典型日法选取最小负荷日等典型时间断面进行单点测算,操作简单直观,但未考虑新能源出力特性[9]。时序仿真法逐时段模拟电网的电力平衡情况,能够反映各子系统间网络约束以及风电、光伏出力特性,但依赖较为准确的预测数据,且计算量较大[10-15]。这两种方法均没有考虑电压、功角及频率等安全稳定性约束对新能源承载能力的影响,结果可能偏乐观,更适用于电力系统规划。

本文基于某电网2022年规划数据,分析不同方式下满足电网安全稳定运行约束条件的新能源承载能力及制约因素,研究新能源承载能力与常规机组开机水平、旋转备用容量、供电负荷大小及联络线功率等关键因素的关系,确定该电网在2022年预测网架结构和不同方式下的新能源承载能力。

1 某区域电网新能源现状与规划目前,某区域电网新能源装机容量29 840 MW,占总装机容量的38.4%,规模及发电量等均位居全国前列。针对电网东送断面阻塞和外送通道不足,导致新能源外送受限明显的问题,2020年对HF、HB断面极限输送能力进行重新分析计算,由此前的6000 MW和4000 MW提升至8200 MW和5200 MW,提升幅度相当于新建一条500 kV线路,有效解决了该电网500 kV断面输电能力与日益增长的用电需求之间的矛盾,大幅提升了电网新能源消纳能力。同时,网内主要的500 kV新能源汇集站BL站于2021年新投运3组低压电容器,DL站和WC站的主变压器压器上送极限提升也极大缓解了新能源送出。根据该电网“十四五”规划,在WLCB、EDS、BT、BYNE、ALS等地建设千万千瓦级新能源基地,因地制宜发展分布式新能源,推动新能源高比例发展。

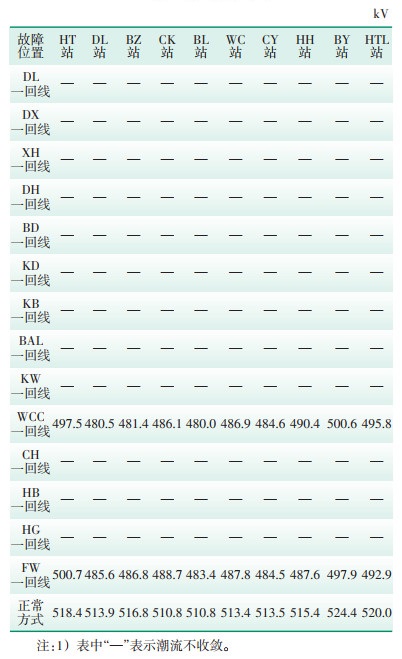

2022年,该电网火电和水电总装机容量约为45 500 MW,新能源装机容量约为31 800 MW,其网架规划如图 1所示。随着新能源并网规模持续增加,意味着在未来的电网中,风电和光伏将作为主要能源,而常规能源将作为辅助能源[7]。高比例新能源的渗透必然会引起电网电压、频率及功角等方面稳定特性的变化,因此有必要综合考虑这些安全稳定约束,分析电网在不同场景下新能源的承载能力。

|

| 图 1 2022年某电网网架规划图 Figure 1 Some power grid planning diagram in 2022 |

电网运行的边界条件是新能源承载能力计算的重要依据[13],该电网新能源承载能力计算采用的边界条件如下。

(1)联络线原则。电网外送断面为4900 MW,HF断面8100 MW,HB断面5140 MW,XBKD断面2880 MW,BWDH断面1650 MW。500 kV断面尽量达到控制极限110%,随着新能源开机的增加,内部断面潮流有可能降到控制极限之下,可适当放宽。

(2)常规机组无功出力原则。常规机组的无功出力最大值:600 MW及以上机组额定有功功率对应功率因数0.9(p.u.),350 MW及以下机组额定有功功率对应功率因数0.85(p.u.)。常规机组的无功出力最小值:按照机组额定有功功率的5%(考虑自动电压控制子站实际定值)计算。

(3)新能源无功出力原则。按照新能源场站额定功率的50%配置无功容量参与计算,不考虑新能源本身无功出力。

(4)初始电压原则。常规机组的机端电压0.95~1.05(p.u.);初始潮流500 kV站电压满足华北网调下达的电压曲线下限。

(5)线路热稳定极限原则。该电网500 kV外送断面(FW、HG)单回线路的热稳定极限25 ℃时为2643 MW,40 ℃时为2322 MW,其余500 kV线路热稳极限均按2322 MW控制。

(6)新能源脱网原则。暂态过程中除主动切机外,新能源不允许脱网。

2.2 方式安排不同方式安排下,电网新能源承载能力不同。为了充分论证影响新能源承载能力的关键因素及每种影响因子与电网新能源承载能力的关系,计算中常规机组开机容量分别取4550 MW(初始数据常规机组开机)、4090 MW(关停初始数据10%的常规机组,开机)、3660 MW(关停初始数据20%的常规机组,开机)、3130 MW(关停初始数据30%的常规机组,开机)、2760 MW(关停初始数据40%的常规机组,开机)五个档;供电负荷(含自备负荷)分别考虑大负荷3965 MW、中负荷3600 MW、小负荷2800 MW三种情况;新能源开机分别考虑纯风电出力和风光同时出力两种情况。具体方式内容如下。

(1)方式一:初始数据基础上,降常规机组出力,风电机组开机(单机开满),供电负荷3965 MW;

(2)方式二:关停初始数据10%的常规机组,开机,再降常规机组出力,风电机组开机(单机开满),供电负荷3965 MW;

(3)方式三:关停初始数据20%的常规机组,开机,再降常规机组出力,风电机组开机(单机开满),供电负荷3965 MW;

(4)方式四:关停初始数据30%的常规机组,开机,再降常规机组出力,风电机组开机(单机开满),供电负荷3965 MW;

(5)方式五:关停初始数据40%的常规机组开机,再降常规机组出力,风电机组开机(单机开满),供电负荷3965 MW;

(6)方式六:在方式三基础上,供电负荷降至3600 MW,再降常规机组出力,风电机组开机(单机开满);

(7)方式七:在方式三基础上,供电负荷降至2800 MW,再降常规机组出力,风电机组开机(单机开满);

(8)方式八:关停初始数据20%的常规机组开机,降常规机组出力,新能源机组开机,光伏优先;

(9)方式九:在方式八基础上,供电负荷降至3600 MW,再降常规机组出力,新能源机组开机,光伏优先;

(10)方式十:在方式八基础上,供电负荷降至2800 MW,再降常规机组出力,新能源机组开机,光伏优先。

3 新能源承载能力计算分析为了确定不同方式下电网的新能源承载能力,对以上10种方式分别从电压稳定、功角稳定及频率稳定三方面进行仿真计算,且要求各方式同时满足2.1节中的边界条件。以方式一为例,在初始方式的基础上保持负荷不变,逐渐增加风电出力,同时减少常规机组出力,校核其电压、功角和频率稳定性,若风电出力增加至某一值时,出现安全稳定问题,则可确定该方式下的最大风电出力,故障类型考虑N-1故障、N-2故障(考虑安稳切机策略)。

3.1 热稳定校验当方式一中常规机组出力降至30 970 MW、风电出力逐渐增至18 100 MW时,WC主变压器上送潮流900 MW、BZ主变压器上送潮流700 MW、DLS主变压器上送潮流1000 MW、HTL主变压器上送潮流1400 MW,均达到电网主变压器控制极限;BAL一回线(送MLG)+DL一回线(送QLS)断面潮流3100 MW、KW双回潮流2900 MW、BAL一回线(送MLG)潮流2250 MW,均达到正常方式下线路或断面热稳定极限控制值,其余500 kV线路N-1故障后,满足热稳定控制要求。因此,当方式一中风电出力逐渐增至18 100 MW时,主要的500 kV风电汇集站上送潮流及风电送出线路/断面潮流达热稳定控制极限,制约了新能源的送出。

3.2 电压稳定分析 3.2.1 静态电压稳定分析利用PSD-BPA仿真软件对电网重要或薄弱的 500 kV联络线路逐一进行N-1开断后的潮流计算和静态分析,主要判据是N-1开断后系统母线电压不越限(要求N-1开断后500 kV站母线电压能调回至500 kV)。当方式一中风电出力增至18 100 MW,可得该电网重要的500 kV线路N-1故障潮流结果见表 1,表中所列站点是电压相对较低的500 kV风电汇集站。

| 表 1 500 kV线路N-1故障潮流计算结果(方式一)1) Table 1 500 kV line N-1 fault power flow calculation results with Method 1 |

由表 1计算结果可知:当方式一中风电出力增至18 100 MW时,可调电压中枢点没有足够的可调无功功率,电网存在低电压问题,除WCC一回线和FW一回线N-1故障,其余线路N-1故障后,潮流计算结果均不收敛。

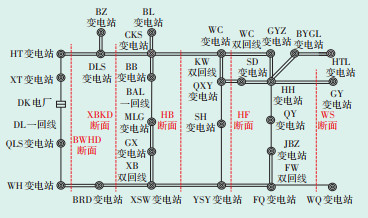

3.2.2 暂态电压稳定分析由于N-1故障后,系统静态电压降低至500 kV以下,潮流收敛结果不准确,故以暂态电压稳定计算的稳定值为准。暂态电压稳定判据为:在电力系统受到扰动后的暂态过程中,负荷母线电压应能够在10 s(500周波)以内恢复到0.8(p.u)以上,长过程(1000周波及以上)恢复到0.9(p.u.)以上。当方式一中风电出力增至18 100 MW时进行暂态电压稳定校验,通过PSD-BPA仿真软件的稳定计算分析可知,BAL一回线故障后,各站点电压最低。

通过暂态稳定计算可得,BAL一回线故障后,HT站电压为0.971(p.u.)(509.7 kV),BL站电压为0.959(p.u.)(503.5 kV),WC站电压为0.949(p.u.)(498.2 kV)、CY站电压为0.951(p.u.)(499.2 kV),HH站电压为0.959(p.u.)(503.4 kV),BY站电压为0.984(p.u.)(516.6 kV),HT站电压为0.978(p.u.)(513.4 kV)、DL站电压为0.963(p.u.)(505.5 kV),BAL一回线故障后暂态电压曲线见图 2。

|

| 图 2 BAL一回线故障后暂态电压曲线 Figure 2 Transient voltage curve after BAL first-line failure 图中:— —HH 1号母线;— —HTL 1号母线;— — WC 1号母线;— —DL 1号母线;— —BY 1号母线;— — CY 1号母线;— —BL 1号母线;— —HT 1号母线。 |

通过暂态稳定计算结果可知:BAL一回线故障后,各站点电压均满足10 s恢复到0.8(p.u.)以上,长过程恢复到0.9(p.u.)以上,满足电压运行要求。其他主要500 kV线路N-1故障均满足暂态电压稳定要求,且故障后可调回至500 kV。

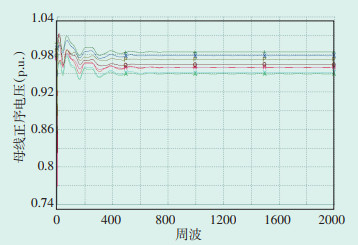

3.3 功角稳定分析 3.3.1 暂态功角稳定暂态功角稳定的判据是在电力系统遭受每一次大扰动后,引起电力系统各机组之间功角相对增大,在经过第一或第二个振荡周期失步,作同步的衰减振荡,系统中枢点电压逐渐恢复。方式一中风电出力增至18 100 MW时进行暂态功角稳定校验。通过校验可知,电网重要或薄弱的500 kV联络线N-1、N-2故障后,系统暂态功角稳定。其中FW一回线N-2故障后,各机组功角差相对最大,见图 3。

|

| 图 3 FW一回线N-2故障后部分机组发电机功角 Figure 3 Part of generator power angle after FW N-2 failure 图中:— —HL 1号机组;— —WT 1号机组;— —YQ 1号机组;— —DK 1号机组;— —HB 1号机组;— —FH 1号机组。 |

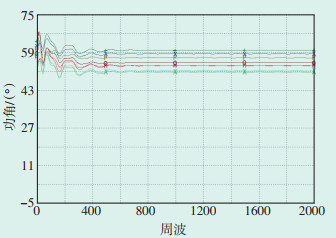

动态功角稳定的判据是在电力系统受到小扰动或大扰动后,在动态摇摆过程中发电机相对功角和输电线路呈衰减状态,阻尼比达到规定要求。该电网规定:大扰动后系统动态过程的阻尼比不应小于0.015。对方式一中风电出力增至18 100 MW时进行动态功角稳定校验。通过Prony计算分析可知,电网主要500 kV线路N-1、N-2故障后,阻尼比均满足要求,风电无脱网情况。其中FW一回线N-1故障后,阻尼比最低为0.015 6,FW一回线N-1故障后阻尼比最低的线路有功功率曲线见图 4。

|

| 图 4 FW一回线N-1故障后阻尼比最低线路有功功率曲线 Figure 4 Active power curve of line with lowest damping ratio after FW N-1 failure |

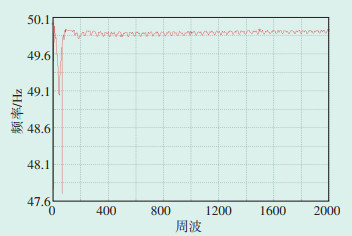

频率稳定的判据是系统频率能迅速恢复到额定频率附近运行,不发生频率持续振荡或频率崩溃,也不使系统频率长期悬浮于某一过高或过低的数值。参照相关技术规范和一般运行经验,对频率稳定整定值要求如下:在电网受到一般扰动时,例如发生任一电动机跳闸、直流单极故障等,频率偏差应当满足电网运行要求(一般不超过±0.2 Hz);当出现较严重故障(如N-2故障)时,包括直流双极闭锁等故障,会出现较大的功率不平衡量,此时考虑安控措施(如切机,切负荷)动作后,不会引起高频保护或低频减载动作,即频率偏差不会超过允许值(一般为±1.0 Hz)。

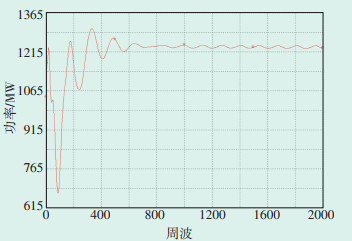

方式一中风电出力增至18 100 MW时进行频率校核。通过校核可知,电网重要或薄弱的500 kV联络线故障后,频率均满足要求,风电无脱网情况。其中,XB双回N-2故障后,风电频繁进出低电压过渡状态,最低频率为49.8 Hz,如图 5所示。

|

| 图 5 XB双回N-2故障后最低节点频率 Figure 5 Minimum node frequency after XB N-2 failure |

综上,通过对方式一进行电压稳定、功角稳定、频率稳定及热稳定分析可以得出:方式一中新能源承载能力的制约因素主要为静态电压安全和热稳定,全网风电最大发电出力为18 100 MW。

4 新能源承载能力影响因素分析对其他方式进行同样方法的校验,最终可得出各种方式下考虑安全稳定约束的2022年电网新能源承载能力及制约因素。如表 2所示,以下各方式中均保证电网外送断面潮流约4900 MW,内部断面潮流可根据具体方式调整降至控制极限之下,厂用电负荷均约为3300 MW。

| 表 2 2022年某电网新能源承载能力计算结果 Table 2 New energy carrying capacity of some power grid in 2022 MW |

综合分析以上10种方式下新能源的出力。

(1)由方式一、二、三、四、五计算结果对比可以得出:负荷水平及外送断面不变的情况下,随着关停常规机组容量的递增,全网风电出力呈递减规律,电网风电最大承载能力约18 100 MW。因常规机组开机数量的减少,降低了系统中同步机组的转动惯量,也减弱了同步机组的电压支撑能力,降低了系统的暂态稳定水平和电压稳定性,因此新能源的发电比例逐步减小。

(2)由方式三、六、七或八、九、十计算结果对比可以得出:常规机组开机水平及外送断面不变的情况下,随着电网内部负荷的降低,全网新能源出力呈递增规律。负荷水平的下降,意味着系统无功负荷和损耗均减小,因此系统电压水平变好,新能源出力提高。同时,系统旋转备用容量增加,常规机组出力减少,增加了系统的动态稳定支撑能力,也有利于新能源送出。

(3)在相同负荷水平和外送断面下,随着常规机组开机容量的变化,新能源承载能力制约因素的表现形式也在发生变化。方式一中常规机组容量相对充裕,制约因素主要为热稳定和静态电压安全问题;随着关停常规机组容量的递增,方式二、方式三对应关停常规机组10%和20%,制约因素主要为静态电压安全问题;关停常规机组容量增大到30%,常规机组对电网电压和动态特性的支撑能力进一步削弱,制约故障表现为静态电压安全问题和动态安全稳定问题同时并存,对应方式四;当关停常规机组容量增大到40%,机组转动惯量严重降低,制约因素表现为动态安全稳定问题,对应方式五。

(4)由方式八、九、十计算结果可以得出:系统在相同开机方式、负荷水平下,降风电出力,增加光伏出力,系统总体新能源出力增加,电网新能源最大承载约24 400 MW。由于光伏大多采用分散接入电网,单个场站容量小,送电距离短,有助于提高电网电压支撑能力,新能源承载能力考虑光伏后显著提高,可以提升约6300 MW。

5 结论本文基于某电网2022年规划数据,提出了一种考虑安全稳定约束的新能源承载能力的综合评估方法,并研究影响承载能力的关键因素及制约因素。通过此方法计算得到的结果表明:

(1)电网的新能源承载能力与常规机组开机水平、备用容量、负荷水平及联络线功率等关键因素呈现强相关性,随着常规机组开机水平、备用容量的递增,系统新能源出力呈现递增规律;随着负荷水平及联络线功率与的递增,系统新能源出力呈现递减规律。

(2)如果仅考虑电网北部通道风电发电,该电网新能源最大承载能力约18 100 MW,如果考虑光伏和风电同时发电,电网新能源最大承载能力约为24 400 MW,优先接纳光伏时新能源承载能力较高。

(3)该电网新能源承载能力主要受电压安全稳定的制约,主要原因包括网内风电场无功补偿容量配置不合理、风电场动态无功补偿装置整体投运情况差、自动电压控制(Automatic Voltage Control,AVC)子站调节合格率低等问题,而系统变电站的无功补偿容量并未得到相应的优化和改善。因此电网需加强新能源场站无功电压管理,全面提高新能源场站动态无功补偿装置和AVC设备投运率,降低新能源在大开机方式下无功潮流的加重,提升电力系统无功电压安全运行水平,进一步提高电网新能源消纳能力。

(4)为了提升电网新能源承载能力,电网在电源侧要深挖调峰潜力,全面提升电力系统调节能力,科学推进火电灵活性改造,提高抽蓄、燃机等灵活调节电源比例等。在电网侧要优化区域主网架,加强省间联络,进一步调整完善区域电网,提升各电压等级电网的协调性,提高电网运行效率,实现电力资源在城市间、省间乃至跨大区域间的优化配置。在负荷侧要推进电能替代,加快微电网、储能、“互联网+”智慧能源等技术攻关,用市场办法引导用户参与调峰调频、主动响应新能源出力变化。

| [1] |

胡鞍钢. 中国实现2030年前碳达峰目标及主要途径[J].

北京工业大学学报(社会科学版), 2021, 21(3): 1-15 HU Angang. China' s Goal of Achieving Carbon Peak by 2030 and Its Main Approaches[J]. Journal of Beijing University of Technology (Social Sciences Edition), 2021, 21(3): 1-15 (  0) 0)

|

| [2] |

朱法华, 王玉山, 徐振, 等. 中国电力行业碳达峰、碳中和的发展路径研究[J].

电力科技与环保, 2021, 37(3): 9-16 ZHU Fahua, WANG Yushan, XU Zhen, et al. Research on the development path of carbon peak and carbon neutrality in China's Power Industry[J]. Electric Power Environmental Protection, 2021, 37(3): 9-16 (  0) 0)

|

| [3] |

盛四清, 邱昊, 张文朝, 等. 考虑稳态和动态有功平衡约束的新能源消纳综合评估方法[J].

电力系统保护与控制, 2019, 47(10): 51-56 SHENG Siqing, QIU Hao, ZHANG Wenchao, et al. Comprehensive assessment method of new energy consumption considering steady and dynamic active power equilibrium constraints[J]. Power System Protection and Control, 2019, 47(10): 51-56 (  0) 0)

|

| [4] |

舒印彪, 张智刚, 郭剑波, 等. 新能源消纳关键因素分析及解决措施研究[J].

中国电机工程学报, 2017, 37(1): 1-9 SHU Yinbiao, ZHANG Zhigang, GUO Jianbo, et al. Study on Key Factors and Solution of Renewable Energy Accommodation[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(1): 1-9 (  0) 0)

|

| [5] |

陈巨龙, 李震. 南方电网新能源消纳量化分析[J].

云南电力技术, 2020, 48(2): 17-20 CHEN Julong, LI Zhen. The Quantitative analysis of new energy consumption in southern power grid[J]. Yunnan Electric Power, 2020, 48(2): 17-20 (  0) 0)

|

| [6] |

何向刚, 蒋泽甫, 刘文霞, 等. 基于多状态概率模型的新能源消纳能力分析[J].

电力大数据, 2018, 21(7): 8-13 HE Xianggang, JIANG Zefu, LIU Wenxia, et al. Analysis of new energy accommodation capability based on multi-state probability model[J]. Power Systems and Big Data, 2018, 21(7): 8-13 (  0) 0)

|

| [7] |

罗龙波, 晏寒婷. 考虑网损及电压约束的分布式光伏并网容量匹配策略研究[J].

机电工程技术, 2019, 48(12)147-149, 185 LUO Longbo, YAN Hanting. Research on Capacity Matching Strategy of Distributed Photovoltaic Connected to the Grid Considering Network Loss and Voltage Constraints[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2019, 48(12)147-149, 185 (  0) 0)

|

| [8] |

彭旭, 郭耀松, 刘琼, 等. 基于电力大数据的新能源跨区域消纳研究[J].

电力大数据, 2020, 23(8): 1-8 PENG Xu, GUO Yaosong, LIU Qiong, et al. Research on cross-regional renewable energy accommodation based on big data of electric power[J]. Power Systems and Big Data, 2020, 23(8): 1-8 (  0) 0)

|

| [9] |

朱俊澎, 施凯杰, 李强, 等. 考虑输电网潮流约束的时序生产模拟及新能源消纳能力评估[J].

电网技术, 2022, 46(5): 1-9 ZHU Junpeng, SHI Kaijie, LI Qiang, et al. Time Series Production Simulation and Renewable Energy Accommodation Capacity Evaluation Considering Transmission Network Power Flow Constraints[J]. Power System Technology, 2022, 46(5): 1-9 (  0) 0)

|

| [10] |

胡晓燕, 张文嘉, 许偲轩, 等. 基于时序生产模拟的新能源消纳评估系统设计及应用[J].

电工技术, 2021(5)43-45, 60 HU Xiaoyan, ZHANG Wenjia, XU Sixuan, et al. Design and Application of New Energy Consumption Evaluation System Based on Time Series Production Simulation[J]. Electric Engineering, 2021(5)43-45, 60 (  0) 0)

|

| [11] |

董存, 李明节, 范高锋, 等. 基于时序生产模拟的新能源年度消纳能力计算方法及其应用[J].

中国电力, 2015, 48(12): 166-172 DONG Cun, LI Mingjie, FAN Gaofeng, et al. Research and Application of Renewable Energy Accommodation Capability Evaluation Based on Time Series Production Simulation[J]. Electric Power, 2015, 48(12): 166-172 (  0) 0)

|

| [12] |

胡宏彬, 丛雨, 曹斌, 等. 新能源接入地区电网联合仿真平台构建研究[J].

内蒙古电力技术, 2021, 39(1): 6-9 HU Hongbin, CONG Yu, CAO Bin, et al. Research on Construction of Co-Simulation Platform for New Energy Integration to Regional Power Grid[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2021, 39(1): 6-9 (  0) 0)

|

| [13] |

邢文珑, 薛宇, 任永峰, 等. 风氢耦合提升分散式风电消纳及低电压过渡能力研究[J].

内蒙古电力技术, 2020, 38(2): 7-12 XING Wenlong, XUE Yu, REN Yongfeng, et al. Research on Wind-Hydrogen Coupling Enhancing Distributed Wind Power Consumption and LVRT Capability[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2020, 38(2): 7-12 (  0) 0)

|

| [14] |

张振宇, 王文倬, 张小奇, 等. 基于电力系统承载力指标的新能源装机规划方法[J].

电网技术, 2021, 45(2): 632-639 ZHANG Zhenyu, WANG Wenzhuo, ZHANG Xiaoqi, et al. Renewable Energy Capacity Planning Based on Carrying Capacity Indicators of Power System[J]. Power System Technology, 2021, 45(2): 632-639 (  0) 0)

|

| [15] |

胡佳怡, 李亦言, 周云, 等. 考虑新能源出力特性的华东电网新能源消纳承载能力分析[J].

水电能源科学, 2018, 36(11): 212-216 HU Jiayi, LI Yiyan, ZHOU Yun, et al. Analysis of new energy consumption and carrying capacity of East China Power Grid considering the output characteristics of new energy[J]. Hydropower and Energy Science, 2018, 36(11): 212-216 (  0) 0)

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40