2. 内蒙古自治区电力系统智能化电网仿真企业重点实验室,呼和浩特 010020

2. Inner Mongolia Enterprise Key Laboratory of Smart Grid Simulation of Electrical Power System, Hohhot 010020, China

2004年内蒙古电网首次实施电网黑启动现场试验,用万家寨水电机组作为黑启动电源成功启动准格尔电厂火电机组,但时过多年,准格尔电厂机组已退役,薛家湾电网结构发生了较大变化,因此原黑启动方案对电网已不具有指导意义[1]。2011-2014年,虽然重新制订了内蒙古电网黑启动方案并通过仿真方法验证了其可行性,但没有进行现场试验,因此,内蒙古电网亟需制订新的黑启动方案并进行现场试验[2-3]。

近年来,国内逐渐将电网是否具有黑启动能力作为电网安全的重要考核指标[4]。内蒙古电力(集团)有限责任公司加大了对电网黑启动的研究工作,2016-2020年再次设计了内蒙古电网黑启动方案,包括利用常规水电机组、抽水蓄能机组和具备甩负荷(Fast Cut Back,FCB)功能的火电机组进行电网黑启动方案,结合内蒙古电网实际运行情况和可能发生的风险,建立了理论上切实可行的常规水电黑启动方案,并准备进行现场试验[5]。为了保证黑启动试验的顺利实施,需提前对黑启动系统进行仿真分析,本文重点研究单机空充线路、长线路空充主变压器、启动火电机组辅机、火电机组并网等操作对黑启动系统电压和频率稳定性的影响,为现场试验提供指导。

1 黑启动试验方案 1.1 试验系统构成内蒙古电网利用常规水电机组进行电网黑启动试验,元件主要包括万家寨水电站3号发变组和220 kV B号母线、220 kV万松Ⅰ线、松树湾220 kV 1号母线、松宁线、宁格尔变电站220 kV 2号和4号母线、大宁Ⅰ线、内蒙古能源发电准大发电有限公司(以下简称准大电厂)220 kV 1号母线和1号启备变压器及1号发变组、宁薛Ⅰ线、薛家湾220 kV 1号母线和1号主变压器,系统结构示意图见图 1。

|

| 图 1 黑启动试验系统结构示意图 Figure 1 Schematic diagram of black start test system |

(1)万家寨水电站3号机组自启动。

(2)3号机组稳定运行后,经万家寨水电站220 kV B号母线、220 kV万松Ⅰ线、松树湾220 kV 1号母线、松宁线、宁格尔变电站220 kV 2号和4号母线、220 kV宁薛Ⅰ线充电至薛家湾220 kV 1号母线,同时经220 kV大宁Ⅰ线充电至准大电厂220 kV 1号母线。

(3)薛家湾1号主变压器充电。薛家湾1号变压器逐步带25 MW负荷,然后准大电厂1号启备变压器启动给准大电厂1号机组提供厂用电。

(4)准大电厂1号机组启动,稳定运行后经201开关同期并入黑启动试验系统,准大电厂增加出力,万家寨水电站3号机组自动调频,保持准大电厂1号机组运行工况稳定。

(5)准大电厂出力达到30 MW后,黑启动试验系统持续运行15 min,黑启动试验结束。

1.3 调频调压方式万家寨水电站3号机组负责黑启动试验系统调频,万家寨水电站3号机组和准大电厂1号机组分别调压,使各自的220 kV母线电压控制在230 kV,准大电厂1号机组不参与一次调频。

1.4 稳定校核指标根据电力系统相关规程[6-8]和各网省公司黑启动试验相关文献[9-12],对黑启动试验系统电压和频率做如下规定。

(1)黑启动试验系统频率允许偏差-0.5~0.5 Hz。

(2)发电厂的220 kV及以上高压母线和变电站的220 kV及以上中压母线,母线电压允许偏差为额定电压的-5%~10%。

(3)发电厂35~110 kV高压母线和变电站35~110 kV中压母线,母线电压允许偏差为额定电压的-10%~10%。

(4)工频过电压基准值1.0(p.u.)(即145.49 kV),相地工频过电压最大值均不超过1.3(p.u.),操作过电压基准值为1.0(p.u.)(即205.76 kV),相地最大操作过电压不超过3.0(p.u.)。

2 系统建模为了能够精确模拟黑启动试验系统的稳态潮流、机电暂态过程和电磁暂态过程,黑启动试验系统建模应尽量做到精细化。电力系统分析软件程序BPA只能进行稳态潮流仿真和机电暂态仿真,无法进行电磁暂态仿真,因此不宜作为仿真软件使用,但BPA中的电气设备和控制系统模型的参数都是实测参数,因此,BPA可为本项目的建模提供设备参数和模型参考[13-15]。

使用电磁暂态仿真软件PSCAD建立黑启动试验系统模型,系统中发电机、输电线路、变压器等一次设备参数取自BPA计算文件数据,其中变压器模型除了填写BPA提供的参数外还应根据实际情况填写饱和特性参数。薛家湾地区负荷用恒阻抗模型模拟,准大电厂辅机用异步电动机模型模拟,电动机参数根据实际异步电动机参数填写。

发电机励磁系统和调速系统按照BPA相应的模型进行自定义建模。其中,万家寨水电站3号机组控制系统模型包括励磁系统FV模型、调速器GN模型、执行机构GA模型和水轮机TV模型,准大电厂1号机组控制系统包括励磁系统FV模型、调速器GJ模型、执行机构GA模型和汽轮机TB模型。

仿真之前,需要证明PSCAD中搭建的各种模型的正确性。对于发电机、线路、变压器和负荷模型,PSCAD元件库中有相应模型,不需要验证[16]。对于FV模型、GN模型、GJ模型、GA模型、TV模型和TB模型,需要自定义建模并进行验证。在BPA中对机组出口做负荷投切仿真,使机组控制系统产生较明显的扰动,从BPA机电暂态仿真结果中导出各模型输入和输出信号,将BPA模型输入信号输入PSCAD相应模型并进行仿真,对比PSCAD模型输出信号与BPA模型输出信号是否一致,如果一致,则证明PSCAD搭建的模型是正确的。

GN模型验证曲线见图 2。图 2(a)中d为BPA仿真结果中GN模型的转速偏差输入信号,同时,d作为转速偏差信号输入PSCAD自定义搭建的GN模型;图 2(b)中P2为BPA仿真结果中GN模型的开度输出信号,P1为PSCAD仿真结果中GN模型的开度输出信号。两种软件的GN模型在相同输入的情况下输出信号完全一致,从而证明了PSCAD搭建的GN模型的正确性。经验证,PSCAD中搭建的FV模型、GJ模型、GA模型、TV模型和TB模型也是正确的。

|

| 图 2 PSCAD与BPA的GN模型仿真结果对比 Figure 2 GN model simulation result comparison between PSCAD and BPA |

将控制系统、发电机、变压器等模型组合起来,搭建发电机组模型。由于PSCAD发电机模型的基准功率为发电机额定容量200 MVA,而调速系统模型的基准功率为发电机额定功率180 MW;所以,发电机与调速系统之间的信号传输需要进行标幺值折算,发电机电磁功率输入调速系统时应除以0.9或乘以1.111,调速系统的机械功率输入发电机时应乘以0.9。最后,将发电机组、电网元件以及负荷组合起来,构建内蒙古电网黑启动试验系统模型。

3 调速器控制参数优化黑启动试验系统的网架结构薄弱,频率、电压都处于极不稳定的快速变化过程中,为维持孤网小系统的频率稳定,水电机组应具有孤网运行模式和合适的控制参数[17]。万家寨水电站水轮机调速器允许修改的PID(比例积分微分控制器)参数有3个,即微分时间常数Td、比例增益Kp和积分时间常数Ti。

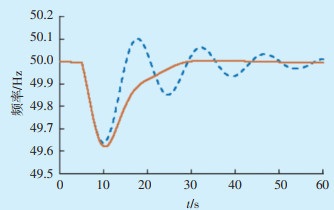

对黑启动试验方案中启动火电厂辅机、公用变电站启动负荷、被启动火电机组并网等多种工况进行仿真,校核Td、Kp和Ti的不同组合,最终选出一组能够适应所有工况的优化参数(Td=3.5、Kp=1、Ti=8.2)。为了展示优化效果,分别基于孤网模式原始参数(Td=1、Kp=2、Ti=12)和优化参数,对薛家湾变电站启动3 MW恒阻抗负荷进行仿真,仿真结果见图 3。基于原始参数的系统频率曲线呈现振荡收敛趋势,约50 s恢复到50 Hz附近;基于优化参数的频率曲线没有振荡,30 s即可恢复到50 Hz附近。

|

图 3 参数优化前后仿真结果对比

Figure 3 Parameters comparison of simulation results before and after optimization

图中: —原始参数; —原始参数; —优化参数。 —优化参数。

|

2020-11-06,为了验证优化参数的适用性,对万家寨3号机组进行甩负荷试验。机组并入电网运行,带23.3 MW负荷,手动将调速系统切换为孤网模式,确认机组运行稳定,手动跳开主变压器高压侧断路器,使机组脱网,验证调速系统在调节过程中是否正常稳定。甩负荷试验机端频率录波图见图 4。可以看出,甩负荷后,机组频率升至52 Hz,150 s后频率稳定在50 Hz,没有发生振荡,证明了优化后的孤网模式参数可以维持孤网机组稳定运行。

|

| 图 4 甩负荷试验机端频率录波图 Figure 4 Frequency oscillogram of load rejection test |

根据黑启动试验流程,黑启动试验方案中有4个关键节点会造成系统较大的潮流变化,需进行仿真分析,稳态潮流仿真结果见表 1。

| 表 1 黑启动试验稳态潮流仿真结果 Table 1 Power flow simulation results of black start test |

节点1:空充联通线路。仿真结果为空充线路后,万家寨3号机组调压使220 kV母线电压控制到230 kV时的潮流状态。

节点2:薛家湾变电站带负荷。仿真结果为薛家湾变电站带负荷(25+j22)MVA且万家寨3号机组调压后的潮流状态。

节点3:准大电厂启动厂用负荷。仿真结果为准大电厂启备变压器带负荷(10.0+j6.9)MVA且万家寨3号机组调压后的潮流状态。

节点4:准大电厂1号机组并网带负荷。仿真结果为准大电厂1号机组带负荷30 MW且万家寨3号机组和准大电厂1号机组分别调压后的潮流状态。

黑启动试验过程中,各环节操作后系统的稳态潮流分布合理,节点电压均在合格范围内。其中,万家寨水电站3号机组最大进相无功功率17 Mvar,发生在万家寨空充至薛家湾和准大电厂母线后,准大1号机组不存在进相运行情况。

4.2 空充线路充电前,万松Ⅰ线、松宁线、宁薛Ⅰ线和大宁Ⅰ线已经处于联通状态,线路总长度88.7 km。对空充联通状态的输电线路过程进行自励磁和过电压仿真校核。

4.2.1 自励磁发电机的自励磁是一种谐振现象,根据GB/T 50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》[8](下文简称规程),发电机自励磁可用式(1)进行判断:

|

(1) |

式中:WN为发电机额定容量,MVA;QC为线路充电功率,Mvar;Xd*为发电机等值同步电抗标幺值(包括升压变压器,以发电机容量为基准)。

校核计算万家寨3号机组空充联通线路自励磁情况。发电机额定容量WN=200 MVA,线路充电功率QC=17 Mvar,对发电机和外部输电系统参数折算后可知,发电机同步电抗XdG*=1.057 5变压器电抗XT*=0.124 4,发电机等值同步电抗标幺值Xd* = XdG* + XT* = 1.182,因此,QCXd* = 20.09<WN,即发电机不会产生自励磁过电压。

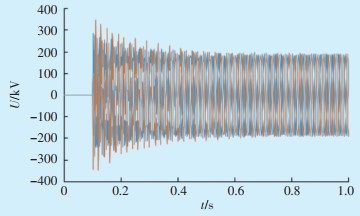

空充联通线路时薛家湾变电站220 kV母线三相电压仿真波形见图 5,空充线路后母线电压在0.5 s内达到正常值,发电机没有发生自励磁现象。因此,说明空充联通线路时万家寨3号机组不会发生自励磁。

|

| 图 5 空充线路时薛家湾220 kV母线三相电压仿真波形 Figure 5 Three-phase voltage simulation waveform of Xuejiawan 220 kV bus during charging line 图中:— —L1相;— —L2相;— —L3相。 |

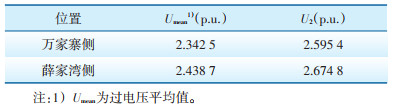

计算空充线路空载长线容升效应(K0)和线路末端单相短路(K1)两种情况下的工频过电压,仿真结果见表 2。

| 表 2 工频过电压仿真结果 Table 2 Power frequency overvoltage simulation results |

线路相地工频过电压最大值为1.169 9(p.u.),依据规程,系统的工频过电压水平在线路断路器的变电所侧一般不宜超过1.3(p.u.);线路断路器的线路侧不宜超过1.4(p.u.),仿真结果中工频过电压均小于1.3(p.u.),满足规程要求。

4.2.3 操作过电压鉴于三相开关动作的不同期性(开关的不同期时间大约为5 ms),在仿真计算中考虑开关预期合闸时间在一个周波内服从随机均匀分布,开关三相不同期性在[-2.5,2.5](单位为ms)内服从正态分布。在此基础上,进行120次空充合闸仿真,根据正态分布的3σ规则和绝缘配合中使用的统计过电压U2,操作过电压仿真结果统计见表 3。合空线操作过电压相地最大值为2.674 8(p.u.),满足规程中相地操作过电压不大于3.0(p.u.)的要求。

| 表 3 操作过电压仿真结果统计 Table 3 Simulation value of operation overvoltage results |

变压器为带有铁心的感性设备,其正常运行时的电感值很大。而在变压器合闸过程中,由于变压器铁心饱和,其等值电感降低,可能与变压器合闸回路中的电容共同作用发生铁磁谐振现象。影响变压器铁磁谐振的因素主要包括变压器的伏安特性、线路参数、系统条件、开关操作的分散性等。

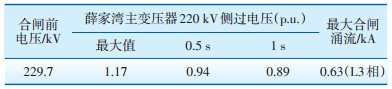

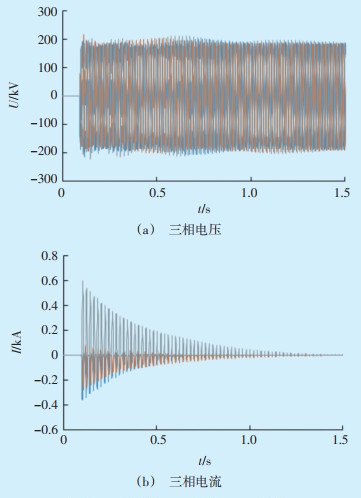

薛家湾变电站220 kV 1号母线空充主变压器时的操作过电压水平及衰减情况见表 4,仿真波形见图 6。可以看出,薛家湾变电站在合空主变压器时无显著的谐振过电压产生,操作过电压及暂时过电压水平均在规程规定的限值范围内,也在变压器过励磁承受范围内。

| 表 4 谐振过电压水平及衰减情况 Table 4 Resonance overvoltage and attenuation |

|

| 图 6 合空载主变压器仿真曲线 Figure 6 Simulation waveform of charging transformer 图中:— —L1相;— —L2相;— —L3相。 |

薛家湾变电站负荷用恒阻抗模型模拟,当薛家湾主变压器110 kV侧投入4 MW负荷时,系统最大频率偏差0.5 Hz,见图 7。因此,为了保证现场试验系统频率偏差≤0.5 Hz,薛家湾每轮次投入的负荷量应≤4 MW。

|

| 图 7 薛家湾投入4 MW恒阻抗负荷引起的系统频率偏差仿真曲线 Figure 7 Simulation curve of frequency deviation caused by 4 MW constant impedance load input by Xuejiawan |

准大电厂最大功率辅机为给水泵,其额定功率为5.4 MW,启动给水泵过程仿真结果见图 8,启动最大电流约3.005 kA,6 kV母线电压由6.05 kV跌落至5.07 kV,电压最大降低16.3%。系统最大频率偏差-0.57 Hz,2.5 s后频率偏差恢复至±0.5 Hz以内,给水泵全程启动时间为3.7 s。

|

| 图 8 准大电厂给水泵启动仿真曲线 Figure 8 Frequency oscillogram of feed pumb start-up in Zhunda Power Plant |

准大电厂所有变频辅机变频器低电压保护定值见表 5。从表 5可知,准大电厂380 V辅机变频器低压保护定值较高为0.84(p.u.),即电压跌落16%时变频器低电压保护启动,延时5 s后跳闸,启动给水泵电机时虽然会引起变频器低电压保护启动,但未到5 s即可恢复,不会引起保护动作,建议现场试验时调节启备变压器分接头,提高6 kV和380 V母线电压。给水泵启动时系统最大频率偏差-0.57 Hz,但超出-0.5 Hz的时间仅为2.5 s,不会引起机组保护装置动作。

| 表 5 准大电厂变频器低电压保护定值 Table 5 Setting value of low voltage protection of frequency converter in Zhunda power plant |

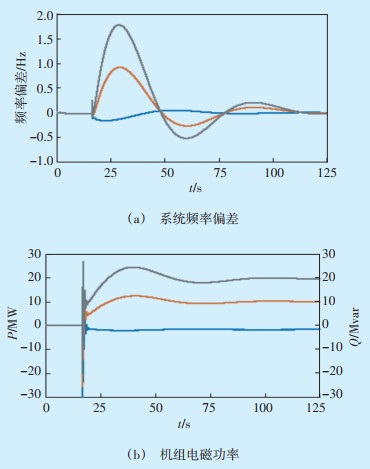

准大电厂机组自动准同期装置并网条件为断路器两侧电压差定值≤0.04(p.u.)(即线电压≤ 8.8 kV),频率差值≤0.15 Hz,导前时间0.08 s。火电机组在并网后为了防止机组逆功率运行,常常设置一个最小开度,使机组并网后立刻带初负荷。由于黑启动试验系统容量很小,火电机组并网后带初负荷造成系统频率较大波动,分别对准大电厂1号机组并网后不带初负荷、带10 MW初负荷和带20 MW初负荷3种情况进行仿真,见图 9。

|

| 图 9 准大机组并网仿真曲线 Figure 9 Grid connection simulation curve of Zhunda unit 图中:— —无初负荷;— —带10 MW初负荷;— —带20 MW初负荷。 |

从图 9可知,不带初负荷时,并网后最大频率偏差为-0.16 Hz;带10 MW初负荷时,并网后最大频率偏差为0.92 Hz,超出0.5 Hz时间约19 s;带20 MW初负荷时,并网后最大频率偏差为1.78 Hz,超出0.5 Hz时间约25 s。建议在黑启动试验时,准大电厂机组应取消初负荷,减小并网瞬间对系统频率的冲击,同时适当放大逆功率保护定值和时延,避免机组升负荷之前逆功率保护动作。

5 结论本文基于PSCAD搭建了内蒙古电网常规水电黑启动试验小系统模型,并通过PSD-BPA验证了模型的正确性;基于万家寨3号机组孤网模式优化参数,对黑启动试验方案进行了潮流和动态仿真,得出如下结论。

(1)万家寨水电站3号机组以孤网模式运行,在低负荷工况下能够维持试验系统频率稳定,并具有较强的进相能力,可作为内蒙古电网黑启动电源。

(2)黑启动过程中机组未出现自励磁现象,各厂站母线电压未超过规定限值。

(3)为保证试验系统频率偏差在±0.5 Hz以内,薛家湾变电站每轮次投入的负荷量不应超过4 MW。

(4)为避免准大机组并网后系统频率产生较大波动,机组应取消并网初负荷。

| [1] |

王小海, 王春生, 万江, 等. 内蒙古西部电网黑启动试验[J].

内蒙古电力技术, 2005, 23(1)1-4, 8 WANG Xiaohai, WANG Chunsheng, WAN Jiang, et al. Black start-up test of western electric power grid in Inner Mongolia[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2005, 23(1)1-4, 8 DOI:10.3969/j.issn.1008-6218.2005.01.001 (  0) 0)

|

| [2] |

刘昭睿, 王树一, 张爱军, 等. 内蒙古电网黑启动方案仿真试验分析[J].

内蒙古电力技术, 2010, 28(6)1-3, 8 LIU Zhaorui, WANG Shuyi, ZHANG Aijun, et al. Simulation testing analysis to black start schemes of Inner Mongolia Power Grid[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2010, 28(6)1-3, 8 DOI:10.3969/j.issn.1008-6218.2010.06.001 (  0) 0)

|

| [3] |

刘昭睿, 郭厚静, 徐日娥. 内蒙古500 kV电网黑启动方案分析[J].

内蒙古电力技术, 2011, 29(2): 1-3 LIU Zhaorui, GUO Houjing, XU Rie. Analysis to black start schemes of Inner Mongolia 500 kV power grid[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2011, 29(2): 1-3 DOI:10.3969/j.issn.1008-6218.2011.02.001 (  0) 0)

|

| [4] |

李军徽, 孔明, 穆钢, 等. 电力系统黑启动关键技术研究综述[J].

南方电网技术, 2017, 11(5): 68-77 LI Junhui, KONG Ming, MU Gang, et al. Overview of re search on key technologies of power system black-start[J]. Southern Power System Technology, 2017, 11(5): 68-77 (  0) 0)

|

| [5] |

武海燕, 张爱军, 邢华栋, 等. 基于不同电源类型的内蒙古电网黑启动方案制订及仿真分析[J].

内蒙古电力技术, 2021, 39(4): 1-7 WU Haiyan, ZhANG Aijun, XING Huadong, et al. Formulation and simulation analysis on black start schemes of Inner Mongolia power grid based on different power sources[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2021, 39(4): 1-7 (  0) 0)

|

| [6] |

全国电网运行与控制标准化技术委员会. 电网运行准则: GB/T 31464—2015[S]. 北京: 中国质量标准出版传媒有限公司, 2015.

National Technical Committee on Power Grid Operation and Control of Standardization Administration of China. The grid operation code: GB/T 31464—2015[S]. Beijing: China Quality and Standards Publishing & Media Co., Ltd., 2015. (  0) 0)

|

| [7] |

电力行业电力电容器标准化技术委员会. 电力系统电压和无功电力技术导则: DL/T 1773—2017[S]. 北京: 中国电力出版社, 2019.

Technical Committee on Power Capacitors of Standardization Administration for Electric Power Industry. Technical guide for electric power system voltage and reactive compensation: DL/T 1773—2017[S]. Beijing: China Electric Power Press, 2019. (  0) 0)

|

| [8] |

中国电力企业联合会. 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范: GB/T 50064—2014[S]. 北京: 中国计划出版社, 2014.

China Power Enterprise Vocational Association. Code for design of overvoltage protection and insulation coordination for AC electrical installations: GB/T 0064—2014[S]. Beijing: China Planning Press, 2014. (  0) 0)

|

| [9] |

叶钟海. 江西电网黑启动方案研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2018.

YE Zhonghai. Research on Jiangxi power grid black start scheme[D]. Nanchang: Nanchang University, 2018. (  0) 0)

|

| [10] |

黄弘扬, 熊鸿韬, 吴烨, 等. 浙江电网黑启动计算分析与试验研究[J].

浙江电力, 2018, 37(1): 13-18 HUANG Hongyang, XIONG Hongtao, WU Ye, et al. Computational analysis and test research on black start of Zhejiang power grid[J]. Zhejiang Electric Power, 2018, 37(1): 13-18 (  0) 0)

|

| [11] |

周剑, 曾勇刚, 李建设, 等. 南方电网黑启动系统试验[J].

南方电网技术, 2008, 2(3)12-16, 69 ZHOU Jian, ZENG Yonggang, LI Jianshe, et al. Experiments of Black Start system in China Southern power grid[J]. Southern Power System Technology, 2008, 2(3)12-16, 69 DOI:10.3969/j.issn.1674-0629.2008.03.003 (  0) 0)

|

| [12] |

谌军, 曾勇刚, 杨晋柏, 等. 南方电网黑启动方案[J].

电力系统自动化, 2006, 30(9)80-83, 87 ZHAN Jun, ZENG Yonggang, YANG Jinbai, et al. Black - start scheme for China Southern power grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2006, 30(9)80-83, 87 DOI:10.3321/j.issn:1000-1026.2006.09.017 (  0) 0)

|

| [13] |

邢华栋, 慕腾, 刘会强, 等. 基于边界支路的电网等值方法[J].

南方电网技术, 2021, 15(4): 73-80 XING Huadong, MU Teng, LIU Huiqiang, et al. Equivalence method of power grid based on boundary branch[J]. Southern Power System Technology, 2021, 15(4): 73-80 (  0) 0)

|

| [14] |

张峰峰, 李晓波. 黄河万家寨水利枢纽有限公司3号机组水轮机及其调节系统参数测试报告[R]. 呼和浩特: 内蒙古电力科学研究院, 2018.

ZHANG Fengfeng, LI Xiaobo. Parameter test report of turbine and Its regulating system of No. 3 unit of Yellow River Wanjiazhai Water Conservancy Project Co., Ltd. [R]. Hohhot: Inner Mongolia Power Research Institute, 2018. (  0) 0)

|

| [15] |

万雄彪, 陈晶, 吴水军. 水电厂黑启动关键技术研究[J].

云南电力技术, 2021, 49(5): 54-57 WAN Xiongbiao, CHEN Jing, WU Shuijun. Research on key technology of black start in hydropower plant[J]. Yunnan Electric Power, 2021, 49(5): 54-57 DOI:10.3969/j.issn.1006-7345.2021.05.013 (  0) 0)

|

| [16] |

乐健, 毛涛, 吴敏, 等.

PSCAD V4.6电路设计与仿真从入门到精通[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.

LE Jian, MAO Tao, WU Min, et al. PSCAD V4.6 circuit design and simulation from beginner to master[M]. Beijing: China Machine Press, 2019. (  0) 0)

|

| [17] |

汪成根, 刘建坤, 高小涛, 等. 快速切负荷火电机组参与我国黑启动服务的适应性分析[J].

广东电力, 2016, 29(9): 37-42 WANG Chenggen, LIU Jiankun, GAO Xiaotao, et al. Analysis on adaptability of FCB thermal power unit participating in black start service in China[J]. Guangdong Electric Power, 2016, 29(9): 37-42 (  0) 0)

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40