近年来,在“碳达峰”“碳中和”的国家政策引导下,新能源产业迎来高质量、跨越式发展。我国力争要在2030年前实现“碳达峰”,2060年前实现“碳中和”,构建以新能源为主体的新型电力系统。然而可再生能源发电出力具有波动性和随机性,对电力供需要求的“瞬时平衡性”产生影响,其大规模并网会给电力系统的安全稳定运行带来新的挑战[1-3]。

储能系统具有存储和释放电能的特性,既能瞬时缓和因抑制供给侧可再生能源发电的随机性给新型电力系统带来的冲击,又能按照需求侧负荷动态变化及时做出反应,有望改善电力系统的稳定性和运行特性。储能技术在推动我国能源结构转变和能源共享等方面起到关键性作用,是促进电力体制改革和能源新业态发展的核心基础[4-16]。因此,对储能技术的发展研究具有重要的现实意义。

本文基于新型电力系统的特征,分析不同储能技术的特点,探讨储能技术的难点和发展趋势。

1 储能技术分类及其应用情况目前,储能技术根据储存能量方式可分为机械储能、电化学储能、化学储能和电磁储能(见表 1)。

| 表 1 储能技术分类 Table 1 Classification of energy storage technology |

根据应用需求的不同,具有响应速度快、功率密度高特性的如电磁储能、部分电化学储能这类功率型储能技术适用于参与系统短时间尺度的调节,具有容量大、放电持续时间长特性的如抽水储能、压缩空气储能这类能量型储能技术适用于系统中长时间尺度调节。截至目前,抽水储能在所有储能中占比最大[17],但随着新型电力系统需求的多样化、电化学储能成本的降低及储能技术的革新,电化学储能以及其他形式储能的占比不断增加,可为新型电力系统应用提供更好的服务。利用储能可以进行电网调峰,大幅减小配电容量,节省大量电力设备建设投资,并减少扩容费用。储能技术的快速响应能力,使其在电力系统调频领域得到广泛应用。

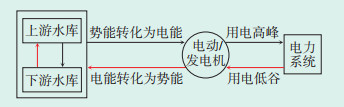

2 机械储能技术 2.1 抽水储能技术 2.1.1 技术原理及研究现状抽水储能是一种以水作为储能介质的储能技术,利用势能与电能之间的相互转换来完成电能的储存和管理,其技术原理如图 1所示。抽水储能是目前最成熟的大规模储能技术,也是当前唯一能解决大规模电力系统峰谷困难的方法,当需要储存能量时,设备处于电动机工作状态,将下游水库的水抽到上游水库中,将电能转化为水的势能进行保存;在需要输送能量时,利用上游水库中水的势能驱动水轮机进行发电,设备处于发电机工作状态,此时水的势能转化为电能释放出来[17]。

|

| 图 1 抽水储能技术原理图 Figure 1 Schematic diagram of pumped energy storage technology |

抽水储能技术具有电能循环效率较高、额定功率大、容量大、使用寿命长、运行费用低、自放电率低等特点。从国外最早的原始装置算起,抽水储能技术已有上百年的历史。截至2011年底,全球已有超过200座、装机容量达123 400 MW的抽水储能电站投入运营,全世界的抽水储能电站装机容量以每年5000 MW的速度增长。同时,抽水储能电站也是我国采用的主要储能技术。90年代,随着社会的进步和经济的发展,我国先后建设了许多抽水储能电站。截至2015年底,我国抽水储能电站总装机容量达22 740 MW,为电能调控做出了突出贡献。

2.1.3 研究难点和发展趋势抽水储能技术存在建设周期长、对电站选址地势要求严苛和动态调整难度大等问题。电站主要参数的选择、工程选址、技术施工和智能调度与运行控制技术等是抽水储能技术需要研究解决的关键问题[18]。高水头、高转速、大容量以及机组智能化水平的提高是抽水储能技术的发展研究方向。

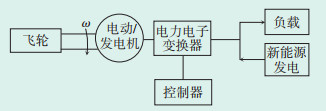

2.2 飞轮储能技术 2.2.1 技术原理飞轮储能将电能转化为旋转体飞轮的动能并进行储存,其技术原理图如图 2所示。当外界需要电能输入时,将飞轮储存的动能转化为电能进行传输;当处于电力负荷低谷期时,将电能以飞轮旋转动能的形式储存。飞轮储能技术可以分为低速飞轮储能技术和高速飞轮储能技术,二者转子采用材料不同,其中低速飞轮转子采用钢作为材料,运用接触式机械轴承,转子转速较小,常用于短时间大功率放电和电力系统调峰;高速飞轮转子采用复合材料、碳纤维等,转子转速大,可用作飞轮电池等[19]。

|

| 图 2 飞轮储能技术原理图 Figure 2 Schematic diagram of flywheel energy storage technology 图中:ω—飞轮转动的角速度。 |

飞轮储能系统通常由飞轮转子、轴承、电机、电力电子变换器等关键部件组成。飞轮转子是飞轮储能系统能量存储的载体,通过高速旋转将能量以转子旋转这一机械能的方式存储。适当的轴承设计可以减小转子旋转带来的摩擦损耗和维护需求。20世纪80年代出现了磁悬浮轴承,该轴承具有寿命长、响应速度快、负荷能力强、损耗低以及可用于高速旋转场合的优点,同时也存在控制复杂的缺点,如何实现磁悬浮轴承的灵活控制是需解决的关键问题。高速电机是飞轮储能技术进行机械能和电能转换的接口,储能时作为电动机,输送能量时作为发电机进行发电。电力电子变换器是飞轮储能系统的电机与供电系统的连接纽带,起到电力变换的作用。

2.2.3 研究现状和发展趋势飞轮储能技术具有能量密度高、充放电次数与充放电深度无关、能量转换效率高、可靠性高、易维护、使用环境条件要求低和无污染等优点,我国在20世纪80年代开始关注飞轮储能技术,之后陆续开展了许多相关研究,包括对轴承、电机、复杂控制技术和储能系统结构等进行深入研究,但在复合材料飞轮转子技术、轴承支撑技术、系统控制技术、飞轮阵列储能技术等方面与发达国家仍存在一定差距。

目前,在许多电力工程领域都有飞轮储能技术的应用。飞轮储能技术应用于电力系统调频,美国于2011年在纽约的Stephen镇建成了第一座20 MW飞轮储能调频电站。飞轮储能技术可用于配合风电等间歇式新能源发电,由于风力发电具有间歇性、随机性,易导致系统出现稳定性问题,通过飞轮储能技术与风力发电等间歇式新能源的配合供电,可避免发电机的频繁启停,提高风电利用率,降低发电成本。飞轮储能技术也能应用于不间断电源(Uninterraptible Power Supply,UPS),对于电能质量要求高的用户,飞轮储能系统可提供不间断供电。在轨道交通中,可利用飞轮储能技术将机车进站减速时的制动能量存储到飞轮储能系统中,在机车需要提速时将飞轮储能系统储存的能量转化为机车行驶的动能,实现机车制动能量的再利用,相比传统的电阻制动将制动能量转化为热量消散掉,提高了能量的利用效率。飞轮储能技术可在短时间内输出大功率的电能,因此可以用作脉冲功率电源,在高科技领域以及国防军事上得以运用[20-21]。可以看出,飞轮储能系统在电力领域有着广泛的应用前景,未来飞轮储能技术将朝着复合材料飞轮转子、高速电机、组合式磁轴承、复合电力电子控制、阵列式运行等方向发展。飞轮储能技术在推动构建以新能源为主体的新型电力系统中发挥着重要作用。

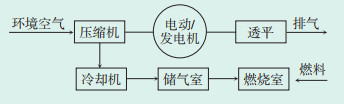

2.3 压缩空气储能技术 2.3.1 技术原理及研究现状压缩空气储能技术是目前在发展和应用中前景较好、可以大规模推广和应用的储能方法。压缩空气储能技术原理如图 3所示,是一种利用低谷电、弃风电、弃光电等将空气进行压缩处理,形成高压空气,然后在地下盐穴、地下矿洞、过期油气井等地下储气室或耐压储气罐中将高压空气进行密封处理,将电能转化为空气内能,在用电负荷高峰期释放压缩空气推动透平发电的储能技术[22]。

|

| 图 3 压缩空气储能技术原理图 Figure 3 Schematic diagram of compressed air energy storage technology |

压缩空气储能系统常用于调峰用燃气轮机发电厂,压缩空气储能技术在用电低谷期预先压缩空气,比需要在发电时输入燃料进行空气压缩的常规燃气轮机少消耗燃气40%,提高了能量利用率。按照压缩空气储能技术的运行原理,可以将其分为补燃式和非补燃式两种类型。其中,补燃式的压缩空气储能技术在系统循环运行时需要利用燃料的补燃来实现,体现在能量释放阶段,储能系统输出能量给电网时,需要高压空气进入到燃气轮机的燃烧室与燃料混合燃烧,将空气内能转化为燃气轮机的动能,带动发电机输出电能。由于该种方式需要利用燃料的补燃,存在污染排放问题,制约了其推广应用。相比之下,非补燃式压缩空气储能技术不仅消除了对燃料的依赖,实现了无污染气体排放,还可以利用压缩热和透平的低温排气对外供暖和供冷。因为非补燃式压缩空气储能技术将压缩空气做工产生的内能进行了收集储存,输出能量时加热进入透平的压缩空气,进而实现了冷、热、电三种类型的输出供应,综合利用了能量,拓宽了应用范围,提高了系统效率。

2.3.2 关键技术研究和存在的难题压缩空气储能系统的关键技术按照压缩、储气、回热、膨胀发电的工作流程,对应为高效压缩技术、大容量储气技术、高温蓄热技术和高效膨胀技术[23]。压缩机作为储能过程的核心部件,具有效率高、流量大、压比高、背压变化大等特点。储气系统采用低成本的空气作为储能介质,具有容量大、压力大等特点,如何获得可靠、低造价的储气室是建设电站的关键。按照电站容量大小选择储气室,大型储能电站一般采用地下盐穴或人工开采的地下岩洞作为储气室,中小型储能电站可以选择布置灵活但成本较高的压力容器作为储气室。虽然非补燃压缩空气储能技术可以避免污染空气的排放,但是回热技术的利用是将机械能转化为内能,该过程有能量损耗,会对系统的储能效率造成影响,可以通过提高回热温度来提升系统效率。对于膨胀发电系统,压缩空气储能技术采用多级膨胀和中间再加热的技术,由于膨胀比较高,对膨胀机的结构设计和制造有较高要求。

2.3.3 研究现状及应用发展趋势压缩空气储能技术作为一项大容量、高效率的储能技术,其建设成本与运行成本相较于抽水储能技术更低,运行寿命更长久,具有较高的稳定性。因此,在中国、德国、美国等国家都开展了相应研究。20世纪70年代,德国建成了世界第一个商用性压缩空气储能电站,该系统压缩机功率为60 MW,发电机功率为290 MW,压缩空气在地下盐穴中储存。2010年德国开始了非补燃式压缩空气储能系统的研究,系统的理论储能效率可达70%,但是项目进展受到了高温压缩机和蓄热装置的技术制约,进展缓慢。2015年以来,清华大学针对压缩空气储能技术主要开展了以下四个方面的研究:大型压缩空气储能系统电站储气室构建难题的研究,大容量、高可靠性压力容器设计方案研究,微型压缩空气储能系统研制,以及太阳能光热复合利用的非补燃式压缩空气储能系统研究。

随着国内外学者专家对压缩空气储能技术的研究不断深入,压缩空气储能技术在电网多领域得到了应用,主要包括在电力负荷处于低谷期以及消纳高峰期用于电网馈电的削峰填谷,配合间歇性新能源为电网稳定供电,构建低碳环保的冷-热-电三联供独立供电系统,应用于政府机关、医院等重要负荷单位的紧急电源,以及以压缩空气储能技术作为动力来源的汽车等领域。作为应用前景广阔的储能技术,压缩空气储能技术对新型电力系统和能源互联网的建设起到重要作用。

2.4 三种机械储能方式对比分析表 2对比分析了三种机械储能方式的优缺点及其主要的应用领域。

| 表 2 三种机械储能方式对比及其应用领域 Table 2 Comparison of three mechanical energy storage methods and their application fields |

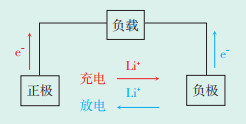

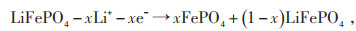

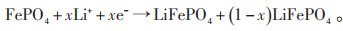

由于锂电池储能技术具备能量密度高,使用寿命长、安全性好、无记忆性、自放电率低的优点,在新型电力系统中得到广泛应用,具有极高的研究价值,高寿命低成本的锂电池是市场发展和技术突破的方向[11]。锂电池储能技术原理如图 4所示,其通过锂离子在正负极之间的移动来实现能量的存储和释放,需要存储能量时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,则负极处于富锂状态;需要输出电能时,系统中的锂离子从负极转移到正极,与存储能量时动作相反[24]。

|

| 图 4 锂电池储能技术原理图 Figure 4 Schematic diagram of lithium battery energy storage technology |

充电时反应方程式为:

|

(1) |

放电时反应方程式为:

|

(2) |

锂电池依照电池模块散热方式的不同,可以分为风冷和液冷,其中风冷散热的锂电池模块或电池簇存在风阻值差值大、散热不均的问题,使得电池能量传输效率低、使用寿命短;液冷锂电池系统减少了金属材料的使用,使用大电池模块,并减少电池机架数量,预制舱的体积缩小,且不需要通风散热通道,能量密度得到提升,从而降低了使用成本,提升了能量传输效率[25-27]。

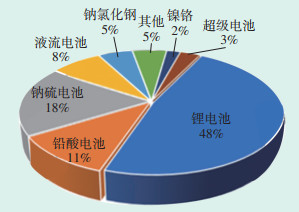

3.1.2 应用现状和发展趋势目前市场常用锂电池主要有磷酸铁锂、钛酸锂和三元体系等类型。锂电池储能技术通常应用于电动汽车、便携式设备、轨道交通、光伏发电、智慧电源、备用电源以及军事供电等,应用范围广泛。锂电池储能技术能保证电动汽车的续航里程,解决风电储能的间歇式问题[23]。随着电化学储能技术的推广,锂电池凭借自身优势,占据了电化学储能市场超过一半的规模,图 5为主要电化学储能技术占比分布情况,今后锂电池储能技术在储能领域将会占据越来越大的比例。

|

| 图 5 主要电化学储能技术占比分布 Figure 5 Percentage of main electrochemical energy storage technology |

自“十四五”以来,锂电池储能技术朝着智能化、标准化和市场化的方向发展。智能化方面体现在应用锂电池储能的电动汽车中,该技术的使用推进了停车充电一体化建设。同时,锂电池储能技术的储能机制将会逐步形成一个完善的标准,可以在国际市场中起到参考作用,以便锂电池储能技术在更广阔范围内推广。随着锂电池储能技术的推广,其应用领域也在不断扩展。固态电池和综合热管理是其下一步需要重点研究的问题。搭载锂电池的穿搭设备在一些特殊应用场合,要求锂电池具有柔性、透明的特点,这也是锂电池储能技术的研究方向之一。

3.2 铅酸电池储能技术 3.2.1 技术原理及储能特性铅酸电池储能技术在电池储能技术中应用最成熟、成本最低,通常用于发电厂、变电站的备用电源,在维护电力系统安全稳定运行中发挥着重要作用[24],其原理如图 6所示。铅酸电池储能系统的基本单元为单体电池,主要由正负极板、隔板、电解液、安全阀、接线端子和电池外壳等部件组成。氧化铅作为正极材料,海绵状铅作为负极板材料,稀硫酸作为电解液,通过化学反应可以让电子在正负极之间移动,实现能量的存储和释放。正极发生的化学反应为:

|

(3) |

|

| 图 6 铅酸电池储能技术原理图 Figure 6 Schematic diagram of lead-acid battery energy storage technology |

负极发生化学反应为:

|

(4) |

隔板采用超细玻璃纤维棉材料,可使电解液吸附在隔板中,电解液通过隔板上的多孔结构与正负极板上的活性物质发生充分反应。为了防止被电解液腐蚀以及延长使用寿命,安全阀采用合成橡胶材质,电池内部气压设定在一定范围内,当气压过高时,安全阀自动打开,排除部分气体。电池外壳起到保护电池、提供正负极板放置空间的作用,通常由树脂纤维材料制成。按照电池类型的不同,电池端子可以分为连接片、连接棒和引出线,用于连接电池和外部电路[28]。

在充电过程中铅酸电池端电压的上升趋势呈非线性。充电初期,由于极板孔内形成的硫酸剧增,增长速度大于硫酸扩散速度,端电压迅速上升,随着充电时间的增长,极板上硫酸增加速度与扩散速度趋于平衡,端电压上升速度降低,直至趋于一定数值不变。在放电过程中铅酸电池的表现与充电时不同,放电初期,电解液浓度高,电化学反应速度快,放电也快;放电中期,电解液浓度下降,铅酸电池放电速度下降;放电后期,微孔中浓度低的电解液很难与极板外部电解液混合,端电压下降极快。

3.2.2 温度对铅酸电池储能效果的影响评判铅酸电池蓄电能力的标准在于充放电过程中生成或消耗的活性物质数量及电解液的浓度。由于温度会影响铅酸电池储能系统中电化学反应的剧烈程度,因此铅酸电池的电池容量会因温度的改变而不同。在允许的温度范围内,其容量与温度成正比,温度较高时,电化学反应剧烈;温度较低时,电化学反应发生较为缓慢。因此,温度对铅酸电池储能系统储能效果的影响不可忽略。

3.2.3 应用情况和发展趋势铅酸电池储能系统按照储能要求分为集中式和分布式两种。相比于分布式接入的储能系统,集中式铅酸电池储能系统储能功率和容量更大、经济性更好,大规模风电场等分布式发电系统常采用集中式。然而,由于铅酸电池储能技术具有能量密度小、功率密度小、充放电时间长、使用寿命较短、自放电率高、易造成环境污染等不足,目前在国际上已不是电池储能技术的发展方向。

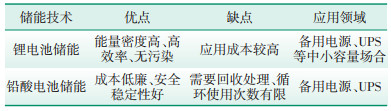

3.3 两种电化学储能技术对比分析表 3对比分析了两种电化学储能方式的优缺点及其主要的应用领域。

| 表 3 两种电化学储能方式对比及其应用领域 Table 3 Comparison of two electrochemical energy storage methods and their application fields |

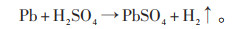

氢储能技术是利用电能与氢能之间的互变性发展起来的,电能与氢能是两个互补的脱碳能源载体,可从同一个主能源资源中产生[29-30],其技术原理如图 7所示。在新能源发电系统中,电力传输不稳定的情况经常发生,利用氢储能技术可以在用电高峰期将储存的氢能转化为电能输送给电网,在用电低峰期将富余的电能转化为氢能储存起来。利用氢储能技术不仅可以缓解新能源发电不稳定的情况,而且储存起来的氢能还可以供给电网发电,用在交通、冶金等方面,提高了氢能的利用率,拓展了氢储能技术的应用范围。

|

| 图 7 氢储能技术原理图 Figure 7 Schematic diagram of hydrogen energy storage technology |

与其他储能技术相比,氢储能技术有许多优势。在储能容量上,要比电化学储能容量大,有些大规模氢储能系统的容量可以达到GW级别;在建设成本和经济性方面,随着储能时间的增加,氢储能技术的总成本要比储电低一个数量级;在灵活性方面,氢储能技术储存灵活,可以通过管道等进行存储和传输,配置方便;在考虑建设储能站的地理环境因素方面,氢储能技术对储能地理环境没有特殊要求,相比之下抽水储能和压缩空气储能技术对地理条件要求十分苛刻,同时,氢储能技术不会对生态环境造成破坏。

4.2 关键技术和应用情况氢储能系统在储存氢能和释放电能的过程中包含氢气的制取、储存和发电等方面[31]。氢气的制取是利用电力电解技术将氢气存储在储氢容器中,再利用燃料电池技术将氢气的能量转化为电能输送给电网。氢储能系统中储存氢气的方式可以分为物理储氢和化学储氢。其中物理储氢技术包括高压气态储存技术、低温液态储存技术以及地质储存技术;化学储氢技术包括固态储存技术、有机液态储存技术和液氨储存技术。目前应用最为广泛的就是高压气态储氢技术,该技术将氢气在高压环境中压缩储存,具有成本低和能耗低等优点,也是发展最为成熟的储氢技术,研究难点在于储氢容器的结构和材料设计。低温液态氢体积密度比气态氢高很多,因此传输效率高于气态氢,其存储原理是将氢气冷却至-253 ℃后储存在低温绝热容器中,成本比气态氢的存储成本要高,液化过程存在蒸发损失,其蒸发率与容器体积大小有关。该项储氢技术常用于航空航天领域。地质储氢技术是氢能大规模长期储存的最佳选择,存储环境选择与压缩空气储能技术类似。化学储氢通常是将氢气与其他介质混合形成稳定混合物的形式存储。固体储氢是最具前景的储氢技术,利用氢气与储氢材料之间发生物理或化学反应将其转化为固溶体或氢化物进行存储,这种方式运输方便且安全性高,在很多应用场景都能运用,目前的固体储氢材料在储氢容量、热力学和动力学性能、可逆性等方面仍有待提高,很有研究价值。有机液态储氢是利用不饱和液体有机物的可逆加氢和脱氢反应来储存氢能的,该方法在环境条件下即可储氢,但是存在储氢费用高、氢气纯度不足等问题。液氨储氢技术是将氢气先以液氨的形式存储,需要能量输出时再通过化学反应使其转化为氢能,即“氢-氨-氢”的方式,由于氨的液化温度远高于氢,因此更方便储存,适合长距离运输。

相比利用传统的化石燃料发电,利用氢储能技术进行发电的发电效率更高,可以将氢能直接转化为电能,不需要经过锅炉、汽轮机等步骤,更加环保和具有实用性。氢储能技术在新型电力系统中有着广泛的应用,适用于长周期、跨季节、大规模和跨空间储存的应用场合[32]。氢储能技术在电源侧可以用来减少弃电和平抑波动等,由于新能源电力系统能量供应受到季节、地理环境的影响,电力供应存在稳定性问题,利用氢储能可以解决新能源发电容量增加后如何消纳的问题,将电能转化为清洁能源氢存储起来,在解决新能源发电消纳问题的同时,还可以将存储的氢能源供给交通、工业园区等,提高能量利用率,且无污染。氢储能技术具有响应速度快、高密度、容量大和储存周期长的特点,针对电网峰谷差随着新能源渗透而扩大的情况,提供电网需要的调峰辅助容量,让电能输送更加平稳,对用户侧更加友好,同时可降低电网故障率。氢储能系统还可以作为应急备用电源,现有的备用电源如柴油发电机存在噪声大、污染环境等问题,铅酸电池或锂电池的寿命较短、续航差,而氢储能系统在供电过程中没有噪声、环保、续航长,因此可以作为应急备用电源应用在医疗、军事等场所。

4.3 技术不足和发展趋势氢储能技术在现阶段也面临着一些挑战,与抽水储能等物理储能方式和锂电池储能等电化学储能方式相比,氢储能技术的储能效率较低,氢能转化为电能过程中需要燃料电池发电,该过程中有大部分能量以热能的形式消耗。同时,氢储能技术的应用成本高于其他储能方式,通过将燃料电池和电解池集成在一起可以在一定程度上降低成本。今后氢储能的研究重点应集中在电解槽技术、燃料电池技术和储氢材料研发等方面。随着新型电力系统的建设,对氢储能技术的研究会不断深入,氢储能技术的应用范围也会不断推广。

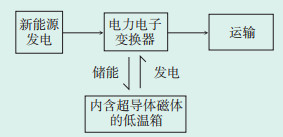

5 电磁储能技术 5.1 超导储能技术 5.1.1 技术原理和储能特性超导储能技术是将电能以电磁能的形式存储在超导线圈上,在需要输出电能时将超导线圈上的电磁能输出给电力系统供电,其技术原理如图 8所示。该系统一般由超导线圈、冷却容器、保护电阻、冷冻装置、永久电流开关、直流断路器和猝熄检测器部件组成[32-33]。

|

| 图 8 超导储能技术原理图 Figure 8 Schematic diagram of superconducting energy storage technology |

超导线圈是超导储能系统的核心部分,按照形状分为螺管形和环形,其中环形线圈适用于中小型系统,螺管形线圈适用于大型超导储能系统。超导储能要维持超导状态(即内阻为零的状态),需要低温系统提供低温环境。功率调节系统是超导储能元件与电力系统进行能量交换的桥梁,用来控制超导磁体与电力系统之间的能量转换。

5.1.2 超导材料和技术应用超导材料决定着超导线圈的性能,从而影响超导储能技术的发展。超导材料可以分为低温超导材料和高温超导材料,低温超导材料是指在液氨温度下工作的超导材料,由低温超导材料制成的超导储能系统可以为中小型电力系统储能和供电,但是该方法必须在液氨温度区域才能正常使用,运行成本高昂,因此高温超导材料应运而生[34]。已发现的高温超导材料可分为含铜材料和不含铜材料,且已实现商业化应用,只是其成本与其他投入使用的储能方式相比没有优势。

超导储能技术没有旋转部件,结构简单,使用寿命较长;储能密度高,可以设计建造较大功率系统;同时,超导储能技术响应速度快,能量的存储和释放过程简单,容易调压调频。超导储能技术也存在很大的局限性,其发展受超导材料的限制,在第2代高温超导材料的关键技术和制造成本方面还有待进一步研究。

超导储能技术最主要的应用是在电力系统中,适用于解决风电、光伏等发电系统的并网问题,超导储能系统响应速度快,可及时根据电网需求储存和释放电能,维持电网稳定运行。

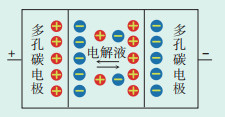

5.2 超级电容储能技术 5.2.1 技术原理和储能特性超级电容储能技术原理如图 9所示,其通过电极与电解质两者之间形成的双层电极来存储能量,通常用于快速充放电[35]。

|

| 图 9 超级电容储能技术原理图 Figure 9 Schematic diagram of supercapacitor energy storage technology |

超级电容储能系统可以输出瞬时大电流,从而降低电池的输出功率,利用该技术可实现电能的高效动态储存和使用[36]。相比于其他储能技术,超级电容储能技术在快速充放电应用中有更长的使用寿命,且维护最少。超级电容储能技术具有内阻低、可管理大功率设备,充放电循环次数多、可在宽温度范围内运行,以及对过度充电和过热的强耐受性等优势。同时,与常规电容器相比,超级电容具有更高的介电常数、更大的表面积和更高的耐压能力,例如陶瓷超级电容具有相当可观的耐压水平和绝缘强度,是未来储能应用中很好的选择方案。

5.2.2 研究现状和发展趋势超级电容储能技术的研究方向包括复合电极材料和电解液材料技术、提高超级电容的能量密度和功率密度等。目前,超级电容储能技术常用于高峰值功率、低容量的储能电站,例如可以作为电机驱动的备用储能电源,但很难应用于大规模电力系统[37]。国内外学者都对该项技术做了研究,中科院电工研究所的“可再生能源发电用超级电容器储能系统关键技术研究”项目开发了系统样机,能够保证光伏发电的稳定性。然而由于受到电极材料和电解液材料技术的限制,我国超级电容技术的发展落后于一些技术较为先进的国家。超级电容储能技术已经在许多场合得到应用,但是成本还是该项技术发展的一大阻力。如果设备材料和技术成本问题可以得到解决,超级电容储能技术将为新型电力系统的建设发展做出更大贡献。

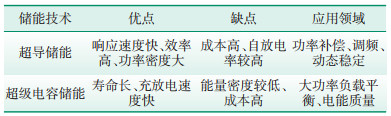

5.3 两种电磁储能技术对比分析表 4对比分析了两种电磁储能方式的优缺点及其主要应用领域。

| 表 4 两种电磁储能方式对比及其应用领域 Table 4 Comparison of main electromagnetic energy storage methods and their application fields |

随着新型电力系统的建设及发展,储能技术的重要性得以显现。本文介绍了储能技术的分类和技术发展,综述了目前应用较广或具有重要研究价值的储能技术,详细分析了储能技术的研究现状、关键技术、存在的优缺点及技术难点等,对储能技术在未来的发展趋势进行了讨论。储能技术在新型电力系统的建设和发展中均起到了重要作用,今后将依照工程要求对储能技术进行更为深入的研究,以推动新型电力系统的进一步发展。

| [1] |

张智刚, 康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J].

中国电机工程学报, 2022, 42(8): 2806-2819 ZHANG Zhigang, KANG Chongqing. Challenges and Prospects for Constructing the New-type Power System Towards a Carbon Neutrality Future[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(8): 2806-2819 (  0) 0)

|

| [2] |

赵剑波, 王蕾". 十四五"构建以新能源为主体的新型电力系统[J].

中国能源, 2021, 43(5): 17-21 DOI:10.3969/j.issn.1003-2355.2021.05.003 (  0) 0)

|

| [3] |

王枫, 周斌, 张辉". 双碳"背景下源网荷储协调互动助力新型电力系统建设[J].

中国资源综合利用, 2022, 40(5)188-191, 201 WANG Feng, ZHOU Bin, ZHANG Hui. Generation-Grid-Load-Storage Coordination and Interaction Assists Construction of New Power System Under the Background of "Double Carbon"[J]. China Resources Comprehensive Utilization, 2022, 40(5)188-191, 201 (  0) 0)

|

| [4] |

姜海洋, 杜尔顺, 朱桂萍, 等. 面向高比例可再生能源电力系统的季节性储能综述与展望[J].

电力系统自动化, 2020, 44(19): 194-207 JIANG Haiyang, DU Ershun, ZHU Guiping, et al. Review and Prospect of Seasonal Energy Storage for Power System with High Proportion of Renewable Energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(19): 194-207 (  0) 0)

|

| [5] |

Zarrilli D, Giannitrapani A, Paoletti S, et al. Energy storage operation for voltage control in distribution networks: a receding horizon approach[J].

IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2018, 26(2): 599-609 DOI:10.1109/TCST.2017.2692719 (  0) 0)

|

| [6] |

卓振宇, 张宁, 谢小荣, 等. 高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战[J].

电力系统自动化, 2021, 45(9): 171-191 ZHUO Zhenyu, ZHANG Ning, XIE Xiaorong, et al. Key Technologies and Developing Challenges of Power System with High Proportion of Renewable Energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(9): 171-191 (  0) 0)

|

| [7] |

李宏基, 郑伟, 刘成功, 等. 分布式可再生能源接入对配电网电压分布的影响分析[J].

机电工程技术, 2018, 47(4): 146-148 LI Hongji, ZHENG Wei, LIU Chenggong, et al. Influence of Voltage Distribution of Distributed Renewable Energy Access on Distribution Network[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2018, 47(4): 146-148 (  0) 0)

|

| [8] |

蔡绍宽. 新型电力系统下的储能解决方案探讨[J].

南方能源建设, 2022, 9(S1): 17-23 CAI Shaokuan. Discussion on Energy Storage Solutions Under the New Power System[J]. Southern Energy Construction, 2022, 9(S1): 17-23 (  0) 0)

|

| [9] |

崔俊举. 新型电力系统中储能技术的创新发展研究[J].

光源与照明, 2021(6): 127-129 (  0) 0)

|

| [10] |

任大伟, 侯金鸣, 肖晋宇, 等. 能源电力清洁化转型中的储能关键技术探讨[J].

高电压技术, 2021, 47(8): 2751-2759 REN Dawei, HOU Jinming, XIAO Jinyu, et al. Exploration of Key Technologies for Energy Storage in the Cleansing Transformation of Energy and Power[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(8): 2751-2759 (  0) 0)

|

| [11] |

杨海森. 多重应用场景下的新能源电力系统储能技术[J].

光源与照明, 2021(7)99-100, 138 (  0) 0)

|

| [12] |

赵永来. 含有混合储能的微电网控制策略研究[J].

东北电力技术, 2018, 39(3): 5-11 ZHAO Yonglai. Research on Control Strategy for Microgrid with Hybrid Energy Storage System[J]. Northeast Electric Power Technology, 2018, 39(3): 5-11 (  0) 0)

|

| [13] |

孙玉树, 杨敏, 师长立, 等. 储能的应用现状和发展趋势分析[J].

高电压技术, 2020, 46(1): 80-89 SUN Yushu, YANG Min, SHI Changli, et al. Analysis of Application Status and Development Trend of Energy Storage[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(1): 80-89 (  0) 0)

|

| [14] |

罗星, 王吉红, 马钊. 储能技术综述及其在智能电网中的应用展望[J].

智能电网, 2014, 2(1): 7-12 LUO Xing, WANG Jihong, MA Zhao. Overview of Energy Storage Technologies and Their Application Prospects in Smart Grid[J]. Smart Grid, 2014, 2(1): 7-12 (  0) 0)

|

| [15] |

谢东亮, 薛峰, 宋晓芳. 直流互联下含储电力系统调峰的优化及仿真分析[J].

电力系统自动化, 2018, 42(5): 72-79 XIE Dongliang, XUE Feng, SONG Xiaofang. Optimization and Simulation Analysis of Peak Shaving for DC Interconnected Power System with Energy Storage[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(5): 72-79 (  0) 0)

|

| [16] |

中国能源研究会储能专委会. 储能产业研究白皮书2021年三季度数据[Z]. 北京: 中国能源研究会储能专委会, 2021.

(  0) 0)

|

| [17] |

张雷, 姜茜. 物理方式电力储能系统的现状和发展[J].

东方电气评论, 2018, 32(1): 83-88 ZHANG Lei, JIANG Qian. Present Status and Development of Physical Mode Based on Electric Energy Storage System[J]. Dongfang Electric Review, 2018, 32(1): 83-88 (  0) 0)

|

| [18] |

许守平, 李相俊, 惠东. 大规模储能系统发展现状及示范应用综述[J].

电网与清洁能源, 2013, 29(8)94-100, 108 XU Shouping, LI Xiangjun, HUI Dong. A Survey of the Development and Demonstration Application of Large-Scale Energy Storage[J]. Advances of Power System & Hydroelectric Engineering, 2013, 29(8)94-100, 108 (  0) 0)

|

| [19] |

刘文军, 贾东强, 曾昊旻, 等. 飞轮储能系统的发展与工程应用现状[J].

微特电机, 2021, 49(12): 52-58 LIU Wenjun, JIA Dongqiang, ZENG Haomin, et al. Development and Engineering Application Status of Flywheel Energy Storage System[J]. Small & Special Electrical Machines, 2021, 49(12): 52-58 (  0) 0)

|

| [20] |

薛天茂, 黄建祥, 陈刚, 等. 磁悬浮飞轮储能技术在应急电源车上的应用[J].

机电技术, 2021(5): 111-113 (  0) 0)

|

| [21] |

俞思源, 胡雄心, 胡勇军. 一种适用于微网的磁悬浮储能飞轮的设计[J].

机电工程技术, 2022, 51(4): 201-206 YU Siyuan, HU Xiongxin, HU Yongjun. Design of a Magnetic Levitation Energy Storage Flywheel for Microgrid[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2022, 51(4): 201-206 (  0) 0)

|

| [22] |

梅生伟, 薛小代, 陈来军. 压缩空气储能技术及其应用探讨[J].

南方电网技术, 2016, 10(3)11-15, 31 MEI Shengwei, XUE Xiaodai, CHEN Laijun. Discussion on Compressed Air Energy Storage Technology and Its Application[J]. Southern Power System Technology, 2016, 10(3)11-15, 31 (  0) 0)

|

| [23] |

张彪, 李阳海, 曹泉. 压缩空气储能系统建模、仿真和控制研究综述[J].

湖北电力, 2022, 46(3): 1-6 ZHANG Biao, LI Yanghai, CAO Quan. Review on Modeling, Simulation and Control of Compressed Air Energy Storage System[J]. Hubei Electric Power, 2022, 46(3): 1-6 (  0) 0)

|

| [24] |

白锦文, 谭奇特. 锂电池储能技术发展方向[J].

光源与照明, 2021(12): 51-53 (  0) 0)

|

| [25] |

梁继业, 迟浩宇, 张洪彦. 锂电池在储能领域的应用与发展趋势[J].

电动工具, 2020(5)20-22, 26 LIANG Jiye, CHI Haoyu, ZHANG Hongyan. Application and Development Trend of Lithium Battery in Energy Storage Field[J]. Electrokinetic Tool, 2020(5)20-22, 26 (  0) 0)

|

| [26] |

李泓, 吕迎春. 电化学储能基本问题综述[J].

电化学, 2015, 21(5): 412-424 LI Hong, LYU Yingchun. A Review on Electrochemical Energy Storage[J]. Journal of Electrochemistry, 2015, 21(5): 412-424 (  0) 0)

|

| [27] |

张利中, 赵书奇, 廖强强, 等. 国内外电池储能技术的应用及发展现状[J].

上海节能, 2015(10): 519-523 ZHANG Lizhong, ZHAO Shuqi, LIAO Qiangqiang, et al. Application and Current Development of Battery Energy Storage Technology in China and Overseas Countries[J]. Shanghai Energy Conservation, 2015(10): 519-523 (  0) 0)

|

| [28] |

张娟. 铅酸电池储能系统建模与应用研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2013.

(  0) 0)

|

| [29] |

许传博, 刘建国. 氢储能在我国新型电力系统中的应用价值、挑战及展望[J].

中国工程科学, 2022, 24(3): 89-99 XU Chuanbo, LIU Jianguo. Hydrogen Energy Storage in China's New-Type Power System: Application Value, Challenges, and Prospects[J]. Strategic Study of CAE, 2022, 24(3): 89-99 (  0) 0)

|

| [30] |

陈蔼峻. 氢储能技术特点和应用展望[J].

中国高新科技, 2021(19): 120-121 (  0) 0)

|

| [31] |

霍现旭, 王靖, 蒋菱, 等. 氢储能系统关键技术及应用综述[J].

储能科学与技术, 2016, 5(2): 197-203 HUO Xianxu, WANG Jing, JIANG Ling, et al. Review on key technologies and applications of hydrogen energy storage system[J]. Energy Storage Science and Technology, 2016, 5(2): 197-203 (  0) 0)

|

| [32] |

墨柯. 超导储能技术及产业发展简介[J].

新材料产业, 2013(9): 61-65 (  0) 0)

|

| [33] |

曹雨军, 夏芳敏, 朱红亮, 等. 超导储能在新能源电力系统中的应用与展望[J].

电工电气, 2021(10)1-6, 26 CAO Yujun, XIA Fangmin, ZHU Hongliang, et al. Application and Prospect of Superconducting Energy Storage in New Energy Power System[J]. Electrotechnics Electric, 2021(10)1-6, 26 (  0) 0)

|

| [34] |

WANG L, CHEN S S, LEE W J, et al. Dynamic stability-enhancement and power flow control of a hybrid wind and marine-current farm using SMES[J].

IEEE Transactions on Energy Conversion, 2009, 24(3): 626-639 (  0) 0)

|

| [35] |

张芳. 超级电容储能系统效率提升方法研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2021.

(  0) 0)

|

| [36] |

吴志程, 朱俊杰, 许金, 等. 电磁发射用"锂电池-超级电容"混合储能技术研究综述[J].

电机与控制应用, 2021, 48(3): 1-6 WU Zhicheng, ZHU Junjie, XU Jin, et al. Review of "Lithium Battery-Supercapacitor"Hybrid Energy Storage Technology for Electromagnetic Launch[J]. Electric Machines & Control Application, 2021, 48(3): 1-6 (  0) 0)

|

| [37] |

聂开俊, 龚希宾, 朱泉. 超级电容与锂离子电池混合储能技术的发展[J].

蓄电池, 2019, 56(3): 101-105 NIE Kaijun, GONG Xibin, ZHU Quan. Advances of supercapacitor-lithium-ion battery hybrid energy storage techniques[J]. Chinese Labat Man, 2019, 56(3): 101-105 (  0) 0)

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40