2. 吉林省交通规划设计院, 长春 130021

2. Jilin Traffic Planning and Design Institute, Changchun 130021, China

2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划二〇三五年远景目标纲要》中提出协同发展云服务与边缘计算服务[1]。云计算和边缘计算协同的新型基础设施建设将成为实现分布式资源灵活调度、全域数据高速互联以及智能应用渗透边缘的重要途径[2]。

现阶段,人工智能、5G、云计算等技术快速发展,云计算作为“大连接,低时延,高带宽”需求下重要环节的边缘计算已广泛应用于各产业中。在工业互联网时代,通过边缘计算进行局部数据处理,云计算平台实现信息的融合,边云协同成为工业互联网发展的一项重要支撑技术。2020年,国家电网提出建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业的战略目标,在传统能源产业向能源互联网升级时,边云协同也发挥着重要作用[3-4]。以电力行业为例,在输变配用各环节会产生大量数据信息,单纯的人力计算效率低、延时高、成本高,而边云协同的应用可以使数据具备更高的价值,同时节约了网络带宽资源,为大数据分析、挖掘提供了良好的基础。本文将边缘计算、云计算等技术相结合,以边缘计算架构和边云协同技术框架为基础,分析了不同电力系统业务场景下的边云协同应用模式。

1 研究现状 1.1 国际国际上,很多研究机构和学者对边缘计算和云计算技术进行了研究和优化。文献[5]基于物联网设备、边缘智能网关和云基础设施,提出一种边缘计算架构,用以解决物联网设备和数据增加造成的网络瓶颈。文献[6]介绍了连续计算的功能参考模型,支持跨计算域、从云到边缘的工作负载移动,验证了现有云技术的匹配性。文献[7]提出了协同边缘云的部署模式,使用Docker容器为用户在网络边缘创建和共享提供服务。文献[8]提出移动驱动的云-雾-边缘协同框架,可分析时空移动数据,并采用机器学习算法实时预测物联网设备和边缘设备的位置。文献[9]提出了基于边云协同的数字孪生概念架构,用于增强数字孪生的实时能力,同时处理大量数据。文献[10]通过整合云计算与边缘计算的优势,提出了一个新的框架,利用云中心网络与历史信息来控制边缘计算单元在物联网中的性能要求。

1.2 国内目前,我国学者在边缘计算、云计算、电力物联网和边云协同等方面也开展了大量研究。文献[11]基于系统内部的博弈关系,提出一种面向区域能源互联网的边云协同架构及优化策略,云服务层与边缘服务层协同配合。与传统云端服务架构相比,其训练时间、恢复稳定运行的速度和分配网络资源方面均有较大优势。文献[12]以预测预警、分类聚类和需求响应3类用户侧数据为基础,设计了基于云-边-端协同的用户侧数据应用框架。文献[13]设计了云边协同组织结构,对电力物联网的数据进行调度,提升了数据协同效率。文献[14]基于物联网边缘计算的功能需求,设计实现了边缘计算框架,明确边云协同的智能生态,验证了边缘计算框架在电力物联网业务方面的优势。文献[15]提出以云平台为主导、用户侧边缘控制响应的能源互联网供需资源协调控制框架及方法,研究了需求侧资源参与能源互联网控制的边云协同技术,实现降低时延等目标。文献[16]针对典型电力应用场景提出了边云协同的智能关键技术。文献[17]提出一种边缘用户协同分配的方式,提升了任务分配的精准性和高效性。文献[18]提出了面向电力物联网云边数据的协同方法,解决了数据处理过程中时延高、云计算的计算量大的问题。文献[19]提出了双层云计算系统模型,针对需求响应业务的边缘云部署进行研究。

2 边云协同框架 2.1 边缘计算参考架构边缘计算是一种在数据源头进行分布式处理和存储的体系结构,在数据处理和运算方面存在着诸多优势。包含边缘计算的方案通常可以减少通信延迟,提高网络可扩展性,增强对信息的访问量,从而使业务开发更加敏捷高效。

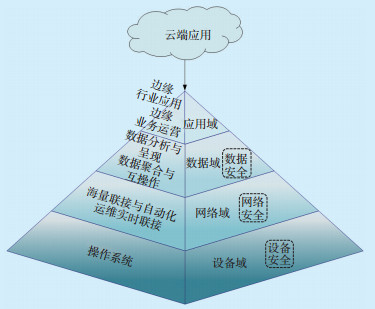

边缘节点部署在边缘侧,终端的各种设备通过边缘侧接入平台,对边缘侧资源提出了更高的要求。边缘云计算架构存在大量的边缘服务器和终端,需要通过边缘云进行统一管理,并实现对边缘应用的支撑。边缘计算参考架构见图 1。

|

| 图 1 边缘计算参考架构 Figure 1 Reference architecture of edge computing |

为满足不同应用场景需求,边缘计算与云计算需要进行紧密协同。边云协同包含资源协同、应用管理协同、数据协同、智能协同等。资源协同包括边缘节点为网络业务提供的计算、存储、网络、虚拟化等基础设施资源的协同。应用管理协同是指边缘节点提供网络应用部署及运行环境,对节点的多个应用生命周期进行管理和调度。数据协同中边缘节点负责边缘侧数据的采集,按照一定模型对数据进行初步的处理分析,并将结果上传至云端。智能协同指边缘节点按照智能模型执行推理,实现分布式智能[20]。

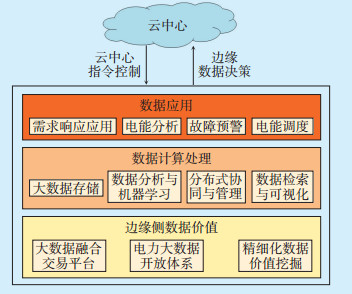

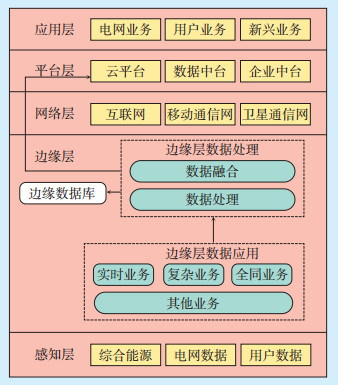

面向电力业务的边云协同技术(见图 2),自下而上通过边缘侧数据价值挖掘、数据计算处理和数据应用对边缘侧数据进行决策,上传到云中心,云中心对边缘侧数据进行指令控制,可实现用户边缘侧数据与电网云中心的协同双向互动。

|

| 图 2 边云协同技术框架示意图 Figure 2 Technical architecture of edge-cloud collaboration |

需求响应业务是实现供电侧与用户侧互动的重要业务,是用户侧对于价格或激励作出响应并改变消费模式的一种参与行为,在降低电网高峰负荷、保障安全稳定运行中可以发挥重要作用。供电侧对于电价或激励机制的调整依赖于供需互动的相关数据,因此,边云协同技术的应用对于需求侧资源优化具有重要意义。电能分析主要是对电力的消耗、故障、抢修效率、高峰用电等方面的分析,涵盖了多种数据分析所涉及的场景。故障预警主要对设备故障、用电负荷及潜在的用电情况进行预测。电能调度主要根据各类信息采集设备反馈的数据或监控信息,结合电网运行参数,对电网安全和运行状态进行评估,进而对系统进行调整。边云协同的数据应用涵盖了设备和系统的数据分析、预测和控制等多个方面。

2.2.1 边缘侧在边云协同技术框架中,边缘侧数据节点起到电网运行与管控的作用,并且对用户的数据进行存储、分析和处理,通过特定的模型部署到边缘侧对数据进行价值挖掘。数据计算处理和价值挖掘的结果可用于电力系统的各类型业务,例如:需求响应应用,根据云中心的电价、事件、用户需求等数据信息对任务进行调整并传给用户,用户反馈的信息可上传至云中心,从而实现用户边缘侧与云中心之间的交互。边缘侧设备具备数据的计算、存储、虚拟化等基础设施能力,数据处理与分析、数据协议等边缘平台能力,资源管理、边缘应用业务的生命周期管理、终端管理等管理能力,以及不同类型场景的应用与服务能力。

2.2.2 云中心云中心通过对数据的分析和处理,集成了各类型的数据。云中心持续接入、汇聚、融合边缘侧业务数据,可提供灵活的数据分析服务。随着业务应用的逐步上云和云网协同的不断深入,信息交互从面向设备的传统交互向面向平台、业务和数据的新型交互模式转变。云中心具备边缘数据接入、数据处理分析等能力,可以为多个边缘云的管理、数据的持久化存储和海量计算提供充足的虚拟化资源。

3 电力系统业务应用场景分析电力系统业务根据其类型可分为生产控制大区业务和管理信息大区业务,生产控制大区业务优先级和可靠性要求较高,对业务的时延更为敏感,包含继电保护、安全自动控制、调度自动化、电能量计量、故障录波、紧急需求响应等业务;管理信息大区业务包含电视电话会议、行政电话、管理信息系统、办公自动化、客户服务等业务,对于时延的要求相对宽松[21-23]。

边云协同的典型应用场景,部分是由于业务要求时延低,在业务系统云端部署的同时将部分时延敏感的实时处理任务下沉到边缘;部分是着眼于降低云端计算压力和网络带宽成本,在带宽资源优化和降低拥塞等方面进行算法和策略的升级;部分是利用边云在智能应用上的协同优势,在智能化业务发展中作为技术支撑;还有一部分综合时延、成本、性能、可靠性等各类参数进行整体优化[24]。

3.1 输电线路边云协同随着我国电力建设的不断推进,变电站和电力设备数量加速增长。一些架设在环境偏远、地势复杂地区的输电线路的巡检难度和成本也较高。为降低巡检难度,提升巡检效率和智能化水平,同时降低巡检人员面临的危险,中国电力科学研究院研发了边云协同电力自主巡检系统,对杆塔和输电线路等进行自主巡检和视频监控。

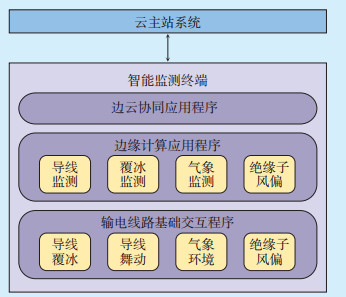

我国的输电线路规模庞大,雷雨、台风等极端天气及火灾、地质灾害等因素都会影响输电线路的安全稳定运行。架空输电线路的在线监测包含对导线、杆塔、线路等的监测,在输电线路上布置振动、温度、舞动、视频等智能监测终端,并在其中安装边云协同应用程序、边缘计算程序进行数据的分析处理,将监测数据发送至电网的云主站系统,可实现对导线、杆塔、线路等运行状态的实时监测。

根据上层需求,各类线路监测程序进行协同交互,实现对导线、覆冰、气象等监测及数据处理和计算,调度分配业务的计算模式,提高数据处理的效率,降低系统压力。输电线路边云协同示意图见图 3。输电线路的智能监测终端通过边云协同应用程序与云主站系统进行信息交互,传输模式、传感信息参数等通过应用程序进行交互。

|

| 图 3 输电线路边云协同示意图 Figure 3 Schematic diagram of transmission line edge cloud collaboration |

用户的需求侧资源是指用户终端用电领域潜在的节电资源,传统的需求侧资源指能够对电价信号或激励作出响应的负荷资源,包含用户改变用电方式或消费行为、提高设备用电效率、改善用电环境等方式所节约的电力。新型电力系统下需求侧资源包括柔性负荷、分布式能源、储能等。负荷聚合商对可调负荷进行资源的统一控制和调度,以充分利用需求侧负荷资源,达到经济利益最大化。需求侧负荷资源参与需求响应时,要根据信号作出响应,用户侧的智能监测终端对于用户电压、功率等数据进行实时监测,并对负荷发布控制信号,但是没有统一的控制中心,响应具有一定的随机性。而基于边云协同的需求侧资源优化模式具有调控云平台,由负荷聚合商进行边缘设备调节,智能监测终端可以自主感知电网电压和频率的实时变化,自动跟踪状态变化从而调节负荷。

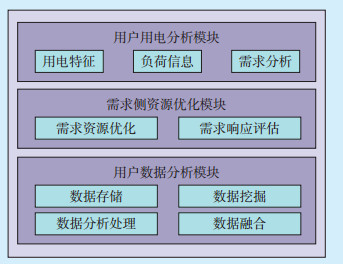

基于边云协同的需求侧资源优化模式(见图 4)包括用户用电分析、需求侧资源优化和用户数据分析等模块。首先,对于需求侧资源优化模式的运行主体进行研究,定义软件和硬件的系统集成方案,根据分层次的原则对模式架构进行部署。其次,基于用户的用电特征和负荷信息,通过物联网和边缘计算、云计算等技术,对用户用电模式进行分析建模,构建基于边云协同的需求响应业务架构,分析资源优化模式的功能需求。结合电力通信专网、无线专网等技术环境,对系统网络框架进行设计,确定通信方式及协议机制。此外,对系统数据框架进行研究,基于电力数据分析用户需求,确定数据的交互方式、类型。根据数据架构和功能需求,提出安全防护框架。

|

| 图 4 基于边云协同的需求侧资源优化模式 Figure 4 Optimized mode of demand-side resource based on edge-cloud collaboration |

电力物联网感知设备分布在电网各个环节的业务应用中。智能终端、智能电能表、用户设备会产生大量数据,包含设备用电负荷、电压电流、环境参数等数据会上传至平台层,大量数据的上传容易发生网络拥塞。配电网自动化、电力需求响应等业务承载在电力物联网上,对于实时性的要求很高。如果平台层遭遇攻击,将会给电网用户造成巨大损失,因此,平台层的安全稳定至关重要。

图 5为电力物联网边云协同架构,将边缘计算设备布置在电力物联网的感知设备附近,可以实现终端设备的数据筛选和处理,将数据传入核心网,同时对于实时性要求高的业务进行本地快速处理,实现资源优化配置。电力物联网的感知层包含综合能源、多媒体、用户数据感知设备。根据不同的设备、数据或应用场景划分不同的域,每个域设置边缘计算节点。感知设备与边缘计算节点设备相连接,业务数据通过边缘计算设备完成数据的计算和处理,并上传到平台层。边缘计算设备按照应用层和平台层的控制信息完成各项操作。基于云边协同技术,靠近感知层的边缘计算设备利用边缘计算实现数据的就近处理。数据可通过网络上传至云平台,也可以存储到边缘数据库,供边缘层业务进行调用。电力物联网边云协同架构实现了边缘侧数据的实时处理和业务下沉,提高了设备响应速度,有效避免拥塞,缓解云中心的计算压力。

|

| 图 5 电力物联网边云协同架构 Figure 5 Edge-cloud collaboration architecture of power internet of things |

本文概述了边缘计算参考架构,研究了边云协同的技术框架,在此基础上,对于不同应用场景的电力系统业务进行了研究。未来,随着电力物联网的应用越来越广泛,数据量将继续增加,电力系统对于数据信息的计算、存储和处理要求也将进一步提高;因此,边云协同技术在多种电力系统业务场景下需要更完善的体系来实现业务的多样性和应用的协同性,电力物联网的边云协同技术架构及优化策略等也需开展更进一步的研究。

| [1] |

国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划二〇三五年远景目标纲要[Z]. 北京: 国务院, 2021.

(  0) 0)

|

| [2] |

云边协同产业方阵, 云计算开源产业联盟. 云边协同关键技术态势研究报告(2021年)[R]. 北京: 云边协同产业方阵, 云计算开源产业联盟, 2021.

(  0) 0)

|

| [3] |

张晶, 胡纯瑾, 高志远, 等. 能源互联网技术标准体系架构设计及需求分析[J].

电网技术, 2022, 46(8): 3038-3048 ZHANG Jing, HU Chunjin, GAO Zhiyuan, et al. Architecture Design and Requirement Analysis of Technical Standard System for Energy Internet[J]. Power System Technology, 2022, 46(8): 3038-3048 (  0) 0)

|

| [4] |

朱明亮. 中国电力能源替代经济性及路径研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2021.

(  0) 0)

|

| [5] |

CM Fernández, MD Rodríguez, MOUZ B R. An edge computing architecture in the Internet of Things[C]//Singapore: 2018 IEEE 21st International Symposium on Real-Time Distributed Computing (ISORC). IEEE, 2018.

(  0) 0)

|

| [6] |

MUELLER H, GOGOUVITIS S V, HAITOF H, et al. Poster Abstract: Continuous computing from cloud to edge[C]//Washington: 2016 IEEE/ACM Symposium on Edge Computing (SEC). ACM, 2016.

(  0) 0)

|

| [7] |

BAIG R, FREITAG F, NAVARRO L. Fostering collaborative edge service provision in community clouds with docker[C]//Nadi: 2016 IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT). IEEE, 2016.

(  0) 0)

|

| [8] |

GHOSH S, MUKHERJEE A, GHOSH S K, et al. Mobiiost: mobility-aware cloud-fog-edge-iot collaborative framework for time-critical applications[J].

IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2019, 7(4): 2271-2285 (  0) 0)

|

| [9] |

Ouahabi N, Chebak A, Zegrari M, et al. A Distributed Digital Twin Architecture for Shop Floor Monitoring Based on Edge-Cloud Collaboration[C]//Frankfurt: 2021 Third International Conference on Transportation and Smart Technologies (TST). CSTFM, 2021.

(  0) 0)

|

| [10] |

SHARMA Shnee Krishna, WANG Xianbin. Live data analytics withcollaborative edge and cloud processing in wireless iot networks[J].

IEEE Access, 2017(5): 4621-4635 (  0) 0)

|

| [11] |

肖迁, 李天翔, 贾宏杰, 等. 面向区域能源互联网的边云协同架构及其优化策略研究[J/OL]. 中国电机工程学报: 1-16. [2022-12-10].

(  0) 0)

|

| [12] |

原吕泽芮, 顾洁, 金之俭. 基于云-边-端协同的电力物联网用户侧数据应用框架[J].

电力建设, 2020, 41(7): 1-8 YUAN Lyuzerui, GU Jie, JIN Zhijian. User-side data application framework based on cloud-edge-user collaboration in power Internet of Things[J]. Electric Power Construction, 2020, 41(7): 1-8 (  0) 0)

|

| [13] |

杨定坤, 赵南, 马红双, 等. 面向电力物联网的云边协同应用研究[J].

电气工程学报, 2022, 17(1): 192-198 YANG Dingkun, ZHAO Nan, MA Hongshuang, et al. Research on Cloud-edge Collaborative Application for Power IOT[J]. Journal of Electrical Engineering, 2022, 17(1): 192-198 (  0) 0)

|

| [14] |

崔恒志, 蒋承伶, 缪巍巍, 等. 基于边缘计算的电力智慧物联系统设计与实现[J].

电力信息与通信技术, 2020, 18(4): 33-41 CUI Hengzhi, JIANG Chengling, MIAO Weiwei, et al. Design and implementation of power intelligent IoT system based on edge computing[J]. Electric Power In-formation and Communication Technology, 2020, 18(4): 33-41 (  0) 0)

|

| [15] |

潘明明, 田世明, 刘宗杰, 等. 能源互联网中需求侧资源参与电网控制的边云协同技术研究[J].

电子技术应用, 2021, 47(4): 24-29 PAN Mingming, TIAN Shiming, LIU Zongjie, et al. Research on cloud edge coordination technology of demand side resources participating in system control within Energy Internet[J]. Application of Electronic Technique, 2021, 47(4): 24-29 (  0) 0)

|

| [16] |

韩青, 高昆仑, 赵婷, 等. 边云协同智能技术在电力领域的应用[J].

物联网学报, 2021, 5(1): 62-71 HAN Qing, GAO Kunlun, ZHAO Ting, et al. Application of edge-cloud collaborative intelligence technologies in power grids[J]. Chinese Journal on Internet of Things, 2021, 5(1): 62-71 (  0) 0)

|

| [17] |

李春鹏, 蒋峰, 王金齐, 等. 基于电力物联网关的边云协同和边缘智能技术研究[J].

计算技术与自动化, 2020, 39(4): 86-91 LI Chunpeng, JIANG Feng, WANG Jinqi, et al. Research on Edge Cloud Collaboration and Edge Intelligence Technology Based on Power IoT Gateway[J]. Computing Technology and Automation, 2020, 39(4): 86-91 (  0) 0)

|

| [18] |

黄杰, 肖志清, 毛冬. 面向电力物联网的云边数据协同方法[J].

电力信息与通信技术, 2022, 20(1): 35-42 HUANG Jie, XIAO Zhiqing, MAO Dong. Cloud-Edge Data Collaboration Method for Power IoTs[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2022, 20(1): 35-42 (  0) 0)

|

| [19] |

李彬, 郝一浩, 祁兵, 等. 边缘计算在需求响应中的应用现状及发展思路[J].

综合智慧能源, 2021, 43(3): 1-8 LI Bin, HAO Yihao, QI Bing, et al. Application and development of edge computing in demand response[J]. Integrated Intelligent Energy, 2021, 43(3): 1-8 (  0) 0)

|

| [20] |

边缘计算产业联盟, 工业互联网产业联盟. 边缘计算与云计算协同白皮书(2018年)[Z]. 北京: 边缘计算产业联盟, 工业互联网产业联盟, 2018.

(  0) 0)

|

| [21] |

陈伟坚, 邹浩斌, 王增煜, 等. 考虑分布式电源和需求侧响应的配电网综合规划[J].

机电工程技术, 2015, 44(5): 34-38 CHEN Weijian, ZOU Haobin, WANG Zengyu, et al. Integrated Planning of Distribution Systems with Distributed Generation and Demand Side Response[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2015, 44(5): 34-38 (  0) 0)

|

| [22] |

孙家正, 胡大伟, 孙丝萝, 等. 考虑需求侧响应的分布式储能资源管理及协同调控策略研究[J].

东北电力技术, 2022, 43(10): 28-31 SUN Jiazheng, HU Dawei, SUN Siluo, et al. Research on Distributed Energy Storage Resource Management and Collaborative Regulation Strategy Considering Demand Response[J]. Northeast Electric Power Technology, 2022, 43(10): 28-31 (  0) 0)

|

| [23] |

祁兵, 赵燕玲, 杨帆, 等. 区块链在需求响应中的关键技术及现状分析[J].

内蒙古电力技术, 2021, 39(4)22-26, 64 QI Bing, ZHAO Yanling, YANG Fan, et al. Analysis of Key Technologies and Status Quo of Blockchain in Demand Response[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2021, 39(4)22-26, 64 (  0) 0)

|

| [24] |

李知艺, 宋克轩. 基于云边协同计算的主动配电网调度研究评述[J].

浙江电力, 2021, 40(6): 15-21 LI Zhiyi, SONG Kexuan. An Overview of ADNs Dispatching Based on Coordinated Cloud-Edge omputing[J]. Zhejiang Electric Power, 2021, 40(6): 15-21 (  0) 0)

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40