近年来,我国电力负荷增速显著高于电量增速,负荷峰谷差持续增大,电力系统稳定呈现新形态、新特征。2022-11-02,国家能源局在关于政协十三届全国委员会第五次会议第02806号(经济发展类178号)提案答复中强调加快需求侧响应能力建设,鼓励各类市场主体开发和利用需求侧可调节资源。在此背景下,为顺应能源变革发展趋势,进一步降低和消除高比例可再生能源及新兴电力负荷接入带来的随机性、不确定性影响,亟需构建满足电网互动需求的动态需求侧可调节资源池。总体而言,我国需求响应在资源分类、调度机制方面已达到较高水平,但在多需求侧资源聚合、资源数据整合等方面仍有较大的提升空间。因此,将需求侧管理技术与新一代信息通信、数字技术深度融合,符合国家“双碳”目标和新型电力负荷管理系统建设需求,有利于促进电力行业的数字化转型,提供更加高效、智能的负荷管理服务。

随着行业数字化进程的不断推进,数字孪生技术的跨行业应用逐渐成为学术研究和实践应用的热点,S.Mihai等人总结了多领域多样化数字孪生的关键使能技术、挑战和前景,列出了孪生系统的设计目标,发现了跨行业的设计挑战和限制等问题,研究了从智能制造到新一代通信技术等一系列服务下数字孪生的商业发展,并提供了多种类型的应用和用例[1];J.Wu等人从数字孪生的概念、研究进展、数字孪生内涵、挑战性问题以及数字孪生体系建设等方面综述了数字孪生在国内外发展现状,指出存在准确性差、可靠性及实时性不足的问题[2]。在数字孪生技术赋能电力需求响应的学术研究中,文献[3]提出一种数据驱动的电力用户需求响应行为建模方法,构建了数字孪生虚拟电厂架构,通过深度神经网络方法对电力负荷聚合整体的响应特性进行量化和表征,建立了反映聚合体差异化可调节潜力的封装模型;文献[4]分析了数字孪生的基本特征,提出了数字孪生的通用框架以及电力装备的数字孪生通用框架模型,研究了电力装备数字孪生的关键技术,构建了基于模型驱动和数字驱动的多物理场仿真及参数反演技术模型。

但目前需求侧资源互动的建模方法大多是仅针对网络某一层面的建模,对于多行业用电特征参数采集以及增强信息物理过程与企业实际制造模式之间的统一性方面尚不成熟。当前数字孪生网络的构建与同步仍然缺乏多时空尺度的网络模型构建及验证环境,且依托数字孪生技术对需求侧资源的参数采集、信息筛选、评估手段等方面的研究远远不能满足构建需求侧动态可调节资源池孪生体的目标。因此,本文结合数字孪生技术的标准化及实践现状,基于需求侧资源池构建支撑需要,分析数字孪生关键技术特征及在需求侧资源互动领域的适用性,提出需求侧可调节资源演化平台构建思路及发展建议。

1 数字孪生标准化历程及国内外实践现状数字孪生技术最早被应用于工业制造领域[5],旨在通过物理器械与仿真分析技术的融合[6],在数字化虚拟环境下进行数据分析和设备调试,并完成优化迭代的模拟过程,从而极大地降低调试成本。

在数字孪生技术被广泛应用于各个领域[7-9]的同时,标准化工作也在不断推进。国际标准化组织/国际电工委员会第一联合技术委员会(ISO/IEC JTC 1)下设机构物联网与数字孪生分技术委员会(SC 41)致力于推进物联网(Internet of Things,IoT)和数字孪生相关的标准化工作。国际电子工业联接协会(IPC)发布的IPC-2551-En数字孪生国际标准是建立IPC未来数字孪生工厂标准的一部分,包含数字孪生产品、数字孪生制造和数字孪生生命周期的架构等内容。在数字孪生的架构内,该标准明确规范了数字孪生的属性、类型、复杂度和准备等级。国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC)TC57技术委员会制定的IEC 61850和IEC 61970通用信息模型(Common Information Model,CIM)系列标准建立了标准化的通信手段和相关的机器级语义,旨在支持这些孪生体的相互操作。

在国内,为推动电网数字化转型,支撑以新能源为主体的新型电力系统建设,国网河北省电力有限公司积极开展数字孪生技术赋能电力系统互动的相关研究,布局信息化项目、技术标准以及科技项目,设计了数字孪生电网的体系架构、实现方式、应用场景。并对上述成果进行归纳总结,发布了电网领域的首个数字孪生技术白皮书——《数字孪生电网白皮书》[10],对数字孪生发展历程、技术内涵、应用领域等进行概述,并分析了数字孪生电网的必要性、主要功能、体系架构、技术实现及典型应用场景等。

2021年10月,中国电子节能技术协会发布T/DZJN 47—2021《数据中心数字孪生技术规范》团体标准[11],对数据中心数字孪生应用、转化进行规范。2022年7月,中国电力企业联合会科技开发服务中心牵头发布《电力行业数字孪生技术白皮书(2022)》[12],从产学研用多个角度明确了数字孪生技术的涵义、特征及其在电力行业的应用价值,梳理了数据感知、混合建模、仿真等关键支撑技术,总结了数字孪生技术在发输配变用等多个环节的典型应用案例,分析了电力行业数字孪生技术应用面临的机遇和挑战。

此外,在电力系统建设工程实践中,数字孪生技术以其数据驱动、实时交互、闭环迭代等特征展现了突出的技术优势,为电力系统的发输配变用等各个领域提供支撑和辅助作用,表 1为国内数字孪生技术在电力系统建设中的实践应用案例。

| 表 1 数字孪生技术在电力系统建设中的实践应用案例 Table 1 Practical application cases of digital twin technology in power system construction |

在需求侧可调节资源互动中,充分分析并利用数字孪生技术的可计算性、交互性和可控性特征,结合智慧能源单元在需求侧资源互操作中的基本执行单位功能,开展设备建模可有效提高需求侧资源互动的智能化,为需求侧资源的上级管理系统提供实时、准确的可调节资源池服务。

2.1 可计算性通过分析物理设备的实时数据,对物理设备的运行行为进行预测、模拟和监控。例如,通过采集温控负荷的电压、电流、设定温度限值、环境参量等参数,利用机器学习算法对温控负荷的运行状态进行预测。通过建立设备模型,在数字孪生模型库中进行同步模拟推演。

2.2 交互性数字孪生模型间的交互通常是指在数字环境下的虚拟设备交互,不同的数字孪生模型间采用与物理世界中的一致的逻辑,通过需求侧资源数字孪生模型间的交互可以实现业务逻辑的虚拟再现[3]。

数字模型与物理模型间的交互对应的是数字孪生虚实同步过程,在该过程中虚拟模型与物理模型通过一定频次的数据交互,实现物理模型与数字模型的交互。对于需求侧资源互动业务而言,现场控制器、新型智慧能源单元等获取现场设备的运行参量,同时将该参量上送数字孪生平台参与业务计算。在虚实同步过程中会产生时间偏差,从而造成数字孪生体模型的仿真精度下降[13]。

2.3 可控性在业务执行过程中,可控性是数字孪生体持续迭代的重要属性。例如,对于聚合商接受电网峰值负荷削减任务时,需要进行任务分解,对于聚合商的物理实体模型和数字模型如果采用不同的策略,其结果必然产生较大的偏差。因此,在孪生体建模过程中,需要考虑模拟任务的执行过程,规划任务的执行顺序。随着孪生模拟过程的进行,在中间步骤可为每一个独立的任务分配权重因子并迭代优化过程,从而实现孪生任务执行顺序规划和对资源的优化配置。

3 数字孪生技术赋能需求侧资源互动为研究“双碳”背景下分布式电源、储能、可调负荷等分布式灵活资源参与电网协调控制的能力和方法,深入挖掘多元柔性负荷资源参与电网互动的调节潜力,可利用数字孪生技术构建需求响应资源池以实现对可调资源的统一监管、灵活调度[14],缓解源荷不平衡问题,同时降低高峰时段电网调峰的压力。

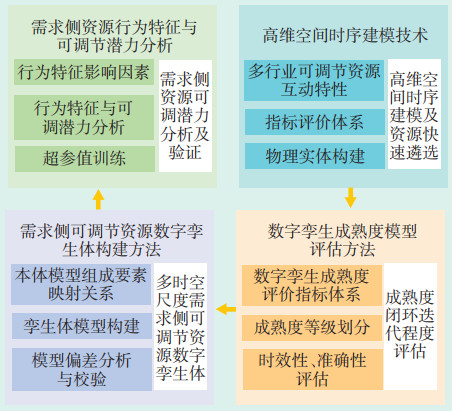

3.1 面向需求侧可调节资源互动的数字孪生支撑技术数字孪生技术较传统仿真技术的突出特征之一在于其仿真模型与实体系统的深度融合[15-17],在模拟仿真中更加致力于数字模型和物理模型的实时感知[18]和交互,其建立的模型更加贴合互动运行的实际情况和需求,从而实现实时感知、智能控制[19]和闭环优化。但这也正是可调节资源数字孪生体构建的难点所在,面向需求侧资源互动与可调节资源池构建的数字孪生关键技术见图 1,主要包含高维空间时序建模、成熟度模型评估、孪生体构建、行为特征和可调节潜力分析。

|

| 图 1 面向需求侧资源互动的数字孪生关键技术 Figure 1 Key technologies of digital twin technology for demand⁃side resource interaction |

在电力系统和需求侧资源互动的复杂性和多维度特性影响下,发展面向需求侧可调节资源互动的数字孪生技术,首先需要解决的是多参与主体利益均衡的弹性量化问题。可以结合多行业需求侧可调节资源互动及响应特性,设计考虑经济、气象、用户行为的可调节负荷高维时序数据的特征提取、指标设计、指标遴选方法。同时,通过对需求侧可调节资源海量数据进行差异化时间尺度解耦及降维,构建考虑多源数据融合的稀疏化处理模型,实现对互动主体各特征参数耦合关系的精确表征。或基于需求侧可调节资源多模态数据分解的过拟合识别方法,构建表征需求侧可调节资源时序互动特性的高维数据联合协同回归模型。针对物理实体的异构特性、时间关联性、多样化参数,建立面向多行业需求侧可调节资源互动特性的高维空间时序分析模型,设计面向不同行业用户的高价值可调节资源快速遴选方法。

3.1.2 面向需求侧可调节资源的数字孪生成熟度模型评估方法对数字孪生模型进行成熟度评价,有利于评估数字孪生体的基本性能,实现对需求侧可调节资源映射模型的进一步改进。因此,需要基于数字孪生网络模型的创建参数、模型同步参数以及误差率关联参数,构建面向需求侧可调节资源的数字孪生成熟度评价指标体系[20],明确考虑功能服务等级的数字孪生模型成熟度等级划分准则,厘清需求侧可调节资源物理模型和数字模型的交互度、共生度、复杂度的量化方法,分析数字孪生体模型的时效性及准确性,完成面向需求侧可调节资源的数字孪生体成熟度闭环迭代程度评估方法设计。

3.1.3 基于物理模型与数字模型动态共生的多时空尺度需求侧可调节资源数字孪生体构建方法构建需求侧可调节资源数字孪生体,需要分析需求侧可调节资源孪生网络本体模型的组成要素以及物理模型与数字模型的虚实映射关系,提出具有针对性的需求侧资源本体模型构建[21]方法,构建动态共生的多时空尺度需求侧可调节资源数字孪生体。孪生体初步构建完成后,需对偏差进行校正,分析数字孪生体数字模型与物理模型的偏差类型、偏差产生机理、成因分析方法[16]及面向多时空尺度需求侧资源可调潜力的数字孪生模型的验证方法。

3.1.4 基于数字孪生体动态重构的需求侧资源行为特征与可调节潜力分析方法为实现对需求侧可调节资源的分析和管理,提高数字孪生体与物理实体模型的映射准确度,需基于多时空尺度的需求侧资源的行为特征影响因素,分析需求侧资源数字孪生体模型的复用条件和动态重构条件,研究数字孪生体模型的兼容性以及迁移灵活性,设计多因素影响下的行为特征迁移模型及动态重构策略,提出面向需求侧资源的状态同步和数字孪生体重构优化和迁移复用方法。也可以考虑结合表征需求侧可调节资源行为特征的模型泛化方法,设计基于梯度的需求侧资源行为模型泛化超参数训练及优化方法,形成基于超参值闭环反馈校核的需求侧可调节潜力量化迭代计算模型。

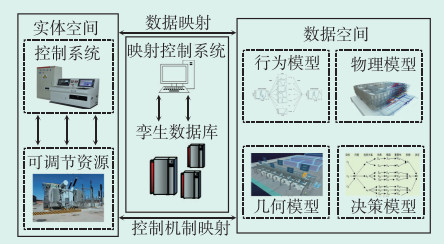

3.2 可调节资源数字孪生体构建关键因素数字孪生作为一种数字化理念和技术手段,其核心要义在于融合实体空间和数字空间[4]。基于需求侧资源数字孪生映射关联关系(见图 2),通过对可调节资源和控制系统进行数据映射和控制机制映射,将物理模型抽象为数字模型,并进行指标评价、模拟演化和迭代优化,最终建立包含行为模型、物理模型、几何模型和决策模型的数字孪生体。在建立可调节资源数字孪生体的过程中,存在潜力预测精准度不足[22-23]、表征体系和度量标准缺失的问题,因此,可调节资源数字孪生体构建的关键因素在于以下方面。

|

| 图 2 需求侧资源数字孪生映射关联关系 Figure 2 Dital twin mapping relationship of demand-side resources |

为提升需求侧资源互动行为分析的准确度,构建精准可靠的可调节资源数字孪生体,需充分考虑需求侧资源互动行为的特征影响因素,考虑动态性,厘清并量化用户基本属性、用电行为等多维参数的影响权重和耦合关系, 形成弹性特征标签库,建立弹性表征指标体系和标准化数据集。

3.2.2 需求侧资源数字孪生体演化分析, 可调节资源运行状态精确模拟考虑需求侧可调节资源孪生体描述对象为用户,具有种类繁多和行为复杂等特征, 加之应用场景多样, 孪生体模型在演化路线中存在多种分支结果。研究过程中需要有针对性地研究模型演化方向并选取合适的演化分支, 才能满足需求侧可调节资源孪生体建模的精度要求与实时性[10]要求。因此, 需要以需求侧可调节资源孪生互动的自学习、自演化框架为支撑, 明确需求侧可调节资源孪生演化模型的自我迭代、训练与升级方法, 实现基于数字孪生的需求侧可调节资源运行状态精确模拟、动态重构以及演化分析。

3.2.3 超参值闭环反馈校核, 需求侧可调节潜力的量化迭代计算针对需求侧可调节资源数字孪生体虚实同步数据传输需求, 考虑规模化需求侧可调节资源互动过程中数字模型与物理模型同步的时滞特性, 可基于分布式网络同步的时间偏差对消方式, 设计需求侧可调节资源在线态势感知算法以及自适应调参算法, 构建基于超参值闭环反馈校核的需求侧可调节潜力量化迭代计算模型, 从而缓解需求侧可调节资源孪生体的虚实同步时滞特性影响, 提升需求侧可调节资源池数字孪生模型的精准度[24]。

根据关键技术和关键因素的分析, 需求侧资源数字孪生体构建过程主要分为3个步骤, 首先, 基于目前需求侧资源普查的海量数据, 构建资源池基础孪生体模型; 进而, 结合需求侧资源互动相关数据,构建可调节资源池物理模型与数字模型的虚实映射关系; 最后, 将需求侧资源行为特征与可调节潜力分析方法嵌人数字孪生体, 并通过机器学习算法进行孪生体动态重构和演化。

3.3 基于数字孪生技术的需求侧可调节资源演化平台构建数字孪生与电网的深化融合, 能够有效推动电. 网产业数字化、网络化智慧化发展进程, 助力电网能源变革的推进。需求侧可调节资源演化平台需满足需求侧资源设备的全景监控、设备状态评估及预警[25]、紧急需求响应应急调度、需求侧资源互动辅助决策[26]等功能需求。

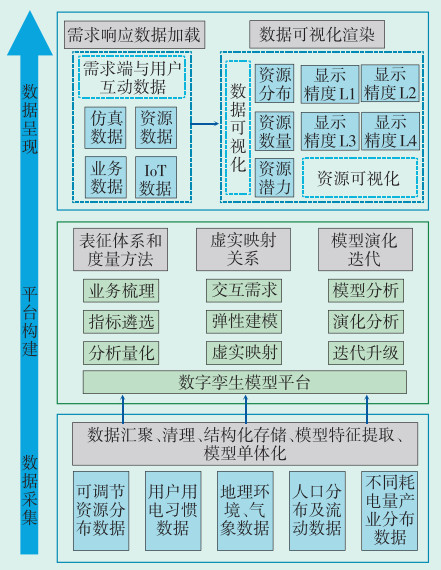

为实现上述功能, 需求侧可调节资源池及演化平台的构建需要整合海量分布式资源设备数据信息7。其主要困难在于协调控制和互动优化难度大,资源动态分析、数字孪生仿真等技术难题有待攻克, 且缺乏需求侧资源弹性表征体系。此外, 可调节资源与电网实时互动模式及孪生演化模型精准度不足,导致需求侧资源价值挖掘不充分, 现有需求侧资源互动平台汇集的多源数据资源未得到充分利用, 需求侧资源池构建与应用缺少完备的数据支撑。因此, 基于数字孪生技术的需求侧可调节资源演化平台构建, 主要经过数据采集、平台构建和数据呈现3个步骤来完成, 具体过程及平台架构见图 3。

|

| 图 3 基于数字孪生技术的需求侧资源演化平台构建 Figure 3 Demand-side resource evolution platform construction based on digital twin technology |

首先,对可调节资源分布、用户用电习惯、地理环境及气象、人口分布及流动和不同耗电量产业分布数据进行采集,将采集到的数据进行汇聚、清理、结构化存储、模型特征提取和模型单体化后映射到数字孪生模型平台,构建出需求侧资源的数字孪生模型。

其次,在平台构建方面,对需求响应业务进行梳理,遴选出数字孪生模型的关键指标,并对指标进行分析和量化。进而确定需求侧资源与电网的交互需求,进行“站-线-变-户”4个方面需求侧资源差异化的弹性建模,建立起数字孪生模型平台,将实体物理模型映射为虚拟数字模型,并通过实时的模型分析、演化分析和迭代升级保证数字孪生模型的准确性。

最后,将平台各种数据进行呈现,加载需求端与用户互动仿真数据、资源数据、业务数据和IoT[28]数据,对上述数据进行可视化渲染,呈现出需求侧可调节资源的分布情况、数量情况和潜力情况,并根据不同的呈现要求通过不同的显示精度将数据呈现出来。

此外,需求侧可调节资源池及演化平台建成后,需充分引导多主体广泛参与资源池建设的应用。因此需要完善需求响应资源池多维价值评估[29]体系,从而实现对需求侧可调节资源池技术等多方面价值的充分展现和评估分析。

4 结束语需求侧资源参与电网互动频次较低、过程数据较少,通过现场积累的经验和训练样本非常有限,多场景、多层级的需求侧资源调节过程复杂,通过数字孪生体可以对需求侧资源池的动态能力进行感知、建模和分析推理,一方面可以通过孪生演化技术支撑需求侧资源池动态可调节能力推演,另一方面,基于虚拟的海量孪生体数据也能够同时为需求侧可调节资源池的数据核证工作提供支撑,有利于提升需求侧资源参与电网互动的智能化、信息化、数字化水平。

| [1] |

Stefan Mihai, Mahnoor Yaqoob, Dang V. Hung, et al. Digital Twins: A Survey on Enabling Technologies, Challenges, Trends and Future Prospects[J].

IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2022, 24(4): 2255-2291 (  0) 0)

|

| [2] |

J. Wu, Y. Yang, X. Cheng, et al. The Development of Digital Twin Technology Review[C]//IEEE. 2020 Chinese Automation Congress(CAC). Shanghai, 2020: 4901-4906.

(  0) 0)

|

| [3] |

严兴煜, 高赐威, 陈涛, 等. 数字孪生虚拟电厂系统框架设计及其实践展望[J/OL]. 中国电机工程学报: 1-17[2022-10-23].

(  0) 0)

|

| [4] |

张露, 鲁非, 刘睿, 等. 新型电力系统背景下电力装备数字孪生技术架构及应用展望[J].

湖北电力, 2022, 46(3): 36-44 ZHANG Lu, LU Fei, LIU Rui, et al. Framework and Application of Digital Twin Technology in Electric Equipment under the Background of New Power System[J]. Hubei Electric Power, 2022, 46(3): 36-44 (  0) 0)

|

| [5] |

L. -. T. Reiche, C. S. Gundlach, G. F. Mewes, et al. The Digital Twin of a System: A Structure for Networks of Digital Twins [C]//IEEE. 202126th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA). Vasteras, 2021: 1-8.

(  0) 0)

|

| [6] |

赵鹏, 蒲天骄, 王新迎, 等. 面向能源互联网数字孪生的电力物联网关键技术及展望[J].

中国电机工程学报, 2022, 42(2): 447-458 ZHAO Peng, PU Tianjiao, WANG Xinying, et al. Key Technologies and Perspectives of Power Internet of Things Facing With Digital Twins of the Energy Internet[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(2): 447-458 (  0) 0)

|

| [7] |

W. Chai, Q. Ma. Application of Digital Twin and Hologram Technology to Achieve Distribution Network Reliability Forecast [C]//IEEE. 20227th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (ACPEE). Hangzhou, 2022: 783-787.

(  0) 0)

|

| [8] |

S. Deng, J. Zhong, S. Chen, et al. Digital Twin Modeling for Demand Responsive Transit[C]//IEEE. 2021 IEEE 1st International Conference on Digital Twins and Parallel Intelligence (DTPI). Beijing, 2021: 410-413.

(  0) 0)

|

| [9] |

陶飞, 刘蔚然, 刘检华, 等. 数字孪生及其应用探索[J].

计算机集成制造系统, 2018, 24(1): 1-18 TAO Fei, LIU Weiran, LIU Jianhua, et al. Digital twin and its potential application exploration[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2018, 24(1): 1-18 (  0) 0)

|

| [10] |

个人图书馆. 数字孪生电网白皮书[EB/OL]. (2021-07-28) [2022-11-06]. http://www.360doc6.net/wxarticlenew/988562528.html.

(  0) 0)

|

| [11] |

中国标准服务网. 数据中心数字孪生技术规范(T/DZJN 47-202) [EB/OL]. (2021-10-20) [2022-11-06]. https://www.cssn.net.cn/cssn/productDetail/501d5d913f15415bf32c840658fcbf33.

(  0) 0)

|

| [12] |

中国电力企业联合会. 电力行业数字孪生技术应用白皮书(2022)[EB/OL]. (2022-10-18)[2022-11-06]. http://www.199it.com/archives/1507049.html.

(  0) 0)

|

| [13] |

卢锦玲, 颜禄涵, 腊志源, 等. 基于数字孪生与动态能效模型的综合能源系统实时优化调度策略[J].

电网技术, 2023, 47(1): 226-238 (  0) 0)

|

| [14] |

彭大健, 裴玮, 肖浩, 等. 数据驱动的用户需求响应行为建模与应用[J].

电网技术, 2021, 45(7): 2577-2586 PENG Dajian, PEI Wei, XIAO Hao, et al. Data-driven Consumer Demand Response Behavior Modelization and Application[J]. Power System Technology, 2021, 45(7): 2577-2586 (  0) 0)

|

| [15] |

赵琦, 王新迎, 乔骥. 数据驱动的能源互联网建模与仿真关键技术[J].

电力信息与通信技术, 2020, 18(1): 39-45 ZHAO Qi, WANG Xinying, QIAO Ji. Key Technologies of Data-driven Energy Interconnection Modeling and Simulation[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2020, 18(1): 39-45 (  0) 0)

|

| [16] |

K. Zhu, N. Hua, Y. Li, et al. The Impact of Data Acquisition Inconsistency and Time Sensitivity on Digital Twin for AI-Driven Optical Networks[C]//IEEE. 2021 IEEE 6th Optoelec-tronics Global Conference (OGC). Shenzhen, 2021: 225-226.

(  0) 0)

|

| [17] |

L. Massel, A. Massel. Ontologies as a Basis for Constructing Digital Twins in Energy[C]//IEEE. 2021 International Symposium on Knowledge, Ontology, and Theory (KNOTH). Akademgorodok, 2021: 1-5.

(  0) 0)

|

| [18] |

周育忠, 林正平, 涂亮, 等. 电网运营知识体系中数字孪生技术展望和思考[J].

中南民族大学学报(自然科学版), 2023, 42(1): 88-94 ZHOU Yuzhong, LIN Zhengping, TU Liang, et al. Prospect and thinking of Digital Twin technology in power grid operation knowledge system[J]. Journal of South-Central University for Nationalities(Natural Science Edition), 2023, 42(1): 88-94 (  0) 0)

|

| [19] |

白嘉浩, 付学谦. 碳中和背景下农业能源互联网电能替代综述[J].

综合智慧能源, 2022, 44(6): 1-11 BAI Jiahao, FU Xueqian. Review on electric energy substitution of agricultural energy internet in the context of carbon neutrality[J]. Integrated Intelligent Energy, 2022, 44(6): 1-11 (  0) 0)

|

| [20] |

沈沉, 曹仟妮, 贾孟硕, 等. 电力系统数字孪生的概念、特点及应用展望[J].

中国电机工程学报, 2022, 42(2): 487-499 SHEN Chen, CAO Qianni, JIA Mengshuo, et al. Concepts, Characteristics and Prospects of Application of Digital Twin in Power System[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(2): 487-499 (  0) 0)

|

| [21] |

王鑫, 王霖, 余芸, 等. 数字孪生电网的特性、架构及应用综述[J].

电子与信息学报, 2022, 44(11): 3721-3733 WANG Xin, WANG Lin, YU Yun, et al. Survey on Characteristics, Architecture and Applications of Digital Twin Power Grid[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2022, 44(11): 3721-3733 (  0) 0)

|

| [22] |

A. I. Vodyaho, N. A. Zhukova, S. A. M. Abbas, et al. On one Approach to the Dynamic Digital Twins Models Synthesis [C]//IEEE. 2022 XXV International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM). Saint Petersburg, 2022: 126-128.

(  0) 0)

|

| [23] |

G. Cainelli, L. Rauchhaupt. Introducing resilience inindustrial 5G systems using a digital twin approach[C]//IEEE. 202117 th IEEE International Conference on Factory Communication Systems (WFCS). Linz, 2021: 33-36.

(  0) 0)

|

| [24] |

W. -n. Song, T. Li, J. -h. Zhou, et al. A Real-Time Digital Twin Model Dynamically Modifying Method Based on Consistency Measurement Model[C]//IEEE. 2021 IEEE 4th International Conference on Electronics Technology (ICET). Chengdu, 2021: 406-410.

(  0) 0)

|

| [25] |

白鹤举. 数字孪生技术在电力系统应用分析[J].

数字通信世界, 2022(1): 114-116 BAI Heju. Application Analysis of Digital twin Technology in Power System[J]. Digital communication World, 2022(1): 114-116 (  0) 0)

|

| [26] |

相晨萌, 曾四鸣, 闫鹏, 等. 数字孪生技术在电网运行中的典型应用与展望[J].

高电压技术, 2021, 47(5): 1564-1575 XIANG Chenmeng, ZENG Siming, YAN Peng, et al. Typical Application and Prospect of Digital Twin Technology in Power Grid Operation[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(5): 1564-1575 (  0) 0)

|

| [27] |

Y. Zhu, D. Chen, C. Zhou, et al. A knowledge graph based construction method for Digital Twin Network[C]//IEEE. 2021 IEEE 1st International Conference on Digital Twins and Parallel Intelligence (DTPI). Beijing, 2021: 362-365.

(  0) 0)

|

| [28] |

杨帆, 朱力, 刁冠勋, 等. 面向电力设备数字孪生的RFID传感器与数据传输协议设计[J].

高电压技术, 2022, 148(5): 1634-1643 YANG Fan, ZHU Li, DIAO Guanxun, et al. Design of RFID Sensor and Data Transmission Protocol for Digital Twin of Electrical Equipment[J]. High Voltage Engineering, 2022, 148(5): 1634-1643 (  0) 0)

|

| [29] |

姚艳, 吴红斌, 林达, 等. 配电网中储能系统的多维价值评估及应用[J].

浙江电力, 2022, 41(12): 36-45 YAO Yan, WU Hongbin, LIN Da, et al. Multi-dimensional value assessment and application of energy storage system in distribution networks[J]. Zhejiang Electric Power, 2022, 41(12): 36-45 (  0) 0)

|

2023, Vol. 41

2023, Vol. 41