在电力网络中,新建的高电压等级输电线路在尚未形成环网或多条线路并行输电的结构时,需与原有低电压等级线路并联运行,形成电磁环网(Electromagnetic Loop Network,EMLN)。电磁环网可能存在安全隐患,因此若满足解环条件,通常按照分层分区原则逐步将其解环运行[1-2]。然而,电磁环网的解环条件往往在高压侧网架结构足够完善时才能具备。在高电压、长距离输电线路建设需求不足,短期内不能形成高压侧环网结构时,电磁环网能够起到缓解输电能力不足、提高电网资源利用率、提高电网安全稳定性的作用,是一种利大于弊的运行方式。

如今,在我国各省500 kV主网网架较为完善的情况下,绝大多数500 kV/220 kV的电磁环网已经得到解环,但仍存在少数难以解环的复杂电磁环网结构[3-4]。研究这类复杂电磁环网的运行方式,对保证复杂电网的安全稳定运行具有重要意义。已有的研究成果表明,当高低压侧线路的对应关系明晰时,电磁环网的潮流控制和解环方案最简单。针对这种简单结构的电磁环网,文献[5-6]建立了多种分析模型,进而在潮流转移、合环冲击、功率环流等方面展开了大量的研究。不过,建立在简单结构基础上的电磁环网模型往往难以推广到复杂的电磁环网结构[1]。针对复杂的电磁环网结构,目前多采取回避建模的方式,并从两个角度对其进行分析,一是针对特定的复杂电磁环网,利用电力系统分析软件进行潮流计算、稳定计算和短路计算,以选择合适的运行方式[7];二是通过建立一般电网的安全评价体系或优化目标函数,来评价这种复杂电磁环网的风险或制定解环方案[8-13]。这些方法没有建立复杂电磁环网结构的分析模型,无法揭示其潮流分布的特点。在潮流分析方面,灵敏度法可以简捷地得到电磁环网潮流关于控制变量的灵敏程度,但不能概括复杂电磁环网潮流分布的一般性质,因而,灵敏度法不适用于复杂电磁环网的潮流分布特征分析。

复杂电磁环网的潮流分布特征,依然是高压侧潮流对低压侧线路安全性的影响。因此,对复杂电磁环网的建模应以低压侧线路为研究对象。按照一个电磁环网结构中的变压器数量是否等于2,将电磁环网分为双端电磁环网和多端电磁环网两类。低压侧线路为星形拓扑的多端电磁环网称为多端星形电磁环网,是最常见的复杂电磁环网结构,其潮流分布特征具有明显的代表性。为了解析多端星形电磁环网的潮流分布特征,本文建立其低压侧网络的数学模型,将潮流分解成几个明确的潮流分量叠加形式,来分析形成低压侧网络潮流的各个因素及其相互影响。在此基础上,通过检验支路电流对各因素变化的灵敏度,进一步分析这些因素对低压侧潮流的影响作用,并简要讨论复杂电磁环网的控制方式。

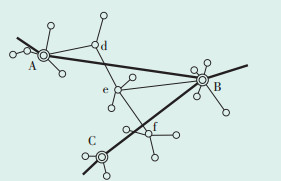

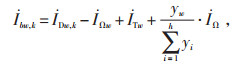

1 多端星形电磁环网低压侧网络分析模型典型的多端星形电磁环网结构如图 1所示。图中,变电站A、B、C之间既通过新建的高电压等级线路AB、BC连接,又通过原有的低压侧线路Ad、de、Be、ef、Cf连接。由于不满足解环条件,高低压侧线路需以复杂电磁环网方式运行。

|

| 图 1 典型的复杂电磁环网结构 Figure 1 Typical complex electromagnetic loop network structure |

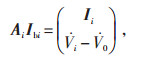

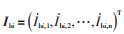

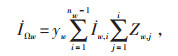

多端星形电磁环网的低压侧网络是一种将多条馈线连接至枢纽节点形成的网架结构。其中由枢纽节点向外延伸至星形某一端末尾的路径称为星形拓扑的一条臂,臂末端的节点称为端节点。设多端星形电磁环网含h条臂,第i条臂上有ni个支路,其低压侧电网分析模型见图 2,其中除了端节点和枢纽节点外,其余节点和支路采用臂号和节点支路编号的双编号表示,z为支路阻抗。图中,各节点电流取流出节点为正,其等于各节点的总负载电流与总注入电流之差,再叠加其通过关联的支路流出路径的各支路电流。根据基尔霍夫电流定律(Kirchhoff Current Law,KCL)和电压定律(Kirchhoff Voltage Law,KVL),图 2的模型中第i条臂上的支路电流满足式(1)。其中,用下标b表示支路变量,不含下标b则表示节点变量或定常参数。

|

(1) |

|

| 图 2 多端星形电磁环网低压侧分析模型 Figure 2 Low voltage side analysis model of multi-terminal star electromagnetic loop network |

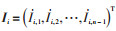

式中:

|

设yi为臂i的臂导纳,则

|

(2) |

式中:

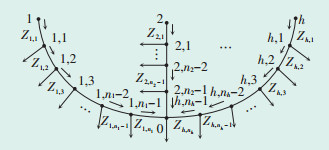

参照文献[14]中对传输电流概念的定义,设

|

(3) |

传输电流代表高压侧电网中的潮流因高低压并联分流作用而流过低压侧臂w的电流分量。对于第w条臂,设:

|

(4) |

式中:

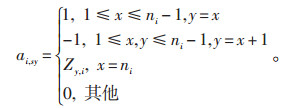

矩电流分量代表臂上的负荷节点因与端节点之间存在阻抗距离而使臂上各支路电流增加的电流分量。将上述定义代入公式(2)可得:

|

(5) |

其中,

由公式(5)可知,多端星形电磁环网低压侧第w条臂中的支路k上的电流包含供载电流、矩电流、传输电流以及臂w分摊的总体矩电流4个分量。而传输电流的概念与并联输电的分流电流概念相同。在并联输电的一组线路中,各条线路的首末端电压相同,因此各条线路上的电流与各线路阻抗成反比。在保持首末端电压不变时,在线路中加入中间节点及负荷,则线路电流将增大。然而,除去为中间节点供电的电流分量后,剩余的电流分量仍与各线路阻抗成反比,这部分电流分量就是传输电流。传输电流是只取决于并联路径的参数和端节点电压参数的电流分量[14-17],如公式(3)的定义所示。

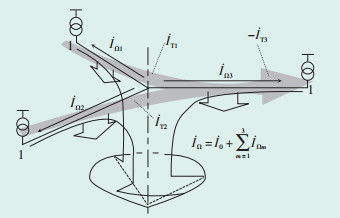

根据公式(5)描述的三端星形电磁环网低压侧电流分量分布情况如图 3所示,其中供载电流为各臂向下流出的箭头,未标示出变量符号。将各个传输电流连到一起,可以表示为灰色的透明箭头,其方向设为由节点1和2流向节点3。

|

图 3 三端星形电磁环网的低压侧电流分量分布

Figure 3 Current component distribution on low voltage side of three-terminal star electromagnetic loop network

图中: —臂1、臂2、臂3的传输电流; —臂1、臂2、臂3的传输电流; —总体矩电流; —总体矩电流; —臂1、臂2、臂3的矩电流。 —臂1、臂2、臂3的矩电流。

|

正如公式(5)和图 3所示,影响多端星形电磁环网低压侧某臂上支路潮流的各个因素来自于本臂、其他臂和高压侧传输电流。本臂对支路潮流的影响体现为该支路为该臂下游的节点供电,而该臂各节点到端节点距离不同;其他臂对支路潮流的影响体现为各臂的矩电流在本臂的分摊量;高压侧传输电流对低压侧支路潮流的影响体现为该支路上流过的传输电流。因此,多端星形电磁环网的低压侧各支路潮流的影响因素可以简要总结为本臂、其他臂、高压侧潮流3种因素的叠加。这3种因素能较清晰地揭示多端星形电磁环网的潮流分布特点。当某个臂上的一些支路的潮流较重时,可通过计算该臂与其他臂的各个电流分量,来判断分布相对不合理的电流分量,并进行适当控制,实现多端星形电磁环网潮流在各个臂上的均衡分布。此外,给定校核的潮流阈值,当某个支路潮流在阈值内但充裕度不足时,可通过改变上述影响因素来增大支路潮流的充裕度。进而,当多端星形电磁环网的某个电流分量过大且难以被其他电流分量抵消时,该多端星形电磁环网将难以在良好的稳定状态下运行,需在构建电磁环网之前进行结构和运行方式的调整。

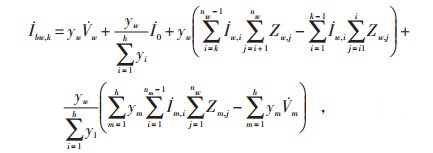

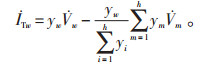

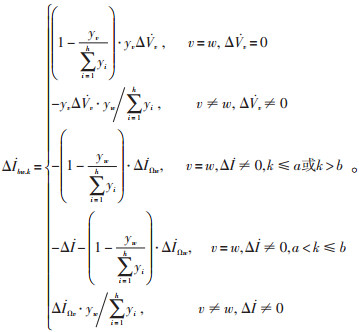

2 支路电流对各个电流分量的灵敏度根据公式(5)可知,在某端节点接入并联电容或并联电抗,或通过其他方式改变端节点电压时,将只改变传输电流分量;当低压侧线路进行倒负荷操作时,将改变其所在臂的矩电流分量,同时通过总体矩电流影响其他臂上的电流。此外,当考虑在低压侧线路中接入统一潮流控制器(Unified Power Flow Controller,UPFC)装置时,相当于在低压侧接入了串联电势,它将只通过影响传输电流分量来改变低压侧潮流分布情况。因此,支路电流对上述控制手段的灵敏度,可以等价为支路电流对特定的电流分量的灵敏度。设控制操作为只通过倒负荷操作将臂v上节点a的负荷电流向节点b(a < b)转移

|

(6) |

公式(6)解析了多端星形电磁环网的支路电流对一些控制手段的灵敏度。尽管这种描述方式的简捷性不如直接计算潮流的灵敏度,但可反映潮流控制手段对各个臂上的支路电流的影响机理。

根据公式(6),如果某条臂上端节点电压幅值增大或相角提前,则表示由该臂灌入枢纽节点和其他臂的电流增加,该臂更多地为枢纽节点和其他臂上的节点供电,因此该臂上的支路电流增大,其他臂上的支路电流减小;反之,则表示由其他臂灌入该臂的电流增加,即该臂上的节点更多地从枢纽节点和其他臂获取电能,此时该臂上的支路电流将减小,其他臂上的支路电流增大。当某条臂上的节点向枢纽节点倒负荷时,表明该臂上的节点更靠近其他臂,也更依赖其他臂供电,因此该臂上的支路电流减小,其他臂上的支路电流增大;反之,则意味着该臂上的节点更多地由自身端节点供电,因此该臂上的支路电流增大,其他臂上的支路电流减小。

星形电磁环网的这一特点与电磁环网开环运行时的控制经验相反。在低压侧开环的情况下,抬高馈线根节点电压,或将负载向根节点转移供电均可降低馈线上的支路电流。然而,由于星形电磁环网的本质是多端供电模式,当某一侧端节点电压抬高或向其倒负荷时,其承担的供电区域内的供电任务将增多。因此,星形电磁环网的低压侧网络潮流控制必须在电磁环网的整体层面进行。

对于结构紧凑的星形电磁环网,应结合其分布特点选择合适的控制方式。根据公式(6)可知,当星形电磁环网低压侧各臂较短、联系紧密时,某条臂的负荷分布或其端节点电压变化对其他臂的影响较大。例如,当在某条臂的端节点接入并联无功设备时,不仅该臂上的各支路电流将发生变化,其他臂的支路电流变化也会比较明显。反之,当星形电磁环网低压侧各臂线路较长、联系松散时,一条臂上的潮流变化对其他臂的影响将变得很小。此时根据开环运行经验来控制潮流,也可得到近似的控制效果。

因此,除非低压侧线路之间的联系足够松散,多端星形电磁环网的潮流分析与控制必须在电磁环网的整体层面上进行,否则可能得出截然相反的结论。

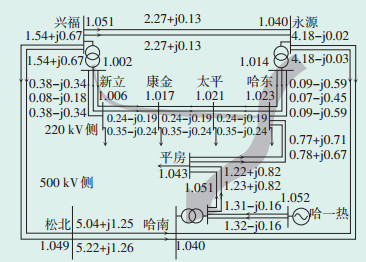

3 算例分析某三端星形500 kV/220 kV电磁环网结构的线路功率与母线电压标幺值如图 4所示,各低压侧线路型号与热稳容量(用标幺值表示)如表 1所示,其中兴新线、新康线、康太线、南平线为本算例重点关注线路。

|

| 图 4 某三端星形电磁环网的初始潮流分布 Figure 4 Initial power flow distribution of a three-terminal star-electromagnetic loop network |

| 表 1 算例中各低压侧支路的型号和热稳定容量 Table 1 Type and thermal stability capacity of each low voltage branch in test case |

根据图 4可知,以星形电磁环网结构运行时,哈南—平房—哈东输电路径上的潮流较重,各个臂的潮流分布不够均衡。设兴福至哈东路径为臂1,永源—哈东线为臂2,哈南至哈东路径为臂3,则各支路上的电流分量情况如表 2所示,各臂上的其他电流分量如表 3所示。

| 表 2 各支路上的供载电流分量 Table 2 Load current components on each branch |

| 表 3 各臂上的其他电流分量 Table 3 Other current components on each arm |

表 3中,各臂的矩电流不大,但总体矩电流较大。其原因是哈东负荷较大,增大了枢纽节点电流。传输电流分量显示,低压侧整体潮流主要呈臂2流向臂3的趋势,如图 4中灰色箭头所示。由于初始状态下臂3的潮流较重,故根据本文的分析,应设法增加臂3的传输电流,或将臂1上的负荷向其端节点转移。

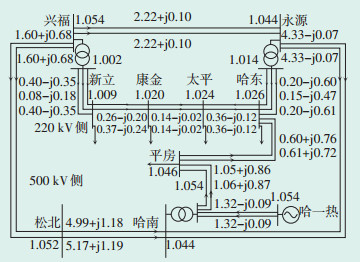

根据一般的调度方式,增加臂3的传输电流既可通过减少哈一热出力,也可通过增加兴福、永源附近的电厂出力来实现。减小哈一热的输出功率为原来的三分之一后的潮流分布如图 5所示。此时臂3上各支路潮流得到了降低,臂1、臂2上各支路潮流相应提高。此外,图 5也显示出位于同一条臂上的各支路电流的变化量相等。

|

| 图 5 改变发电功率后的潮流分布 Figure 5 Power flow distribution after changing generated output |

根据本文所提的潮流解析方法可知,除了调整发电机出力,改变补偿装置配置方式、将负荷向潮流分量上游倒出,也是调整复杂电磁环网潮流分布的有效手段。在本算例中,这两种手段可分别对应两种潮流调整方法:投切并联补偿装置来提高兴福和永源站的母线电压,进而降低哈南—平房—哈东路径上的潮流;将太平变的负荷向康金变转移。

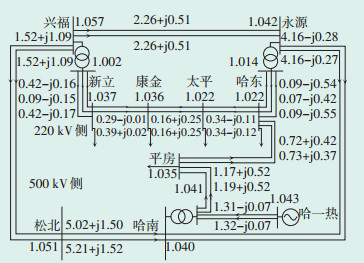

已知兴福、哈南变电站分别接有并联电抗器组,且初始状态下兴福电抗器投入、哈南电抗器退出。根据公式(6),哈南—平房—哈东路径上各支路关于投退电抗器的灵敏度为-0.057,说明退出兴福电抗器、接入哈南电抗器可以实现调整目标。经过校核验证,结果如图 6所示。可见,尽管投切并联电抗器对低压侧线路潮流的影响不大,但哈南—平房—哈东路径上的潮流仍然有所减轻。

|

| 图 6 投切电抗器后的潮流分布 Figure 6 The power flow distribution after switching reactors |

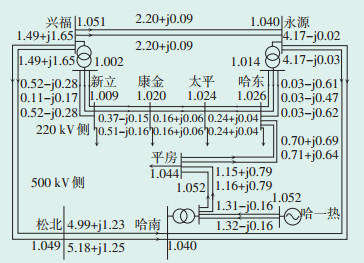

将太平变的负荷向康金变转移85 MW,所得潮流分布如图 7所示。它表明,由太平变向康金变倒负荷的操作增大了兴福—新立—康金路径上的潮流,减小了永源—哈东线与哈南—平房—哈东路径上的潮流,并且哈南—平房线的功率减小量等于平房—哈东线的功率减小量,这与本文论述的潮流分布及变化规律一致。

|

| 图 7 倒负荷后的潮流分布 Figure 7 The power flow distribution after switching load |

复杂电磁环网的潮流分布和稳态控制不易沿用已有解析方法。本文建立了一种复杂电磁环网的潮流解析模型,进而根据模型计算了支路潮流关于各调整方式的灵敏度。根据解析,复杂电磁环网低压侧支路电流受到其所在臂的端节点电压与各节点负荷分布的影响,以及其他臂的端节点电压和负荷分布的影响。抬高某个端节点电压、增加该端节点附近电源出力或向该端节点方向倒负荷将增加其所在臂的供电任务,使更多潮流通过所在臂流入其他臂,导致所在臂上的支路电流增加,其他臂上的支路电流减小。上述结论对复杂电磁环网稳态控制具有重要的指导意义。

| [1] |

刘明松, 张健, 张文朝. 弱电磁环网运行控制若干问题及对策[J].

电力系统自动化, 2014, 38(4): 109-114 LIU Mingsong, ZHANG Jian, ZHANG Wenchao. Problems and Countermeasures for Operation and Control of Weak Electromagnetic Loops[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(4): 109-114 (  0) 0)

|

| [2] |

赵磊. 一种大电磁环网解环方案合理性的评估方法[J].

电力与能源, 2021, 42(5): 511-516 ZHAO Lei. Evaluation Method for a Large Electromagnetic Ring Looping-off Scheme Rationality[J]. Power & Energy, 2021, 42(5): 511-516 (  0) 0)

|

| [3] |

李春敏. 复杂网络电磁环网环流分析及其控制[J].

电子技术与软件工程, 2020(22): 217-218 LI Chunmin. Circulation analysis and control of electromagnetic loop network in complex network[J]. Electronic Technology & Software Engineering, 2020(22): 217-218 (  0) 0)

|

| [4] |

张建新, 唐卓尧, 徐光虎, 等. 南方电网电磁环网解合环运行方式研究[J].

南方电网技术, 2020, 14(3)49-53, 61 ZHANG Jianxin, TANG Zhuoyao, XU Guanghu, et al. Research on Operation Mode of Electromagnetic Ring in China Southern Power Grid[J]. Southern Power System Technology, 2020, 14(3)49-53, 61 (  0) 0)

|

| [5] |

周专, 姚秀萍, 王维庆, 等. 基于多电磁环网的功率转移研究与分析[J].

电力系统保护与控制, 2013, 41(22): 134-140 ZHOU Zhuan, YAO Xiuping, WANG Weiqing, et al. Research and Analysis of Power Transfer Based on Multiple Electromagnetic Looped Network[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(22): 134-140 DOI:10.7667/j.issn.1674-3415.2013.22.022 (  0) 0)

|

| [6] |

肖白, 赵龙安, 张宇, 等. 城市中压配电网合环操作分析与决策[J].

电力系统保护与控制, 2014, 41(16): 133-138 XIAO Bai, ZHAO Longan, ZHANG Yu, et al. Analysis and decision of loop closing operation in urban mid-voltage distribution network[J]. Power System Protection and Control, 2014, 41(16): 133-138 (  0) 0)

|

| [7] |

杨志国, 徐江, 罗朝峰. 巴彦淖尔地区新能源送出能力分析及地区电网解环方案研究[J].

内蒙古电力技术, 2019, 37(1): 6-10 YANG Zhiguo, XU Jiang, LUO Zhaofeng. Analysis of New Energy Delivery Capacity in Bayannur and Study on Releasing of Regional Grid Scheme[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2019, 37(1): 6-10 (  0) 0)

|

| [8] |

杨楠, 刘俊豪, 陈道君, 等. 考虑区域源-荷均衡的电磁网开环分区方案生成方法研究[J].

中国电机工程学报, 2021, 41(3): 4462-4479 YANG Nan, LIU Junhao, CHEN Daojun, et al. Research on Generation Methods of Partition Scheme of Electromagnetic Loop Network Considering Regional Source-load Equilibrium[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(3): 4462-4479 (  0) 0)

|

| [9] |

赵红生, 乔立, 王博, 等. 基于改进凝聚算法的电磁环网解环方法[J].

电力系统保护与控制, 2019, 47(17): 69-74 ZHAO Hongsheng, QIAO Li, WANG Bo, et al. Electromagnetic ring network decoupling method based on improved aggregation algorithm[J]. Power System Protection and Control, 2019, 47(17): 69-74 (  0) 0)

|

| [10] |

薄利明, 陈尚, 程雪婷, 等. 基于合作博弈的送端电磁环网解环量化评估方法[J].

电测与仪表, 2020, 57(16)28-32, 58 BO Liming, CHEN Shang, CHENG Xueting, et al. The quantitative evaluation method for open-loop strategy for sending-type electromagnetic loop network based on cooperative game[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2020, 57(16)28-32, 58 (  0) 0)

|

| [11] |

胥威汀, 张凤, 刘翔宇, 等. 基于网络划分算法的电磁环网快速解环方法[J].

电网技术, 2019, 43(11): 4133-4140 XU Weiting, ZHANG Feng, LIU Xiangyu, et al. Electromagnetic Loop Network Fast Breaking Method Based on Network Partition Algorithm[J]. Power System Technology, 2019, 43(11): 4133-4140 (  0) 0)

|

| [12] |

闫桂红, 刘石川, 齐军, 等. 地区电网复杂电磁环网解环分区及网架结构优化分析[J].

内蒙古电力技术, 2020, 38(3): 20-25 YAN Guihong, LIU Shichuan, QI Jun, et al. Analysis of Complex Electromagnetic Loop Network Partition in Regional Power Grid and Its Grid Structure Optimization[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2020, 38(3): 20-25 (  0) 0)

|

| [13] |

罗轶, 袁士超, 张勇, 等. 基于分层分区的宁波电网演变趋势及现状分析[J].

浙江电力, 2016, 35(4): 12-17 LUO Yi, YUAN Shichao, ZHANG Yong, et al. The Analysis on the Evolving Trend and the Current Situation of Ningbo Power Grid Based on Hierarchical and Regional Principles[J]. Zhejiang Electric Power, 2016, 35(4): 12-17 (  0) 0)

|

| [14] |

林峰, 张兰英, 吕庭钦, 等. 海岛电网多重环网运行继电保护整定计算方案分析[J].

机电工程技术, 2014, 43(9): 59-63 LIN Feng, ZHANG Lanying, LYU Tingqin, et al. Analysis of Relay Protection Setting Calculation Scheme for the Island Power Grid Multi-Loop Operation[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2014, 43(9): 59-63 (  0) 0)

|

| [15] |

胡金, 辛也平. 500 kV/220 kV电磁环网运行分析[J].

内蒙古电力技术, 2017, 35(3): 97-100 HU Jin, XIN Yeping. Running Analysis of 500 kV/220 kV Electromagnetic Loop Network[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2017, 35(3): 97-100 (  0) 0)

|

| [16] |

王彦国, 余群兵, 金震. 一种快速解环保护及合解环方案[J].

电工电气, 2018(5)46-50, 63 WANG Yanguo, YU Qunbing, JIN Zhen. A Kind of Fast Unlink Protection and Loop Closing Scheme[J]. Electrotechnics Electric, 2018(5)46-50, 63 (  0) 0)

|

| [17] |

赵闫涛. 330 MW汽轮机轴封漏汽原因分析及处理[J].

内蒙古电力技术, 2016, 34(2)94-96, 100 ZHAO Yantao. Analysis and Processing of Shaft Seal Leakage on 330 MW Turbine[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2016, 34(2)94-96, 100 (  0) 0)

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40