2. 大唐华北电力试验研究院, 北京 100040

2. Datang North China Electric Power Test and Research Institute, Beijing 100040, China

各空冷单元换热负荷不均[1-2]现象普遍存在于直接空冷机组,依据空冷单元换热情况有针对性地定向调整相关风机转速,有利于机组经济运行和冷端防冻。因此,提出空冷风机群分区控制并对此进行一系列研究。杨立军等[3]从设计角度出发,认为增大最外围空冷风机安装角度,有利于降低机组背压。周兰欣等[4]通过模拟计算,给出某600 MW机组各区域风机的最佳运行转速(频率),且认为可提高机组真空0.286 kPa。代善良等[5]认为,沿翅片管蒸汽流动方向逐渐减少冷却空气分配量可强化传热性能。李健等[6-7]通过数值模拟和模型研究,提出风机群的分区转速控制或矩阵控制方法;尹晓辉等[8]通过监测各风机单元状态对风机转速进行优化;周国文[9]在建立机组最佳背压模型的基础上对风机群功耗特性与优化运行进行了研究;王河等[10]提出根据实时优化背压对总风量进行调节,再根据凝结水过冷度对个别风机频率微调的分区调节方式;廖光明等[11]根据空冷岛温度监测结果,调整、协调不同单元风机转速和通风量,可降低机组背压0.5 kPa;王岗[12]根据翅片管温度场红外热像结果,利用温度转变界面位置,开展空冷风机调节试验研究,但未能实现风机的闭环控制;于天群等[13-15]对红外热像仪在空冷岛温度场监测方面的应用进行了研究。也有电厂在空冷岛顶部安装移动式红外热像仪对翅片管温度场进行巡检式监测。虽然红外热像仪监测效果好,很容易确定各空冷单元换热情况,但实时性和同步性较差,无法同时或短时间内反馈数十台风机单元两侧翅片管的温度场状况,无法用于风机自动控制。郭民臣等[16-17]利用数字温度传感器监测空冷岛状态,具有很好的同步性和实时性,但多用于空冷岛防冻监测。万逵芳等[18]提出利用翅片管温度转变界面实现空冷风机自动调节的方法和系统。但目前实际运行中很少有机组采用风机群分区自动调节,原因在于缺少不同区域风机或空冷凝汽器工作状态的可靠表征参量和反馈信息。

本文以某600 MW直接空冷机组为例,在研究翅片管温度场分布规律的基础上,利用数字温度传感器监测各风机单元翅片管温度场,并将56台风机分为16个区域独立控制,实现空冷风机群分区调节,为同类机组运行提供参考。

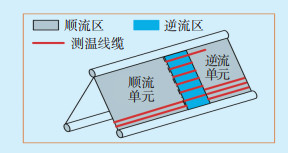

1 翅片管温度分布规律某600 MW亚临界直接空冷机组空冷岛由8列A型塔散热器组成,每列散热器分7个风机单元,其中2号和6号风机单位包含逆流翅片管束,其余风机单元对应顺流翅片管束。在自动控制模式下,所有顺流风机和逆流风机集中控制,相当于56台风机分两个区域控制,无法实现精细化节能运行。

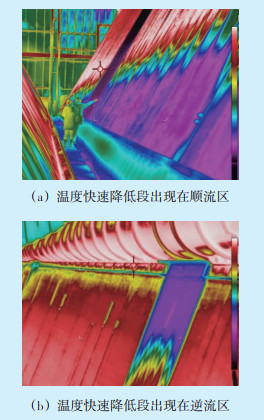

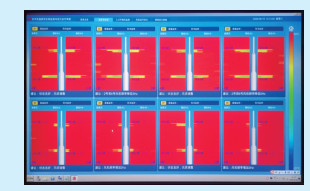

图 1为该600 MW机组空冷凝汽器某侧散热器温度场红外热像结果,由图 1可见,翅片管温度场分布可分为高温区、低温区以及二者之间的转变区:自蒸汽分配管开始沿翅片管长度方向相当长一段长度上温度处于较高值,而且变化很小;而后沿翅片管长度方向有一个温度梯度较大的区域,温度从较高值快速降低到较低值;而在随后的长度上,温度维持在较低值,波动范围很小。可见,沿翅片管长度方向,翅片管温度并非线性逐渐降低,而是有一个急剧降低的阶跃式变化过程。

|

| 图 1 翅片管温度场红外成像 Figure 1 Infrared image of temperature field in finned tubes |

以温度阶跃式变化所在位置为分界,上游为高温区,下游为低温区。低温区翅片管温度接近环境温度,从其外侧流过的空气未发挥冷却汽轮机乏汽的作用,浪费了风机电能。若适当降低风机转速使低温区减小甚至消失,即可实现风机节能。因此,温度阶跃式变化位置可作为状态监测的特征参量,指导风机转速调节。因温度阶跃式变化位置在翅片管轴向长度较短,为方便叙述,本文将其简称为温度转变界面。

翅片管温度场分布是由翅片管内蒸汽凝结过程温度变化决定的。翅片管内为含有极少量空气的水蒸气,根据道尔顿气体分压定律可知,气体压力pc可表示为水蒸气分压力ps和空气分压力pa之和,其中水蒸气分压力可表示为[19]:

|

(1) |

式中:da为混合气体中的空气流量,kg/s;Ds为混合气体中的水蒸气流量,kg/s;x为水蒸气干度。

因为汽轮机排汽为湿蒸汽,所以翅片管内气体温度与压力一一对应,即:

|

(2) |

式中:ts为湿蒸汽温度,可根据式(1)计算的水蒸气压力由IAPWS-IF97推荐的公式或数据表得到。

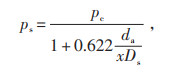

假定翅片管单位长度蒸汽凝结量为定值,且在翅片管出口处蒸汽恰好凝结完,则根据式(1)和式(2)可得不同压力下沿翅片管长度方向蒸汽温度变化(如图 2所示)。

|

| 图 2 不同压力下沿翅片管长度方向蒸汽温度变化 Figure 2 The steam temperature changes along the finned tube length under different pressures |

因为汽轮机排汽中空气占比极少(通常为万分之一左右),在管内蒸汽被冷却凝结过程中,虽然蒸汽量在逐渐减少,但开始阶段蒸汽相对于空气仍占较大比例,蒸汽分压力的变化可以忽略,因此温度几乎不变。当超过99.5%的蒸汽凝结后,随着蒸汽的继续凝结,空气占比急剧上升、蒸汽分压力迅速下降,凝结温度便急剧降低。当管内气体接近管外温度、蒸汽不再凝结时,温度便不再变化。

可见,上述理论计算结果与现场红外成像测试结果一致,温度转变界面确实存在。若将翅片管束按风机单元划分,则可根据该转变界面位置,对风机群进行分区控制。而如何准确获取温度转变界面的实时位置成为关键。

2 温度转变界面实时位置的捕获为满足闭环控制对实时性和同步性的要求,本文参照万逵芳等[20]提出的空冷凝汽器管束内蒸汽凝结分界面识别方法,在空冷凝汽器翅片管空气出口侧布置数字芯片温度传感器,依据实测温度结合有关算法,捕捉各风机单元处翅片管的温度转变界面。

2.1 数字芯片温度传感器及线缆的布置考虑到不同风机装置性能差异对翅片管换热的影响,为获取每个风机单元翅片管束的温度转变界面实时位置,将空冷岛翅片管束按风机单元进行分类:将空冷岛分为8列,每列顺流风机单元对应的翅片管束分成左侧和右侧管束(均为顺流管束),每列逆流风机单元对应的翅片管束分为左侧和右侧顺流管束以及左侧和右侧逆流管束。

所有顺流风机单元在翅片管束空气出口侧距凝结水箱0.5 m和1.0 m处各布置一排温度测点;逆流风机单元的顺流管束部分,除了和顺流区一样的两排测点外,增加1—2排测点;逆流风机单元的逆流管束部分,距凝结水箱1 m开始,向上每间隔1 m布置一排温度测点,直至距抽气口1 m为止;逆流区最上排测温线缆向顺流区延伸一段,并布置至少6个温度测点(见图 3)。温度测点间距0.37 m,所有测点嵌入测温线缆上并接入数据采集箱和通信箱,最终送入电子间服务器。测温线缆还起到信号传输的作用。

|

| 图 3 顺流单元和逆流单元温度测点示意图 Figure 3 Schematic diagram of temperature measuring point for downstream and countercurrent unit |

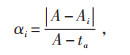

以逆流区最上排延伸至顺流区6个测点的读数的平均值作为基准值(去掉异常值)A。对所有测点的测量值Ai做如下处理:

|

(3) |

式中:αi为温都偏差系数,ta为环境温度。

当αi ≤0.2时,认为该点温度与高温区温度接近,温度转变界面位于该点下游;反之,则认为该点位于温度转变界面下游的低温区。

对于顺流风机单元,当一侧上排测点中半数以上处于低温区,则认为该单元该侧翅片管温度转变界面位于上排测点以上某处;若上排测点只有少数位于低温区、而下排测点半数以上位于高温区,则认为该单元该侧温度转变界面位于两排测点之间;若下排没有或只有少数测点位于高温区,则认为该单元该侧不出现温度转变界面。逆流风机单元顺流区翅片管束温度转变界面位置判定方法与此类似[21-28]。

逆流区翅片管束温度转变界面的判定方法与顺流区的判定方法一致,但需要从最下排测点开始,当某排半数以上测点位于低温区,则温度转变界面位于该排测点下方(管内蒸汽流动方向的上游);反之则位于该排测点上方(管内蒸汽流动方向的下游)。如此对每排测点进行核算,直至确定逆流区温度转变界面的具体位置。

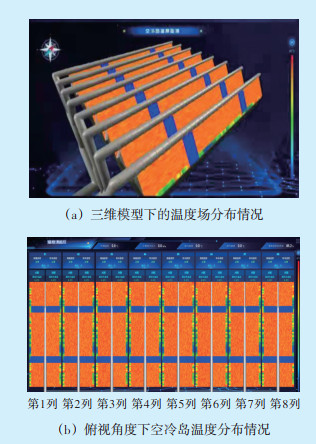

采用同样方法可确定所有风机单元各组翅片管束的温度转变界面位置。为便于观察掌握空冷岛各处实时温度分布情况,借鉴红外成像展示方法,构建基于数字测温的空冷岛温度场展示界面,高温区和低温区分别以暖色和冷色表示,如图 4所示。借助该展示界面,在冬季防冻期间风机自动控制系统退出时,运行人员可以根据各翅片管温度转变界面位置(冷色调区域大小),调整各处风机的投停。

|

| 图 4 空冷岛温度分布展示图 Figure 4 Temperature distribution diagram of air cooling island |

为提高安全可靠性,每列A型塔内的7台风机被分成两个区:5台顺流风机为一个区,2台逆流风机为一个区,8列A型塔56台空冷风机被分成16个控制区,每个控制区内风机集中控制。

3.2 控制策略考虑到A型塔两侧散热可能有差别,所以当同一列A型塔5个顺流风机单元所对应翅片管束出现温度转变界面的个数超过5个或5个风机单元同侧翅片管温度转变界面高于上排测点时,则控制该区内5台顺流风机降转速,直至温度转变界面消失(或少于5个)或单侧温度转变界面下降至合理位置。

2台逆流风机共4个逆流管束温度转变界面,如温度转变界面最高位置接近真空抽气口,则提高逆流风机转速;反之,若逆流区翅片管温度转变界面最高位置远离真空抽气口,则降低逆流风机转速,直至位置接近目标位置。

当环境温度低于2 ℃时,逆流风机转速上限需要保证逆流单元顺流管束温度转变界面位于最高排温度测点下方。

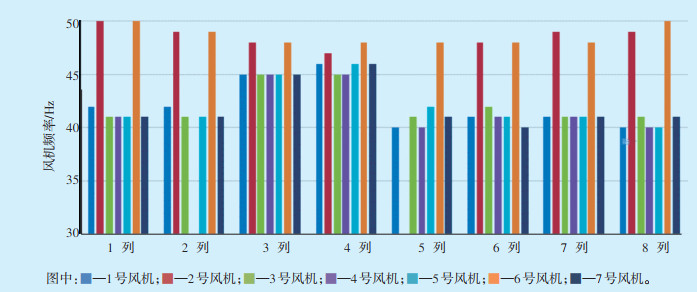

3.3 应用情况图 5为负荷585 MW、环境温度接近6 ℃下各空冷风机频率统计柱状图。可以看出,3、4列A型塔各自有5台顺流风机频率相差较小,但明显高于其他列顺流风机频率;第8列A型塔顺流风机频率最低,但与第1、2、5、6、7列顺流风机频率相差不大。各列逆流风机频率均明显高于该列顺流风机频率,且不同列的逆流风机频率相互间也有差别。图 6为风机群分区调节后的空冷岛温度展示图,可见顺流区底部已无低温区,逆流区低温区也普遍很小。

|

| 图 5 各分区风机频率统计柱状图 Figure 5 Histograms of fan frequency in different zones |

|

| 图 6 风机分区调节后空冷岛温度场成像图 Figure 6 Temperature field image after the fans controlled divisionally |

某日负荷相对稳定的两个时段本机与临机空冷风机耗电情况如表 1所示。可以看出,分区调节后,空冷风机节电效果比较明显。

| 表 1 本机与临机空冷风机耗电情况 Table 1 Power consumption of the unit compared to adjacent unit |

通过理论分析和现场试验,揭示了空冷凝汽器翅片管温度场分布规律,并据此尝试了空冷风机群分区控制的工程应用,得到如下结论。

(1)沿空冷凝汽器翅片管长度方向,存在一个温度阶跃式变化的转变界面,该转变界面的位置可用于实现空冷风机群的分区控制。

(2)提出了捕获各风机单元两侧翅片管温度转变界面实时位置的方法,通过在A型塔上方按特定方案布置数字温度传感器,实现了各风机单元两侧翅片管温度转变界面实时位置的捕获,并给出了翅片管温度场彩色图像展示界面。

(3)基于温度转变界面实时位置,实现了56台风机16个分区独立控制。

| [1] |

李恒海, 刘达, 高振罡. 直接空冷凝汽器热负荷分配不均的原因分析与改善措施[J].

汽轮机技术, 2014, 56(3)227-228, 240 LI Henghai, LIU Da, GAO Zhengang. Causes of Uneven Distribution on Thermal Load of DACC and Improving Measures[J]. Turbine Technology, 2014, 56(3)227-228, 240 (  0) 0)

|

| [2] |

李永茂, 王艳, 高建强. 300 MW直接空冷凝汽器换热偏差与冬季防冻的研究[J].

应用能源技术, 2012(7): 39-42 LI Yongmao, WANG Yan, GAO Jianqiang. Research on 300 MW Direct Air-cooled Condenser Heat Exchange Deviation and Winter Frost[J]. Applied Energy Technology, 2012(7): 39-42 (  0) 0)

|

| [3] |

杨立军, 杜小泽, 杨勇平. 风机群分区调节对空冷岛传热特性的影响[J].

工程热物理学报, 2010, 31(1): 146-148 YANG Lijun, DU Xiaoze, YANG Yongping. influences of divisional regulation of axial flow fans upon heat transfer performance of direct air-cooled system[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2010, 31(1): 146-148 (  0) 0)

|

| [4] |

周兰欣, 乔瑾, 张淑侠. 空冷岛风机群经济调度的数值模拟研究[J].

华北电力大学学报(自然科学版), 2011, 38(2): 61-65 ZHOU Lanxin, QIAO Jin, ZHANG Shuxia. Numerical simulation research on the economic operation of the fan cluster for air-cooled island[J]. Journal of North China Electric Power University(Natural Science Edition), 2011, 38(2): 61-65 (  0) 0)

|

| [5] |

代善良, 杨建国, 叶胜. 冷却空气分配对空冷凝汽器单排翅片管换热性能的影响[J].

热力发电, 2014, 43(4): 34-37 DAI Shanliang, YANG Jianguo, YE Sheng. Influence of headwind velocity distribution of heat transfer performance of ACC single-row finned tube[J]. Thermal Power Generation, 2014, 43(4): 34-37 DOI:10.3969/j.issn.1002-3364.2014.04.034 (  0) 0)

|

| [6] |

李健. 直接空冷机组建模与优化控制研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2019.

(  0) 0)

|

| [7] |

杨扬. 空冷凝汽器风机运行的控制与优化[D]. 北京: 华北电力大学, 2018.

(  0) 0)

|

| [8] |

尹晓晖. 直接空冷机组冷端系统在线优化计算[D]. 太原: 太原理工大学, 2018.

(  0) 0)

|

| [9] |

周国文. 直接空冷机组冷端系统运行优化[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018.

(  0) 0)

|

| [10] |

王河, 李跃东, 秦志国, 等. 基于空冷岛性能在线监测的风机优化调节[J].

中国电力, 2018, 51(8): 154-161 WANG He, LI Yuedong, QIN Zhiguo, et al. Optimization and Regulation of Fans Based on Online Monitoring of Air-Cooled Island[J]. Electric Power, 2018, 51(8): 154-161 (  0) 0)

|

| [11] |

廖光明, 陈冠兵, 高建强. 温度在线监测与分析系统在直接空冷发电机组上的应用[J].

应用能源技术, 2013(7): 43-47 LIAO Guangming, CHEN Guanbing, GAO Jianqiang. Apply of Line Temperature Monitoring and Analysis System on the Direct Air-cooled Generator Set[J]. Applied Energy Technology, 2013(7): 43-47 DOI:10.3969/j.issn.1009-3230.2013.07.013 (  0) 0)

|

| [12] |

王岗. 空冷凝汽器温度场红外成像及应用试验研究[J].

东北电力技术, 2020, 41(12)13-15, 34 WANG Gang. Research on Influence of Air Cooling Condenser Temperature Field and Application Test[J]. Northeast Eedctric Power Technology, 2020, 41(12)13-15, 34 (  0) 0)

|

| [13] |

于天群. 一种用于直接空冷岛表面温度的监测系统: ZL201110365631. X[P]. 2011-11-17.

(  0) 0)

|

| [14] |

陈路路, 李小路, 贺涛, 等. 基于图像拼接的空冷凝汽器散热面温度场测量[J].

光学学报, 2013, 33(11): 98-103 CHEN Lulu, LI Xiaolu, HE Tao, et al. Image-Matching-Based Temperature Field Measurement of Heat Dispersing Surface of Air-Cooled Condenser[J]. Acta Optica Sinica, 2013, 33(11): 98-103 (  0) 0)

|

| [15] |

董兆一, 彭继业, 方蔚棠. 高清晰度红外热像仪在电厂直接空冷系统中的应用[C]//中国电机工程学会, 中国国电集团公司. 清洁高效燃煤发电技术协作网2008年会论文集. 南京, 2008.

(  0) 0)

|

| [16] |

郭民臣. 发电厂空冷凝汽器温度场的测量装置: CN102384671A[P]. 2012-03-21.

(  0) 0)

|

| [17] |

郭民臣. 一种用于发电厂空冷凝汽器的多分支温度监测装置: CN207197286U[P]. 2018-04-06.

(  0) 0)

|

| [18] |

万逵芳, 邱桂芝, 王伟, 等. 一种空冷凝汽器风机自动控制方法和系统: CN111637762A[P]. 2020-09-08.

(  0) 0)

|

| [19] |

沈士一, 庄贺庆, 松康, 等.

汽轮机原理[M]. 北京: 中国电力出版社, 2008.

(  0) 0)

|

| [20] |

万逵芳, 王然, 邱桂芝, 等. 直接空冷机组空冷凝汽器管束内蒸汽凝结分界面识别装置: CN201921920802.9[P]. 2020-07-10.

(  0) 0)

|

| [21] |

黄鹤, 赵廷进. 环境风影响下空冷风机群的分区调节[J].

东北电力大学学报, 2017, 37(6): 50-55 HUANG He, ZHAO Tingjin. Divisional Regulation of Fan Cluster for Direct Air-Cooled Units in Wind Environment[J]. Journal of Northeast Dianli University, 2017, 37(6): 50-55 (  0) 0)

|

| [22] |

张立功, 豆占良. 直接空冷机组空冷风机变频调速运行的改进[J].

电工技术, 2018(8): 14-16 ZHANG Ligong, DOU Zhanliang. Improvement of Variable Frequency Speed Regulation Operation for Air Cooling Fan in Direct Air Cooling Units[J]. Electric Engineering, 2018(8): 14-16 (  0) 0)

|

| [23] |

张艳辉. 空冷风机经济运行频率试验研究[J].

节能技术, 2018, 36(1): 88-91 ZHANG Yanhui. The Experimental Research for Economic Operation Frequncy of Air-cooling Fans[J]. Energy Conserva-tion Technology, 2018, 36(1): 88-91 (  0) 0)

|

| [24] |

高建强, 肖雄. 某300 MW直接空冷机组风机运行调整研究[J].

汽轮机技术, 2017, 59(3): 221-223 GAO Jianqiang, XIAO Xiong. Study on Adjustment Experiment of the Fan for a 300 MW Direct Air-cooling Unit[J]. Turbine Technology, 2017, 59(3): 221-223 (  0) 0)

|

| [25] |

许宁, 李永华, 杨海生, 等. 直接空冷机组空冷岛风机优化试验研究[J].

电力科学与工程, 2016, 32(4): 66-70 XU Ning, LI Yonghua, YANG Haisheng, et al. Test Analysis on Air Cooling Island Fan Optimized Operation for Direct Air-cooled Unit[J]. Electric Power Science and Engineering, 2016, 32(4): 66-70 (  0) 0)

|

| [26] |

刘宝成. 空冷岛风机调速运行方案对比研究[J].

电工技术, 2018(3)107-109, 117 LIU Baocheng. Comparative Study on Schemes of Air Cooling Island Fan Speed Regulation[J]. Electric Engineering, 2018(3)107-109, 117 (  0) 0)

|

| [27] |

杨洪涛. 空冷机组的冷却空气流场优化问题[J].

科技资讯, 2017, 15(28): 42-43 (  0) 0)

|

| [28] |

汤保明, 曹耀武, 李庭瑜, 等. 直接空冷机组分区优化控制方法研究[J].

自动化博览, 2022, 39(7): 82-84 TANG Baoming, CAO Yaowu, LI Tingyu, et al. Research on Partition Optimal Control Method of Direct Air Cooling Unit[J]. Automation Panorama, 2022, 39(7): 82-84 (  0) 0)

|

2023, Vol. 41

2023, Vol. 41