随着产业结构调整和极端天气频发,电力供需矛盾日益突出,2022年多地陆续出现供需紧张事件。随着保供形势逐渐严峻,部分地区重新启用了基于有序用电的用电指标分配,且在供需差异较大时,根据相关规定直接切除企业可中断负荷。党中央、国务院明确指示要确保能源电力安全保供。2022年5月底,国家发改委、国家能源局发布《关于推进新型电力负荷管理系统建设的通知》(发改办运行〔2022〕471号)[1],要求各地区在迎峰度冬前完成负荷管理系统建设,达成区域负荷5%的控制能力,并将10kV以上高压用户全部纳入管理范围,新装用户统一接入电力负荷管理系统,存量用户分批次改造后接入。文件还明确指出,2025年系统负荷控制能力需达到本地区最大负荷的20%以上,负荷监测能力达到本地区最大负荷的70%以上。国家电网有限公司印发了《关于推进新型电力负荷管理系统建设工作的意见》(国家电网营销〔2022〕93号),要求公司各单位加快新型电力负荷管理系统的建设,推广应用智慧能源单元。国网营销部牵头开展了《新型电力负荷管理系统建设技术规范》相关工作,明确了新型电力负荷管理系统的总体建设方案、政策机制、系统建设技术规范、控制回路建设方案、负荷分轮次建设方案、标准体系等。多省相关职能部门也陆续发布了关于做好新型电力负荷管理系统建设工作的相关通知,将迎峰度冬、迎峰度夏作为2022年的重点工作任务,大力推进存量电力用户进行控制回路改造,提升负荷精准控制能力。

新型电力系统的建设对需求侧资源的响应能力提出了更高的要求,需求响应资源可以参与电网削峰填谷、新能源消纳和辅助服务等多种场景,具有调节灵活、方式多样等特点。此前受限于电力市场价格机制和补贴机制的不足,需求侧尚未形成规模化市场,制约了需求响应业务的发展。近年随着国家双碳目标的提出,需求侧资源参与电力市场的统一运行也逐步获得了更多的认可。2022年国家发展与改革委员会、国家能源局联合下发了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》[2],其中也明确了全国统一电力市场体系的2025年建设目标。国务院也在相关文件中明确了全国多层次统一电力市场下的全国电力交易中心建设要求,为新型电力负荷管理技术发展带来了前所未有的机遇。根据新型电力负荷管理的相关要求,目前对于电力用户末端低压负荷380 V出线开关、10 kV及以上高压开关应通过不少于2个回路接入新型电力负荷管理系统[3],而且在并入电力通信网后,也应当防止不同回路之间的路由重叠,避免出现末端多回路、网侧单回路现象。在实践中,由于终端、通道、控制回路等难免出现不可预估的问题,从而失去对规模化需求侧资源的控制能力,因此迫切需要相关技术予以支撑。

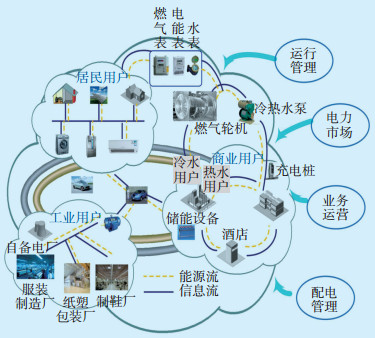

1 新型电力负荷管理系统实践情况根据美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)所定义的智能电网概念模型,智能电网的用户域包含多种用电实体,如家庭、商业/建筑和工业负荷,通过用户侧智能终端连接到配电网络,并利用智能终端控制和管理电力用户的用电行为,对工业用户、商业用户、居民用户进行管控,参与电力市场互动和电网的运行管理。新型电力负荷管理系统的建设是智能电网用户域实现方式的具体体现,其概念模型如图 1所示。

|

| 图 1 新型电力负荷管理系统的概念模型 Figure 1 Conceptual model of new power load management system |

在新型电力系统建设过程中,我国各省根据相关要求陆续开展了项目落地实践工作。甘肃省兰州供电公司与中国电科院针对铁合金、碳化硅等高耗能企业开展新型电力负荷管理系统试点验证,利用精细化可调节潜力计算分析技术,在兰州河桥五矿资源有限公司和埃肯硅材料有限公司开展了20 MW可中断负荷调控、2 MW柔性调节验证[4]。国网冀北唐山供电公司在唐山鑫榕机械设备制造有限公司安装新型负荷管理终端,对其轧钢生产线进行管控,可控负荷2 MW,超过该厂最大生产负荷20%[5]。国网湖北省电力公司先后分3批次对武汉地区合计43家用户生产工艺及配用电情况进行了摸排,以一户一策的方式形成了用户的分轮次接入方案[6]。浙江电力公司深化“一键式”需求响应,大力推进日前需求响应资源池建设工作,当出现供电缺口时,远程实现资源池快速分批调用,完成负荷压降[7]。宁夏电力公司完成50余家用电企业改造,签订可控负荷协议3 413.4 MW[8],并且为用户量身订制了“专变终端—装置备用出口—操作继电器箱—断路器”和“专变终端—操作继电器箱手动跳闸入口—断路器”多种负控方案。湖南电力公司在新型电力负荷管理系统中引入了中央空调集中控制系统[9],推进高耗能企业竞价交易,确保迎峰度夏工作顺利开展。

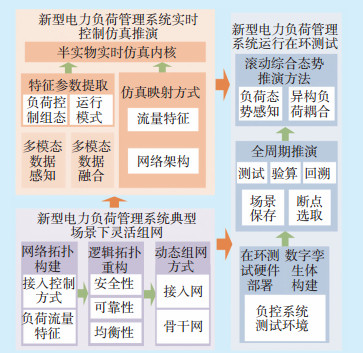

2 新型电力负荷管理系统关键支撑技术考虑到除保安负荷外,非生产负荷、辅助生产负荷、主要生产负荷均按照不同轮次接入新型电力负荷管理系统[10-11],在执行测试时也需要验证新型负控系统对于不同类型负荷的识别能力,尤其是对于生产负荷,需要考虑生产负荷的不同工作状态,有选择性地进行控制管理。此外还应当充分考虑已经安装的负控开关、控制线路和分支监测单元是否能够实时在线工作,是否具备对于用户负荷调整和跳闸回路的实时监测能力。为了达成上述目标需要面向海量用能终端的灵活组网技术,并通过仿真、测试等技术手段确保系统处于正常运行状态。本文结合上述需求考虑新型电力负荷管理系统的关键支撑技术,应主要包含新型电力负荷管理系统典型场景下的灵活组网技术、实时控制仿真推演技术、在环测试技术三个方面(如图 2所示)。

|

| 图 2 新型电力负荷管理系统发展的关键支撑技术 Figure 2 Key supporting technology for the development of new power load management system |

应当考虑面向不同场景下电网与需求侧资源的互动需求,根据不同类型的终端接入网络的方式和相应的流量需求,设计不同的网络拓扑结构,此外随着业务的发展和网络结构的升级,会逐步产生诸如安全性、可靠性、均衡性等网络问题,此时可以对现有的物理网络拓扑进行升级和改造,也可以通过网络连接之间的逻辑关系迁移,对现有的网络连接关系进行重构,从而提升新型电力负荷管理系统的网络承载性能。针对新型电力负荷管理系统智能终端接入网络的方式,分别从接入网、骨干网进行优化设计,设计面向多类型、多场景条件下端到端业务通道的优化方案[12-13]。

2.1.2 实时控制仿真推演技术结合网络运行的多模态感知数据,提取电力负荷的运行状态,分析负荷的可调节态势发展规律,在网络架构的限制条件下,识别新型电力负荷管理系统在高并发实时控制场景下,通信网络节点资源、链路资源不足导致的网络阻塞,在此基础上构建面向新型电力负荷管理业务专用的半实物仿真内核,并开展面向规模化需求侧资源的实时控制仿真推演,获取关于需求侧可调资源池的精准响应能力[14]。

2.1.3 在环测试技术利用数字孪生建模技术,构建新型电力负荷管理系统虚拟镜像模型,充分考虑与现场相近的测试环境,进行电力负荷管理业务流程测试、演算、回溯,构建满足新型电力负荷管理业务测试所需的全周期推演模型,通过场景保存、断点测试等关键技术手段,支撑新型电力负荷管理系统的多分支在环测试能力[15-16]。

2.2 关键技术分析 2.2.1 灵活组网技术在本地通信层面,相关用户负荷资源可通过本地控制电缆、RS-485通信协议、高速电力线载波通信(High Power Line Communication,HPLC)、远距离无线电(Long Range Radio,LoRA)等多种技术接入智慧能源单元,根据调控类业务、监测类业务需求不同,选择性地接入电网的不同管理大区[17]。对于远程通信网络,调控类业务通常可采用光纤专网、电力无线专网或运营商5G硬切片通道接入[18],对于重点调控负荷还应提供额外的备用冗余通道,确保多个控制回路提供控制冗余保障,而监测类用户负荷则主要通过无线虚拟专网接入新型电力负荷管理系统省级物联管理平台。

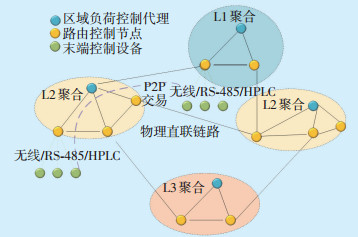

由于新型电力负荷管理系统正处于快速发展阶段[19],目前对于新型电力负荷管理系统不同接入控制方式下的负荷流量特征不清晰,需要通过物理模型+数据模型方式共同构建。在通信网络资源配置方面,应当重点考虑主站—终端—控制回路三层网络拓扑形式,为了实现负荷调控业务快速交互,通过构建面向新型电力负荷管理系统业务实时传输需求的动态网络资源配置策略,充分保障新型电力负荷管理系统典型场景下的业务可靠性、安全性及网络负载均衡性需求。在考虑面向需求侧P2P分布式交易或虚拟用电权交易等新型业务时,还可利用负荷控制层级变动的逻辑拓扑重构方式,设计考虑智慧能源单元自适应调优的接入网、骨干网动态组网方式,如图 3所示。

|

| 图 3 新型电力负荷管理系统多模态组网 Figure 3 Multi⁃modal networking technology of new power load management system |

针对用户侧的各类型需求侧资源在进行组网时,可以选择不同类型的通信技术。对于路由控制节点所连接的末端控制设备可以采用本地通信技术,诸如RS-485、HPLC、无线传感网等。在不同区域之间,相同/不同级别的聚合系统间可通过物理直联链路连接,也可通过远程通信技术进行互联,其聚合层级可以根据业务的逻辑关系进行变换,从而支撑未来新型电力负荷管理系统的灵活互动。

2.2.2 实时控制仿真推演基于多模态数据感知和数据融合技术,提取不同负荷控制组态及运行模式下的新型电力负荷管理系统仿真量测特征参数,在新型电力负荷管理系统主站、终端节点模型中,优化仿真信号流转方式、分层协议栈建模及网络架构模拟仿真映射方法,构建适用于新型电力负荷管理系统多模态灵活组网的半实物实时仿真内核。

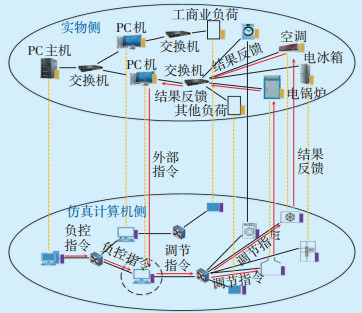

目前的主流仿真技术大多采用物理建模、概率分析等方法进行仿真[20-21],并在此基础上进行实时态势推演。实时推演技术最早用于军事应用场景,主要解决复杂环境下多因素的联合推演和决策分析,通过实时修正多分支推演路径进行规模化推演训练。通过“数据驱动+物理建模”的方式[22],构造新型电力负荷管理系统的实时推演模型。在推演过程中需要考虑电网的不同应用场景,针对新型电力负荷管理系统的实时态势数据进行捕获,并提取相关的特征指标形成规律和知识库。在业务实时推演场景动态生成方面,需要考虑新型电力负荷管理系统多实体仿真模型的动态实例修正,结合态势要素特征数据与仿真模型库中的实体模型进行匹配和关联。为了充分发挥实时推演系统的作用,可以利用多分支模拟手段,针对外部输入的经济、气象、温度等环境测量数据、用户用电负荷曲线及通过推演计算获得的二次指标进行综合计算。对重点用户、重点区域以及重点业务场景进行知识推理和规则推演,遍历新型电力负荷管理系统多种互动场景中的各个潜在发展分支场景,为新型电力负荷管理系统的主站提供潜在的决策支撑。针对新型电力负荷管理系统的实时控制仿真推演,实物侧和仿真侧的节点之间需要构建完整的控制指令和结果反馈闭环逻辑,并基于物理实体和仿真实体间信息交互的感知,通过实时推演计算对所执行的结果进行分析,从而动态调整新型电力负荷管理系统的实时控制策略(如图 4所示)。

|

图 4 新型电力负荷管理系统实时控制仿真推演架构

Figure 4 Real⁃time control simulation and deduction architecture of new power load management system

图中: —实物与仿真软件控件之间的链路通道; —实物与仿真软件控件之间的链路通道; —信息流; —信息流; —仿真软件控件与外部实物对接接口; —仿真软件控件与外部实物对接接口; —外部实物与仿真软件控件对接接口。 —外部实物与仿真软件控件对接接口。

|

随着电网公司省级智慧能源服务平台启动建设,在规划范围内也编制了需求响应有序用电功能规范,并进行了相关标准的升级,但是目前对于绝大部分省份仍然有大部分的负控终端和客户负荷开关没有形成有效的控制回路,在负荷控制过程中仍然需要人工干预[23-24]。新型电力负荷管理系统运行在环测试是为了能够尽可能逼真地模拟现场应用的真实环境,从而实现新型电力负荷管理系统的高精度测试验证。在“主站—终端—控制回路”多个环节中引入物理实体节点和虚拟仿真节点,并通过半实物仿真接口实现物理实体和虚拟实体间的数据交互,可以利用成熟的仿真工具或自定制的仿真模块实现规模化需求侧资源参与电网互动过程中的动态组网、资源配置、业务交互、支路贯通的验证。同时也可以避免在测试现场安装和部署大量的硬件设施和线路,进而提高了测试效率。对于新型电力负荷管理系统而言,需要开展省级、地市级系统软件的功能测试、性能测试、信息交换能力测试、安全测试,针对新型智慧能源单元开展功能、性能测试及信息交换能力测试,在实际项目工程中还应当重点考虑现场控制回路可靠性测试。除了常规的功能测试外,还可以包含如下测试内容。

(1)并发性测试:检验新型电力负荷管理系统的多终端、多用户接入能力,此外还包括并发访问应用、数据、存储是否会发生死锁。可通过虚拟用户按预先设定的规则接入、退出、发起连接对系统进行测试。

(2)可伸缩性测试:检验新型电力负荷管理系统的弹性处理能力,在测试环境下通过模拟不同的负载强度,记录系统平均响应时间,确定响应时间是否随负载线性或非线性增加。

(3)配置测试:检验新型电力负荷管理系统的参数配合和最佳配置选择,具体测试方法可以针对不同软件、硬件环境,生成不同参数配合方法,模拟性能变化。

(4)基准测试:获取系统的基准性能参数。可以采用特定软件、硬件条件进行多组试验,并将测试结果作为基线,确定测试数据与基线的差异。

(5)测试指标:包括业务测试指标(如注册、事件触发、轮询等功能)、一致性测试指标(报文一致性、时序一致性)、性能测试指标(如响应时间、吞吐量、资源占用率等)。

此外,也可以考虑引入标准的自动化测试工具和最新的自动化测试方法,通过自动加载脚本的方式自动执行预先设定脚本的测试流程,如虚拟用户生成、负载加载、定位性能问题、测试结果生成、原因分析等。测试脚本开发及测试场景设计,应当结合新型电力负荷管理系统的多场景业务需要。测试结束后,结合测试日志数据开展系统分析及调优,完成对新型电力负荷管理系统瓶颈分析和定位,如硬件瓶颈、工具软件瓶颈、业务软件瓶颈、操作系统瓶颈、网络设备瓶颈等。在环测试系统应当支持测试过程回放及仿真推演、事件依赖关系分析、测试场景自动生成及批量化加载测试、测试日志深度挖掘与持续改进、测试用例库构建等功能。

3 结束语本文主要针对新型电力负荷管理系统的发展现状进行了分析,并分别从灵活组网技术、实时控制仿真推演、在环测试三个方面开展了相应的分析和研究,随着客户侧资源越来越获得电网关注,新型电力负荷管理系统不仅承接了原有的有序用电管理工作,更应当关注未来如何挖掘利用客户侧资源的可调节能力及潜在的商业模式。然而,对于客户侧大量分散资源难以实现统一控制问题,应当充分发挥客户侧资源的自主灵活性,探索未来利用新型电力负荷管理系统在灵活市场条件下的应用方式,作为用户侧的统一服务管理平台提升需求侧资源间的分布式协作互动能力。通过深化新型电力负荷管理系统的试验监测能力,提升未来面向海量智能终端接入的需求侧标准化程度。

| [1] |

国家发展改革委国家能源局. 关于推进新型电力负荷管理系统建设的通知(发改办运行〔2022〕471号)[EB/OL]. (2022-06-24)[2022-10-17]. http://www.weicheng.gov.cn/ztzl/yshj/zcwj/hddl/gjzcwj/202206/P020220624598620868216.pdf.

(  0) 0)

|

| [2] |

国家发展改革委国家能源局. 关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见(发改体改〔2022〕118号)[EB/OL]. (2022-06-18)[2022-10-17]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202201/20220128_1313653.html?code=&state=123.

(  0) 0)

|

| [3] |

罗庄区发改局. 关于做好新型电力负荷管理系统建设工作的通知[EB/OL]. (2022-04-25)[2022-10-17]. http://www.luozhuang.gov.cn/info/1018/54029.htm.

(  0) 0)

|

| [4] |

李昕. 全省首个新型智慧负荷管理项目在兰试点"一站式"综合服务助力高耗能企业节能降耗[EB/OL]. (2022-08-06)[2022-10-17]. https://www.163.com/dy/article/HE2V1HLQ05149T3G.html.

(  0) 0)

|

| [5] |

李隽, 周宇翔. 冀北唐山供电公司完成新型电力负荷管理系统终端试点建设[EB/OL]. (2022-05-07)[2022-10-17]. https://epaper.sgcctop.com/202205/07/con-80258.html.

(  0) 0)

|

| [6] |

国网电科院武汉能效测评有限公司. 能效公司助力国网湖北电力推进负荷管理系统建设[EB/OL]. (2022-03-16)[2022-03-16]. https://mp.weixin.qq.com/s/DunS6PCes5_WDgGU2aIaMA.

(  0) 0)

|

| [7] |

陈丽莎. 国网浙江电力推出"一键响应"需求侧管理模式[EB/OL]. (2022-01-10)[2022-10-17]. https://epaper.sgcctop.com/202201/10/con-73968.html.

(  0) 0)

|

| [8] |

詹汶燕, 徐文涛. 国网宁夏电力加快推进新型电力负荷管理系统建设[EB/OL]. (2022-09-08)[2022-10-17]. https://news.bjx.com.cn/html/20220908/1253821.shtml.

(  0) 0)

|

| [9] |

开福区发展和改革局. 中央空调负控, 迎峰度夏稳过[EB/OL]. (2022-05-25)[2022-10-17]. http://www.kaifu.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/dtyw_qzf/bmdt/202205/t20220525_10592436.html.

(  0) 0)

|

| [10] |

袁士超, 陈东海, 柯珂, 等. 面向新型电力系统的地区电网供电承载力建设探索与实践[J].

电世界, 2022, 63(5): 1-5 YUAN Shichao, CHEN Donghai, KE Ke, et al. Exploration and Practice of Power Supply Capacity Construction of Regional Power Grid for New Power System[J]. Electrical World, 2022, 63(5): 1-5 (  0) 0)

|

| [11] |

康重庆, 陈启鑫, 苏剑, 等. 新型电力系统规模化灵活资源虚拟电厂科学问题与研究框架[J].

电力系统自动化, 2022, 46(18): 3-14 KANG Chongqing, CHEN Qixin, SU Jian, et al. Scientific Problems and Research Framework of Virtual Power Plant with Enormous Flexible Distributed Energy Resources in New Power System[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(18): 3-14 (  0) 0)

|

| [12] |

刘吉臻. 支撑新型电力系统建设的电力智能化发展路径[J].

能源科技, 2022, 20(4): 3-7 LIU Jizhen. Development Path of Power Intelligence Supporting the Construction of New Power System[J]. Energy Science and Technology, 2022, 20(4): 3-7 (  0) 0)

|

| [13] |

赵志强, 陈震, 邓寻, 等. 5G技术在新型电力系统中的应用[J].

集成电路应用, 2022, 39(8): 268-270 ZHAO Zhiqiang, CHEN Zhen, DENG Xun, et al. Application of 5G Technology in New Power System[J]. Applications of IC, 2022, 39(8): 268-270 (  0) 0)

|

| [14] |

储丽丽. 双碳目标下新型电力系统发展路径[J].

数字通信世界, 2022(7): 155-157 CHU Lili. Development Path of New Power System under the Goal of "Double Carbon"[J]. Digital Communication World, 2022(7): 155-157 (  0) 0)

|

| [15] |

本刊讯. 河北电科院: 打造数字孪生电网全场景仿真验证平台[J].

电器工业, 2022(3): 2 This newsletter. Hebei Electric Power Research Institute: Build a Digital Twin Grid Full Scene Simulation Verification Platform[J]. China Electrical Equipment Industry, 2022(3): 2 (  0) 0)

|

| [16] |

YU Biying, SUN Feihu, CHEN Chen, et al. Power demand response in the context of smart home application[J].

Energy, 2022, 240(2): 122774 (  0) 0)

|

| [17] |

欧清海, 王盛鑫, 佘蕊, 等. 面向新型电力系统的电力通信网需求及应用场景探索[J].

供用电, 2022, 39(2)2-8, 21 OU Qinghai, WANG Shengxin, SHE Rui, et al. Exploration of Power Communication Network Requirements and Application Scenarios for New Power Systems[J]. Distribution & Utilization, 2022, 39(2)2-8, 21 (  0) 0)

|

| [18] |

位祺, 张蒙晰, 刘敏, 等. 新型电力负荷管理系统信息通信支撑技术的发展及展望[J].

内蒙古电力技术, 2022, 40(4): 27-32 WEI Qi, ZHANG Mengxi, LIU Min, et al. Development and Prospect of Information and Communication Support Technology for New Power Load Management Systems[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2022, 40(4): 27-32 (  0) 0)

|

| [19] |

高骞, 杨俊义, 洪宇, 等. 新型电力系统背景下电网发展业务数字化转型架构及路径研究[J/OL]. 发电技术, 2022, 43(6): 851-859.

GAO Qian, YANG Junyi, HONG Yu, et al. Research on Digital Transformation Architecture and Path of Power Grid Development Planning Business Under New Power System Blueprint[J]. Power Generation Technology, 2022, 43(6): 851-859. (  0) 0)

|

| [20] |

江秀臣, 许永鹏, 李曜丞, 等. 新型电力系统背景下的输变电数字化转型[J].

高电压技术, 2022, 48(1): 1-10 JIANG Xiuchen, XU Yongpeng, LI Yaocheng, et al. Digitalization Transformation of Power Transmission and Transformation Under the Back - ground of New Power System[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(1): 1-10 (  0) 0)

|

| [21] |

陈宏. 基于用户行为模式的电力需求响应建模与实现[J].

电子设计工程, 2017, 25(6): 156-159 CHEN Hong. Modeling and implementation of power demand response based on user behavior model[J]. Electronic Design Engineering, 2017, 25(6): 156-159 (  0) 0)

|

| [22] |

王云, 刘东, 翁嘉明, 等. 电网信息物理系统建模与仿真验证平台研究[J].

中国电机工程学报, 2018, 38(1)130-136, 349 WANG Yun, LIU Dong, WENG Jiaming, et al. The Research of Power CPS Modeling and Simulation Verification Platform[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(1)130-136, 349 (  0) 0)

|

| [23] |

王丰, 陈飞, 凌万水. 基于实时数据的主动配电网控制器测试平台设计[J].

供用电, 2021, 38(10): 64-72 WANG Feng, CHEN Fei, LING Wanshui. Design of Test Bed for Controllers on Active Distribution Network Based on Real-time Data[J]. Distribution & Utilization, 2021, 38(10): 64-72 (  0) 0)

|

| [24] |

Zec L, Mikulovi J. Load management in an off-grid hybrid PV- wind - battery system using the power flow control algorithm and fuzzy logic controller[J].

Electrical Engineering, 2022, 104(4): 2185-2195 (  0) 0)

|

2023, Vol. 41

2023, Vol. 41